探究西宁解放初期中国共产党人的初心与使命

(中共青海省委党校党史党建教研部,青海 西宁810000)

一、解放前西宁概况

(一)经济、交通落后

解放前,西宁当地民众封建、保守,他们很少外出经商,仅有少数土产被运销邻省以换取部分必需商品。商务消息闭塞,西宁没有设置邮政与商业通讯,需要几户人家联合骑马往来送信。多数商号集中在西宁城内东大街,素称“黄金万两的东街”。当地有着“先有晋益老,后有西宁城”的说法,山陕两省客商经营西宁主要的商业,如“合盛裕”、“晋益老”等商号(均有200多年的历史)。当时,西宁虽有五家银行(包括民国政府三大银行的分行),但真正有实力的仍属青海实业银行。据樊前锋所著书记载:“以1948年为例,青海省政府的全省支出为6000亿元,其中500亿元来自税收,1200亿元来自国民政府的财政补贴,占绝大多数的4300亿元来自青海湟中实业公司”的青海实业银行。解放前,西宁没有工业,马家军阀开办的“八大工厂”(其实是手工作坊),如六百人的煤窑,仅靠“煤兵”手工开采煤石,当地人曾讽刺到:“煤窑有‘三机’,一部电话机、一部手推油印机和一个手按钉书机。”

1941年,在工会巷(今法院街)建立发电厂,专供马氏家族和少数权贵住宅照明,而民治街(今民主街)、北大街、中山东街(今东大街)等街道的路灯仍是“街灯”(在纸糊的灯笼内放灯盏)。内城街道土屋低矮,没有上下水设备,百姓戏称“无风三尺浪,有雨一街泥”。西宁的交通运输主要靠牛驮或 “杠稍车”,解放前夕只有六辆破旧车。

综上所述,解放前的西宁是一个半封建、半殖民地社会,封建性的自然经济仍占统治地位,商品生产和流通极不发达、商业经济十分落后,交通不便,城乡经济闭塞。

(二)教育、卫生发展基本处于停滞状态

马步芳为了巩固其封建统治,对学校教育采取分化和抑制,马步芳推行其“六大中心工作”,极力减少学科理论教学时间,专门加入保甲法规、民众问答、军人问答、精神讲话、哨兵须知、军事训练等科目。“学生不得不服从管理,没有人能够脱离团体生活,即使是十二三岁的学生也必须接受军事训练。”“问一个小学生,你们的学堂是什么人办的?学生回答是军长(指马步芳),你的衣服是谁给的?食物是谁给的?回答仍是军长”。[2]从这段史料中可以得知,马步芳的军事教育是成功的,至少让学生相信他才是权利最大的人。

解放前西宁民众很迷信,凡是出现疾病灾难的都会求神问卜,民间只有中医与巫医,基本没有卫生医疗事业。1928年,孙连仲率部进驻西宁,因西宁没有医疗机构,故在隍庙街(今解放路)药王宫设立平民医院,史料记载:平民医院有“医士2人,司药1人,护士2人,司书兼挂号员1人,当时就诊人数平均每天10人左右。”这个医院虽然规模很小,设备简陋,但仍视为青海省卫生事业建立机构的开端。1936年,天主教堂在县门街(今城中区人民街)创设教会医院。此外,在城中地区如大新街涌现出私人诊所,如海仙医院、振铎医院、康复诊所等,这些小诊所设备筒陋、医生医术普遍不高。解放前西宁城没有自来水,百姓吃的都是井水和泉水,城市卫生较差,传染病高发。冬天房子里没有取暖设施,大多利用马粪和柴草秸烧炕取暖,有的民众甚至在炕上放火盆取暖。当地百姓衣着比较古旧、简单,不少人戴簸箕形的白毡帽,穿手工做的牛皮鞋(鞋底鞋帮一张皮子包起,里面填的草)。

(三)党组织在西宁很难立足

马步芳统治青海时期,严加防范共产党,致使中国共产党青海地方组织很难建立。1925年冬,中共甘肃特别支部成立后虽然负责甘肃、青海、宁夏党的工作,但实际一直未能真正顾及青海,对青海只是“撒种子”(做联络工作)。其根本原因是马步芳统治机构残酷镇压,党组织群众基础薄弱,青海地方组织难以生存。如,1938年5月,中共甘肃工委派遣共产党员周服之来青海,但仅半年就被马步芳特务赶出青海。1939年1月和1940年4月,甘工委派遣中共党员罗扬实两次来青海,但无实质成果,工作实在难以开展不得不返回兰州。1941年12月和1943年2月,青海籍共产党员寇存善受中共中央指派,两次来到青海。虽历经艰辛奔波与工作,但宏愿未遂,最终被马步芳属下酷刑逼供致残。1948年,甘工委再次派青海籍共产党员钱平回青海开展党的工作。但马步芳戒备更严,钱平难以立足而折返兰州。尽管解放前,中国共产党未在青海建立组织,未能发展共产党员。但中央和甘肃地方党组织,时刻关注青海党组织工作。

二、中国共产党人积极应对挑战全面开展西宁社会主义建设情况

(一)建立、巩固政权

1、全面开展对旧政权的接管工作

西宁解放前夕,党组织组建西宁工作团,牛宏负责审查西宁工作团报名人员资格,最终103人组成西宁工作团,西宁工作团由中国人民解放军一军政治部直接领导,团长由民运部部长王聚贤兼任,副团长由钱平、牛宏担任。西宁工作团以党支部为核心,严格执行民族团结政策,充分发挥党支部的战斗堡垒作用。如进入西宁后,全团人员露天住宿(当时西宁气温平均9度左右),为群众担水扫院,尊重少数民族风俗习惯。同时党员带头积极向当地群众宣传党的各项政策。由于国民党马步芳的反动宣传,导致一些不明真相的群众外逃 (躲在山沟深处不敢回家),后经工作团、解放军多次进山动员才安心回家。

市军管会在西宁军事管制期间先后颁发了14个布告,为西宁地区的政治、经济、文化、教育、人口、卫生、交通、治安与宗教等工作做出了卓越贡献,得到西宁人民的高度赞扬。1949年9月5日,中国人民解放军前卫团到达西宁举行了隆重的入城仪式,宣告西宁解放,至此西宁工作团正式退出历史舞台。9月8日,西宁市人民政府成立,市人民政府在接管工作中紧紧依靠广大人民群众,逐步建立区、乡、街基层人民政权。

西宁刚解放,由于马军残余势力活跃,这对巩固西宁新生政权极为不利。军管会大力宣传动员,群众积极提供线索。[3]两三天后,有位姓郭的汉人(原伪地方法院法官)报告,有个马步芳的卫士班长卖枪,经过进一步了解,得知:以马英为首的青马旧军官(包括正在西宁解放军官训练处接受改造的赵遂、马文鼎等11名将校军官)密谋致信马英策划武装匪乱,借此赵遂、杨修戎、康冠儒、陈显荣、马迪甫等人成立“国民党西北革命委员会”和“国民党西北反共救国军”两个反动组织,在信中密谋:“10月16日(指阴历)青海省6个大县7个小县一齐起事”。面对上述严峻斗争形势,[4]中共青海省委9月28日发出《关于当前工作的指示》,要求各地动员一切力量,消灭残余股匪。

“收容散兵,收缴武器。对来降者,予以生命财产安全之保障;拒绝投降者,以军事清剿,坚决消灭之。”[5]对收容的官兵一般以短期训练后,遣散回家生产。对无家可归及个别游民分子,施以较长时间的教育改造,组织其参加劳动生产,免流散各地,影响社会治安。营团以上军官,送军官训练处,给以较长时间的训练。从1950年1月到1953年5月,驻青剿匪部队和地方武装,坚持贯彻“军政兼施、剿抚兼施、分别对待”方针,严格执行党的民族宗教政策,敌人颠覆人民政权阴谋并未得逞,匪乱被迅速平息。

2、培养当地干部,建立各级党组织

建国初期,西宁是多民族地区,民族遗留问题复杂。当时青海省委组织部在组织综合报告中指出,据统计,现有干部3326名,包括较老干部(工作2、3年者)有586名,以及军队转业干部477名,剩余的干部均是西北局所派。1950年西宁市团工委总结下半年工作时更是尖锐指出“由于党委未曾健全,缺乏专业干部而建团工作亦未动行。”因此,青海省委在《关于当前工作指示》对提出:“一般职员,可大胆录用,但必须加以改造教育,好者,经短期训练后,量才录用。对留用的旧人员,继续贯彻党的团结改造政策,所以,科学、合理使用这些旧人员则成为推进青海发展的关键。”

1950年5月21日,中共中央指示:“在新区农村中暂不发展党的组织,应集中力量在各种斗争中组织和教育广大农民,发现与培养积极分子,待土改完成后,再进行发展党员的工作。”中共青海省委经过研究,根据青海特殊情况,拟对中央指示变通执行。遂发电请示西北局,申述以下理由:“青海解放前没有一个党员和团员;民族复杂,干部多系外来,在少数民族地区进行工作有一定隔阂。根据毛主席指示,应尽快培养吸收少数民族优秀分子入党。青海完成土改,是两三年以后的事……据此提出,青海可在土改完成前个别吸收各族劳动人民中积极分子入党的意见,”[7]中共中央和西北局批示同意。“至1950年末,全省共建党支部95个。其中机关支部91个,农村支部3个,学校支部1个。共有共产党员1384人,其中1950年新发展的党员274人。”[8]

(二)各项民主建设在西宁有序开展,夯实群众基础

1、土地改革

西宁解放前,农村地主阶级占有大量土地,出租土地的租额甚高。据省民政厅《减租试办工作总结报告》介绍,出租土地3种形式的租率分别为:定租一般为产量的20%—30%,最高达87.5%;“伙种”一般是对半分得收获量;“安庄稼”一般是农户、地主三七开成。

1949年10月,西宁第一区进行减租试点。减租工作刚开始推进时,佃户仍存在诸多顾虑。如部分佃户之间只是互相询问:“你想减不减?不敢啊,以后挨整撒!”部分佃户认为,“减租是公家的事,该咋办就咋办,我们才不敢得罪人。”[9]地主、富农则普遍反对减租,进行抵制和破坏减租工作。富农贾银山对佃户张启仓说:“你跟上工作组减租,将来马长官(马步芳)来了要抽你的筋。”甚至有人散布谣言“世界打起大战了,毛主席去了苏联了,穷人翻身干蛋了,有钱人吃开白面了”等,企图动摇农民减租斗志。

2、稳步推进社会主义改造

关于私营工商业的改造,中央的政策是:不用强制剥夺的办法消灭资本主义所有制,而是按照中国革命的实践成果,用新的、先进的生产关系,取代旧的、落后的生产关系。就西宁而言,西宁市政府根据中央对私营工商业实行利用、限制、改造的政策,对西宁采取了循序渐进的方式进行社会主义改造。1952年至1953年市政府以国家政策为导向,在工商、公安、税务等有关单位的领导和配合下,先后分步骤重点试办公私合营的粮行(如利民粮行、裕民粮行)及旅社(如大众旅店、人民旅社)等,通过典型示范、逐步推广。此外,市政府组织相关人员集体外出学经验,在促进西宁社会经济恢复和发展的前提下,逐步将以剥削为目的的经营纳入国家管理的轨道中。当时在处理劳资关系方面出现了较尖锐的矛盾,市政府采取了充分协商的办法,既保障职工权利同时又维护资方人员的合理要求和利益。从1949年年底开始重新登记工商业并归行,取缔了不合法行业,极大的促进西宁工商业的健康发展。1958年初,商业流通领域组建了八个社会主义性质的商业总店,标志着西宁市对资本主义工商业和手工业的社会主义改造胜利完成。

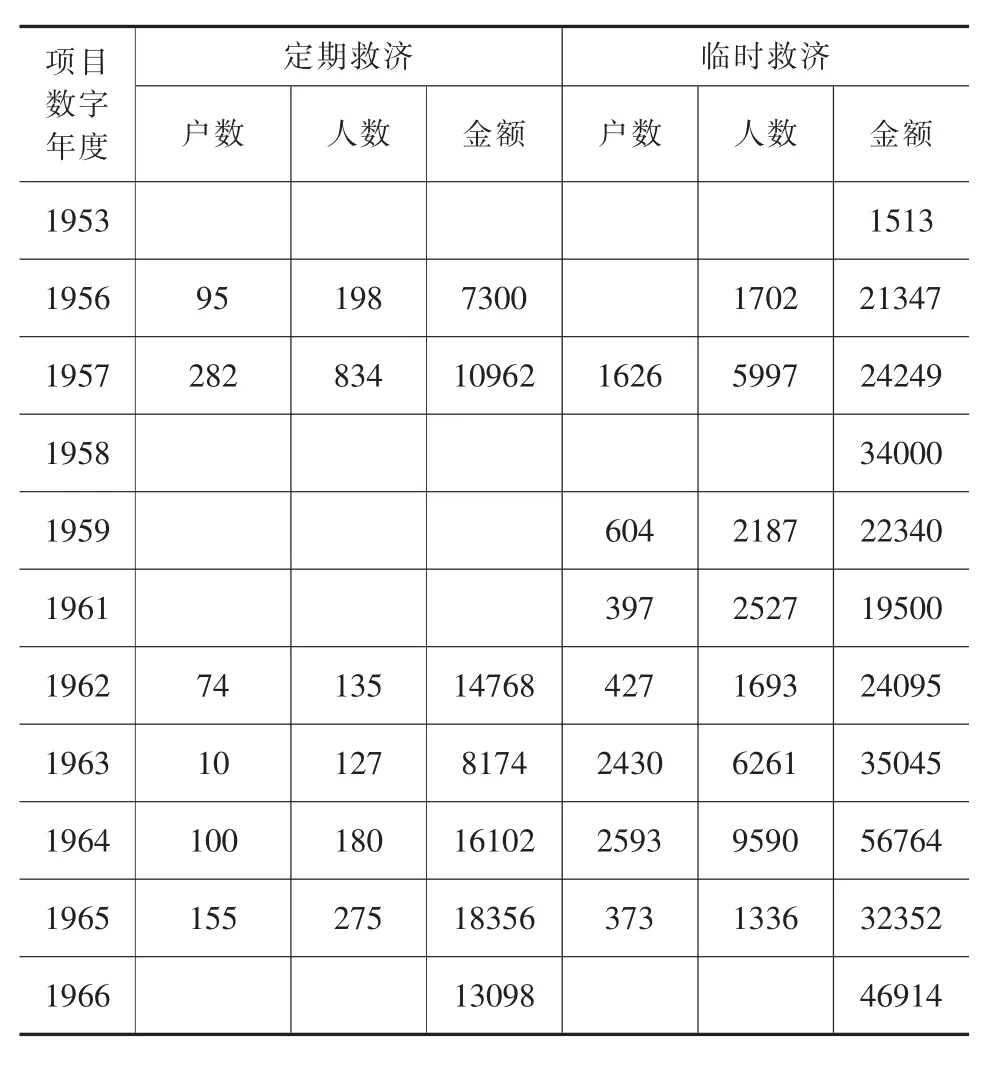

3、积极开展社会救济

建国初期,党和人民政府非常重视社会救济工作,西宁市政府始终贯彻执行以“群众自救为主,国家补助为辅”的方针,保证西宁社会贫困户的最低生活,一方面组织城市贫民生产自救,帮助他们参加一些小型的、固定性或临时性的生产组织;一方面对赤贫户(尚无生产门路或断炊缺粮者)给予救济帮助,对烈、军属和在乡复、转军人中的困难户,则按实际情况,或者优先就业,或者按困难大小给予定期或临时补助,详见表1。笔者调查到:西宁在1953年前对生活困难者给予粮食补助,补助标准每人每月原粮30斤。1954年后,按生活困难程度给予现金补助,一般每年评议两次,都属临时补助,其标准每人每月不超过7元。1961年到1966年每人每月标准5到10元,1967年到1979年每人每月标准10元到25元,红军西路军战士每人每月40元至60元,孤老复员军人每人每月标准20元至25元。此外,政府专门对疾病或意外灾害生活发生临时困难的给予临时补助,在临时补助上,政府做到实事求是,解决实在问题,此举赢得了西宁民众的大力赞扬。

表1 西宁市城中地区1951年—1966年社会救济支出一览表

4、增强理论武装

解放后,为了使干部和民众获悉新闻时讯从而及时交流建设经验、指导工作等。西宁解放不久,西宁市军管会创办了第一份报纸—《新闻电讯稿》,该报的创刊号第一次张贴在西宁西大街昆仑大旅社(现省政府东侧一带)门旁的砖墙上,当时前来争看这张报纸的群众很多,每个人都以新奇的目光如饥似渴的饱览新闻消息,现场情况极为热烈,读报的人群络绎不绝。随后《中共青海省委机关报》与《青海日报》先后在西宁创刊。在巩固思想建设中,西宁还产生了形式多样的文艺宣传队伍,如秧歌队、自乐班、社火团和业余剧社等,大约有34个文艺宣传单位,其中回、藏等民族文艺工作者就多达二千余人。他们在思想宣传中,编排了“小歌剧《兄妹开荒》、秧歌剧《仇恨》以及独唱《纺线线》《解放区的天》《妇女翻身歌》”[10],在盛大歌舞中既增加了爱国主义内容同时又增添丰富的民间文艺元素(如“小车”、“马术”、“旱船”等)。让老百姓在文艺汇演的欢声笑语中进一步提高思想的阶级觉悟性。

5、大力发展城市建设,改善民众生活环境

西宁解放后,西宁市大部分运输交通已恢复。1957年9月,西宁首次开通了市内公共汽车。当年完成客运量44万人次,收入1.2万元。到1959年随着城市人口的增长,市内公共汽车已增至52辆。刚解放不久,西宁市电话线路大多损坏,在各电信部队战士的努力下,迅速恢复与修建了无线电讯联络网。“西宁市内修复电话机30余部,各机关电话由10余部增至70部。通话质量与解放前相比更优,即已与北京、兰州等地互通电报。”[11]西宁邮局则于解放的当天,就恢复了收寄各解放区的邮件。为了方便群众投寄信件,政府陆续在路旁道侧、机关、厂矿、学校、车站附近等地设置信筒,据统计1955年达27个邮箱,1958年60个,1963年74个。为改“一下雨,满街泥泞”的现状,政府陆续修建东大街、南大街、北大街、南关街、长江路、七一路七条主街和部分小街小巷。形成纵向、横向四条主干道,如西大街位于市中心(东向大什字,西至互助巷口)1957年8月21日动工拓宽改建,11月20日竣工,投资25.12万元;东大街位于市中心(西起大什字,东至湟光什字)1959年拓宽建设,于4月30日竣工,全长730米,投资20.87万元,是西宁市第二条水泥混凝土路面,两侧铺有混凝土予制方格砖。与此同时,政府积极修缮居民住房,改建水井管道。以城中地区为例,1958年共修建国家经租房屋8144间,维修危房和漏雨的房屋共1376间。市区内由于水井少,北门水站经常出现塌陷,年久失修,所以政府对吃水问题进行全面安排,斥巨资重新整修建水井和北门水站,同时改进了水井的科学管理,保证居民的正常供水。

回顾西宁70年的历史,正是在党的正确领导下,青海人解放思想、艰苦创业、奋发图强,持之以恒将改革开放进行到底,在高原大地描绘出精彩绚丽的画卷。今日之青海,正以自信开放创新的姿态加快发展、融入全国、走向世界。