GPS-RTK技术在山区公路测量中的应用探讨

文/曾勇、彭柳华

1 GPS-RTK测量技术概述

1.1 测量原理

GPS-RTK实时动态测量技术是GPS测量技术和数据实时传输技术的有机结合,主要基于载波相位观测结果完成动态定位,并能在坐标系内进行观测点三维坐标的实时定位,定位及测量结果可达厘米级精度。传统水准测量、三角高程测量等技术受山区地形复杂、通视条件差、高差大等的影响,难以正常施测,GPSRTK测量技术不需要测点之间通视便能实时提供任意测点三维坐标,且不受天气条件影响而全天候施测[1]。GPS-RTK测量技术由基准站和流动站等部分组成,基准站通常设置于地势较高且视野开阔的区域进行GPS卫星数据的持续跟踪并与数据站配合,将观测数据信号实时传送至流动站,以发挥控制作用。流动站通过数据连接技术将所接收到的来自基准站的卫星数据差分观测值进行实时处理,并最终确定出厘米级精度的测量定位结果。

1.2 测量流程

首先,进行测区控制网布设。以待测路线的已知点为起点,根据异步闭合网的形式沿路线进行GPS控制网布设,对于山区平缓区域最佳间距应为2000-3000m,而对于山区高差变化较大的区域,GPS信号可能受到阻挡,故应根据高差变化趋势及测量精度要求进行控制点间距设置,且不超过2000m。在测区控制网布设完毕,进行各控制点WGS84点位坐标和大地标高的静态观测,基准站应选择点位环境较好的控制点,并与其余控制点进行就近联测和RTK测量精度控制。

其次,进行坐标系转换。将控制点WGS84点位坐标及地方坐标系成果等基础数据输入控制器,并运用PowerADJ5.0软件解算基线和网平差,最终得出WGS84点位坐标系地方坐标系转换系数及各控制点高程拟合系数。

第三,进行公路中线桩实际点位测定。将公路中线桩坐标设计值传输至RTK手薄内的坐标数据库,基于事先坐标系转换及高程拟合结果进行公路中线桩测放,并在公路实地埋桩标记。

第四,进行中线放样。考虑到GPS-RTK测量技术放样功能较为全面,公路工程中线测放应采用其放样点平面位置功能。在RTK手薄放样界面输入放样点编号,根据所显示的放样信息进行导航数据测算,并在导航图内显示出放样点位置。测出RTK天线所处地方坐标后显示其坐标位置和实际位置的偏移程度,并将RTK天线的调整距离与方向显示于导航图内,若其位置与放样点真实位置重合,则应将实际位置坐标高程等信息存储于坐标文件[2]。

最后,整理并输出坐标数据文件。通过对比坐标设计值与实际点位值以防止人为误差引起放样错误,并储存中线桩高程相关数据便于公路横纵断面测量之用。

2 GPS-RTK测量技术应用实例

2.1 工程概况

某山岭重丘一级公路起止桩号K16+460-K28+960,线路全长12.5km,且呈东西走向,其中K16+611.5-K19+241段为山地,长2.63km,相对高程405-743m,高差相对值338m;K23+102.7-K24+447.9段为山间盆地,高程为474-489m,高差相对值15m,地势平缓,植被茂盛。本公路设计时速40km/h,路基宽28.5m,路面宽25.5m,公路设计荷载为汽车-20,挂车-100。公路施工段路基开挖土方量1.7587万m³,石方开挖量1.1520万m³,20cm厚水泥混凝土碎石基层施工量0.7150万㎡,8cm厚水泥混凝土碎石基层施工量0.4681万㎡,15cm厚填隙碎石底基层施工量0.773万㎡,25cm厚水泥混凝土路面工程量0.6636万㎡。

本山岭重丘一级公路位于东南沿海平原丘陵区华夏长乐-南澳新断裂带地质段,区域地层主要为中生代火山岩及第四纪沉积物,且线路周围多呈现丘陵、海滨平地地貌,并覆盖较厚的亚黏土、压砂土残积-坡积地层。工程沿线属典型的亚热带海洋性季风气候,雨量丰富,气候潮湿,年均气温在20℃以上,年均降水量至少1250mm,年平均风速7.20m/s。

2.2 仪器选择及控制点布置

本山岭重丘一级公路GPS-RTK测量主要采用Trimble5700-RTK仪器,其具有较高的实时动态标称精度(水平向和垂直向分别为10mm+10-6和20mm+10-6)和快速静态标称精度(水平向和垂直向均为10mm+10-6)。

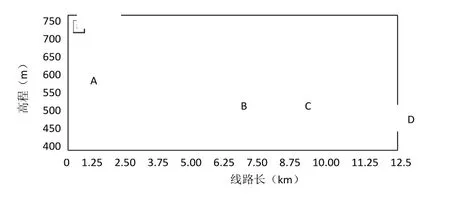

图1 某山岭重丘一级公路线路简图

在该山岭重丘一级公路线路简图中将起算点设置为线路起点A西北向相距约1.5km以及东南方向相距约2.3km的两个国家控制点,并在公路全线设置45个等级为Ⅳ级的GPS点,以构成异步闭合性控制网,对点按照2.6km的间隔设置,而且对点之间的距离不能超出0.5km。通过持续24h的静态观测以取得不同控制点WGS84点位坐标以及大地标高值,再计算出WGS84点位坐标-地方坐标系的转换系数和高程拟合系数[3]。

2.3 测量质量控制

在该山岭重丘一级公路线路简图中的AB段控制点处设置基准站,并进行数据初始化处理,再连续12h进行周边其余控制点数据的联测,按照5min的时间间隔进行定位数据的采集,并根据数据取值进行本次测量结果的校核。

3 测量精度分析

通过分析各施测点所取得数据的精度,目的在于找出影响山岭重丘一级公路RTK测量精度的主要因素,并通过因素控制以提升测量精度。

3.1 卫星分布的影响

几何精度衰减因子PDOP是衡量GPS卫星空间几何分布对GPS测量结果精度影响程度的主要指标[4],在1954北京坐标系下计算设置于该山岭重丘一级公路AB段的RTK放样点的约束平差以及点位中位差,根据结果进行卫星空间几何分布对GPS-RTK测量精度影响程度的分类统计,结果见表1。

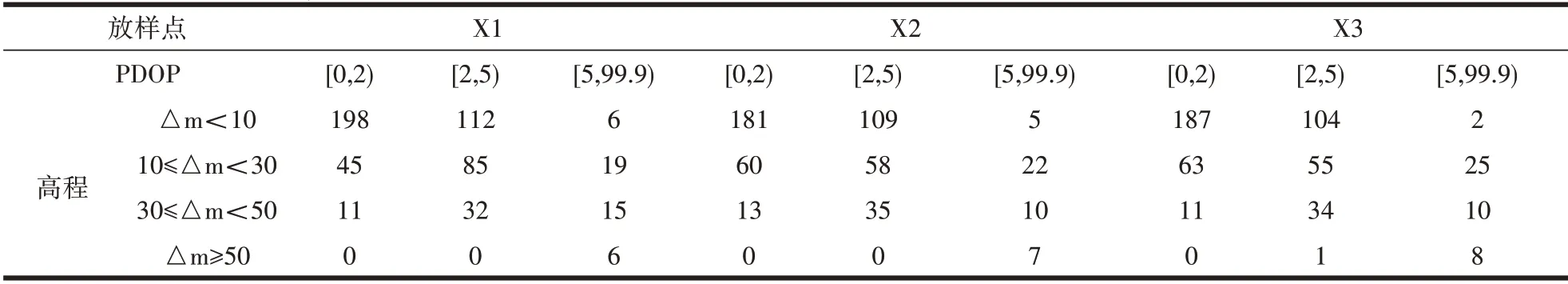

表1 该山岭重丘一级公路AB段的RTK放样点PDOP值误差统计结果

由上表统计结果可知,在初始化RTK测量数据后,其测量精度已完全符合仪器标称精度及相关规范,在卫星空间几何分布状态的影响下,PDOP值的增大导致标准差也随之增大,且PDOP∈[0,2)时,观测结果精度最高;PDOP∈[2,5)时,观测数据标准差与PDOP∈[0,2)时相当接近,当PDOP∈[5,99.9)时,观测结果标准差明显增大,但是仍符合标称精度的相关规定。

3.2 控制点分布的影响

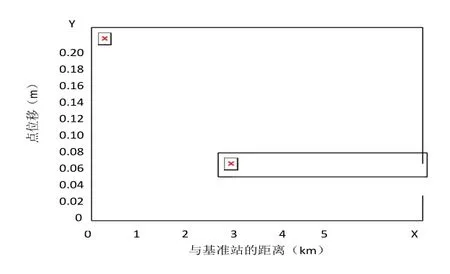

本公路测量中以2005年所设置的E级GPS点为比测控制点,且各个测点都显示精度,施测控制手簿中的精度缺省值按平面0.015m、高程0.020m设置,比测点误差均应小于此限值,且将点位移最值控制在0.290m,其与基准站的距离不能超出5.30km,高程较差应低于0.245m,测点位移中误差应控制在0.095m。

根据本山岭重丘一级公路测量结果,描绘基站距离与点位关系图(图2),并根据《工程测量规范》(GB50026-2007),将图根电磁波测距所要求的坐标闭合差控制在0.4mm以内,测站点导线坐标闭合差控制在0.8mm以内。

图2 基站距离与点位关系图

根据基站距离与点位关系图进行1:500比例尺测图,当基准站和流动站相距不足6.0km时,平面点位移在0.25m范围内变化,且满足相关规范所规定的图根级测量精度要求,高程误差在0.1m以内。

3.3 遮挡物的影响

考虑到本公路线路处于山岭重丘区域,在测量过程中遮挡物较多,卫星信号接收、无线电信号传输等均会受到遮挡物的影响。为此,本工程在该山岭重丘一级公路线路简图(图1)中选择BC段茂林区进行测试。先进行无遮挡数据的初始化,并待进入茂林区后在林木相对稀疏区域展开测量,因初始化数据频繁丢失,难以继续展开测量[5]。同时在BC段高压线区域进行的测量结果也存在较大偏差,表明遮挡物的存在对本公路工程GPS-RTK测量结果精度影响较大。

3.4 基准站点位影响

根据前述分析结果,基准站与测点距离只要控制在合理范围内就可弱化两者距离对测量精度的影响。此外,还应考虑测点与基准站高差对测量精度的影响,在该山岭重丘一级公路线路简图中分别在AB、BC、CD段设置水平距离相同但高差不同的测点进行比测,结果显示,测点于基准站高差对测量结果精度并无明显影响。

4 结语

通过本公路工程测量实践,GPS-RTK测量技术在山岭重丘区域的应用能显著提升测量效率,降低成本且缩短工期,测量过程简便,测量结果精度高,对于山区公路工程测量提供了技术途径。但是,GPS-RTK测量结果的准确程度受到卫星空间几何分布、控制点设置、遮挡物及基准站点位等的影响较大,为保证测量精度,必须严格遵守相应的测量规程,增强控制点位布设的准确性,并将PDOP取值控制在[2,5)范围内,测量点位与基准站距离不超出6.0km,通过不间断的质量校核,并尽量避免在密林区域、通讯信号发射塔区、高压线等处展开GPS-RTK测量施工,以保证测量结果精度,为公路工程施工提供可靠的依据。