村两委选举中妇女派性竞争研究

——基于北京市W村的驻村调查

王敬,辛巧巧,海莉娟

(1.河北经贸大学 公共管理学院,河北 石家庄 050061;2.中国政法大学 民商经济法学院,北京 100088;3.西北农林科技大学 人文与发展学院,陕西 杨凌 712100)

一、 问题的提出

派性在华北村庄政治生活中常有体现[1]。村庄是生于斯,长于斯的熟人社会,人们以血缘、地缘的亲疏远近为纽带而分派生活[2]。华北村庄的“派性”区别于台湾地区的“派系”[3]。派系是一个稳定的组织系统,具有较高的组织性与制度性;然而派性是高度不稳定的,主要通过临时组织与动员而激活派性[4]。派性的组织与运作具有浓厚的个人色彩。

目前村庄派性的研究主要集中体现在如下几个方面:派性竞争的社会结构论研究[1],派性竞争的资源利益论研究[5],选举与派性关系的研究等[6]。首先,从社会结构论角度出发,小亲族是派性产生的深层次原因,派性多产生于多姓杂居的北方村庄[1]。小亲族的社会结构是村庄派性政治产生的社会基础[1]。村庄政治的稳定依赖于村庄内部各个派性之间权力结构的平衡,权力结构不平衡是造成村庄政治不稳定的主要因素[7]。适当的引导与规范,可规避派性竞争的负功能性作用[8]。其次,从资源利益论视角出发,派性的强弱与村庄控制的资源多寡有关。一定程度上,资源型村庄比一般农业维持型村庄的派性强。村庄的派性竞争是利益导向的[9]。资源型村庄掌握较多的资源,不同派性的人在资源分配的过程中进行竞争,进一步激化和强化了派性[1]。再次,从选举与派性的关系视角出发,派性因选举被强化与激活[9]。选举是派性的竞技场,是派性政治体现的最集中的时刻[7]。在派性村庄,选举的竞争是十分激烈的。不同派的人都希望本派的人上台,成为村支书、村主任,乃至村委、支委的人选,达到为本派的人谋利的目的。因此,在派性村庄选举中,候选人与本派别的人通过一定的运作机制,实现推选本派人上台的目的[6]。派性政治存在“代表性”问题,在派性政治框架内,候选人上台后与大众渐行渐远,主要为本派人谋取利益,造成村庄内部的不平等现象凸显[10-11]。

随着农村劳动力向非农部门转移,尤其是农村男性劳动力的转移,我国农村呈现出了女性化特征[12]。在村庄女性化格局中,女性成为村庄自治的重要组成部分[13-14]。妇女政治参与行为主要包括:参与投票选举、参与政党、参与社会组织、参与民主监督与管理以及担任存领导等[13]。在“男性主位”的文化沉淀下,当下留守妇女村庄政治参与的程度相比较丈夫务工前,有所提高,但并不十分明显[15-17]。值得关注的是,由于与切身利益相关,女性参与村委会的选举热情逐渐高涨,甚至高于男性[18]。某种程度上,女性参与村庄政治的程度与丈夫务工的具体情况有关。一方面,丈夫的务工地点离家越近,妇女参与村庄政治越多。务工地点离家近,说明家庭所处的位置离城市近,经济发展水平高[15]。一定程度上,经济发展水平高的地区,女性参与村庄政治的程度高。另外一方面,丈夫务工时间越长,妇女参与村庄政治越多。由于丈夫长时间的务工,妇女对村庄公共事务的参与有一种“替代性”[15]。

本研究选取北京市X镇W村作为个案。W村是典型的小亲族型村庄,具备村庄派性形成的社会结构。此外,W村处于北京城郊地区,地方政府在辖属农村地区投入资源丰富,属于典型的资源型村庄,为村庄派性竞争提供了资源基础。笔者于2018年7月赴W村进行驻村调查,累计20天。W村地处平原地区,人口861人(农业与非农业),其中农业人口600人。W村共有120公顷土地,村庄占地13.33公顷,另有13.33公顷桃树,平原造林46.67公顷。剩余46.67公顷包括枣地26.67公顷(退耕还林,人均半亩),20公顷种植的红薯、花生、玉米。由于W村地处京郊,大多数人在本地劳动力市场就业,所以村庄和家庭结构完整:其一,外出务工的农村地区,中青年劳动力外流,在村庄事务中存在“不在场”现象。相反,W村就地就业的农民,仍然生活在村庄中,参与村庄事务治理意愿强。其二,W村属于资源型农村,相比农业维持型农村村民对村庄事务的漠然态度,W村村民对村庄的资源分配尤为关注。因此,W村村民的村庄政治参与程度相对较高。

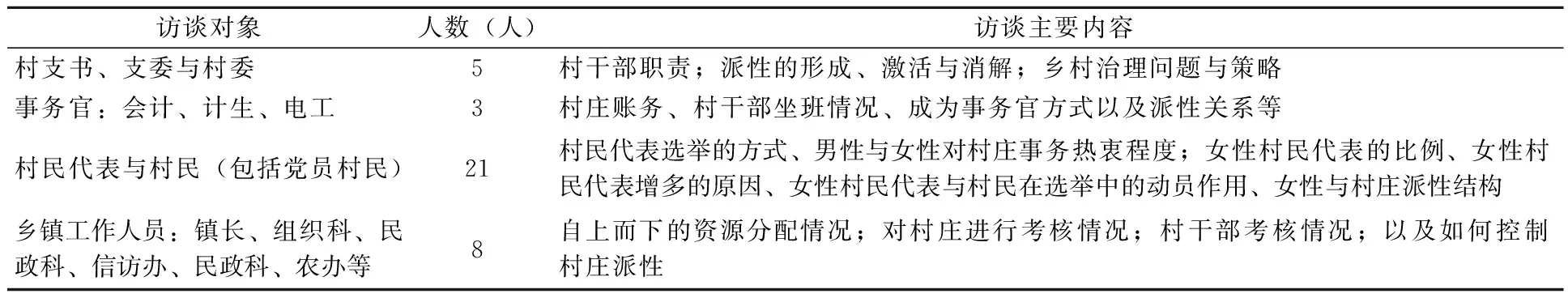

本研究采用调查方法主要是对当地乡镇工作人员、村领导、村事务官、村民代表、党员以及普通村民进行深度访谈,共完成37份访谈。本研究采用深度访谈法对当地派性形成的历史原因、派性形成的条件、派性与选举,并揭示女性在派性政治中的动员作用及其影响因素进行深度访谈,如表1所示。从而厘清派性在华北村庄的运作机制,以及女性在派性政治框架内的政治参与实现的途径。

表1 W村访谈对象、人数与访谈内容

二、 派性的缘起与继承

W村的社会结构是分裂的,是典型的分裂型村庄。W村是明末建村,有400多年的历史,是一个多姓杂居村。但是村庄主体结构是以王姓为主,与刘、赵、郑、杨、高等小姓组成了一个村子。其中王姓占村子人口的80%左右。在2015年以前(杨CL当选前),W村治理混乱,主要体现在“东西王之争”。文革是派性诱发的事件性因素[1]。文革期间派性激烈,W村分为两派(东王与西王),两派人分别组织对对方派的村干部进行批斗。此外,西王成分高的很多,党员人数很少,相反东王的成分好,入党的人数多。这种由于历史原因产生的派性仇恨心理以及对村两委领导职位的竞争一直延续至2015年,影响着W村的村庄治理。根据访谈老村干部,我们发现2003—2015年,是村庄治理最为混乱的阶段,村干部更换频繁,其中出现过三年换五任村书记的状况。2003年W村开始党政分开,村委与党委分别被两个派性(东王、西王)掌控,村支部书记与村主任之间经常就领导权与决定权问题产生矛盾。

2003年后,我们村突然就乱了,本身就有派性,加上党政分开,书记和主任都要说了算,都想为自己派办事,村委之间的矛盾也很大,还有打架的现象发生。后来2015年镇政府让我们W村推行一肩挑,杨CL上台,他是小姓,做事相对公平,得到老百姓认可。(王DQ,68岁)

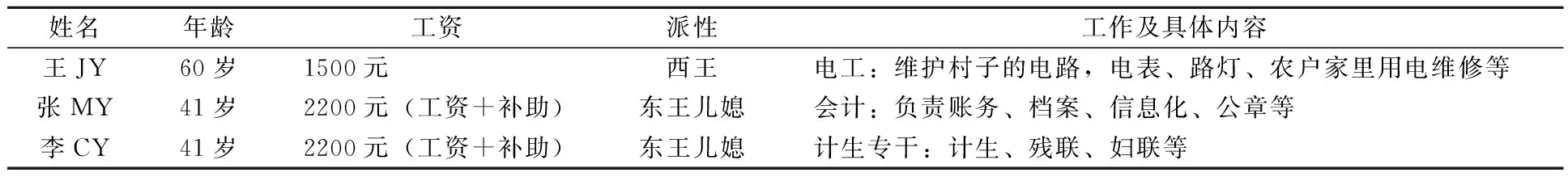

派性具有继承性,派性在老年人和中年人中留有记忆,进而影响了他们的村庄政治参与行为。笔者发现50、60多岁的老人特别强调村庄政治的派性特征。从选举动员角度出发,东西王分别觉得自己内部力量散,还不够团结。2015年,W村虽然实现了一肩挑,一定程度上因派性导致的村支部书记与村主任的矛盾得以解决。但W村的支委与村委仍分别由东王、西王把控。西王比东王人多,村代表多,控制村委。东王由于成分好(贫下中农多),外出当兵入党的人多,东王党员占70%多。西王的人在入党时受到东王的阻碍,所以形成现在的“东王党”。W村形成了“东王控制村支委, 西王控制村委”的村庄政治环境,如表2所示。

表2 2015年至今W村党委、村委班子成员基本信息

三、 派性的资源基础

派性的强弱与村庄控制的资源有关[1]。非资源型村庄,没有很多的集体利益再分配,村民自然缺少对村庄实务进行干预的动力,因此也就缺少了形成派性的资源基础[7]。派性政治主导着村庄的利益分配。北京市W村属于资源型农村,相比较维持型农业村庄,W村的利益输入很多:其一,自上而下的资源输入,如政府的帮扶项目款,如统一粉刷农户房屋外墙、拓宽街道、修建两个公园等村庄基础建设等,这些项目款是由村庄负责。其二,W村是所在镇和所在区的环境治理典型村,镇里和区里的评比中,获得政府奖励机会多。其三,村庄的雇工分配权,如村庄事务官(会计、计生、电工等岗位)与村庄公益岗的分配。这些都是W村派性凸显的重要原因。

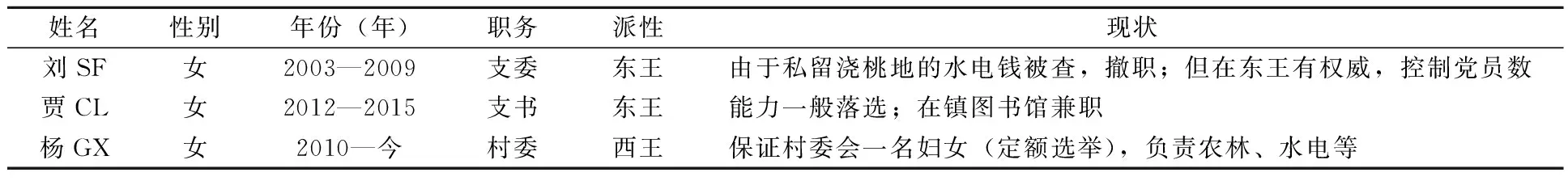

对村庄政治的控制有利于帮助本派人争取更多的利益分配,如村庄事务官工作的竞争。在W村,除了党委、村委班子等5位工作人员,还有若干其他工作人员。这些人员不要求坐班和值班,可以统称为事务官。村子里有1个电工、1个会计、1个计生委员等。这些人的具体收入以及工作的具体内容如表3所示。W村事务官可以为本派人提供政策信息与利益分配机会。

表3 W村事务官的基本情况

此外,W村公益岗的分配也是激化派性的原因之一,村干部与事务官更倾向于将公益岗位提供给本派人,或者利用公益岗就业分配安抚激进的反对派人员。村子聘任4个环境卫生员:卫生巡视员,是残疾人,开电动车巡视W村卫生(以往常年的上访户),66岁,600元/月;清扫公园1人,45岁,600元/月;清扫马路与清理建筑垃圾、生活垃圾共2人,1000元/月。这4个卫生员的工资都是由村子里出。W村还有其他公益岗的工作(镇里出工资)。公益岗主要提供给四五十岁没有工作的人。主要包括:4个环境卫生员,在村子内分片打扫,有5险一金,2200元/月;护林员有8人,有5险,2000元/月;村里有巡河员2人,800元/月补助,另外一个巡河员800元/月;村北垃圾场看护员2人,每人600元/月。

资源引发的派性,最主要的特征包括:其一,争夺村庄的治理权,通过拉帮结派的方式上位,为本派人谋取利益;其二,作为资源内聚型村庄,绝大多数村民都对资源的分配有想法,如果自己派人没有上台,就会破坏他们心中的“公平感”,进一步激发派性斗争。

派性政治框架内资源的分配具有层次性,如图1所示。首先,上台的村干部首先笼络本派的精英。本派的精英成为派性政治主导下资源分配的利益均沾者;其次,上台的领导者,通过其他渠道,例如公益岗等方式,实现本派其他村民的利益;最后,他们通过利益分配的权利,安抚上访等小数反对派,争取他们成为自己的力量,如为残疾上访者安排垃圾场看护的工作等。在派性政治背景下,W村形成稳定的村庄利益再分配秩序。

图1 W村利益再分配的秩序与层次性

W村的村级资源丰富,灰色利益空间较大,更加激活了村民参与村庄政治竞争、争夺村庄治理权的动力。建立在小亲族以及利益争夺基础上,形成利益集团。利益集团通过动员村民(选举)争夺村庄治理权以及村庄资源的分配权。此外,政府的行政权力无法有效、全方位下沉到村庄,对村级治理不能有效的管理和控制,从而为派性政治提供了空间。

四、 派性的竞技场:选举

华北地区村庄派性是事件性的,选举是派性动员的竞技场。东王与西王在日常生活中互相“走人情”,没有明显派性表现。“派性”在日常生活与选举中是分开的。在选举时期,村庄呈现高度的派性动员模式;而在非选举时期,村庄是平静的,没有日常性的派性对抗,日常生活中的派性是隐藏的。主要原因是小亲族没有明晰的组织边界,家庭(家族)的认同没有组织化,这样没有明晰组织边界的结构不动员,就没有对抗性,动员就激发派性的对抗性。这是一个开放的结构,谁都可以出来动员,是“结构选择精英”。在W村,选举事件是派性强化与激化的最集中时刻。在选举的过程中,由于选票集中到大家族中,候选人更加倾向于到大家族做动员工作。

我们西王每次正式选举前都会先开一个小会,决定候选人并算好选票。2008年选举村主任时,西王大家落里的人推我当村主任,但是当时我有沙厂,没有时间做。我就推举我的同学赵FJ。我们西王必须控制村委,因为东王党员多,东王阻碍西王发展党员。东西王日常也走人情,但是到了选举,我们都各自跟着派性走。(王JB,61岁)

我们平时生活,东王西王都有人情往来,但是选举就不行了。我和王GY干了三五届的村委了,但是每年就是入不了党,东王党员占了80%多,每次我们入党时候,东王没有人给我们举手。我们看出来了党支部选举以及党员入党时候,东王苛刻我们西王人。我参选村委的时候,东王的刘SF当街说不许选我。选举的时候,东王候选人挨家挨户的去劝,但是很少来西王,但我们知道,东王候选人对一些生活条件不太好的西王人私下疏通,给点好处。(杨GX,54岁)

派性因选举这一事件被激活与强化,选举是派性表达自己的最重要场合[10]。这与宗族性地区非常不同,宗族性地区有社会性家族组织,有很清晰的边界,宗族性地区一旦分为两派,日常生活中也会是完全分裂的。华北派性形成选举制度是表达派性的重要方式,通过村干部身份获得支持。通过村庄干部身份,争夺村庄治理权,进行村庄利益分配。村民选票可细分为铁票、中间票、偏向票,以及对方铁票[11]。在W村的调研中,笔者发现了1/3现象,即村民的选票可归类为:铁票、中间票、对方铁票。对于铁票,是无需动员的,属于固定票;中间票往往掌握在中下阶层,家计状况不佳,容易被候选人的“微利益”俘获;对方铁票,由于小亲族这一社会结构的存在,很难争取到的他派的选票。

五、 派性框架内的女性政治参与和选举动员

农村女性政治参与是中国农村民主政治建设的重要组成部分,也是民主政治的重要标志[14]。女性政治参与行为是完善村委选举制度的重要力量[12]。在W村,妇女政治参与程度的提高主要集中现在:村委选举、村代表选举、入党等事件。W村的女性政治参与和选举动员依旧是在“男性主位”的派性框架下。由于我国农村“从夫居”制度,W村的女性在村庄政治参与中,依靠丈夫血缘所在的派性,争取村民对自己的支持,从而获得村干部身份,或者依靠动员丈夫所在派性支持自己派的候选人上台。

在W村的选举中实行定额选举,保证了妇女的名额。在W村历史上,女性村干部主要有3人,如表4所示。W村的历史上出现过一个妇女担任主职(村支书)的情况。贾CL当了三年的村支书,当选原因主要有:一是贾是东王的儿媳,东王占据党员的绝大多数,贾具有派性优势;二是当时东王内部没有更合适的人选;三是当时镇里也倾向支持妇女支书。在2012年的村支书选举时,贾CL获得26票。东王刘SF由于派性优势,具有“横人特性”,拥有着动员党员的权利。由于村支书的选举受派性政治以及“家族党”现象的负面影响,镇里明确指出禁止刘SF竞选村支书或者支委,然而刘SF对W村村民入党仍有非常重要的话语权。西王的人数多于东王,所以在村委会选举上,西王具有优势是杨GX是西王人。杨GX从2010年当选至今,一直是村委成员。每到选举换届,杨GX便动员西王人选举自己为村委。

表4 村女性干部与村委的历史情况

在W村的选举中,对妇女委员配额的要求更加地明确化,由之前的“妇女应当有适当的名额”发展到当下的“女性委员不得少于1人”; 在选举工作指南中提到“大力倡导妇女当选村民代表,女性代表的数额也有了明确的规定,女性代表不得少于村民代表总数的1/3。近些年来,在W村,女性村民代表的数额增长到一半左右。

我当了一届村民代表,在我们村是8~9户选举一个村民代表,以前我爱人是村民代表,但是他忙沙厂。村里其他人男人们都在外做工活,没时间及时参加村里的村民代表会。近些年,基本上女性代表都有这么多,一半左右的女村民代表。政策也鼓励女性成为村民代表。(徐,女,61岁,西王)

在农村女性化格局下,应该将“性别意识流”纳入政策主流,尤其是村委会选举中,从而更加有效地保障了妇女的民主选举的权益。然而妇女直接参加村委会选举的行为,依然是依托于男性建立起来的派性结构,妇女的村庄政治参与并没有突破“男性主位”的派性框架。

除了少数女性直接以候选人身份参与村委会选举,其他一部分女性对村庄选举具有不能忽视的动员作用,如通过女性特有的方式(动员家族成员、聚群聊天方式),协助本派性的候选人拉票等。由于与切身利益相关,W村女性对村庄政治的参与行为集中体现在村委会选举。在基层民主实践中,女性与男性一起参与村民自治,与男性具有相同的角色,即同等的政治身份。然而女性在村庄选举的动员行动中,又具有特殊性,扮演着不同的角色女性在选举中的逐渐具有动员性,主要原因如下。

首先,女性在私人的家庭领域地位提高,女性的发言权受到重视。W村逐渐打破“女主内,男主外”的传统性别分工模式。即使在选举的过程中,女性会同自己的丈夫商量,一定程度上是建立在女性“自主性”基础上的。妇女村庄政治中的参与能够影响整个家庭的政治倾向。例如女性代表开完村代表会后会与家里的老人与丈夫沟通,这是建立在女性自愿的基础上,而不是传统的单纯地“从属”的基础上。女性家庭场域中地位的提升为政治场域中地位的提升奠定必要基础。但妇女参与村庄政治依旧是以男性血缘为主的派性框架内进行,W村女性将以男性血缘为主构建的派性框架内化为自己参与村庄政治的最根本原则,她们能够自主的选择本派内的候选人并帮助本派内候选人动员选举活动。

8~9户选举一个村代表。村代表差不多29个,有一半是女性,女的是半边天。我老公在外务工,没有时间参加村里的会议。我能说了算,我说选谁,丈夫会参考我的建议,但我们还都是选本派的”。(张X,55岁,老公姓郑)

其次,女性可以私下、公开发言,而村庄内部男性顾及“熟人社会”的面子,在公开场合很少发表自己的意见与看法。为了维护自己的利益,女性更容易以“撕破脸”的方式表达自己的利益诉求,更容易维护本家庭乃至派性的利益。一定程度上,女性相比较男性更加活跃。女性通过串门、公园聊天、聚群聊天等私下或公开的方式,聚集在一起,讨论候选人的事情。

再次,由于村庄女性化的格局是未来村庄发展的趋势,政策更加鼓励女性参与到村庄公共事务中来,增强了女性政治参与的合法性、合理性。由于政策的输入以及日常话语的变迁,女性在家庭与村庄两个场域的地位都显著提升。由于政策的支持,女性除了对选举是“私下动员”,W村妇女们可以把村庄选举问题放在明面上讨论,可以直接参与。由于政策宣传鼓励女性代表,女性的直接选举动员行为被村庄社会舆论接受。从制度角度出发,政策与法规对农村妇女参政议政清除障碍,并逐渐从以往模糊的“保护女性政治权利以及鼓励妇女参与村两委选举”,转变到当下的明确的、可操作的“定额”保障。W村的女性积极参与到村两委以及村民代表的选举中来。

最后,W村处于京郊地区,村里的男劳动力绝大多数都在市里或者区里参加非农劳动,W村男性基本上在本地区就地就业,白天外出务工,晚上回到村庄。对于日常村庄的公共事务无法及时参与,例如村民代表大会。W村的女性,尤其是中老年女性都留守在村里照顾孩子与老人。所以女性相比较男性,更有自由时间去参与选举的动员行动以及其他的村庄公共事务。

六、 大家族与小家族女性的派性竞争区别

在W村驻村调研期间,笔者发现来自不同家族规模的妇女参与村庄治理的意识、动员能力等存在显著差异。主要体现在大家族的妇女政治参与意识强,在选举中的派性意识强,选举的动员能力与组织能力强。小家族女性由于家族小,日常生活中的人情往来相对较少,在村庄公共生活中处于一种非常“谨小慎微”的态度,小家族的妇女参与选举动员活动的意愿不强烈。在大家族的夹缝中,小家族妇女不轻易表明自己的政治立场。来自小姓家族的妇女在政治、日常生活中处于边缘化地位。在没有与大姓同盟的情况下,小姓妇女的派性很低,也从来不充当派性政治的“出头人”。

我家是小姓“郑”,所以跟大家族交往要小心。以前欺负我们,各种事情欺负我们。那时候我家穷,再说是小姓。我也想入党,介绍人都找不着,求人也不办事。西王都入不了党,我们就更入不了了。我家走人情的很少,基本上就几户。我不去别人家,也不愿意别人家来我家走人情。我没有特别好的伙伴,太好了容易变不好;跟别人不好,也不能让她看出来。我选举的时候,我只能决定我家里的4张票。所以从来没有人找我拉票,我更不会出头帮谁去拉票。(张,55岁,女)

大家族的女性通过自己丈夫所在家族的支撑,在选举动员过程中可以成为“意见领袖”,可以动员妇女,通过自己女姓的性别优势,动员自己家庭、大家族、以及朋友等。这样的“女性意见领袖”在村庄选举中起到至关重要的作用。因此,候选人在争取选票的过程中,会特别凸显对“女性意见领袖”的重视。完整的派性应该是由男性构造的社会结构。在W村,女性在派性框架内介入村庄公共事务,派性结构仍然决定着村庄政治的运转。

七、 结论

派性是华北村庄政治生活背后的逻辑基础。派性的形成有一定的历史原因。由于派性的继承性,尤其是对于中老年村民,当前派性仍然深刻地影响着华北村庄的政治运作机制。然而,派性在政治生活与日常生活中具有两套运行逻辑:派性在日常生活中是隐藏的,在熟人社会的村庄,派性没有影响到村庄内部人情来往;选举是派性在村庄显现的最集中时刻,选举是派性的竞技场[19-20]。对W村派性的考察发现派性形成的两个基本因素。一是从社会结构角度出发,华北村庄是分裂的“小亲族”村庄[21]。“小亲族”是派性的根本因素。二是W村地处京郊地区,村庄控制的资源较多,属于“资源型村庄”。不同派性为了争取更多的资源,在选举时达成派性内部一致,推选本派的人“上台”。村庄资源充沛,是进一步强化和激化派性的必要因素。

在W村,随着经济社会的快速发展以及政策宣传的强化。妇女在村庄公共场域的的地位得到提升,主要体现在妇女参与村庄选举的积极性提高。村庄选举政策中关于保护妇女选举权利的内容更加明晰。选举政策上对女性权益的支持,为女性参与村庄选举提供了“合法、合理”的话语权。与传统村庄相比,当今W村的社会舆论能够接受妇女积极参与村庄选举、村庄的公共治理与监督。此外,村庄选举涉及妇女所在家庭以及所在派的切身利益,因此妇女在村庄选举中起到动员作用。一定程度上,在村庄选举这一公共事件上,妇女比男性还要积极。妇女通过动员自己的家庭、家族、以及朋友实现选举拉票。

女性在W村的政治参与包括直接参选与间接动员,都没有冲破男性构造的“派性结构”。一方面,对于直接参选的女候选人,她们需要依托自己丈夫所在的家族(所在派性),即依托丈夫的血缘关系去争取自己的选票[22-23]。另一方面,在村庄选举中进行间接动员的女性村民,虽然她们没有直接参与选举,但是她们的动员能力也是不可忽视的。笔者发现大家族的权威女性,在选举动员中力量强大。候选人会尽全力争取这些权威女性,因为她们是家族的“意见领袖”。对于来自小家族的妇女,一方面她们没有大家族女性对选举的热忱;另一方面她们也没有受到候选人的重视。小家族的妇女在村庄政治生活中,受派性的限制,处于边缘地位。W村女性的政治参与行为仍然是在男性构建的“派性”框架内进行。