初心与使命:中共“延安五老”的价值追求*

王辛刚

(南开大学 马克思主义学院,天津 300350)

在中国共产党的历史上,由董必武、林伯渠、谢觉哉、徐特立、吴玉章组成的“延安五老”是一个极具特色的群体:他们普遍受过传统私塾的良好教育,入党前几乎都有国外留学经历(除谢觉哉外);他们是第一代领导集体成员中年龄最大的一个群体;入党后,他们经历过诸多磨难却从未动摇作为共产党人的信仰。

入党前,“延安五老”拥有着丰富的人生阅历和社会经验,并普遍具有一定的社会地位,最终却都义无反顾地选择了加入中国共产党。研究他们的入党动机及奋斗历程,有助于加深对中国共产党人初心和使命的理解。目前,学界对“延安五老”的整体性研究较少,有待进一步拓展(1)主要成果有:秦立海《中共延安“五老”及其精神内涵研究》,《延安大学学报(社会科学版)》2017年第6期;苗倩《“延安五老”道德风范研究》,天津师范大学硕士学位论文,2013年;陈明远《中共延安五老》,《新湘评论》2011年第2期;聂云鹤《浅析“延安五老”的家风建设》,《党史文苑》2017年第10期。。

一、初 心

青年时期,“延安五老”就已经确立了要为人民谋幸福、为民族谋复兴的理想。董必武、吴玉章、林伯渠三人均曾留学日本,加入过同盟会、中华革命党、中国国民党,亲历了辛亥革命,长期追随孙中山进行革命斗争。1906年,吴玉章目睹了日俄战争后清政府的软弱无能与民众的冷漠无知,便作文《讲学求新醒我国民——致故乡友人书》,以“无计能醒我国民,思思情泪揾红巾。甘心异族欺凌惯,可有男儿愤不平!”的诗文,强烈表达了愿为“二万里锦绣江山,四千岁文明古国”甘洒热血的崇高志向[1]。董必武在武昌起义以后的第三天即连夜奔赴武汉投身辛亥革命,逐渐“成为中山先生的信徒”[2],试图以三民主义改造中国。1916年,董必武给四叔留下的一首绝句,记录了他从事革命的初心与理想:“重违庭训走天涯,不为功名不为家。旋转乾坤终有日,神州遍种自由花。”[3]林伯渠在毕生从事革命的堂哥林修梅病故时写道:“予观兄年来志愿,在指导人群归于世界最新之趋势……已决心尽量灌输于社会革命事业”“近欲资予往游新俄罗斯,视察苏维埃实际施设种种,以备异日参考……予质蹇劣,虽与兄志同道合,自揣恐终无以补成兄未竟之志事。”[4]表达了林伯渠意在继承堂哥遗志,要为中国重返世界强国之列而继续革命。作为一名教师,徐特立不仅注重在教学过程中加强对学生的反帝反封建教育,还身体力行地投入一次次的革命斗争中:1915年,他参加了反对袁世凯称帝的斗争,又先后参加了进步团体新民学会和健学会,积极推动爱国斗争;1919年,他支持湖南学生参与五四爱国运动,并因参与驱逐军阀张敬尧的斗争而遭到通缉[5]284-286。

谢觉哉也在日记中详细地记录了要为中国人民普遍过上美好生活而奋斗的理想。1919年,家乡兵匪混战,谢觉哉感叹“匪将益肆,兵难解严”,而“所苦者民也”。在日常教学中,他十分注重培养学生的爱国精神。巴黎和会后,谢觉哉在“国耻纪念会,余报告中日交涉之始末”,“为十三班、十四班演述山东问题失败之故”[6]12-15,忧国忧民的情怀体现在字里行间。在日记中,谢觉哉还探讨了人们对美好生活的向往:“从人生幸福上说,吾人和煦甜蜜之境,大半属于和美的家庭,尤属于爱情长久的专注。”[6]68但这种探讨并不仅仅是作为谢觉哉个人的追求,“同是人类而享受的生活,相差总有百千万级……天定欤?!人定欤?!吾心殊怦怦然动”,“要知道一切幸福当建筑于任何人都有水平线以上的程度之上,任何人的幸福绝非一二有力者所能包办……故我们宜求普遍的改造。”[6]71谢觉哉愿为中国民众普遍过上美好生活而奋斗的心声从中展露。1921年元旦,在何叔衡、毛泽东的介绍下,谢觉哉加入新民学会,要与他们一起致力于“改造中国与世界”[6]25。

“延安五老”从青年时期就开始为人民幸福与民族复兴的理想而进行革命斗争,但是多年的革命斗争均以一次次的失败而告终。林伯渠的回忆表达了这些失败的革命经历给“延安五老”带来的仿徨和苦闷:“从同盟会起到民国成立后十年中,自己亲自参加了每个阶段的民族民主的革命斗争,经过了多少的挫折失败,也流尽了无数志士的鲜血,然而反动势力仍然是此起彼伏地统治着中国,政局的澄清总是那样遥远无期。”[7]3“延安五老”在挫折中逐渐发现,继续走原来的道路难以通向中国革命的胜利,必须探索出一条能够带领中国人民过上幸福生活、让中华民族能够走向复兴的新路。

二、信 仰

正当“延安五老”普遍处于迷茫中时,俄国十月革命的胜利给予他们莫大的鼓舞。吴玉章撰文指出:“我们的社会是百孔千疮……不得不主张根本改造。改造的方法只有用鲜明的旗帜,严厉的手段……”“社会主义是现在社会的新生命,尤其是我们被压迫民族的新生命。”[8]他进一步指出:“十月革命和五四运动带来了光明和希望”,“我的思想上不能不发生非常激烈的变化”[9]。这不仅表现出“延安五老”是在对各种思潮进行甄别后才作出信仰选择,而且表达了他们选择马克思主义是因为它给中国带来了“新的启示”。林伯渠将这种“新的启示”对其思想转变的影响归结为:“知道了劳苦大众要得到解放只有推翻资本主义;知道了无产阶级是革命的基本动力,这个阶级的解放事业是与全人类的命运血肉相关的。”[7]4董必武总结得更为系统:一是“中国革命的民众,从这时起,渐渐睁开了眼睛……”,“催速了中国革命的实现”;二是使“中国从事革命工作的人”认识到“必须唤起全国被压迫的民众共同努力奋斗”,“在方向上,在方法上,都予中国革命以深厚的影响”;三是给予“中国革命的青年”以“独立奋斗的精神和勇气”[10]。十月革命的这声炮响,让立志救国救民的“延安五老”纷纷投入到研究和运用马克思主义的活动当中。

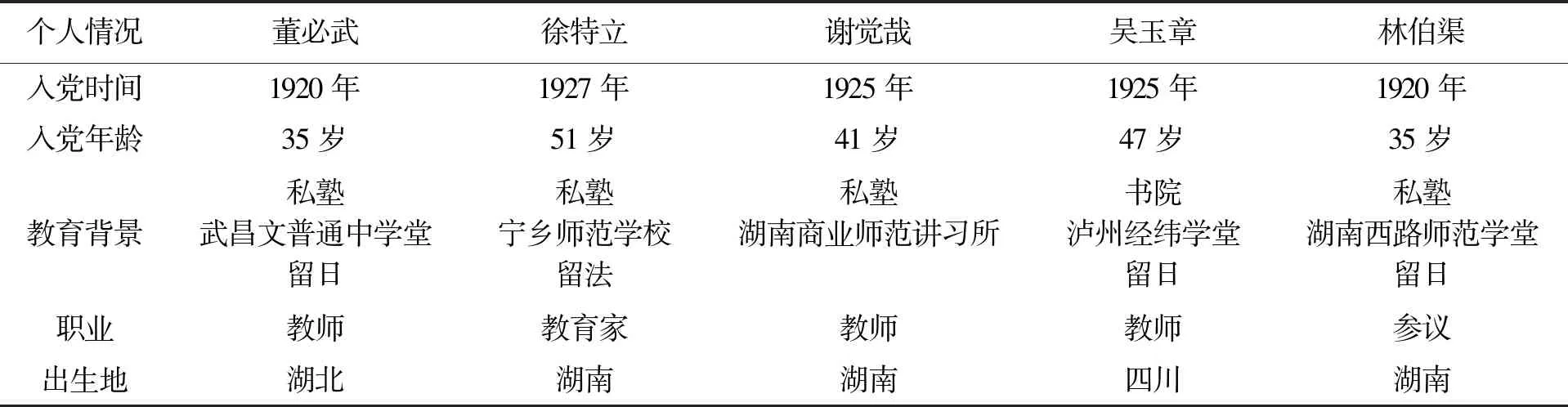

“延安五老”在革命的实践中逐渐认识到只有马克思主义可以救中国,加入中国共产党、成为马克思主义者成为他们共同的最终选择。1920年,林伯渠、董必武加入共产主义小组;1925年,谢觉哉、吴玉章加入中国共产党。徐特立在五人中年龄最大、入党最晚,但他的入党过程却更能反映“延安五老”加入中国共产党的初心与使命。1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变以后,作为国民党左派的徐特立也因积极从事革命活动而遭到通缉。逃亡途中,徐特立在长沙郊区遇见了隐瞒身份避难的共产党员李维汉。李维汉问他是否愿意加入中国共产党,徐特立表示:“我已经51岁了,只要共产党这样一个先进的党,能允许我这老朽的人加入组织,那我就真获得了新生,还不愿意吗?”[5]292徐特立就这样在关乎存亡的时刻选择了加入中国共产党。陆定一曾深有感触地评价道:“人民教育家徐特立同志,就这样给全党同志上了第一课:困难时不要动摇,应当更坚决地奋斗,革命是一定要胜利的。”[11]基于对中国现实国情的洞察与对革命活动的反思,基于为人民谋幸福、为民族谋复兴的执着追求,“延安五老”陆续加入了中国共产党(见表1)。

表1 “延安五老”入党时间、入党年龄、教育背景、职业及出生地

“延安五老”在加入中国共产党以后,经历过长征、被捕等各种艰难困苦,却始终没有动摇为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命。“延安五老”首先面对的是蒋介石国民党的“白色恐怖”。在国民党的屠刀面前,林伯渠拒绝了蒋介石高官厚禄的利诱,对充当说客的故交和姻亲程潜说:摆在我们面前的是两条路,你走你的路,我也继续走我坚信是正确的路,“要干就要干到底,决不后悔,也不会计较个人将来的命运”[7,12]。坚定地走这条路也是谢觉哉的选择:1932年9月,谢觉哉“在洪湖被俘,等着死”的情况下,“萦回于脑子的是路没有走错,最好而适于解放中国的政治组织形式——苏维埃,我看见了,现虽失败,终必成功。还有何恨?”[6]455作为一名秘密党员,谢觉哉本可以选择以国民党员的身份示人,不仅性命无虞,还可以升官发财,但他没有选择这条“享福”的路。事实上,两条路的选择题同样摆到过吴玉章、董必武面前,他们却与宋庆龄、邓演达、毛泽东、邓颖超等22人联名发表了《中央委员宣言》,谴责蒋介石、汪精卫叛变革命,号召革命同志继续奋斗[13]630。林伯渠、吴玉章、徐特立更是以参加南昌起义打响武装反抗国民党统治第一枪的实际行动,来表达对革命理想的执着追求[14]。

“延安五老”还经受住了长征等各种困难的考验。1927—1928年,迫于形势发展等原因,林伯渠、吴玉章、董必武、徐特立先后在中共中央的安排下转赴苏联,谢觉哉则辗转来到上海,负责中共中央机关报《红旗》的出版工作。“延安五老”并没有因更为安稳的生活而发生动摇,从1930年起,除吴玉章被中共中央先后派驻苏联和法国以外,徐特立、谢觉哉、董必武、林伯渠陆续经过重重险阻进入中央苏区,分别负责教育、内务、中央党校、财政经济等方面的工作(2)参见中国中共党史人物研究会《中共党史人物传:精选本》第2册第510-513、185-187、630-631页;第12册第496-499页;第13册第294-300页。。1934年10月,红军被迫长征,58岁的徐特立、50岁的谢觉哉、48岁的董必武与林伯渠毅然按照中共中央的指示与红军一起转移。徐特立、董必武、谢觉哉三人被编在“红星纵队”的红军总卫生部干部休养连[15]275。林伯渠被编在“红章纵队”,担任“红军总没收征发委员会”主任和总供给部长,负责长征途中筹粮筹饷、没收征发等工作[16]。“千山万水,苦雨凄风,飞机轰炸过无数次,敌人抄袭过无数次,苗山彝岭的绝粮,草地雪山的露营”都没有阻挡住他们前进的步伐[17]。不仅如此,他们“不怕艰难险阻坚持长征以及他们之间生死与共的革命情谊鼓舞着千千万万的年轻战士”,“处处是年轻人的模范”[18]。林伯渠在筹粮与打土豪等工作中,注重严明纪律并要求红军严格执行,注重保护人民群众的利益[19]。“延安五老”不忘为国为民的初心,是他们能够经受住长征艰难险阻与国外安稳生活诱惑等各种考验的根本保证。

“延安五老”在十月革命胜利的影响下,发现了马克思主义的真理性,自觉地加以学习、研究和运用,加入了中国共产党。入党以后,“延安五老”经历了九死一生,却从未放弃对初心与使命的追求,始终将实现人民幸福与民族复兴的目标作为自己人生的航向。

三、使 命

全面抗战爆发以后,“延安五老”为建立和巩固抗日民族统一战线、争取抗战胜利作出了重要贡献。林伯渠根据中共中央的指示,利用自己广泛的社会关系参加国共谈判和对外联络工作,为动员以国民党为主要对象的一切力量加入到抗日民族统一战线中作了大量建设性工作[20-23]。抗日民族统一战线建立以后,八路军总部在全国各地共设有19个办事处(通讯处、交通站),其中西安办事处先后由林伯渠与董必武,兰州、武汉办事处与驻湘通讯处分别由谢觉哉、董必武、徐特立任中共中央代表。他们与其它各办事处负责人共同承担起宣传中共抗日主张、开展统一战线、发动群众性抗日救亡运动等各项任务[24]。林伯渠还以八路军驻西安办事处主任的身份与国民党方面负责晋、陕、甘、宁四区军邮和普邮视察工作的林卓午进行多次会晤磋商,共同开辟了抗战国共通邮[25]。董必武在国统区创办中国共产党机关报——《新华日报》的过程中发挥了重要作用[15]313。他突出强调:“《新华日报》是在抗战中产生的,是以巩固和扩大抗日民族统一战线为职志的。”[26]董必武和谢觉哉还分别对湖北、甘肃地方党组织的恢复和重建作出了突出贡献[15,27]。吴玉章则作为中国政府代表,从苏联“到欧洲进行抗日战争的国际宣传工作”,并在1938年回国后迅速参与到统一战线的巩固和扩大工作中,特别是积极参与了就中国共产党参加国民参政会问题同国民党的谈判[13]187-189。随着抗战形势的发展变化,除董必武仍主要在国统区工作外,“延安五老”陆续回到陕甘宁边区工作。他们与陕甘宁边区人民一道,通过自力更生、艰苦奋斗为抗战胜利奠定坚实的物力、人力、财力等物质基础,同时也创造出优秀的抗战文化,为鼓舞全国人民坚决抗战提供了精神动力,把陕甘宁边区变成了抗战的模范区[6,13,28-29]。在民族危亡的关头,“延安五老”共同致力于团结抗日的反法西斯斗争,为促进民族觉醒、争取抗战胜利作出了重要贡献,为民族复兴提供了前提条件。

抗战胜利后,“延安五老”又以不同方式投入到争取和平建国、保障人民民主权利的斗争中。1944年4—11月,林伯渠作为中共代表先后赴西安、重庆与国民党代表张治中、王世杰就和平建国进行了初步商谈。期间,林伯渠与国民党、美国等各方面人士进行了广泛接触,试图使国共在和平建国问题上达成一致[30]。1945年,董必武作为中国代表团十名成员之一参加了在美国旧金山举行的联合国大会,并在联合国宪章上签字。在美期间,董必武发表演说,积极宣传中共的政策主张:“中国共产党反对一党专政,坚决主张民主团结,所以坚决反对所谓国民大会,而坚决主张立即召开党派会议,成立民主联合政府。”[31]12月16日,吴玉章作为中共代表团成员之一赴重庆参加政治协商会议,争取和平建国。吴玉章在发表演说时指出:要出现一个独立、自由、民主、富强的新中国,还要进行严重的斗争,必须提高警惕[29]295-301。“延安五老”始终将能否实现人民的幸福、国家的富强作为衡量一个政党、一个政府是否进步、是否合格的最重要标准。从这个标准出发,他们积极投入到抗战胜利后同国民党的斗争之中。

新中国成立以后,“延安五老”全身心地投入国家的建设,以造福人民为己任。董必武、谢觉哉、林伯渠在新中国的民主与法制建设中发挥了重要作用。董必武推动了新中国立法工作的开展、司法组织与制度建设、提高公民法律意识、政府机关依法行政等方面的工作[32-33]。谢觉哉参与了新中国民主建政工作,并在担任最高人民法院院长期间,面对政治激情急速高涨的政治形势,秉承内心良知,执着坚守保障人权信念,在政治激情与法律理性之间,努力把急速群众化、政策化和情绪化的司法工作,转向专业化、法制化、理性化方向[34-35]。林伯渠参与筹备了中国人民政治协商会议,并先后担任中央政府秘书长和全国人大副委员长等职,为新中国政权建设、法制建设的奠基做了大量工作[36]。徐特立与吴玉章将重要精力放在新中国教育事业上,前者着力于中小学教育,“竭尽全力地投身于新中国的文化教育事业之中,为探索中国社会主义教育道路作出了重要贡献”[37]。后者主要为中国人民大学的创建和发展作出了突出贡献,推动了新中国高等教育的进步[38]。“延安五老”在致力于国家建设的同时,不忘对亲属尤其是子女严格要求,教育他们自食其力,不能有特权思想,纠正“不劳动而能生活、生活得比劳动者还好才算享福”的陈腐观念,“脚踏实地地做些工作,为国家建设出力”[39-44]。徐特立写给吴玉章的贺诗:“百年殖民地,从此永完结。前途之艰巨,基本在建设。幸勿过乐观,成功在兢业。您我励残年,尽瘁此心血。”[45]集中表达了“延安五老”老骥伏枥,仍愿为国为民鞠躬尽瘁的高尚情怀。

“延安五老”在全面抗战爆发以后,将民族利益放在首位,推动了第二次国共合作的实现。抗战胜利以后,他们为争取和平建国、保障人民民主权利付出了艰辛的努力。新中国成立以后,“延安五老”无论在什么岗位上,所秉持的都是为人民服务的理念,目标始终聚焦于人民的幸福与民族的复兴。

四、结 语

“延安五老”从青年时期就树立起救国救民的理想信念,并投身于争取人民解放与民族独立的民主革命中。在经历了资产阶级民主革命一次次的失败后,“延安五老”在十月革命和五四运动的影响下,最终发现马克思主义对救中国“合用,别的工具不合用”[46],纷纷加入中国共产党。在大革命失败以后,他们放弃了享受高官厚禄的机会,冒着生命危险,不顾艰难险阻,坚持走新民主主义革命的道路。全面抗战爆发以后,他们从民族利益出发,推动建立抗日民族统一战线,为争取胜利作出了巨大努力。抗战胜利后,他们又为争取和平建国、保障人民民主权利而奔走。新中国成立后,他们没有居功自傲,而是为新中国的政权、法制、教育等各方面建设作了大量的基础性工作。

“延安五老”的生命历程可谓波澜曲折,他们的地位、党派、身份发生过诸多变化,而贯穿其中始终不变的是“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的价值追求。他们立足于中国的具体国情,注重研究学习各种新思潮新理论,顺应历史和时代潮流成为马克思主义者,与毛泽东、周恩来等第一代中央领导集体一道带领中国人民共同奋斗,最终实现了自己的初心,完成了承担的时代使命,使中国人民站起来了,为中国人民富起来奠定了基础。研究“延安五老”的价值追求,不仅有助于深刻理解中国共产党人的初心与使命,而且有助于当代青年树立正确的价值观,从而投身于实现中华民族伟大复兴的中国梦的实践中。