儿童照料方式对已婚流动女性就业的影响

李勇辉 沈波澜 李小琴

摘 要:多数中國女性普遍同时肩负家庭抚幼及社会生产的双重责任,使用2016年全国流动人口动态监测调查数据,实证研究祖辈照料、正规照料对有1—6岁本地子女的已婚流动女性就业的影响效应。结果显示,两类儿童照料方式对已婚流动女性的劳动参与率、月工资收入均具有显著正向影响,其中祖辈照料产生的促进效果高于正规照料,且结果稳健。进一步研究发现,这种影响在城乡流入地、户口性质、子女数量及年龄结构方面存在异质性。另外,研究还发现住房支出占比发挥着负向调节作用,削弱了儿童照料方式对租房流动女性就业的促进效应。研究为构建新型儿童照料支持体系提供了重要参考,揭示了近年家庭化迁移模式下女性就业困境的破解路径,对促进女性平等发展、提高家庭经济能力及改善社会劳动力有效供给具有现实意义。

关键词:祖辈照料;正规照料;已婚流动女性;劳动参与率;月工资收入

中图分类号:C913.68;F241.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)05-0044-16

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.036

一、引言

改革开放以来,人口迁移带动了劳动力跨地域配置,为城市经济及社会各项事业发展创造了重要条件,也是推动中国经济长期高速增长的动力源泉。其中,大量农村剩余劳动力从第一产业向第二、三产业转移,促进了产业结构优化升级,极大地提高了社会生产率,并且对推进中国城镇化、工业化发展产生了深远影响。国家卫生健康委员会发布的《中国流动人口发展报告2018》显示,我国流动人口规模自2015年起由之前的持续上涨转为缓慢下降,2017年下降至2.44亿人,但仍约占当年总人口数的18%。报告还指出,虽然近年我国流动人口规模进入调整期,但未来总量继续增长仍然是流动人口发展的趋势所向。另一个重要特征是,女性流动人口数量逐年增长,过去以男性为主体的现象正在悄然改变,流动人口性别结构逐渐趋向均衡化[1]。根据2016年全国流动人口动态监测调查数据,我国流动人口中女性比重已经达到47.9%,然而,在数量如此庞大的流动女性群体中,实际进入劳动力市场的比例却明显偏低。究其原因,是因为在传统性别分工模式下,女性普遍承担着料理家务、照顾家人的主要责任,这降低了她们从事社会劳动的可能性[2-4]。并且在近年家庭化迁移趋势下,子女随迁较大程度上加重了流动女性的照料负担,愈发阻碍了流动女性的劳动参与和职业发展[5-6]。

党的十九大报告提出“要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业”。当前我国正面临“劳动力数量红利”消退的挑战,着力破解流动女性就业困境、充分释放流动女性劳动供给潜力,对于缓解老龄化、少子化带来的劳动人口比重下降问题有着重要作用。本文认为妥善解决流动女性的儿童照料负担,或有可能是促进流动女性充分就业、改善其就业状况的重要途径。在家庭结构逐渐小型化、核心化,儿童早教重要性提升等多重因素作用下,家庭老年人提供的祖辈照料、幼儿照护机构提供的正规照料,已经成为当代儿童照料资源供给的重要来源。那么,祖辈照料、正规照料究竟是否对流动女性就业产生了影响?如若影响存在,哪类儿童照料方式对流动女性就业的促进效应更强?住房支出作为流动人口家庭消费的重要部分,是否在儿童照料方式影响流动女性就业过程中发挥调节作用?针对不同特征的流动女性,采取哪类儿童照料方式效果更佳?政府应当如何运用公共政策来提高流动女性对祖辈照料、正规照料的可获性?这些均是本文需要解答的问题。本文研究从理论层面深化了对儿童照料与流动女性就业间内在联系的认识,丰富了基于照料视角的女性就业行为研究,对构建“政府—家庭—社会”为一体的中国新型儿童照料支持体系,减轻家庭化迁移对流动女性就业的负面影响,进而促进女性平等发展、提高家庭经济能力及改善社会劳动力有效供给均具有重要的现实意义。

二、文献综述

关于祖辈照料与女性就业间关系的研究,学者们早期发现获得祖辈照料能够有效促进年轻女性劳动供给[7-10],但这些研究并未解决二者间可能存在的内生性问题,导致估计结果的可信度不高。部分学者采用工具变量处理了内生性问题,如艾思武(Aassve)等使用被访女性的母亲是否健在、兄弟姐妹个数作为工具变量,实证发现获得祖辈照料促进了女性劳动参与[11]。波萨达斯(Posadas)和维达尔(Vidal)使用外祖母是否健在作为工具变量,得出祖辈照料显著促进了女性就业的结论[12]。随后,阿尔皮诺(Arpino)等设置(外)祖父母是否健在四个工具变量,研究发现祖辈照料显著增加了女性劳动参与率[13]。上述研究虽然使用工具变量法克服了内生性问题,但鉴于国外社会文化背景与中国存在较大差异,所得结论对中国的适用性还有待考量。在国内最新研究中,邹红等使用CFPS四期数据,运用工具变量法研究得出祖辈照料显著提高了已婚中青年女性的劳动参与率和月平均工作时间[14]。该文的不足之处在于作者关注的研究对象是有0—12岁孩子的中青年已婚女性,并未重视流动女性就业问题。再者,0—12岁子女中有相当一部分已经进入义务教育阶段,将其视为整体进行分析,可能造成祖辈照料对女性就业的影响效应估计不准确,是受到义务教育等因素干扰后的结果。

关于正规照料与女性就业间关系的研究,国外相关文献指出政府大规模建设学前教育设施及扩大免费学前教育[15]、儿童照料机构的可获性[16-17]、实施高补贴、全民性幼儿照料服务政策[18]、实行家庭托儿津贴改革[19]、开展社区托儿所项目[20]均提高了育儿家庭对正规照料的使用率,进而对女性劳动供给产生了显著正向影响。国内学术界对正规照料与女性就业间关系的研究相对较少,在已有相关文献中,有学者指出幼儿园可获性不足是女性劳动参与的主要障碍[21],缺乏稳定可靠的幼儿看护机构对生活在贫困地区的母亲的非农就业产生了抑制效应[22]。与此同时,儿童托育费用较大程度上决定着家庭是否购买市场化儿童照料。部分学者认为高市场托育费用对已婚女性劳动力供给造成了严重的负面影响[23-25],而降低儿童托育费用则对女性就业有显著促进效果[26-27]。虽然上述研究为后续探讨正规照料与女性就业间关系奠定了基石,但大多实际上并未对儿童是否获得正规照料进行直接衡量。

需要指出的是,现有文献大多單一研究祖辈照料或正规照料对女性就业的影响,鲜有研究将二者统一起来,仅少量文献同时探讨了祖辈照料、正规照料对女性就业的影响,如惠洛克(Wheelock)和琼斯(Jones)发现当母亲由于工作无法照料儿童,祖父母照料是最合适的照料替代,而正规的托儿服务往往无法替代以家庭为基础的幼儿照料[28],但这一结论仅是基于文献资料整理、经验事实及统计数据分析得到,缺乏规范性实证结果支持,其可靠性仍然有待检验。国内学者杜凤莲等使用1991—2011年CHNS数据,采用两阶段残差法(2SRI)研究发现,祖辈照料对女性劳动参与率的促进效果高于正规照料[29]。作者虽然从实证层面证实了祖辈照料的优势,但对估计结果未进行稳健性检验,研究对象局限于城市女性,且停留在总体样本分析层面,缺乏分样本异质性探讨,得出的结论不免宽泛笼统,所能提供的政策含义有限。

基于此,本文在前人研究基础上进行了三方面的拓展完善:第一,以往文献多侧重于城镇女性就业行为的研究,本文以流动女性为研究对象不仅拓宽了基于照料视角的女性就业行为研究,也揭示了当前破解家庭化迁移模式下女性就业困境的有效路径;第二,本文尝试纳入住房因素,探讨住房支出占比在儿童照料方式影响流动女性就业过程中是否发挥调节效应,为政府运用相关住房政策减轻流动人口住房负担,使儿童照料资源能够发挥出更高的就业促进效果提供了理论依据;第三,本文将祖辈照料、正规照料及女性就业纳入统一的分析框架,为构建“政府—家庭—社会”为一体的儿童照料支持体系,以促进流动女性就业提供了来自微观层面的经验证据。

三、数据、模型与变量

1.数据来源与样本处理

本文采用2016年全国流动人口动态监测调查数据进行研究。该项调查自2009年开始实施,覆盖我国31个省(自治区、直辖市)和新疆建设兵团,采用分层、多阶段、与规模成比例(PPS)抽样的方法来选取样本,数据具有较好的权威性和代表性。2016年调查问卷主要内容包括:流动人口及家庭成员基本信息、收支情况、流动和就业、居留和落户意愿、子女流动和教育、婚育和卫生计生服务等,样本量总计169000人,其中,女性80912人,约占47.88%;男性88088人,约占52.12%。根据本文的研究需要,对原始数据进行了如下处理:①选取16—60岁、有1—6岁子女 《中华人民共和国义务教育法》规定,我国小学入学年龄为截至当年8月31日年满6周岁,鉴于文章所使用的数据是于2016年5月进行现场调查所得,因此,本文将在2009年9月后出生的儿童划分为学龄前子女;另外,由于未满1周岁的儿童尚处于哺乳期,通常由母亲主要照料,因此,1周岁以下儿童将不纳入本文研究范畴。在本地的已婚流动女性作为研究对象;②为了避免极端值的影响,本文对个人月工资收入在1%和99%分位上进行缩尾处理,同时删除主要变量缺失的样本,最终获得18274个有效样本。

2.模型构建

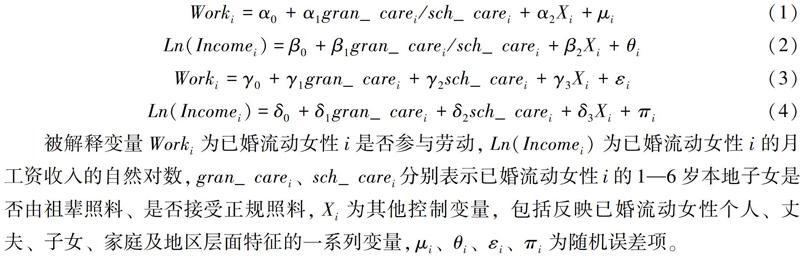

首先,本文分别考察祖辈照料、正规照料单独对已婚流动女性就业(包括劳动参与率、月工资收入)的影响。接着,为了比较两类儿童照料方式对已婚流动女性就业的影响效应差异,将祖辈照料、正规照料纳入同一模型进行回归分析,构建劳动参与率模型和劳动收入模型如下:

3.变量定义与描述性统计

(1)被解释变量。本文的被解释变量是已婚流动女性的就业状况,从两个维度进行衡量,一是劳动参与率,根据调查问卷中“五一之前一周是否做过一小时以上有收入的工作”的回答,设置为二值虚拟变量,若被访者回答“是”,则变量赋值为1,回答“否”,赋值为0;二是月工资收入,来自问卷中“个人上个月或上次就业纯收入”的回答,取自然对数表示。

(2)核心解释变量。本文的核心解释变量是祖辈照料、正规照料。祖辈照料通常分为“候鸟型照料”和“留守型照料”两种模式,鉴于本文探讨的是祖辈照料对已婚流动女性在本地就业的影响,故仅选取“候鸟型照料”模式,即祖辈流动到本地来照料孙辈。如果满足“有1—6岁学龄前子女”、“子女居住地:本地”及“主要照料人:祖辈”三重约束条件,则定义为获得祖辈照料,赋值为1,否则为0。如果满足“有1—6岁学龄前子女”、“子女居住地:本地”、“子女已托育”三重约束条件,则定义为获得正规照料,赋值为1,否则为0。

(3)调节变量。本文选择住房支出占比作为儿童照料方式与流动女性就业间的调节变量。依据调查问卷中“过去一年, 您家在本地平均每月住房支出(仅房租/房贷) 为多少?”、“过去一年, 您家平均每月总支出为多少?”的回答,由每月全家在本地住房支出除以每月全家在本地总支出计算得到住房支出占比,取值范围在0—1之间。

(4)控制变量。根据女性就业的相关理论及已有研究做法,并考虑到数据指标的可获性,本文选取个人、丈夫、子女、家庭经济及地区层面特征作为控制变量,具体依据如下:①个人特征:女性的年龄、受教育程度、户口、党员身份反映了个人的人力资本、社会资本及政治资本积累,是个人参与劳动的内在基础。流动范围与流动年限反映了女性的外出工作阅历和经验,因此,本文将是否跨省流动、流动年限变量纳入模型。由于生育可能导致女性职业中断、造成已育妇女人力资本贬值,使其遭受“生育工资惩罚”,因此,模型中也纳入了首次生育年龄变量。②丈夫特征:丈夫作为家庭核心成员,也会在很大程度上影响女性就业,考虑到数据可获性,将丈夫年龄、丈夫是否随迁变量纳入模型。③子女特征:鉴于经济条件是男性在婚恋市场上的重要筹码,那么,家中是否有儿子将影响着女性是否就业及工作的努力程度。最小孩子年龄、15岁以下孩子数量反映了家庭中子女照料负担程度,因此,也被纳入模型中。④家庭经济特征:女性就业状况与家庭经济水平有着密切关系,因此,本文将家庭月纯收入的自然对数纳入模型。⑤地区特征:人口密度反映了各地区人口分布情况,失业率、职工平均工资作为宏观就业特征,可能会影响到个体层面就业状况。由于不同地区在社会经济发展水平、就业机会等方面均存在差距,那么,不同地区女性的就业状况也会存在一定差异,因此,本文将流入地类型即是否居住在城镇、是否居住在东(西)部作为控制变量纳入模型。

取值情况如下:①个人特征:年龄由2016减去被访者的出生年份得到,为了考察年龄的非线性影响,将年龄的一、二次项同时纳入模型;户口性质为非农业,赋值为1,其他情况均赋值为0;若被访者是中共党员,赋值为1,其他情况均赋值为0;根据我国现行学制,将被访者的受教育层次对应相应的年限来设置受教育年限变量 根据我国现行教育学制来设置受教育年限变量,将未上过学赋值为0,小学赋值为6,初中赋值为9,高中、中专赋值为12,大专赋值为15,大学本科赋值为16,研究生赋值为19。;若被访者跨省流动,赋值为1,否则为0;根据问卷中“流动到本地的年数”的回答来设置流动年限变量;首次生育年龄由一孩生育年份减去被访者出生年份得到。

②丈夫特征:丈夫年龄由2016减去丈夫的出生年份得到;若丈夫也在本地,则定义为丈夫随迁,并赋值为1,否则赋值为0。

③子女特征:根据问卷中流动女性的各子女情况如年龄、性别来设置子女特征变量,若家中有儿子,赋值为1,否则为0;最小孩子年龄为连续变量;0—15岁孩子数量为离散变量。

④家庭经济特征:使用家庭月纯收入作为家庭经济状况的衡量指标,由家庭月总收入减去月总支出计算得到,并取自然对数纳入模型。

⑤地区特征:人口密度(人/平方米)、失业率(从业人员数/失业人员数)、职工平均工资(元)均来自2016年《中国城市统计年鉴》;若被访者居住在城镇,赋值为1,居住在农村,赋值为0;以中部为参照组,设置东部、西部虚拟变量 根据国家现行地域划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古12个省(市、自治区)。

(5)工具变量。本文选择“祖母是否在世”作为祖辈照料的工具变量,依据问卷中对各家庭成员基本情况的调查结果,如果与被访者的关系为婆婆,则定义为祖母在世,并赋值为1,否则为0。选择地级市人均幼儿园数作为正规照料的工具变量,取2014年《中国区域经济统计年鉴》中各地级市幼儿园数与本地级市常住人口数的比值来表示。

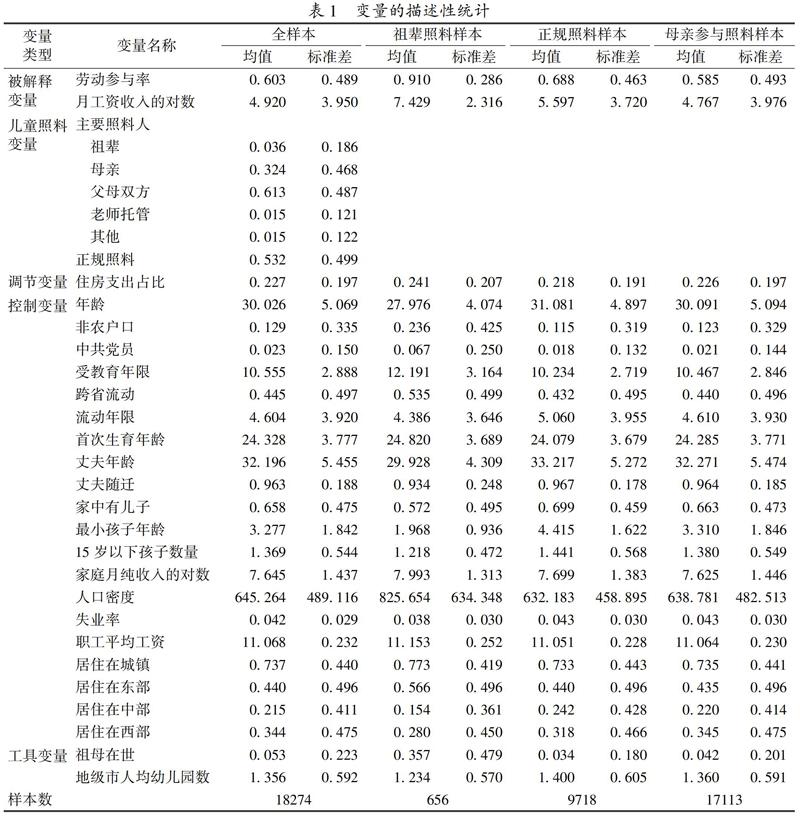

从表1变量的描述性统计结果可以看出,已婚流动女性的总体劳动参与率为60.3%。关于1—6岁本地子女的主要照料人,其中祖辈照料比例为3.6%,母亲照料比例为32.4%、父母双方照料比例为61.3%、老师托管比例为1.5%,其他照料比例为1.5% 1—6岁本地子女的主要照料人中“其他”包括父亲、其他亲属、邻居朋友及无人照管,由于这四类样本的数量及比例均极低且在实际生活中并不常见,因此,本文统一将其归纳为其他照料类型,不纳入模型中分析;另外,老师托管基本包含于正规照料样本,鉴于本文重点研究正规照料对已婚流动女性就业的影响,那么将不重复控制老师托管变量。;1—6岁本地子女接受正规照料的比例为53.2% 为了准确界定祖辈照料样本与正规照料样本,避免两类儿童照料方式产生的影响效果出现偏差,本文删除了既托育又由祖辈照料的样本,所占比例较低(2.45%),删除这部分样本对实证结果的影响基本可以忽略。。由于文章旨在研究相比于母亲参与照料(包括母亲主要照料及父母双方照料),当前中国家庭常见的两类儿童照料方式即祖辈照料、正规照料对已婚流动女性就业的影响效应,因此,在描述性统计中,本文同时汇报了全样本,祖辈照料、正规照料及母亲参与照料三个子样本的相关变量特征,以期比较不同儿童照料方式下已婚流动女性在就业特征及其他特征方面的差异。明显可以看出,在祖辈照料样本中,已婚流动女性的劳动参与率最高,达到了91.0%,月工资收入水平同样最高;在正规照料样本中,已婚流动女性的劳动参与率(68.8%)、月工资收入水平均次之;在母亲参与照料样本中,已婚流动女性的劳动参与率(58.5%)與月工资收入水平均处于最低水平。上述统计数据初步表明,获得祖辈照料、正规照料均对已婚流动女性就业产生了正向影响,同时,也可以看出目前仍存在较多因照料子女而无法实现就业或劳动低产出的已婚流动女性劳动力。此项发现为本文开展进一步研究提供了有力的数据支撑,但由于统计分析并未考虑其他控制变量的影响,也无法解决内生性问题,因此,并不能准确真实地反映出儿童照料方式与已婚流动女性就业间的因果关系,下面将通过严谨的实证研究进行求证。

四、实证结果分析

1.基本回归结果

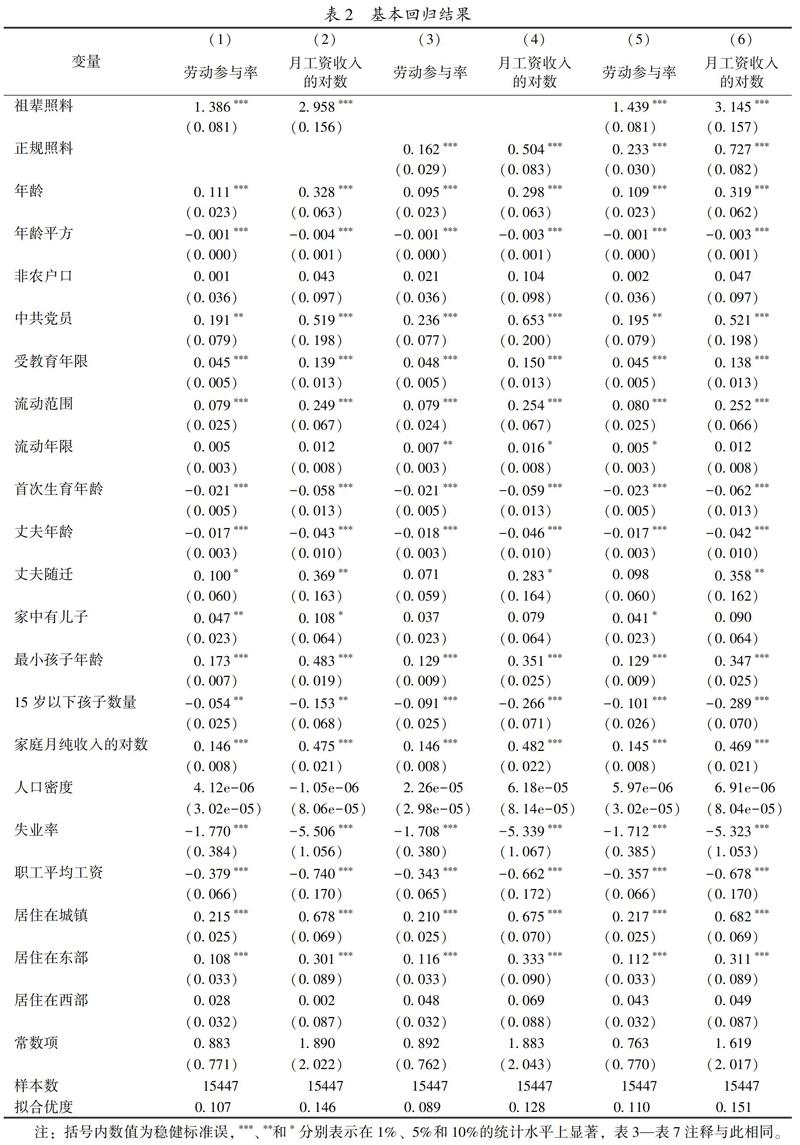

表2汇报了在外生性假设下离散选择模型(Probit)和普通最小二乘法(OLS)的回归结果。前四列是祖辈照料、正规照料单独对已婚流动女性就业的影响结果,可以发现,在控制其他变量不变的前提下,祖辈照料、正规照料均显著提高了已婚流动女性的劳动参与率和月工资收入。列(5)、列(6)显示了将祖辈照料、正规照料变量同时纳入模型后的回归结果,可以看出,不论是对于劳动参与率还是月工资收入,祖辈照料、正规照料变量仍然在1%的统计水平上显著,边际效应测算得出,祖辈照料、正规照料分别使已婚流动女性的劳动参与率提高了34.4%、8.8%;获得祖辈照料、正规照料家庭中已婚流动女性的月工资收入对数值提高了3.145、0.727,可见祖辈照料带来的增长幅度均高于正规照料。

祖辈照料、正规照料均减轻了学龄前儿童母亲的抚养照料负担,使女性有更多的时间投入到工作中。对于祖辈照料的就业促进效果高于正规照料这一现象,可能是由于祖辈照料属于全天候照料,而幼儿托育多是白托班,且在双休日及法定节假日休息,因此,母亲仍然要花费大量时间精力在晚间、周末照料上,实际并未有效减轻母亲的育儿负担。此外,相比于祖辈照料的无偿性、奉献性,市场化托育服务花费的经济成本通常是育儿母亲权衡就业抑或是亲自照料的主要因素。如若已婚流动女性的劳动产出不足以负担市场托育费用,她们将不得不选择时间灵活、收入低的工作甚至退出劳动力市场以方便照料子女。综上,可以合理解释正规照料对已婚流动女性就业的促进效果为何不及祖辈照料。

其他控制变量在各模型中的估计结果基本保持一致。年龄与劳动参与率、月工资收入呈现倒“U”型关系,表明随着年龄增长,流动女性的劳动参与率及月工资收入先增加后减少,这与以往研究保持一致。户口性质并没有显著影响流动女性就业。党员身份变量显著为正,说明党员身份对流动女性就业产生了促进效应。受教育年限的估计系数显著为正,说明受教育程度越高的女性,其劳动参与率、月工资收入越高,符合人力资本理论的假设。相比于省内流动女性,跨省流动女性的劳动参与率和月工资收入更高,而流动年限越长,女性的劳动参与率越高,但对月工资收入没有产生显著影响。首次生育年龄的估计系数显著为负,说明流动女性越晚生育一胎,对其就业产生的负向影响越大。丈夫年龄与流动女性就业负相关,而丈夫随迁仅显著提高了流动女性的月工资收入。家中有儿子提高了流动女性的劳动参与率,这可能是因为在中国传统思想影响下购房一般由男方家庭承担,导致有儿子家庭的经济负担更重,进而促进了母亲劳动参与。家中最小孩子年龄、15岁以下孩子数量的估计系数分别显著为正、负,说明家中最小孩子的年龄越大,对母亲的照料需求减弱,使女性可以有更多精力分配给工作,而15岁以下孩子数量越多,增加了母亲的照料压力,从而给女性就业带来负面影响。因此,二者对母亲就业产生了相反方向的影响效果。家庭经济水平与流动女性就业正相关,说明家庭经济状况越好,流动女性的劳动参与率、工资越高。人口密度的估计系数为正,但在统计上不显著。地区失业率、职工平均工资水平越高,流动女性的劳动参与率、工资越低。流入城镇、东部等经济发达地区均显著促进了流动女性就业。

2.内生性检验

虽然本文在基础回归中,已经得出祖辈照料、正规照料对已婚流动女性的劳动参与率和月工资收入均具有显著促进效应。然而,儿童照料方式与流动女性就业间可能存在反向因果关系,即女性就业状况也能反向影响儿童照料方式的选择。如果母亲处于就业状态且工作强度较大,很大可能会向祖辈寻求代际帮助或者将儿童进行托育。如果母亲未就业,则更倾向于选择亲自照料子女。同时,模型中也可能存在遗漏变量问题,由于女性就业及儿童照料方式的选择可能同时受到祖辈意愿、女性工作偏好及社区特征等因素的影响,但这些因素通常难以直接观测、无法纳入模型。以上两种情形均会造成内生性问题,导致估计结果有偏。为此,本文将采用工具变量法来克服内生性问题。对于工具变量的选择,考虑到中国女性婚后普遍从夫居的社会背景及女性作为主要照料者的传统性别分工模式,选择“祖母是否在世”作为祖辈照料的工具变量。其逻辑在于祖母是否在世决定着年轻女性对祖辈照料获取的可能性,但其并不直接影响流动女性的就业行为。另外,选择地级市人均幼儿园数作为正规照料的工具变量,这是因为地级市人均幼儿园数能够反映该地区学前教育资源的可获性程度,如果地区人均幼儿园数量越多,那么该地区儿童获取正规照料的概率将会越高;同时,地级市层面的宏观因素对于微观个体就业决策相对外生,并不会直接影响到流动女性的就业行为。因此,从理论层面上分析,本文选取的两个工具变量均满足相关性与外生性两个条件。

从表3中列(1)、列(4)第一阶段的回归结果可以看出,祖母在世增加了祖辈照料的可能性,并且地级市人均幼儿园数越多,儿童接受正规照料的概率越高。一阶段F统计量分别为89.830、686.290,均大于经验的临界值10,说明不存在弱工具变量问题,工具变量均与内生变量高度相关。Wald检验显示估计系数均通过检验,具有较好的拟合效果。从第二阶段的回归结果来看,祖辈照料、正规照料分别与已婚流动女性的劳动参与率和月工资收入在1%的统计水平上显著正相关,说明在使用工具变量法控制内生性问题后,两类儿童照料方式对已婚流动女性就业仍然具有显著促进效应。

3.稳健性检验

为了验证上述估计结果得出的结论是否可靠,我们将从以下三方面进行稳健性检验。第一,剔除低弹性或无弹性职业样本再进行检验。鉴于不同职业的流动女性对于儿童照料责任的承受能力存在明显差别。例如,对于从事低弹性、无弹性职业的流动女性,由于自身工作特征的原因,外部冲击如照料负担对其就业的影响较弱甚至不显著。为了消除职业性质带来的差异影响,本文剔除了国家机关、党群组织、企事业单位负责人、公务员、办事人员和有关人员等样本,重新进行估计,结果见表4。第二,更换工具变量再进行检验。考虑到(外)祖父母都是祖辈照料的提供者,我们分别使用外祖母、外祖父、祖父是否在世作為祖辈照料的工具变量再进行检验,限于文章篇幅,此处仅汇报外祖母在世作为工具变量的实证结果。另外,地区初等教育资源也能在一定程度上反映该地区的幼儿教育发展水平,与正规儿童照料的可获性也存在相关关系。鉴于此,我们选择地级市人均小学数量作为正规照料的工具变量再进行检验,结果见表4。第三,更换计量方法再进行检验。由于样本中获得祖辈照料、正规照料的划分并不是随机的,而是由自身、家庭特征等综合决定的结果,那么,这种情况将会导致样本自选择问题,造成估计结果有偏。对此,我们通过更换计量方法,使用PSM模型来解决样本选择性偏误,结果见表5。

从表4结果可以看出,不论是剔除低弹性或无弹性职业样本,还是更换工具变量,祖辈照料、正规照料变量仍然显著为正,即两类儿童照料方式显著促进了流动女性就业;表5结果显示,五种匹配方法得到的平均处理效应在数值及显著性上均十分近似,说明使用PSM模型得到的估计结果是稳健的。并且,获得祖辈照料、正规照料均显著增加了流动女性的劳动参与率和月工资收入。经过上述三类稳健性检验,本文的估计结果仍然保持不变,有力地证实了本文研究结论具有稳健性。

4.住房支出占比的调节作用

住房是流动人口进入城市安身立命的必要生活资料和物质保障,根据2016年调查数据显示,约66%的流动人口家庭选择租房,面临着房租压力,而少部分人群(25%)选择购房,其中约13%的购房家庭背负着房贷 根据2016年全国流动人口动态监测调查数据整理统计得到。。住房支出(房租、房贷支出)作为流动人口家庭消费的重要组成部分,不仅会影响到家庭对于教育费用的负担能力,也促使个人在闲暇和劳动中做出权衡取舍。由此,本文猜测儿童照料方式与流动女性就业间关系可能会受到住房支出占比的影响,即住房支出占比在二者间发挥着调节作用。另外,由于购房流动人口家庭的住房支出占比(42.9%)普遍高于租房家庭(24.7%) 根据2016年全国流动人口动态监测调查数据计算得到租房、购房流动人口家庭的住房支出占比。,而且,自购房作为家庭重要资产及投资工具,本身也会对流动女性及家庭的行为决策造成影响。那么,住房支出占比在租购样本中发挥的调节作用是否有所区别?为此,我们具体区分租房、自购房样本,构建住房支出占比与祖辈照料、正规照料的交互项,将两个交互项一并纳入原模型中,进行实证分析,结果如表6所示。

表6结果显示,对于租房流动人口家庭,住房支出占比与祖辈照料、正规照料的两个交互项均显著为负,表明住房支出占比发挥出负向调节作用,削弱了两类儿童照料方式对流动女性就业的促进效应,具体而言,相比于住房负担轻的租房流动人口家庭,获得祖辈照料、正规照料对住房负担重的租房流动人口家庭中女性就业的促进效果更低,这可能是因为流动人口家庭的住房负担越重,老年父母为了帮助子女改善家庭经济状况,可能越会投入到劳动力市场中。另外,过重的住房负担很大可能也会挤占家庭教育投资。可见,住房负担对儿童照料资源的可获性及质量均可能造成负面影响,从而制约了两类儿童照料方式对已婚流动女性就业促进效果的发挥。对于购房流动人口家庭,两个交互项均不显著,这说明无论购房流动人口家庭的住房支出占比高低,获得祖辈照料、正规照料均会同等地促进购房流动人口家庭中女性就业,证明了这种正向影响是刚性的,其中作用机制不因客观层面上住房负担状况而产生明显区别。本文认为这种现象的出现是自购房资产发挥的“财富效应”与偿还房贷带来的“房奴效应”同时作用的结果,但鉴于所用数据库中缺乏关于购房流动人口家庭的住房资产价值及房贷等信息,因此,难以就此现象展开进一步的实证探究。

5.异质性分析

在中国城乡经济社会发展不平衡的现实背景下,儿童照料资源分布、流动女性就业状况在城乡之间也存在明显差异。并且来自城市、农村的流动女性在人力资本及社会资本积累上也有着较大差距。另外,子女数量及所处年龄段对母亲照料有着不同程度的需求。由于这些差异很大可能会影响祖辈照料、正规照料对流动女性就业的作用效果。为此,本文依据流入地的城乡类型、流动女性的户口性质、1—6岁本地子女数量及是否满3周岁 根据国家教育部门有关规定,公立幼儿园招收当年8月31日前满3周岁的幼儿入园。进行分组,详细研究两类儿童照料方式对不同子样本群体流动女性就业的影响差异,估计结果见表7。

表7结果显示,首先,对于农村地区流动女性,祖辈照料发挥的就业促进效应更强,而正规照料则对城市地区流动女性就业产生的正向影响更大。这可能是因为城市中幼儿照护资源丰富且托育服务的质量和水平更高,而农村地区受传统代际互助观念的影响更重,加之托育机构相对不足,因此,获得祖辈照料更能促进农村地区流动女性就业。其次,两类儿童照料方式对非农户口流动女性就业产生的正向影响均低于农村户口流动女性。这可能是因为非农户口流动女性的个人能力素质、家庭禀赋等更高,在劳动力市场中占据优势,抵御儿童照料负担带来的负面影响的能力更强,因此,即使获得祖辈照料、正规照料,对非农户口流动女性就业的促进作用仍不及农业户口流动女性。

再次,获得祖辈照料对有多个1—6岁本地子女的流动女性的就业促进效应更强,而接受正规照料对仅有一个1—6岁子女的流动女性就业产生的正向影响更大。这可能是因为多子女托育花费的市场照护费用过高,导致流动女性更愿意选择祖辈照料。最后,正规照料对有1—3岁本地子女的流动女性的就业促进效应更强。这可能是因为3岁以下幼儿对母亲的依赖性更大,幼儿的母亲要花费更多精力在育儿上,如果获得正规托育服务,母亲的照料负担将得以有效减轻。

五、结论与政策建议

本文使用2016年全国流动人口动态监测调查数据,以祖辈照料、正规照料为研究视角,探讨两类儿童照料方式对有1—6岁本地子女的已婚流动女性就业的影响,得到如下结论:第一,祖辈照料、正规照料均显著提高了流动女性的劳动参与率和月工资收入,并且祖辈照料带来的增长幅度高于正规照料,结论在使用工具变量控制内生性及稳健性检验后依然成立。第二,住房支出占比发挥了负向调节作用,削弱了祖辈照料、正规照料对租房流动女性就业的促进效应。第三,分流入地看,农村地区流动女性获得祖辈照料对其就业的促进效应更强,而正规照料则对城市地区流动女性就业产生的正向影响更大;分户口性质看,获得两类儿童照料对农业户口流动女性就业的促进效应更强;分子女数量看,多子女家庭采取祖辈照料模式更有助于促进母亲就业,而正规照料更适用于仅有1个1—6岁本地子女的流动女性;分子女年龄看,接受正规照料对有1—3岁本地子女的流动女性就业促进效应更强。

由上述经验分析可知,实现流动女性充分就业需要充足的儿童照料资源作为支撑,因此,我国亟须构建“政府—家庭—社会”为一体的新型儿童照料支持体系来缓解当代女性的照料压力,使她们能够更好地平衡家庭与工作的关系,从而为提高家庭经济能力乃至促进社会生产力发展做出更大的贡献。对此,本文将从以下方面给出具体政策建议。首先,政府、家庭及社会应当重视祖辈照料发挥的重要价值,逐步将祖辈照料纳入托育服务体系,维护祖辈照料主体的基本权益。同时,应关注提供祖辈照料对老年人身心健康产生的负面影响,增加对老年人的医疗卫生投入。其次,在构建儿童照料支持体系过程中,应当加强我国公共托幼机构建设,尤其要重视农村地区幼儿照護资源投入,积极推动3岁以下婴幼儿托育服务发展。同时,可通过税收减免的方式鼓励社会力量如企事业单位开办自营职工托儿所,解决女性职工的育儿与工作两难困境。最后,政府应积极发挥住房保障对收入分配的调节作用,即通过大力发展公共租赁房,逐步将符合条件的流动人口纳入公租房保障范围,切实解决低收入流动人口家庭的住房困难,从而提高他们对儿童照料服务的可负担性。对于市场租房流动人口家庭,应当通过加快住房租赁立法、规范商品住房租赁市场,使市场租金维持在合理水平,有效减轻流动人口家庭的房租负担,进而为祖辈照料、正规照料更好地发挥出就业促进效果营造良好的家庭条件。

本文也存在一些不足,关于流动女性就业的研究局限于劳动参与和工资收入维度,未能深入探究儿童照料方式对女性工作单位性质及具体职业的影响。如果能将二者纳入研究范畴,其结论或可能对促进流动女性更高质量就业、优化其就业结构具有指导价值,但考虑到各类工作单位性质与职业的特殊性,以及背后作用机理的复杂性,本文难以在有限的篇幅中,对流动女性各个层面就业特征进行全面探究,期待在未来的学术研究中再深入探讨。

参考文献:

[1]马骍.流动人口家庭化迁移对女性就业影响研究——基于云南省动态监测数据的分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2017(4):145-154.

[2]杜凤莲.家庭结构、儿童看护与女性劳动参与:来自中国非农村的证据[J].世界经济文汇,2008(2):1-12.

[3]MAURER-FAZIO M, CONNELLY R, CHEN L, et al. Childcare, eldercare, and labor force participation of married women in urban China, 1982-2000[J]. Journal of Human Resources, 2011, 46(2): 261-294.

[4]熊瑞祥,李辉文.儿童照管、公共服务与农村已婚女性非农就业——来自CFPS数据的证据[J].经济学(季刊),2017(1):393-414.

[5]李勇辉,李小琴,陈华帅.流而不工、迁而再守——子女随迁对女性就业的影响研究[J].经济科学,2018(3):116-128.

[6]谢鹏鑫,岑炫霏.子女随迁对女性流动人口就业的影响研究[J].中国人力资源开发,2019(7):106-120.

[7]CARDIA E, NG S. Intergenerational time transfers and childcare[J]. Review of Economic Dynamics, 2003, 6(2): 431-454.

[8]DIMOVA R, WOLFF F C. Grandchild care transfers by ageing immigrants in France: intra-household allocation and labour market implications[J]. European Journal of Population/Revue europenne de Dmographie, 2008, 24(3): 315-340.

[9]ALBUQUERQUE P, PASSOS J. Grandparents and womens participation in the labor market[R], 2010.

[10]ZAMARRO G. Family labor participation and child care decisions: the role of grannies[R], 2011.

[11]AASSVE A, ARPINO B, GOISIS A. Grandparenting and mothers labour force participation: a comparative analysis using the generations and gender survey[J]. Demographic Research, 2012, 27(3): 53-84.

[12]POSADAS J, VIDAL-FERNANDEZ M. Grandparents childcare and female labor force participation[EB/OL].[2013-10-10]. http://doi.org/10.1186/2193-9004-2-14.

[13]ARPINO B, PRONZATO C D, TAVARES L P. The effect of grandparental support on mothers labour market participation: an instrumental variable approach[J]. European Journal of Population, 2014, 30(4): 369-390.

[14]鄒红,彭争呈,栾炳江.隔代照料与女性劳动供给——兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论[J].经济学动态,2018(7):37-52.

[15]BERLINSKI S, GALIANI S. The effect of a large expansion of pre-primary school facilities on preschool attendance and maternal employment[J]. Labour Economics, 2007, 14(3): 665-680.

[16]KILBURN M R, DATAR A. The availability of child care centers in China and its impact on child care and maternal work decisions[R], 2001.

[17]HAVNES T, MOGSTAD M. No child left behind: subsidized child care and childrens long-run outcomes[J]. Economic Policy, 2011, 3(2): 97-129.

[18]BAKER M, GRUBER J, MILLIGAN K. Universal child care, maternal labor supply, and family well-being[J]. Journal of Political Economy, 2008, 116(4): 709-745.

[19]GIVORD P, MARBOT C. Does the cost of child care affect female labor market participation? an evaluation of a French reform of childcare subsidies[J]. Labour Economics, 2015, 36(7): 99-111.

[20]DU F, DONG X. Womens employment and child care choices in urban China during the economic transition[J]. Economic Development and Cultural Change, 2013, 62(1): 131-155.

[21]杜凤莲,董晓媛.转轨期女性劳动参与和学前教育选择的经验研究:以中国城镇为例[J].世界经济,2010(2):51-66.

[22]王姮,董晓媛.农村贫困地区家庭幼儿照料对女性非农就业的影响[J].人口与发展,2010(3):60-68.

[23]RIBAR D C. Child care and the labor supply of married women: reduced form evidence[J]. Journal of Human Resources, 1992,27(1): 134-165.

[24]CLEVELAND G, GUNDERSON M, HYATT D. Child care costs and the employment decision of women: Canadian evidence[J]. Canadian Journal of Economics, 1996,29(1): 132-151.

[25]VIITANEN T K. Cost of childcare and female employment in the UK[J]. Labour, 2005, 19(1): 149-170.

[26]LEFEBVRE P, MERRIGAN P. Child-care policy and the labor supply of mothers with young children: a natural experiment from Canada[J]. Journal of Labor Economics, 2008, 26(3): 519-548.

[27]LUNDIN D, MRK E, CKERT B. How far can reduced childcare prices push female labour supply?[J]. Labour Economics, 2008, 15(4): 647-659.

[28]WHEELOCK J, JONES K. “Grandparents are the next best thing”: informal childcare for working parents in urban Britain[J]. Journal of Social Policy, 2002, 31(3): 441-463.

[29]杜鳳莲,张胤钰,董晓媛.儿童照料方式对中国城镇女性劳动参与率的影响[J].世界经济文汇,2018(3):1-19.

[责任编辑 武 玉]