乌尔塔多:魔幻现实主义色彩的漫游

刘文 李乃清

乌尔塔多今年本应迎来她的百岁寿辰。过去的岁月中,她一直坚持不断创作,即便在99岁高龄,依然保持创作的热情。她对人类和人类生存的环境,充满关怀和怜悯。

98岁,她被世界关注

“在过去八十多年里,乌尔塔多坚定地致力于记录人类、自然和生命之间的联系。她对人类行为的深刻表达及其与世界的不断对话,体现在她大量的画作中。”

2020年8月13日,委内瑞拉艺术家露琪塔·乌尔塔多(Luchita Hurtado)在美国加利福尼亚州圣莫尼卡的家中去世,享年99岁,距离她10月28日100岁生日还差2个多月的时间。

2019年,乌尔塔多入选美国《时代》周刊全球最具影响力百大人物,登榜艺术家仅两位,另一位是前年画作卖出天价的英国艺术家大卫·霍克尼。《时代》周刊评价:“她经历了超现实主义时期、魔幻现实主义时期和Dynaton运动,结识了许多艺术界名人,但她个人却非常低调。”作为艺术家,乌尔塔多创作,并非为了展示,只因热爱。漫长的岁月里,她创作不停,才华却隐于两任艺术家丈夫沃尔夫冈·帕伦(Wolfgang Paalen)和李·穆里坎(Lee Mullican)巨大的光环之下。为照顾家庭,乌尔塔多通常都在孩子们入睡后的深夜作画。儿子马特·穆里坎如今也已是美国当代著名艺术家。

穆里坎去世后,朋友去他们家帮助乌尔塔多整理穆里坎档案时,发现了她大量动人的杰作。

一直以来,乌尔塔多谦逊地生活和工作着。桌面上的照片与纪念物记录着她一生中的闪亮瞬间。

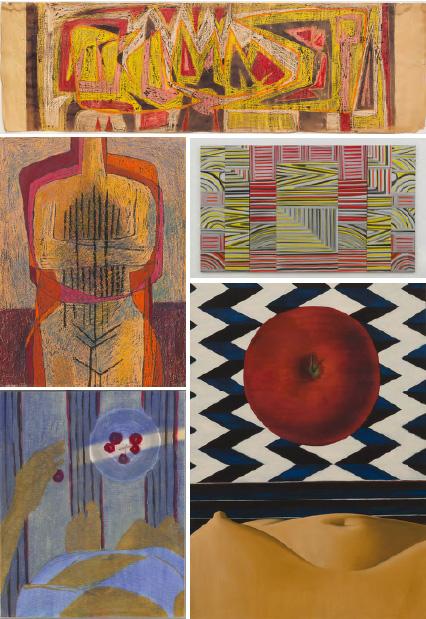

穿梭于南北美的生活轨迹,令乌尔塔多的艺术内核充满多样性和异域色彩。而常年默默无闻的创作,则赋予她的作品某种纯洁性。在她近80年的创作实践中,探讨了普遍性和超越性的问题。她通过对抽象、神秘主义、形体及风景的融合来发展自己的艺术语汇,以非常规的技巧、材料及风格进行了丰富多样的实验,回应她的多元文化与经验环境,借此塑造了自己的生活和工作。

疫情肆虐期间,乌尔塔多还发了激励人心的居家问候。99岁高龄的她穿一袭红衣,戴着墨镜迎向太阳,风吹着她飘逸的银发,她仰首观看一棵大树,欣喜地介绍道:“这是我在自家小区最喜欢的一棵树,当你抬头仰望,映衬着天空的颜色,这像是一趟奇妙的旅程,我内心澎湃汹涌,作为这个星球的居民,能来到这里我真是太开心了!”

创作是生活的日记

“是什么驱使我画画?这就像呼吸——你知道,我们无法不呼吸。”

乌尔塔多算是阴差阳错开始学习艺术的。乌尔塔多生于委内瑞拉,8岁时随做裁缝的母亲移居纽约。高中时,母亲想让她学习缝纫,送她去了曼哈顿的华盛顿·欧文高级中学,后来才发现学校其实主授纯艺术课程。“我认为,自己是因为热爱自然才成为艺术家的。记得儿时,我曾看见一只蝴蝶破茧成蝶的过程,这让我感到惊异,那是在委内瑞拉,当时我还不到8岁,那是一种极其强烈的感受。直到现在,我都记得那一天。我把这只蝴蝶钉成标本,我为它感到难过,觉得自己当时真是罪孽。”

高中毕业后,乌尔塔多去了一家西班牙语报纸当志愿者,期间认识了比自己年长二十来岁的记者丹尼尔·德尔·索拉。1938年,18岁的乌尔塔多义无反顾地选择与索拉步入婚姻。婚后,这对夫妇在多米尼加共和国和华盛顿特区生活。乌尔塔多经索拉介绍,认识了不少生活在纽约的拉美艺术家及知识分子,包括墨西哥抽象画家鲁菲诺·塔马约和智利超现实主义画家罗伯特·马塔等人,他们常在一起讨论艺术。然而,婚后不到4年,索拉抛弃了乌尔塔多和他們的两个儿子。为了转移悲伤,乌尔塔多带着两个儿子回到纽约,她以自由职业者身份担任康泰纳仕(Condé Nast Publications Inc)的时尚插画师和罗德与泰勒百货(Lord & Taylor)的橱窗设计师。“编辑看到我画的那幅《黑暗岁月》,问我究竟发生了什么,画面背景黑黢黢的,画中人也是垂丧颓废的模样。面对困境,我尝试各种方法去突破,试着看看自己会以怎样的速度前进。”

“乌尔塔多的毕生杰作贡献了一种非常特别的视角:将我们的目光聚焦于身体边界,使用一种能在自我和周围人、事物环境之间搭建起桥梁的语言。”

乌尔塔多将她所有的精力都投入创作,差不多那個时候,她的作品有了自己一些个人风格。棕灰色调、几何图形、生理图像以及民族风成为她绘画的标志。上世纪40年代,乌尔塔多的艺术圈子不断拓展。她认识了日裔美籍雕塑家野口勇,并成为挚友,经后者介绍,乌尔塔多认识了她后来的第二任丈夫、当时住在墨西哥城的奥地利艺术家沃尔夫冈·帕伦。

1946年,为了嫁给帕伦,乌尔塔多和孩子们搬到墨西哥城,继而又认识了当地联系紧密的艺术家群体,更和弗里达·卡罗、迭戈·里维拉夫妇成了邻居。传说有一次,乌尔塔多在朋友家中还遇到了马歇尔·杜尚。她当时脱了鞋坐在一个小沙发上,杜尚坐在她旁边,给她做了脚底按摩。“当时很多人都觉得这是个不得了的事情,但我觉得这并没有什么。他只是想给我做个脚底按摩,而我也非常享受。”乌尔塔多微笑着回忆。与乌尔塔多往来密切的要数西班牙画家雷麦黛丝·瓦罗和英国画家莱奥诺拉·卡灵顿,这两位超现实主义女画家以在家庭背景中描绘神话生物的梦幻场景闻名,乌尔塔多对此着迷。深受二者影响,乌尔塔多的创作也开始走向超现实主义,人们看到她色彩丰富的画作中出现大量抽象图像及生物形态的模糊轮廓,这也预示着她以后的艺术发展方向。

上世纪70年代,乌尔塔多在新墨西哥州陶斯创作了她的“天空皮肤”系列,新墨西哥凉爽的天空和干旱的沙漠给了她灵感,在“天空皮肤”中,乌尔塔多描绘了仰望天空的景象,飘坠的羽毛闪烁着些微光芒,将地上的身体与天空之城神秘地连接起来……

乌尔塔多和帕伦的婚姻后来出现裂痕,她与前夫所生的儿子帕布洛过早离世,遭受沉重打击的她想再生孩子,但帕伦并无此意。为了缓和婚姻危机,夫妇俩1949年搬到加州的米尔谷。在那里,他们遇到了艺术家李·穆里坎。穆里坎和帕伦当时都是Dynaton艺术运动的发起者,这项运动深受法国超现实主义和美国战后气氛影响,运动核心提倡“解放思想、想象不可想象”,Dynaton在希腊语中意为“可能”。乌尔塔多这段时间的创作也有着Dynaton运动的影子,不少作品都加入了Dynaton典型的繁复几何元素。

乌尔塔多和帕伦的婚姻最后没有维持下去,她决定离开,独自居住在洛杉矶的南边小镇。不久之后,穆里坎开始和她同居,他们结婚并生下马特·穆里坎和约翰·穆里坎两个儿子。夫妇俩一起生活了48年,直到穆里坎1998年去世。乌尔塔多曾在采访中表示,她和穆里坎从未一起谈论过艺术。“我不喜欢和任何人一起工作。我会把一幅画挂在墙上,不让任何人看到。”因为对家庭的付出,乌尔塔多一直没有机会将自己的创作展示给世人。“作为父母和艺术家,工作、创作和努力维持收支平衡,需要很大的精力。”

穆里坎去世后,朋友去他们家帮助乌尔塔多整理穆里坎档案时,发现了她大量动人的杰作,由此促成了她2017年在洛杉矶的画廊展出——这是四十多年来她第一次展出这些作品。

直到97岁高龄,乌尔塔多大批画作被人发掘,她才一下成为艺术圈的轰动人物。她一生办过的个展屈指可数,且主要在2016年之后,距她第一次个展已过去四十多年。

有一天,宇宙会带你去到该去的地方

“我不会因为大家没注意到我的作品感到生气或难过。我只觉得这些人‘没眼光,他们没法看到未来的可能性,所以他们也看不到当下我的作品。”

在过去的80年间,乌尔塔多创作了许多极具开创性的作品,包括各种形式的半具象绘画。她描绘自己的身体和各种图腾符号,将它们置于层峦叠嶂的风景之中、超现实主义物品阵列之中,产生某种奇幻的互动。带有神秘的女性主义精神,引出身体和周遭环境之间的有趣对比……乌尔塔多以一种个人视角看待身体,并将我们和她自己的目光汇合到一起,呈现了出人意料的效果。在1960年代后期创作的“我是”(I am)自画像系列中,色块明亮的地毯、篮子和其他装饰元素常在边上跳跃着,试图打破这种静默的内审。

女权主义一直是乌尔塔多艺术创作的重点之一。20世纪70年代早期,加州成为女权运动的温床。住在洛杉矶的乌尔塔多目睹了那里发生的一切,并致力其间。1974年,乌尔塔多在洛杉矶的女性大楼(Womans Building)举办了她的第一次个展,这个开拓性的展览空间旨在为那些在当时男性主导的艺术界难以获得认可的女艺术家提供展览。“生活会改变你,我曾经有过多重人生,但每一天,我都是截然不同的。”在女权运动的参与上,乌尔塔多非常具有独立性,她保持着对这个概念的独立见解。当女权主义者开始采取更为激进的运动时,乌尔塔多选择了疏远,接到参与创办“游击女孩”(Guerrilla Girls)西海岸分会的邀请时,乌尔塔多拒绝了,对于这种扮成猩猩模样表现女性痛楚的反抗运动,“我认为这是对待艺术的错误方式,这是贬低。”

乌尔塔多的作品很大程度上倾向于温和的超现实主义,展示了人和周遭世界密不可分的联系。“一棵树就是一位亲人。在我看来,世间万物,我都与之紧密关联。”在乌尔塔多的职业生涯中,贯穿于她的艺术创作的是对自然的兴趣。在将人体视为景观一部分的创作过程中,她强调了环境的重要性,对生态危机的关注始终影响着她不断扩张的视觉语言。“关于这个世界的现状,我已经说了多年,所有事情都不在正轨上,我们必须下定决心正视问题,好好清理。从经济层面看,我们一直在犯错,我们最应关心的是这个星球的健康问题。”

2019年1月,世界最大的画廊之一豪瑟沃斯在纽约举办了乌尔塔多的个展,同年,她又在伦敦蛇形画廊举办了99年来第一个公共美术馆的大型个人回顾展“我活着,我死了,我将重生”。

“生命是很奇怪的,但也非常美妙。我有种很强烈的感受,我们的一生都是借来的,赤条条来到世上,又赤条条离去。这是个充满奥秘的大故事,但我们对自身知之甚少。”