新型冠状病毒肺炎疫情下高职生心理健康状况调查研究

万春秀,邵晓红

(黑龙江农业经济职业学院,黑龙江 牡丹江 157041)

0 引言

2020年春节,新型冠状病毒疫情暴虐来袭,这次疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件[1]。疫情面前,居家上课、隔离、减少外出成为了高校学生阻断疫情进一步扩散的强有力方式。这一反常态的生活方式势必会给学生心灵带来巨大冲击,可能影响其学业并加剧焦虑感和抑郁感。本研究采用横断面调查来探讨疫情对大学生情绪的影响,以期为高职院校的心理健康教育工作提供参考。

1 研究对象

采用随机抽样的方法调查了黑龙江农业经济职业学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江林业职业技术学院共2 358名同学,其中男生1 183人,占总人数的50.17%,女生1 175人,占总人数的49.83%;大一学生2 324人,占总人数的98.56%,大二学生34人,占总人数的1.44%;居住武汉的学生3人,占总人数的0.13%,居住在非武汉的学生2 355人,占总人数的99.87%;疫情期间曾被隔离的学生36人,占总人数的1.53%,未隔离的学生2 322人,占总人数的98.47%;疫情期间曾感染并治愈的学生13人,占总人数的0.55%,未被感染的学生2 345人,占总人数的99.45%。

2 研究工具

2.1 广泛性焦虑量表(GAD-7)

GAD-7是美国精神医学会出版的《精神疾病诊断与统计手册》第五版量化评估标准,是用来鉴别广泛性焦虑症可能性的一种工具,评分标准为0~5、6~9、10~14、15~21,分别对应无症状、轻度抑郁、中度抑郁、重度抑郁四个等级[2],本研究中量表的Crobach’s系数为0.917。

2.2 抑郁症状群量表(PHQ-9)

《精神疾病诊断与统计手册》中关于抑郁的9个标准对于抑郁症状的变化很敏感[3],按照评分标准,将PHQ-9总分分为5组,即0~4、5~9、10~14、15~19、20~27,分别对应无症状、轻度抑郁、中度抑郁、中重度抑郁和重度抑郁五个等级[4],本研究中量表的Crobach’s系数为0.929。

2.3 简易应对量表(SCQ-20)

本量表由张育坤、解亚宁编制,共20道题,采用四级计分法,即不采取、偶尔采取、有时采取、经常采取,分别对应计0~3分,主要包括积极应对和消极应对两个维度。积极应对重点反映了个体在遇到应激事件时采用积极方式应对的特点,消极应对则重点反映了个体在遇到应激事件时采用消极方式应对的特点,本研究中量表的Crobach’s系数为0.928。

2.4 领悟社会支持量表(PSSS)

此表是由Zimet等人编制的,是一种强调个体自我理解和自我感受的社会支持量表,总分表示个体感受到的社会支持的总体情况,本研究中量表的Crobach’s系数为0.955。

3 研究结果

3.1 疫情下高职生的心理健康状况

情绪变化是学生在疫情下出现应激反应最常见的一种方式,本研究调查了疫情后高职生的焦虑和抑郁现状。对广泛性焦虑按等级进行划分,2 358名学生中,无焦虑症状2 068人(占87.70%),轻度焦虑232人(占9.84%),中度焦虑32人(占1.36%),重度焦虑26人(占1.10%)。对抑郁程度按等级进行划分,2 358名学生中,无抑郁症状1 894人(占80.32%),轻度抑郁症状372人(占15.77%),中度抑郁症状73人(占3.10%),中重度抑郁症状19人(占0.81%),重度抑郁0人。

为了考察不同性别、不同隔离经历、不同家人患病经历的学生焦虑情绪状态,以高职生性别(男、女)、隔离经历(有、无)以及家人有无患病并治愈经历(有、无)为自变量,以焦虑情绪为因变量,采用2(性别)×2(有无隔离经历)×2(家人有无患病经历)三因素方差分析法,统计结果如表1所示。

表1的多因素方差分析统计结果表明,性别在焦虑情绪上主效应不显著;有无隔离经历在焦虑情绪上主效应显著(F=4.990,P=0.026,P<0.05);家人有无患病经历在焦虑情绪上主效应显著(F=4.787,P=0.029,P<0.05),各变量间无交互作用。这表明有无隔离经历、家人有无患病经历在高职生的焦虑情绪上存在显著差异。

为了进一步分析有无隔离经历、家人有无患病经历的学生间存在的焦虑情况,分别对隔离经历和患病经历进行了主效应分析,如表2、表3所示。

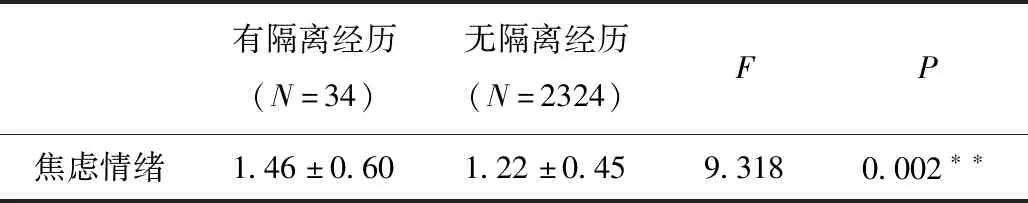

表2 焦虑情绪在有无隔离经历上的单因素方差分析表Tab.2 One-way ANOVA table of anxiety on quarantine experience

表3 焦虑情绪在家人有无患病经历上的单因素方差分析Tab.3 One-way ANOVA of anxiety on family members’ illness experience

表2说明,有无隔离经历在高职生焦虑情绪中存在极其显著的差异(F=9.318,P<0.01),具体表现为被隔离过学生的焦虑情绪(3.30±0.66)大于未隔离过的学生(1.22±0.45),有无隔离经历成为了影响焦虑情绪的主要因素。

表3说明,家人有无患病经历在焦虑情绪上差异不显著(F=2.354,P=0.125,P>0.05), 说明家人患病并已康复与家人未患病两组大学生之间的焦虑情绪不存在显著差别。

为了考察不同性别、不同隔离经历、不同家人患病经历的学生抑郁情绪状态,以高职生性别(男、女)、隔离经历(有、无)以及家人有无患病并治愈经历(有、无)为自变量,以抑郁情绪为因变量,采用2(性别)×2(有无隔离经历)×2(家人有无患病经历)三因素方差分析法,统计结果如表4所示。

表4 不同性别、不同隔离经历和不同患病经历的高职生在抑郁情绪上的三因素方差分析表Tab.4 Three-factor ANOVA table of depression of college vocational students of different gender, quarantine and illness experiences

表4的多因素方差分析统计结果表明,性别在抑郁情绪上的主效应不显著;有无隔离经历在抑郁情绪上的主效应不显著;家人有无患病经历在抑郁情绪上的主效应显著(F=10.239,P=0.001,P<0.01),各变量间无交互作用,说明有无隔离经历在高职生的抑郁情绪上存在显著差异,同时还对无隔离经历进行了主效应分析,进而了解隔离经历在抑郁情绪上的差别,结果如表5所示。

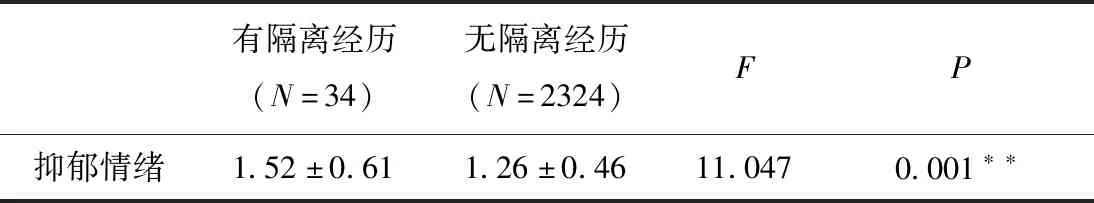

表5 抑郁情绪在有无隔离经历上的单因素方差分析表Tab.5 One-way ANOVA table of depression on quarantine experience

表5说明,家人有无隔离经历在抑郁情绪上存在显著性差异(F=11.047,P=0.001,P<0.01),具体表现为被隔离过学生的抑郁情绪(1.52±0.61)大于未隔离过的学生(1.26±0.46),有无隔离经历成为了影响高职生抑郁情绪的主要因素。

3.2 疫情下高职生心理健康影响因素分析

为了解不同的应对方式、社会支持与高职生的焦虑情绪、抑郁情绪间是否存在关系,现采用线性回归分析方法来具体分析各变量对焦虑情绪和抑郁情绪产生的影响,如表6、表7、表8、表9所示。

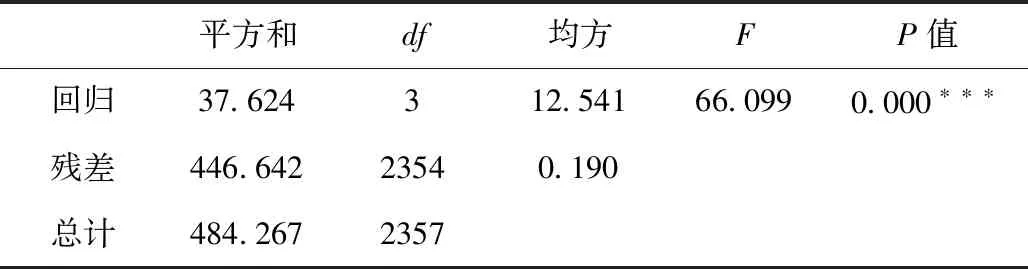

表6 不同应对方式、社会支持对焦虑情绪产生影响的多元回归方差分析Tab.6 Multiple regression variance analysis of influence of different coping style and social support on anxiety

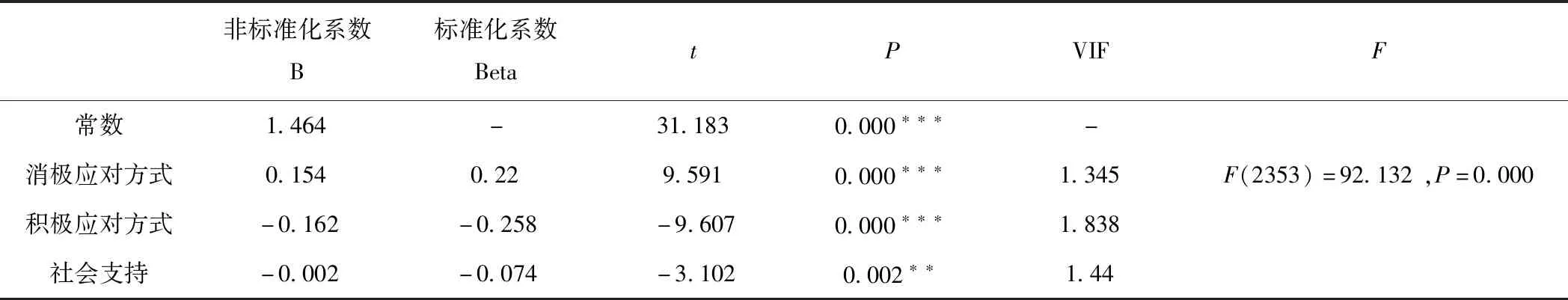

表7 不同应对方式、社会支持对焦虑情绪产生影响的多元回归方程表Tab.7 Multiple regression equation of influence of different coping style and social support on anxiety

表8 不同应对方式、社会支持对抑郁情绪产生影响的多元回归方差分析Tab.8 Multiple regression variance analysis of different coping style and social support on depression

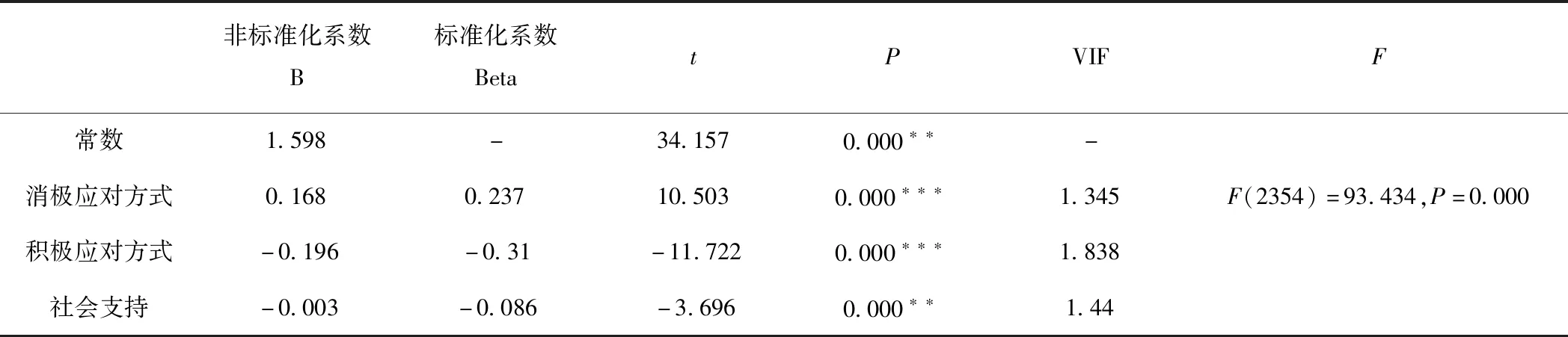

表9 不同应对方式、社会支持对抑郁情绪产生影响的多元回归方程表Tab.9 Multiple regression equation of different coping style and social support on depression

由表6可知,将消极应对方式、积极应对方式、社会支持作为自变量,将焦虑平均数作为因变量来进行线性回归分析(F=66.099,P=0.000,P<0.001),说明该模型具有统计学意义,积极应对方式、消极应对方式、社会支持中至少有一个变量会对焦虑情绪产生影响。

从表7可知,回归公式为焦虑=1.464+0.154×消极应对方式-0.162×积极应对方式-0.002×社会支持,结果模型VIF值全部小于5,模型较好。消极应对方式的回归系数值为0.154(t=9.591,P=0.000<0.001),意味着消极应对方式会对焦虑情绪产生显著的正向影响。积极应对方式的回归系数值为-0.162(t=-9.607,P=0.000<0.001),意味着积极应对方式会对焦虑情绪产生显著的负向影响。社会支持的回归系数值为-0.002(t=-3.102,P=0.002<0.01),意味着社会支持因素会对焦虑情绪产生比较显著的负向影响。由总结分析可知,消极应对方式会对焦虑情绪产生显著的正向影响,积极应对方式、社会支持会对焦虑情绪产生显著的负向影响。

由表8可知,将消极应对方式、积极应对方式、社会支持作为自变量,将抑郁平均数作为因变量来进行线性回归分析(F=93.949,P=0.000,P<0.001),说明该模型具有统计学意义,积极应对方式、消极应对方式、社会支持中至少有一个变量会对抑郁情绪产生影响。

从表9可知,回归公式为:抑郁=1.598+0.168×消极应对方式-0.196×积极应对方式-0.003×社会支持,结果模型VIF值全部小于5,意味着不存在共线性问题,模型较好。消极应对方式的回归系数值为0.168(t=10.503,P=0.000<0.001),说明消极应对方式会对抑郁情绪产生显著的正向影响。积极应对方式的回归系数值为-0.196(t=-11.722,P=0.000<0.001),说明积极应对方式会对抑郁情绪产生显著的负向影响。社会支持的回归系数值为-0.003(t=-3.696,P=0.000<0.001),意味着社会支持会对抑郁情绪产生显著的负向影响。由总结分析可知,消极应对方式会对抑郁情绪产生显著的正向影响,积极应对方式、社会支持会对抑郁情绪产生显著的负向影响。

4 结论与讨论

4.1 疫情下高职生出现了较为严重的焦虑和抑郁情绪

一旦人们的生活环境和固定的生活规律发生改变,人体就会启动防御机制来抵制外界的变化,紧张、焦虑、不安、抑郁等不良情绪都是最常见的表现。此次疫情下,高职生出现了较为严重的焦虑和抑郁情绪,其中轻度抑郁情绪所占的比重较大,约为15.78%。

4.2 被隔离是引发高职生出现焦虑和抑郁情绪的主要因素

对学生的情绪状况进行深入分析,发现家人有无隔离经历在焦虑和抑郁情绪上都存在显著性差异,有过隔离经历学生的焦虑和抑郁情绪要大于未被隔离的学生。疫情期间,离开家人进行隔离,打破了学生已有的生活方式,身边没有了亲人的支持,对其情绪产生了极大的负面影响。

4.3 消极应对方式可能会加剧焦虑和抑郁情绪的出现

经回归分析发现,消极应对方式会对焦虑和抑郁情绪产生显著的正向影响。应对方式是人面对困难、挫折和压力时所采用的认知和行为方式,消极应对方式是指面对压力、情绪或问题置之不理,不采取任何行动予以解决。这种方式会使问题雪上加霜,愈加严重,随着问题的严重化,必然会出现消极情绪。

4.4 积极应对方式、社会支持能够有效调节焦虑和抑郁情绪

面对问题要主动寻找各种方法积极应对,逐渐树立自信,有效调节焦虑和抑郁情绪。父母、亲人、朋友等强大的社会支持系统所给予的关怀、支持和理解也能够有效调节高职生的不良情绪。