云南河边村扶贫手记

文| 李小云

按语:

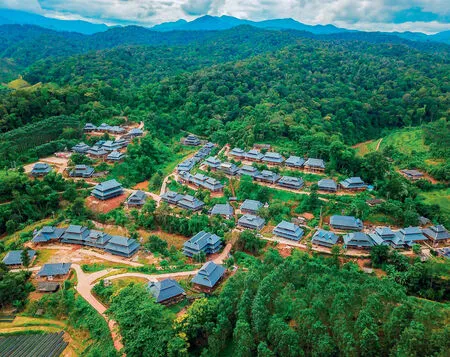

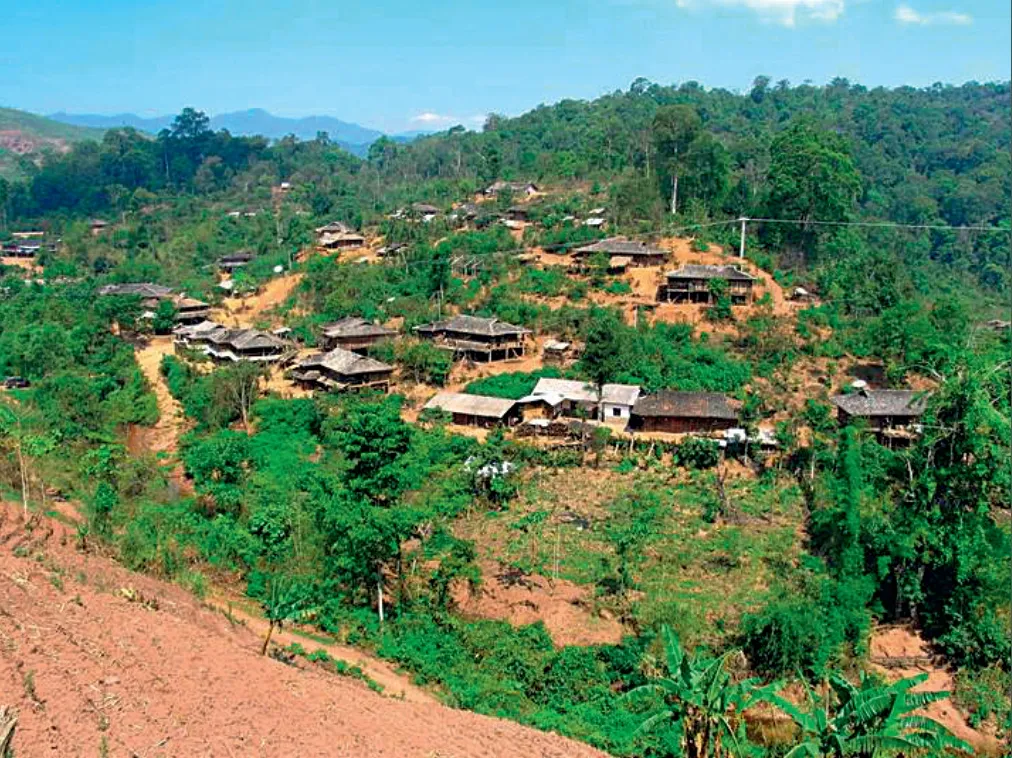

在云南省勐腊县勐伴镇有一个贫困村——瑶寨河边村,位于海拔800米的山谷。过去,这里的57 户瑶族村民没有一处安全住房,人畜混居。由于语言、文化等方面的原因,河边村很少有人长期在外打工,村民生活主要依靠种植甘蔗、采集中草药等维系,人均收入不到4000 元。

2012 年,河边村被政府列为重点贫困村,成为整村推进和精准扶贫计划支持的村庄。2015 年1 月,中国农业大学人文与发展学院李小云教授团队进驻河边村,在政府支持下展开河边村深度性贫困综合治理实验。李小云团队提出充分利用河边村的气候资源、雨林资源和瑶族文化资源,打造集小型会议、休闲、康养和自然教育等为特色的新业态产业。在开发复合型产业的同时,将村庄美化、厕所革命、厨房革命,以及会议、餐饮等设施建设纳入贫困综合治理工作中。

2018 年,河边村整体脱贫,当年户均增收5000 元以上。2019年,河边村实现收入倍增的目标,户均收入由2015 年的2 万多元提高到2019 年的5 万多元。河边村建有干净实用的公共厕所、集体猪舍,解决了村内的卫生问题,户户实现了厕所革命,一半以上农户实现了厨房革命。村内还建有儿童活动中心。河边瑶寨先后接待两次东盟村官交流活动、东南亚乡村振兴论坛及众多国内会议,且成为许多教育机构的活动基地。

河边村扶贫实验的主要经验是,通过政府主导、社会参与、以农民为主体的模式,有效使用政府及社会投入,并通过综合治理方案,将以产业为突破口的贫困治理与乡村振兴进行有机衔接。更为重要的是,探索了通过培养村内年轻人作为经营乡村的主要力量,以雨林瑶家合作社的形式实现村内管理科学化和集体经济收入增加,从根本上体现了以农民为主体的脱贫和乡村振兴路径。2017 年,李小云获得全国脱贫攻坚奖组织创新奖。

2020 年8 月13 日,国务院扶贫办主任刘永富,云南省委副书记王予波、副省长陈舜等一行,考察了中国农业大学河边村精准扶贫与乡村振兴实验示范基地,刘永富认为,中国农业大学的河边村扶贫实验是减贫的中国案例。

在近几年的扶贫工作中,李小云将自己的实践与思考整理成“河边随笔”,以发展的视角观察中国经济社会转型,重点关注城市化、工业化、现代化进程中的城乡嬗变、社会文化变迁及贫困问题。

从李小云的随笔中,可以看到一个大学团队5 年来的扶贫足迹,以及对中国贫困乡村脱贫致富的借鉴和启发。

上图:如今的河边村

左下:昔日的河边村

右下:昔日河边村村民的房子

左图:作者(中)在河边村和助手、学生们一起建造房屋

我喜欢在村里盖房子

我在河边村做了5 年扶贫和乡村发展工作。很多朋友说,小云教授有情怀。也有朋友说,小云教授把论文写在了大地上。说实话,我哪有什么情怀。每天在村里挨个房子跑,更多是出于我自己的兴趣。家里人跟我开玩笑说,我应该去搞房地产。我才发现自己可能是真对房子感兴趣。

河边村的扶贫就是从房子开始的。我刚到勐腊县做扶贫调查时,镇里的同志带我去了茅草山。那里有一个哈尼族村寨,我住在村支书家里,镇里的同志专门从镇里给我买了新被子和枕头。我住的那个房间到处漏风,晚上上厕所只能跑到屋外的野地里。我当时就想,这样的条件如何能留住人?如何能吸引人?农村的房子开始在我脑子里徘徊。

从某种意义上讲,房子最能代表中国快速经济社会转型。作为一个经历过房子属性反复变化的城里人,我住在茅草山这样的房子里,自然开始萌生一些乡村人的住房情结。茅草山这里没有手机信号,从村子到下面公路要走30 多里土路,实在太远。在我的请求下,镇里的同志把我带到了河边村。

到了河边村,我发现这里和茅草山一样,几乎没有可以住的房子。当我决定在这里做扶贫工作时,我和村干部转遍了全村,终于找到一座废弃的几乎要塌的木楼。我决定把这里作为我的住所和办公室。于是,村干部和村民一起把这栋房子拉直加固,成为我与学生在河边村生活工作的场所。到了冬天,木楼依旧到处漏风,也没有洗澡和卫生设施,即便如此,相比其他村民的房子还是好很多。

我当时反复想,村民在这里是怎么生活的。这种感受来自一个过惯优越生活的城里人,却并不意味这里的村民不幸福。但我骨子里有强烈地按照自己的感受影响他人的价值取向。

河边村在脱贫攻坚中被列为易地搬迁村庄,按云南省规定,每户可以获得6 万元和20 年无息建房贷款,贫困户还可获得4 万元建房补贴。我与政府协商,将河边村易地搬迁资金与危房改造资金、少数民族发展资金等进行整合,为每户修建安全住房时对全村进行统一规划,将农户安全住房建设成为保留瑶族文化特点的杆栏式民居,同时在每户民居内建设一间嵌入式“瑶族妈妈的客房”,用于接待外来客人。我们还通过多种渠道筹集到该项目的建设资金,以及厨房、卫生间、村内会议设施等其他村内基础设施的建设资金。

乡村的社会韧性很强,虽然一开始由我主导房屋建设,但最终成型的房子其实都是村民按照自己的想法盖好的。在这个过程中,我从一个试图改造村民的人变成了被村民改造的对象,也从一个教育者变成了乡村的学生。

河边村村民说,如果生活好起来了,第一件事就是盖一座像城里那样的砖混房。其实,山里下雨潮湿,冬天阴冷,砖混房不透风,潮气出不去,住起来并不舒服,还容易生病。我和村民反复讨论,劝说他们不要盖砖混房而盖木头房。在我和政府的努力下,村民们都被说服了。河边村的房子盖起来了,房里也嵌入了“瑶族妈妈的客房”,让自己居住的房子还能产生经济效益。然后,我又开始推广厕所和厨房。我跟村民说,居住条件和生活条件就像一个村庄的灵魂,没有干净的厕所和厨房,即便房子很大,也不会有人愿意住。整个过程中,我还注意保留瑶族的文化特色。

在欧洲留学时,我对欧洲乡村的生活印象深刻。每天早上吃完早餐,村妇就会忙活花园,收拾房间。乡村人家的卫生间和厨房不仅干净,而且都富有美感。卫生间的洗漱台上经常放着一束花,窗台上也都摆着花。周末时,男主人会穿着雨靴、拿着水龙头冲洗屋顶。应该说人类都喜欢干净,喜欢自然,喜欢美。中国江南的乡村,还有很多北方乡村的大户人家,无论建筑还是装饰都呈现出同样的舒适感和美感。乡村的韧性并不是排斥学习,我们需要为他们找到一条合理的路径,对待乡村,我们要温和一些,这种温和性就是实践层面的文化自觉。

右图:作者在河边村盖房子

普遍存在的经济困难让很多人不愿留在乡村,如果连能吸引人住的房子都没有,乡村可能会衰落得更快。人是社会的灵魂,乡村没有人就没有灵魂。房屋是乡村物化存在的灵魂,人与房共同构成了乡村社会关系生产和再生产的基础设施。其实不仅是乡村,城市也一样。

农民出去打工挣钱回村盖房,居住环境和功能却并不如意,很多农户过几年又拆了重建,造成辛苦积累的资本轻易流失,如果合理规划,妥善保留村中文化,让房屋变成承载村庄历史文化的载体,房子就会成为振兴乡村工作的一个重要指标。

作者在河边村改造好的工作室和助手、学生们一起工作

我成了河边村的学生

我长期从事扶贫工作,但并未做过长期实验,而是以星星点点、断断续续的项目为基础,所以在资源、周期、资助等方面会受到约束,无法做到相对开放和各方之间的协同。

扶贫不是一项纯粹的理论研究,而是一个改变社会经济状态的过程。扶贫即消除贫困、缓解贫困、减少贫困,这是一个干预的过程,需要政府、社会各个方面的干预。

最初我来河边村的目的是调研,调研过程中我想,是否有可能在今后3-5 年内找到一处地方,用来做整村的开放性实践。我希望能够找到一个理论与实践对接的平台,然后在实践中丰富自己的想法。

经过多年实践,首先河边村的景观发生了变化,感官性的贫困彻底消除了,之前看上去破破烂烂的景象消失了。其次,村民基本生活条件如水、路、住房等都发生了很大变化。然后是社会经济层面,村民收入有了很大提升,村里建起了幼儿园,外来者对村庄的影响力增大(例如普通话在村中逐渐普及),等等。最后,在社会政治、乡村政治层面,乡村原有的结构、社会关系也随之发生调整,新型产业(如“瑶族妈妈的客房”)带来技能、认知等各方面的改变。

总体来说,尽管我们找到了很多对接要素,如住房、阳光、玻璃、干净、卫生、健康、学校、幼儿园,等等,但这些要素毕竟不是本土植根,而是外部输入。因此,尽管我们对传统元素采取了积极的保护措施,如民居、干栏式建筑、瑶族服饰、生活习俗、婚葬习俗等,但依然存在主观意识方面的张力,需要我们更多地参与和研究,让这些措施发挥最佳效能。

在河边村的实践中,我最大的收获,在于对我个人、我的学生、我的助手的较大改造。我们从研究者变成了学习者。以前,我们总认为可以对乡村进行深入研究,但在实践过程中,我们发现很难去研究村庄,而是逐渐变成了村民的学生,每天都在向村庄学习,让我们不断发展进步,这是村庄实践带给我们的巨大收获。

乡村的亲缘、地缘、结构并不都是以经济利益为目标,其中的关系较为复杂。乡村人口结构的韧性、对现代化的回应和吸纳,都是非常有意思的。同时,我们看到他们对现代化、对改善生活、对进入现代社会的强烈愿望、动力和激励,也看到他们在结构陷阱中挣扎,看到一些制度性的约束,等等,在这些方面的学习收获都很大。特别是作为一名教师,我认为这一过程对培养年轻人才具有非常大的意义。

外部支持过多,就会出现“慈善过度”。所以,我一直强调“轻慈善”,对大规模的慈善行为始终保持谨慎态度。尽管小心慎重,但大量资源的进入还是会产生一些问题和教训。外部干预如果把握不好度,将对当地社会经济、结构关系产生较大影响。

乡村振兴的关键因素

首先,人是第一要素。村庄如果人丁兴旺,且有年轻人愿意为村庄建设出力,这是乡村振兴的核心。我在河边村最重要的工作就是培养村里的年轻人,带着他们做规划、修路、铺砖,让他们学会使用电脑、开具发票等技能,例如我们培养的“雨林瑶家CEO”等。有了这样一批年轻人才,其他各方面会慢慢发展起来。我们的努力带动了一批人,包括村干部、管理人员和普通年轻人,这是我们工作的核心。

其次,是村民主体意识。在乡村,村民是主体,他们不仅是乡村振兴的最大受益者,其文化也应被欣赏和支持。如果在乡村盖的最好的房子不是村民所有,就无法体现村民的主体性,村民感受不到主体性,就很难愿意留在这里,就会从村庄走出去。

第三,要建立乡村的现代认知。我们将负责“玉林瑶家妈妈”运营的团队按现代企业制度来设置,让几个年轻人分别担任CEO、CFO 和CTO,目的就是将一些现代认知对接给乡村。我们希望乡村实现现代化,村民也有相同的愿望。我在国外学习工作时对此体会较多,如果没有现代化的认知,传统反而很难受到保护。当然,并不是实现现代化就能保护乡村,我们要处理好其中的关系,将现代与传统有机衔接。只有这样,年轻人才愿意留在乡村就业,甚至返乡创业。

乡村的社会关系和乡村价值决定了乡村的特质。外面的人进来,如果没有社会关系,就没有乡村价值的载体。他们进入乡村,只是占据这里的空间,并没有赋予应有的灵魂,这样的乡村即使有很多人也会显得死气沉沉。乡村的核心是这里的人和他们的社会关系,因此我认为,乡村振兴并不是让所有村民都留在村里,而是留下那些有意愿留下的人,如果都留下来,反而不利于乡村发展。我认为,乡村振兴需要实现一定程度的城市化,适当减少乡村数量,但这需要一个自然的过程,不能急功近利。

乡村建设另一个重要意义,不是改变村民的认知,而是改变我们的认知,改变城里人对乡村的认知,试着去了解他们的文化,让乡村文化更大程度地被接受和欣赏。我们要在传统里给现代人一个落脚之处,如果没有这个落脚处,现代人就很难进来,也就不能欣赏传统,从而去保护传统。只有真正达到城乡融合,才能成功实现乡村振兴。

乡村振兴需要人才,需要产业,而且是新型产业、新业态,要将传统和现代对接融合,才能体现最大价值。在社会创新过程中,需要解决很多农业、农村和农民的问题,这不是引进一个水稻新品种就能完成的,需要集聚全社会的力量。

我们已经完成河边村建设的第一步,第二步,是让年轻的村民完全承担起河边村建设的重任。