苏阳:飞向了昨天

张宇欣

图/本刊记者 姜晓明

1

那些和蘇阳相处过或长或短年份的朋友们,不论年纪大小,都管他叫“苏伯伯”。他们说,苏伯伯是个朴实的人,老穿一身黑,踏着黑布鞋,头发剃很短,不喝酒有点儿闷。

大概是2011年,“民谣在路上”的某场演出,同样不善交际的西安民谣歌手马飞在后台候场时碰上了42岁的苏阳。他挺早之前就听过苏阳的歌,喜欢,就上去搭讪:

“苏哥,你结婚了吗?”

“我孩子刚上大学。”

马飞很震惊,他没见过玩儿音乐的人结婚这么早。

“不像正常概念里的艺人,有精心设计的发型,或者至少戴个墨镜,”2017年加入苏阳乐队的年轻鼓手葛维彬告诉我,他的朋友某次在地铁里见到站着一个很像苏阳的人,上去一看,真是苏阳。VJ(影像骑师)艺术家绵羊去年跟着苏阳乐队一起去平遥演出,吃完早饭,绵羊遇到晃荡的苏阳,后者说他要去烧个香。他们真的去了城隍庙,苏阳规规矩矩地举着香拜了拜,又给绵羊一一指认庙里的神仙们。

这和苏阳演出时的状态反差巨大,“奋不顾身,全都喊出去,弹琴也特别猛。”葛维彬形容。

年轻时,大约是上世纪末本世纪初,苏阳晚上经常随便到哪个朋友家喝到断片儿。现在,他像所有人到中年的音乐人一样,不可避免地用上了保温杯。认识苏阳14年的吉他手赵龙说,苏阳一直没变,只是喝酒挑剔了,从白酒变成了红酒、威士忌。每次演完专场,他会“安排”一局,喝大了酒品也不错,一个人晃晃悠悠,抄起吉他即兴弹唱。

去年,几个老哥们儿齐聚喝酒,马飞说那是他最近几年最快乐的一次回忆。“聊特别开,胡说八道。”大家调侃苏阳的戛纳之行:5月,他突然被通知要去走红毯,并不知道这个法国电影节对出席者有严格的着装要求,穿布鞋一双、带挂面两把就上了飞机,接机的工作人员急忙带他去买了一身西服,再扎个领结。苏阳瘦小,西服肩阔,就这么踢踢踏踏溜达过去了。

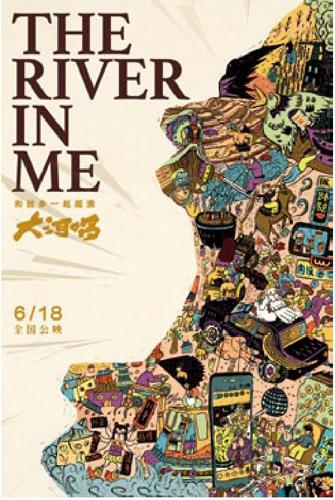

苏阳走红毯是因为《大河唱》(2019)。一个团队跟着他和他的四位朋友——皮影艺人魏宗富、说书艺人刘世凯、民营秦腔剧团团长张进来、花儿歌手马风山拍了两年,剪出这部主题难以归纳的音乐人类学纪录片。这被苏阳视为他2016年开始践行的项目“黄河今流”的一部分。

“黄河今流”也是一个主题难以归纳的计划,如果要苏阳总结,他会说,是“人与传统艺术的关系”,“一种开放的态度。”四年前起,他通过绘画、动画、影像等多种方式,探求黄河民间文化对现代表达的影响。

2019年,他觉得,是时候在音乐上做一些实验了,他回到了最初的目的:创作。

胡格吉乐图、闫泽欢、张佺、欧珈源、张浅潜、王应天、马飞、刘东明、苏阳,来自黄河流经九省的九位音乐人各自以家乡为母体写了首歌,成了专辑《九曲》。苏阳记得,小时候家家都有院子,很多人家种着韭菜,象征源源不断的生长的愿望。2020年,突如其来的新冠疫情让他出小区像去外地一样难,他经常做梦,梦见老家唐徕渠的黄河水,梦见自己从西北飞到北京飞到国外。他多次变奏宁夏花儿《园子里长的是绿韭菜》的旋律、改写歌词,创作了一首《高山上的绿韭菜》。

高山上孤雁有多高

心会掉下来

冲破了牢笼的鸟儿

飞向了昨天

…… ……

“苏阳一直在我心中是特别独特的人,他给我带来的震撼就像《贤良》给我带来的震撼一样。”在为《九曲》宣传的一场直播里,音乐人老狼说。

《大河唱》海报

2

老狼第一次见苏阳是15年前在银川的一个酒吧。苏阳趁着酒意唱高了:

你是世上的奇女子呀

我就是那地上的拉拉缨

我要给你那新鲜的花儿

你让我闻到了刺骨的香味儿

…… ……

整个酒吧的氛围都被苏阳带嗨了。老狼接受《博客天下》采访时回忆起那一天,说苏阳有小流氓的色彩,“内心有点小骚情,躁动。”

老狼遇见苏阳以前,苏阳已经这么晃荡了很久。1985年,16岁的苏阳到西安上学时听到同学弹吉他,感觉“火星子一样的音符”颤在他身上。后来他当过工地小工,在文工团短暂待过,90年代,他尝试组过两个乐队,也在歌舞厅混场子,帮朋友看过车铺子。

世纪初,苏阳为纯粹形式上套路地模仿布鲁斯、重金属进行创作感到烦闷。2003年春节,他到西海固,第一次接触发源于青海甘肃交界的山歌“花儿”,歌手马生林的歌声像是从土里出来的,“特别枯。”

2003到2005年,苏阳频繁前往陕西盐池、西海固等地,见花儿歌手,翻唱、改编、再创作现代的民歌。他几度拜访资深的花儿歌手王德贤,对方唱了一段词,他念念至今:“麻雀飞到了弓背上,我手软没射到靶上。你一句话说到我心肺上,腿软着没踩到凳上。”

采访中,他不止一次地引用这四句歌词,兴致勃勃地分析,“哪个麻雀看人射箭,往那弓背上飞的?它的比喻都是不准确的,但又比逻辑更准确。它准确地指向了你心里的目的:我的心受了干扰。”苏阳说,“先看到图像,再映射到心理,它是这么一个比兴。”十几年后,他到美国开讲座,向西方人介绍这种“黄河流域的语言”:人们唱树枝,唱鸟,唱麦苗青了,唱的是生活和情感。

老狼听了《贤良》,和苏阳算是认识了,他介绍苏阳到北京,签约卢中强的音乐厂牌十三月唱片。一年后, 苏阳出了他的第一张专辑《贤良》。他把马生林的花儿改编成《凤凰》:“我悬来呢吗悬去的个没望想,吊死到白牡丹的树啊上。”

闫泽欢、老狼、苏阳直播后合影。图/受访者提供

乐评人邹小樱在《民族的脊梁》一文中写,《贤良》是当年最有分量的华语唱片,“乐队里的每一个成员都在倍感骄傲地母语歌唱着这片土地,以及土地上的鲜花、爱情、劳动人民。其山药蛋式的情感使得他们可以突破摇滚的界限,与民族音乐交相辉映……或许因为语音障碍你没有意识到《凤凰》是在用极简短又极有力的歌词陈述着一个西北的殉情故事,但那悲壮的情感却早已占据了你的心底。”

将近十年前,马飞和苏阳一块儿在宁夏演出,那时他还是一个青涩的音乐人。正式演出前他在台下看到苏阳调音。“有好多乐队会用鼓棒什么的提示一下,或者人喊一下。他默数,中间可能空了六拍,数够了以后,猛地一下,唢呐什么的一块儿都进来。当时我们都说,太牛逼了,太生动了。”

苏阳其实空的不是整拍。2014年,马飞录制自己的第一张专辑《当初就不应该学吉他》,追求声音的标准,分轨录制,错一个拍子重录。苏阳后来告诉马飞,绝对正确的不一定好听,旋律根植于语言的民歌的节奏就是不整齐的。如果乐手素质足够,同期录最好,拍子是松动的。

过了四年,马飞在录音棚备好瓜子花生,墙上贴个红纸“欢度中秋”,十来个朋友坐在对面,像幼儿园联欢会似的,大家喝到嗨,他和乐队录了第二张专辑,一遍过。“确实生动很多,有随机的东西、那种不可替代性。”他告诉我。

赵龙和苏阳合作以后也发现,苏阳唱歌的节拍有时候不那么齐整,他十几年前不很理解,很久以后才慢慢明白,“他是用一种他的韵,或者他身体里发出的状态。”

3

去年,《九曲》计划启动之后,苏阳首先打电话给野孩子乐队的主唱张佺。张佺说好,抄录了很多“花儿”的歌词找灵感,又根据甘肃花儿“尕马儿”令的旋律做了调整,交出一首地方特色醇厚的《种地不种河滩地》。

在音乐人张浅潜家,苏阳拿吉他信手弹青海直令,张浅潜跟着节奏找到了一段带舞蹈感的旋律:“啦啦啦啦,麦子熟了,谁家的猫爬呀爬呀爬呀,樹叶叶长到了楼顶……”

“好像有一个家,一直是她背在身上的,只要她想,随时就可以放在任何一个世界里。”苏阳形容。他和张浅潜说,就要今天下午这样的,随便唱随便写。

“它不是普通意义上那种标签式的民歌运动,你不要限定民歌的概念,在一个固定的前人经验里去使用它;民歌就是现实,是真实的思考和生活感受。”苏阳向我强调。

九个人的歌里,黄河九曲呈现出不同的面貌。胡格吉乐图的《光明》是蒙语的呢喃,旋律来自小时家庭聚会上听到的敬酒歌;王应天的《大堤》里有河南小调《编花篮》和流行歌的痕迹;刘东明的《拉魂腔》来自儿时的丧葬鬼神记忆;欧珈源《疙瘩山》的灵感来自他多年前在阿坝地区听到的喊号声——苏阳打开录音文件,感觉欧珈源的声音“像在船上”。

苏阳花了一个多月,将九首歌反复来回地听,定顺序,找瑕疵,每个人愈发清晰地站在他面前,“具体的一个人真实存在的声音,这个非常重要。”苏阳说。

“我们只见到波澜壮阔的一条河,它浩荡的历史与功绩不停被述说、被修饰、被讲述,但是我见不到每个人。其实我们都是河里的一滴水、一粒沙,你是你自己,那么这条河才成立。这张合辑我觉得最大的意义就是它让我见到了每一个具体的歌唱的人。”

在众声中,他感觉自己被“一个奇妙的向心力扯着”。“每个人都是自己,但是又让人总觉得他内在里有一个东西拽着。对,这就是黄河。”他笑了。

4

采访苏阳是在北京的盛夏,朝阳大悦城外的茶座,他兴奋地讲到他对于《九曲》的后续构想:九位音乐人将在黄河流经的九省巡演,“卧槽想想都他妈的激动!像贺兰山下,在黄河边,现在全黄了。 ”因为新冠肺炎疫情,“黄河今流”项目新的构思拓展也暂缓了。

“今年(对于整个项目来说)是非常关键的一年。”他叹了口气。

近十年来,苏阳回银川的时间越来越少。“还是因为音乐人的环境,不东奔西跑、不折腾,就没饭吃。有些事也不是跟经济利益直接挂钩,可能甚至需要你去贴钱,但在银川和在北京做,是两种结果。”他每天“忙得要死要活”。

我问他在北京是否还能保有在银川那样“朋友家里喝大酒”的自在生活方式。“这事儿也挺主观的,”他回答。他说自己那些年可能在心理上有意加强和银川的关系,而现在,“工作性质完全已经不是散兵游勇式的,这也是选择,要想选择诗人一样的生活,就随便银川懒懒散散,写歌、喝酒,要求不要太高。”

“所以还是说回项目,说回《九曲》的意义,”他思路清晰地绕回采访的主题,“就放弃一些那样的时间,多干点儿这样的事情。”

制作《九曲》前,苏阳一度异想天开,录音机放边上,就和朋友们喝酒,聊天,唱歌,喝上三场酒,声音剪辑一下,就出了。“后来发现这事完全不靠谱。”他觉得最可能的场景是,每次大家喝倒了,就睡了。

“最后发现工作就是工作,如果喜欢一件艺术,就要为它去工作,要制定时间表,要有工作流程。”

2008年,苏阳离开十三月唱片,过了一阵子“瞎浪荡”的日子,一年后乐队第一次巡演,他看着工作人员制定严格的表格安排他们吃饭、休息、调音的时间,有了严肃的工作心态,“超过三个人的团队就要用这种东西来约束你。”

职业意识始于更早。2005年从西海固回到银川,他在家里呆了二十来天,创作了《贤良》整张专辑。他在银川的小酒馆、小麻将馆演出,上贺兰山音乐节,每次唱《贤良》,后半段的歌词都是现场即兴发挥。进棚录音前,他还很不满意,不停地表示,还要改,太糟了,接受不了。“但是最后发表了也就那样,大家都认可,没有什么。”

也差不多是马飞离开北京同一时期,苏阳的生活重心转向北京。民歌,文化基因,这些词在苏阳脑子里盘桓酝酿了多年。

2018年元宵节,应汉办邀请,苏阳乐队到巴西演出。巨大的露天公园,五六万人围着他们。“人山人海,我都没想到,我靠,完全是超级演唱会的现场。”苏阳兴奋回忆。

那以后,苏阳开始了地理上向外扩展和高密度交流的几年。“主要是交流根源文化这一块的认识。”他解释,“西方比我们领先的是音乐和人之间的关系,音乐对他来说是最真诚的一个自我表达,这件事你如果能做到,你自然会知道怎样演奏。”

”黄河今流“巴西站。图/受访者提供

在哥伦比亚,跟黄河隔着半球的地方,中美洲的人听到《贤良》,跟着“你是世上的奇女子”那句跳,和在西安、银川的观众没有区别。苏阳到美国乡村音乐发源地纳什维尔做音乐工作坊,和音乐家吉姆·劳德莱尔同台演出、对谈。他即兴改编了美国民谣《苏珊娜》,吉姆把他的《少年》(“日头出来照醒了大地,河水把石头灌溉,骑上马儿我追流水,追不上流水里的日头”)重新作曲转译成了一首新的民谣——“噢亲爱的花儿,明天我就会想念你,因为我必须再次远行,但是我会回归,不会永远离去,可是无法企及水中的日影。”

“从中国到美国,虽然我们的语言不同,但实际上这个感情他是理解的……所以在跨时间和跨地域上达成共识,有没有这个可能?”苏阳语气高昂。

2017年,一个在北京搬了三次家的哥们儿给马飞打电话。马飞突然想,自己为什么当年就这么走了?他在朋友里不是混得最差的,有活儿干,有钱挣,聚会还聊大项目。“那时候干电影,大家都说,写的剧本多牛逼,都很向往干大事那个状态,我觉得很虚的……我内心深处价值观是特别懒惰的,会附和聊一聊,言不由衷。”回来以后感觉环境正常了,“聊天吹牛啥的比较自然。”

他写了一首歌叫《李导演》,提炼了所有北漂搞艺术没成功的文青的命运。“他已经把北京的生活/完全习惯/也不是钱/也不是梦/也不是爱/也不是恨。”

但他又开始想北京。“人有时候贱的,你到这个地方觉得平淡无奇,一旦离开了,好像那种美好的东西就会想起来。”去年,他决定不再用方言写歌。发新歌到朋友圈,有人问他,为什么不用方言?“好像对他们来讲是一种背叛。但是我好像也不太害怕去背叛谁。只不过发音变了而已,那个东西在音乐里边的比重有那么大吗? ”

李导演今年因为喝酒过量,一个人在出租屋去世了,好几天后才被发现。

“我觉得没有完美的状态。”马飞对人生的规划是“走到哪算哪”,“有时候期望越高那个东西越达不到,很苦恼。”现在他写歌,找不到灵感就算了。

苏陽在北京生活了十几年,还没有关于北京的作品。我问他北京是否像银川那样给过他创作养分,他没有直接回答:

“我觉得这个还是自我选择。你只是阶段性地侧重一些东西,人不可能同时做好所有的事情。”

6

刚开始与民歌发生紧密关系时,苏阳创作的素材和环境都来自家乡;五年后的第二张专辑《像草一样》(2010),“已经明显带有一个人离开家乡的距离,”苏阳说。《大河唱》里,他到哈佛演讲,一个教授建议,他应该更原汁原味地展现民歌而不是使之与摇滚结合;苏阳回答,民间艺人生活在那个环境里,但他不是。

同样来自西北的马条对苏阳各时期的创作表达了高度赞赏。“苏阳所有的东西都是他自己的东西,只不过那块土地给他的气质是那样的,花儿啊,西北啊,苍凉啊。民间艺人有局限性,永远是在传承某一种风格或形式的音乐,不具备广泛的、站得非常高的审美,无论乐器唱腔还是歌词,表现的基本就是爱情、思念、远方,唱歌和他种地、做饭一样,是一种在他身体里边很随意的很不可分离的东西。苏阳不是。苏阳是把一种摇滚精神融入到所谓的传统文化里面。”

吉他手赵龙认为,从《贤良》到现在,苏阳音乐的内核是始终如一的,“生活会改变一个人的创作方式,但是我觉得苏老师的创作没有什么跳跃性,都是挺直接的状态。”马条觉得苏阳的所有歌里都有一种关怀,“不是他自己,他把高山流水、人的命运,都视为自己肉体或思想的一部分。”

马飞小时候生活在陕北,听到的民歌是工人下工打饭时喊着解闷唱的,他不喜欢电视里“莫名其妙的亢奋,跟打了鸡血似的,‘啊——!”。苏阳的音乐就不是这样,“如果你足够诚实的话,(从)你的音乐是可以听到一个人的性格的。”马飞说。

更年轻一些的采访对象们,和苏阳的歌有点隔膜。1994年出生的葛维彬大学时听《贤良》,感觉不太懂。2006年,在迷笛同窗的前辈音乐人给17岁的赵龙介绍了苏阳,这儿怎么弹、那儿应该什么状态,音乐里的故事,苏阳会具体地告诉他。“说真的,我一开始完全进不去,是一种完成老师录音的状态,我真的不是太懂黄河边上特别朴实的农民。”他皱着眉回忆,当时他喜欢听电子和金属乐。

合作中断过几年,到2017年赵龙又回来,给苏阳录制《河床》。那时候,赵龙突然感觉,自己和苏阳有了不需要用语言谈论音乐的默契,可以“100%入戏”。排练《珍珠卷帘》,苏阳给他一个大的画面感,“你可能需要再黑一点。”他弹一下,苏阳弹一下,他回一下,“就对了。”

我问苏阳,会不会担心到某个时候,新一代的创作者与其母体的联系就会变得微弱、逐渐断裂?

“文化基因是丢不掉的,它指的是你对这些事物的认识和感情,而不是你赖以生存和表达的方式。”苏阳用两只手比了一个圆——“这是陕西乾县的一个饼,在铁炉子烙了一小时,你要拿给外国人吃,非要让他拿手掰开啃吗?你可以给他配个叉子、加点奶油、放烤箱里烤也没问题,因为它有中国面食的传统在里面,重要的是给人提供了什么,而不是你强调你是什么。创造才是价值。‘黄河今流主要的方向可能恰恰是这个。”

这几年回银川,到西海固,苏阳和那些民歌手在一块儿,大家都有自己的生活,放羊的,盖房子的,搞运输的,他就跟他们混。过了十几年前拿个本子记录汲取的年纪,他和他们不聊理论,想唱就唱,不想唱就喝一晚上酒,唠唠村里谁把谁的狗撞死了。“好好生活,其实比什么都强。所谓的艺术创作,丰富你的自我世界,这件事是最重要的。 ”

视觉艺术家绵羊从2016年起与苏阳合作“黄河今流”的现场影像,她才知道苏阳自己一直画画。最早苏阳拿给她的,灵感来自贺兰山岩画,“粗糙、原始,有一个狮子头一样的图腾”;后来苏阳开始画人,有“土地的质感”;现在则是抽象写意的山川。疫情期间绵羊在家看卫星地图,发现地图上的山川和苏阳现在的画很像。“他讲的其实就在我们的血脉里面,你就是这方水土的人。”

苏阳画作