混凝土裂缝控制研究

湖南高速铁路职业技术学院,湖南 衡阳 421001

1 混凝土产生裂缝的主要原因

与内部混凝土相比较的情况下,外层混凝土的温度较低,出现了受冷收缩的状况,这种状况在内部高温混凝土膨胀的影响下,从而致使温度裂缝出现。倘若此收缩被约束力所影响时,那么拉应力将会存在于混凝土内部,如果混凝土的抗拉强度无法与这种拉应力相适应,那么势必会有裂缝出现在混凝土内部。并且,混凝土具有较小的导热系数,其内部的热量无法全部消散,而表面热量有很大概率和附近环境相互作用,致使温度越来越低,导致混凝土内部与外部的温度产生严重偏差,混凝土表里收缩也无法保持不变,容易导致混凝土产生裂缝[1]。

2 工程实例与分析

2.1 现场监测方案

在实施现场监测方案的过程中,应严格按照裂缝控制要求,具体如下:(1)结构设计中应将C20~C40 的中低强度的混凝土列为最佳选择,最大程度上减少高强混凝土的使用;在对分布构造钢筋进行建立的过程中,应确保具有科学性及合理性,不可选择直径和间距过大的钢筋。(2)在选择混凝土材料的阶段里,应将连续级配和低水化热水泥的碎石粗骨料当做首选,含泥量应控制在合理范围之内,最好选择中粗砂[2]。(3)混凝土在应用于施工时需选用分层循环浇筑的方式,并进一步增强对浇筑入模温度的监测,避免内外温度差距过大,具体控制管理办法如下:

首先应完成测温点的布置,某公司顶板与正方形较为相似,所以,在平面位置对温差测点进行布置的整个阶段里,应注重两方面,一是对称轴;二是对角线;无论是该工程的墙板,还是顶板混凝土,这两者的最高温度往往存在于厚度中部位置,所以厚度方向上按厚度中部、混凝土表面(-0.05 米处)两根测温线,感温头需要和钢筋保持一定距离[3];为了防止振动棒对测温线造成不利影响,带来难以弥补的损失,需遵循科学、合理的原则埋设PVC 管在混凝土浇筑前。

其次应完成检测程序,检查测温线及北京市建筑工程研究所研制的JDC-2 型便携式建筑电子测温仪等相关设备;

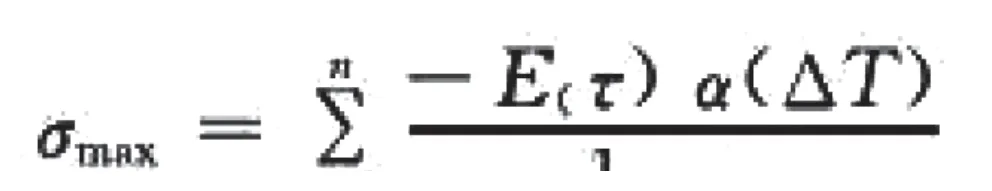

然后应完成大体积混凝土温度应力的理论计算和验证,因为收缩和温差是导致大体积混凝土结构产生裂缝的主要原因,并且由于龄期的差异性,混凝土的温度、徐变、干缩形变、弹性模量均会产生差异性,出现多种变化,所以,混凝土外约束引起的温度(包括收缩)应力(二维时)[4],如下式:

2.2 该工程的研究结果

(1)当模板中出现混凝土浇筑体之后,其温度呈现持续上升的趋势,每小时平均上升约为0.3℃,历时1~3 昼夜左右,其温度达到最高数值。当混凝土内部位置失去稳定性时,会出现多种变化,在这时其水化热也不会按照原本时间出现,最高温度同样会产生波动。

(2)浇筑体混凝土的温度会不断升高,升高至一定程度上开始下降,但如果深度存在差异时,浇筑体混凝土上升的速度也不会保持不变,将出现一定的变化,下降的速度也是如此,并且对于处在上表面层的混凝土而言,其上升和下降的速度比其他位置的混凝土要快,速度较慢的是中心部位的混凝土。此外,外界环境出现变化时,施工中的降温也会产生一定波动,但温度变化的总体趋势不会产生波动。

(3)从混凝土质量的角度分析,其与各点间的温度差值息息相关,混凝土外表面和外部环境的最大温差应控制在20℃以下。通过归纳整理相关数据后表明,某公司这项工程的最大温差与规范要求具有一致性,因此对于顶板混凝土和墙板而言,依据实际对混凝土表明进行监测的情况下,并不会出现温度裂缝。

3 控制混凝土产生裂缝的管理办法

首先,应确保混凝土水化热量不断地降低,充分利用类似矿渣水泥等物质,来调整混凝土的和易性,并且确保混凝土的可泵性可以越来越完善,促使其适用性更强。在应用混凝土之前,需添加适量的膨胀剂UEA,由于补偿收缩混凝土自身具有多种优势,所以可以广泛应用。其次,在实际的工程施工中,如果混凝土的长度较长,那么需每隔一定长度完成永久性变形缝的设置,之后在进行跳仓法施工。还应将混凝土浇筑时的施工工艺这项重要任务提到日程上,对其进行不断地优化,使其更具科学性及合理性。在浇筑混凝土的过程中,应选用薄层浇筑,确保混凝土的抗拉强度能够得到有效提高,在完成浇筑之后,应立即将上层积水清理干净,再次进行抹面,防止发生早期裂缝的不良状况。最后,融入防裂钢筋网片在混凝土保护层中,将约束应力扼杀在摇篮里,确保抵抗混凝土的温度保持在合理范围之内。

4 结语

综上所述,本文以某公司这项工程为出发点,研究该工程的现场监测方案并得出结果,为了确保日后工程施工中混凝土出现裂缝,应做到以下几点:其一,应对混凝进行不断改善,确保其可以广泛应用;其二,应在浇筑后立即清理上层积水,从源头上制止早期裂缝;其三,选择良好的薄层浇筑,提高混凝土的抗拉强度,确保工程施工能够顺利完成。