浙江大学图书馆藏《嘉兴藏》初探

冯国栋 张敬霞

(浙江大学 古籍研究所, 浙江 杭州 310028)

浙江大学图书馆古籍部收藏有一部《嘉兴藏》,此藏大部分出自寺庙,后为著名藏书家刘承幹所得,后刘氏又让于长沙张叔平,成为刘氏“壬午让书”的一部分。此藏虽有残缺,然其中所收数种文献为《经值划一》(即《嘉兴藏目录》)及国内现存其他《嘉兴藏》所无,具有较高的研究价值。

一、 浙江大学图书馆藏《嘉兴藏》概述

浙大图书馆所藏《嘉兴藏》共计679种,1 300余卷,分贮于四个木柜之中,保存情况一般,皆无函套。据《经值划一》,《嘉兴藏》分经、律、论、撰述四大类。经下分大乘经与小乘经,大乘经下分般若、宝积、大集、华严、涅槃五大部及五大部外之单译经、重译经。律下分大乘律、小乘律两部。论下分大乘论、小乘论两部。撰述下分西土撰集与此土著述。浙大图书馆藏《嘉兴藏》虽为残帙,然收录经典亦复不少。其中大乘经般若部13种,宝积部10种,大集部25种,华严部26种,涅槃部1种,五大部外单译经64种、重译经76种;小乘经阿含部170种。大乘律无,小乘律15种。大乘论17种,小乘论31种。西土撰集12种,此土著述56种。续藏91种,又续藏72种。共计679种。

兹将民国九年(1920)版《经值划一》著录情况与浙大图书馆藏《嘉兴藏》情况对比列表如下(表1)。

表1 《经值划一》收经与浙大图书馆藏《嘉兴藏》情况对比

《经值划一》著录经籍总数为2 090种,浙大图书馆所藏《嘉兴藏》收录679种,约为全藏的三分之一。其中华严部最为齐备,26种经典皆在其中;大集部保存也相对完好,仅一种佚失;涅槃部与西土撰集保存情况较差;大乘律保存情况最差,竟无一部保存。

除以上所列之外,浙大图书馆藏《嘉兴藏》还有多种经典为《经值划一》未曾著录。如《船子曲、古音王传、运瓮词合刻》《大沩四记》《黄檗木庵禅师语录》《晦夫林皋禅师夹山竹林寺语录》《纪安经禅师语录》《全明介庵和尚源流颂》《五叶弘传》等。

二、 浙江大学图书馆藏《嘉兴藏》存藏源流

对于浙江大学图书馆藏《嘉兴藏》的来历及收藏源流,我们可以从藏书印及文献的记载来推断。此部《嘉兴藏》大部分经籍每册首页皆有相同之藏书印,自下而上依次为:“黄梅寺记”朱文方印、“吴兴刘氏嘉业堂藏书记”朱文长方印及“张百熙印”朱文方印。从此数方藏印,略可知此藏之收藏源流为:黄梅寺→刘承幹→张百熙→浙江大学图书馆。

图1 钱塘县境图

此藏大部分经籍前皆有“黄梅寺记”朱文方印,说明此藏为“黄梅寺”旧藏,后始归刘承幹。然此“黄梅寺”究竟为何方之寺院?也许我们首先可能想到者即为湖北黄梅县及此县之四祖寺、五祖寺。然笔者认为,初藏此藏之黄梅寺并非湖北黄梅县之寺院。考《(万历)杭州府志》“山川”记载有“黄梅山”:“黄梅山,在县治西南五十里,高八百丈,周回十里,山麓绵邈而东,周回二十里,溪水环集,皆植松竹,竹多于松,里人取竹作纸,以充徭役。兽有虎兔麂獐,鸟有莺雀鸠雉。”[1]卷二○,374又《(民国)杭州府志》载:“黄梅山,在钱塘县西南五十里,高八百丈,周十里。山多植竹。”[2]卷二一,563《(民国)杭州府志》卷一“图说”载有钱塘县境图(图1),由图可知黄梅山位于杭州市西南。

《嘉兴藏》刻印发行主要集中于杭、嘉、湖地区,当时此三地寺院收藏之《嘉兴藏》当不在少数。笔者推测,刘承幹所藏《嘉兴藏》初藏地“黄梅寺”与杭州当地之黄梅山有甚大关系。或许此山有寺曰“黄梅寺”,故刘承幹所购之《嘉兴藏》当未必求之于千里之外的湖北黄梅县。

此藏由黄梅寺散出之后为刘承幹所得,有藏书印及《嘉业藏书楼书目》记载为证(1)刘承幹购入此藏详情不得而知,据刘承幹《求恕斋日记》卷八载:“(1926年12月24日)夜李惠生来,以支那本藏经二千二百余册求售,索价二千六百元,云是钱塘许信臣中丞乃钊故物,目录一册即为中丞亲笔所书者,余以心绪恶劣,经济困难,无意于此,回绝之。”据其名及册数推断,所谓“支那本藏经”应即《嘉兴藏》,但刘氏此次并未购入,可知刘氏所藏《嘉兴藏》或购于1926年后。参见刘承幹《求恕斋日记》第8册,(北京)国家图书馆出版社2016年版,第440页。。《嘉业藏书楼书目》载:“大藏经,嘉兴本二千三百八十五册(尚未整理)。”[3]卷八,146刘承幹(1882—1963),浙江吴兴(今湖州)人,原籍浙江上虞。字贞一,号翰怡(一作翰贻),别署求恕居士。有室名多个,最著者为“嘉业堂”,因其家曾出巨资为光绪皇帝陵园植树,得御赐“钦若嘉业”匾额,故以此名其藏书楼。又有“四史斋”,以藏宋本《史记》《汉书》《后汉书》《唐史》得名。另外尚有希古楼(堂)、诗萃斋、求恕斋、留余草堂、小莲庄、七十一鸳鸯楼、杭希居、杭昔居、掩翠轩、藜光阁等堂号。

刘承幹祖父刘镛为两浙巨商,其生父刘锦藻曾编纂《清续文献通考》,并因进呈此书而得内阁侍读学士之衔。清末刘承幹捐银二万多两重修崇陵,被提拔为内务府卿。1910年,刘承幹赴南京出席南洋劝业会,暇赴书肆,遍览群书,由此开始藏书,以其资力雄赡,先后将卢氏“抱经堂”、独山莫氏“影山草堂”、仁和朱氏“结一庐”、丰顺丁氏“持静斋”、太仓缪氏“东仓书库”等家藏书以廉价购藏,十几年间藏书达50多万册。所藏既富,刘氏遂选取孤本及罕见之本刊刻成丛书,如“嘉业堂丛书”“求恕斋丛书”“吴兴丛书”“留余草堂丛书”等(2)参看刘承幹《嘉业老人八十自叙》,见缪荃孙、吴昌绶、董康《嘉业堂藏书志》,吴格整理点校,(上海)复旦大学出版社1997年版,第1407-1411页。。1924年,刘承幹于南浔建成嘉业藏书楼,占地30余亩,内有书库52间。嘉业堂藏书编成的书目今存有《嘉业堂书目》《嘉业堂藏书楼抄本书目》《求恕斋书目》及《留余草堂书目》等,刘氏后聘缪荃孙、吴昌绶、董康赓续编纂《嘉业堂藏书志》,有整理本行世(3)详见缪荃孙、吴昌绶、董康《嘉业堂藏书志》,同上。。

浙大图书馆藏《嘉兴藏》本尚有张百熙之藏书印(4)此藏由刘承幹转让于张叔平,然则何以加盖张叔平之父张百熙之印章,内情不详,容后再考。,此藏由刘承幹家中散出之后为张百熙次子张叔平所得。张叔平(1898—1970),名振鋆,一名羽,又名允明,叔平为其字,晚号蜷厂,又号观化道人。原籍湖南长沙,生于广东南海。不乐仕进,好文学,通佛老,曾任上海国际出版社社长及东方学术研究所主任,出版中英文对照图书多种。今人辑有《蜷厂遗稿》行世。张叔平也喜藏书,家有图书计40余万册,藏于上海圣泽园(5)详见张叔平《蜷厂遗稿》,曾霁虹编,(台北)新文化彩色印书馆有限公司1974年版,第1-2页。。

刘承幹所藏《嘉兴藏》何以移手张叔平?这涉及刘承幹“壬午让书”事件。太平洋战争爆发之后,迫于时局与生计,刘承幹开始出卖所藏图书。1941年首先将部分宋元本及明本卖于郑振铎等人的文献保存同志会,后此批图书皆归台湾“国家图书馆”。1942年秋经郑振铎介绍,刘承幹拟将嘉业堂所藏剩余宋元本及两千多种明本让于张叔平。二人相谈不和,后演变为多方介入的“壬午让书”事件。据刘承幹《壬午让书纪事》,1942年10月24日,张叔平开始点收嘉业堂藏书,其后11月4日“点收明刻《大藏经》一百○(零)八包,明刻子部类书类起至尾二十九提,明刻集部全部一百○(零)九提(每提二包)”[4]244。此处所言之“明刻《大藏经》”即现浙大图书馆藏《嘉兴藏》。据此可知,这部《嘉兴藏》于1942年11月由刘承幹让于张叔平。

那么,这部藏经如何从张叔平处移至浙江大学图书馆?1947年,国内战争扩大,张叔平准备离开大陆,将其所藏嘉业堂得来的五百余种明刻本转让于浙江大学图书馆。时任浙江大学文学院院长的张其昀曾在《国立浙江大学新收刘氏嘉业堂旧藏书目录》前言中详述此事:

吴兴刘氏嘉业堂藏书之丰,驰誉海内外,遭时变故,颇多散出。其精善者,乃为长沙张氏圣泽园所有。今年春,本大学经蒋慰堂、徐森玉、郑西谛三先生之洽介,从张氏获得明刻本五百余种,并圣泽园自藏书籍,为数二万四千余册。本大学藏书原未赅备,屡经播迁,益多散失,今得此巨帙,良可欣慰。保存故籍,将以此为始基。复念两浙藏家,明清以来,蔚然称盛,乃晚近丁(丙)陆(心源)之书,一归南京盋山精舍,一归东瀛静嘉堂文库。而嘉业堂存书之一部,犹能归诸本大学珍藏,宜为吾浙人士所乐闻。……书经整理后,即由本大学图书馆纂成斯目,至其中《嘉兴藏》详目,拟另编印,此不备列云。[5]113

此目子部释家类著录:“《嘉兴藏》正藏、续藏、又续藏一千三百六十卷,明万历刻、清初修本,目录另详。”[5]120

可知,1947年,浙江大学图书馆收购张叔平圣泽园图书,其中明刻本多为刘承幹嘉业堂故物,就包括《嘉兴藏》。

三、 浙江大学图书馆藏《嘉兴藏》的价值

浙江大学图书馆藏《嘉兴藏》有多种文献不见于《经值划一》,故宫博物院、台湾“国家图书馆”、东京大学综合图书馆、称名寺所藏《嘉兴藏》及台湾新文丰影印版《明版嘉兴大藏经》亦未收录(6)故宫博物院、台湾“国家图书馆”所藏《嘉兴藏》目录见中嶋隆蔵《明萬暦嘉興蔵の出版とその影響》,平成13、14、15、16年度科学研究费补助金研究成果报告,2005年,第40-358页。东京大学综合图书馆所藏《嘉兴藏》目录见横手裕等《東京大学総合図書館所蔵嘉興大蔵経目録と研究·目録篇》,东京大学大学院人文社会系研究科,2010年。称名寺所藏《嘉兴藏》目录见近江八幡市教育委员会文化振兴课编《称名寺万暦版一切経調査報告書》,近江八幡市教育委员会,2002年。民族出版社2008年影印《嘉兴藏》虽已收入本文所论五种文献,但并未细述其底本来源及内容。从藏书印和纸张残损情形来看,其所据底本应为浙江大学图书馆所藏,故特予表出。,兹略举数种,以窥其价值之一斑。

(一) 《黄檗木庵禅师语录》十卷(图2),性瑫述,门人道明等编,存卷六至卷十,明刻本

此书为木庵性瑫之语录。性瑫(1611—1684),字木庵,晋江(今福建泉州)吴氏。19岁礼开元寺印明和尚出家,25岁时从永觉元贤圆具,历参密云圆悟、费隐通容。顺治五年(1648),得法于黄檗隐元。顺治十二年(1655)东渡日本,住长崎分紫山。宽文元年(1661)寓新黄檗,后继住黄檗为第二世。宽文十年(1670),端山居士创瑞圣院于江户,请为开山祖。生平见《续日本高僧传》卷五、《黄檗东流诸祖传》《黄檗木庵和尚年谱》。

此书半页九行,行二十字,与《嘉兴藏》半页十行之版式稍有不同。然版心有“续藏”字样,知其为《嘉兴藏》之本。此书内容与编者分别为:卷六小参,道明编;卷七答问,卷八拈古,道海编;卷九颂古,道宗编;卷十源流颂,道智编。

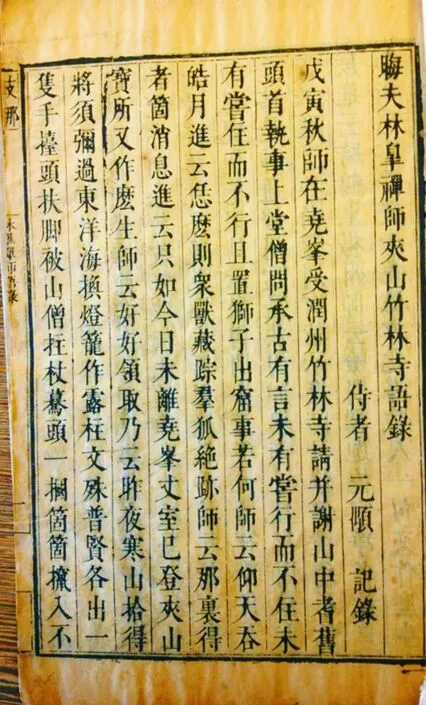

(二) 《晦夫林皋禅师夹山竹林寺语录》二卷(图3),本豫述,元颙记录,清刻本

此书为林皋本豫住夹山竹林寺之语录。本豫(1588—1646),字林皋,晚号晦夫,昆山陈氏子。19岁于姑苏尧峰寺出家,后参无异元来、密云圆悟,终依磬山天隐圆修得法。其师承为:龙池正传→磬山圆修→夹山本豫。后历主金陵石湫寺、武陵宝岩寺、姑苏尧峰寺。崇祯十一年(1638),迁夹山竹林寺。木陈道忞《布水台集》卷一三有《竹林林皋豫禅师塔铭》,对其生平记载甚详。

此本保存情况较差,无封面。半页十行,行二十字,版心有“支那撰述”字样,为《嘉兴藏》本。首为陈观阳序,上卷为本豫住竹林寺语录,下卷为《五家纲宗颂》及本豫与士人之书问。

(三) 《纪安经禅师语录》二卷(图4),大经述,门人源济等编,存卷下,康熙十二年(1673)刻本

此书为清僧大经之语录。大经,字纪安,湖州高氏子。参无碍行彻得法,行彻为林野通奇法嗣,通奇为密云圆悟法嗣,故其师承为:密云圆悟→林野通奇→无碍行彻→纪安大经。纪安大经后住天台万年寺,终于临海金乘寺,塔于万年寺西。《纪安经禅师语录》记:“师于癸丑岁十月二十四日子时沐浴毕,集众说偈而逝。”由“癸丑”知其卒于康熙十二年。又据《正源略集》,其法嗣有金粟山禹门宗禅师、万年豁然缘禅师、金粟慧海源济禅师、金粟悟心达禅师、万年止先定禅师、法轮观月光禅师、金粟道三本禅师等。

此本半页十行,行二十字,版心有“支那撰述”字样。封面有“续大藏经”朱文长方印,“无锡丁福保印”。卷首有“丁福保校读印”“吴兴刘氏嘉业堂藏书记”及“张百熙印”。知其原为丁福保所有,后归刘承幹,终归张叔平。

图2 《黄檗木庵禅师语录》

图3 《晦夫林皋禅师夹山竹林寺语录》

图4 《纪安经禅师语录》

(四) 《五叶弘传》二十二卷(图5),智安辑,康熙二十五年(1686)刻本

此书半页十行,行二十字,版心有“支那撰述”及“五叶弘传卷”字样,从版式来看,应属《嘉兴藏》无疑。每册前有“吴兴刘氏嘉业堂藏书记”及“张百熙印”,然无“黄梅寺记”朱文印,知此本与整部藏经或并非同一来源。

此书编者智安,生平不详。据康熙二十五年德一序所言“兜率磐石安禅师与其同门巢鸣考公为义山嫡嗣”,知智安为义山法嗣,与巢鸣为同门。为霖道沛《为霖禅师云山法会录》有《复弁山且拙和尚书》,其文曰:“前岁有禅者自宝山来,示以《金刚般若》尊注,展读之下,但见辩锋凛烈,慧海汪深,不落常涂,别出手眼。始知义山古佛出现,放大光明久矣。瞻仰之私,匪一旦夕,限于山川,每以不获亲炙为歉。辛亥秋杪,游建溪白云,忽令嗣巢鸣、磐石二公见顾。拜领惠书并尊录,宛如面睹慈容,亲聆謦咳,欢忭踊跃,无以云喻。”[6]卷一,997结合德一序言可知,义山即弁山且拙。考黎元宽《义山第一代大禅师弁山分身且拙和尚塔铭》,义山法名净讷,字云淙,别号且拙,为弁山第一祖瑞白雪禅师法嗣,得法于弁山,故称弁山且拙。因其后开法义山,又称义山且拙(7)详参黎元宽《进贤堂稿》卷二三,见《四库禁毁书丛刊》编纂委员会编《四库禁毁书丛刊》集部第146册,(北京)北京出版社1997年版,第556-558页。。瑞白雪为湛然圆澄法嗣。

德一序又言:“兜率磐石安禅师与其同门巢鸣考公为义山嫡嗣,缵承师志,取《景德传灯》为蓝本而搜遐阐幽,增增损损,清理本宗,既为《青原嫡唱》《洞宗汇选》二书行世矣。”可知除《五叶弘传》外,智安与巢鸣尚撰有《青原嫡唱》《洞宗汇选》二书。《庐山天然禅师语录》卷一二有《青原嫡唱序》言:“巢鸣上座,且法兄真子,有血性。以沉挚痛快之资,为吾宗担荷。念洞上机缘散失,与其同门安公远奉师命,为采捃之役。复以余力遍搜颂古于残山剩水,别成是集。”[7]197与此可互证。

此书搜集自世尊拈花至清代禅宗五家重要人物的开悟机缘一则,后具列后人对此开悟机缘之颂古,实为一颂古通集。如卷一为“世尊拈花”,先述世尊拈花、迦叶微笑因缘,下列密云圆悟等人之颂古。卷九“临济”,则先录临济三度问佛、三度被打因缘,下列密云圆悟、山茨通际等人之颂古。书中收录的临济宗曹溪下三十七、三十八世及曹洞宗曹溪下三十三、三十四世诸人之因缘及颂古,为他书所失载,具有重要价值。

(五) 《清凉顶目彻禅师语录》五卷(图6),弘彻述,门人洪范录,弟子吴钺、许毅、上增、吴溥立校梓,明刻本

此书半页九行,行十九字,版心书“支那撰述”。卷首有鱼山居士熊开元“海虞清凉禅师语录序”,首页亦有“吴兴刘氏嘉业堂藏书记”“张百熙印”,无“黄梅寺记”朱文印。

弘彻(1588—1648),俗姓柏,字幻空,号顶目,金陵(今江苏南京)人,为临济传人。弘彻18岁时因瘟疫肆虐开始吃素,23岁从慧云律师受三皈八戒,24岁至三峰山,以朗泉为师,不久从汉月法藏受具足戒。弘彻随侍法藏15年,崇祯二年(1629)继汉月法席,住持三峰清凉寺,后历主苏州瑞光寺、镇江金山寺,晚年休老姑苏穹窿拈华寺。顺治五年(1648)九月八日告寂,有偈曰:“吾年六十一,两手分付毕。独坐无尊卑,白云闲不彻。”于拈华寺正宗堂后置全身塔,居士张有誉为其撰塔铭。嗣法弟子有中舆范、佛音昙、虚一淼、眉山霈、尉堂照、一足恩、笠云筠、翠堂森等。《五灯全书》卷六九有传,《清凉顶目彻禅师语录》卷二“普说”亦有其生平自述。

《清凉顶目彻禅师语录》是顶目弘彻与僧俗讲法、往来酬唱的记录,对研究其生平与交游、禅学思想及文学成就具有较高价值。

图5 《五叶弘传》

图6 《清凉顶目彻禅师语录》