境外居留权、可置信承诺与企业社会责任

李四海, 刘建秋, 曹瑞青, 贺 珺

(1.中南财经政法大学 会计学院,湖北 武汉 430073;2.湖南工商大学 会计学院,湖南 长沙 410205)

一、引 言

在当今经济全球化时代,随着中国经济增长、财富增加,中国移民数量呈现逐步增长态势。胡润研究院在《2018至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》中公布:12.2%的受访高净值人群(家庭总资产超过1000万)正在申请或已移民,达到近三年来的最高值。而据《2018胡润财富报告》统计,企业家占高净值人群的60%,在全球化背景下,拥有境外居留权的民营企业实际控制人也呈现增长趋势。境外居留权是指个人不享有某国公民权但被允许居留于该国的权利。拥有境外居留权的企业实际控制人若出现经济等问题,可以“跑路”国外,会给监管核查带来难度。Chen等(2013)指出中国富人特别是民营企业实际控制人获得境外居留权的主要目的之一是在违规后离境以躲避法律制裁,且发现境外居留权企业从事舞弊行为的概率更高。梁娟(2015)将境外居留权视作一种审计风险,并认为该风险会显著增加审计费用。梳理现有文献发现,对于企业境外居留权的研究主要聚焦于负面影响,如违规、财务舞弊、外部审计等。这也在一定程度上反映了社会公众对境外居留权企业的信任危机。上交所首席经济学家更是建议投资者,若有疑虑用脚投票。

拥有境外居留权的企业家可随时离境这一特点确实容易引起利益相关者的“不信任”。如南风股票的前实际控制人杨子善拥有加拿大永久居留权,2018年5月4日,杨子善突然失联,南风股票股价出现断崖式下跌,而杨子善失踪很可能与其以公司名义担保欠下巨额外债有关,市场认为其在涉债7亿元后跑路国外①https://www.xianjichina.com/special/detail_340308.html.。利益相关者有理由怀疑,具有境外居留权“身份”的企业家在违规后可能潜逃离境,采取不当行为的可能性更高。那么,境外居留权企业是否会对由企业家“身份”造成的利益相关者“不信任”而追加可置信承诺?当识别到利益相关者潜在的不信任及其负面影响时,企业是否会主动采取措施以向外界传递企业良好的信号,降低利益相关者的不信任?

博弈论中,动态博弈的一个中心问题即“可置信”问题。Williamson(1983)将可置信分为“可置信承诺”和“可置信威胁”。可置信承诺用于支持结盟和促进交换,而可置信威胁则出现在冲突和对抗的情况下。North(1990)认为制度可以提供可置信承诺,并有利于契约的执行。吴德胜和李维安(2009)指出在网络拍卖中,分散的卖家通过建立商盟,而商盟形成的集体商誉可形成对买方的可置信承诺,从而弥补卖家个人声誉的不足。相似地,境外居留权的民营企业家引起的利益相关者的“不信任”问题也需要企业提供一些措施来缓解。例如,金智和阳雪(2015)发现境外居留权企业更可能聘请诸如“四大”的高质量审计事务所,且该结果在上市前就具有境外居留权的企业中更显著。此外,已有研究发现,企业社会责任也是缓解利益相关者“不信任”的重要途径之一,策略性地承担社会责任有助于企业协调与利益相关者的关系,获得他们的认可与信任。大量文献发现,企业社会责任会披露除财务报告外的其他增量信息(Dhaliwal等,2011;Goss和Roberts,2011;Cheng等,2014),而社会责任报告披露的这部分增量信息往往是对企业有利的(Piotroski等,2015),披露的社会责任有助于向外界展现企业的良好形象,传递积极信号。在现实生活中也有很多相似的发现。例如前武汉钢铁集团作为大型钢铁冶炼企业,对气体、水等环境均造成重大污染,而其在《社会责任报告》中披露,武钢正在积极开展厂区绿化,参与评选全国绿化先进集体,以此缓解其“重污染”行业属性造成的外部市场“不信任”。基于以上分析本文研究了境外居留权企业是否会通过策略性承担社会责任这一途径来缓解利益相关者的“不信任”问题,从而向外部追加可置信承诺。

二、理论分析与假设提出

2003年1月,中国证监会第一次强制要求上市公司在年报中披露实际控制人是否具有境外居留权。以此为界,中国逐渐展开对境外居留权获取动机及其经济后果的研究。民营企业家取得境外居留权主要有以下动机:(1)追求更宜人的气候和更高质量的生活水平(Furnham,1990);(2)规避歧视、政治动荡等国内不稳定的政治环境(Furnham,1990);(3)为其不当行为提供相对便利的条件。而已有文献主要围绕最后一种动机展开,如Chen等(2013)指出中国富人特别是民营企业实际控制人获得境外居留权的主要目的之一是在违规后离境以躲避法律制裁。

相比于未取得境外居留权的企业而言,拥有境外居留权的民营企业家可随时离境。特别是当企业面临违规带来的法律处罚时,拥有境外居留权的实际控制人可通过离境规避制裁,在一定程度上,境外居留权为实际控制人的不合法行为提供了“退路”,降低了违规惩罚成本。显然,境外居留权身份为实际控制人规避处罚提供了便利,然而,这种便利会引起利益相关者的“不信任”。有媒体报道,具有境外居留权的实际控制人在会计舞弊、规避税收、经营恶化后可能出逃离境;也有媒体指出,当上市公司实际控制人具有境外居留权时,投资者会担心企业在掏空资金后“跑路”。同时,已有研究发现,具有境外居留权的实际控制人更可能实施舞弊等违规行为(Chen等,2013),更易引起外部市场和监管者的“不信任”(金智和阳雪,2015)。

“不信任”会影响利益相关者的行为决策(Deutsch,1958),进而导致一系列问题。若股东和债权人“不信任”企业,那么他们对企业的投资及贷款有限,企业会面临较强的融资约束;若上游供应商和下游客户“不信任”企业,则直接影响企业的采购成本和销售收入,影响企业的当期利润和未来发展;若企业不被政府“信任”,则会面临较强的监管压力;而内部员工“不信任”企业,他们对组织的认同感以及为企业价值创造的效率受到影响。因此,当识别到利益相关者潜在的不信任及其负面影响时,企业会主动寻求一种缓解“不信任”的方式,以向外界传递企业良好的信号,而文献研究发现,企业社会责任就是缓解利益相关者“不信任”的重要途径。Fama和Laffer(1971)最早提出,社会责任这一非财务信息的披露有助于降低信息不对称,从而降低交易成本,后续Verrecchia(2001)的研究也发现了这一结论。刘玉焕和井润田(2014)基于工具性利益相关者理论,企业的CSR行为可以增进企业与各个利益相关者的关系,从而提高企业在顾客、员工、政府、供应商以及公众之间的声誉和合法性,提高双方的信任,减少交易成本和商业风险,达到提高财务绩效的目的。传统CSR战略本质上是企业应对社会问题的一种外在、被动的适应战略(王水嫩等,2011)。社会责任信息披露的可选择性,存在“报喜不报忧”的现象(Piotroski等,2015),可以用来掩饰不当行为(田利辉和王可第,2017)。企业承担社会责任展现了良好“公民”形象(Campbell等,1999)。企业承担的社会责任越多,利益相关者对其了解和认可程度越高,企业面临的融资约束越小(刘柏和刘畅,2019)。企业社会责任披露越详细,受到媒体正面报道时,个体投资者对企业管理层的信任程度越高,其增加投资的可能性越高(郑培培等,2017)。同时,不少文献发现,在发生负面冲击后,承担社会责任,可转移公众对企业不当行为的注意力,重塑企业声誉和形象(Campbell,2007;李晓玲等,2017; Koehn和Ueng,2010)。企业承担社会责任有助于获得或增强投资者等利益相关者的“信任”,基于以上分析本文提出假设1。

H1:相比于没有境外居留权企业,拥有境外居留权的企业会有更积极的社会责任表现。

Karpoff等(1993)认为违规行为代表了企业对法律法规的漠视和投机主义倾向,严重损害了企业的声誉。基于信号传递理论分析,社会责任报告的编制和披露容易被外界发现和鉴别,可以作为企业向外界传递企业价值观的重要载体,帮助企业将自己与其他企业区别开来,塑造对社会负责的企业良好形象(Ramchander 等,2012)。企业通过履行社会责任,可以将公众的注意力从负面事件中转移到其社会责任的表现上来,从而在危急时刻抵御负面信息对其信誉的损害,产生类保险效应(Peloza,2006)。车笑竹和苏勇(2018)研究也指出企业在出现违规行为后,倾向于自愿发布社会责任报告来转移公众注意力、掩盖其违规行为,揭示了社会责任信息披露行为背后可能隐藏的工具性动机。因此,可以预期境外居留权企业在违规情境会承担更多的社会责任,向外界传递积极信号,增强外部利益相关者的“信任”。胡延平和陈超(2004)的研究结果表明市场对上市公司受罚的反应程度与处罚力度是正相关关系,处罚力度越大,市场反应越强烈。处罚力度越大,上市公司的违规成本也相应更高,如巨额赔款、股价下跌带来的市值蒸发,跟踪的分析师数量大跌等。在严重违规情境下,拥有境外居留权的实际控制人更可能通过离境以规避制裁,此时利益相关者对企业的 “不信任”程度更强,而且由于严重的违规,信息披露与舆论作用,企业的负面现象已经彰显并引致了公众的强烈感知,基于信息不对称下的信号传递效应弱化,此时严重违规企业承担更多的社会责任可能被解读为对以往违规行为的掩饰和赎罪,是对公众关注和社会期望的迎合,容易让公众怀疑企业背后的真正动机,并引发所谓的“逆火效应”(backfire effect)。因此我们基于分析,在严重违规情景下,企业社会责任良好的信号传递效应减弱,境外居留权企业的社会责任表现相应地减少。本文提出假设2。

H2:境外居留权企业在违规情境会承担更多的社会责任,向外界传递积极信号,但在严重违规情境下,企业社会责任信号传递效应的减弱,境外居留权企业社会责任行为减少,境外居留权企业社会责任行为具有策略性。

三、研究设计

(一)样本选择

本文的初始样本为2010—2017年的中国A股市场的民营企业。中国证监会要求,实际控制人为自然人的企业,应披露实际控制人的国籍、是否拥有境外居留权等信息,而国有企业的实际控制人并非自然人,因此我们的研究对象是上市民营企业。借鉴张胜等(2016)的做法,我们根据实际控制人的背景信息判断其是否具有境外居留权,该数据取自CSMAR数据库。参照唐鹏程和杨树旺(2016)的处理,社会责任数据取自和讯数据库。考虑到和讯数据库的社会责任数据最早为2010年,因此我们选取2010年为研究的起始年份。其他财务变量和治理变量均来源于CSMAR数据库。进一步地,我们对上述初始样本进行如下筛选:(1)剔除金融行业的样本数据;(2)剔除ST、PT企业;(3)剔除数据缺失样本。最终,我们得到8083个观测值。此外,我们对所有连续变量进行上下1%的Winsorize处理。

(二)模型构建与变量定义

为检验全文提出的研究假设,我们构建基本模型进行回归分析:

其中,被解释变量CSR为和讯的社会责任评分,衡量企业承担社会责任的情况。模型中的解释变量RESID衡量民营企业的实际控制人是否拥有境外居留权,若该企业的实际控制人具有境外居留权,则RESID取1,否则取0。尽管香港、澳门特别行政区的立法制度较为独立,但考虑到大陆对香港、澳门法律具有最终解释权和全面管制权,我们将拥有香港、澳门居留权的实际控制人归为国内自然人。此外,我们在稳健性检验中将拥有香港、澳门居留权的民营企业家归为拥有境外居留权的实际控制人,以检验结果的稳健性。

借鉴已有文献,我们将控制变量分为三类:财务变量,公司治理变量,行业、年度哑变量。具体来说,财务变量包括:(1)企业规模(SIZE),采用总资产的自然对数衡量,控制规模对企业承担社会责任的影响;(2)成长性(GROWTH),采用净利润增长率度量,分母均为上期净利润的绝对值;(3)经营绩效(ROE),控制绩效对社会责任的影响;(4)财务杠杆(LEV),反映企业资本结构及负债风险;(5)流动比率(CRR),用年末流动资产除以年末流动负债衡量;(6)有形资本(PPE),采用有形资产净值与总资产之比度量。公司治理变量包括:(1)两职合一(DUAL),若CEO和董事长是同一人,则DUAL取1,否则取0;(2)董事会规模(BOARD),用当年董事会人数度量;(3)独董人数(DIR),表示当年企业的独立董事人数;(4)独董占比(IDR),使用独董人数除以董事会规模计算;(5)第一大股东持股比例(H);(6)Z指数,衡量第一大股东与第二大股东持股比例之比。行业、年度哑变量用以控制行业和年份的固定效应。

(三)描述性统计与相关性分析

表1报告了各变量的描述性统计结果。其中,被解释变量企业社会责任(CSR)的均值和中位数分别为23.53和21.14,标准差为14.97,说明我国民营企业承担的社会责任整体水平不高,且样本的差异较大,与刘柏和卢家锐(2018)的描述性统计结果相近。解释变量境外居留权(RESID)的均值为0.15,标准差为0.36,且均值与0.5相差较大,说明样本中的境外居留权企业数量远小于不具有境外居留权的企业,与刘行等(2016)的结果一致。此外,从财务变量来看,样本中民营企业的资产负债率(LEV)为0.39,与中位数0.38相差不大,最大值为0.98,反映我国民营上市公司的财务风险相对较大;企业成长性指标(GROWTH)均值为0.22,标准差为1.11,与张胜等(2016)的描述性统计结果类似;此外,企业规模(SIZE)、净资产收益率(ROE)、流动比率(CRR)、有形资本(PPE)等变量的均值、中位数、标准差特征均与以往文献的描述性统计结果一致。从治理变量来看,企业的独立董事占比(IDR)的均值为38%,符合证监会“上市公司独立董事占比应超过三分之一”的规定;第一大股东持股比例(H)的均值为33%,中位数为31%,标准差为0.14,超过最大股东持股20%的阈值,说明样本企业的股权相对集中;Z指数均值为7.21,说明第一大股东持股比例远超过第二大股东;此外,两职合一(DUAL)、独董人数(DIR)和董事会规模(BOARDSIZE)的均值分别为0.38、3.07、8.27,与以往文献基本一致。

表1 描述性统计

四、实证检验结果

(一)境外居留权与企业社会责任

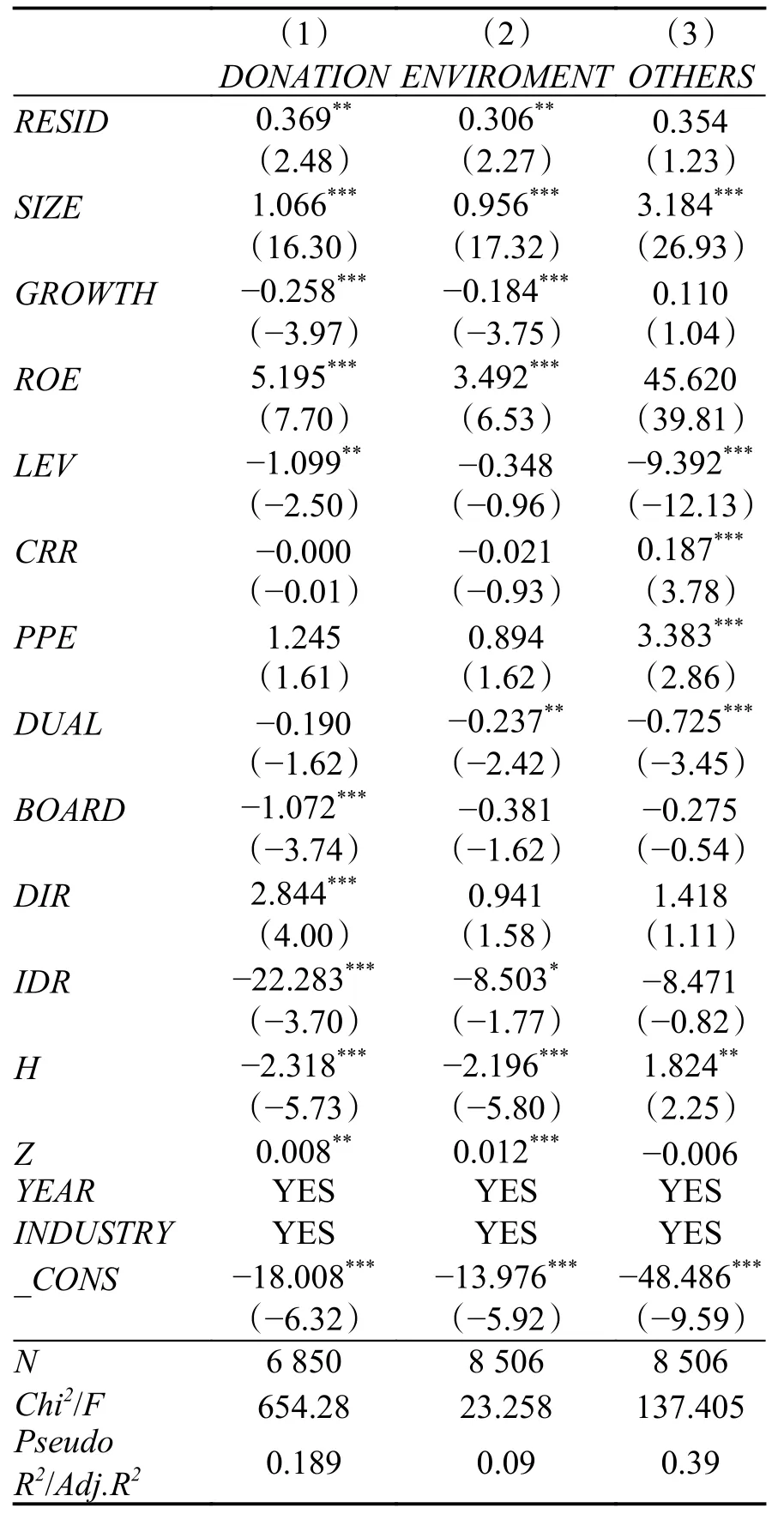

表2报告了境外居留权对企业社会责任影响的回归结果。首先,在控制公司财务变量的基础上,我们将境外居留权与社会责任进行回归。结果如表2第(1)列所示,即境外居留权与企业社会责任在1%水平上显著正相关,初步支持主假设。其次,参照王化成等(2015)的处理,我们在第(1)列的基础上加入公司治理变量。表2的第(2)列结果显示:考虑公司治理因素后,境外居留权与企业社会责任仍在1%水平上显著正相关。进一步地,在控制企业财务因素和治理变量后,我们还考虑了行业和年度固定效应,结果如表2第(3)列所示:境外居留权与企业社会责任在10%水平上显著正相关。综合表2结果可以发现,尽管控制行业年度固定效应后显著性有所下降,但境外居留权仍与企业社会责任显著正相关,与假设一致。我们认为,因为境外居留权的特殊身份会引致利益相关者的“不信任”,为缓解这种“不信任”,境外居留权企业会承担更多社会责任。另外,大部分财务变量与企业社会责任显著正相关,说明企业的财务状况、经营绩效越好,资金实力越雄厚,企业会承担更多社会责任。

表2 境外居留权对企业社会责任的影响

(二)境外居留权与企业社会责任:基于违规情境检验

上面的检验结果发现境外居留权企业会有更积极的社会责任表现(假设1),基于境外居留权企业的特点在于违规后可通过离境躲避法律制裁,我们进一步研究了违规情境下境外居留权企业的社会责任表现,我们具体采用“企业是否违规”这一特殊情境检验假设2。为此,我们构造违规哑变量:若企业当年发生违规行为,则违规哑变量(ILLEGAL)当年及以后年度均取1,否则取0。

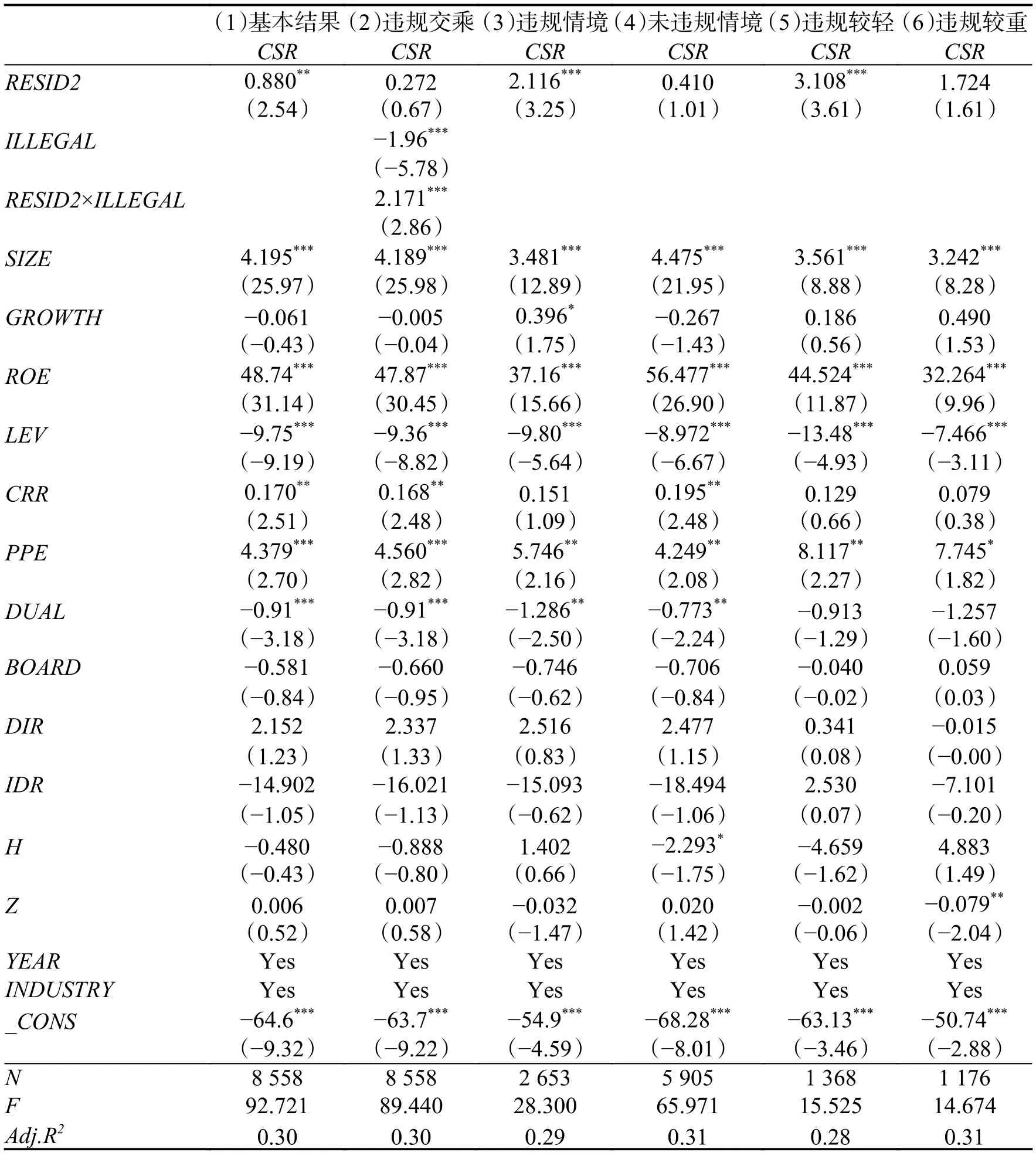

一方面,当发生违规行为时,被公告的违规负面消息会使利益相关者怀疑企业其他行为的合法性和机会主义倾向,造成利益相关者的“不信任”。而境外居留权企业在违规后可离境规避制裁,该特点会进一步加剧利益相关者的“不信任”。因此,在遭受违规冲击时,相比于没有境外居留权的企业,境外居留权企业更需要挽回利益相关者的“信任”,此时,企业会通过承担更多社会责任来缓解这种较大程度的“不信任”。表3的第(1)列和第(2)报告了该回归结果:第(1)列结果显示,在违规情境下,境外居留权企业会比没有境外居留权企业承担更多社会责任,并在1%水平上显著;第(2)列结果显示,在未违规情境下,境外居留权企业也会承担更多社会责任,且该结果不显著。上述回归结果说明,在需要挽回“信任”的违规情境下,境外居留权企业会通过承担更多社会责任来缓解较大程度的“不信任”、修复违规后的企业形象,且在挽回“信任”动机不强的未违规情境下,两类企业承担的社会责任无显著差异。这与假设的预期一致。

另一方面,从时间序列来看,可将“违规”视为事件冲击。境外居留权企业本身面临利益相关者的“不信任”,而违规冲击会进一步加剧他们的“不信任”。显然,违规冲击对境外居留权企业的影响更大。我们预期,在遭受违规冲击后,境外居留权企业面临更严重的“不信任”环境,为降低利益相关者的“不信任”,他们会承担更多的社会责任。回归结果如表3第(3)列所示:境外居留权与企业违规的交乘项在1%水平上显著为正,说明相比于没有境外居留权的企业,在遭受违规冲击后,具有境外居留权的实际控制人所在企业会承担更多的社会责任。与预期和假设一致。其次,我们考虑不同的违规程度下,境外居留权对企业承担社会责任的影响是否发生变化。借鉴辛清泉等(2013)的做法,若企业当年被中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等处罚,则该企业被归为违规严重组;若被上市公司或其他单位处罚,则被归为违规较轻组。结果如表3第(4)列和第(5)列所示:第(4)列结果显示,在违规较轻情境下,境外居留权企业会承担更多社会责任,且该结果在1%水平上显著;第(5)列结果显示,在违规严重情境下,是否具有境外居留权不会显著影响企业承担的社会责任。在违规较轻时,境外居留权企业挽回“信任”的动机更强。因此,相比于没有境外居留权企业,具有境外居留权的企业会通过承担更多社会责任来缓解利益相关者的“不信任”。当面临严重违规时,即使承担更多社会责任,企业也难以修复严重违规造成的负面形象,在这种情境下,社会责任发挥的作用可能较小,故两类企业承担的社会责任水平无显著差异。研究结论与假设2的预期相符。

表3 不同违规情境下境外居留权对企业社会责任的影响

五、进一步研究

(一)基于社会责任类型分析

前文分析表明,为降低利益相关者的“不信任”,境外居留权企业会承担更多的社会责任。进一步地,我们考虑境外居留权对企业社会责任类型的影响,即境外居留权企业更愿意通过哪类社会责任来挽回利益相关者的“信任”。和讯网从股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者责任、社会责任、环境责任五方面考察社会责任履行情况。根据受益主体是否明确,我们将社会责任进一步划分为以下两类:更易被公众感知的慈善责任与环境责任以及有特定主体(员工、股东、消费者、供应商等)的其他责任。相比于只看重某个利益相关者利益(有特定主体)的社会责任来说,慈善责任与环境责任的受益主体是社会公众群体,受益范围更广,更易被社会公众感知。慈善责任,作为一种最为古老的社会责任方式,是企业在履行其基本社会责任的基础上,将一定数额的资金、实物或者服务捐赠给需要帮助的对象。邹立凯等(2020)指出企业慈善捐赠存在多种战略动因,主要包括企业成长动机和应对政治和制度的压力,如梳理企业的品牌形象、提升企业价值以及面对制度和社会压力的一种主动或被动回应。王宇光等(2016)指出企业试图利用慈善捐赠向外界传递公司现金流充裕、财务状况良好的信号。高永强等(2012)研究结果也表明企业在工具性地利用慈善捐赠为企业利益服务,慈善捐赠在很大程度上是“绿领巾”,企业内在社会责任缺失的遮羞布。因此,在拥有境外居留权的民营企业引起利益相关者的“不信任”的情境下,更有可能会采取容易被公众感知的慈善捐赠方式来博取利益相关者的信任。

此外环境责任也是一种易被公众感知的,可以向利益相关者提供可置信承诺的方式,例如中国远洋运输集团“绿色节油项目”荣获“2009中国企业履行社会责任优秀案例”,承担环境责任有助于企业提高绿色竞争力,塑造良好的企业声誉,树立起绿色公众形象。

在企业遭受负面冲击时,相较没有境外居留权的企业家而言,可“转移”至境外规避惩罚的境外居留权身份会引起利益相关者的“不信任”。此时,企业如果只履行特定主体的社会责任,社会关注度有限,且责任的履行程度极易被操纵甚至存在某些特定主体与拥有境外居留权的企业合谋的嫌疑,容易被“转移”,而环境责任则不易被“转移”,因为环境的改善往往有益于当地的大气、水、土壤等自然资源。因此,从易被公众感知且不易被转移角度看,承担环境责任更有助于缓解境外居留权身份带来的社会公众的“不信任”。

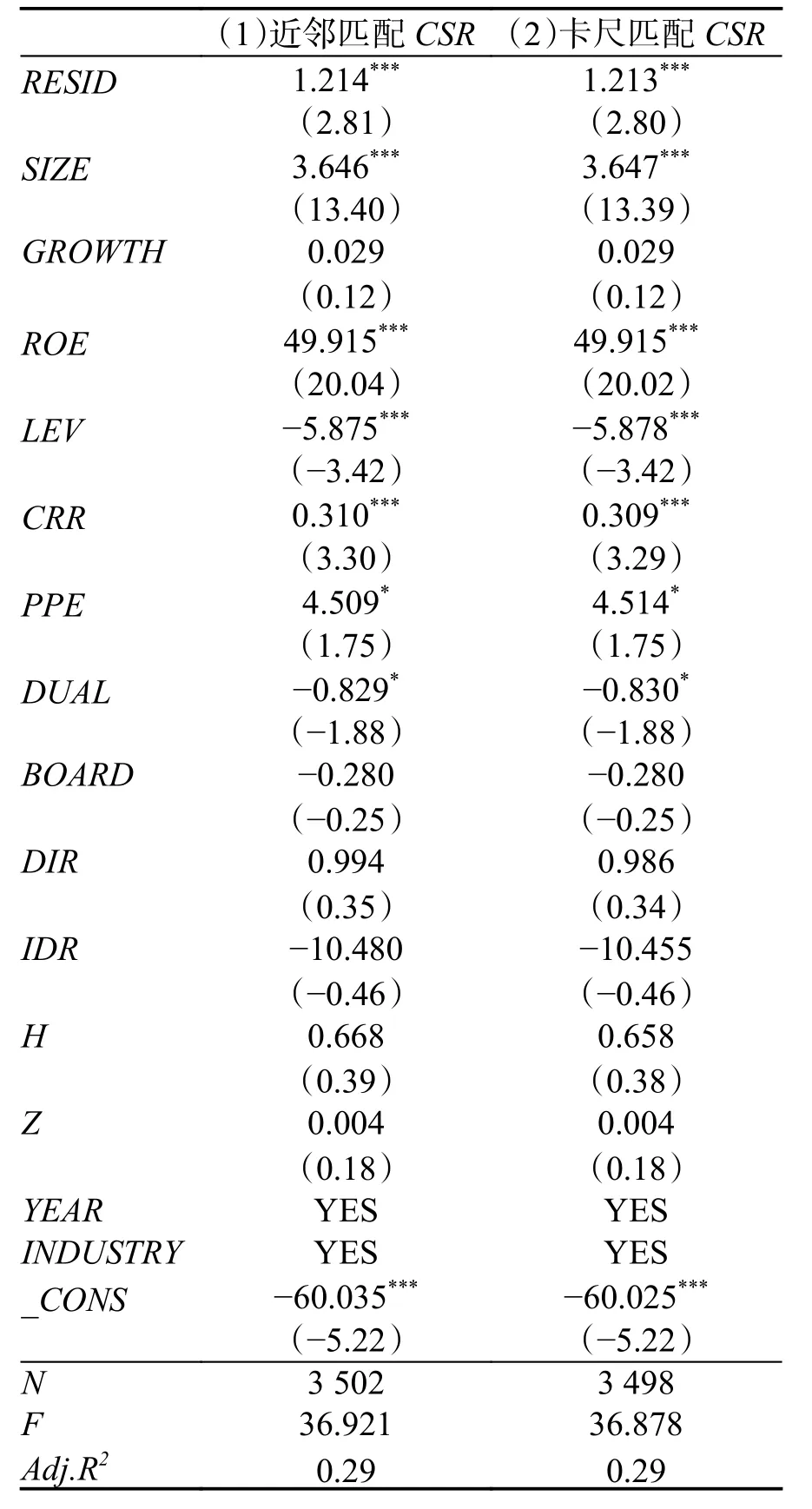

为检验上述假设,识别境外居留权企业更倾向于选择哪类社会责任来挽回利益相关者的“信任”,回归结果如表4所示。第(1)列的被解释变量为企业的捐赠情况(DONATION),RESID的系数在5%水平下显著为正,表明在境外居留权民营企业家引发的社会不信任情景下,通过具有社会公众效应的捐赠是企业博取利益相关者“信任”的重要方式。第(2)和第(3)列的被解释变量分别是环境责任和针对特定主体的其他责任。后两列中仅仅第(2)列中RESID的系数显著为正,这说明境外居留权企业也更倾向于承担环境责任。因此,从整体上看,境外居留权企业更倾向于通过社会捐赠和选择承担环境责任的方式来改善“信任”关系。而相对于特定主体的社会责任而言,境外居留权企业具有显著的积极表现,反映了企业社会责任的承担具有策略性。

(二)可抵押性资产与置信承诺

可抵押资产是企业取得债权人等利益相关者信任的关键性资源。Campello和Hackbarth(2012)认为,在企业面临如破产等资金困境时,可抵押资产可提高企业的偿付能力,保护债权人利益,有助于获得债权人的信任;Firth等(2012)发现,可抵押资产可降低借贷双方的信息不对称,减少市场摩擦,进而提高企业的融资水平;李青原和王红建(2013)则进一步发现,在货币紧缩政策下,当企业自身现金流较低但投资机会较好时,资产的可抵押性越高,企业面临的融资约束越小,越有助于企业投资。不难发现,较高的资产可抵押性可缓解企业的融资约束,实现投资机会和企业价值,有助于获得利益相关者的“信任”,当企业的可抵押资产较多时,拥有境外居留权的企业家难以及时将可抵押资产变现“转移”至国外;而较低的资产可抵押性缺乏保障力,更易引起利益相关者的“不信任”,进而加剧境外居留权企业家“跑路”带来的信任危机。因此,基于前面的理论逻辑我们预期:当资产的可抵押性较低时,境外居留权企业会通过承担更多社会责任来缓解利益相关者的不信任。借鉴李青原和王红建(2013)的做法,资产可抵押性的计算方式如下:资产可抵押性=(货币资金+0.715×应收账款+0.547×存货+0.535×固定资产)/资产总额。根据企业的资产可抵押性是否低于行业中值,我们将样本企业分为以下两组:当某企业的资产可抵押性低于行业中位数时,将其归为资产可抵押性低的一组;反之,将其归为资产可抵押性高的一组。回归结果如表5所示。

表5报告了资产可抵押性对境外居留权与企业社会责任关系的影响。根据企业资产可抵押性是否高于行业中位数,我们将前两列划分为资产可抵押性高低组。其中,表5第(1)列为资产可抵押性较低组,在控制财务变量、公司治理变量后和行业年度固定效应后,回归结果显示:境外居留权企业会承担更多社会责任;第(2)列为资产可抵押性较高组,此时,境外居留权与企业社会责任的正向关系不显著。表5第(1)列和第(2)列的结果说明:当资产可抵押性较低时,境外居留权企业会承担更多社会责任以缓解“不信任”;当资产可抵押性较高时,较多的可抵押资产可缓解部分“不信任”,境外居留权企业承担社会责任的动机较弱。该结果进一步证明了承担社会责任是境外居留权企业缓解“不信任”的重要途径,与假设一致。此外,为保证结果的稳健性,表5的第(3)列和第(4)列以行业均值为分组依据,我们发现回归结果与第(1)列和第(2)列一致,再次支持了预期假设。

表4 境外居留权对企业社会责任类型的影响

六、稳健性检验

(一)变量替换

在前文的实证检验中,我们使用和讯的社会责任评分,衡量企业承担社会责任的情况。借鉴朱松(2011)的做法,采用润灵环球(RKS)对上市公司社会责任报告的评分(RKS-SCORE)替代原先的社会责任表现度量,对本文的假设进行检验,该评分间接衡量了企业社会责任报告中反映的企业社会责任履行以及披露情况。同时在前文的实证检验中,我们将拥有香港、澳门居留权的实际控制人归为国内自然人。然而,考虑到香港、澳门的法律体制和政府与大陆不尽相同,且其拥有较高的自主性,借鉴张胜等(2016)和陈春华等(2018)的做法,我们将香港、澳门归为境外居留权,构造新的境外居留权(RESID2)哑变量作为替代变量,对本文的假设再次进行检验。稳健性检验结果如表6所示。表6中,第(1)列报告境外居留权对企业社会责任的影响,对应表2的回归结果;后五列结果对应表3,分别为考虑境外居留权与违规哑变量的交乘、违规情境、未违规情境、违规较轻情境及违规较重情境。具体来看,表6第(1)列结果显示:替换主要解释变量后,境外居留权企业仍会承担更多社会责任,与假设一致。后五列结果也与表3一致,说明在需要挽回“信任”的违规情境下,境外居留权企业会承担更多社会责任,但是在不同程度的违规情境下,企业社会责任的承担存在显著差异,反映了企业社会责任的承担具有策略性。

表5 资产可抵押性对境外居留权与企业社会责任关系的影响

表6 稳健性检验:替换变量

考虑到公司受到负面冲击而承担社会责任以挽回声誉等的行为,往往是短期行为,负面冲击与公司承担社会责任行为之间的时间长度有限。为此,我们重新构造违规哑变量:若企业当年或前三年发生违规行为,则违规哑变量(ILLEGAL)取1,否则取0。结果显示(限于篇幅未报告,备索),在违规情境下,境外居留权企业会比没有境外居留权企业承担更多社会责任,并在10%水平上显著;境外居留权企业也会承担更多社会责任,且该结果不显著。境外居留权与企业违规的交乘项在10%水平上显著为正,说明相比于没有境外居留权的企业,在遭受违规冲击后,具有境外居留权的实际控制人所在企业会承担更多的社会责任。在违规较轻情境下,境外居留权企业会承担更多社会责任,且该结果在1%水平上显著;在违规严重情境下,是否具有境外居留权不会显著影响企业承担的社会责任。在违规较轻时,境外居留权企业挽回“信任”的动机更强。回归结果与表3结果相一致。

(二)内生性处理

我们的主要研究问题是境外居留权企业是否会承担更多社会责任,然而,境外居留权企业与没有境外居留权企业本身存在不同,而这些不同也可能影响回归结果。为缓解样本选择偏误问题,本文将实际控制人具有境外居留权的企业作为处理组,选取企业规模(SIZE)、成长性(GROWTH)、资产负债率(LEV)等变量作为匹配变量(详见表7),并采用1:1无放回的k近邻匹配法选取对照组。若匹配后的样本通过平衡性检验,则说明匹配后处理组和对照组在其他方面无显著差异,匹配有效。图1显示了倾向得分匹配后的结果:可以发现,两条曲线几乎重叠,说明匹配后的非境外居留权企业与境外居留权企业在其他特征方面无显著差异。此外,表7以表格形式列示了平衡性检验结果:匹配后处理组和对照组的差异均在10%以内,且差异不显著,说明匹配效果较好。基于匹配后的样本,我们对假设的模型重新进行回归。回归结果如表8所示。表8第(1)和第(2)列结果显示,在选择近邻匹配和卡尺匹配后,境外居留权企业依然承担更多社会责任,与假设一致。

此外,民营企业实际控制人的境外居留权可能存在的自选择问题,为缓解自选择问题导致的偏差,本文还使用Heckman两阶段的方法重新进行回归。回归结果如表9所示,第一阶段是包括全样本的Probit模型,用来估计是否是境外居留权企业的概率,加入了公司实际控制人海外就职或海外求学的海外背景(CDOVERSEA)和学历(DEGREE)两个额外的变量,根据Probit模型计算出逆米尔斯比率。在第二阶段,我们在原回归方程中加入逆米尔斯比率,估计回归参数,RESID的系数在1%水平上显著为正,再次验证了境外居留权企业倾向于承担企业社会责任以缓解利益相关者的“不信任”问题。

表7 平衡性检验

表8 PSM后境外居留权对企业社会责任的影响

图1 k近邻倾向得分匹配效果对比图

为了进一步缓解遗漏变量的内生性问题,本文采取控制公司固定效应,回归结果如表9第(3)列所示。回归结果中RESID的系数均显著为正,与表2结果一致,再次验证了境外居留权的特殊身份会引致利益相关者的“不信任”,为缓解这种“不信任”,境外居留权企业会承担更多社会责任。

表9 境外居留权对企业社会责任的影响(Heckman两阶段与控制公司固定效应)

表9 (续)

七、研究结论

随着全球化的发展,近年来,我国拥有境外居留权的民营企业实际控制人数量呈增长趋势,而企业家境外居留权在违规后可通过离境躲避法律制裁,这使得利益相关者担心企业掏空资金等违规后“跑路”,引起相关者的“不信任”。境外居留权企业是否会对由企业家“身份”造成的利益相关者“不信任”追加可置信承诺。本文从实际控制人具有境外居留权这一特质出发,研究境外居留权企业是否会通过战略性承担社会责任这一途径来缓解利益相关者的“不信任”。本文的研究结果发现,相比于没有境外居留权企业,境外居留权企业会承担更多的社会责任。我们通过特定情境检验发现,在需要挽回“信任”的违规及违规较轻环境下,境外居留权企业会承担更多社会责任;而在违规较重时,承担社会责任不足以挽回遭受的严重“信任”危机,此时企业承担的社会责任无显著差异,反映企业社会责任的承担具有策略性。进一步研究发现,当企业可抵押性实物资产较低时,境外居留权企业会承担更多社会责任,向外界释放更强的可置信承诺,同时我们对企业社会责任类型的分析中发现,具有境外居留权的企业更倾向于实施受众广、易被社会公众感知的慈善责任和环境责任来获取利益相关者的信任。

本文可能的理论贡献主要体现在以下方面:(1)丰富境外居留权相关研究。现有文献主要研究境外居留权对企业避税、审计等的影响,本文将研究视角延伸至社会责任领域,补充了境外居留权的经济后果研究。(2)基于“信任”视角研究境外居留权对社会责任的影响,并围绕该视角展开检验。研究发现,境外居留权企业会通过承担更多社会责任来缓解利益相关者的“不信任”。考虑到境外居留权实际控制人违规后可离境这一特点,本文以“企业违规”为特定情境,发现在“违规后”这一更需要“信任”的情境下,境外居留权企业会承担更多社会责任,进一步证明社会责任存在的信号传递效应对企业社会信任的构建存在的基础性作用。(3)通过细分社会责任类型领域,拓展社会责任存在的工具性效应的研究。目前大多数文献将社会责任作为整体研究(权小锋等,2015;刘柏和卢家锐,2018),或研究社会责任的某一维度(高勇强等,2012;刘锡良和文书洋,2019),而我们考虑境外居留权对不同维度企业社会责任的影响时,研究发现境外居留权企业更倾向于承担受众广、易被社会公众感知的社会捐赠和环境责任,反映企业社会责任承担的策略性。(4)Chaney等(2012)、唐松等(2017)、艾健明和曾凯(2017)等研究主要关注可抵押资产对企业融资约束的影响,本文则从信任角度出发,强调资产可抵押性对债权人等利益相关者获取可置信承诺的重要性,进一步研究可抵押资产对境外居留权与企业社会责任关系的影响,反映了资产的可抵押性作为一种可置信承诺,对其他置信承诺行为存在替代效应。

承担社会责任是企业获得或挽回利益相关者“信任”的重要途径,社会责任存在的信号传递效应对企业社会信任的构建存在基础性作用。现实层面,境外居留权身份使得企业面临利益相关者的“不信任”,而更多承担社会责任可通过释放积极信号来缓解这种“不信任”,这对具有境外居留权身份的企业家行为具有甄别意义,有助于投资者与监管部门的决策和监督。