基于倾斜摄影的BIM技术在城市轨道交通选线中的应用

刘海

(中铁第四勘察设计院集团有限公司 城市轨道与地下工程设计研究院,湖北 武汉 430063)

0 引言

随着新一代信息技术的快速发展,智能化设计理念[1]越来越深入人心,尤其在城市轨道交通设计领域,工程项目投资规模大、建设周期长、控制因素多、质量要求高的特点对设计人员提出了更高要求。

当前,城市轨道交通线路设计的主流工具仍是AutoCAD[2],设计者多采用二维地形图或实景模型来开展设计,然而二维平面信息难以直观传达设计对象与周边环境及控制因素的空间几何关系,信息关联性差的特点增加了工程设计的不稳定性,即传统的二维设计方法已不能匹配工程的发展需求。随着BIM技术在轨道交通行业的兴起,三维设计发展趋势明显,其具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性等八大特点的3D模型设计在轨道交通行业中的应用越来越广[3]。特别是基于倾斜摄影的BIM技术,可获得逼真的现实场景,生成附有坐标、高程等精确位置信息的3D模型,将其导入至BIM平台可展示沿线控制因素的真实特征,直观精确的反映线路的相对位置关系,提高设计效率与质量[4],为设计者选线提供了强有力的设计支撑。

因此,结合倾斜摄影技术,利用BIM操作平台来开展城市轨道交通线路选线工作,并用于工程实践,为该技术在城市轨道交通设计领域的推广应用提供参考依据。

1 倾斜摄影的技术原理及特点

1.1 测量技术

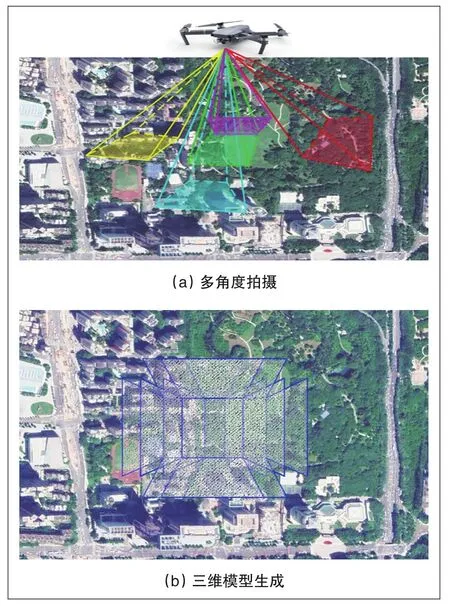

倾斜摄影技术是近些年在遥感测绘领域发展起来的一项高精度测绘技术[5],解决了传统的正射影像只能垂直拍摄的局限性问题,在工程领域前期的地形勘测与数据采集中应用广泛。利用无人机的航拍技术,搭载多台传感器(如激光扫描仪器、GPS定位系统等),采用高清多倍镜头从多角度(1垂直、4倾斜角度)对待测目标进行全面扫描和数据收集,通过无人机内置三维处理软件对拍摄的正片、斜片数据影像进行堆叠、处理和三维重构,生成带有坐标的三维模型,附加属性信息还包含高程、长度、坡度坡率、面积等基础数据,从而精确地反映沿线的真实环境(见图1)。

图1 倾斜摄影的成像原理

倾斜摄影测量技术扫描范围大、测量精度高,相对于传统的正射影像,在适用形式和对环境的适应性上更加灵活,对于复杂地形及控制点,可重复多次多角度测量。模型的影像精度可达3 cm,平面点位精度在5 cm以内,高程点位中误差可达10 cm以内,精度满足一般的三维建模需求[6]。

1.2 特点及优势

相对于传统的测量方法,倾斜摄影技术特点鲜明,优势突出。克服了正射影像垂直拍摄的局限,通过多角度采集影像,将沿线周边的环境真实直观地反映在系统模型里。

1.2.1 倾斜摄影技术的特点

(1)高精度还原沿线周边的真实情况。地形测量条件往往复杂多变,山川河流、层峦叠嶂、城市高楼、此起彼伏,通过多角度测量,能够有选择地避开各种障碍物,对于重要节点、复杂控制物,还可重复多次拍摄和测量,清晰具象地展现待测物的重点和细节,全面真实反映沿线地物的实际情况,极大程度上弥补了正射影像在实际工程应用中的缺陷(见图2)。

图2 倾斜摄影影像

(2)高建模效率。倾斜摄影技术不仅实现数据的精度、准确度,也为三维建模技术的应用提供了基础[7]。无人机对待测目标进行拍摄的过程中,内部嵌带的三维建模软件可对采集的正斜影像进行实时处理、三维重构和模型再现,对于模糊、缺失的片段,可及时复测和补测,避免了无人机的二次起飞及模型信息不完整问题,提高了系统的建模效率。

(3)数据形式简单易于网络发布。相对于三维GIS技术海量的三维数据群,倾斜摄影技术获取的影像数据量小、数据形式单一,影像的数据格式可进行网络的快速发布,且基于BIM操作平台可实现数据资源共享而无需进行冗杂的数据转换(见图3)。

图3 三维建模后的环境模型

1.2.2 倾斜摄影在轨道交通选线中的优势

无人机倾斜摄影在真实还原沿线地物的同时,通过成熟的定位系统将拍摄的实物影像和测量的高精度地理信息进行嵌入,生成准确的数据模型,为轨道交通线路选线提供依据,极大程度上方便了轨道交通的线路设计,也扩展了遥感影像的应用领域。

(1)测量范围大、精度高、纹理清晰[8]。无人机进行低空飞行,视野开阔,一次飞行可采集大范围内数据,多角度、多次重复测量能确保影像清晰、数据精确;此外基于影像识别的模型重构在地物构造纹理上也更加精细可见,很大程度上降低了信息遗漏的可能性,这对判断轨道交通线路能否穿过该处地物的意义重大。

(2)测量数据附带坐标、高程信息。由于无人机内部自带GPS定位系统,可对沿线地物进行精准识别和定位,此外高程点的确定锚固了沿线地物的三维关系。这对于判断轨道交通线路与沿线地物的相对位置至关重要,直接影响线路的平纵设计。

(3)全方位测量,复杂场景还原度高。倾斜摄影技术可从多个角度对地物进行测量,相较于传统的垂直正射来说,几乎没有测量盲区,可对地物进行高精度、全方位测量,高度还原沿线复杂地物的真实场景,这直接影响到设计者对该处地物的工程性质、轨道交通线路能否穿越或绕避该控制因素的主观判断。

1.3 倾斜摄影技术在BIM中的应用

无人机倾斜摄影采集到的连续影像数据是实现三维建模的基础。系统通过内嵌的Smart 3D Capture软件进行快速三维建模,利用图形运算单元对测得的连续二维影像进行三维场景运算和重构,通过透视成像原理快速提取地物轮廓,自动实现纹理映射完成建模[9]。相对于传统的二维CAD翻模,提高了建模效率和精确度。

建成的模型能够实现数据共享,将数据模型导入至BIM操作平台,可真实直观的展示沿线环境与线路关系,进而方便轨道交通线路的选线(见图4)。

图4 导入BIM平台的倾斜摄影模型三维展示

2 BIM技术的应用概述

BIM技术是利用数字化模型对建设工程进行规划、设计、施工、运营的新型信息化技术,一般用于复杂重要的工程项目,如大跨度桥梁、高层超高层建筑、形体复杂多变的工程等。

随着BIM技术在城市轨道交通行业的快速发展,BIM技术也逐步用于车站模型的建设、轨道交通线路的平纵设计及选线等。通过将二维平面图形进行三维数据化处理,直观真实地反映实体细节,从而为线路设计提供指导依据,降低项目成本和风险,提高工程质量和工作效率。

在BIM技术的八大特点中,可视化技术[10]是能够将倾斜摄影生成的三维模型在BIM平台进行三维展现的关键技术。该技术将科学数据,包括测量获得的数值、图像以及计算中涉及、产生的数字信息,转换为直观的、以图形图像表示的、随时间和空间变化的物理模型呈现在设计者面前,使之能够观察、模拟和计算。

BIM操作平台作为展示倾斜摄影模型的媒介,可融入到线路的平面设计中,用于轨道交通线路的选线设计。

3 BIM技术在轨道交通中的应用

3.1 工程概况

某市的轨道交通工程项目,利用基于倾斜摄影的BIM技术在线路选线中进行了应用,并在多通道的比选中确定了最佳路线走向。

该城市轨道交通工程项目起于翠湖站,止于光明城枢纽,线路串联和服务光明中心区、光明凤凰山片区。支线二期工程线路全长约4.90 km,设站3座(光明小镇站、华夏站、光明城站),均为地下站,平均站间距约1.58 km,采用高架+地下敷设方式,其中地下段约4.39 km,高架段约0.36 km,过渡段约0.15 km。

线路从翠湖站南端引出,在翠湖公园南侧穿越地块,向东南转入光侨路,沿光侨路向南在光明大街路口设光明小镇站,在华夏路路口设华夏站。该段线路从翠湖站沿光明大道、光侨路向南走向,对应城市南北向交通主干道,通道条件较好,线路通道较稳定(见图5)。

因此,利用倾斜摄影的BIM技术在该工程中主要用于华夏站至光明城站区间通道的方案比选研究。

3.2 BIM技术在线路选线中的应用

3.2.1 倾斜摄影模型的导入

无人机航拍的倾斜摄影影像,经过处理和三维重构,可生成可视化的三维数据模型,且模型附带坐标、高程等基础信息。通过缩放和旋转可查看各控制因素的细节特征,地形情况和沿线建筑物的分布情况清晰可见。

图5 线路起点站的倾斜摄影三维模型

虽然倾斜摄影三维模型能清楚的呈现沿线环境特征,但却无法与线路平面设计联系在一起。此时,作为沟通倾斜摄影三维模型和线路平面三维设计的唯一媒介——BIM共享平台发挥了重要作用。将倾斜摄影模型导入BIM操作平台,实现数据的统一化表达,在同一平台环境下进行线路的平纵设计,数据准确,线路与环境的相对位置关系明朗,设计效率高。

3.2.2 BIM平台下的线路选线

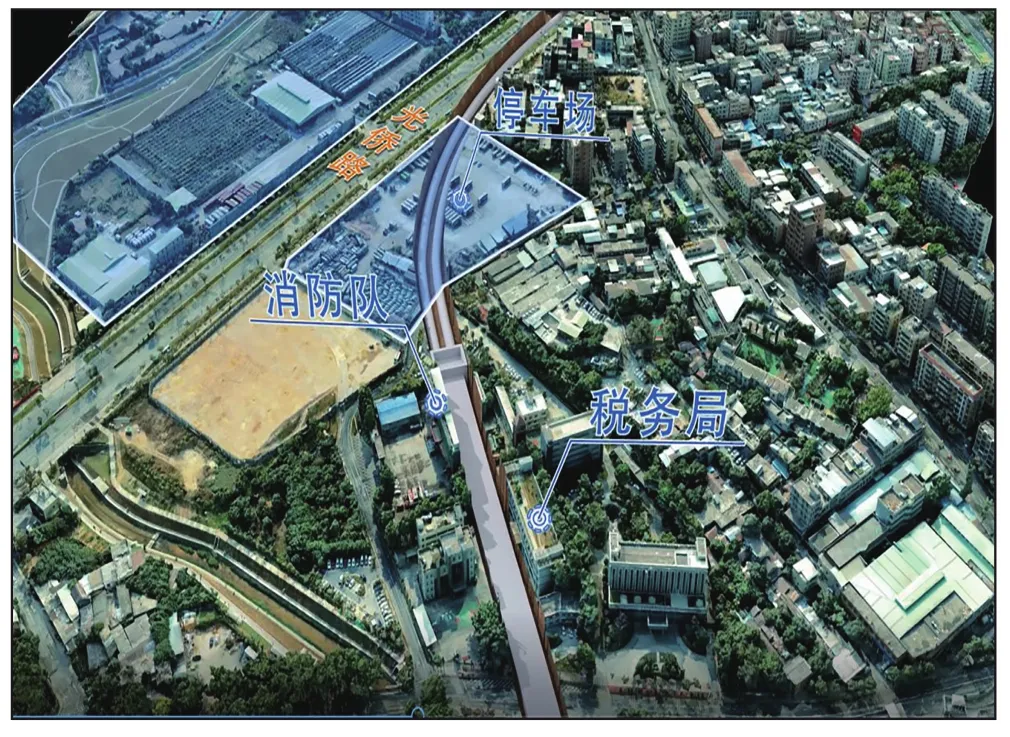

华夏站至光明城站区间,控制因素较多,工程情况复杂,线路平面方案难以稳定,仅凭二维平面地形资料无法直观的反映线路经过时的工程状况、土建规模。因此,需要基于三维模型进行线路的平纵设计。通过模型来直观反映线路与环境的关系,从而对比各个通道方案的优缺点,为稳定线路平面方案提供依据(见图6)。

通过倾斜摄影的三维模型可见,其中一个通道方案线路下穿了既有的税务局、消防队、停车场地块,影响规模可通过坐标数据进行精确匡算。此外,线路右线与税务局大楼的平面位置关系也清楚可见。再者,通过对三维模型的直观分析和判断,区间内很难找到其他更优的通道方案。

利用BIM技术的可视化特点,各线路通道方案的特点鲜明,对比明显,便于决策。

图6 BIM平台下的倾斜摄影模型在沿线的主要控制因素

4 结论

针对城市轨道交通的选线问题,利用基于倾斜摄影的BIM技术进行线路选线,通过在某市轨道交通工程的实践应用,得到以下结论:

(1)基于倾斜摄影的BIM技术在城市轨道交通选线过程中,具有可视化、精确化的优势特点,可直观表达重点控制物的数据信息,因而可缩短线路选线时间,提高设计效率;

(2)基于倾斜摄影的三维模型与BIM平台的兼容性好,可在BIM平台中直接表达数据信息,而无需进行数据格式的转换;

(3)相对于传统的正射影像,倾斜摄影能够全方位的进行信息表达,对实物的还原度好,建模准确度较高。

基于倾斜摄影的BIM技术在实际工程中的应用可为技术后期推广和应用提供参考。