不同棉区棉花DPC 化学封顶技术研究

齐海坤,王赛,徐东永,路正营,赵文超,郝延杰,张祥,李蔚,韩焕勇,汪江涛,王洪这,陈洪章0,王林,杜明伟,田晓莉*,李召虎*

(1.中国农业大学农学院作物化控研究中心/ 植物生长调节剂教育部工程研究中心,北京100193;2.河北省棉花种子工程技术研究中心,河北 河间0624502;3.邯郸市农业科学院,河北 邯郸056001;4.德州市农业科学研究院,山东 德州253000;5.滨州市农业机械化科学研究所,山东 滨州256600;6.扬州大学农学院,江苏 扬州225009;7.黄冈市农业科学院,湖北 黄冈438000;8.新疆农垦科学院棉花研究所,新疆 石河子832000;9.石河子大学农学院,新疆 石河子832000;10.新疆守信种业科技有限责任公司,新疆 沙雅842200;11.新疆生产建设兵团农业技术推广总站,乌鲁木齐830001)

打顶是我国棉花生产的1 个重要环节,可减少无效花蕾的产生,并促进营养生长和生殖生长平衡。 但随着我国劳动力成本逐步增加,目前人工打顶费用较高,不利于提高植棉比较效益。 此外, 近年来新疆棉区棉花机械采收快速发展,人工打顶已成为实现棉花生产全程机械化的主要障碍。 因此,研究人工打顶的替代技术是目前我国棉花生产亟待解决的问题。

人工打顶在其他主要植棉国家并不是一项必要措施,美国和澳大利亚等国家主要通过应用植物生长延缓剂甲哌鎓(1,1-dimethyl-piperidinium chloride,DPC)和水肥管理等调控棉株在花铃期自然停止生长[1-2],属于化学封顶。 化学封顶的内涵可理解为利用植物生长调节剂延缓/ 抑制棉花顶芽生长,降低棉花主茎和果枝顶芽的分化速率,调节营养生长与生殖生长,起到与人工打顶相似的作用[3]。我国近10 年来已开展了大量的棉花化学封顶技术研究, 发现以植物生长延缓剂DPC 和植物生长抑制剂氟节胺为有效成分的调节剂产品具有相对较好的化学封顶效果[4-5]。 李召虎课题组参与研发的增效缩节胺 (25%DPC 水剂)含有可轻微伤害植物幼嫩组织的助剂,对棉株的控长强度略高于普通的98%DPC 粉剂,其化学封顶效果在新疆棉花生产中已得到肯定[6-9],在黄河流域和长江流域棉区也已开展研究[10]。

李召虎课题组在黄河流域棉区的研究发现,普通98%DPC 粉剂也有一定的封顶效果[11]。基于98%DPC 粉剂(以下简称DPC)在我国棉花生产中使用的广泛性, 本研究于2018 年在三大棉区共10 个试验点探讨了DPC 化学封顶效果的稳定性和普适性,旨在推动我国棉花化学封顶技术的发展。

1 材料与方法

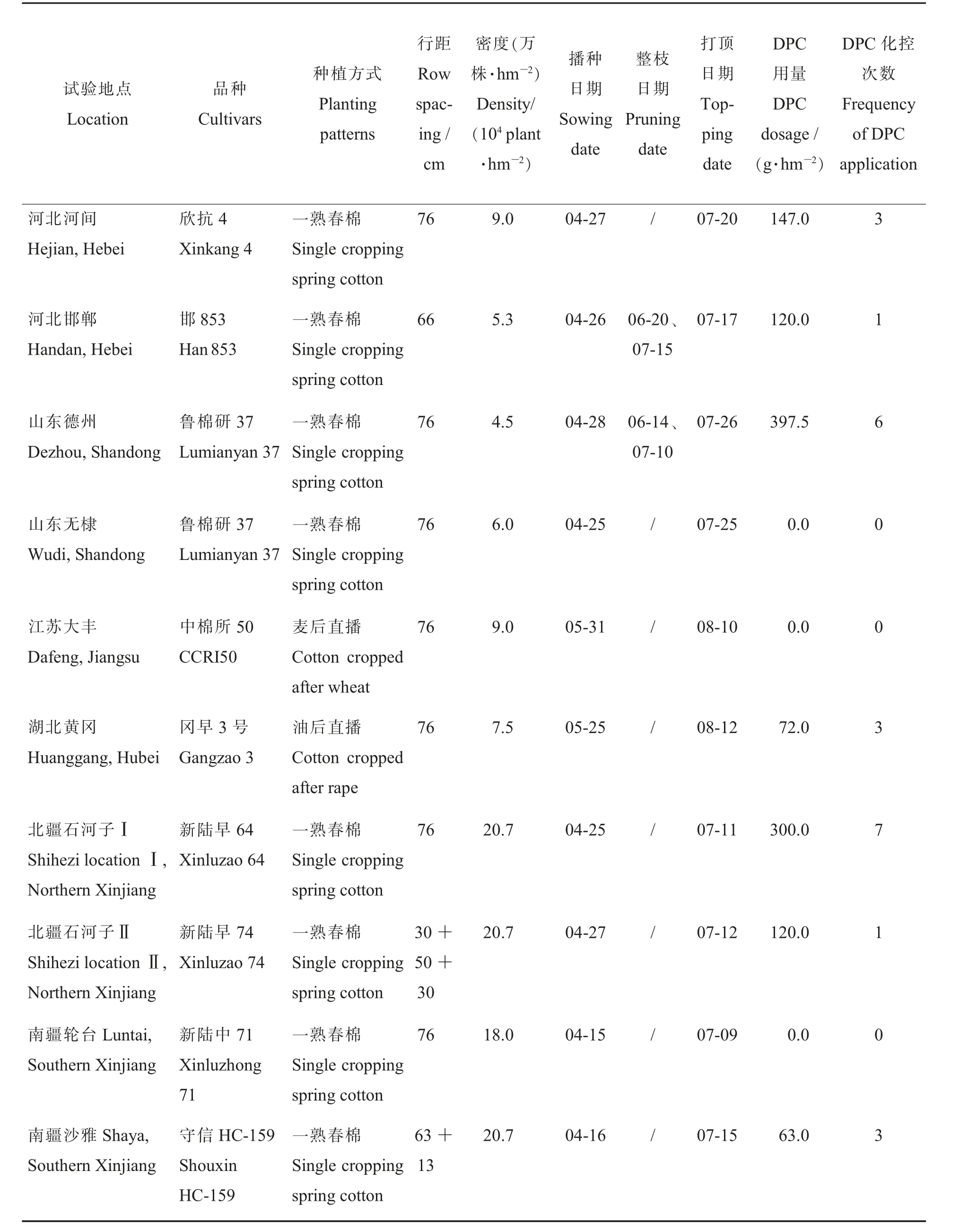

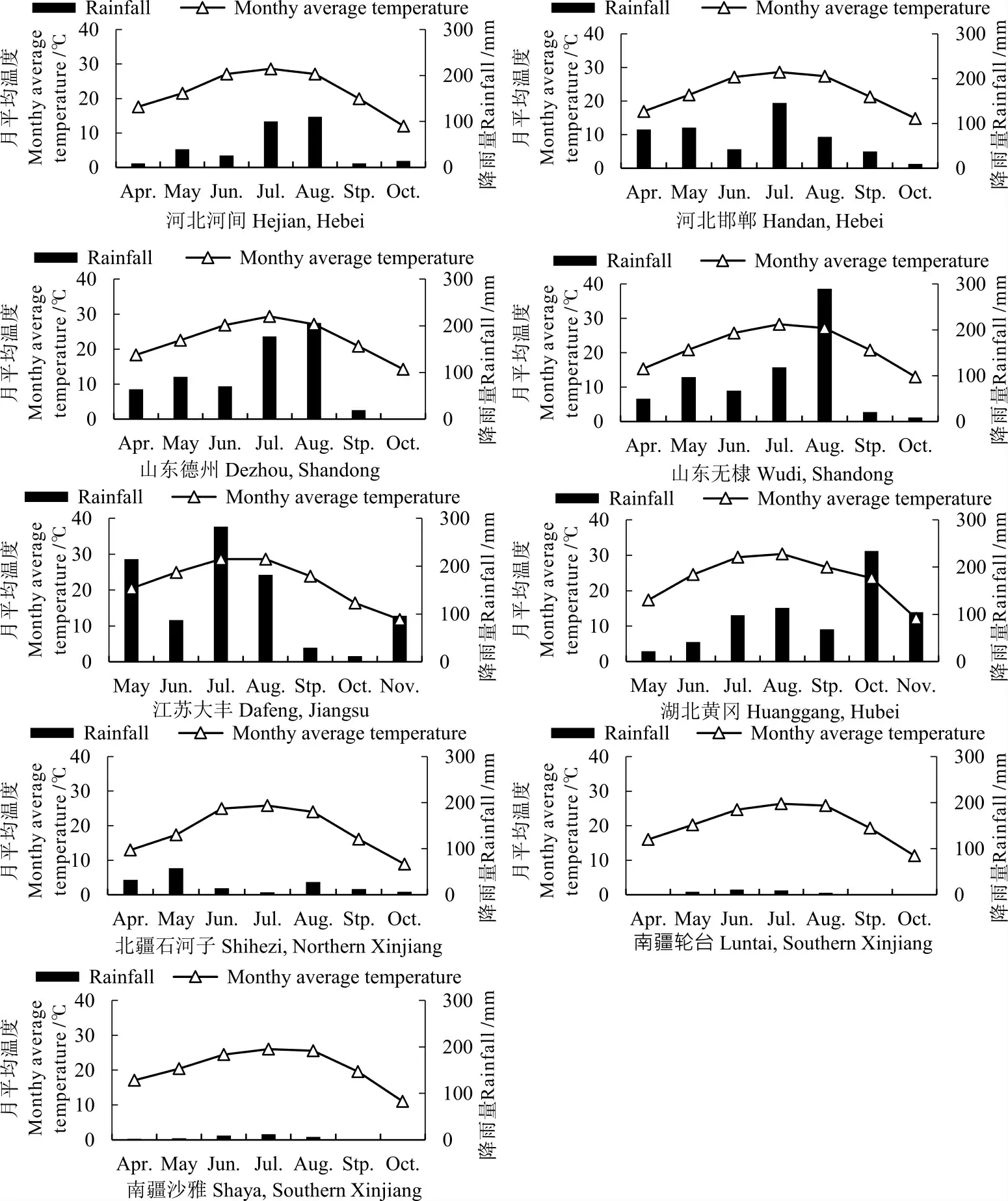

试验于2018 年在三大棉区共10 个试验点进行,其中山东无棣和江苏大丰地处盐碱区。 各试验点的地理位置、合作单位及土壤基础肥力如表1 所示,供试棉花品种(系)、种植模式、部分田间管理、DPC 系统化控的次数和用量如表2 所示,生育期的气象数据如图1 所示。

表1 各试验点土壤基础肥力Table 1 Soil fertility of experimental field in each location

试验所用98%DPC 可溶性粉剂由河北国欣诺农生物技术有限公司生产并提供。

表2 各试验点管理概况Table 2 Major agricultural practices in each location

图1 各试验点2018 年棉花生长季月累计降水量及平均温度Fig. 1 Monthly cumulative rainfall and mean temperature during cotton growing season in each location in 2018

1.1 试验设计

试验采用随机区组设计,重复3~4 次。 设早于人工打顶10 d(T1)、与人工打顶同期(T2)2 个化 学 封 顶 时 期,DPC 应 用 剂 量 设0、90、180、270 g·hm-24 个水平,以人工打顶为第一对照,以不打顶为第二对照。小区6~8 行,面积30 m2左右。

1.2 调查和测定方法

DPC 化学封顶前在每小区选10 株代表性植株挂牌, 并用红色毛线标记当时的主茎顶端;收获前调查新生果枝数、总果枝数,并测量株高。

收获后计小区实收籽棉产量,折算单位面积产量。 北疆石河子Ⅱ和南疆沙雅未收集到实收籽棉产量数据, 湖北黄冈未收集到T1 期处理的相关数据。

以喷施脱叶催熟剂前的吐絮率和一次花率反映棉花熟期。 吐絮率指吐絮棉铃占总铃数的比例,一次花率指第一次收获的籽棉重占籽棉总重的比例。

1.3 数据统计

用Microsoft Excel 2016 进行数据整理,用SAS 8(SAS Institute 2000)一般线性模型进行方差分析,用Duncan’s 法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 DPC 化学封顶对棉株生长的影响

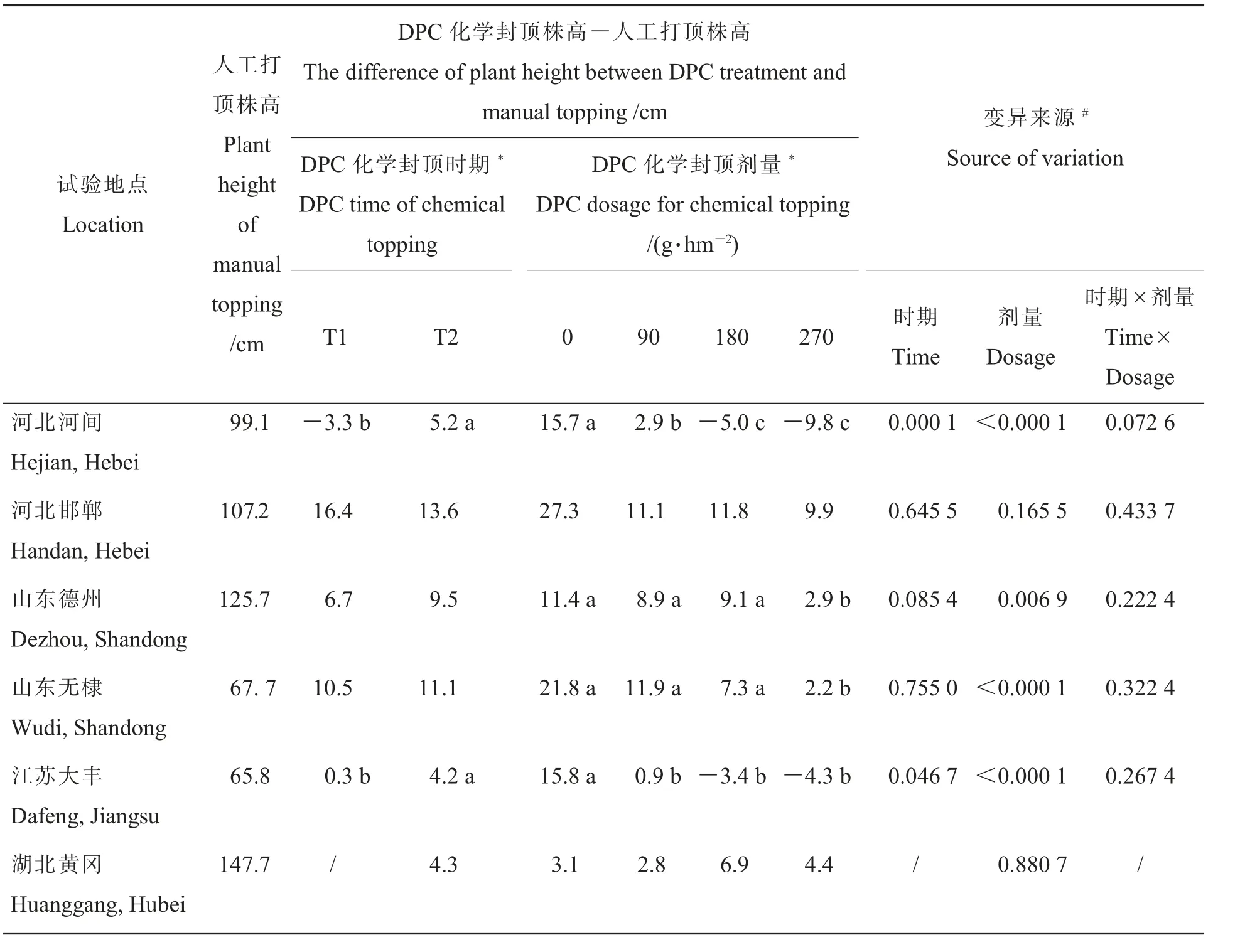

2.1.1 株高。 株高是品种、气候和管理措施综合作用的结果。 比较各试验点人工打顶的株高(表3),可见湖北黄冈的最高,达147.7 cm;其次为山东德州和河北邯郸,均在100.0 cm 以上;新疆棉区因降雨少、土壤盐碱度高、且无霜期短等原因,株高普遍偏低,北疆石河子Ⅱ最高,为88.5 cm,南疆轮台的最低,为54.6 cm。 山东无棣(黄河流域)和江苏大丰(长江流域)人工打顶的株高不足70.0 cm,可能与这两个试验点地处盐碱区有关。

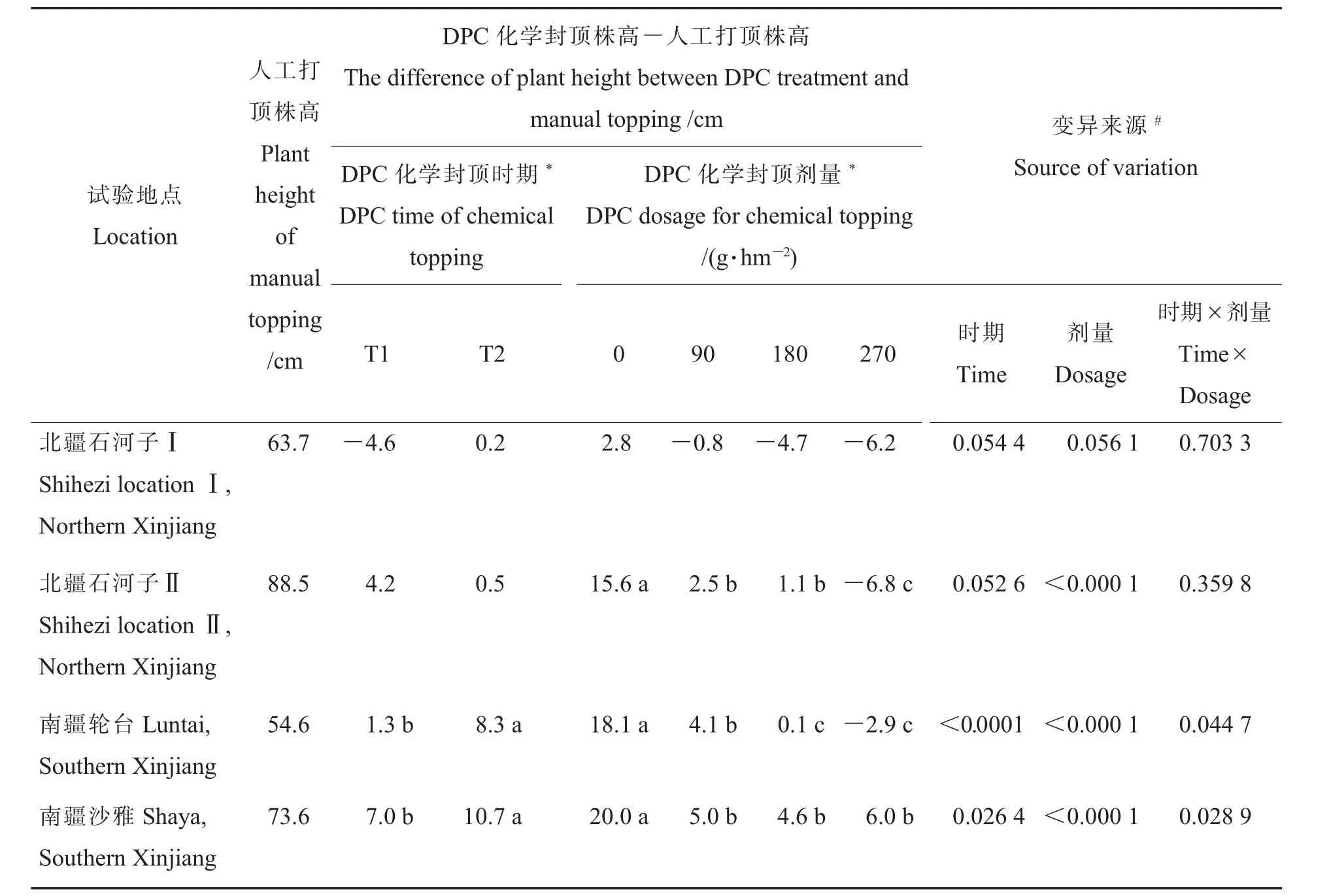

DPC 化学封顶株高与人工打顶的差值可以反映化学封顶的控长效果。 如表3 所示,各试验点清水对照的株高均高于人工打顶,河北邯郸的相差最多,为27.3 cm;北疆石河子Ⅰ的最少,为2.8 cm。在多数试验点DPC 封顶时期显著影响控长效果,表现为封顶早、控长作用强,封顶晚、控长作用弱,河北河间T1 期DPC 化学封顶的平均株高甚至较人工打顶低3.3 cm。 在大部分试验点, 随DPC 封顶剂量增加, 控长作用加强,中(180 g·hm-2)、高剂量(270 g·hm-2)DPC 处理下的株高在数个试验点甚至较人工打顶有不同程度的降低。

2.1.2 果枝数。 各试验点人工打顶的单株果枝数有较大差别,湖北黄冈、山东德州和河北邯郸的单株果枝数较多,为15.2~17.9;新疆棉区4 个试验点的较少,单株果枝数为8.2~10.8;其他几个试验点的单株果枝数为11.1~13.1(表4)。

表3 DPC 化学封顶对棉花株高的影响Table 3 Effect of chemical topping with DPC on plant height

表3 (续)Table 3 (Continued)

新生果枝是化学封顶相对于人工打顶新长出的果枝。 由表4 可知,DPC 化学封顶时期和剂量对新生果枝数均有较大影响,T1 期DPC 化学封顶的果枝数较人工打顶增加0.6~4.4;T2 期化学封顶的新生果枝数较人工打顶增加2.3~7.7。

不同棉区清水对照的果枝数较人工打顶增加的程度不同, 黄河流域棉区的增加较多,为6.0~8.3;新疆棉区的增加较少,为2.4~4.7;长江流域棉区麦/ 油后直播棉的增加幅度为3.7~5.5。 各试验点DPC 化学封顶果枝数与人工打顶的差值显著小于清水对照(DPC 剂量为0)与人工打顶的差值(南疆轮台和沙雅除外),不同剂量DPC 之间的差异相对较小(表4)。

2.2 DPC 化学封顶对棉花产量的影响

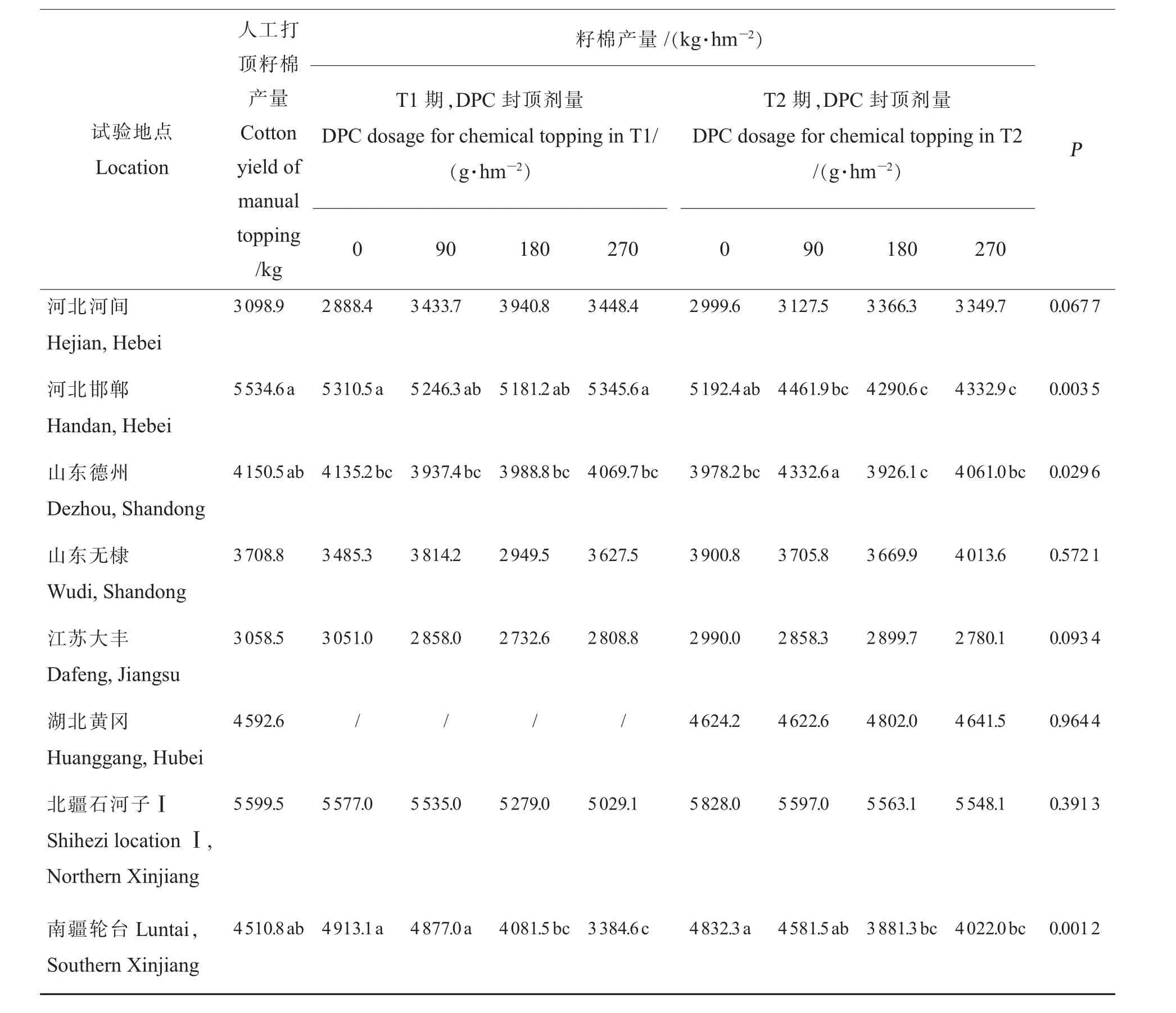

北疆石河子Ⅱ和南疆沙雅未收集到实收籽棉产量数据, 其余8 个试验点的产量结果如表5所示。 不同试验点之间的籽棉产量差异比较大,河北邯郸和北疆石河子Ⅰ产量最高, 达到5 500 kg·hm-2以上;河北河间和江苏大丰的产量较低,不到3 100 kg·hm-2。

方差分析结果表明,DPC 化学封顶在河北邯郸、山东德州和南疆轮台显著影响籽棉产量(表5)。 与人工打顶相比,河北邯郸T2 期的DPC 化学封顶、 山东德州T2 期的中剂量DPC(180 g·hm-2)、南新疆轮台T1 期的高剂量DPC(270 g·hm-2)处理显著降低了籽棉产量,但这3 个试验点的其他处理和另外5 个试验点的DPC 化学封顶对产量无显著影响(表5)。 分析产量构成因素(数据未列出)可知,河北邯郸T2 期DPC 化学封顶和南疆轮台T1 期高剂量DPC 化学封顶的产量下降主要与铃数减少有关。

表4 DPC 化学封顶对棉花新生果枝数的影响Table 4 Effect of chemical topping with DPC on the number of new fruiting branches

2.3 DPC 化学封顶对棉花熟期的影响

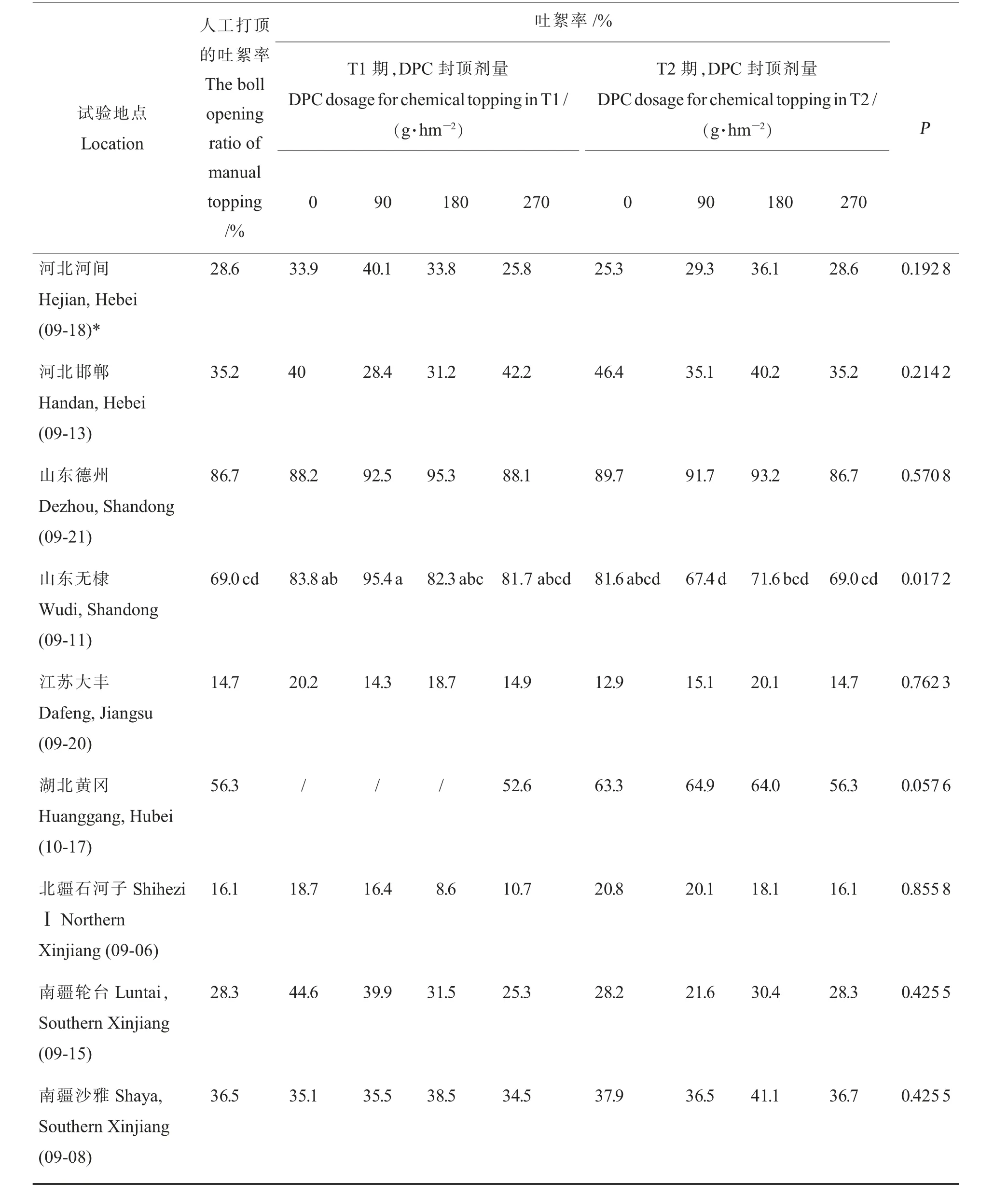

各试验点在收获前均喷施脱叶催熟剂,并在喷施脱叶催熟剂前调查了吐絮率(北疆石河子Ⅱ除外)。 从表6 结果可见,山东无棣DPC 化学封顶显著提高吐絮率, 其T1 期清水对照、 低剂量DPC 的吐絮率较人工打顶显著增加14.8 和26.4百分点,其他处理与人工打顶无显著差异。

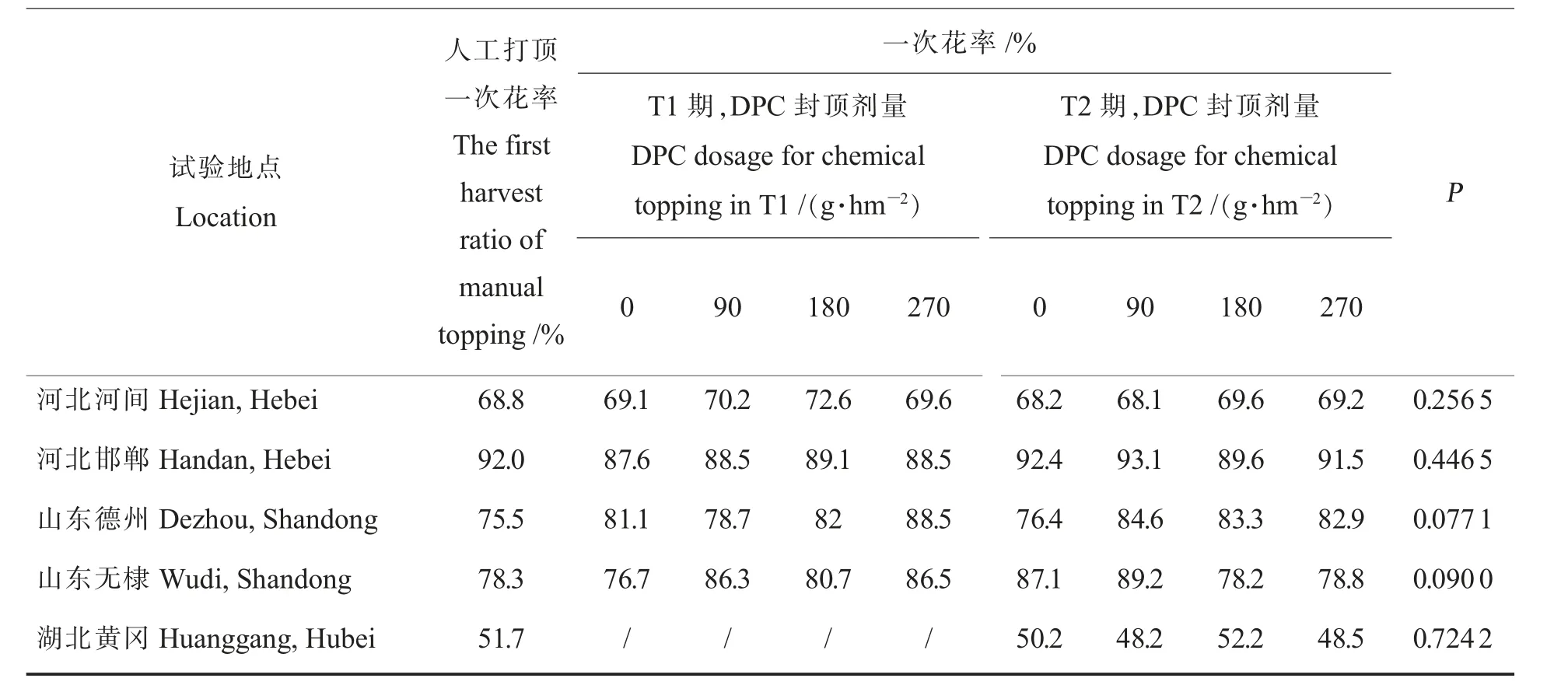

在河北河间和邯郸、山东德州和无棣及湖北黄冈还收集了一次花率数据 (表7), 结果表明DPC 化学封顶对各试验点的一次花率均无显著影响。

表5 DPC 化学封顶对籽棉产量的影响Table 5 Effect of chemical topping with DPC on the yield of cotton

表6 DPC 化学封顶对喷施脱叶催熟剂前吐絮率的影响Table 6 Effect of chemical topping with DPC on the boll opening ratio before spraying harvest aids

表7 DPC 化学封顶对棉花一次花率的影响Table 7 Effect of chemical topping with DPC on the first harvest ratio of cotton

3 讨论

DPC 在国内外棉花生产中已广泛应用多年,主要用于防止徒长、塑造株型、提高棉田管理效率[3,12-13]。 我国各棉区已在人工打顶条件下形成了比较成熟的棉花DPC 系统化控技术[14-17],增效缩节胺(25%DPC 水剂)的化学封顶效果也逐步得到肯定及应用[6-7,13,15-16,18],普通98%DPC 粉剂是否也能稳定实现化学封顶是本文探讨的主题。

因为存在顶端优势,本研究清水对照株高在多数试验点较人工打顶高15 cm 以上,但籽棉产量和熟期与人工打顶均无显著差异,说明在现有管理的基础上,减免人工打顶并非不可能。 然而,棉花生产除产量和熟期之外,还需要考虑田间管理效率和病虫害发生情况。 清水对照株型高大,一方面会降低田间作业效率、 不利于田间管理(包括对病虫害的防治),而且可能因植株上部幼嫩器官多、田间郁闭重从而加重病虫害。 此外,清水对照的收获指数也低于人工打顶 (数据未列出)造成生物量的浪费。

本研究的DPC 化学封顶是在免除人工打顶的条件下, 在各地常规DPC 系统化控的基础上多应用了1 次DPC。 与清水对照相比,DPC 化学封顶不仅能控制株高,而且能缩短营养枝和果枝(数据未列出),从而有效塑造塔形植株、增加棉株直立性和田间通透性。 T1 期化学封顶的产量虽然与T2 期相当, 但因对植株生长控制过重可能带来潜在风险, 如节间过短不利于机械采收、上部果枝果节少在特殊条件下导致减产等[3,19-21]。河北邯郸T2 期DPC 化学封顶的产量低于T1 期和人工打顶, 主要原因在于该试验点T2 期化学封顶后遇高温干旱(图1B),如适时灌溉可予以避免和解决。 高剂量DPC 化学封顶也存在减产风险,其原因与早封顶(T1 期)相同。

4 结论

本文虽然为一年试验的结果, 但10 个试验地点分布在不同棉区, 气候和土壤条件不同,种植方式不同,供试品种不同,管理措施不同,常规DPC 系统化控的次数和用量不同,株高和产量变幅很大(分别为55~148 cm 和3 100~5 500 kg·hm-2), 但除个别试验点因封顶时间早或应用剂量大外,DPC 化学封顶对产量无显著影响, 对熟期也未见不利影响。初步判断棉花应用普通98%DPC 粉剂化学封顶的稳定性和普适性较好,综合考虑对生长、产量和熟期的影响,建议与人工打顶同期喷施中低剂量(90~180 g·hm-2)的DPC进行化学封顶。

5 展望

未来需要持续开展多点试验和示范,以进一步验证DPC 化学封顶技术的稳定性和普适性;为了揭示DPC 化学封顶的技术机理, 还需要从环境与作物的关系、个体与群体的关系和源库关系等方面解析化学封顶对棉花产量和品质形成的影响。 此外,还要开展DPC 化学封顶技术与密度和肥水等栽培措施的耦合效应研究,以期降低综合生产成本、节约自然资源、简化管理措施,并保障棉花产量、品质和熟期的稳定性。

致谢:

对合作单位其他人员在试验开展过程中给予的帮助致以诚挚的谢意!