黄河下游游荡型河道提升治理目标与对策

李军华 许琳娟 江恩慧

摘 要:黄河下游因剧烈的游荡特性与悬河特征使其河道治理成為世界性难题,黄河流域生态保护和高质量发展已上升为重大国家战略,其主要目标任务中明确提出要保障黄河长治久安。然而,299 km游荡型河段河势未完全控制,危及大堤安全。根据国家战略对河道治理的新要求,在总结下游游荡型河道整治历程的基础上,分析了新时期下游游荡型河道整治在黄河防洪体系中的地位、作用以及提升治理目标,剖析了目前游荡型河道存在的问题及需要应对的挑战,提出了完善河道整治工程措施、加强畸形散乱河势治理、研发仿生态工程新材料与新坝型等提升治理对策,支撑新时期河道和滩区综合提升治理工程的实施。

关键词:游荡型河道;河道整治;河势稳定控制;畸形河势;黄河下游

中图分类号:TV85;TV882.1 文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.09.015

Abstract:River regulation in the lower Yellow River has become a worldwide problem due to the characteristics of violent wandering and suspended river. Ecological protection and high-quality development in the Yellow River basin have become a major national strategy and the main objectives and tasks are to ensure the long-term stability of the Yellow River. However, the wandering reach river regime of 299 km is not fully controlled, which endangers the safety of the levee. According to the new demand of national strategy for river regulation, on the basis of the downstream wandering river regulation course, the status, role and improving the control objectives of the downstream wandering river regulation in the new period in the Yellow River flood control system were analyzed, the current problem and challenge of the wandering channel were dissected and the improving management countermeasures were put forward, such as improving river regulation engineering measures, enhancing the control of deformity messy river regime, research and development bionic engineering new material and the new dam type, which would support the implementation of comprehensive improvement project of river channel and beach area in the new period.

Key words: wandering channel; river channel regulation; river stability control; deformity regime; Lower Yellow River

黄河下游游荡型河道起于河南孟津白鹤,止于山东东明高村(本文将白鹤至高村河段统称为黄河下游游荡型河道),全长299 km,流经洛阳、焦作、郑州、新乡、开封、菏泽、濮阳等地市。其中:白鹤至京广铁路桥河段为禹王故道,几千年来无太大变化;京广铁路桥至东坝头河段为明清故道,已行河500余a;东坝头以下河道是1855年铜瓦厢决口后,改道东北流,穿运河夺大清河形成的,该河段纵比降大,流速快,水流破坏力强,河床泥沙颗粒粗、黏粒含量小、抗冲能力弱,塌滩迅速,对堤防威胁大。随着河道长期堆积抬升,在京广铁路桥以下形成地上悬河,临河滩面一般高出背河地面4~6 m,最大临背高差达10 m,黄河大堤一旦决口,将给黄淮海平原广大地区造成深重的灾难[1]。黄河下游特殊的水沙条件及河床特性决定了其河势游荡多变的特点,为了保障防洪安全,历代治黄都比较重视河道整治工程建设。游荡型河道整治可有效限制河势变化,控导主溜,减小洪水对大堤的直接威胁,是保障黄河长治久安、推动黄河流域高质量发展的根本举措。

1 黄河下游游荡型河道整治的新机遇

历史上黄河下游洪水灾害严重,以“善淤、善决、善徙”闻名于世。从周定王五年(公元前602年)至1938年郑州花园口扒口的2 540 a中,有记载的黄河决口年份就有543 a,有些年甚至决口数十次,共达1 590余次,有“三年两决口”之说,每次决口都会给沿岸人民带来深重的灾难。目前,洪水风险依然是黄河流域的最大威胁。299 km游荡型河段河势未被完全控制,危及大堤安全,一旦决口,水沙俱下,不仅威胁12万km2保护区内1.3亿群众的生命财产安全,还会造成大范围生态灾难,必将打乱中华民族复兴的步伐。黄河下游滩区既是黄河滞洪沉沙的场所,又是190万群众赖以生存的家园,河南、山东黄河滩区居民迁建规划实施后,仍有近百万人生活在滩区,在河势变化尤其是剧烈演变的过程中,常常坍塌大量耕地,甚至将村庄塌入河中。为了滩区人民的安全,需要开展河道整治,以控制河势、形成固定的流路,保持滩槽相对稳定,稳滩护村。随着国民经济的发展,对河流的要求越来越高,为了保证工农业及城市生活用水,必须整治河道、稳定河势,提高引水的保证率[2]。

2019年9月18日,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上提出,黄河流域生态保护和高质量发展同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样,是重大国家战略,明确要求实施河道和滩区综合提升治理工程,减缓黄河下游淤积,确保黄河沿岸安全。习近平总书记在2020年1月3日中央财经委员会第六次会议上再次强调,黄河流域生态保护和高质量发展要高度重视解决突出重大问题,要从保证黄河安澜的角度,实施河道和滩区综合提升治理工程,科学把握水沙关系,综合处理泥沙问题,推动下游河段控导工程续建加固工程建设。可见,开展游荡型河道提升治理是黄河治理的重要举措,也是新时期重大国家战略的迫切需求,游荡型河道进一步的提升整治将迎来难得的历史新机遇。

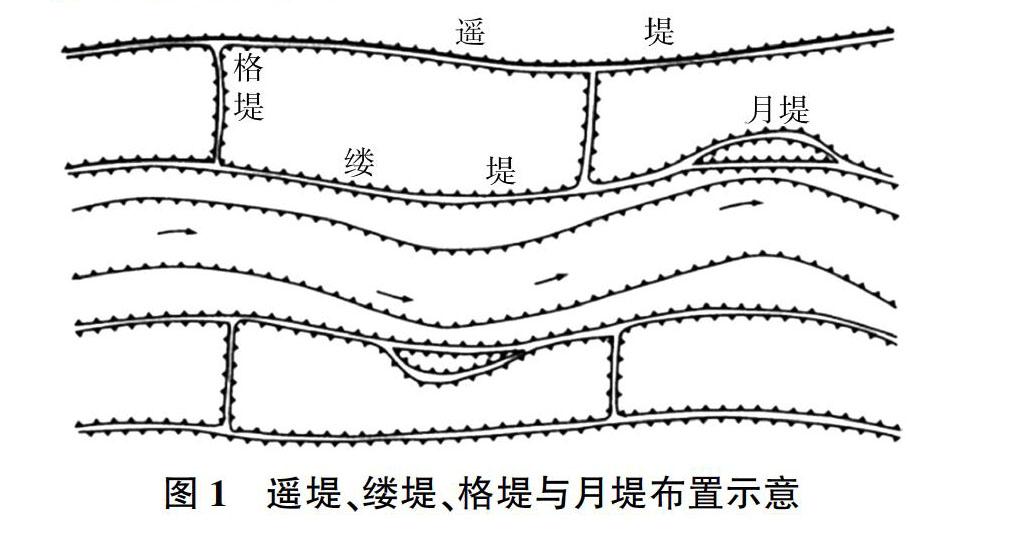

2 游荡型河道整治历程

黄河下游河道整治由来已久,伴随着中华民族发展的历程,不断认识、不断实践、不断完善。从大禹开九河分流、汉代贾让不与河争地、汉朝王景宽河固堤利用水门分流滞沙等可以看出,宽河分流分沙的治理思想在当时占主导地位。随着人口增长和对土地的占用,宽河分流分沙受到了限制,“窄河束水攻沙”的思想逐步应运而生。“束水攻沙”是把水流限制在主河槽内,提高水流流速,从而使水流保持较高的挟沙能力,防止泥沙淤积。明朝潘季驯是这一策略最杰出的倡导者和实践者,他创造性地把堤防工程分为遥堤、缕堤、格堤和月堤(见图1),并论述了上述4种堤防的不同作用及相互关系,实际上是“宽滩窄槽”的观点。潘季驯利用“宽滩窄槽”“束水攻沙”理论,对兰阳(今兰考)以下河道进行了治理,扭转了嘉靖、隆庆年间黄河“忽东忽西,靡有定向”的混乱局面,取得了一个时期“河道安流”的成效。潘季驯的治河理论与实践对后世产生了很大影响,清代靳辅、陈潢在治河保漕运方面做出过较大成绩,但他们也是承袭潘季驯的治河主张和方法[3],这也可以看作是现代治黄采用的“宽滩窄槽”治理格局的雏形。

1922年,美国学者费礼门(Freeman)发表《中国洪水问题》,主张在黄河下游宽河道内,距现有堤脚800 m修筑直线型新堤,并以间距大于6 km的丁坝护之,以束堤槽,逐渐刷深。这一观点引发了争论,即大堤是应该靠近河道还是像当时那样远离河道。德国学者恩格斯(Engels)主张固定中水河槽,通过“之”字形河道冲深河道,形成深水河槽;德国学者方修斯(Franzius)建议筑一道或两道新堤,堤距650 m,新堤不一定与老堤同样高,也不要太坚固,超新堤标准洪水由新老堤间下泄。无论哪种观点,其关键都是在下游固定中水河槽。

1949年,黄河发生了大洪水,沿黄人民经过艰苦的抗洪斗争,战胜了接连发生的险情,在与洪水斗争的过程中人们认识到,即使在济南以下的弯曲型河段,单靠两岸堤防和险工难以保证黄河下游防洪安全[2]。为此,从1950年开始开展以防洪为目的的河道整治工程试验,继而在弯曲型河段推广,并经受住了1957年、1958年大洪水的考验,后经调整和续建,河道整治工程已控制了河势。在总结弯曲型河段经验的基础上,1965年至1974年重点对过渡型河段进行了河道整治,经过完善现已基本控制了河势。游荡型河道河势演变的任意性强、范围大、速度快,情况极为复杂,20世纪50年代集中力量在防洪方面加高堤防,无力涉及河道整治。20世纪60—70年代,对于该河段能否进行河道整治、能否控制河势还存在争议。“八五”科技攻关期间,胡一三等[4-5]分析了下游游荡型河道河势演变规律,提出的“微弯型整治方案”得到了实施,通过整治后河势游荡范围明显减小,一半以上的河道河势得到了初步控制。2002—2006年,江恩慧等[1]进一步开展了黄河下游游荡型河道河势演变机理与整治方案研究,揭示了“河性行曲”“大水趋直、小水坐弯”“河弯蠕动”等机理,进一步优化了游荡型河道整治方案,依据此方案在2006年年底开展了新一轮黄河下游游荡型河道整治,治理效果表明该河段河势游荡范围进一步减小。

3 黄河下游游荡型河道提升治理目标

3.1 游荡型河道整治面临的新形势

近年来,进入黄河下游的水沙过程发生了巨大的变化,枯水期大大延长,流量在2 000 m3/s以上年均出现的天数由2000年以前的44 d减少到10 d。原河道整治工程的设计流量为4 000 m3/s、含沙量为30 kg/m3,致使一些河段枯水流路形态与规划流路差异较大,河势不稳定,特别是在一些河道整治工程不完善的河段,河势出现上提下挫、工程靠溜不稳,局部河段与中水整治工程布局存在不匹配现象,甚至诱发并形成一些畸形河势、横(斜)河等,加之滩区内居住上百万群众,防洪压力巨大,若不及时采取人工治理措施来稳定河势,有可能发生塌村掉庄现象,直接威胁滩区群众的生命财产安全和黄河大堤安全,甚至给引水带来许多问题。

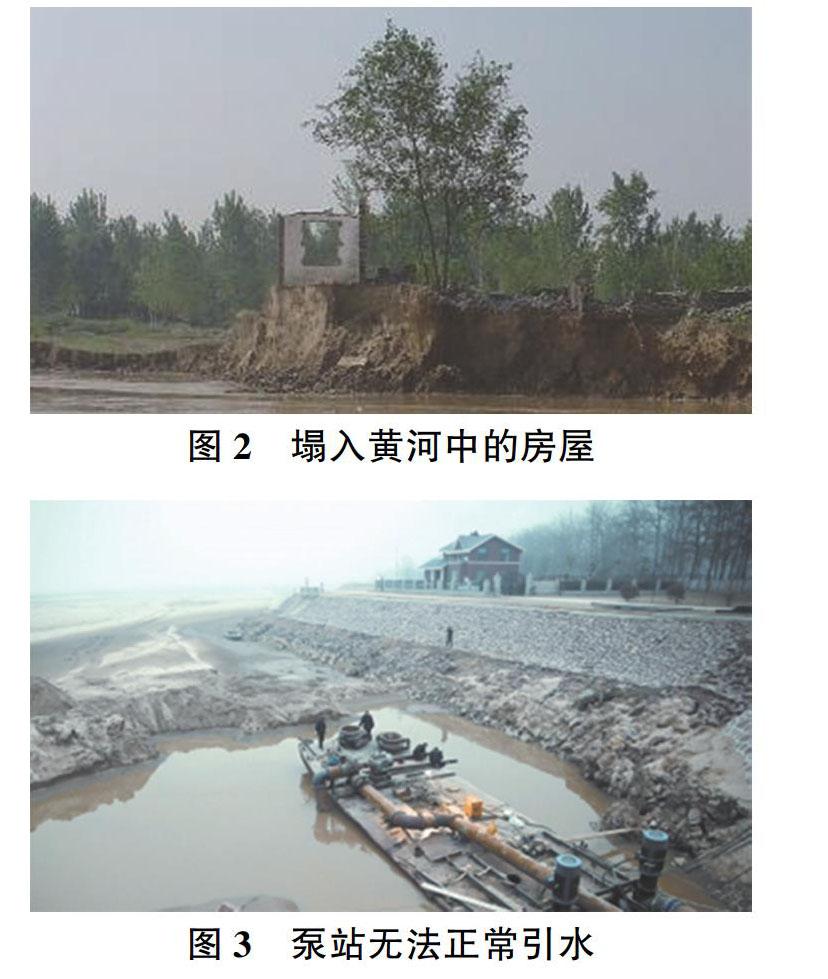

比如,黄河下游游荡型河道存在多处畸形河湾,严重影响防洪工程及滩区村庄居民安全(见图2);2013年黄河下游花园口河段河道发生调整,主流在原郑州白庙水厂花园口取水点处向北移了2 km,致使2013年11月底至2014年1月取水泵站无法正常引水(见图3),郑州市半城只能降压供水。针对目前黄河下游游荡型河段面临的长期枯水流量造成的畸形河势,以及由此引发的游荡型河道河势不稳定问题,亟须结合现有的河道整治工程体系,实施河道综合提升治理工程。

3.2 游荡型河道整治在黄河防洪中的地位與作用

下游防洪一直是治黄的首要任务,经过多年坚持不懈的治理和一系列防洪工程的修建,已初步形成了以中游干支流水库、下游堤防、河道整治、分滞洪工程为主体的“上拦下排,两岸分滞”防洪工程体系。黄河下游除南岸邙山及东平湖至济南区间为低山丘陵区外,其余全靠堤防约束洪水。目前黄河下游临黄大堤总长1 371.2 km,其中左岸长747.0 km、右岸长624.2 km。各河段堤防的设防流量分别为花园口22 000 m3/s,高村20 000 m3/s,孙口17 500 m3/s,艾山以下11 000 m3/s。经过多年的河道整治工程建设,目前陶城铺以下的弯曲型河道河势已得到控制,高村至陶城铺由游荡型向弯曲型转变的过渡型河段河势也得到基本控制,高村以上游荡型河段已布设了一部分控导工程,缩小了游荡范围,但河势尚未得到控制。前期河道整治实践表明,游荡型河道整治在黄河下游防洪中发挥了重要作用。

(1)防洪形势得到进一步改善。河道整治工程修建后,控制河势的能力增强,减少了在控导工程掩护范围内发生滚河危及堤防安全的概率;避免了横(斜)河的发生,减轻了堤防被冲决的威胁;河道整治后,能控制大洪水期间70%的主流行洪,洪水过后,主河槽相对稳定,防洪部位也可以科学预测,增强了防洪的主动性。

(2)缩小了主流摆动范围。通过“微弯型整治方案”的实施,黄河下游游荡型河道游荡范围明显减小,有一半以上的河段河势得到了初步控制;通过2006年年底开始的新一轮黄河下游游荡型河段整治,主流摆动范围由原来平均1 650 m缩减至390 m。

(3)改善了河道平面形态。通过河道整治,河相关系正向着有利方向调整。如高村断面主槽宽深比由12~45减小到6~19,平均水深由1.47~2.77 m增加到2.13~4.26 m。河道整治提高了汛期的输沙能力,汛期输沙率提高了30%左右,来水含沙量越高提高得越多,说明整治后的断面形态有利于高含沙水流的输送。河道整治工程改善了下游河段引黄涵闸的引水条件,促进了沿黄工农业的发展。

(4)塌滩、掉村现象明显减少。河道整治以前,河势游荡多变,造成村庄和滩地大量坍塌。据统计,黄河下游1949—1976年冲塌村庄256个,19世纪50年代平均每年坍塌滩地约6 667 hm2。河道整治后,特別是近十几年来,随着河道整治工程不断增加,河势得到改善,掉村现象已很少发生,塌滩现象也大为减少。

3.3 游荡型河道提升治理目标与实现途径

黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略明确要求实施河道和滩区综合提升治理工程,保障黄河长治久安。为使河道整治工程更好地适应当前的黄河水沙条件,进一步完善黄河下游游荡型河段的河道整治工程体系,河道整治目标应由初步控制黄河下游游荡型河道河势提高为基本稳定黄河下游游荡型河道河势。

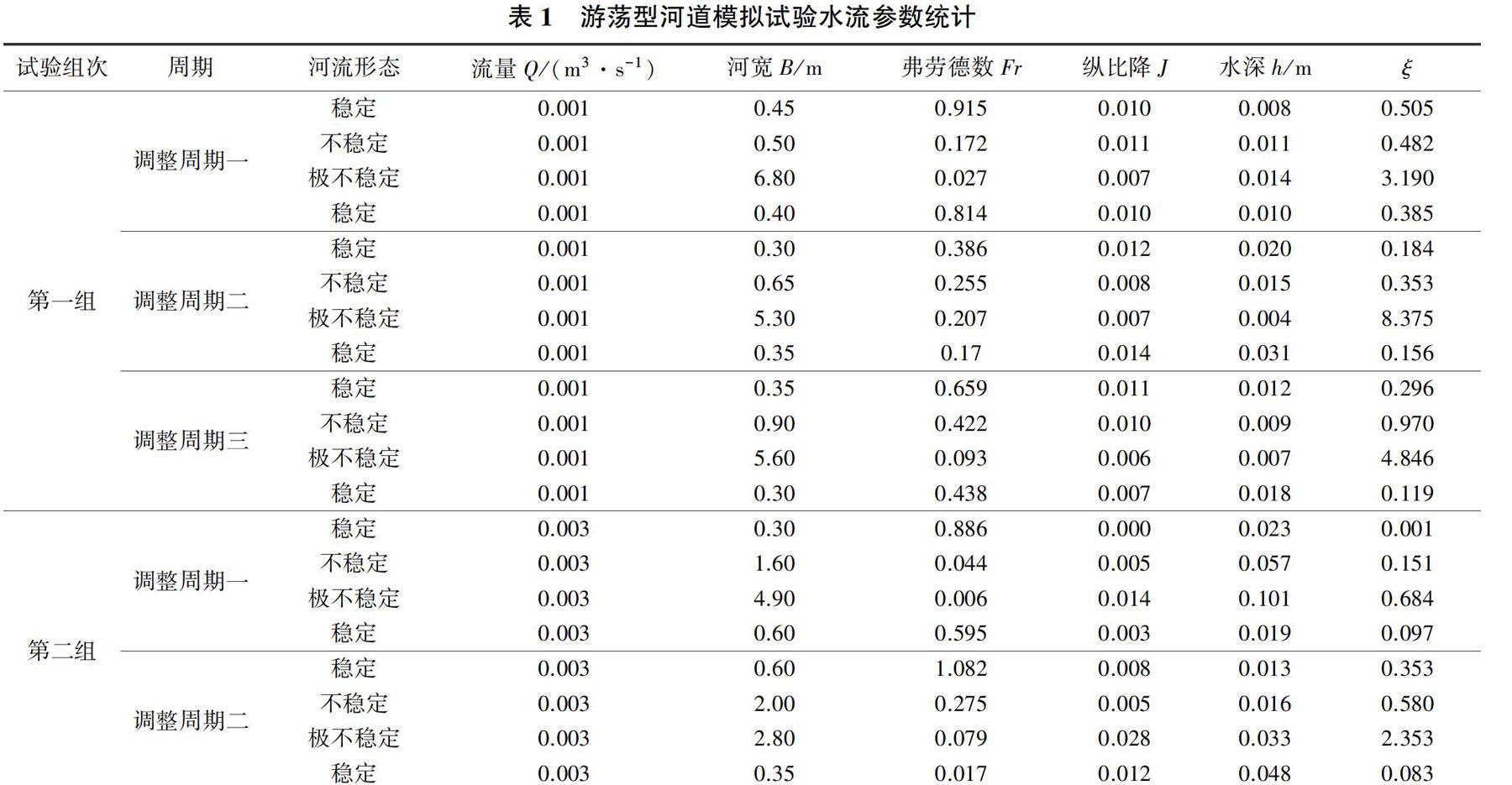

影响黄河下游游荡型河道河床演变的主要因素是来水来沙条件和河床边界条件[7-8]。为了防止下游河道萎缩退化,汛前利用黄河上中游水库腾库容的时机,下泄一定时段的中水流量,以维持或适当提高下游中水河槽的过流能力,同时通过水流条件改善不利河段的河势,使其按规划流路调整。然而,在长历时的枯水期,河势又会出现“小水坐弯”现象,部分河段发展为畸形河势。受黄河流域水资源量的限制,目前难以完全靠水沙调控来控制下游河势稳定,有必要结合河道工程边界条件来完善对河势的控制。黄科院前期开展了游荡型河道河势演变规律概化模型试验,通过模型试验塑造了游荡型河道发育演变过程,通过比较完整的河流演变周期,统计了相关水流参数[9](见表1),点绘了表达水流强度的弗劳德数Fr与河道形态非稳定性无量纲数ξ的关系(见图4,其中ξ=JB/h,J为河槽纵比降,B为河宽,h为水深)。试验结果表明,当ξFr时,河槽开始失稳,特别是当ξ>10Fr时,河道处于极不稳定状态。

根据式(1)建立的游荡型河道摆动临界状态指标,认为稳定游荡型河道河势可通过增大流速和减小河宽2种途径实现。流速可通过水库调节,但受黄河流域水资源短缺以及黄河下游过洪能力的限制,调节过程还要考虑不同河段输沙的均衡[10]。河宽主要通过河道整治工程来控制,但是在考虑枯水期河势稳定的同时,还需要考虑大洪水期间的排洪河宽,这就要求在河道整治过程中选用一种合适的坝型(如潜坝),既能使枯水期的河势稳定,又不影响大洪水期主河槽泄洪与滩地洪水退水归槽。

4 游荡型河道提升治理对策

4.1 加快开展游荡型河段控导工程续建

目前,黄河下游游荡型河道是按中水流路进行整治的,整治流量为4 000 m3/s。然而,进入下游的水沙过程与整治流量差异非常大,部分工程靠溜部位上提现象明显,工程上首塌滩严重,有的已超出工程控制范围,有被抄后路的危险,如古城、府君寺、欧坦、蔡集等工程。同时,小水的不断作用还易形成畸形河湾,造成部分工程脱河或半脱河,如张王庄、保合寨、马庄、河道、三合村等工程相继脱河;逯村、开仪、裴峪、东安、老田庵、大张庄、柳园口、顺河街、大宫、王庵、贯台等工程仅下首靠溜,不能有效控导主溜;裴峪、大玉兰、驾部、桃花峪、韦滩工程前出现横河、Ω形等畸形河湾。

为了适应新的水沙过程,黄科院通过小浪底至陶城铺800 m大型动床河工模型试验,对游荡型河段新续建的43处工程进行了检验。游荡型河段工程续建长度26.9 km,整治河宽不足2.0 km的河段全部采用潜坝,潜坝高程按2017年1 000 m3/s流量水位控制。试验结果表明:游荡型河段控导工程续建后,工程对枯水期的河势控导作用明显增强;对于原来河势控制较好的河段,河势控制效果进一步加强,如金沟至孤柏嘴河段、马渡至九堡河段、东坝头至老君堂河段等;在初始流路存在畸形河湾或与规划治导线不一致的河段,受大洪水过程较强造床作用的影响,河势逐渐向规划流路调整,出现了较大范围的调整,如孤柏嘴至驾部河段、东安至桃花峪河段、九堡至韦滩河段等;原来不靠河或仅部分靠河的工程,工程靠溜长度增加,河势控制能力明显提升,如开仪、裴峪、神堤、驾部、老田庵、桃花峪、王庵、南小堤险工等。可见,应加快开展游荡型河段控导工程续建,进一步增强河道整治工程体系对枯水流路的控制能力。

4.2 加强畸形、散乱河势研究与治理

畸形河势演变不稳定,其发展过程中往往造成滩地不断坍塌,损失大量农田,特别是畸形河湾严重时形成横河,对防洪安全危害最大,若不及时采取人工措施来稳定河势,有可能发生塌村掉庄现象,直接威胁滩区群众的生命财产安全,甚至会进一步威胁黄河大堤的安全。此外,花园口河段工程靠河不到位,花园口将军坝自2009年以来一直脱河,影响了花园口险工作为供游客参观游览的“窗口”形象,花园口险工建设历史悠久,将军坝是黄河文化的一个标志,其长期不靠河对黄河的文化传承造成了极大影响。

加快开展游荡型河段控导工程续建,可以大大加强对299 km游荡型河段的河势控制。然而,对于畸形、散乱河势的河段,即使控导工程上马,由于受前期不利地形条件的影响,河流自然塌滩使河势向规划流路方向发展极为缓慢,甚至一些畸形河湾仅靠水动力条件很难调整到规划流路,因此建议开展长期小水作用下畸形河湾发育与消亡过程分析,揭示黄河下游游荡型河段畸形、散乱河势成因,选择老田庵至花园口散乱河势河段、三官庙至黑岗口畸形河势河段为重点研究对象,通过物理模型试验、数值模拟等手段,制定相应的治理方案,并尽快实施。

4.3 研发仿生态工程新材料与新坝型

黄河下游的整治建筑物有着悠久的历史,随着科学技术的发展和经验的积累,建筑材料、建筑物类型、结构形式也在不断地发生变化。整治建筑物类型包括丁坝、垛、护岸3种形式,古代多采用埽工,后逐步改用柳石工和耐久的土石工[12]。为了逐步改变汛期传统坝岸工程频繁抢险的被动局面,适应河道整治工作需要,广大治黄工作者在充分发挥传统结构优势的前提下,利用新材料、新技术和新工艺不断进行整治工程新结构形式的研究,较为成熟的主要成果有以土工织物为主要材料或护底材料,并结合各种压载物组成的沉排坝,以及以混凝土为主的混凝土透水桩坝[13]。为了深入贯彻落实国家生态文明建设理念,加强流域生态保护,迫切需要对河道工程进行仿生态改造结构形式与新材料的相关研究,揭示减少坝垛出险和促进河道水流生物坝坡驻留、繁衍的机理,在满足防洪需求的坝型基础上,分析有利于水生生物繁衍生息的河道工程结构与材料,提出兼顾防洪安全与生态友好的河道整治工程形式和工程设计,提出生态友好型河道工程的施工技术、抢险和加固技术,并在黄河下游299 km游荡型河道开展示范。

5 结 论

从治黄历史和现实发展需求来看,河道整治工程是黄河下游河道治理的一种有效措施。事实证明,通过河道整治,游荡型河道可有效限制河势变化,控导主溜,减小洪水对大堤的直接威胁,是保障黄河长治久安、推动黄河流域高质量发展的根本举措。随着社会经济的发展,国家对河流治理的要求越来越高,黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,要求必须进行河道整治,稳定河势。面对新时代黄河下游游荡型河道整治面临的新机遇,加之游荡型河道整治在改善下游防洪形势、缩小河道游荡范围、稳滩护村以及保证工农业和城市生活用水等方面都发挥着巨大的作用,游荡型河道整治的目标应由初步控制河势提高为基本稳定河势,其实现途径是首先通过黄河上中游水库调控来维持或适当提高下游中水河槽的过流能力,其次要进一步优化河道整治工程布局,提升枯水期对河势的控导效果。建议加快开展游荡型河段控导工程续建,加强畸形、散乱河势研究与治理,开展仿生态工程新材料与新坝型研发工作,为新时期黄河下游河道及滩区综合提升治理工程的实施提供理论和技术支撑。

参考文献:

[1] 江恩慧,曹永涛,张林忠,等.黄河下游游荡型河段河势演变规律及机理研究[M].北京:中国水利水电出版社,2006:1-6.

[2] 胡一三,江恩慧,曹常勝,等.黄河河道整治[M].北京:科学出版社,2020:387-388.

[3] 江恩慧,李军华,陈建国,等.黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能及滩区减灾技术研究[M].北京:中国水利水电出版社,2019:67-70.

[4] 胡一三,张红武,刘贵芝,等.黄河下游游荡型河段河道整治[M].郑州:黄河水利出版社,1998:77-80.

[5] 胡一三.黄河河势演变[J].水利学报,2003,34(4):46-50.

[6] 水利部黄河水利委员会.黄河流域综合规划(2012—2030年)[M].郑州:黄河水利出版社,2013:58-65.

[7] 钱宁,张仁,周志德.河床演变学[M].北京:科学出版社,1989:183-219.

[8] 谢鉴衡.河床演变及河道整治[M].北京:中国水利水电出版社,1997:92-97.

[9] 李军华.黄河下游自塑模型[R].郑州:黄河水利科学研究院,2012:52-56.

[10] 李军华,江恩慧,董其华,等.黄河下游均衡输沙与游荡型河道整治[M].郑州:黄河水利出版社,2018:111-124.

[11] 刘燕,夏修杰,董其华,等.黄河下游河道综合治理工程效果检验模型试验研究[R].郑州:黄河水利科学研究院,2020:10-11.

[12] 胡一三.中国江河防洪丛书:黄河卷[M].北京:中国水利水电出版社,1996:351-355.

[13] 张俊华,许雨新,张红武,等.河道整治及堤防管理[M].郑州:黄河水利出版社,1998:94-99.

【责任编辑 张 帅】