郑正秋电影中的女性形象谱系梳理与研究

艾 青

郑正秋曾说:“大凡一部戏,要是没有女人的关系,就难得看客的欢迎。”他的电影总是偏爱那些在传统与现代之间、围绕着女性而展开的家庭爱情故事:1923年出品、由郑正秋编剧、第一位“正剧”女星王汉伦主演的《孤儿救祖记》开始涉及女性在家庭中作为母亲和女儿所遇到的种种问题,1924年,同样由郑正秋编剧、王汉伦出演的《玉梨魂》成为第一部“专门反映妇女生活的影片”,1933年由郑正秋编导的《姊妹花》指涉女性在贫富悬殊于阶级对立的社会问题中的命运,连映60余天不衰,再创票房纪录……一直到1934年《再生花》《女儿经》结束,郑正秋的电影生涯与明星影片公司紧密相连,共创作影片46部,包括编导影片17部,以及为其他26部电影编剧和3部电影导演,女性一以贯之地成为郑正秋电影的重要叙事对象。

“如迪克特指出,在民族主义、科学主义以及晚清以来‘保种’‘强种’的思想影响下,形成了现代化的‘性话语’及‘性控制’,强调男女性别的生理区别,由此确定了女性的社会职能,不仅在于生儿育女,还担当起建立现代国家、家庭结构的新角色。”也即,女性不仅担当着象征性边防卫士和民族文化载体这样的角色,她们又是民族意识和文化的再生产者,承担着“文化”监护人的任务,负有把文化传递给下一代的责任,并以特有的文化和意识方式营造一个“家”。周蕾认为,中国文化中这样的女性形象塑造代表了一种“第三世界”的原始主义,从而“指向一种有意种族化国家化的人性道德,一种‘中国式’的人性。”由是观之,秉持“营业主义加一点良心”的郑正秋反复书写女性在充满磨难与考验的恋爱家庭中的悲喜故事,不只是投都市观众对情节剧的口味之好,他更为深了的是,正因为中国观众对于女性的“观看”如此热衷,在女性身体之上加诸以民族精神特质便自然对于承载实现他的改良主义教化观念具有无法取代的重要性。本文将深入郑正秋电影剧作,对其中数量众多、风采各异的女性形象进行谱系梳理,进而探究郑正秋是如何通过对女性特质的书写实现他的电影教化诉求。

一、郑正秋电影中的女性形象谱系梳理

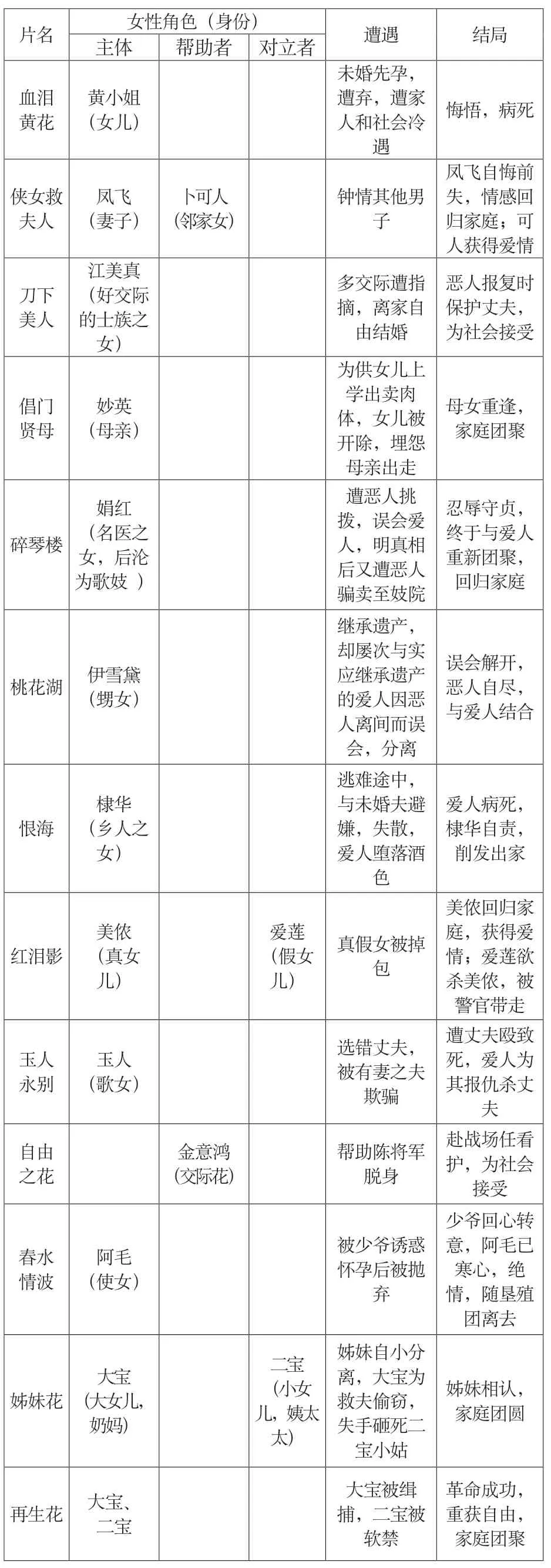

纵观郑正秋电影,我们可以发现一个基本的叙事模式:善良的、处于弱势的“主体”受到“对立者”的迫害,经历不公正的“遭遇”,而后在“帮助者”的协助下,又重新得到应得的“结局”(家庭、财产或爱情)。女性形象则分布于这几种角色:主体,帮助者和对立者。以下将郑正秋电影剧作中以女性形象为主体的影片按此模式展示,同时列出部分女性形象定位于其他角色的影片,以此考察其中女性形象的分布及其角色定位:

片名 女性角色(身份) 遭遇 结局主体 帮助者 对立者孤儿救祖记余蔚如(寡母)母子重回家庭,继承遗产玉梨魂 梨娘(寡母)蒙冤,被驱逐出家庭不能得到自由爱情病死,爱情由筠倩延续秀贞获得遗产、爱情和家庭;春华私奔,离开家庭上海一妇人最后之良心秀贞(童养媳)春华(富小姐)被迫与死人碑位拜堂成亲助赵贵全置田产,资助一村女读书盲孤女 翠英(孤女)吴爱宝(从村女到交际女)被男人欺骗,离婚受虐,被驱出家重新复明,获得爱情,重组家庭小情人 云贞(母亲)因门户之见,带着幼儿离开夫家,女儿 被 留下,独自抚儿长大与丈夫、女儿和他们的新家庭重逢,为了儿女们的幸福,自尽,儿子重回家庭侠凤奇缘金娉娉(女伶)凤琴(女儿)沦 为 女伶,遭权贵纠缠金娉娉与爱人逃亡海外组成家庭,凤琴获得爱情二八佳人来宝(孤女)自小遭弃,被迫与爱人分离,被安排婚姻重新回归家庭,获得爱情,组建家庭血泪碑 梁似珍(小女儿)梁似宝(大女儿)因恶人离间似珍失去爱人,被诬陷杀人似宝羞愧,自杀;似珍在法场上倒在爱人的怀里死去北京杨贵妃杨小真(交际花)父 母 专制,权贵纠缠与恋人终成眷属美人关 胡媚梨(妻子)欲 续 旧爱,心理上背叛丈夫和家庭自杀殉情白云塔凤子女扮男装使爱人识得绿姬真面目,重新获得爱情,绿姬羞愧跳塔自尽女侦探 女侦探 家中被恶党所乘秋凤子(有遗产的孤女)蒲绿姬(富家女)爱人被离间,遭恶人追劫隐至海外侦破恶党内部秘密,大仇得报,立功行赏黑衣女侠美华(女伶)父兄被恶人所杀参加革命,大仇得报

片名 女性角色(身份) 遭遇 结局主体 帮助者 对立者血泪黄花黄小姐(女儿)未婚先孕,遭弃,遭家人和社会冷遇悔悟,病死侠女救夫人凤飞(妻子)卜可人(邻家女)钟情其他男子凤飞自悔前失,情感回归家庭;可人获得爱情刀下美人江美真(好交际的士族之女)多交际遭指摘,离家自由结婚恶人报复时保护丈夫,为社会接受倡门贤母妙英(母亲)为供女儿上学出卖肉体,女儿被开除,埋怨母亲出走母女重逢,家庭团聚碎琴楼娟红(名医之女,后沦为歌妓 )遭恶人挑拨,误会爱人,明真相后又遭恶人骗卖至妓院忍辱守贞,终于与爱人重新团聚,回归家庭桃花湖 伊雪黛(甥女)继承遗产,却屡次与实应继承遗产的爱人因恶人离间而误会,分离误会解开,恶人自尽,与爱人结合恨海棣华(乡人之女)逃难途中,与未婚夫避嫌,失散,爱人堕落酒色爱人病死,棣华自责,削发出家红泪影美侬(真女儿)爱莲(假女儿)真假女被掉包美侬回归家庭,获得爱情;爱莲欲杀美侬,被警官带走遭丈夫殴致死,爱人为其报仇杀丈夫自由之花玉人永别玉人(歌女)选错丈夫,被有妻之夫欺骗金意鸿(交际花)帮助陈将军脱身赴战场任看护,为社会接受春水情波阿毛(使女)被少爷诱惑怀孕后被抛弃少爷回心转意,阿毛已寒心,绝情,随垦殖团离去姊妹花大宝(大女儿,奶妈)二宝(小女儿,姨太太)姊妹自小分离,大宝为救夫偷窃,失手砸死二宝小姑姊妹相认,家庭团圆再生花 大宝、二宝大宝被缉捕,二宝被软禁革命成功,重获自由,家庭团聚

图1.导演郑正秋

郑正秋电影中作为主体的女性往往被塑造成为典型的东方女性形象:美丽、贤良、柔弱、隐忍、守节、明理、对爱情忠贞不渝,几乎没有瑕疵,具有传统观念下一切美好的道德。女性的身份多为孤女、妻子、儿媳、母亲、童养媳、寡妇、歌女、女伶、婢女、交际花等旧式身份女性。女性的遭遇通常为:家庭变故、蒙冤、受骗、遭弃,她们深受来自男人、家庭、社会的伤害,但她们不计前嫌、忠贞爱情、孝敬老人、以德报怨。善良女性的结局往往是遭受挣扎、孤独和磨难,最终获得圆满的回报,以男女双方的结合(家的建立)或家庭的重新团聚作为结束,这在郑正秋电影剧作中占多数,如《最后之良心》里的秀贞、《盲孤女》里的翠英、《二八佳人》里的来宝、《北京杨贵妃》里的杨小真、《碎琴楼》里的娟红、《白云塔》里的凤子、《桃花湖》里的雪黛、《红泪影》里的美侬、《姊妹花》里的大宝等。其中在武侠片流行时期,郑正秋编写的《黑衣女侠》和《女侦探》中同为女儿身份的美华和女侦探都是为了报家仇,从外表柔弱的女子走向独立自强,参与到与敌手真实的斗争或革命中,将当时兴起的带有民族主义情绪的“新英雄主义”直接赋予了女性。

郑正秋电影大量书写了这类身处传统文化与日常生活双重压力下的女性,在其家庭、婚姻或爱情悲剧已经发生之后,仍然可以顽强负重,构成了家庭中重要的支撑力量,获得了广泛的观众认同。这种正面形象的女性结局在郑正秋电影后期又有了一些转变,女性不再处于默然接受来自男权的压制并等待男性救赎的位置,如《春水情波》中的阿毛在遭遇被少爷抛弃的命运后,已然觉悟,即便少爷回心转意想要与阿毛修好,阿毛断然拒绝,随垦殖团离去。《姊妹花》里的大宝更是具有一定的自我意识和反抗精神,与父亲、与压迫她的社会权势发生面对面的冲突,女性自我意识开始觉醒。

作为对立者的女性在郑正秋电影中经常是以善良女性的姊妹身份出现,价值系统却大相径庭,被塑造成为“坏女人”形象,她们的结局也有两种:一是死亡或被家庭背弃,如《最后之良心》里的春华被拆白党诱惑,抛弃丈夫携财私奔后却为炭气熏死;《白云塔》里的绿姬为了与凤子女扮男装后的富家子结婚而抛弃从凤子手里抢夺来的爱人,真相大白后羞愧得跳塔自杀;《血泪碑》里的似宝也因袒护情人而诬陷妹妹似珍,最后情人被杀,似宝连呼报应拔刀自杀;《红泪影》里的爱莲为抢夺心上人对美侬下毒手,被发觉后被驱逐投入监狱;二是痛下悔改,重新获得家庭,如《姊妹花》里的二宝,起初骄奢傲慢后得知奶娘大宝实为亲姐姐后,幡然悔悟与母亲和大宝站在一起痛斥父亲的寡情,决心营救因误杀而吃官司的姐姐。这些女性往往悖逆传统家庭伦理和社会伦理的美好道德,抢夺财产或爱情,引发主体女性家庭的破裂,但最终通过剧情变化,种种巧合或机遇,“坏女人”或至终不改因而走向灭亡,或悔改重被家庭接纳,郑正秋通过人物命运的设置完成了剧作对正统思想的遵守,即便这些抽象的“良心发现”在电影中陡转地突兀,似乎全然是奔着警世主题而去,但却符合了观众的“善恶终有报”的观影心理。

此外,还有一些作为主体的女性,她们偏离传统、但又不是“坏女人”,往往表现为奋不顾身地追求自由浪漫的爱情,对自由的追求是启蒙者曾大力呼吁的口号,但在郑正秋电影里这些偏离了传统的女性既获得了平等自由的机会,同时也可能导致欲望的泛滥,最重要的是这份自由与浪漫引发的不确定性会破坏家庭的稳定和谐,对于解救民族危境和抵御异质文明来说,自由、独立的女性不如具有传统道德的女性更能得到拥护和具有帮助,反而是“过度”,因此,也就具有危险性,因而她们的结局往往也是走向毁灭,以此作为在改良主义诉求上警示世人的补充。这在《玉梨魂》《血泪碑》《刀下美人》《美人关》,以及《血泪黄花》中都有所体现:《玉梨魂》里身为寡妇的梨娘内心渴望与爱人何梦霞自由恋爱并成立家庭,因而她最终必须通过自我牺牲来成全传统伦理,而筠倩则以另一种符合理想家庭的模式延续了梨娘的爱情;到了《血泪碑》里的新派女学生似珍追求维新、自由恋爱却遭守旧的母亲和姐姐压制,最后因为头脑简单的姐姐被利用因而遭诬陷死于法场,郑正秋在似珍这个人物一出场时即以一张字幕表明了她的命运:“处着不良的环境,逃不了恋爱的牺牲”,全片对“外拘谨而内淫荡”的姐姐似宝一面受到母亲的道德赞赏,一面却与男子通奸充满讽刺,而对似珍与如玉的爱情“似团圆而终不得团圆”的结局巧妙地避免了对“新”与“旧”的直接取舍,增添了浓厚的感伤气氛。《美人关》中的胡媚梨“有极大魔力,可以颠倒英雄”,但自始至终是一个让剧情感到紧张和危险的角色,虽丈夫曲意迎合,她却始终视夫若无物,惦念当日的心上人尚剑帆。当两人重逢时,尚剑帆已为丈夫的下属,媚梨为爱情开始穷追不舍,令丈夫屡起疑心,也令尚剑帆几陷窘境终被逼上前线杀敌,最终丈夫和情人都战死沙场,应了那句“英雄难过美人关”,悲痛不已的媚梨随爱人而去,越窗自尽。《刀下美人》中的美真是一个爱好交际的新女性,郑正秋一方面表现她对包办婚姻的反抗,与父亲决裂,离开家门;一方面又赋予她奢侈淫荡的(无论是有意的,周旋于两个男人之间,还是无意的,被男人欺骗)的性格特征,但结尾美真勇敢地保护了丈夫,拒绝了其他男性,回归了正统家庭。《血泪黄花》是根据社会新闻改编的时事剧,郑正秋沿用他对爱情、婚姻、遗产题材的手法,添加了许多“复杂之情节”,但原本是自由恋爱的社会新闻却经改写变为关于“失足女子”的故事,不守传统道德的黄小姐受人引诱未婚先孕,遭家人嘲讽和社会冷遇,在医院里又遭受人们看热闹的难堪。报纸大肆报道,黄小姐更是答应要上电影,最后在母亲的哀求和劝阻下追悔自己做错的事情,终因身体羸弱病死船上。可见郑正秋虽然倡导女性解放,但在敏感的新道德标准上却依旧选择了回归旧道德。

还有一类是扮演帮助者角色的女性,她们中有的以母亲身份出现,往往与抚孤者和教育者等同,如《孤儿救祖记》里的余蔚如,含辛茹苦抚养儿子余璞长大,以正统的伦理观念教育儿子并最终寻回应继承财产;《小情人》里的云贞多年来背着“弃妇”的屈辱,抚养被骂为“拖油瓶”的儿子,最终又为了成全儿女的幸福服毒自尽。同时也有深明大义的侠义女子,如《侠女救夫人》里的卜可人,《自由之花》里的金意鸿。而郑正秋笔下的“侠义”在不同年代的剧作中也有了一定程度的转变,如果说卜可人帮助了凤飞家庭的稳固,是为了家庭之“义”;那么金意鸿帮助陈将军脱身军阀,则是为了民族与国家之“义”,她最后自己自愿赴战场担任,更是将这种“侠义”放大。作为帮助者角色的女性也往往是好的结局,与“好女人终得好报”观影心理相符合。

图2.电影《再生花》海报

二、郑正秋电影对女性特质的书写策略

在西方思潮和文化的强势入侵构成对民族文化的挑战和威胁之下,身份认同的危机感和困惑成为一种集体无意识。郑正秋摸索到通过东方式美德的女性形象,对抗充满个人欲望的西式文明,将自身放在弱势地位,同时又以道德满足感来建构观众对民族文化的认同感,在动荡年代,给观众以确定性的安抚。

(一)殖民主义语境下城市文明/乡村想象的交锋

城市社会学学者帕克认为,“城市就不只是一个物理结构,它更是一种心态,一种道德秩序,一组态度,一套仪式化的行为,一个人类联系的网络,一套习俗和传统,它们体现在某些做法和话语中。”20世纪20、30年代的上海即是如此,拥着有当时中国最为发达的工业、金融业等经济体系,但同时又被殖民资本整合进资本主义的都市空间中,并且形成了中国历史上最典型的租界文化氛围和半殖民地半封建式的城市文明景观。与此同时,殖民语境下的城市文明也在不断向上海周边的市镇以及乡村发起冲击,原本近乎静止的乡土空间因为“乡下人”向城市的迁徙有了波澜,传统的社会关系和伦理道德也因此面临遭侵蚀的危险。未来得及对快速发展的城市文明做好准备的知识分子,同时也承受着失去作为精神家园的乡村的痛苦。这一切在书写“改良”的郑正秋电影中表现得尤为突出,为确证“中国”的主体地位,电影通常以一种批判罪恶或堕落的道德化眼光审视像征着殖民主义带来的物质的城市文明,同时又不自觉地展示出对城市的感性关注和现代欲望,电影中的上海被投射了话语欲望和情感体验,在此过程中,创作者的道德立场逐渐移向乡村,乡村成为一个具有主旨意义指向的乌托邦式的精神认同的想象主体。

在郑正秋电影中,城市/乡村的文化冲突通常以女性身份背景的方式展现出来,女性成为这种文化冲突的载体,女性精神气质的变化则反映了社会秩序的风向变迁。

《上海一妇人》片名滥觞于卓别林在1923年导演的《巴黎一妇人》,而且故事情节当时就有评论指出“大致与卓别灵导演之《巴黎一妇人》略同”,在结构上都有这样一条主线:即定亲的一对男女被迫分手,女子进入大城市后嫁与富翁,后再度与昔日情人相遇。但《巴黎一妇人》颂扬的是恋人之间的爱情,而《上海一妇人》则表现年青女性如何在上海的污浊环境中走向堕落,如郑正秋在“编剧前言”写道:“骄奢淫逸之上海,每能变更人之生活,破坏人之佳偶。”

吴爱宝原为乡村少女,被林氏带到上海后,日夜熏陶引诱,成为名噪一时的花国大总统,与在乡间订过亲的贵全毁约,嫁给豪绅李叔香,出嫁之日,爱宝看见来上海寻妻的贵全被汽车撞伤,出钱为其医治,并为其娶妻。“如李叔香者,藏娇唯恐其不多,既纳之,又舍之,舍之又复嫖之;而为其妾者,既去之,又复重张艳帜而客之,如此人物,惟上海有之。”李叔香毁约纳妾,爱宝愤而离婚,重操旧业。影片中的另一女性,贵全的媳妇黄二媛,有这样一句说明性字幕:“黄二媛,贵全之新人也。本小家女,为上海之恶浊环境所熏陶,乃日渐堕落而不自觉。”黄二媛最终因多处偷情被人打死,爱宝为贵全置下地产使其返乡。后来爱宝又为同自己身世相似的乡下少女赎身,送其进职业学校上学。

与《巴黎一妇人》中展现个体在选择城市和乡村、物质满足和精神需要之间的矛盾与痛苦不同,《上海一妇人》直接将善良品性赋予了作为主体形象的吴爱宝,她虽沦落风尘,但仍保持着旧式美德,帮助未婚夫成家立业,还拯救了一个与自己命运相同的女子并供她接受教育,成为一个类似贤母的女性形象。

传统价值观念中的女性是善良并富有感性的,乡村成为女性纯洁生命的出发之地,但她们进入城市后很快被城市的花花公子、现代诱惑轻易地俘虏了,在城市和乡村的争夺中,女性被城市繁华撩拨起虚荣心,便意味着对传统角色的背离,从而造成既定社会秩序的混乱,引致祸患,自身也往往受到惩罚,例如影片中的黄二媛逐渐堕落,与两个男人有染,引起凶杀,最终招至死亡。而创作者真正要展示的是女性在城市里遭遇爱情的受阻、被弃、牺牲、从妓等等的不公后仍然保存的传统特质,最终获得观众的同情,《上海一妇人》中作为女性的特质通过爱宝对另一名女子的救赎而得到延续,想象性地摧毁了都市文明危机的神话。

《盲孤女》的翠英也是由乡村被迫进入城市的女性,但值得注意的是她是以丧失视觉功能的身份进入上海这个大都市的:

小奎:“妹妹,我们已经到了上海了。”

翠英:“我早听得上海是好地方,可惜我眼睛瞎了,一点也看不见。”

小奎:“妹妹,你也不要难过,我们俩好比一个人一样,我看得见的,处处都可以告诉你的。”

乡女翠英“看不见”大都市的现代诱惑,她接受的也将是来自善良男性的转述。“心灵的窗户”的眼睛的缺席使得翠英的内心对于城市诱惑将是一个封闭的空间,因此即便她依旧会面临城市的压迫和挫折,但因为她不受都市恶习干扰,保持善良、纯朴的特质,她将是安全的、不具威胁性的。她的受难将博得观众的同情,同时也让观众坚信她“好人有好报”的结局:最终她的眼睛得到了救治,重获光明,并且得到了小奎一家的认同。女性的善良被安排为女性获救的希望,这种女性气质的展示,也是中国电影在强势的殖民文化面前另辟蹊径,进行顽强对抗过程中衍生出的某种文化气质。

汉森指出:“妇女既是都市现代性的寓言,也是它的转喻。她们体现了城市的诱惑、不稳定、匿名及晦暗不明。”在郑正秋电影中出现的许多贪慕虚荣的“坏女人”形象,更多的来自城市,带有现代城市文明特征的奢侈淫荡,她们是除了浪荡的“花花公子”外,挑战传统女性特质的城市文明危机的另一种人格化表现,如《最后之良心》的春华、《红泪影》中的爱莲等,创作者对善恶的分辨以及来自道德的谴责使她们遭到了批判,她们最后的自戕也是对来自乡村清纯朴素、安分守己的女性美德认同的想象性书写。

图3.电影《巴黎一妇人》剧照

(二)家庭重构过程中男性缺席/女性中心的对比

郑正秋的电影一直将家庭伦理关系为中心的观念占据至极为突出的地位,围绕“家”的破坏与重构不断重申“家庭”的重要性。“家”意味着一套固常的家庭伦理道义,意味着其中每一个家庭成员身份的确定以及成员间伦理秩序的固定。在郑正秋电影中,由于某种原故,原先稳定和温馨的“家”遭到毁灭或家庭内部成员身份被打乱出现分化,预示着“家”将面临危机。郑正秋通过剧情和人物关系的巧妙安排,把重建伦理秩序的希望寄托在更令人同情的弱者(女性)身上,从而在影片中展示了女性在家庭重构过程中承担比男性更重要、更中心的使命。

在郑正秋30年代初以前的大多数影片中,女性形象基本是以如下两类身份出现的:一是老年妇女,即传统的母性;二是青年妇女,即传统的女儿性。两者都是传统的家庭女性角色,都可以说是传统家庭伦理的砖石。一方面她们是家庭危机的直接受害者,影片通过详细地展示女性在爱情、婚姻、基本人权上所受到的压抑过程,对封建父权和不公正制度的罪恶进行了揭示和谴责,并成为警示世人的剧旨直接告知观众;另一方面,她们又发挥了维护传统伦理和家庭稳定的作用,女性以其默默无闻的奉献,使家得以重建,郑正秋在剧情结构和影片的价值层面对女性种种符合传统家庭伦理的美德加以肯定甚至于赞赏,在这些女性角色身上寄寓了父权观念对贤良女性的欲望投射,最终,在家庭团聚的幸福中,我们看到的不仅是财产的分配和问题的解决,更重要的是我们重新看到了家的稳固,而其中内在的推动力和叙事的关键都是女性。

因此,在《孤儿救祖记》中,无论故事情节多么曲折变化,人物关系、传统的血缘家庭的人伦关系的位置总是不变的。余蔚如被驱逐家门后,十年如一日,忠贞育孤的传统妇德从未动摇过,这一贞妇孝妇的形象填补了子辈(其夫杨道生)缺席的空白,抵消了由道培所带来的家庭威胁的消极影响,她被赋予了“文化”监护人的权力,而在她的言传身教下,儿子余璞也具备了正统伦理道德以及美好品格,更重要的是余蔚如坚持了郑正秋“教育救国”的信念,“贤母望子入学之素志,经十年节衣缩食之困苦,始克如愿以偿”。最终战胜道培、陆守敬二人,母子最终重新被家庭接纳。

在郑正秋将包天笑小说《一缕麻》改编的《挂名的夫妻》里,美丽聪明的女校学生史妙文受到游学回来表兄的爱慕,却早已被父亲指腹未婚,与先天痴呆的方少琏定下婚约。妙文郁郁不乐,表兄也不断劝阻她不能迁就旧式婚姻。郑正秋将小说中父亲拿出《时报》上讲述一名女子不嫌弃残疾的未婚夫,依旧履行婚约的域外小说《妾命薄》给史妙文看企图说服她的情节,改为父女俩去游艺会观看了一出情节相仿却易为中国式的《残废之夫》的短剧,妙文对此的评论是:“人虽残废,心没有残废,对于爱情是有感觉的,不比痴子是心病,还配讲什么情爱呢?”父亲无奈之下说出了十七年前方少链为救他们夫妇而牺牲自己的恩情,史妙文为了尽“孝道”,不得不含怨应允,跳下这“火坑”。方少琏因照顾染上猩红热的妙文而被传染至死,但这不仅没有让这有名无实的婚姻走向终结,相反,史妙文感受到了丈夫以命相救的真情,并拒绝了表兄的求爱,“未亡人心如枯井,活一天守一天;叫他今生今世,不要再来见我。”影片以妙文在丈夫灵前哭诉自己的心声告终:“少爷!我睡在灵前陪你一千夜,也抵不到你睡在床前陪我的一片真情哩!”《挂名的夫妻》的叙述重点实则是女性的心路历程,逐步展现了史妙文如何从一个受过新式教育、追求自由的女性,到为尽父母之孝道被迫出嫁,之后在寡母婆婆的恳求下滋生同情心,与丈夫站在同一立场,再到丈夫丧命后,最终在情感上完全归附旧式家庭的过程,即便丈夫去世,也决意终生适逢太公和婆婆,让已然缺损的“家庭”变得真正完整。

我们可以发现,在女性坚守并致力于家庭重构的同时,本应作为传统家庭秩序继承人的男性(主要是作为女性的父亲、丈夫的角色)却处于缺席的位置,他们或者因死亡而不在场,如《孤儿救祖记》里的杨道生,或者因无能而无法承担自己的责任,如《挂名的夫妻》里的方少链;此外还有一些作为父亲的男性,由于他们的不称职成为女性受难的源头,如《最后之良心》中不断虐待儿媳和女婿的秦仁伯,《侠凤奇缘》中品行卑劣的阿祥父亲子澄企图和自己的儿子抢夺凤琴等等。

⑲31年,郑正秋将吴趼人在1908年完成的“写情小说”《恨海》改编为同名电影。阿英在他对晚清小说的开拓性研究中认为,以悲剧告终的言情作品《恨海》为现代中国小说建立起了一个新的亚文类。除了郑正秋将之改编为电影外,根据魏绍昌的资料记载,1914年、1947年、1950年及1963年,《恨海》的基本故事先后被改编为舞台剧。因而唐小兵称《恨海》可以说是20世纪中国文化的核心叙事之一。

根据留存下来的本事,郑正秋的电影《恨海》在情节与小说基本无出入。因义和团之乱,已有婚约的张棣华与陈伯和在逃难途中失散,从此分两条线记述两人别后的命运,并且着重墨于棣华的经历,她身为一名具有美德的女儿与未婚妻,一边照料生病的母亲,一边翘首长盼,拼命地试图联络伯和;而对于伯和,仅就他偶获一笔意外之财进行了一些描述,之后便很快陷入堕落的生活。当两人最终重聚时,陈伯和钱财散尽,已经沦落到吸食鸦片以及乞讨的地步,并且不久就死了。棣华绝望之际,出家为尼。小说中另一对情侣的篇幅在电影中被弱化,即伯和的弟弟仲霭及其未婚妻娟娟,仲霭是其中忠诚的那位,而同为女性的娟娟却表现出和棣华完全不同的面向,无法坚守婚约的承诺,终于被生活所迫沦落为娼。

唐小兵指出,通过展现受伤害人生的悲痛故事,小说《恨海》“深入探究了社会动乱中流离失所的个人所经历的内在旅程,并在这过程中再现了个人主体在与现代世界发生猝不及防的创伤性遭遇时所承受的心理后遗症”,因而成为一篇“影响深远的叙事”。而此处我们更关注的小说中通过人物叙事分配所潜伏着的性别象征,恰恰是郑正秋电影推崇并擅长的女性书写策略。

出于叙事经济的考虑,郑正秋省去了小说开头关于陈家、张家与王家结下儿女亲家来由的若干篇幅,在故事开始不久就引入战乱、逃难,并很快地就制造了伯和与棣华的分离,如此急切让人不免怀疑他想孤立女性的企图。陈伯和以他在逃难中迅速地堕落并最终毒瘾而致死的过程,完成了战祸对个体造成的创伤性的展示,而大部分时间与伯和分开的棣华,在男性缺席的情况下独立面对生活的挣扎:忧母、念父、忆夫的同时还要躲避战乱中不时出现的危状。观众见证了这样一位坚贞、孝顺和忠诚的理想女性,其内在不屈不挠的女性特质将混乱状态的生活纳回正常的轨道。这种近乎于偏执的坚贞特质甚至成为棣华自我身份和主体性的一种替代,最后在保持贞洁、美德的状态下得以与伯和重逢,如周蕾所认为的,“这般女性忧郁与道德发展的艰辛过程中,男性只被当成是陪衬道具”。

面对生理与道德均已败坏的伯和,棣华“虽深讶之,然自惟从一而终之义,终不敢怨伯和也”,伯和在医院最后的日子里,棣华“自愿留院侍奉”,伯和不治身亡,棣华“将三千烦恼丝,付之并州快剪,长跽父前,请遁入空门,为陈郎守节。”透过棣华,坚贞、奉献等女性美德从中国传统的精神文化资源中被抽调出来成为抵御土崩瓦解的外在威胁的内在力量。与余蔚如不同,棣华和妙文都没有后代去承继民族未来的想象,在丈夫死亡的情况下,棣华和妙文最后都将悔恨化为补偿性的情感,自愿奉献、牺牲了自己的生活,心如枯井,忘却了作为女性的身体和欲望,为影片营造了感伤的氛围。

在内外交逼、礼崩乐坏之下,《恨海》精心设计并极力赞扬的这个女性角色反映了岌岌可危的中国文化能否得以延续及不受污染的普遍焦虑。小说如此深含文化政治意义的“情操策略”也触动了同样身怀焦虑感的郑正秋,他重新拾起中国文学中这种充满神话色彩的悲情主题,将之搬上银幕,希望在象征层面上感召观众,为文化传承力挽狂澜。

诚然郑正秋对传统文化的认同还是多于反叛,他剧作的叙事动机也止于整合和改良而非真正的推翻,然而像蔚如、翠英、秀贞、妙文、来宝这些女性凭借自身特质最终回归家庭,做了理想化的传统女性,以其美丽的外表与贤良的品性承载着男性父权欲望的想象与消费,让人同样值得深思的是,当作为家庭正统秩序继承人的男性无力承担自己的责任,而女性还继续履行义务时,这种“象征秩序”虽被维护,却反而更显示出了它的无力、脆弱和不合时宜,郑正秋电影无意识地呈现与传统意识形态的共谋与突破的关系,在具体叙事中与男性相对立的女性特质其实也是在“沉默地”展示这种父权话语的不再。

【注释】

①郑正秋.中国影戏的取材问题[J].明星特刊(小朋友号).1925(2).

②郦苏元、胡菊彬.中国无声电影史[M].北京.中国电影出版社.1996.132.

③ 转引自李欣.二十世纪二三十年代中国电影对女性形象的叙述与展示[D].博士论文.复旦大学.2005.

④ Rey Chow,Primitive Passions.Visuality.Sexuality.Ethnography.and Contemporary Chinese Cinema,NewYork:Col umbia University Press,1995,p.21.

⑤ 影片人物、内容.参考自郑培为、刘桂清编选.中国无声电影剧本[M].北京.中国电影出版社.1996;中国电影艺术研究中心、中国电影资料馆编.中国影片大典.故事片·戏曲片1905-1930[M].北京.中国电影出版社.1996;中国电影艺术研究中心、中国电影资料馆编.中国影片大典.故事片·戏曲片1931-1949.9[M].北京.中国电影出版社.2005.

⑥ 郑培为、刘桂清编选.中国无声电影剧本[M].北京.中国电影出版社.1996.1148.

⑦ 圣女.郑正秋导演成功——打破几个月来影界的沉寂血泪碑真赚人血泪[A].中国电影资料馆编.中国无声电影[M].北京.中国电影出版社.1996.1170.

⑧ 同6.第1510.

⑨ 痴萍.明星摄血泪黄花即续黄陆之爱[J].电影月报,1929(10).

⑩张英进.中国现代文学与电影中的城市——空间、时间与性别构形[M].南京.江苏人民出版社.2007:4.

⑪潘眠薪.上海一妇人[J].明星特刊.1925(4).

⑫郑正秋.上海一妇人·编剧者言[J].明星特刊.1925(3).

⑬同6.第200.

⑭同6.第187.

⑮米莲姆·布拉图·汉森.堕落女性.冉升明星、新的视野.试论作为白话现代主义的上海无声电影[J].包卫红译.当代电影.2004(1).

⑯同⑥.第56.

⑰同⑥.第1032.

⑱同⑥.第1037.

⑲阿英.晚清小说史[M].北京.东方出版社.1996.202-206.

⑳魏绍昌.吴趼人研究资料[M].上海.上海古籍出版社.1980.137-139.

㉑唐小兵.英雄与凡人的时代.解读20世纪[M].上海.上海文艺出版社.2001.7.

㉒同⑥.第1991-1993.

㉓同㉑.第7-8.

㉔周蕾.妇女与中国现代性.西方与东方之间的阅读政治[M].89.

㉕同⑥.第1993.

㉖同㉑.第8.