中国体育治理逻辑的转型与创新

任 海

中国体育治理逻辑的转型与创新

任 海

(北京体育大学,北京 100084)

体育治理逻辑是用于体育治理思考和推理的依据和规则。它为多主体的体育治理提供共识基础、制度依据和行为准则,以保证体育治理体系的完整性及制度和行为的一致性。因后发国家的现代化路径和我国国情,长期以来,中国体育治理逻辑是以政府驱动支撑我国赶超型体育发展。随着中国社会和体育的转型发展,政府驱动逻辑已失去其合理性,需要将其转换为新的体育治理逻辑:以多主体共建共治共享作为体育治理思考和推理的依据和规则,以支撑体育发展转向可持续发展型,满足人民美好生活的需要。这一生成性的体育治理逻辑,符合中国体育在探索中创新和发展的生成性特征。共建共治共享体育治理逻辑的5个关键支撑点是身体素养、生活体育文化、基层体育治理、法治思维和信息技术。

体育治理;体育治理逻辑;政府驱动;共建共治共享

1992年成立的全球治理委员会(The Commission on Global Governance)从实践层面将治理界定为“各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和(俞可平,2000)”。体育治理是为实现体育发展目标而处理各种体育事务的方式,具有明确的操作性和工具性。体育事务范围广泛,状态不同,或琐碎,或宏大;性质各异,或公益,或营利;影响有别,或临时,或长远;层次有殊,或表浅,或艰深。于是体育治理呈现出千头万绪、盘根错节的复杂状态,让研究者如堕五里雾中,无从下手。然而,细究起来,每项体育事务的处理却并非随意,均有成文或不成文的规定可依。尽管这些规定因体育事务的领域和性质等差异多有不同,有的甚至互不关联,然而在杂乱的表象下,却有着一个可称之为体育治理逻辑的共性治理之道。有了它,各种制度得以相互协调,体系化地汇聚为逻辑自洽的整体;参与治理的各方也以其为基准,规范各自行为,使体育沿着一定的方向发展。显然,研究体育治理体系,首先应当大处着眼,探究其赖以构建的治理逻辑。判断体育治理体系是否适宜,治理能力是否合乎标准,也首先需要对其治理逻辑是否合理这一基本前提做出分析。这样研究者就不会陷于盘根错节的枝微末节,迷失于具体问题的迷宫,走出就治理谈治理,越谈越不清晰的困境,从本质上认识既有体育治理体系和治理能力优势和劣势、成功的经验与失败的教训,从而提出体育治理体系和治理能力现代化的基本对策。

1 体育治理逻辑及其作用

1.1 什么是体育治理逻辑?

逻辑,在人们的生活中看不到,却无处不在、无时不在,发挥着极为重要的作用。这是因为“我们的一切行为如果要具有合理性、正确性或普遍性就必须首先有一基本的判定原则,在一切关于合理性、正确性或普遍性的问题产生之前,首先应该问的则是是否合乎逻辑(周志荣,2009)。”如果合乎逻辑,就表明其思维是有依据的,推论是合规则的。用于思维和推论的依据和规则就是逻辑。逻辑是“所有理性思考和判断的基石”(郑惟厚,2008),是“人类认识与交际的必要工具”,用于探求真理、驳斥谬误(中国人民大学哲学院逻辑学教研室,2008)。体育治理逻辑是用于体育治理思考和推理的依据和规则。一个国家的体育治理逻辑一旦形成,其体育治理相关的一切领域,就沿着其所规定的方向,合乎逻辑地展开。

1.2 体育治理逻辑的作用

体育治理逻辑对体育治理具有基础性、根本性和决定性的作用,主要通过为参与治理的各方提供共识基础、制度依据和行为准则,直接或间接地影响治理体系的各个方面,从而保证体育治理体系的完整性,以及制度和行为的一致性。其要点包括以下几方面。

1.2.1 确定治理共识

体育是社会关联度极高的社会现象,体育治理面对的是需要全社会参与的共同事务,涉及到与该事务相关的多个主体参与。在参与共同事务时,它们利益同中有异,共同利益使它们凝聚,各自利益又使它们疏离,于是它们的治理行为既协同又冲突。如果冲突强于协同,就会降低治理的有效性,甚至导致治理的失败。让利益关联又有差异的各方诚心诚意地协同合作,是治理有效性的前提。这就需要确定超越各方利益关系的统一的基本依据。

体育治理范围广大,内容繁复,涉及到社会体育、学校体育和竞技体育等多种形态,政府、市场和社会等多个主体,公益、准公益和非公益多种性质,教育、文化、政治、经济、社会和生态等多个领域。从体系结构到机制运作,体育治理因面对的对象不同,应对事务性质不同,涉及的原则也多有不同,如体育事业的治理原则就不同于体育产业的。需要一个大道理管无数个小道理,从而让不同领域、不同性质的体育事务的治理有整体的一致性。

1.2.2 治理制度的依据

体育治理涉及大大小小的制度。选择什么制度?忽略什么制度?哪些是需要优先制定的制度?哪些是可稍缓制定的制度?治理逻辑对回答这些问题提供了前提性的预设,设置了明确的制度框架和基本标准,从而让治理各方在其限定的制度视野和制度权衡中,做出选择,进行设计。治理逻辑为各种治理制度的正当性提供了基本依据,各种治理制度须与治理逻辑一致,否则就是不适当的。这使得整个体育治理体系保持制度逻辑的一致。

1.2.3 规范治理行为

体育治理是通过治理者的实际操作进行的,涉及到繁复体育事务的各种治理行为,如何让不同主体在治理活动中的行为相互协调,从而确保将治理制度落实为实际效果?这就需要一个各方认同的行为准则。体育治理逻辑奠定各方行为相互协同的共有基础,从而保证各治理主体的行为逻辑一致。

不难看出,体育治理逻辑反映了人们对一定时空的体育治理规律的总体性和共识性的认知。一个有效的体育治理体系,必有一个明确的整体性的主导逻辑。体育治理的对象越是繁复,处理事务越是多样,参与治理的组织与个体就越是纷杂,也就越需要统一而清晰的治理逻辑。

1.3 体育治理逻辑的主客观双重性

体育治理逻辑一旦确定,整个体育治理体系便会在同一律、矛盾律、排中律和充足理由律等逻辑原则的作用下,使体育治理出现整体一致性的趋势,朝着一个确定的方向发展。然而,体育治理逻辑本身却不能保证其自身的正确性,这是因为治理逻辑的主客观双重性。

体育治理逻辑既是客观的,又是主观的。说它是客观的,因为它作用的对象是客观存在的体育现实状态。体育治理的实践性决定了其治理逻辑应当切合体育现实,这样才有可能发挥其效用,否则处处碰壁。于是,治理对象的客观性,决定了体育治理逻辑具有客观规定性,它必须以体育发展的实际状态和客观规律为基本依据。体育治理逻辑又是主观的,它是基于人们对体育实际的认识,对体育发展因果关系的判断而作出的推理,从而积极主动地指导治理行为。人的认识是主观的,因此体育治理逻辑又具有鲜明的主观能动性,鲜明地体现于治理规则的确定。

一个国家的体育治理逻辑是否适当,取决于其客观规定性与主观能动性的契合程度,二者契合时,体育治理便事事顺遂;二者相背时,便事与愿违,处处受挫。一般而言,当一个国家的体育处于稳态发展时,其治理逻辑二重性易于契合,而体育发展处于显著变化阶段时,由于对变化的现实难以精确把握,再加上治理体系的运作惯性,治理逻辑可能出现偏差。对处于剧烈转型中的体育发展状态,治理逻辑的偏差更是多有发生。因此,根据体育的发展状态,及时调整体育治理逻辑,对体育治理是十分必要的。

1.4 治理逻辑与体育发展方式

一个国家的体育发展状态集中体现在其发展方式上,“体育发展方式是指确保满足社会体育需求的这一过程得以持续的方法与机制。可以将其解释为:体育发展的主体根据具体的社会条件,确定体育的发展目标,通过一定的机制配置资源,形成有效的体育手段,可控而规范地实现体育发展目标。”(杨桦等,2013)

由于社会在不断发展,体育的现实状态既呈现出历史过程的阶段性,又呈现出社会环境的国家特色。于是,一个国家在一定的历史时期具有其特定的体育发展方式。体育治理是体育发展方式的实际操作方式,每种体育发展方式都有与之相应相称的治理体系,以完成该发展方式应对的具体事务。体育发展方式具有鲜明的目标导向性,依此构建的体育治理逻辑,也显示出明确的目标导向,从而统领体育治理体系的建构和运作依照体育发展方式的方向展开,按照发展方式的要求处理各类具体事务。体育治理逻辑是体育发展方式合目的、合规律地实际运作的基本依据。发展方式确定体育治理逻辑,体育治理逻辑服务于发展方式,有什么样的发展方式,就有什么样的治理逻辑。治理逻辑一旦形成,便具有稳定性,治理体系的运作因此稳定有序。

然而,体育治理逻辑并非被动地受制于发展方式,治理逻辑的实践性,使之易于感知到体育实际状态的变化,当依据旧有的治理逻辑遇到越来越多的治理障碍,无法有效治理时,就会推动发展方式的转变,以适应变化了的体育实践。因此,发展方式的转化也体现为一种治理逻辑到另一种治理逻辑的转化。在转化期常伴随治理逻辑的混乱,主要表现为旧有的治理逻辑悬置,仅具有象征意义,实践中出现多种“管用”的处理具体的或局部体育事务的权宜之计。此时,尽管具体事务得以处理,其分散状态却导致治理体系整体效用的降低。治理逻辑的混乱,会导致体育发展方式走向无序。

2 现代体育发展的两种治理逻辑及问题

自18世纪以来,体育现代化成为世界性的潮流,各国体育均先后走上现代化的道路。由于体育现代化的起点不同,呈现出两种不同的发展路径。一是欧美等先发国家的体育现代化路径,另一种则是包括中国在内的后发国家的体育现代化路径。发展路径的差异,导致各自迥然不同的体育发展状态及相应的体育治理逻辑。

2.1 社会自治:西方发达国家的体育治理逻辑

2.1.1 内生于市民社会的现代体育

现代国家的自然基础是市民社会以及市民社会中的人(卡·马克思等,2009)。18世纪的启蒙运动和工业革命,促进了市民社会的发展,从思想观念和物质条件两个方面为体育提供了适宜生长的社会土壤,解放了体育发展的社会内生力。

于是,现代体育内生于市民社会,其成长与工业时代的城镇化同步,依托市民社会的成长顺势而成。市民社会体育生长的基本路径是业余体育,通过社会自组织构成无所不在的体育社会网络,由市民自我组织、自我管理、自我服务。

如英国,在工业化的促进下,城镇化进程加速,1700年苏格兰和威尔士的城市人口为13.3%,1800年为20.3%,1890年激增到61.9%(安格斯·麦迪森,2003)。正是在其市民社会加速发展期间,英国成为现代体育的摇篮。如现代足球运动源于前现代英国充满暴力而粗俗的民间足球。11世纪,英国足球比赛多在市镇广场进行,参赛者可达数千人,将球踢到对方中心区即获胜。比赛野性十足,如同大规模群殴,人们疯狂争夺,头破血流,伤筋断骨,甚至丧命,人称“暴徒足球”(mob football)。这种野蛮的足球比赛破坏力极大,所到之处市政设施、商家、宅院无一幸免,对此,当局深感不安,在1314—1414年间,英王室先后9次下令禁止“暴徒足球”,但禁而不止。其后,足球的野蛮程度虽有所下降,但仍是文明社会中的另类。

随着市民社会的形成,“暴徒足球”开始了现代化的转型:1846年,拉格比公学为橄榄球初设规则;1847年,伊顿公学规定禁止手持球,导致英式足球和橄榄球的分化;1850年代,足球在英国的大学得到认可;1863年10月,英国6所公学组成的委员会在剑桥大学制定足球规则,奠定了现代足球制度;同年英国足球协会成立。“暴徒足球”终于脱胎换骨,转化为满足教育、娱乐及观赏需要的文明的市民社会体育活动。

也是从19世纪40年代开始,橄榄球、板球、划船、田径、体操运动也都呈现出蓬勃发展之势,成为拉格比、伊顿、哈罗等英国公学绅士教育的重要内容,在英国学校普及开来(Guttmann,2004)。

美国的现代体育也是以市民社会为依托发展起来的。1790年,美国城镇人口只有5.1%,城镇数量仅为24个。从1840—1890年,其城镇人口由10.8%激增到35.1%,城镇数量由131增加到1 384。与市民社会的成长相呼应,美国学校体育发展迅速,大学校际比赛始于1852年,职业棒球联盟成立于1871年,篮球和排球先后于1891年和1895年在春田学院(Springfield College)首创。

德国也是如此,其现代体育在城镇化过程中成长。如,德国第一个足球俱乐部建于1874年的德累斯顿,其后20年逐渐延伸到柏林、汉堡等地;德国足球协会成立于1900年,发展至今拥有2.6万个俱乐部会员、17万支球队的巨型体育社会组织(Wikipedia,2007)。

2.1.2 体育内生于市民社会的机制

现代体育内生于先发国家市民社会的机制是“体育化”(Sportization),即传统的休闲、娱乐性的身体活动按照现代社会的教育和文化需要,转化为现代体育的过程(Maguire et al.,2002),主要体现在如下几个方面:1)人本化。以人为目的,通过身体活动,促进人自身的发展。人本化设定了现代体育的人文原则,如安全、健康、公平、公正、尊重、奋进、友谊等。2)规范化。按照人本化原则,规范体育的硬、软控制,使之服务于人文目标。规范化促进了体育普及。3)组织化。现代体育目标的确立、规则的制定、活动的实施,均需要组织支撑,多类别多层次的体育社会组织渐次成型。4)普及化。现代体育以全体公民为目标群体,在全社会开展。

2.1.3 体育社会自治的治理逻辑

以工业化和城镇化为依托,在市民社会土壤中自然生长起来的西方现代体育,其体育化需要较长的时间,而率先踏上现代化道路的先发路径为西方发达国家提供了充足的时间及适宜的社会环境,使之得以从容完成传统体育的现代转型,形成体育社会自治的治理逻辑。所谓自治,是指非政府、非营利组织不为公权力或其他外界因素干预的自我治理。而体育社会自治,就是非政府、非营利的体育组织在不受外界干预条件下自己管理自己。正如马克斯·韦伯(1998)所指出的:“自治意味着不像他治那样,由外人制订团体的章程,而是由团体的成员按其本质制订章程(而且不管它是如何进行的)。自主意味着,领导人和团体的行政班子是依照团体自己的制度任命的,而不像不自主的团体由外人任命的那样(不管任命是如何进行的)。”

西方体育为什么需要自治?而且可以自治?细究起来,其初始原因在其体育的业余性。业余意味着体育是人们在强制性的正业之外,根据自己的兴趣和爱好,自由选择的活动。业余体育发生的时空属于政府的公权力无法干预,也不能干预,需要充分尊重的私人领域。在这个领域,社会成员为了开展自己喜好的体育活动,组织起来,建章立制,自我服务,自我管理。于是,由社会内生力的驱使,自下而上形成了无数个草根层次的体育俱乐部,组成大大小小数以万计的体育协会。

体育自治具有重要的社会价值和社会功能:1)由于这种体育是社会成员为了满足自身的需求,自发组织和自愿参加的,具有鲜明的人本价值,因此可以较好地激发公众内在的体育动机,内化体育意识,形成积极健康的生活方式;2)由于人们是在一个特定的组织环境参与体育的,这就培养了公众体育参与的组织意识与组织行为;3)由于这种体育组织的公益性,使得对人力资源有无限需求的体育领域吸引了大量的体育志愿者,培养了社会的志愿精神,并且建立了雄厚的体育社会基础,在社会的土壤里孕育了现代体育发达的根系。如欧盟所指出的,志愿活动其组织、管理和实施是其所有成员国体育活动的基石,志愿体育组织是整个体育结构的脊骨。欧盟大约有70万体育俱乐部,约有1 000多万名志愿者活跃在各种岗位上。欧盟一些成员国里,约10%成年人参与体育部门的志愿服务。在欧洲,志愿服务是构成体育欧洲特性的一个基石(Commission,2007)。

2.1.4 体育社会自治的局限

随着社会和体育的发展,体育多领域、多层次、多维度的功能渐次显露,社会需要体育更有力地发挥更多的作用,而这种基于业余性基础之上,强调独立、自主的体育社会自治逻辑的局限也越来越明显。

2.1.4.1 难以支撑覆盖全社会的包容性参与

业余体育组织在其传统特长的大众参与方面的局限性也开始暴露。其自我服务的自组织性固然可吸纳社会力量,有内在的社会生长力,但囿于其自身的业余性,有一定的适用范围。组织发展到一定程度,需要专业人员、专业知识、专业技能,而这常常是业余体育组织的短板。另外,业余体育组织多为处于相同社会地位的人所建,有一定的社会排斥性。

2007年欧盟的体育白皮书指出,由于传统的业余体育组织的局限,人们尤其是青少年的体育参与,出现了参与个体活动多、参与集体和有组织活动少的趋势,而且业余体育俱乐部的志愿者人数和服务时间均呈下降趋势。如荷兰,二战后其业余体育俱乐部的会员数量增长迅速,由1955年的100万,到1970年的200万,再到1980年的350万。然而1980年代增长减缓,1990年代开始下降(van Bottenburg,2011)。在挪威,2009年青少年参与体育俱乐部的人数与1992年相比,下降了7%~12%(Bergsgard et al.,2011)。法国也出现参与体育协会活动人数下降的情况。有组织的体育活动对促进积极的公民意识是十分重要的,白皮书提出对此须给予充分足够的关切。

2.1.4.2 难以支撑运动项目的均衡发展

业余组织是自发的,其发展在相当程度上依据参与者的兴趣。一些有重要功能的运动项目,因为公众的认知或兴趣不足,而难以发展。于是随着市场的深度介入,马太效应导致大众体育出现项目窄化的趋势,如足球在欧洲国家发展势头良好,而其他一些项目则日趋衰微。如荷兰足球协会有110万会员,占所有体育项目协会会员总数的23%(2007年数据);德国足协会员656万人,是世界上最大的单项体育组织;挪威足球场地占全国所有体育场地的25%,但只有7%的人口每周使用一次。挪威全国有4 329个足球场,平均841人就有一个,而游泳池却平均3 024人才有一个(Bergsgard et al.,2011)。

2.1.4.3 难以满足精英竞技的要求

二战后,高水平的精英赛事,特别是奥运会、足球世界杯等重大国际赛事,被视为国家对外展示形象、对内增强民族认同的舞台。自20世纪80年代以来,在全球化的大背景下,精英竞技对一个国家的政治、经济和社会发展多方面的作用充分展露出来。精英竞技不仅是优质的政治资源,也是优质的经济资源和社会资源。不仅具有外在形象的展示意义,其在经济促进和社会发展方面的实际功能也越来越多地为人们所重视,如澳大利亚政府在其《致胜之道2012—2022》(Winning Edge 2012—2022)的政策文件中指出,高水平竞技运动的成功,不仅有利于运动员和我们的民族自豪感,也有助于政府在其他领域,诸如社会参与、经济发展、卫生和教育等领域重要目标的实现。

2005年,荷兰政府出台新的体育政策,强调高水平竞技运动的社会价值,认为其重要性在于它是进取的象征,是消遣放松的资源,有益于国内和国外的民族形象,因此要支持体育组织,以确保荷兰在国际体坛名列前十名(van Bottenburg,2011)。

然而,高水平竞技需要人、财、物、科技等领域系统性的保障,是传统的业余体育组织无法做到的。

2.1.4.4 难以支撑体育多种社会功能的发挥

20世纪90年代中期以来,体育开始越来越多地承担诸多社会责任,其任务不仅是自身的发展,即“体育的发展”(development of sport),还要将体育用于非体育的社会目标,以促进社会其他领域的发展,即“通过体育的发展”(development through sport)。这也超出了传统业余体育组织的能力。

此外,由于业余体育组织长期接收政府和其他社会渠道的资助,养成了依赖心理,管理低效。

2.1.4.5 难以克服体育腐败问题

20世纪后期以来,业余体育组织的运作越来越多地引入市场机制,获利丰厚,导致这些体育组织的治理出现越来越严重的腐败问题,如官员受贿、运动员使用兴奋剂、打假球、裁判吹黑哨、涉及黑社会的非法博彩等。这些新问题是历史上鲜与经济发生关系的传统自治组织无法应对的。

2.1.5 政府开始积极介入体育治理

体育社会组织无疑是发达国家体育的基础。但是需要与时俱进,英国政府称之为“现代化的伙伴关系”(modernising partnership),政府依然一如既往地将体育社会组织作为体育的基础加以支持,但是提出了两个条件:1)市场营销成功的体育组织如足球,须投资于其运动项目基层的体育设施。2)该运动项目的各类管理机构对如何发展自己的运动项目需要有一致而清晰的目标。享受大量电视传播收入的主要运动项目,要将其电视收入的5%用于基层运动的发展。

政府也允许体育社会组织自主支配政府提供的资金,但需满足两个条件:1)有明确的促进大众参与及精英竞技的战略;2)在所有的体育活动中心做到社会包容和公平。具体来说有以下工作:1)发展学校和社区,特别是贫困地区的体育活动;2)以训练有素的教练支持中小学老师的工作;3)改善少数族群和残疾人的参与机会,并为妇女参与体育,担任领导、教练和裁判提供机会;4)制定有力的精英培养计划,使有意愿、有能力的参与者达到竞技高峰;5)对所有活动实施有效地管理、规划和监测。如果体育社团不愿意,或做不到这些,就要重新考虑对它们的资助(DCMS,2000)。

针对贪腐、兴奋剂、假球、非法博彩等问题,公权力在不断增强介入的力度。欧洲法院1995年对足球运动员博斯曼转会案、2006年对西班牙游泳运动员麦卡·梅迪纳和斯洛文尼亚运动员麦肯兴奋剂案的判决,以及2007年欧盟首次全面阐述政府体育观点的《欧盟体育白皮书》的发表,显示了这一过程。

政府通过这些方式,推动体育社会组织的自我更新与完善。将体育社团分散而常常矛盾的发展方向统合到国家认定的两个基本方向:扩大体育参与和提高竞技水平。整体而言,对体育社会组织依然听其自治,并扶植它们的自治能力,以保持其固有的组织特性。

2.2 政府驱动:我国赶超型体育的治理逻辑

2.2.1 赶超型体育发展方式

当西方诸强在工业化道路上快步疾行时,中国还在天朝上国的传统社会里酣睡。被列强的坚船利炮惊醒的中国人,很快明白要改变被殖民的命运,就必须迅速赶上西方工业强国。于是,“赶超”成为这个后发国家现代化的压到一切的使命。我国迫切需要现代体育实现国家目标,然而却不具备西方国家体育现代化的条件。西方体育基础的市民社会在中国长期缺失。在西方国家城镇化突飞猛进的19世纪,我国城镇人口在1800年仅为3.8%,1890年为4.4%,1949年为10.6%,1978年为18%。1950—1978年,我国城市化年增长率仅为0.44%,依然是落后的农业大国。与之相适应的是国民体育意识薄弱,体育习惯缺失,经济发展水平低下,体育资源严重不足,社会体育组织处于待发育或发育不良状态。这就需要建立高度集权的政府,以强有力的行政机制将传统社会中一盘散沙的国民凝聚起来,通过非常规的政治、经济、教育和文化手段,快速进行社会改造,建立一个强大的民族国家。赶超是近代以来中国发展的主旋律,也是社会各个领域发展的核心目标和基本标准。基于这一时代使命,具有鲜明中国特色的赶超型体育发展方式应运而生,其发端于新中国成立后的20世纪50年代,在20世纪80年代中后期趋于成熟。

赶超型体育发展方式具有如下基本特征:1)发展目标强调国家层面的体育目标,主要表现为竞技运动为国争光,树立国家形象,为外交斗争服务;群众体育以增强体质为主,为生产劳动和国防建设服务。2)发展主体以层级政府为主干,呈现出政府包揽体育事务的鲜明特色。3)发展机制主要通过行政指令配置体育资源,管理并开展各种体育活动。4)发展手段分别通过竞技体育、学校体育和群众体育来完成国家的体育任务,形成条块分割的资源配置和使用状态。5)发展评定多采用浅表的量化指标考核体育发展的绩效,竞技体育以奖牌数量,尤其是奥运会等重大国际赛事的金牌数量为标准;社会体育和学校体育则多用达标率来衡量。6)发展标准表现为重政策、轻法律,有依靠政策治理体育的传统。7)发展规范是不确定的(杨桦等,2013)。

如果将西方工业国家的体育演化视为常态,显然,中国的体育发展过程就是非常态,或者说,是后发国家体育现代化的常态。它是中国在迫切需要发展现代体育,而又不具备社会内生现代体育的条件下,在建立现代民族国家的过程中由政府推动而形成的。现代体育的中国路径从一开始就与西方工业国家不同,赶超型体育发展方式显示出鲜明的后发国家特点。历史证明了这一方式的有效性,它使我国体育在一个落后的起点上,利用体制优势,快速起步,在中国社会环境尚不足以提供现代高水平运动训练资源的条件下,与世界竞技强国一争雌雄并赶上和超过它们;也使我国群众体育得到广泛普及。这种成就是史无前例的。

2.2.2 政府驱动治理逻辑

中国赶超型体育发展的性质,决定了其政府驱动治理逻辑(图1)。这一逻辑围绕政府本位的核心观念展开。政府本位,突出强调政府的作用,意为“只有政府,也只能政府,才能管理,只有政府,也只能政府,才能管理好”(陈庆云等,2005)。在这一观念的统领下,政府驱动成为体育治理的主导逻辑,即以政府推动体育发展作为体育治理思考和推理的依据和规则,其主要特点是以政府为单一治理主体,以行政指令为治理手段,以单位制为治理基础,自上而下的治理向度,采用运动式的治理方式。

图1 政府驱动:赶超型体育治理逻辑

Figure 1. Government Driven: Catching up and Surpassing Sports Governance Logic

我国体育的各项制度安排和措施,都是沿着这一逻辑思路展开的。这里需要特别指出的是,政府驱动治理逻辑之所以有效,单位制是不可或缺的组织基础。在计划经济时期,单位是中国社会的细胞,构成了我国政治、经济和社会体制的基础。其具体形态是学校、工厂、公社、机关等。单位不仅是生产和工作组织,也是行政组织,还是包括开展体育活动在内的生活组织。单位作为中介环节,将国家(政府)和具体个人连接起来,构成国家-单位-个人的纵向联结控制机制,从而将政府系统延伸到每一个人。单位制度的建立,使我国在生产力水平很低的状态下,实现了整个社会生活的高度组织化,克服了旧中国一盘散沙式的总体性危机(揭爱花,2000)。单位制以其强大的社会动员力,将政府发展体育运动的意志,转化为亿万群众的体育行为,一度让世界惊奇的广播体操就是其鲜明的写照。

2.2.3 社会转型对我国体育治理逻辑的挑战

改革开放以来,中国社会发生了结构性的变化。在政府体系之外出现了市场经济体系和社会组织体系,从而在既有的政府主体外,又增加了市场和社会这两个主体。3个体系既相互关联,互为依托,又相互抵牾,相互制约,这是中国数千年历史上不曾有过的新格局。政府按计划配置资源的范围大为缩小,市场机制的资源配置范围与能力扩张。体制外的新生力量迅猛发展,如民营经济扮演越来越重要的角色,我国税收的50%、GDP的60%、技术创新成果的70%、城镇劳动就业人口的80%和企业数量的90%,均来自民营经济(何立峰,2019)。市场经济的崛起,带来大量的人口流动,仅流向城市的农民工就多达2.7亿。国家企事业的改革,使得单位不再大包大揽,承担从生产到生活的全部功能,人的单位属性弱化,而社会属性增强,社会流动性的增加进一步强化了这一趋势。体制内外凡此种种深刻变化,使政府驱动的体育治理逻辑难以应对。具体表现为,旨在实现国家层面政治维度的体育目标,难以兼顾体育产业经济维度的目标和群众体育社会维度的目标;依靠自上而下的行政指令,排斥了平等交易的市场机制和志愿服务的社会机制;依靠单位组织体育、治理体育的做法,因单位制衰落,导致政府驱动传递链条断裂,组织依托缺失,呈现出无根化的空转虚浮状态。于是,体育治理越来越呈现出政府驱动的无效、社会内生的无力和市场运作的无序。中国体育发展迫切需要新的符合时代需要的治理逻辑。

3 新时代的体育治理逻辑

3.1 新时代体育治理逻辑的基本依据

新时代,中国体育治理的内外环境均发生了全面而深刻的变化,体育承担的使命不同于以往。体育治理体系的结构要素趋于多样,内外关系趋于复杂,体育治理逻辑当如何确定?它既不是计划经济条件下的政府驱动逻辑,也不是西方国家的社会自治逻辑。其依据是中国体育特定的历史进程和时空条件。

3.1.1 紧扣社会主要矛盾,体育服务于人民美好生活的需要

改革开放40年,中国贫困发生率已降到3.1%。2017年,全国居民人均可支配收入25 974元,扣除价格因素,比1978年实际增长22.8倍,年均实际增长8.5%;全国居民人均消费支出18 322元,扣除价格因素,比1978年实际增长18.0倍,年均实际增长7.8%。40年间,我国居民用31年时间实现人均收入跨万元大关,用5年时间实现人均收入跨2万元大关,目前正向人均收入3万元大关迈进。2017年中国居民恩格尔系数为29.3%,比1978年的63.9%下降了34.6个百分点,已经达到宽裕水平(李培林等,2019)。我国的人均预期寿命从1981年的67.9岁增加到2017年的76.4岁,增加了近10岁,已高于世界平均水平(李培林等,2019)。我国居民消费结构已从生存型、温饱型走向小康型、富裕型。消费结构越来越呈现出现代社会消费结构的趋高级化重要特征。2018年我国成为仅次于美国的全球第二大经济体,城镇化水平也达到了59.58%(武前波等,2020)。我国已经进入全面建成小康社会的新时代。

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化,对我国体育发展具有革命性的重大意义。长期以来,我们将“人民群众日益增长的体育需求和社会体育资源相对不足”作为我国体育发展要解决的主要矛盾。这种提法一直延续到“十二五”期间。2016年,国家体育总局发布的《体育发展“十三五”规划》对此稍加变动:人民群众日益增长的多元化、多层次体育需求与体育有效供给不足的矛盾依然突出。对体育发展主要矛盾的这一认识,使得政府的主要精力尤其是在群众体育方面的精力,集中用于解决体育资源,尤其是场地的不足。体育场地设施是开展体育活动最基础的条件。经过数十年持续不断的投入,“农民体育健身工程”“雪炭工程”“全民健身路径工程”“全民健身活动中心”“全民健身户外活动基地”等专项计划的实施,体育场地建设成绩巨大。

1995年,全国体育场地61.569 3万个,占地面积10.7亿m2,人均0.65 m2。2003年,全国体育场地85.008万个,占地面积22.5亿m2,人均1.03 m2。与1995年相比,面积增加110.28%,人均增长58.46%。2013年,全国体育场地169.46万个,比2003年数量翻了近一倍,人均1.46 m2,比2003增长了42%。截至2018年底,我国人均体育场地面积达到1.86 m2,提前完成了《全民健身计划(2016—2020年)》提出的目标任务。全国体育场地为316.2万个,平均每万人拥有22.7个。相比2013年底,体育场地数量增长86.6%,总面积增长30.2%(总面积增长6.02亿m2),每万人体育场地数量增长82.1%,人均体育场地面积增长27.4%(国家体育总局,2020)。

现阶段,尽管体育场地的不足依然是制约我国体育发展的一大障碍,但更重要的问题是如何让这些宝贵的资源充分发挥作用,以满足人民群体生活中的多种体育需要。“美好生活价值观核心是一种体现回归人民中心和人的全面发展的价值观,这一价值观彰显了中国特色社会主义思想的本质。现代化的最高理想和目标就是努力实现美好生活的价值观,实现人民对美好生活的向往”(王名等,2018)。这就要求我国的体育发展由工具论转向人本论。

体育发展的基本方向以人民为中心,促进人的发展,满足人的需要。体育治理的核心任务是改变当下体育结构不平衡、发展不充分的状态,以满足提高国民生命质量和生活质量的多种需要。

3.1.2 符合体育可持续发展型方式的要求

赶超型体育因其固有的缺陷,已无法满足今天我国体育发展的需要。我国体育发展方式正在向可持续发展型转变,其具有以下特点。

发展目标——人本体育。突出服务于人的价值取向,以人为本取代以指标为本。强国体育与惠民体育的结合,将国家的体育发展目标与社会和个体的体育需求统一起来。发展主体——合作体育。政府、企业和社会组织“三位一体”,三者各司其职,各尽其能,相互配合,协同共生。发展机制——耦合体育。行政手段、市场机制和志愿者行为多种机制相互协同,功能耦合。发展手段——均衡体育。社会体育、学校体育和竞技体育相互依存,资源共享,相互促进。发展评定——自洽体育。对体育发展的评估标本兼顾,客观公正,既评价体育发展的显性指标,又关注体育发展的内在关系,从而有效调节体育发展的过程。发展依托——规范体育。法治与德治相互支撑,将体育发展置于明确的法律规则和道德规范基础上。

可持续发展型方式是开放的,通过多种机制进行要素与要素之间及体育系统内外环境之间的沟通。因此,能够根据内外环境的变化及时对体育发展进行自我调整,与时俱进,从而具有发展的可持续性。体育发展方式的转变需要新的体育治理逻辑予以支撑。

3.1.3 纳入既有体育治理的有效成分

如果将企业也纳入社会,体育治理最重要的主体关系是政府与社会的关系。两者的关系在当今世界上有3种类型,即普遍存在于欧美国家的“强社会-弱政府”、我国的“强政府-弱社会”和一些发展中国家的“弱政府-弱社会”。强政府是指政府深度介入体育,在体育发展中扮演至关重要的角色,是推动体育发展的主要力量。强社会是指体育高度社会组织化,非政府组织是推动体育发展的主要力量。新时代我国体育治理的改革应当也必须补足“弱社会”的短板,但这并不意味要弱化政府的作用。今天中国体育治理既需要“强社会”,也需要“强政府”。在这种新的政府与社会双强相互关系中,“强政府”和“强社会”均不再是其单强模式中的一方独大的状态,而是相互关联,相互促进,各强其强,形成治理的关联耦合,以应对当今世界体育极具挑战的治理困境,实现体育的善治,从而实现“强体育”的发展目标。

2006年,党的十六届六中全会提出建设服务型政府,强化社会管理和公共服务职能。服务型政府首次出现在党中央的文件中。党的十九大报告进一步提出,“转变政府职能,深化简政放权,创新监督方式,增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府”,这就为政府与社会不是双强互争,而是双强互补的治理,提供了基础。政府发展体育的强在宏观治理和提供公共服务,社会发展体育的强在具体操作和微观治理。于是,在体育领域,强政府与强社会表现为政府管理体育能力的强与社会运作体育能力的强的互补。在“管”与“办”两个维度上各强其强,强强互补。在体育领域,政府强与社会强在逻辑上并不存在矛盾。

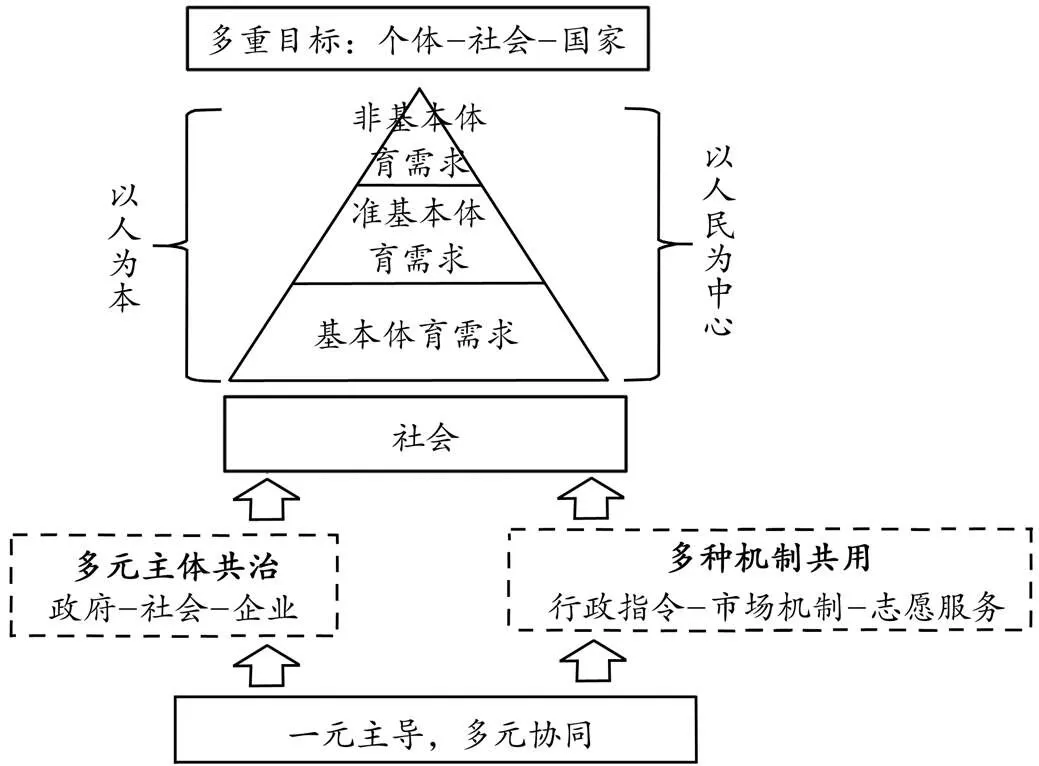

3.2 共建共治共享的体育治理逻辑

3.2.1 共建共治共享的体育治理适用性

党的十九大报告提出“打造共建共治共享的社会治理格局”,十九届四中全会又进一步将“格局”上升为“制度”,提出“坚持和完善共建共治共享的社会治理制度”。体育是具有鲜明人文精神和公益性的社会领域,即便是市场运作的体育产业也离不开体育人文价值的基础。体育又是需要政府、社会和市场多主体协同,全社会参与才能实现善治的领域。共建共治共享对突破旧有的政府驱动体育治理逻辑极具针对性,不仅符合中国体育的领域性质,而且符合现阶段我国体育领域治理的需要,为新时代我国体育治理提供了治理逻辑,即以多主体共建共治共享作为体育治理思考和推理的依据和规则。今天,我国体育治理体系的更新应依这一逻辑展开(图2)。

图2 共建共治共享:新时代我国体育治理逻辑

Figure 2.Co-building-Co-governance-Sharing: Chinese Sports Governance Logic in the New Era

共建共治共享体育治理逻辑,突出强调“共”字,以彰显我国体育治理主体的共生性和整体性,具有鲜明的中国特色。在我国,作为体育治理主体的政府、社会和市场之间的关系从根本上看,不是对立冲突的,而是协同共生的。它们相互依存,一荣俱荣,一损俱损,各强其强,强强与共。政府强,强在提供公共服务,服务型政府;市场强,强在资源配置,有效市场;社会强,强在内生动力,活力社会。这三者构成体育治理共同体,它们都是这个共同体不可缺少的有机组成部分。这一体育治理逻辑与西方国家的体育自治逻辑有根本的不同。

共建共治共享体育治理逻辑也与政府驱动治理逻辑有着本质区别。在政府驱动治理逻辑中,政府是单一的,也是唯一的治理主体,既是体育治理体系的设计者,也是这一体系的运行者,还是治理成果的分配者。共建共治共享体育治理逻辑则不同,通过政社分开、政企分开、管办分离,确定了政府之外的社会和市场在体育治理中的同等主体地位。体育治理体现为这3个主体的良性互动。具体来说,就是体育治理体系构建时的多主体合作,治理过程中的多主体协同,治理成果分配时的多主体分享。这一逻辑将体育各治理主体置于同一个整体性的治理框架,既旗帜鲜明地彰显不同主体根本利益的共性,又充分尊重各主体利益的个性,它是差异的包容和包容的差异。

3.2.2共建共治共享释义

共建:意为由政府-社会-市场结成体育治理的多主体关联,共同承担体育治理体系建构的责任,以确保体育治理结构的合理性。这是体育治理体系的建构机制。共治:意为多主体共同运作体育治理体系,以确保体育治理过程的有效性。这是体育治理体系的运作机制。共享:意为多主体分享体育发展和治理的成果,以确保体育治理的方向性。这是体育治理的反馈和激励机制。

共建共治共享的治理逻辑不仅将体育治理主体的责权利有机地联系在一起,而且将体育治理的各个环节,从起点的共建,到过程的共治,再到终点的共享,合乎逻辑地整合为一个清晰的因果关系链条。三者相互衔接,互为前提,循环往复,使体育治理成为一个动态的不断完善的过程,以寻求在具体时空条件的体育最佳治理结构、过程和结果。

共建共治共享体育治理逻辑的确立,对我国体育的发展和治理体系现代化具有深远的意义。要让这一逻辑在中国体育治理中发挥作用,会遇到多种困难和阻力,如既有的利益格局,不善于合作的小农意识,计划经济的管制积习等。坚持党的领导,是我国体育治理体系和治理能力现代化前提性和基础性的条件。只有党把方向、谋大局、定政策、促改革,总揽全局、协调各方,才能让共建共治共享在中国体育治理体系发挥核心作用。

3.3 共建共治共享是体育治理现代化和中国化的需要

今天,旧的体育政府驱动治理已力不从心,效率日趋下降。条块分割的管理体制,因政出多头,导致治理碎片化。市场因素的加入又导致部门间利益冲突的出现,累及治理的公正。发展迅速的社会和市场力量尽管生生不已,却因统合不足而杂乱无序。中国体育处于转型发展的历史关头,亟待突破治理瓶颈,共建共治共享恰逢其时,应运而生。这不仅因其赋予中国体育以新的治理逻辑,而且因其性质契合中国体育发展的时代特点。

改革开放以来,中国体育发展最鲜明的特点就是生成性,即它不是按着事先计划好的方案实施,而是朝着一个既定的方向,边改革边发展,边探索边前进,创新而行。无论是社区体育的出现,还是职业体育的兴起,都是体育在改革开放过程中创新的结果。在由赶超型体育转向可持续发展型的过程中,中国体育的生成性发展特点愈加鲜明。这就需要以生成性的体育治理来应对生成性的体育实践,也就是说,体育治理不能束缚体育发展的探索和创新,而是应为之护航保驾,促进中国体育走出一条中国自己的体育发展道路,同时,在这一过程逐渐生成中国自己的体育治理体系及相之相应的治理能力。体育治理的现代化和中国化与体育实践的现代化和中国化,相互促进,互为因果。共建共治共享的体育治理,正是符合这一要求的治理形态。

共建共治共享的体育治理,强调的是体育主体间的良性互动,而不武断地设定指标。它看似重机制而轻结果,重过程而轻指标,但其实是紧紧扣住了治理的根本——治理主体间的互动。只要主体间的互动是积极的、良性的,则其治理结构多是合理的,其治理效果也多是正面的。这与政府驱动的体育治理,动辄下达指标,而不考虑这些指标是否合理的做法截然不同。这也给了体育治理者根据其所处的具体时空环境,创造性地寻求最佳治理的自由。

共建共治共享的体育治理,主张一切从实际出发,根据体育发展的实际状态,不断调整治理方略,灵活而创造性地进行有效治理。这就意味着,它是一个开放的学习过程。今天,中国体育已经进入一个新的发展阶段,治理者对其规律的认识尚不完全,共建共治共享是探索体育未知领域时秉持的原则,如同进入一片未知水域不会让人失去方向的罗盘。

共建共治共享的体育治理,具有鲜明的中国特色,强调体育治理主体的关联性,整体的利益一致性,又尊重主体的个性和不同的利益。这不仅承接了中国和而不同的优秀传统思想,而且与中国后发国家的现代化路径相吻合。在赶超型体育发展过程中,中国体育已经形成了重整体性发展的传统,共建共治共享吸纳了其合理部分。

4 共建共治共享体育治理的五个支点

从理论上阐明什么是体育治理逻辑,探究中国体育治理逻辑的独特性,诊断政府驱动体育治理逻辑的历史合理性及其现实困境,进而提出转向共建共治共享体育治理逻辑的必要性,对于我们在一个大的时空背景和宏观的学理层面,探讨中国体育治理体系和治理能力的现代化是十分必要的。但这还不足以回答中国体育治理现代化应当如何进行的实践问题。将共建共治共享的体育治理逻辑应用于我国体育治理实践,需要紧扣5个关键性的支撑点,让共建共治共享有所依托。

4.1 身体素养:共建共治共享的理念支撑

党的十八届三中全会提出,“坚持以人为本,尊重人民主体地位,发挥群众首创精神,紧紧依靠人民推动改革,促进人的全面发展”。党的十九大进一步强调,“必须坚持以人民为中心的发展思想,不断促进人的全面发展”。新时代,我国体育的核心价值是以人为本、以人民为中心。身体素养(physical literacy)是基于人自身发展提出的一个极具内生性、关联性和包容性的重要理念,意为为了生活而重视并承担参与身体活动的责任,所需要的动机、信心、身体能力及知识与理解(IPLA, 2017)。它以人为本,基于具身认知观,紧扣人与生活的关系,赋予身体活动以新的意义,从而超越了群众体育、学校体育和竞技体育等不同体育形态的界限,也超越了体育与非体育的身体活动的界限,各种体育要素及支撑要素因此得以整合,这就为包括体育在内的各种身体活动的共生关系提供了学理基础,为体育生活化铺平了道路。这一理念不仅推动了学校体育、群众体育和高水平竞技运动等体育实践层面的改革,也推动了体育理论、体制机制、支撑系统等观念和制度层面的改革。更为重要的是,它为体育各领域的改革与发展确立了一个整体性的方向,为体育相关的各种组织和个体提供了共同努力的依据。这一理念在基础的观念层面统合了体育共建共治共享的各主体的认知,为它们相互协同的体育治理奠定了学理性的基石(任海,2018)。

4.2 生活体育文化:共建共治共享的精神支撑

近年来,关于对体育治理的研究已有不少,但少有论及体育治理与体育文化的关系。文化涉及价值、制度等与治理相关的重要内容。但是,长期以来,文化与体育治理的重要关系,在体育治理中所发挥的重要作用却多为人们所忽视。2019年,党的十九届四中全会指出,发展社会主义先进文化、广泛凝聚人民精神力量,是国家治理体系和治理能力现代化的深厚支撑。文化与治理关系这一论述十分深刻而准确。

没有体育文化的深厚支撑,我国治理体系和治理能力现代化也是无法完成的。这是因为体育文化的核心由精神层面的体育观念、体育认知、体育意识等极为重要的元素构成,以其无所不在的影响力左右着体育治理体系的建构与运作。今天,中国体育改革进入深水区,不仅是指其错综复杂的体制机制改革及相关利益格局的调整,也意味着改革已经深入到观念和认知层次,体育文化的滞后对体育治理的制约是全局性和根本性的,体育治理中出现的种种问题均折射出体育文化的困惑。今天,中国体育要走出发展瓶颈,需要紧扣时代变化,重塑体育文化,发挥其对体育改革和发展的引领和支撑作用。新的体育文化是紧扣生活建构的,称为生活体育文化。它以体育与人民群众美好生活的关系为共有平台,统合体育内外各相关方,聚焦人的发展,以体育的生活意义之网为依据,横向勾连,纵向贯通,建立起目标明确、包容广泛的体育制度之网。相关各方因此得以各尽其责,各显其能,同心同德,为共建共治共享提供精神形态的深厚支撑(任海,2019)。

4.3 基层体育治理:共建共治共享的动力支撑

在计划经济时期,我国体育发展的动力源是政府,政府通过计划指令调拨资源,启动各种体育计划,通过单位,将政府的体育意志、资源传递到亿万普通百姓。单位是中国体育的细胞。无数单位连接起来,构成中国体育发达的根系。改革开放40多年来,体育生存发展的土壤已全然改观,社会的体育需求及满足这些需求的条件也发生了深刻变化,其中最突出的变化就是单位制的解体,导致我国体育体系基础迅速去组织化。

随着市场经济的兴起,社会结构的变化,社会的体育需求多样化,体育主体多元化、利益差异化的势头日趋强劲。体育治理不再是由上而下的单维单向,而越来越呈现为上下左右多种维度、多种向度的相互协同。与之相应的是体育资源投入开始发生具有重大意义的变化,来自社会和市场的力量越来越引人注目,表现为草根层次的社会体育组织大量涌现,营利或半营利的商业体育机构遍地开花。然而,因制度障碍、自身能力等因素所限,草根组织多不稳定,自生自灭,难成气候。中国体育正面临一个历史上不曾有过的发展环境。在单位制的退隐导致体育去组织化的同时,社会和市场力量的崛起并没有带来再组织化的自然出现。体育体系底端处于碎片化的状态,无组织的或低组织的体育活动成为体育的主流。体育发展和治理失去基层组织依托,关系到亿万普通民众切身利益的基层体育趋向无组织状态。中国体育如今面临的所有问题,都直接或间接地与基层体育组织缺失有关。构建雄厚的基层体育基础,是中国体育迫在眉睫的任务。

党的十九大报告指出,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这个判断也符合我国体育的现实状态。新时代,中国体育的发展动力正由政府驱动的自上而下,转向自下而上的基层共建共治共享。以组织化的草根体育填补单位体育衰落后的空白,重建体育根系,对中国体育的发展和治理具有战略意义。这也符合党的十九届四中全会提出的“推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层,更好提供精准化、精细化服务。”

不仅如此,基层体育治理与体育治理能力的现代化有直接关系。体育治理体系是否有共建共治共享之能,需要在实践中不断检验,基层体育治理关乎亿万人,是其最重要的检验平台。也只有在这一实践中才能形成切实可行的接地气体育治理体系。此外,实践出真知,困难增才干,参与治理的各方人士只有在基层体育的治理实践中,在解决繁杂实践问题的过程中,才能深切地体会共建共治共享的真谛,领悟其所要求的权利意识、责任意识、合作意识、规则意识和归属意识,不断提高其参与治理的本领。基层体育治理既是我国体育治理实践的起点,也是培养人才,提高能力的课堂。

4.4 法治思维:共建共治共享的规则支撑

在体育治理的主体多元化,涉及到的利益多样化的复杂格局中,要实现对体育的有效治理,政府需要简政放权,由全能型政府转向服务型政府,社会和市场则需要赋权和赋能,以承担起其应发挥的作用。然而,由于“权利和权力都有自我扩张的愿望与能力,都可能因为对利益的过度追求而丧失理性”(陈金钊,2013),进而危及体育治理中各方的相互协同。这就需要各方有一个共同的思维架构,既维护它们各自应有的责权利,又防止它们超出应有的界限,从而为共建共治共享提供行为规范,这就是法治思维的作用。法治思维是追求公平,保护权利,受规范和程序约束的理性思维(陈金钊,2013)。在我国,体育及与体育相关的法律不多,发挥作用的主要是行政法规、地方性法规、规章和行政规范性文件。体育治理的法治思维应取其广义,用于与体育有关的各种规范。参与体育治理的各个主体有知情权、参与权、利益诉求权,通过充分协商来制定法规。法规一旦制定,各方就要秉承法律至上的契约精神,尽责尽力,履行承诺。从这个意义上说,法治思维就是规范思维。

需要特别指出的是,我国体育正处于转型发展、持续改革的过程中,既迫切需要破除旧的不合理的规范,又迫切需要新规范的支撑;既不能因规范束缚改革,又不能因无规范使改革失序。既要破,又要立,这就给实际操作带来两难的困惑。此时,对法治思维的强调,而不是对具体法规的强调,就显得更加重要。只有坚持这种追求公平,保护权利,受规范和程序约束的理性思维,才能使我们知道旧规范当如何破除,新规范当如何确立。法治思维是促使中国体育最终走上以法治体道路的定向器,也是体育共建共治共享逻辑须臾不可离开的基石。

4.5 信息技术:共建共治共享的工具支撑

截至2020年3月,我国网民规模达9.04亿,互联网普及率达64.5%,手机网民规模达8.97亿,网民使用手机上网的比例达99.3%。网络购物用户规模达7.10亿,占网民整体的78.6%;手机网络购物用户规模达7.07亿,占手机网民的78.9%;在线政务服务用户规模达6.94亿,占网民整体的76.8%(国家网信办,2020)。中国正在迅速进入以网络化、大数据、云计算、人工智能为代表的信息时代。信息社会的本质特征是关联,不仅有人与人的关联,人与物的关联,而且有物与物的关联。关联必然会打破封闭,走向开放。这不仅有助于克服许多体育管理者封闭的小农意识,而且为突破条块分割的系统界限和部门界限提供了技术路径。不仅如此,伴随信息技术升级与普及的是各主体平等意识的增强和协商民主实践机制的建构,体育社会组织和商业机构的主体性得到加强,政府-社会-市场相互间频繁而有效的沟通有了依托。既有的政府驱动的线性的、自上而下的管理过程,被多元交互的、非线性的、去中心化的体育治理过程所取代。治理决策的科学性、治理过程的有效性、治理纠偏的及时性,大为提高。

5 结论

5.1 体育治理改革的关键是治理逻辑的转换

体育治理逻辑是用于体育治理思考和推理的依据和规则。它为多主体的体育治理提供共识基础、制度依据和行为准则,以保证体育治理体系的完整性及制度和行为的一致性。在西方发达国家,通用的是社会自治的体育治理逻辑。而我国则因后发国家的现代化路径和国情,其体育治理逻辑是以政府推动体育发展作为体育治理思考和推理的依据和规则,即政府驱动。这一逻辑有力地支撑了我国赶超型体育的发展。随着中国社会和体育的转型发展,政府驱动逻辑已失去其合理性,需要将其转换为新的体育治理逻辑,即以多主体共建共治共享作为体育治理思考和推理的依据和规则,以支撑体育发展方式转向可持续发展型,满足人民美好生活的需要。

5.2 通过共建共治共享完成体育治理体系的生成性更新

改革开放以来,中国体育在探索中创新和发展,呈现出鲜明的生成性,共建共治共享将体育治理的各环节,从起点的共建,到过程的共治,再到终点的共享,相互衔接,互为前提,循环往复,使体育治理成为不断完善的过程,具有鲜明的生成性。以生成性的体育治理逻辑,构建生成性的体育治理体系,进而支撑中国体育生成性的发展。既是今天中国体育治理改革的需要,也是今天中国体育发展的需要。

5.3 突出重点,构建共建共治共享的体育治理体系

身体素养、生活体育文化、基层体育治理、法治思维和信息技术分别为体育治理体系的构建提供了统合性的理念、凝聚性的文化、发展性的动力、保障性的规范和操作性的工具。有了这5个关键性的支点,共建共治共享的体育治理就有了进一步整体化、系统化和精细化的基础。这5个要素也都具有生成性的特点,可为体育治理体系的不断完善,持续提供支撑。

安格斯.麦迪森,2003.世界经济千年史[M].伍晓鹰,译.北京:北京大学出版社.

陈金钊,2013. 对“法治思维和法治方式”的诠释[J].国家检察官学院学报,21(2): 77-96.

陈庆云,鄞益奋,曾军荣,等,2005.公共管理理念的跨越:从政府本位到社会本位[J].中国行政管理,22(4):18-22.

国家体育总局,2020.推动学校体育场馆对外开放[N]人民政协报,2020-06-05(10).

国家网信办,2020.第45次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. http://www.cac.gov.cn/2020-04/27/c_1589535470378587.htm.

何立峰,2019.民营经济为我国经济发展贡献了“56789”[J].中国总会计师,(3):15.

揭爱花, 2000.单位:一种特殊的社会生活空间[J].浙江大学学报(人文社会科学版), 30(5):73-80.

卡·马克思,弗·恩格斯, 2009.神圣家族,或对批判的批判所做的批判[M]//中共中央马克思恩格斯列宁斯大林.马克思恩格斯文集(第一卷).北京:人民出版社.

李培林,李强,谢立中,等,2019.改革开放40年与中国社会发展[J].财经智库,4(1):33-63,142.

马克斯·韦伯,1998.《经济与社会》[M].林荣远,译. 北京:商务印书馆.

任海,2018.身体素养:一个统领当代体育改革与发展的理念[J].体育科学,38(3):3-11.

任海,2019.聚焦生活,重塑体育文化[J].体育科学,39(4):3-11.

王名,李朔严,2018.十九大报告关于社会治理现代化的系统观点与美好生活价值观[J].中国行政管理,11(3):60-63.

武前波,惠聪聪,2020.新时期我国中心城市人口城镇化特征及其空间格局[J].世界地理研究,29(3):523-535.

杨桦,任海,2013.转变体育发展方式由“赶超型”走向“可持续发展型”[J].北京体育大学学报,36(1):1-9.

俞可平,2000.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社.

郑惟厚,2008.你这是什么逻辑[J].中国统计,(6):38-39.

中国人民大学哲学院逻辑学教研室,2008.逻辑学[M].北京:中国人民大学出版社.

周志荣,2009.是逻辑,还是逻辑学:与程仲棠、王左立两位先生商榷[J].学术研究,(12):28-33,65.

BERGSGARD N, TANGEN J, 2011. Participation in Sport: International Policy Perspectives[M]. NICHOLSON M, HOYE R, HOULIHAN B, eds. London: Routledge.

COMMISSION E, 2007. White Paper on Sport[M]. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

DCMS,2000.A Sporting Future for All[M]. London, UK: Department for Culture, Media & Sport.

GUTTMANN A, 2004. Sports[M]. Massachusetts: University of Massachusetts Press.

IPLA, 2017. Physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence , knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life[EB/OL]. https://www.physical-literacy.org.uk.

MAGUIRE J, JARVIE G, MANSFIELD L, et al., 2002. Sport Worlds. A sociological perspective[J]. Human Kinetics, 9-12.

VAN BOTTENBURG M , 2011. Participation in sPort: International Policy Perspectives[M]. NICHOLSON M, HOYE R, HOULIHAN B, eds. London/New York: Routledge.

WIKIPEDIA,2007. Football in Germany[EB/OL]. https://www.prosoccer.eu/football/germany/.

Transformation and Innovation of Chinese Sports Governance Logic

REN Hai

Logic of sport governance is the basis and rule for sports governance thinking and reasoning. It ensures the integrity of sport governance systems and the consistency of behaviors of multi-identities by providing the consensus, institutional basis and code of conducts for multi-sport agencies. The logic of Chinese sports governance has been the “government driven” in order to support the catching up type of China’s sport development demanded by the modernization path of developing countries and its own national conditions. With the transformation and development of China’s society and sports, the logic of “government driven” has lost its rationality, and needs to be transformed into a new sport governance logic, Co-building-Co-governance-Sharing,to support the “sustainable development type” of sport and meet the needs of people’s better life. This logic is generative so consistent with the generative nature of development of Chinese sports. The five key supporting points of this new logic of sport governance are physical literacy, life centered sport culture, grassroot sport governance, legal thinking and information technology.

1000-677X(2020)07-0003-11

10.16469/j.css.202007001

2020-06-10;

2020-07-08

国家社会科学基金重大项目(19VXK10)。

任海(1950-),男,教授,博士研究生导师,主要研究方向为体育人文社会学,E-mail:hairenbj@qq.com。

G80-05

A