北极狐化脓性子宫内膜炎致病菌的分离鉴定

魏成威,葛俊伟,袁 蕊,白 荟,高 利

(东北农业大学动物医学学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

狐狸化脓性子宫内膜炎是一种以化脓性子宫内膜炎和败血症为主要特征的传染病[1],发病后常出现死胎、烂胎并影响母狐的繁殖性能,甚至可能因败血症死亡。引起该病的病原菌主要包括铜绿假单胞菌、大肠杆菌、沙门菌、不动杆菌等,对于由不产色素的铜绿假单胞菌株引起狐狸化脓性子宫内膜炎的报道很少[2]。

铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa)原称绿脓杆菌,是一种常见的条件致病菌,属假单胞菌属,中等大小,革兰染色阴性[3]。该菌在自然界分布广泛,是土壤中最常见的细菌之一,也存在于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等各种环境中,因此铜绿假单胞菌可感染动物的皮肤、皮下组织、骨、耳、眼、尿路和心脏瓣膜等多个部位。本试验通过检测病狐的子宫内脓液及阴道棉拭子样本,旨在鉴定引起北极狐化脓性子宫内膜炎的致病菌种类。

1 材料与方法

1.1 流行病学调查 对该养殖场北极狐的饲养管理、发病情况及发病症状等进行调查,并对已发病的狐狸进行临床检查,对病死动物进行剖检观察,记录主要病理变化。

1.2 样本采集 随机选取10只患病的狐狸,用棉拭子在阴道内轻轻旋转3~5圈,对分泌物进行取样;对于已死亡的狐狸,剖检时采取子宫内脓液。

1.3 细菌学检查

1.3.1 细菌的分离培养 用灭菌的接种环蘸取少许病狐子宫内脓液样本,采用划线接种的方法接种于血平板。置于37 ℃温箱中培养18~24 h后,挑取优势菌菌落,重复划线接种,直到获得纯菌株。将分离得到的纯菌株再接种于普通平板及营养肉汤中,对是否产色素进行鉴定。

1.3.2 细菌革兰染色镜检 挑取纯培养物单个菌落涂片,革兰染色后置生物显微镜下观察细菌形态。

1.3.3 细菌生化鉴定 按照DNA提取试剂盒说明书,提取分离菌株的总DNA,PCR扩增16S rRNA,反应总体系为20 μL:DNA模板0.5 μL,rTaq酶0.5 μL,10×rTaqBuffer 2.5 μL,dNTP 1.5 μL,上游引物1 μL,下游引物1 μL,ddH2O 13 μL。反应条件:94 ℃ 预变性5 min,94 ℃变性30 s,52 ℃退火复性30 s,72 ℃ 延伸60 s,72 ℃终延伸10 min,反应共25个循环。PCR产物用1%琼脂糖凝胶电泳试验进行鉴定。回收目的条带片段,交由吉林省库美生物科技有限公司测序,之后将16S rRNA测序结果经BLAST进行比对。

1.3.4 药敏试验 采用常规的纸片法测试该菌对环丙沙星、恩诺沙星、万古霉素、新生霉素、庆大霉素、卡那霉素、链霉素、青霉素、氨苄西林、四环素、呋喃妥因、利福平、先锋铋、红霉素、多黏菌素和多西环素的敏感性。无菌操作挑取纯培养物,用无菌棉拭子蘸取已经校正的0.5麦氏比浊浓度的菌液并均匀的涂布于整个MH培养基表面。待水分被琼脂完全吸收后,用无菌镊子夹取上述17种抗生素的药敏纸片并均匀等距的贴在平板表面。将平板反转,在37 ℃恒温孵育18~24 h后取出。用游标卡尺测量抑菌圈直径,在平板背面测量最接近整数的毫米数并记录,每个平板各设3个平行组平板,测量抑菌直径时,取3个平板的平均值为最终结果。并对记录结果进行分析。

2 结果

2.1 流行病学调查及病理剖检变化 该北极狐养殖场的母狐人工受精20 d左右后,陆续出现母狐精神不振、食欲下降,阴道口有黏性或脓性分泌物,部分母狐出现舔舐阴门的现象,2只北极狐死亡,发病总数80余只。

临床检查可见病狐精神沉郁,部分眼部有分泌物,食欲减退或废绝,饮水增多,尿液呈黄色,严重腹泻,粪便混有大量黏膜和血液,部分出现呕吐,有些病狐还表现出步态僵硬和/或后肢瘫痪的现象。濒死狐狸表现严重气喘,呈腹式呼吸;有些病狐在死亡前出现抽搐现象。病程多在3~5 d。剖检发现子宫壁增厚,子宫内黏膜出血,子宫外壁严重充血,子宫内充满大量黄白色及浅绿色分泌物,阴道壁肿胀。腹股沟淋巴结肿胀出血,其他脏器未见明显变化。

2.2 细菌分离培养及革兰染色结果 显微镜下可见直径约为0.5~1.0 mm的圆形、不透明灰色菌落。镜下观察可见革兰阴性杆菌。分离纯化后接种于普通平板,营养肉汤中均未见有色素产生。将该菌株编号为41001。

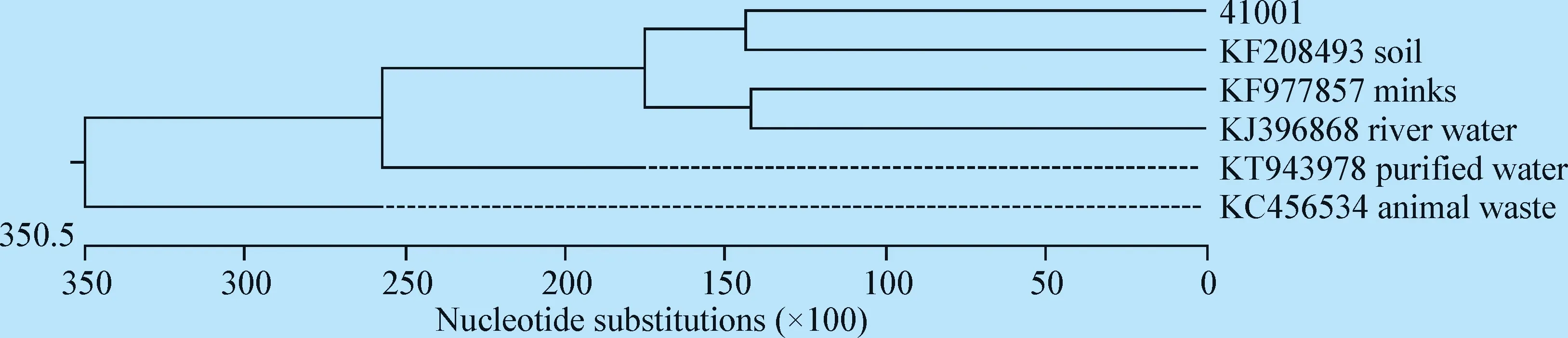

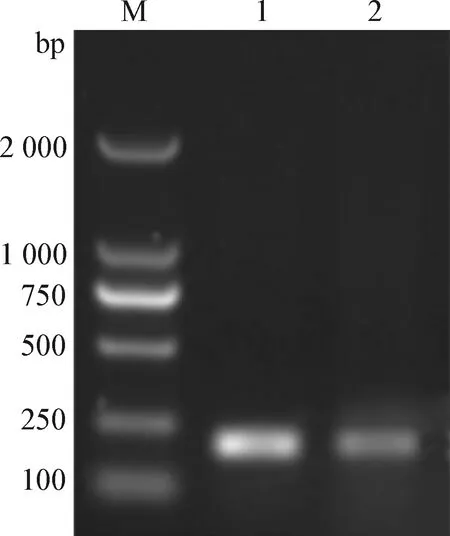

2.3 细菌鉴定结果 样本扩增片段约1 500 bp,16S rRNA测序结果显示该菌株与NCBI登载的GenBank已知铜绿假单胞菌16S rRNA同源性在99%以上。分离株与GenBank中参考序列绘制的进化树(如图1)分析结果显示:分离株41001与来源于泥土的铜绿假单胞菌(KF208493)遗传距离最近,与来源于动物排泄物的铜绿假单胞菌(KC456534)遗传距离较远。铜绿假单胞菌的主要毒力基因ETA、SSS特异性引物的PCR检测结果(如图2)显示,扩增条带分别位于207 bp和189 bp,与预期条带位置一致,说明分离菌41001可能携带至少EAT、SSS两种毒力基因。通过细菌分离培养和基因检测,结合临床检查及病理剖检结果,确诊该养殖场北极狐的化脓性子宫内膜炎的主要致病菌为不产色素的铜绿假单胞杆菌。

图1 分离株41001和其他来源分离株16S rRNA基因序列的系统进化发育Fig.1 Phylogenetic development of 16S rRNA gene sequences in isolates 41001 and other isolates

图2 毒力基因扩增结果Fig.2 Virulence gene amplification resultsM:DNA分子质量标准DL-2 000;1:EAT基因;2:SSS基因M:DNA molecular quality standard DL-2 000;1:EAT gene;2:SSS gene

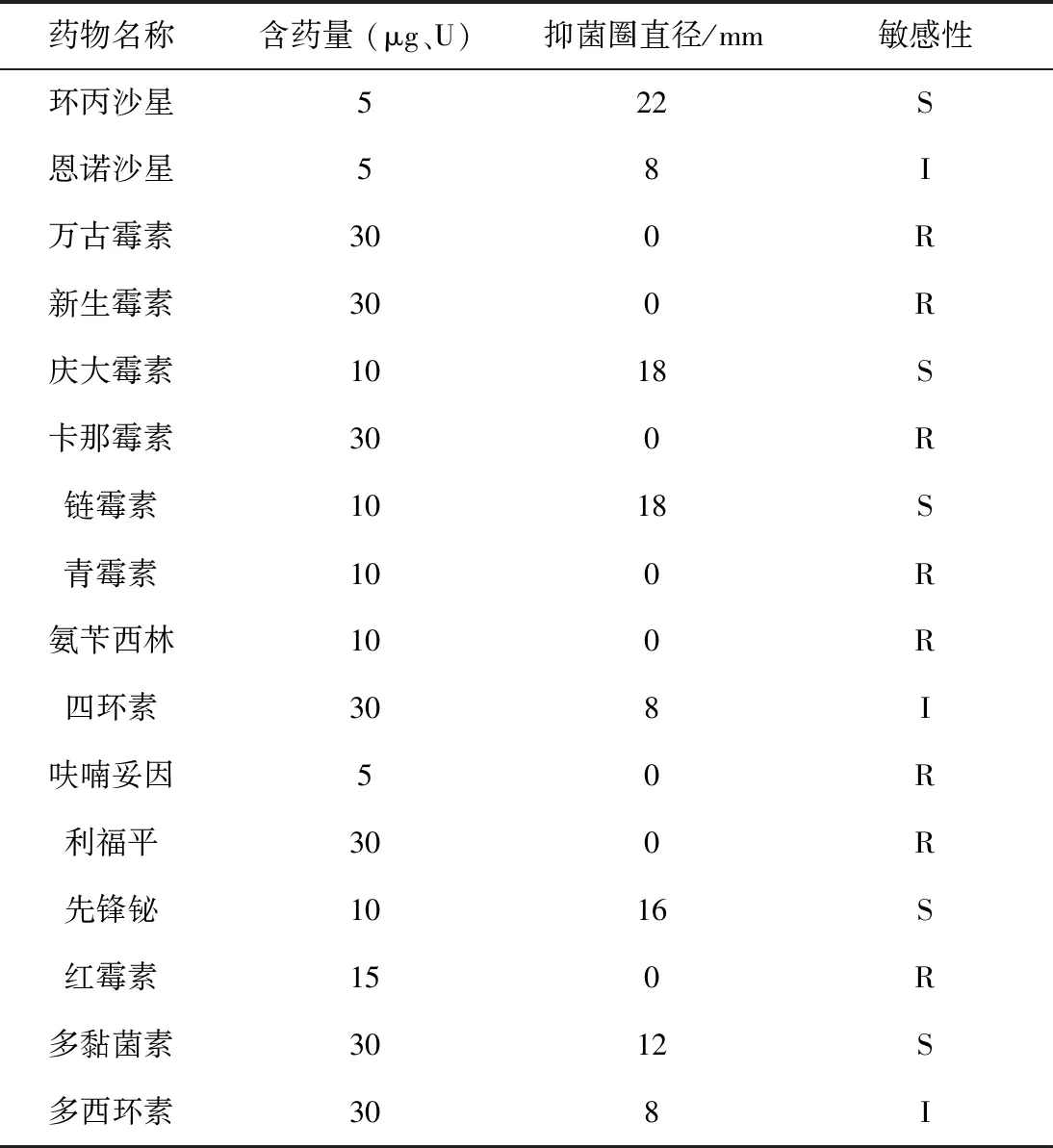

2.4 药敏试验 被测的17种抗生素中,分离菌株41001对喹诺酮类、多数第3代头孢类抗生素表现敏感,对大环内酯类、β-内酰胺类、多肽类抗生素表现中度敏感,对氨基糖苷类抗生素、磺胺类抗菌药、利福平类抗菌药及呋喃类抗菌药表现耐药。药物敏感性试验结果如表1所示,根据美国临床与实验室标准协会(CLSI)药敏试验标准,分为耐药(R)、中度敏感(I)、高度敏感(S)。

表1 分离菌的药敏试验Table 1 Drug sensitivity test results of isolated bacteria

3 讨论

铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa)常定殖于动物的皮肤、消化道、呼吸道及尿道等部位,很多动物都是健康带菌者。该菌属于条件致病菌,但其流行无季节性,当发生皮肤烧伤、体内外的创伤等为该菌提供增殖条件,便可发生感染[4]。体内外有创伤存在时,该菌首先在入侵处定居,并迅速分裂繁殖,在多数情况下形成局灶性脓肿。幼年动物因免疫系统尚不健全,病原菌可沿着淋巴系统进入体内,并在组织中扩散,最后进入血液中引起菌血症,或在各脏器中形成多发性脓肿[2]。同时该菌在代谢过程中产生溶血素、外毒素A和磷脂酶C,溶血素会使大量红细胞溶解,造成血液成分改变、血管壁受损和循环系统障碍,最终导致实质器官充血或出血;外毒素A和磷脂酶C在体内有抑制或杀死吞噬细胞的能力,使宿主抵抗力下降,尤其外毒素A被认为是一种致死毒素[5]。该菌的这些特点能导致北极狐出现子宫内膜的化脓性病变,死胎、烂胎以及母狐因败血症而死亡。根据流行病学调查结果,该病的发生是因为北极狐配种多数采用人工输精的方法,输精手法粗暴、器械消毒不合格及稀释液污染等均可增加发病风险,引起北极狐养殖行业的巨大损失。

以往文献中,对不产色素铜绿假单胞菌引起狐狸化脓性子宫内膜炎的报道较少。该菌的完整鉴定过程需要根据疾病的流行病学特点、临床症状表现及其病理变化,再进行细菌学检验、血清学定型等才能作出完整的诊断报告。本试验所使用的细菌学检查是诊断铜绿假单胞菌病最可靠的方法[6],因此通过该试验方法能够更加准确的鉴定不产色素绿脓杆菌。同时合理准确的利用实验室检查方法,不仅能够为疾病的鉴别诊断提供线索,而且能够提高诊断的准确率,为后续的治疗提供指导。

多数报道显示,铜绿假单胞菌对庆大霉素、多黏霉素、羧苄青霉素和磺胺嘧啶敏感。不同血清型菌株的药敏试验结果并不完全一致,而且即使敏感药物也很易产生耐药性。根据药敏试验结果,对临床出现流产症状的北极狐连续注射庆大霉素及头孢哌酮钠舒巴坦钠治疗,直到痊愈,效果明显。近年来,很多因素都会导致细菌对抗生素产生耐药性,主要体现在兽医临床上抗生素的不合理使用[7]。铜绿假单胞菌对抗生素的敏感性总体上呈逐年下降的变化趋势[8]。因此,为使铜绿假单胞菌引起的疾病得到快速有效的治疗及延缓耐药性的产生,对该菌的药物敏感性检测是很有必要的。

近年来,对铜绿假单胞菌感染的报道不断增多,该病在国内外均已引起了广泛的重视,在防治铜绿假单胞菌感染方面也做了大量的工作,体现病未至先防,预防该菌感染应该加强饲养管理,如加强营养、给予全价新鲜的饲料增强抗病能力[1],保持环境清洁卫生、做好消毒工作,消除各种应激因素;及时注射抗菌素提高动物抵抗力等。对发病北极狐进行隔离饲养,对流产狐狸的分泌物污染的笼网、地面、食具等进行消毒处理,对饲养场整体环境进行严格消毒;配种季节需格外注意环境卫生,若为人工输精,一定要规范操作,整个输精过程要保持无菌操作,所有用具严格消毒,输精室要保持干净,紫外灯定期照射[2]。

有文献认为,高免血清注射保护力为100%。目前已经研制应用的有单价苗、7价LPS苗、16价绿脓杆菌苗、铜绿假单胞菌多成分混合苗、SPT联合苗、OEP苗、绿脓菌素及外毒素A的类毒素等,人工被动免疫可用多价免疫血清。应该注意的是,铜绿假单胞菌血清型繁多,致病因素较复杂,因此接种疫苗应有原则性和针对性。针对疫苗的预防问题,笔者认为还存在以下两方面的问题:一是铜绿假单胞菌的血清学监测方面,由于没有统一的分型标准导致很难对不同地区分离得到的菌株进行比较,不能了解各地的常在菌株;二是对铜绿假单胞菌的防治方面,虽然目前已经有很多可用的疫苗,但是由于该菌为自然界的常在菌且血清型较多,针对该菌的理想疫苗仍然有待开发。随着分子生物学的发展,有望研制出基因工程疫苗,将会更有效地预防铜绿假单胞菌感染起到积极的推动作用。