新中国70年澳大利亚文学研究及展望

张 计 连

(云南大学 文学院,云南 昆明 650091)

澳大利亚文学作为英语文学中的重要一员,以其独特的澳洲特色吸引着一批又一批的中国读者和研究者。新中国70年(1949—2019)有关澳大利亚文学的期刊论文、硕博士学位论文和专著等,都从无到有,从少到多,从综合到专研,取得了前所未有的成就。迄今为止,有陈宏的《20世纪我国的澳大利亚文学研究述评》[1]和彭青龙的《新世纪中国澳大利亚文学研究的趋向》[2]两篇论文涉及了新中国70年澳大利亚文学研究的阶段性成果。本文将充分利用国家图书馆、中国人民大学图书馆、云南大学图书馆管内各数据库资源对新中国70年澳大利亚文学研究作一番梳理、言明得失,探究未来之中国澳大利亚文学研究新趋向。

一 新中国70年澳大利亚文学相关出版情况

研究一国文学在他国文学的接受情况,我们首先关注接受国家中关于此国文学的相关出版物。有关澳大利亚文学的国内出版物,包括文学史撰写、文学概况介绍、文学作品译介、文学研究专著等几个方面。澳大利亚文学史的撰写从无到有,从单一走向多样;文学概况从英国文学中顺带介绍到澳大利亚文学专门介绍的出现再到各类文体专门介绍;文学作品的译介从空白到今天的初具规模,再到作家、作品研究专著的出现,都充分说明新中国70年澳大利亚文学研究成果丰硕。

(一)澳大利亚文学史及文学批评的出版

系统地了解和学习一国文学,是从该国的文学史开始的,我们在很长一段时间里没有澳大利亚文学史著作,这不利于澳大利亚文学的教学和研究。1997年3月,上海外语教育出版社出版了华东师范大学澳大利亚研究专家黄源深的《澳大利亚文学史》[3],此书填补了国内一直以来澳大利亚文学史研究的空白,它为澳大利亚文学在国内的教学带来了方便,也为中国学习者呈现了澳大利亚文学的整体风貌。该书洋洋六十余万言,全面、深入地介绍、分析和评价了澳大利亚文学在各个历史时期的发展和演进,这本著作不乏一个中国学者的创见,以及体现其个性的思想火花。在宏观上,此书的关注面很宽,不但囊括了几乎所有该入史的经典作家,而且还为应当占有一席之地、却常被一些澳大利亚学者所忽视的土著文学和儿童文学辟了两个专章。对文学思潮和流派的产生、发展和走向的评论也颇有见地,持有准确的大局观。在微观上,作者对具体作家作品的分析,细致精到、持论公允。随后,黄源深在《澳大利亚文学史》的基础上编写了《澳大利亚文学简史》(2006),该书简要精到地向中国读者介绍了澳大利亚文学概况。黄源深的《澳大利亚文学作品选读》(1986)、《澳大利亚文学论》(1995)、《澳大利亚文学选读》(1997)、《澳大利亚文学名著便览》(2006),唐正秋的《澳大利亚文学评论集》(1993),钱超英的《澳大利亚新华人文学及文化研究资料》(2002),苏勇的《澳大利亚文学主题选读》(2004),作为文学史的铺垫和补充拓展,成为国人了解和学习澳大利亚文学的主要参考书。

新中国70年的澳大利亚文学批评首先从小说、诗歌、散文、戏剧各文体入手,以期刊论文的形式围绕澳大利亚文学的历史、发展、土著、女性、儿童、华文文学等主题进行,而到21世纪则出现了相关的研究专著。首先,卡特的《澳大利亚文学批评和理论》(2010)的译介为国内澳大利亚文学研究提供了批评资源。其次,王超等的《移植与创新:澳大利亚文学发展述评》(2015)、杨永春的《当代澳大利亚土著文学中的身份主题研究》(2012)、向兰的《澳大利亚生态文学传统与演变》(2016),分别从华人移民、澳洲土著和生态批评三个方面研究澳大利亚文学。再次,我国第一部澳大利亚文学批评巨著王腊宝的《澳大利亚文学批评史》(2016)[4],收入中国国家哲学社会科学成果文库。该书从“澳大利亚文学批评的崛起与民族主义”、“澳大利亚的‘新批评’与普世主义”、“‘理论’的兴起与澳大利亚文学批评的转型”、“‘理论’消退与澳大利亚文学批评”四个方面对世界文学视域中的澳大利亚文学批评进行了梳理,为国内从事澳大利亚文学批评的研究者指明了方向。

(二)澳大利亚文学概况及短篇小说集的出版

了解一国的文学,光有文学史还是不够的,文学的学习者和研究者有进一步阅读的需要时往往求助于国别文学概况介绍类的书籍。新时期澳洲文学的介绍有了进一步的发展。2003年9月澳大利亚学者韦比编写的《剑桥文学指南:澳大利亚文学》在国内出版;2004年7月,世界图书出版公司出版了李常磊主编的《世界文化知识丛书:澳大利亚文化博览》;2004年8月,北京大学出版社出版了苏勇的《澳大利亚文学主题选读——认识澳洲丛书》;2006年12月,安徽大学出版社再版了陈正发、张明主编的《大洋洲文学选读(修订版)》。这些图书的出版为国内的读者多角度了解和学习澳大利亚文学提供了便利。

澳大利亚文学的兴起始于民族主义时期,最先取得突出成就的是民歌和短篇小说。新中国70年澳大利亚文学研究也是从短篇小说研究开始的。国内的澳大利亚小说选集众多,主要有:刘寿康的《澳大利亚短篇小说选》(1982)、朱炯强的《当代澳大利亚中短篇小说选》(1992)、胡文仲的《澳大利亚短篇小说选集》(1993)、柳鸣九的《世界短篇小说精品文库——澳大利亚、新西兰卷》(1996)、张威等的《澳洲情人:澳大利亚中国留学生爱情小说选》(1998)、王腊宝的《多元时空的回响:20世纪80年代的澳大利亚短篇小说研究》(2000)、朱炯强的《当代澳大利亚小说选》(2015)、郭向东的《德国、澳大利亚经典科幻小说》(2006)、张敏的《英语短篇小说选读——澳大利亚篇》(2007),这突出了澳洲经典小说、留学生爱情小说、科幻小说等不同形式小说的研究。

(三)澳大利亚文学作品的翻译及出版

澳大利亚文学的概况介绍,作品选集的出现,文学史、文学批评的繁荣与发展都是建立在新中国70年国内对澳大利亚文学的翻译及出版基础之上的。郭书法等的《20世纪大洋洲文学在中国的译介和出版历程》[5]和程珊珊的《1949年以来澳大利亚重要作家作品的汉译与出版回顾》[6]两篇论文为此部分的论述提供了必要的资源。鉴于新中国70年历史的阶段性特征,我们选择呈现建国初期和改革开放后这两个阶段的澳大利亚文学翻译及出版情况,然后分析澳大利亚重点作家作品在中国的翻译及出版情况。

1.建国初期的澳大利亚文学翻译及出版

新中国建立初期,开启了澳大利亚文学翻译和出版的春天。这一时期国内主要出版了以下澳大利亚文学作品:詹姆斯·阿尔德里奇的《外交家》(1953)、《海鹰》(1955)、《猎人》(1958)、《光荣的战斗》(1959)和《荒漠英雄》(1959),佛朗克·哈代的《幸福的明天》(1954)、《不光荣的权力》(1954)、《我们的道路》(1959)、《赛马彩票》(1962),杰克·林赛的《被出卖了的春天》(1955),维尔福雷德·贝却敌的《变动中的潮流》(1956),迪姆芙娜·古沙克的三幕话剧《太平洋上的乐园》(1957),莫娜·布兰德的三幕话剧《宁可栓着磨石》(1957)和《大地上的陌生人》(1957),拉尔夫·德·波西埃的《王冠上的宝石》(1958),里斯的《小脚趾水中旅行记》(1958),凯瑟琳·苏珊娜·普里查的《沸腾的九十年代》(1959),朱达·华登的《不屈的人们》(1959)。

2.改革开放后的澳大利亚文学翻译及出版

1980至1989年之间,国内翻译出版的澳大利亚长篇小说包括莫里斯·韦斯特的《火蛇》(1981),凯蒂的《凯蒂》(1981),考林·麦卡洛的《荆棘鸟》(1983),伊丽莎白·卡塔《蓝天一方》(1983),戴维·马丁的《淘金泪》(1984),艾伦·马歇尔的《独腿骑手》(1985),罗尔夫·博尔德沃德的《空谷蹄踪》(1985),马克斯·克拉克的《无期徒刑》(1985),肯尼斯·库克的《惊醒》(1986),罗素·布拉顿的《她的代号“白鼠”》(1986),帕特里克·怀特的《风暴眼》(1986),迈尔斯·弗兰克林的《我的光辉生涯》(1986),托马斯·基尼利的《吉米·布莱克史密斯的歌声》(1988)。20世纪90年代,国内翻译出版的澳大利亚长篇小说包括:帕特立克·怀特的《人树》(1990)、《探险家沃斯》(1991)、《树叶裙》(1993)(也即《艾伦》(1994)、《乘战车的人》(1997)和《镜中瑕疵》(1998),伦道夫·斯托的《归宿》(1993),托马斯·基尼利的《辛德勒名单》(1994)和《内海的女人》(1996),彼得·凯里的《奥斯卡和露辛达》(1998),克莉斯蒂娜·斯台德的《热爱孩子的男人》(1999)。

3.新世纪澳大利亚文学作品翻译及出版

21世纪澳大利亚文学作品翻译出版情况如下:帕特里克·怀特的《探险家沃斯》(2000)、《暴风眼》(2009)、《欢乐谷》(2016)、《镜中瑕疵:我的自画像》、《人树》(2018),彼得·凯里的《亡命天涯》(2006)、《偷窃:一个爱情故事》(2010)、《主仆美国历险记》(2012)、《赫伯特的奇幻人生》(2016)、《眼泪的化学》(2017),吉姆·斯科特的《心中的明天(2003)》,扎维尔·赫伯特的《卡普里柯尼亚》(2004),迈尔斯·富兰克林的《我的光辉生涯》(2007),凯特·格伦维尔《神秘的河流》(2008),伊丽莎白·乔伊的《井》(2010),亚历克斯·米勒的《浪子》(2018),多萝西·沃尔的《眨眼睛的比尔》(2019),考琳·麦卡洛的《特洛伊之歌》(2000)、《摩根的旅程》(2005)、《凯撒大传:十月马》(2006)、《草冠(上下)》(2017)、《罗马第一人(上下)》(2017)、《恺撒的女人(上下)》(2018)、《甜蜜的苦楚》(2018)、《幸运的宠儿(上下)》(2018)等文学作品。21世纪的澳大利亚文学作品翻译及出版呈现如下特点:经典作家作品的翻译和畅销书的翻译并行,考琳·麦卡洛作品的翻译最为齐全。

(四)澳大利亚文学研究专著的出版情况

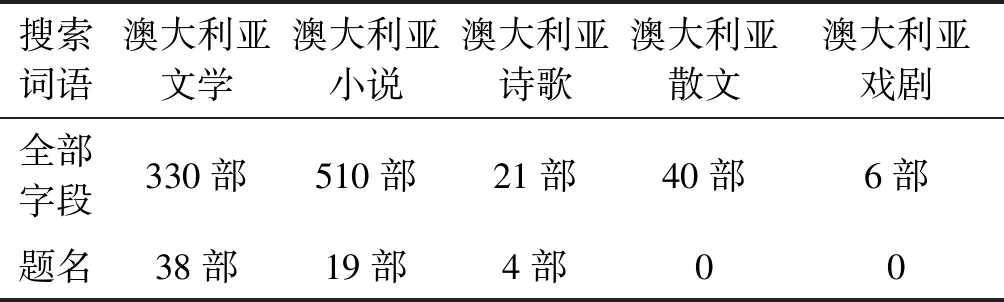

衡量一国文学在他国的接受深度,主要看接受国中该国文学研究的状况。随着澳洲文学的介绍和引入,中国新时期对澳大利亚文学的研究从无到有,由浅入深,到21世纪出现了澳大利亚文学的研究专著。根据国家图书馆数据库资料统计,国内关于澳大利亚文学研究的题名专著有60多部。其中,关于澳大利亚文学整体研究的题名著作有38部,澳大利亚小说研究题名专著19部,澳大利亚诗歌研究题名专著4部。如果以“全部字段”统计,则澳大利亚文学研究相关著作的数量较多,其中诗歌、散文、戏剧采用此统计具有一定的参考价值,见表1。

表1 国内澳大利亚文学研究统计

从表1我们可以看出建国70年以来大陆的澳大利亚小说研究取得的成就最为显著。其专著主要有:倪卫红的《澳大利亚儿童小说》(1995),向晓红的《澳大利亚妇女小说史》(2011),叶胜年的《澳大利亚当代小说研究》(2013)、《殖民主义批评:澳大利亚小说的历史文化印记》(2013)、《多元文化和殖民主义:澳洲移民小说面面观》(2013),武竞的《她们自己的声音:澳大利亚土著女作家研究》(2014),应琼的《当代澳大利亚土著题材小说研究》(2014),向兰的《澳大利亚生态文学传统与流变》(2016),张加生的《澳大利亚丛林现实主义小说研究》(2017),杨保林的《澳大利亚当代小说中的亚洲想象与民族神话建构研究》(2018),宫红英的《亨利·劳森短篇小说研究》(2018),杨保林的《澳大利亚当代小说中的亚洲想象与民族神话建构研究》(2018)。澳大利亚的丛林小说、儿童小说、土著小说、女性小说、移民小说都得到了国内读者和研究者的重视,殖民和后殖民是此时期大陆澳大利亚文学研究值得关注的一个视角。

新中国70年澳大利亚文学研究者对获诺贝尔文学奖的帕特里克·怀特、获两次布克奖的彼得·凯里和创作极富特色的女作家伊丽莎白·乔利特别关注。研究获诺贝尔文学奖的帕特里克·怀特的专著有:吴宝康的《论帕特里克·怀特四部小说的悲剧意义》和徐凯的《孤寂大路上的陌生人》。研究两次获布克奖的作家彼得·凯里的专著有:彭青龙的《“写回”帝国中心:彼得·凯里小说的文本性与历史性研究(英文版)》《彼得·凯里小说研究》,龚静的《销售边缘男性气质》,张计连的《镜观物色:彼得·凯里小说认同问题研究》。研究女作家伊丽莎白·乔利的专著有:刘宏伟的《伊丽莎白·乔利小说三部曲的多维阐释》和梁忠贤的《伊丽莎白·乔利小说的符号意义解读》。这些专著的出现推动了澳大利亚文学研究向纵深发展。

二 新中国70年澳大利亚文学研究期刊论文发表情况

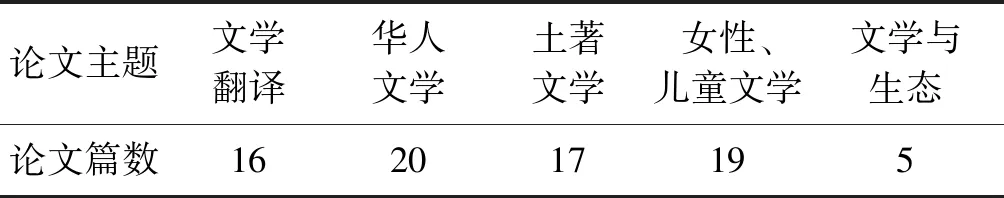

中文学术期刊网是国内学术研究的晴雨表,它反映着国内学术研究的状态和动态,暗含了学术阶段研究的成就和局限。笔者在中文学术期刊网上搜索“主题”找到“澳大利亚文学”相关的研究文章400多篇。研究发现,一些专家、学者在新时期开始把目光转向澳大利亚文学研究,还有很多后起之秀也开始涉足澳大利亚文学研究,特别是各高校澳大利亚研究中心的在校学生。这些有关澳大利亚文学研究的论文涉及的内容非常广泛,主题多样,研究方法不拘一格,并且富有澳大利亚多民族和多元文化的独特内涵,见表2。

表2 澳大利亚文学研究论文涉及的部分内容

由表2可以看到,新时期的中国澳大利亚文学研究,除了综述性的概括外,比较注重对专门的作家、作品进行研讨。妇女、女性主义,殖民、后殖民主义,土著、本土主义,移民、华裔和中国的研究视角得到了较为充分的注意。有关澳大利亚文学土著、本土主义和殖民、后殖民主义的研究反映了澳大利亚的殖民历史和多元文化的现状;移民、华裔和中国的研究视角则反映了澳大利亚的多民族文化共生状态和澳中关系之文学见证;妇女、女性主义的关注是澳大利亚妇女地位提高在文学中的反映。同时,以上分析也表明了澳大利亚文学研究独特的中国视角,我们关注的是文学中反映的最普遍的人类情感及和我们切身相关的文学表现。

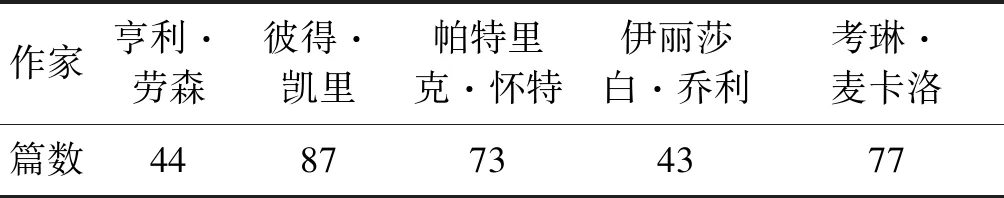

占比例很大的作家研究中,考琳·麦卡洛、彼得·凯里和帕特里克·怀特出现的频率最高,见表3。作为通俗作家的考琳·麦卡洛和作为严肃作家的帕特里克·怀特在新中国大陆得到前所未有的关注,对他们的研究具有不同特点。

表3 部分澳大利亚文学作家研究统计表

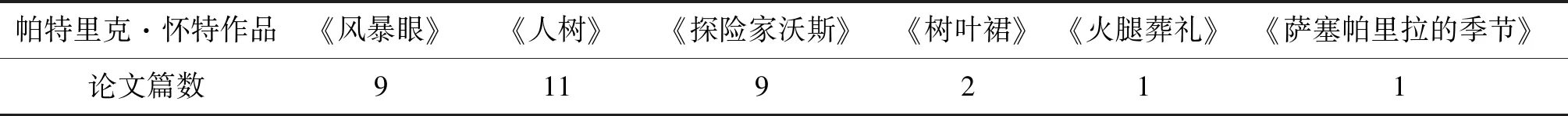

有关澳大利亚唯一一位获诺贝尔文学奖的作家“帕特里克·怀特”的中文论文一共73篇,其中博士论文有:《论帕特里克·怀特小说中的性》《孤寂大陆上的陌生人:论帕特里克·怀特小说中的怪异性》《论怀特小说的悲剧意义》3篇。据笔者概略统计,新中国70年来研究者关注的帕特里克·怀特作品及研究论文主要有6部,具体见表4。

表4 对帕特里克·怀特作品的研究统计

《风暴眼》《人树》《探险家沃斯》是帕特里克·怀特最为重要的作品,也是在新时期中国最受关注的作品。新时期对帕特里克·怀特的研究比较全面,从宏观方面来看,有3篇博士论文、7篇硕士论文对怀特的创作进行宏大研究;从微观方面来看,帕特里克·怀特的研究主题多样化,涉及性、怪异、悲剧性、帝国、奴性、浪漫、反讽、象征、时间、人与自然、宗教、神秘、人生、本土意识等。

研究考琳·麦卡洛的论文,从数量上来说占新时期澳洲文学研究比重最大,从质量上来说出现了较为出色的文本解读,从研究方法上来说比较手法被广泛运用。据统计,新中国70年考琳·麦卡洛研究论文涉及两性、性别、女性、性、困难、爱、父爱、母爱、华人、移民、中国、中西文化、创伤、圣经、原型、凝视、自由、文化身份、死亡哲学等诸多主题研究。新中国70年对考琳·麦卡洛的研究主要集中在有澳大利亚的《飘》之称的《荆棘鸟》上,中国知网以“荆棘鸟”为主题搜索得到326篇相关研究论文。这些论文中,最引人注目的是许多研究者拿《荆棘鸟》与古今中外的各色作品比较,此类论文总计达40多篇。其具体情况见表5。

表5 《荆棘鸟》与其它名作品的比较

这与比较文学研究在20世纪80年代的中国兴起有关,也是中国比较文学研究的失误之反映。这些论文当中不乏X+Y的比较,是典型的“拉郎配”,这是中国比较文学研究对“可比性”忽视和误解的结果。尽管如此,这些有关比较的论文也给我们带来了理解作品的众多视角。在考琳·麦卡洛的研究中,宗教视角、女性视角极为突出,宗教是小说集中表现而又挥之不去的情愫,而《荆棘鸟》作为女性作家的创作,因成功地塑造了麦琪这位女主人公而备受女性主义者的关注,也容易让人从女性的角度、用女性主义的理论去诠释。有的论文极为细腻地分析了神圣之爱与世俗之爱的抗争、爱情人物形象的内心矛盾和挣扎;也有论文就弗洛伊德的“恋母情结”和荣格的“原型”理论对小说的悲剧情愫进行解读。

在中国知网以“主题”精确配置搜索“彼得·凯里”,在中文学术期刊上共有文章108篇。这些文章有的介绍彼得·凯里新出版的小说,有的是小说文本研究,有的则是凯里的创作状况介绍或创作风格研究。从这些译介性的文章中可以了解到,彼得·凯里每新出版一本小说都会被关注澳大利亚文学前沿问题的研究者介绍到中国来,使读者能够及时获知作家的最新创作境况。有关彼得·凯里介绍和创作风格的论文为读者和后继研究者指明了解读的方向。这些论文中关于《凯利帮真史》的有19篇,关于《奥斯卡和露辛达》的有23篇,关于《杰克·迈格斯》的有12篇,关于《特里斯坦·史密斯的不寻常生活》的有2篇,关于《他的非法自我》的有6篇,关于《偷窃:一个爱情故事》的有2篇,关于《幸福》的有1篇。关于作家的总体创作的只有叶胜年的《风格和主题:彼得·凯里小说刍议》和张明的《“新派”先锋彼得·凯里——评澳大利亚作家彼得·凯里的小说创作》,而且这两篇论文涉及的作品并不全面。2010年第2期《外国文学动态》上刊发了邹海伦对彼得·凯里近作《帕特罗和奥利维尔在美国》的介绍。单个的凯里小说文本研究的主要切入点有权力、话语、叙事、修辞、人物,而其视角主要是后殖民主义、新历史主义和女性主义理论。

整体而言,新中国70年澳大利亚文学研究论文发表数量可观,论文质量也成上升趋势。澳大利亚文学整体研究与澳大利亚作家、作品研究均向纵深发展。新中国70年澳大利亚文学研究经历了从俗到雅、从点到面再到体系化的研究路径。新中国70年高校澳大利亚研究中心蓬勃发展,逐渐形成一支以中青年学者为主体但老一辈依旧发光发热的研究队伍,而且由于在校学生尤其是各高校的澳大利亚研究中心成员的加入使得其队伍逐年壮大。

三 新中国70年澳大利亚文学研究的反思与展望

新中国70年澳大利亚文学研究呈现出一片欣欣向荣的景象。从澳洲文学的简单介绍到文学史、文学批评的撰写,从文学作品的翻译到澳洲文学研究专著的出现,从概述性的澳洲文学论文出现到专题的论文不断涌现,无不表明澳大利亚文学研究在新中国的进步与发展。但是,作为国别文学研究的中国澳大利亚文学研究相对于其他的国别文学研究仍显得较为薄弱。综观中国新时期澳大利亚文学研究,我们不难发现其存在以下不足。

(一)某些译介空白有待填补

虽然新中国70年澳大利亚文学译介有了一定的规模,但是作为国别文学研究就只有几个作家,数十部翻译作品是不够的。问及李尧先生有关澳大利亚文学研究在中国存在的问题,他感慨地说:“十年前,刚涉足澳大利亚文学翻译时,那是一块处女地,十年后的今天依然如此。”①当然这是前辈学者的谦逊之言,我们都知道著名的翻译家李尧长期从事澳大利亚文学翻译,他翻译了《呼唤(<荆棘鸟>姊妹篇)》《红线》《哈尔滨档案》《凯利帮真史》《摩根的旅程》《心中的明天》《镜中瑕疵:我的自画像》《人树》等澳大利亚文学作品。翻开澳大利亚文学史,有些经典作家、作品我们还未曾涉足,这些译介空白有待填补。

(二)过分关注通俗文学作品

谈到《荆棘鸟》,李尧先生曾说:“托《荆棘鸟》的福,出版社说我刚译的《呼唤》卖得很不错。”①新中国70年对澳大利亚通俗文学的关注大大胜过其严肃文学。从前面的分析中,我们知道考琳·麦卡洛在中国的知名度首屈一指,甚至盖过了诺贝尔文学奖获得者帕特里克·怀特,2017—2018年两年时间又有5部考琳·麦卡洛的小说翻译成中文。《荆棘鸟》作为“澳大利亚的《飘》”自然有其受到关注的原因和理由,但是这也说明了:新中国大陆澳大利亚文学研究存在着较为严重的缺陷,即对澳大利亚经典文学的局部盲视。

(三)研究力量的去中心化

外国文学研究中的国别文学研究一直在走西方主流经典路线。英、美、德、法、俄、日等国家的文学研究在中国一向比较专门和深入。澳大利亚作为一个后起的讲英语的国家,受到的关注自然不如英、美。很少有专门的专家、学者专攻澳大利亚文学,像胡仲文、黄源深、胡壮麟、张胜年、朱炯强、王腊宝等这样涉足澳洲文学的资深前辈学者不多。年轻一代的研究者多为高校的在校学生,他们一般为英语系的学生,这些人离开学校后走向高校、研究所外的其他企事业单位就业,很少有人能够继续从事澳大利亚文学研究。因此,新中国的澳大利亚文学研究很“后现代”——呈现出零散化、碎片化的特征。

要改变目前的这种状况需要唤醒更多的年轻一代的学子对澳大利亚文学、文化的关注。一些前瞻的学者早已从事这方面的努力,各高校澳大利亚研究中心也扮演着极为重要的角色,轰轰烈烈的澳大利亚文化活动周,丰富多彩的澳大利亚文化盛餐,吸引了高校众多学子的目光。从2019年发表的澳大利亚文学研究论文来看:通俗作家考琳·麦卡洛继续受到关注,而澳大利亚文学经典研究也越来越受到重视,格伦维尔、伦道夫·斯托文、伊丽莎白·乔伊等作家开始受到关注或者被继续深入研究。张加生、桂晓梦的《澳大利亚民主主义经典作家论析》[7]将对澳大利亚经典作家劳森、弗菲、弗兰克林、拉德等的批评成果为研究对象,着重考察澳大利亚学界相关研究成就和最新动态。回望过去、立足当下、展望未来,我们发现在澳大利亚文学研究方面还存在以下空间:第一,继续译介澳大利亚作家作品及其相关批评。第二,拓展中澳两国文学互动方面的研究。第三,加强对澳大利亚文学的澳大利亚性和澳大利亚文学的世界性的研究。第四,推进澳洲土著文学、海洋文学[8]、儿童文学研究。

注释:

①2010年10月第十二届中国澳大利亚国际学术研讨会期间笔者与著名的翻译家李尧先生于会间有谈论此问题。