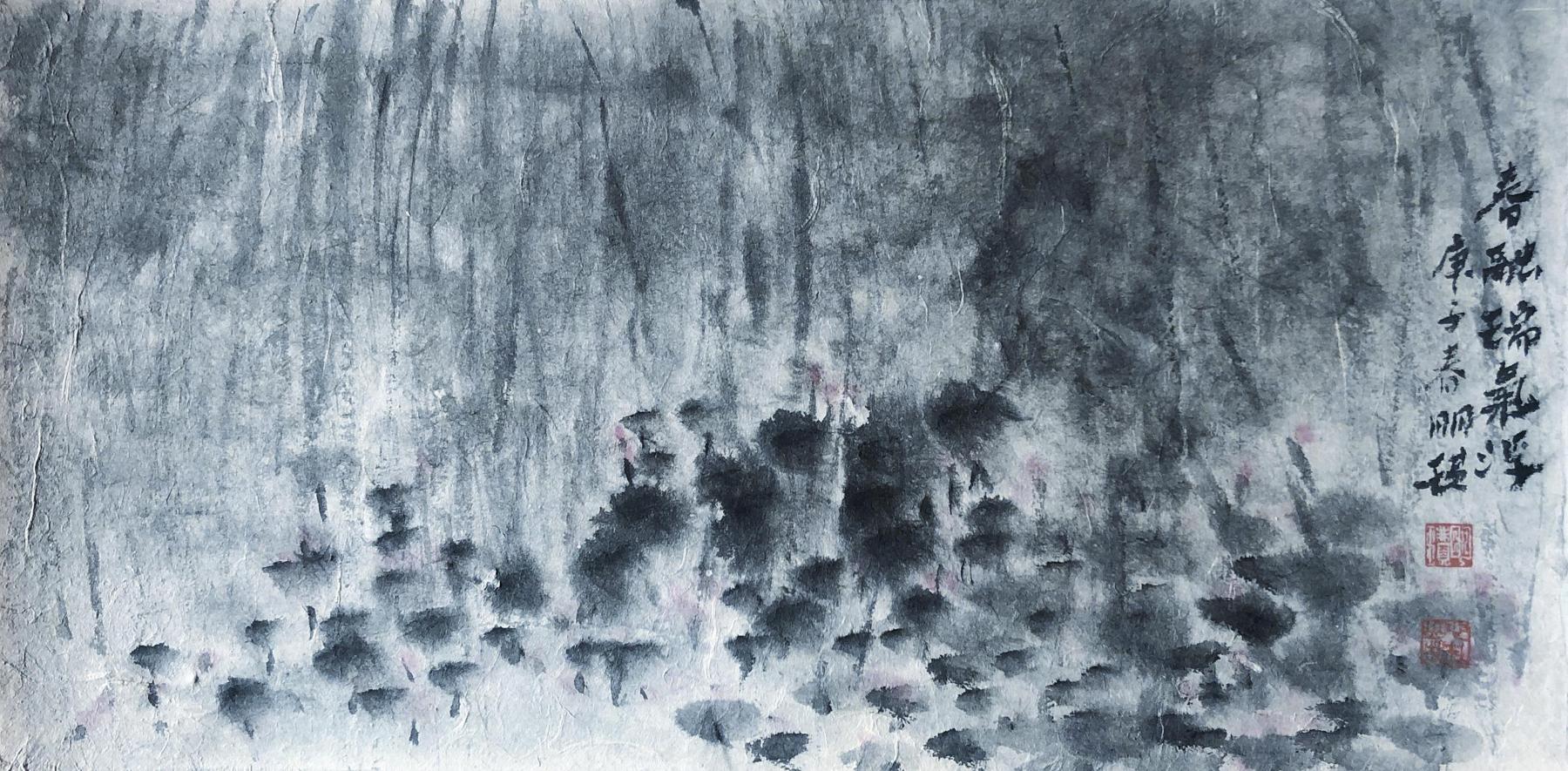

门外水向天边树

刀尔登

一

绘画,我是不懂的。

二

曾有几年不喜欢国画,以为国画,比如山水,过于内视,又下毒手,管什么北山南水,一律斧削绳束,必致之于袖里乾坤,胸中丘壑。当时曾把国画比作王学,你要是圣贤我服你,你胸中要是没圣贤,那又怎么说?

慢慢地也不这么想了。

其实所谓艺术,无非是能自建一种构造,使我们的想象可以游肆其中。国画西画,在这点上没什么不同。其要义也是共同的:形式上要自足,意义上要开放。形式上不自足,我们叫它没手艺;意义上不开放,我们叫它手艺活儿。

曾和朋友议论明瓒的画。我说,这个家伙,平时装得老实,画起画来倒是滑头。我看他的画和看任何人的画一样,也是想捉小辫子的。但他藏得好,瞻之在前,忽焉在后,几回以为捉牢了,展掌一看,只剩些水沫。

这就是我说的意义要开放。观念是艺术最初的朋友和最后的敌人。谁都有观念,那么,是把它铺为津梁,还是立为堂室,便分别出上下了。几多画家,出登昆仑,归上网络,要找最先进的观念,最好能领先二十年的,然后下笔,做一大插图,这也没什么不好,只是别把它当旨归,艺术品在意味上不能有旨归,即使是再好的旨归。天堂好不好?中世纪的画家拿它当旨归的,没听说有哪个能超过二流。

意味的涟漪,不在于幅度,在其能无休止地延伸出去。一旦停下来,就会被人捉住。厚道的人,点头说“我看懂了”,不厚道者如我,就要笑了。

看来画画也是聪明人才做得好的事。梁简文帝说:“立身先须谨重,文章且须放荡。”

三

我看明瓒的画,偶有会心,也无话可说,至多强效谢公之捻鼻。

国画不是人人可以画的。要想画得好,自己先得做起画中人。

近世的画,其主流风格,或称之为“文人画”。中国典型的文人,耐琢磨的地方不在其文,而在其处境。其政治态度,去就都不能无愧于心;其世俗生活,取舍都不能尽惬于意。所以立林下而瞻廊庙,处朝堂而顾东园——此即所谓“丧家犬”。

尤在其上的,是他们,或我们,没有那种可以眺望,可以安枕的东西(我就不说它是什么了)。在精神上要自食其力,这是何等辛苦的事。所以文人,把社会理想、个人理想,一并投入审美理想,也就没什么可奇怪的。

国画所画的,便是在这种惶惶的处境中,可以止观的东西。这是个粗陋的说法,我想说的是,你不曾惶惶,那就不要画了,你不能止观,也不要画了。

如果强画,我只好问一句:“子固爱青山,青山爱汝否?”

明瓒可以画。

四

我说过,我不懂画。我只知道好画眼睛看着舒服,心里有受牵引的感觉。

有种说法,叫“画外”,或诗外,或言外,或什么什么外。其实哪里有什么外,你看到的,你想到的,都在这方寸之内。

我想起一位老兄,初见电脑,看到一张美人的背影,便想向屏幕后探头。他当然知道这样很荒唐,所以头一动又缩回来了,来回好几次。

据说好的欣赏者,不会上画家的当。但我想,也没必要约束自己。对于明瓒的画,我虽不会去打起黄莺儿,但也不会反对自己心驰神游一小会儿。这种趣味,无以名之,且强字之曰:眼淫。

还有一个好玩的。曾有一个看画的,问画家:“您画的这是哪儿呀?”不知道他是想买房还是想旅游。

刘长卿有两句诗:“莫买沃州山,时人已知处。”

明瓒简历

号懒闲头陀

陕西岐山人

1963年11月生于河北石家庄

现居北京

为自由艺术家