本溪新井地下流体数字化监测设备避雷方法的探讨

唐光伟,贾东旭

(本溪地震台,辽宁 本溪 117022)

0 引言

随着科技的进步和地震数字化设备集成度的提高,在地震观测过程中,避雷问题一直是我们面临的一个重要难题。由于数字化仪器的高集成电路不能耐受过电压和过电流的冲击,这就导致各种观测仪器被雷击损坏的案例也屡见不鲜,特别是在雨季的山区雷电尤为频繁猛烈,地处这样环境的地震台站,其数字化设备都会不同程度地遭受过雷电的侵袭。因此,能否采取行之有效的避雷措施,探索出一种新型实用安全的避雷方法,是保障地震台站数字化仪器设备能否连续可靠运行的关键。

1 本溪地下流体新井简介

1.1 本溪新井建设过程

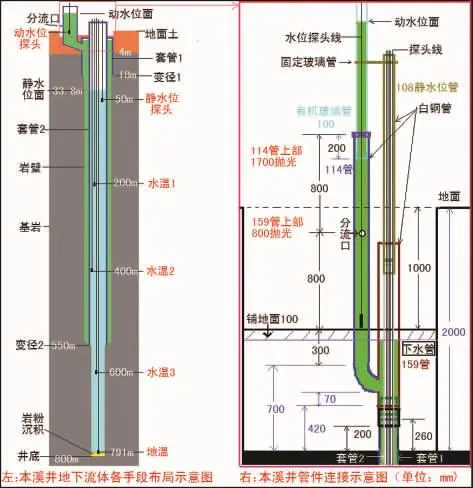

原本溪地下流体观测井位于本溪市平山区桥头镇台沟村,是中国地震局、辽宁省地震局重点前兆观测项目。2011年因所在地发现大台沟铁矿,矿山勘探及开采准备工作造成该手段受到干扰无法正常观测而被迫迁址。2014年6月根据物探技术勘察工作的测定结果,我台决定将新建井位置设在本溪市地震台主楼的东北角。同年9月26日由辽宁省第七地质大队开工钻孔,10月31日钻至803.87m终孔。此井套管有两部分,上部有146mm无缝钢套管下至18m变径处,余下108mm无缝钢套管自井口下至550.28m变径处,并将含水层分为上下两个部分:其中550m以上井管与井壁间含水层(出水点在 57.6~67.2m、170~201.2m、236.4~281.4m、415.4~423.2m处,井水承压自流,流量小,约4.4ml/s)用于动水位观测;550m以下含水层 (出水点在 635.4~645m、689~700m、719.6~729.2m、741.4~755.6m 处,水位面在距井口约33.5处)用于静水位、水温梯度和地温观测(图1)。

我台于2014年12月完成了主体井管的设计安装工作,本着实用与美观并存的原则,本溪流体井上部管件采用防锈、抗腐蚀、寿命长的优质白钢管,外表面进行抛光处理。由于是双水位分开观测,井管结构较为复杂,主要部件有:159白钢主管下部与146无缝钢套管相衔接;主管内部是108无缝钢套管和与其相衔接的上部108白钢管,用于静水位、水温梯度和地温观测;从159主管侧面分出的114白钢管用于外管的动水位观测,其上部衔接100亚克利透明有机玻璃管,以便于观察和校测水位。

管件的连接方式采用无缝钢管与其套件焊接方式,白钢管与无缝钢管套件采用丝扣连接,丝扣处涂上丝扣油用以润滑和防渗水;白钢管与白钢管件连接采用亚弧焊方式。具体尺寸如图1右图所示。为防止146mm无缝钢套管的锈蚀,延长其使用寿命,管外表与井壁间自上而下18m全部用水泥封灌,其结合部也用水泥密封并埋于地下。

图1 本溪新井管结构及各手段布设Fig.1 Arrangement and structure of Benxi Well pipes

为了保障该项目的正确实施,本溪市地震台地下流体项目组先后赴国家地震局地下流体学科组、地下流体学科技术管理组等单位,咨询了多位专家,并实地参观考察了盘锦市地震台、上海市地震局崇明深井观测站,对地下流体观测手段、仪器设备情况、生产厂家、流体井建造过程中应注意的事项等都做了比较充分的调研工作。

2015年11月我台与仪器生产厂家——北京中科光大自动化技术有限公司共同完成了本溪井地下流体数字化观测仪器设备的安装工作,监测手段有:数字化动水位、数字化静水位、数字化水温梯度(200m、400m、600m)、数字化地温观测(791m)。另有气象三要素(气压、气温、降雨量)附属数字化观测手段。

1.2 本溪新井地形地貌和气象环境

本溪市是千山山脉的东延部分,素有“煤铁之城”之称。本溪市位于辽东低山丘陵的北部,太子河上游,四周群山环绕,峻岭起伏,整个地势由四周向中部倾斜。流体井施工位置位于本溪市地震台院内,属于山间谷地地形。

本溪市属于中温带湿润、季风型大陆气候区,年平均气温变化为6℃~8℃,1月平均气温为-12℃~-15℃,7月平均气温为 22℃~23℃,冻土层深度一般为1.2~1.5m,土层解冻期为4月初。年降雨量一般为850~900mm,多集中于7—8月份,其中雷雨天气为5月至10月,年平均雷暴日33.7天。

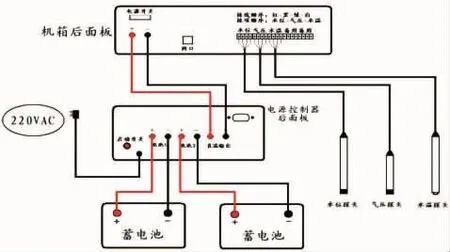

目前本溪新井仪器由3套数采设备、2组智能电源控制器和11个探头等组成,数量多,排列密集。采用的是中科光大地下流体监测设备,安装维护简单方便,数字化集成度高,全部模块化设计。为了保证水位、水温等各种数据的准确性,该公司做到了从探头处就完成模数转换工作,也就是说从探头出来的信号就是数字式的,这种方式最大限度地防止了数据信号的衰减和失真,抗干扰,精度高,但也给我们地处雷电频发的丘陵山区的避雷工作带来了不小的挑战(图2)。

图2 地下流体监测设备工作原理Fig.2 Working principle of underground fluid monitoring equipment

2 本溪新井地下流体数字化监测设备多次遇雷击损坏

2.1 雷击主要过程

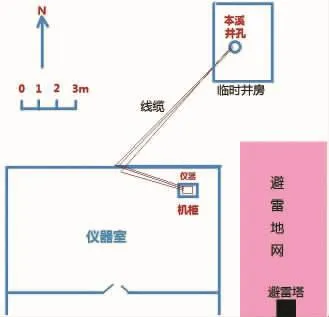

为使本溪流体井尽早投入试运行,2015年11月在当时项目资金没有全部到位、正式井房没有建成的情况下,我台决定利用改装的简易铁皮房进行临时观测(图3)。因条件限制,机柜不能安放在临时井房,只能安放在地震台主楼的仪器室内,井孔与仪器室间铺设穿线管(图4)。穿线管由2根连接后长为11m、管径为50mm镀锌管组成,埋设于地下约700 mm处,经由采暖管路处引入仪器室,最后经由仪器室防静电地板下到达机柜。有6根长26m的电缆线经穿线管,一端用航空插头对接到6个井下探头线缆上,另一端与仪器室机柜内数采仪相连接,另有5个气象三要素探头分布于主楼后侧和机柜内。

图3 临时井房及井管、探头线缆Fig.3 Temporarywell houseand well pipesand probescable

图4 试运行期间井口至台主楼仪器室线缆的埋设Fig.4 Cable laying from wellhead to instrument room in main biulding during trial operation

避雷方面:考虑到当时地震台主楼后侧距井孔20m处有一高18m的避雷塔,避雷塔地网最近处距井口约5m,同时铁皮井房和镀锌穿线管对雷电都有屏蔽作用,仪器生产厂家说仪器自身也设计了防雷功能,正式井房还有待建设,因此没有建独立的避雷接地网(图5)。但在本溪井投入观测的实际运行过程中,由于本地山区环境特点,遇雷雨天气时雷电尤为猛烈,经常导致井内探头和数采仪器设备的损坏,无法进行正常观测。

图5 本溪新井刚投入运行时周围情况示意图Fig.5 Conditions around Benxi Well when it was first put into operation

2016年8月7日因雷击造成了本溪井几乎所有仪器和探头的损坏,致使流体观测项目所有手段都陷入瘫痪,缺数时间长达428小时,损失巨大。生产厂家为我台重新更换了一批新仪器。为了避雷,我们制作了一个由铁钎和铜钱组成的简易避雷装置打入地下,根据原本溪井以往的避雷经验将探头屏蔽线连接到该地线上,但由于其接地电阻远远达不到要求,未能有效阻止雷害的发生。2017年6月18日再次因雷击造成测点F动水位探头及其气压探头的损坏缺数30小时和地温探头的临时损坏缺数7小时,我们及时更换了水位及其气压探头。6月 20日08时至21日08时、23日00时至24日04时为避免雷击我们关闭了所有仪器,但在关闭整体电源的情况下,仍然造成测点G静水位探头及其气压探头的损坏,缺数160小时。6月25日因雷击造成测点G浅层水温(200m)探头的损坏缺数22小时。7月14日至15日07时再次因雷电关闭了所有仪器。8月6日20时至7日07时因雷电关闭了所有仪器。2017年8月9日,还是因雷击损坏了测点G静水位(50m)及其气压、测点F动水位(0m) 及其气压、测点F地温(793m)等5个主要探头。因更换地温等探头过程复杂,工作量大,雷电损坏仪器过于频繁,在这种条件下又不能保障今后仪器的正常运行,经申请报省地震局监测处批复后,本溪新井地下流体各手段因雷害问题被迫暂时停止观测。

2.2 原因分析

经过两年多的运行,我台地下流体井观测设备多次因雷击问题损失惨重,在强雷雨天气时,甚至在切断电源、仪器停止运行的情况下,仍不能保证探头等设备的安全。虽然采取了一些力所能及的补救措施,但效果并不明显。造成这种局面的原因,除了本地区雷电本身过于猛烈外,我们认为还有以下几点:(1)原本以为旁边的避雷塔可以避雷,经分析后,避雷塔不但没有避雷,反而容易将雷电感应电流引到井口区域,形成电位差而损坏仪器;(2)虽然制作了一个简易的地线,但其接地电阻值远远达不到要求,没有配套完善的避雷设施;(3)探头线缆从井口至机柜约20m,距离较长,临时井房高度不够、空间小、没有网线接入、潮湿等条件限制不能摆放机柜,机柜只能摆放在地震台主楼仪器室,所以当雷电来袭时,机柜与井口间会因位置不同出现电位差,我们认为设备被雷击损坏多是由于探头与数采间存在电位差而形成瞬时感应电流所致;(4)井内探头最易被雷击损坏,探头屏蔽线要与井管、数采和符合要求的地网做等电位联接,地网接地电阻值不大能于1Ω;(5)仪器方面:理论上中科光大公司生产的的设备配备了智能化电源控制器,能有效的保护终端设备不被电涌、雷电破坏,但由于其它设备数字化集成度高、模块化的设计,尤其是探头本身就是高集成数字式的,内部供电虽然稳定,但面对外部雷电感应电流的冲击,显然不能承受,这是一个薄弱的环节,探头多次被雷击损坏也证明了这一点。因此最重要的措施是对探头及其线缆进行有效的保护。

综上所述,归纳起来就是我们对本溪井迁址新环境所了解的不够充分,对新仪器设备的防雷性能的了解也不够全面,加之该手段试运行之初正式井房未建成等条件限制,没有严格按照相关的防雷设计标准要求,没有布设一个严密的功能全面的防雷体系。

关于电源避雷问题,由于仪器采用的是蓄电池直流供电,给蓄电池充电的智能电源控制器设计有防雷功能,与市电之间又有交流电稳压器作保障,所以此项不存在问题。

综合以上分析,我台决定待本溪井正式井房建成,迁移避震塔及其地网,重新埋设独立的地网,完善井房避震系统后再恢复观测。

3 本溪井防范雷害所采取的措施和方法

3.1 井房建设独立的避雷地网,接地电阻值小于1Ω

2018年3月22日,按照《本溪市地震台拟召开防雷避雷研讨会》 (本震发〔2018〕2号)文件要求,辽宁省地震局监测预报处组织相关人员成立专家组,来我台针对本溪流体井观测仪器近年来多次遭受雷击的问题与我台相关人员进行了专题研讨。专家组听取了本溪市地震台近几年来流体观测仪器设备遭受雷击情况的汇报,实地检查了台站防雷设施的布设和运行情况,经质询和讨论,提出了“新建井房按三类防雷建筑物设计施工”等意见,建议拆除原有避雷针及清除井房周围高大树木。随后我台招集了本溪井房承建方的设计院和工程队召开协商会,针对本溪井房建设,施工方听取了我台负责人员的相关意见和所提出的要求,通过了“本溪地下流体井房的避雷设施,采取地网与钢筋水泥浇灌的地基同设为一体的方式,由与钢筋相连的镀锌扁钢在主要部位引出。并依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,按三类防雷建筑物设计施工,楼顶安装避雷带。地网接地阻值要满足≤1Ω”的方案。

4月24日,施工工程队吊离了临时井房,并按要求拆掉了主楼后侧的避雷塔及高大树木,本溪新井井房正式施工(图6)。28日根据实际施工情况将地基深度从原设计的2.5m改为3.5m。30日开始浇筑地基,井房总基础东西长14.2m,南北宽11.1m,底部为11个上下两层的柱下扩展基础台,规格分别为2.7*2.7*0.3m和1.5*1.5*0.3m钢筋混凝土台上下叠加而成,内部由Φ12钢筋间距150mm编织的立体网格,这也是流体井房避雷地网的组成部分(图7)。

图6 拆除避雷塔和浇筑地基Fig.6 Demolition of lightning arrester and pouring of foundation

图7 基础柱内和底梁内的钢筋网Fig.7 Steel mesh reinforcemen in foundation columns and the floor beam

避雷地网利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内的两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底梁轴线上的上下两层钢筋网内的两根主筋焊接,外墙引下线在室外地面下1m处引出[1]。5月11日基础底梁浇筑完成。与地基、底梁钢筋相连的避雷地网也同步完成,并由规格为40*2镀锌扁钢在井口处、中心等电位联结端子箱设置处及建筑物的四角引出(图8)。

图8 引到井管底部的镀锌扁钢和从基础底梁引出的镀锌扁钢Fig.8 Galvanized flat steel to the bottom of the pipes and galvanized flats from the floor beam

3.2 按要求新建井房楼顶安装避雷带

2018年8月,本溪市地震台地下流体观测井房基本完工,位于台站院内北东处,其主体为混凝土浇筑框架式结构的二层小楼。总建筑面积220m2,其中南北宽9m,东西长12m,建筑高度8.1m,层间高3.6m,正门面朝西侧。楼体内部宽敞明亮,整体布局合理规范,各项配套施设完善,各种管材、电源线、网线等都隐藏于地面下或墙内,所有网口都可内网、外网自由切换。楼外四周和仪器室安装了监控设备。

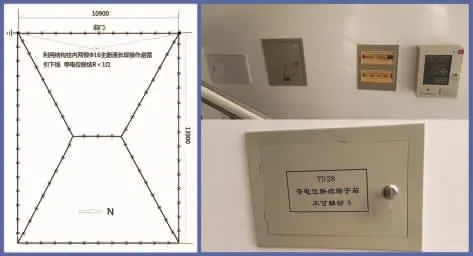

本溪地下流体观测井房防雷接地系统概述如下:接闪器在楼顶采用Φ10镀锌圆钢作避雷带,用25*4镀锌支持卡固定,楼顶避雷带长13.9m宽10.9m(图9),利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线与地网联结,建筑物对角的外墙引下线在距室外地面上1.5m处设测试卡子[1]。凡突出屋面的所有金属构件,均与避雷带作可靠焊接。建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。本工程电气设备的保护接地共用统一地极,接地电阻值不大于1Ω。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备的金属外壳均可靠接地。本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用BV—1*25mm2—PVC32,总等电位联结均采用各种型号等电位卡子[1]。从适当的地方引出两根Φ16结构钢筋至局部等电位箱LEB,局部等电位箱暗装,底距地0.3m(图10)。

图9 井房顶部的避雷带Fig.9 The lightning strip on top of the well house

图10 楼顶避雷带平面图和楼内等电位联结端子箱等Fig.10 The lightning strip plan and equipotential junction box

3.3 井房与台主楼仪器室间网络采用光缆通讯

新井房建成后,我们将数采机柜搬至井房井口处,并拆除了原临时井房与主楼间的穿线管及线缆。新井房设有内、外网,与主楼仪器室间采用光猫、光缆、交换机等设备进行网络通讯。光缆为八芯光缆,同时兼备新井房所设布的4路监控设备的信号传输,有效隔断了雷电时所产生的感应电流的传导。所有线缆包括市电,均由井房后侧的专用电井接入楼内(图12左)。

本溪井辅助测项气象三要素有两个室外测项:降雨量和气温。为保护其正常运行,最大限度地避免雷电的干扰和侵袭,在符合该测项观测场地及环境要求的基础上,采取了:(1)测项选址尽量靠近新建井房;(2)地面以上线缆要短,主体线缆埋于地下,通过井房后侧的专用电井接入楼内;(3)做好室外线缆的屏蔽工作,气压探头直接安放于室内机柜内部(图11)。

图11 雨量计和气温探头布设于井房后侧Fig.11 The rain cauge and temperature probe are located behind the well house

3.4 合理安放数采机柜,尽量与井口接近

当雷电来袭时,不同位置间会产生电位差,距离越远,产生电位差的机率越大。因此,为消除这种危害,我们将数采机柜设在了与井口井池约一米左右的地方,井内探头线缆直接连入机柜内数采设备。为防雷电感应电流的发生,将富余的线缆线盘于机柜内部底层(图12右图)。

图12 井房与主楼间埋设的光缆和机柜与井管间摆放的位置Fig.12 Optical fiber cable to wellhouse and the position between the cabinet and the pipes

3.5 探头屏蔽线与井管、地网做等电位联结

我台在原本溪井与雷电灾害做斗争的过程中,积累了一个简单有效的避雷经验,就是“探头屏蔽线与井管、地网做等电位联结”。

原本溪井位于本溪市平山区桥头镇台沟村。采用的是“九·五”期间中国地震局地壳应力研究所生产的地下流体数字化设备,2003年投入运行后,尽管当时井房各项避雷设施比较完善,也抵御不了强雷电的侵袭,原LN-3型数字水位仪经常因雷击而损坏。我们在维修过程中经观察发现每次被雷击损坏的部位都发生在LN-3型数字水位仪与水位探头连接处的集成电路板上,这说明仪器与井管中水位探头间在雷击时会产生电位差,形成瞬时电流将电路板上的集成块烧环。2005年7月,我们采用优质的粗铜导线一端卡到水位探头的金属外壁上,另一端与联结到地网的镀锌扁钢相焊接。采取此措施后,本溪井在以后多年观测当中,LN-3型数字水位仪再没有一次因雷击而损坏,多次成功抵御了强雷电的侵袭。这也为本溪井地下流体手段多次能在国家地震局、省地震局观测资料评比当中取得优异成绩,打下了坚实的基础。

根据原本溪井的避雷经验,在这次新井房建设初期,我们就重点考虑了将与地网联结的一40*2镀锌扁钢从井管处底部引出,以方便探头线缆与井管、地网的接地联结工作。用粗铜线将镀锌扁钢与本溪井主管159白钢管和副管114白钢管进行捆扎联结,井管上部108白钢管与动水位、静水位及三个水温梯度探头、地温探头的屏蔽线用优质铜线进行统一捆扎作等电位联结。通过这样的联结方式,使得井内6个主要探头线缆的屏蔽线与井管、地网联结为一个统一的整体,当雷电来袭时,能迅速瓦解感应电流的产生,降低其强度,保护井内探头集成电路免受过电流的冲击,保障仪器设备安全运行(图13)。

图13 井管与地网、探头线缆屏蔽线与井管做等电位联结Fig.13 The equipotential connection between the pipes and ground net,the shield wire of the probes cable and the pipe

4 结语

2018年10月,本溪台地下流体观测新井井房全面完工。10月24、25日,我台同生产厂家更换了因雷击损坏的探头和数采设备,经请示省地震局监测处,26日我台地下流体监测手段全面恢复观测。

从本溪井房建设开始到完工的整个过程中,我们针对我台流体井房处于山间谷地、雨季雷电相当凶猛这一情况,把防御雷害工作作为头等大事来抓,从每个细节出发,认真履行了防止雷电灾害发生的各项措施,对各个环节都严格把控,以确保万无一失。至2019年年底,虽然又多次经过山区强悍的雷雨天气,我台地下流体监测手段共3套数采设备、11个测项的数字化探头及附属电源设备没有一个因雷击而再次损坏。我们也有信心有决心,在本溪台地下流体观测项目上再创佳绩,为防震减灾事业做出更大的贡献。