某铁路隧道工程施工废水处理对策研究

汪建元

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

某特长铁路隧道工程(以下简称“该工程”)位于藏东南地区,为某国家重点铁路工程的先期开工控制性工程。该工程隧道全长约38 km,双洞单线,最大埋深1 700 m,采用TBM结合钻爆法施工工艺,设置施工辅助坑道4座,分别是1号横洞、2号斜井、3号斜井和4号横洞,辅助坑道长约10 km,总工期约10年。该工程周边河流水系发达,水环境敏感,其中,隧道进口、1号横洞口及3号斜井口邻近Ⅱ类水体,2号斜井口邻近未划定水体功能的水体, 4号横洞及隧道出口邻近Ⅲ类水体。由于该工程为主体工程的控制性工程且周边地表水环境极其敏感,选择该隧道工程先期开工、先行先试,可为主体工程隧道施工废水处理积累经验,为下阶段主体工程顺利推进提供一定的技术支撑。同时,可为同类水环境极其敏感复杂隧道工程施工废水处理提供可推广和复制的思路。

1 研究背景

根据初勘结果,隧址区地下水以中等~弱富水为主,局部段落强富水。根据刘煌等[1]对铜锣山隧道、张振国[2]对茂县隧道及周孝文等[3]对天山特长铁路隧道等工程的相关研究,该工程施工过程中可能诱发突涌水现象,且涌水量较大,废水不得不大量外排。另一方面,根据GB8978-1996《污水综合排放标准》:“排入GB3838—2002《地表水环境质量标准》 Ⅲ类水域的污水,执行一级标准”、“GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域,禁止新建排污口”,也即隧址区敏感脆弱的水环境限制了废水的大量排放。此外,在隧道废水处理措施上,常规铁路隧道工程由于隧道规模小、废水量少、工期短及周边水环境不敏感等因素,有的直接将隧道施工废水引至洞外排放[3],有的仅考虑了突涌水的堵截措施[1-2,4]以减少废水量,还有的仅考虑了末端治理措施[5-11]。不同于常规铁路隧道,该工程规模大、废水量大且施工期长达10年以上(线下工程工期约92个月),不采取措施或措施选择不合理或仅采取单一的废水处理措施很难满足相关规定的要求,将对周边地表水环境带来长期不良环境影响[12-14]。

针对上述矛盾提出了适用于该工程的隧道施工废水处理应对策略,可最大限度地减少废水外排,并解决其排放受限难题。

2 隧道施工废水特性

2.1 来源

隧道施工废水本质上讲源于掌子面施工过程中钻孔、注浆、衬砌等环节污染了的赋存于山体的原本清澈的地下水,可视为隧道施工作业废水与渗涌水的混合。

(1)隧道施工作业废水

一部分源于隧道衬砌、注浆、设备冷却、冲洗、降尘等环节;另一部分来源于掌子面至二衬段间未及衬砌而产生的隧道渗涌水,这部分水从岩隙中渗出时由于携带施工作业面的岩屑、泥沙、混凝土浆液等而受到污染成为废水。

(2)隧道渗涌水

衬砌后的隧道也会由于岩石裂隙、孔隙水不断渗出产生隧道渗漏水,并通过衬砌后的盲管汇集到隧道排水沟。这股水属于山体赋存的自然地下水,基本不受施工活动干扰,水质较为稳定。

隧洞属封闭作业环境,目前传统的隧道施工工艺将两种来源的水不加区分,统一汇集到隧道洞口排出,从而产生大量的施工污水,给后续废水处理带来极大的困难。

2.2 水量

依据TB10049—2014《铁路工程水文地质勘测规范》,结合收集的当地水文地质资料及初步地质勘查资料等,预测了拟建隧道涌水量及施工作业废水量,具体见表1。由表1可知,该工程隧道施工废水量巨大,且以渗涌水为主。

表1 隧道预测水量 m3/d

2.3 水质

杨晓盟等[15]对引汉济渭工程秦岭隧洞岭北段施工废水水质进行了监测,结果表明,隧洞施工废水属无机污染型废水,钻爆法施工废水中主要污染物为SS、氨氮及pH值,TBM法施工废水中污染物除SS外还包括一定数量的石油类污染物。该工程由于采用了TBM结合钻爆法施工工艺,会使废水水质呈现二者兼有的特点,主要污染因子为SS、pH值、石油类和氨氮。调研的同类工程隧道施工废水出水水质见表2,由表2可知,未经处理的隧道施工废水一般SS含量极高、碱度较大,其他污染因子含量较低,呈现出高浊度碱性废水的特点。

表2 同类隧道工程施工废水出水水质 mg/L

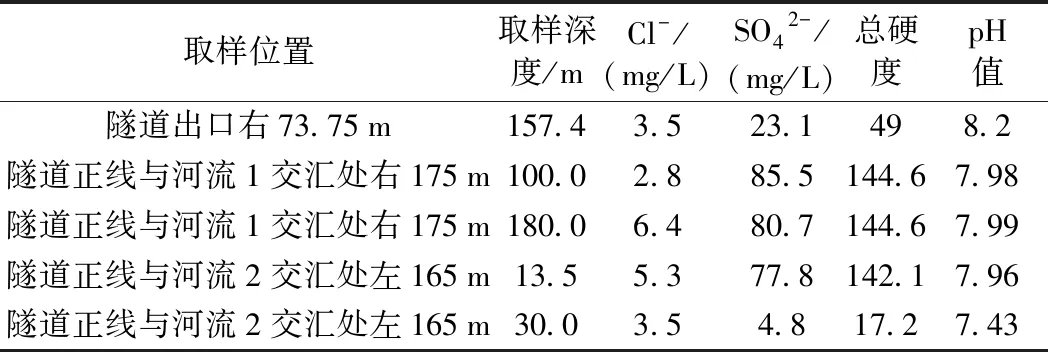

表1中的涌水量为理论预测结果,实际影响隧道施工废水量及水质的因素极其复杂,通常有隧道水文地质条件、堵排水措施、施工工艺、施工时序、掘进段长度及环境管理水平等。不同的施工工艺会使水质呈现不同的特点,堵排水措施会影响突涌水量进而影响水质。水文地质条件也会影响水量和水质。初测阶段对隧址区进行了地下水钻孔取样监测,见表3。由表3可知,不同取样位置或同一位置不同取样深度,监测因子浓度不同。水量、水质还会受到施工时序的影响。该隧道施工可分为钻爆法施工、TBM掘进及衬砌施工、无砟道床施工3个阶段,各阶段对水量及水质的影响各异。掘进段长度也会影响水量及水质。随着距离的延长,渗涌水量不断增加,从而对废水有一定的稀释作用,且会延长水体自净时间。施工现场环境管理水平也是影响水量、水质的重要因素。TBM设备及其他机械设备如维护保养较好,则基本可杜绝油类的跑冒滴漏。

表3 隧址区地下水水质初勘监测结果

总的来说,该工程隧道施工废水具有来源多样、水量大、水质较复杂及水量水质波动性大等特点。

3 隧道施工废水排放面临的挑战

根据该工程隧道施工废水特征结合周边敏感脆弱的水环境现状,该工程隧道施工废水排放面临的核心问题是:隧道及辅助坑道口因施工废水量大不得不排与依规不得排入毗邻Ⅱ类水体而无处可排的矛盾。为此,常规解决途径为增加废水回用量减少外排,其次为敷管外输替代就近排放。常规回用方向主要是回用于自身混凝土拌和及混凝土构件养护、设备/车辆冲洗、施工场地/道路降尘等,根据同类工程经验,回用量每天几十至几百方不等,与该工程几千至几万方的排放量存在巨大的差距。因隧道进口、1号横洞口、3号斜井口毗邻的Ⅱ类水体存在未划定水体功能的支沟,废水敷管外输排放方案技术上是可行的,但污水敷管外输方案相对就近排放方案显然降低了工程技术经济性。其次,如将废水引至支沟排放,由于支沟至主河道间存在水力联系,排入支沟相当于变相汇入了主河道,也会污染主河道水质。从水环境管理的角度出发,如河流型饮用水水源保护区划分时,如主河道被划定为保护区,汇水范围内现状不受工农业、社会生活污染的支流一般也被划为保护区范围,以这种方式排放废水有逃避监管之嫌,存在审批风险。

4 应对策略探讨

鉴于该工程隧道施工废水完全不排或完全回用于工程自身均不现实,因此,隧道施工废水处理及排放的应对策略上也应打破常规、多头并举,以解决该工程废水量大不得不排与敏感水域限制其排放的难题。

4.1 源头控制,削减废水量

一是加强铁路隧道施工超前地质预报工作,提前探明隧道可能存在重大地质灾害或诱发重大环境地质灾害地段,如可能遭遇大型暗河系统地段,发育、软弱、富水断层地段,可能发生突水地段等,防止后续隧道施工过程中发生突涌水。成兰线茂县隧道[2]掘进时,采取了“超前预报、先探后掘”,“以堵为主、堵排结合、限量排放、综合治理”的防排水设计,使得涌水量由预测的(2~5)×104m3/d降到了实测的9.0×103m3/d以下,从源头削减了隧道涌水量。

二是实施“清污分流”,进一步从源头削减废水量。郑万高铁巫山隧道3号横洞[16]出口毗邻Ⅲ水体,掘进至洞内300 m处时,涌水量逐渐增大至8 000~10 000 m3/d,其中,最大涌水量约12 000 m3/d,SS含量高达3 479~3 750 mg/L。该横洞采用“清污分流”措施后,废水管出水流量240~300 m3/h,SS为3 820~4 016 mg/L,排水沟的清水流量200~230 m3/h,SS为30~50 mg/L,“清污分流”后,污水引流至洞外污水处理站处理,达到GB8978—1996一级标准后排放,分流出的清水纳入周边自然水体。

隧道施工废水“清污分流”措施在铁路工程中的应用实例还比较少。根据调研,制约该措施应用主要不是技术层面的问题,更多的还是隧道内施工现场环境管理的问题。因为“清污分流”需在洞内布设集水坑、主沟和侧沟等,会使隧道内本就极其有限的作业空间更为狭小,对施工作业和工期有一定影响,TBM法因需在洞内铺设导轨等受影响更甚,从而增加了施工现场环境管理的负担。

鉴于该工程的特殊地位,该工程的环境管理水平也应成为行业标杆,如招收高素质的施工作业人员,加强对施工作业人员环保技能的教育和培训,做到文明施工,以维持“清污分流”设施的良好运行。

上述源头控制措施可有效降低隧道施工废水排放量,降低洞口污水处理设施的规模、占地、工艺难度和处理设施的投资,提高后续污水处理达标保证率。

4.2 回用优先,废水再利用

源头控制目的在于“节流”,另一方面还应“开源”,即拓展废水的回用途径,废水再利用,实现变废水为资源。铁路隧道施工废水通常回用于自身,回用方向包括拌和站、设备/车辆冲洗、施工场地/道路降尘等,但是回用量有限。为解决废水回用量不足的问题,应在对标参标、科学分析,确保废水满足相关回用水标准的基础上,首先立足于自身“挖潜”,其次,应调研项目所在区域是否有废水回用需求,进一步拓展废水回用范围。

根据隧道和给排水专业测算,该隧道进口、出口及4个辅助坑道工区掘进用水、钻孔用水、养护用水、防尘降尘用水等均在600~1 000 m3/d,即隧道施工废水处理后可考虑回用于隧道施工。另外,钻爆法凿岩台车、TBM掘进机等设备还有一定的循环冷却水用水需求,也是一个可能的自身“挖潜”途径。

同时,根据现场调研,该工程隧道进口和1号横洞口临近某兵站,有一定的用水需求;2号斜井口临近某镇区,该区域同时也属风景名胜区,有一定的城市杂用水、景观环境用水、绿地灌溉用水及农田灌溉用水需求;4号横洞口和隧道出口临近另一镇区,同时,该区域分布有大片农田,也有一定的城市杂用水、农田灌溉用水、绿地灌溉用水需求。3号斜井口周边虽然远离了城镇、景区和农田,但周边山体植被茂盛,而目前植被生长所需水主要依赖于雪水消融,故也有一定的景观环境用水需求。

常见回用水水质标准见表4,由表4可知,回用水水质标准对水质的要求较为宽松。隧道施工废水通常为高浊度碱性无机废水,经简单的中和、沉淀处理后即可满足回用水标准。

表4 常见回用水水质标准限值(节选) mg/L

4.3 末端治理

该工程施工废水特征因子为SS、pH值、氨氮、石油类等,类比同类工程,未经处理的隧道施工废水水质见表2,一般废水pH值和SS浓度会超过GB8978—1996一级排放标准,其他因子达标情况视具体情况而异。

(1)毗邻Ⅲ类水体的隧道口

针对毗邻Ⅲ类水体的隧道口,如在采取“清污分流”及多渠道回用措施处理后仍有少量隧道施工废水外排,可在洞外设置废水处理站对其进行处理。处理站采用工艺成熟且为同类铁路隧道工程广泛采用的以“混凝+沉淀+过滤”为核心的处理工艺,工艺流程见图1,以满足污水达标排放的要求。

图1 隧道施工废水处理流程

根据文献调研,吴楠等[7]针对成兰铁路某隧道施工废水采用强化混凝+沉淀+过滤处理工艺,运行结果表明,该工艺对SS、浊度的去除率分别达到98%、99.5%以上,出水水质满足GB8978-1996一级标准的要求。刘伟等[17]针对天目山隧道施工废水采用了“初沉+混凝+沉淀+过滤”处理工艺,处理后出水中SS质量浓度降至36.24~54.40 mg/L,平均去除率达到98.05%,出水pH值为7.61~8.50,CODcr、总磷等浓度均有不同程度的降低。娄掌印[18]对天目山隧道施工废水开展了混凝处理试验研究,结果表明,“聚合铝-阳离子有机高分子”絮凝剂对施工废水中的石油类和SS的去除率分别达12%和95%。茹旭[19]针对铁路隧道钻爆法施工废水采用了类似的处理工艺,也能满足达标排放的要求。

(2)毗邻Ⅱ类水体的隧道口

废水处理站可在基于上述“混凝+沉淀+过滤”为核心的处理工艺基础上增设一级深度处理工艺,将隧道施工废水处理达到对应的水体水质标准,进而不应再将其视作污水,可导流入毗邻的II类水体。引汉济渭工程秦岭隧洞越岭段[20]为避免施工废水排放对金盆水库集中式饮用水源地的影响,隧洞废水处理站在基本工艺“混凝+过滤+沉淀”的基础上,增加了吸附深度处理工艺,处理后出水水质能满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类水体水质标准,即达到了入库水质标准,在引汉济渭工程顺利实施的同时保障了西安市集中供水水源的水质安全。靳李平等[21]针对秦岭输水隧洞施工期废水,构建了以“混凝+沉淀+锰砂过滤+吸附”为核心的处理工艺,试验结果表明,该工艺对SS去除率达90%以上,对CODcr去除率约85%,对氨氮去除率约60%,处理后水质满足GB3838—2002中Ⅱ类水体水质标准。上述处理工艺可为该工程所借鉴,从而解决毗邻Ⅱ类水体的隧道口隧道施工废水排放问题。

4.4 达标保证措施

鉴于隧道施工废水水量、水质波动大及水质极难确定,为保障隧道废水处理站的连续稳定运行,可在处理站进出口安装水质连续在线监测系统,从而可以实时监控废水处理站的运行情况,优化废水处理站的运行参数和药物投加量等,以保证出水水质连续稳定达标排放或达到受纳水体水质标准要求。同时,处理站配置大容量晾晒池,当监测发现出水短时不能达标时,送入晾晒池内暂存,进一步均匀、缓冲和调节水质达到相关标准要求后,再行排放或导流。另外,大容量晾晒池可以加剧出水的自然蒸发,减少外排量。极端情况下,还可考虑将多余的废水用作农田灌溉、景观环境或绿地灌溉用水之用。根据《西藏自治区用水定额》(藏政办发[2017]3号),干旱年,农业灌溉定额保证率需达75%,青稞灌溉次数为5次,灌溉定额为3 750 m3/hm2,冬小麦的灌溉次数为7次,灌溉定额为4 650 m3/hm2;中等年份,农业灌溉定额保证率需达50%,青稞灌溉次数为4次,灌溉定额为3 150 m3/hm2,冬小麦灌溉次数为6次,灌溉定额为4 050 m3/hm2。

4.5 推荐方案介绍

针对该工程面临的特殊隧道废水处理及排放难题,首先应加强超强地质预报并实施“清污分流”,源头削减隧道施工废水排放量,其次,应增加废水回用途径,废水经处理后不仅可回用于自身混凝土拌和、设备/车辆冲洗、施工场地/施工道路降尘等,还可回用于隧道施工自身用水以及隧址区农田灌溉、城市杂用水、景观环境用水、绿地灌溉等,从而进一步削减隧道施工废水排放量。采用上述措施后仍需少量外排的隧道施工废水,毗邻Ⅲ类水体的隧道出口、2号斜井及4号横洞口采用成熟的“混凝+沉淀+过滤”工艺处理,使得出水水质满足达标排放的要求。针对毗邻II类水体的隧道进口、1号横洞口及3号斜井口,可在上述工艺基础上增设吸附深度处理工艺,出水水质达到对应的Ⅱ类水体水质标准要求后方可导流。针对该工程水质水量变动大,且水质不确定性较大的特性,废水处理站进出口设置连续在线监测系统,同时配置大容量晾晒池,以便在不可预见情况发生时有足够的缓冲时间采取补救措施。另外,加强“清污分流”设施和废水处理设施的运营维护,确保各项污水处理设施处于良好的运行状态。

在该工程环境影响评价中,本文提出的隧道施工废水综合处理对策通过了生态环境部组织的多次专家论证,评估意见认为方案可行。

5 结论

本文在深入剖析隧道施工废水产排特性、周边水环境特点及回用水需求调研等基础上,主要针对毗邻II类水体的隧道及辅助坑道口隧道施工废水量大、不能完全回用、不得不排与不得外排的矛盾,提出了“清污分流”、多渠道回用、末端治理、连续在线监测及加强环境管理等多维一体的应对策略,不仅从源头削减了隧道施工废水排放量,还提高了废水资源化利用率,少量剩余部分可以做到依法合规导流。建议该工程在“先行先试”的过程中,建设单位加强施工期水环境监测和监理,以验证本文提出的多重保障措施的有效性,同时,针对不可预见之状况,为后续水环境风险防范及应急处理积累经验。