小麦抗赤霉病品种筛选

胡中泽 衣政伟 王安

摘要:为提高小麦生产水平及抗赤霉病特性,连续3年采用病麦粒表土接种法对不同小麥品种(系)赤霉病抗性、丰产性以及DON毒素含量进行比较分析。结果表明,小麦抽穗至扬花期是赤霉病发生的关键时期,尤其是小麦齐穗后第1个扬花到扬花结束历时天数以及期间的天气情况为赤霉病流行提供了环境条件。华麦7号、扬麦21、宁麦13、农丰88、宁麦资126等品种对赤霉病抗性较高,扬麦15抗性较差。华麦7号、宁麦13、宁麦26等籽粒中DON毒素含量较低。宁麦13、扬麦21、华麦7号、华麦8号、扬麦22、扬麦28丰产性较高。综合而言,华麦7号、宁麦13、扬麦21等是赤霉病抗性较高、产量较高的小麦品种。随着赤霉病流行年份增多,筛选出适宜苏中地区种植的高产、抗赤霉病小麦品种具有重要意义。

关键词:小麦;赤霉病;品种筛选;DON毒素;抗病性;丰产性

中图分类号: S512.103.4 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)15-0118-07

小麦是世界上种植面积广、产量高的粮食作物之一,小麦的高产及稳产对于全世界粮食保障和和谐稳定具有重要意义。由禾谷镰刀菌(Fusarium graminearum)等病菌引起的赤霉病(Fusarium head blight,简称FHB)是危害我国小麦生产的主要病害之一[1-4]。20世纪70、80年代,小麦赤霉病主要发生在我国长江以南地区,之后逐步向北扩展蔓延,属流行性真菌病害,多发生在多雨、气候潮湿地区。目前,赤霉病己经成为全国麦区的普遍性、常发性病害[5-6]。

由于连续数年使用多菌灵单一药剂,赤霉病病菌抗药性逐年上升[7],其抗性基因在染色体中稳定遗传[8]。病原禾谷镰刀菌在浸染小麦后产生脱氧雪腐镰刀烯醇(deoxynivalenol,简称DON)等多种真菌毒素,被人和牲畜食用后产生广泛的毒性效应[9-11]。由于杀菌剂的长期施用,病原菌已经具备不同程度的抗药性[12-13]。我国从20世纪初就有计划地从全球各地收集小麦种质材料,并从抗病、品质、农艺性状等诸多方面进行研究[14-17]。选育抗性品种对于农业生产和食品安全等方面具有重要的现实意义。

本研究以2015—2018年引进的几十余种小麦品种进行抗赤霉病比较试验,筛选适合江苏省苏中地区种植的优质、稳产抗赤霉病小麦品种,以期为合理调整小麦的品种结构、提升小麦的综合生产水平提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与供试品种

小麦品种由江苏省农业科学院粮食作物研究所和江苏里下河地区农业科学研究所提供,携带赤霉病菌的接种病麦粒由江苏省农业科学院植物保护研究所和江苏里下河地区农业科学研究所提供。

2015—2016年:11个小麦品种(系)分别为扬麦21、扬麦22、扬麦12G16、宁麦13、宁麦21、宁麦22、宁麦26、扬麦09-111、扬麦15、镇麦10号、华麦7号。

2016—2017年:12个小麦品种(系)分别为镇麦10号、镇麦12、隆麦28、华麦7号、宁麦13、宁麦26、扬麦12G16、扬麦15、扬麦21、扬麦22、扬麦25、农丰88。

2017—2018年:12个小麦品种(系)分别为宁麦13、宁麦26、宁麦资126、明麦133、华麦8号、隆麦28、扬麦15、扬麦21、扬麦27、扬麦28、扬辐麦1025、苏麦1028。

1.2 试验方法

1.2.1 试验地概况 试验基地位于江苏省泰州市现代农业开发区,为规则矩形,排灌便捷。前茬为水稻,秸秆全量还田,采用大型拖拉机旋耕,灭茬、破碎土块。土壤性状:pH值为6.4,有机质含量为32.8 g/kg,速效氮含量为110.7 mg/kg,速效磷含量为6.9 mg/kg,速效钾含量为100.3 mg/kg。

1.2.2 试验设计 试验设每个品种为1个小区,3次重复,随机排列,四周设保护行,等行距人工条播,小区面积12 m2。每1 hm2设计基本苗为225万株,播种前根据发芽率及千粒质量计算确定播种量,根据天气情况和土壤墒情,抢抓时机,11月上中旬播种,人工条播,播种量为160 kg/hm2。

1.2.3 肥料运筹及病害防治 总施氮量为14 kg,基追肥比为7 ∶ 3。3月上旬和下旬进行纹枯病和白粉病药剂防治,防治药剂对赤霉病发生不产生影响。

1.2.4 赤霉病抗性鉴定与抗病性评价指标 对拔节期小麦人工撒播携带赤霉病菌的病麦粒,每天喷水雾1~2次,以达到保湿效果。小麦成熟期调查病害发生情况,病情调查采用对角线五点取样法,每个调查点调查麦穗150个。参考中华人民共和国农业行业标准NY/T 1464.15—2007《农药田间药效试验准则第15部分:杀菌剂防治小麦赤霉病》[18],计算病穗率、病情指数、防治效果。分级标准:0级,全穗无病;1级,发病面积占全穗面积的1/4及以下;3级,发病面积占全穗面积的>1/4~1/2;5级,发病面积占全穗面积的>1/2~3/4;7级,发病面积占全穗面积的3/4以上。

病穗率=病穗数/调查总穗数×100%;

病情指数=∑(各级病株数×相对级数值)/(调查总株数×7)×100;

测定实产:每个处理割4 m2麦穗,脱粒、晒干调查产量构成、测实产。

1.2.5 DON含量测定 采用北京华安麦科生物技术有限公司提供的呕吐毒素(DON)ELISA检测试剂盒检测籽粒中的DON含量,按试剂盒说明书操作。

1.2.6 分析方法 一般性统计采用Excel 2010分析,相关性数据采用SPSS 16.0软件分析。

2 结果与分析

2.1 扬花期天气状况对赤霉病的影响

小麦抽穗至扬花期是赤霉病发生的关键时期,尤其是小麦齐穗后第1个扬花到扬花结束历时天数以及期间的天气情况为赤霉病流行提供了环境条件。

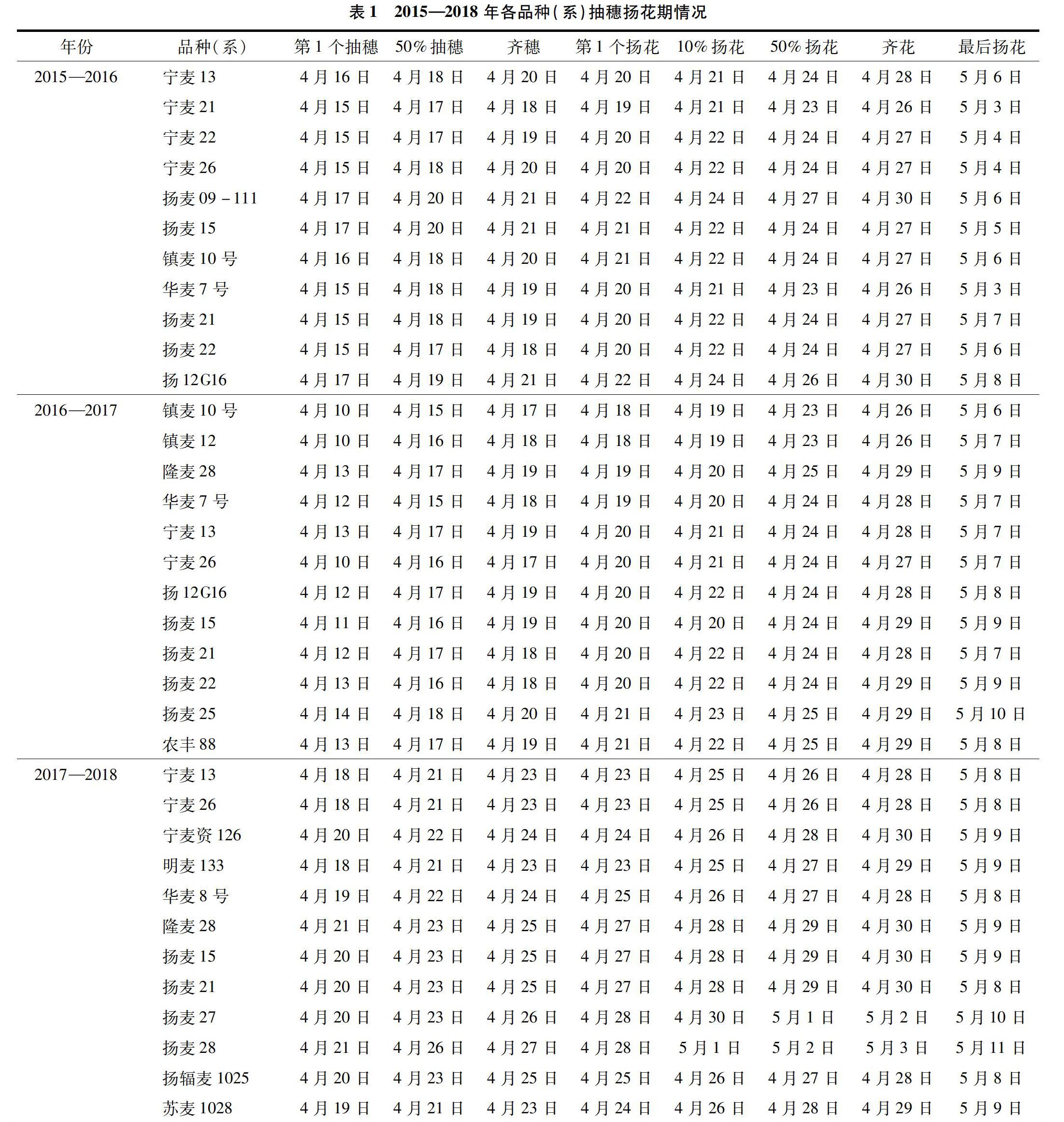

由表1可知,2015—2016年,参试的11个小麦品种(系)抽穗扬花历时在18~22 d之间。宁麦21和华麦7号抽穗扬花历时最短,共18 d;扬麦21号抽穗扬花历时最长,共22 d。4月中旬到5月上旬这段时间平均气温较常年同期偏高0.7~2.5 ℃;降水量较常年同期偏多近5成以上。高温高湿天气导致稻桩子囊壳平均丛带菌率上升,这也是当年赤霉病流行程度较高的原因之一。

2016—2017年,参试的12个小麦品种(系)抽穗扬花历时在24~28 d之间。宁麦13抽穗扬花历时最短,共24 d;扬麦15号抽穗扬花历时最长,共28 d。4月中旬到5月上旬这段时间平均气温较常年同期偏高0.6~1.6 ℃;降水量较常年同期偏少近2成以上,甚至在4月下旬降水量不足常年同期的10%。

2017—2018年,参试的12个小麦品种(系)抽穗扬花历时在18~21 d之间。隆麦28、扬麦21和扬辐麦1025抽穗扬花历时最短,共18 d;明麦133抽穗扬花历时最长,共21 d。4月中旬到5月上旬这段时间平均气温较常年同期偏高0.87~2.70 ℃。有意思的是,4月降水量为42.1 mm,比常年同期偏少近4成。其中,上旬23.1 mm,较常年同期偏多4成;中旬0.9 mm,比常年同期异常偏少;下旬 18.1 mm,较常年同期偏少近2成。5月降水量为256.9 mm,是常年同期的3倍。其中,上旬 134.0 mm,是常年同期的4.2倍。虽然拔节末期和扬花末期雨水较多,抽穗期、扬花初期和扬花盛期雨水较常年偏少,但是2018年赤霉病处于低流行年度。因此,推测造成赤霉病流行的主要原因是田间湿度,而气温只是辅助因素。

2.2 病害发生情况

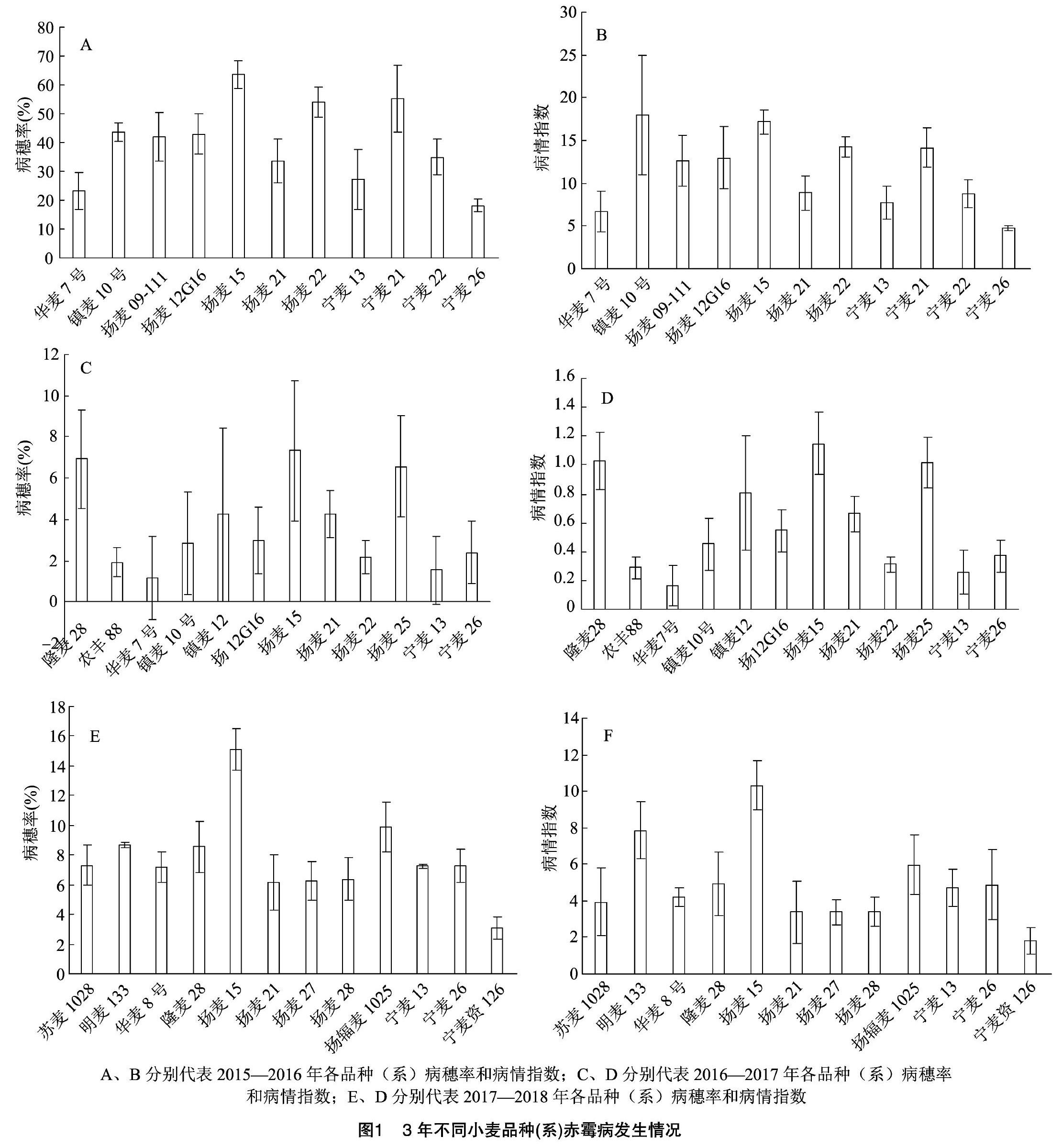

由图1可知,2016—2018年这3年小麦抽穗天气状况的差异导致了年度间小麦品种间发病率和病情指数的差异。2015—2016年,参试的11个小麦品种(系)中,华麦7号、宁麦13、宁麦26对赤霉病抗性较高,发病率分别为23.20%、27.20%、18.13%,病情指数分别为6.70、7.70、4.70;扬麦15、扬麦22、宁麦21对赤霉病抗性较低,发病率分别为63.70%、53.97%、55.13%,病情指数分别为17.17、14.27、14.13。發病率最高的扬麦15比发病率最低的宁麦26高45.57%,相差2.51倍; 病情指数最高的镇麦10号,比病情指数最低的宁麦26高13.20,相差2.81倍。

2016—2017年,参试的12个小麦品种(系)中,农丰88、华麦7号、扬麦22、宁麦13、宁麦26对赤霉病抗性较高,发病率分别为1.92%、1.16%、2.18%、1.54%、2.40%,病情指数分别为0.29、0.17、0.31、0.26、0.37;隆麦28、扬麦15、扬麦25对赤霉病抗性较低,发病率分别为6.94%、7.33%、6.57%,病情指数分别为1.03、1.15、1.02。发病率最高的扬麦15比发病率最低的华麦7号高6.17%,相差5.32倍;病情指数最高的扬麦15比病情指数最低的华麦7号高0.98,相差5.76倍。

2017—2018年,参试的12个小麦品种(系)中,宁麦资126对赤霉病抗性较高,发病率为3.08%,病情指数为1.81;扬麦15对赤霉病抗性较低,发病率为10.34。发病率最高的扬麦15,比发病率最低的宁麦资126高12.03%,相差3.91倍;病情指数最高的扬麦15,比病情指数最低的宁麦资126高8.52,相差4.70倍。

根据3年小麦赤霉病病害发生结果分析,扬麦15对小麦赤霉病抗性较差,华麦7号、扬麦21、宁麦13、农丰88、宁麦资126对小麦赤霉病抗性较高。

2.3 不同小麦品种DON毒素情况

脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON),又称呕吐毒素,是由小麦赤霉病病菌禾谷镰刀菌(Fusarium graminearum)产生的单端孢霉烯族毒素。对2015—2016年不同品种(系)籽粒的DON含量进行测定,由图2可知,毒素含量范围为0.01~1.13 μg/g,宁麦系列含量范围为0.01~0.29 μg/g,扬麦系列含量范围为0.62~1.13 μg/g;宁麦系列的低毒素积累抗性明显优于扬麦系列。11个品种(系)中扬麦09-111、扬麦15、扬麦22籽粒毒素含量超过国家标准(GB 2761—2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》)。此外,结合病情发生情况来看,虽然镇麦10号、宁麦21发病较重,但籽粒毒素含量却不高,符合DON毒素国家标准。因此,低毒素积累抗性可以成为今后江苏省小麦赤霉病抗性鉴定研究的方向之一。

2.4 产量情况

小麦赤霉病主要发生在穗期,病原物侵入麦穗影响小麦养分和水分的输送,直接影响小麦穗粒数和千粒质量等产量性状。由表2可知,2015—2016年,各品种(系)有效穗在29.50万~36.00万穗/667 m2 之间,扬麦15、扬麦22有效穗较高,镇麦10号、扬麦21、宁麦22有效穗较低;穗粒数在 30.50~36.6粒/穗之间,扬麦09-111、扬麦21穗粒数较高,华麦7号、镇麦10号、扬麦15穗粒数较低;千粒质量在30.10~36.57 g之间,华麦7号、扬麦12G16、扬麦21千粒质量较高,扬麦15、扬麦22、宁麦13、宁麦22千粒质量较低;实际产量在228.80~321.20 kg/667 m2之间,华麦7号、扬麦21、扬麦22产量较高,镇麦10号、宁麦22产量较低。

2016—2017年各品种(系)有效穗在28.84~40.43万穗/667 m2之间,扬麦25、宁麦13、宁麦26有效穗较高,镇麦12、扬麦22有效穗较低;穗粒数在29.55~37.57粒/穗之间,扬麦21穗粒数较高,扬麦15、宁麦26穗粒数较低;千粒质量在 31.92~41.99 g之间,镇麦12千粒质量较高,扬麦22、扬麦25千粒质量较低;实际产量在219.35~ 362.31 kg/667 m2 之间,华麦7号、扬麦22产量较高,农丰88、宁麦26产量较低。

2017—2018年各品种(系)有效穗在22.26万~30.44万穗/667 m2之间,华麦8号、宁麦13、扬麦28有效穗较高,明麦133、扬麦15、扬麦27有效穗较低;穗粒数在36.41~43.28粒/穗之间,明麦133、宁麦26穗粒数较高,扬麦15、扬麦27、宁麦13穗粒数较低;千粒质量在32.10~41.97 g之间,扬麦15、扬麦21、扬麦27、扬麦28千粒质量较高,宁麦26、宁麦资126千粒质量较低;实际产量在 287.58~392.31 kg/667 m2 之间,华麦8号、扬麦28产量较高,明麦133、宁麦资126产量较低。

根据3年试验小麦产量结果分析,宁麦13、扬麦21、华麦7号、华麦8号、扬麦22、扬麦28丰产性较高。

2.5 DON毒素与产量、发病的关系

对2015—2016年小麦赤霉病病穗率、病情指数、DON含量与小麦产量性状进行相关性分析,由表3可知,病穗率与病情指数、DON含量相关系数分别为0.895、0.759,均达到极显著正相关(P<0.01);与穗粒数、千粒质量、实际产量相关系数分别为-0.777、-0.737、-0.831,达到极显著负相关(P<0.01);与有效穗相关系数为0.409,无相关性。病情指数与DON含量相关系数为0.727,呈显著正相关;与穗粒数相关系数为-0.876,呈极显著负相关;与实际产量相关系数为-0.734,呈显著负相关;与有效穗、千粒质量相关系数分别为0.169、-0.591,无相关性。DON含量与有效穗相关系数为0.168,无相关性;与穗粒数相关系数为-0.610,呈显著负相关;与千粒质量、实际产量相关系数分别为-0.812、-0.800,呈极显著负相关。有效穗与穗粒数、千粒质量、实际产量相关系数分别为 -0.118、-0.505、-0.437,无相关性。穗粒数与千粒质量相关系数为0.613,呈显著相关;与实际产量相关系数为0.819,呈极显著相关;千粒质量与实际产量相关系数为0.887,呈极显著正相关。

3 讨论与结论

试验分析不同年度间小麦抽穗扬花期历时天数、平均气温和平均降水量。结合年度间发病情况,历时天数、平均降水量是变量,平均气温是常量。宁麦13、华麦7号等历时天数较少,发病较轻;而扬麦15等历时天数较多。因此,小麦齐穗后第1个扬花到扬花结束历时天数多将会增加赤霉病子囊孢子的侵染概率,但不是主要决定因素。3个年度抽穗扬花期平均气温均较常年同期偏高1~2 ℃,但只有第1年度发病程度较重,说明温度只是赤霉病流行发生的辅助条件。2015—2016年抽穗扬花期降水量较常年同期偏多,而2016—2017、2017—2018年降水量较常年同期偏少, 导致第1年赤霉病发生程度较高。因此,田间高湿高温条件能够帮助孢子在麦穗上垂直发展。相反,扬花期天气晴朗,子囊孢子侵染能力大大减弱,这也是2017、2018年苏中地区小麦赤霉病发生较轻的最主要原因。

禾谷镰刀菌引起的小麦赤霉病除了造成减产外,最重要的危害在于产生DON毒素[19]。病菌持续侵染籽粒,导致毒素积累,一旦籽粒毒素含量超过国家限定标准,势必导致小麦收储与加工利用难题。试验对2015—2016年不同品种(系)籽粒的DON含量测定发现镇麦10号、宁麦21发病较重,但籽粒毒素含量却不高。因此在缺乏主效抗病基因的情况下,高产、低毒素积累抗性可以成为今后小麦赤霉病抗性筛选研究的方向之一。

对小麦赤霉病的防治应在农业防治的基础上选育抗病、耐病品种,化学防治为辅助的综合防治方式[20]。选育抗病、耐病品种是防控小麦赤霉病最科学、最根本、最有效的措施。本研究通过3个年度小麦品种赤霉病抗性鉴定试验,综合分析不同品种间发病情况、毒素含量差异以及产量性状,筛选出华麦7号、宁麦13、扬麦21等适宜江苏省苏中地区种植,且对赤霉病抗性较高、产量较高的小麦品种,为合理调整小麦的品种结构、提升小麦的综合生产水平提供参考。

参考文献:

[1]程顺和,张 勇,别同德,等. 中国小麦赤霉病的危害及抗性遗传改良[J]. 江苏农业学报,2012,28(5):938-942.

[2]陆维忠,程顺和,王裕中. 小麦赤霉病研究[M]. 北京:科学出版社,2001.

[3]Wang J H,Ndoye M,Zhang J B,et al. Population structure and genetic diversity of the Fusarium graminearum species complex[J]. Toxins,2011,3(8):1020-1037.

[4]Hernandez N F,Baenziger P S,Eskridge K M,et al. Differential accumulation of deoxynivalenol in two winter wheat cultivars varying in FHB phenotype response under field conditions[J]. Canadian Journal of Plant Pathology,2012,34(3):380-389.

[5]姚克兵,莊义庆,尹 升,等. 江苏小麦赤霉病综合防控关键技术研究[J]. 植物保护,2018,44(1):205-209.

[6]徐 飞,杨共强,宋玉立,等. 不同小麦品种(系)对赤霉病的抗性和麦穗组织中DON毒素积累分析[J]. 植物病理学报,2014,44(6):651-657.

[7]李恒奎. 氰烯菌酯新型杀菌剂对禾谷镰孢菌(Fusarium graminearum)的生物活性及其抗药性风险评估[D]. 南京:南京农业大学,2006.

[8]Goswami R S,Kistler H C. Heading for disaster:Fusarium graminearum on cereal crops[J]. Molecular Plant Pathology,2004,5(6):515-525.

[9]崔云凤. 小麦赤霉病菌对多菌灵的抗药性及致病性缺陷菌株的回复突变检测[D]. 雅安:四川农业大学,2007.

[10]倪运东,陈思宏,马学文,等. 多种药剂防治小麦赤霉病药效研究[J]. 农业灾害研究,2014,4(1):13-14,24.

[11]曹慧英,伍松陵,孙长坡. 呕吐毒素(DON)生物合成和降解研究进展[J]. 中国粮油学报,2013,28(5):116-123.

[12]刘易科,佟汉文,朱展望,等. 小麦赤霉病抗性改良研究进展[J]. 麦类作物学报,2016,36(1):51-57.

[13]Liu X,Yin Y N,Wu J B,et al. Identification and characterization of carbendazim-resistant isolates of Gibberella zeae[J]. Plant Disease,2010,94(9):1137-1142.

[14]夏雨晨,朱永兴,马东方,等. 小麦赤霉病菌拮抗菌的分离及鉴定[J]. 江西农业大学学报,2019,41(1):33-42.

[15]張 彬,李金秀,王 震,等. 黄淮南片麦区主栽小麦品种对赤霉病抗性分析[J]. 植物保护,2018,44(2):190-194,198.

[16]孙道杰,张玲丽,冯 毅,等. 西农系列小麦骨干新品种赤霉病抗源浅析[J]. 麦类作物学报,2016,36(6):822-823.

[17]杜久元,鲁清林,周 刚. 引进国外小麦种质资源抗条锈性鉴定及其利用价值评价[J]. 植物保护,2006,32(1):83-85.

[18]中华人民共和国农业部农药检定所. 农药田间药效试验准则第15部分:杀菌剂防治小麦赤霉病:NY/T 1464.15—2007[S]. 北京:中国农业出版社,2007.

[19]刘笑笑,王 莹,仇建飞,等. 北方春小麦赤霉病镰刀菌种群及其毒素化学型与毒素污染分析[J]. 江苏农业科学,2018,46(23):199-202.

[20]杨红福,姚克兵,缪 康,等. 江苏省防控小麦赤霉病主要药剂及其复配剂药效评价[J]. 中国农学通报,2014,30(28):264-269.