色彩,是理论还是趣味?

杨小彦

毫无疑问,所有传统都包含着重要的视觉经验;而在这经验中,对色彩的体会是重中之重。我的老朋友、学者兼杂家彭德教授曾经花数十年时间撰写了一本奇书,叫《中华五色》。按他对我的描述,他搜尽古典文献中关于色彩的文字,并按传统习俗与分类,整理出一套属于中国传统艺术独有的色彩体系。我尝试翻阅此书,为彭德的努力而感叹,仅其中浩如烟海的资料检索与整理,就让人颇为吃惊。

我早年学习油画,在色彩写生下过一番功夫,自以为有体会。后来学习艺术理论,沿着这一兴趣深入印象派的堂奥,也对发生在19世纪下半叶的那一场艺术革命心向往之。而且,越是了解印象派画家在色彩上的作为,就越是对艺术史中早有定论的发生在浪漫主义德拉克洛瓦和古典主义安格尔之间的一场争论产生疑惑。按照流行的不刊之论,这一场争论被称为“素描与色彩之争”。浪漫主义者持色彩之论,古典主义者持素描之论。既然如此,为什么贡布里希写作《艺术与错觉》,第一个提到的画家是康斯太勃尔,称赞他对自然之色彩情有独钟,却不把德拉克洛瓦作为讨论的案例?况且,站在莫奈的立场看,德拉克洛瓦也属于古典的一路,酱油色调依然在他画面上大行其道,暗部处理固然有反光,但却不见有环境色的感觉在,依附于物象表面的固有色仍然是这位浪漫主义艺术家的描绘对象。若干年前我在美国大都会博物馆有幸看到一个颇为完整的德拉克洛瓦的个人油画展,欣赏时就想起了这个西方艺术史中关于“素描与色彩”的著名争论。仅从作品出发,我觉得倒不如说,发生在他们两人之间的争论,与其说是“素描与色彩”之争,不如说是“笔触有或无”或“动荡与安宁”之争。德洛克洛瓦的画面充满了焦灼的笔触以及流畅的油层厚度,用以匹配扭动的人体和冲突的主题。安格尔的画面则像镜子般光滑,没有一丝笔触,更不用谈所谓的色层了,当然也和画中形象的安详端庄、严肃姿势与表情高度和谐。从趣味来说,德拉克洛瓦选择的是躁动与激情,所以艺术史把他定义为浪漫主义;而安格尔遵从“高贵的单纯与静穆的伟大”,意大利的文杜里说:他属于冷漠的古典主义。

仅仅从经验判断,所谓油画中对于自然外光色调的描绘,的确是到了莫奈才获得完美的结果。我曾经在英国泰特美术馆参观过一个大型的透纳个展,展览的专业性让我印象深刻。透纳也是属于印象派之前追求外光效果的重要艺术家。在展览的最后部分展示了他在晚年时所画的风景,已经近乎抽象,画海天的混茫,笔触与色彩齐飞,云层和巨浪一色。看得出来,透纳内心对自然之光的表达怀着的是怎样一种虔诚,他恨不得阳光和雾气直接就从画中发散出来,让我们观赏时也能触摸到自然的湿气。展览中还有一个更为专业的内容,叫“透纳与色彩实验”,把透纳不同时期的作品原作展示出来,每一时期的画作均有基本色调分析,并画成色块渐变效果图放在原作下方,以便对照。另一面墙则是近200年西方油画颜料生产的历史,每一种颜料均有交代,是在哪一年、由哪一家工厂生产出来的。这个展示提醒我们,随着工业化的发展,绘画颜料的制造和生产也逐步进入了批量生产,从而结束了原来由画家自己制作颜料的前工业历史。两相对照,我的问题是出现在透纳画中的某些色调,尤其是对一些颜色的使用,是与之相关的颜料生产在前,还是在后?或者,我把这一问题具体化:究竟是颜料生产商自行研发颜料品种,还是有画家参与其中?因为这个展览没有专著,手上也没有文献可资利用,所以不能回答。当时的直观是透纳的确是印象派之前的最后一个画家,因为,即使在他的晚年作品中,某些色彩关系仍然有悖于成熟期的印象派画中所表现的色彩关系,比如莫奈。

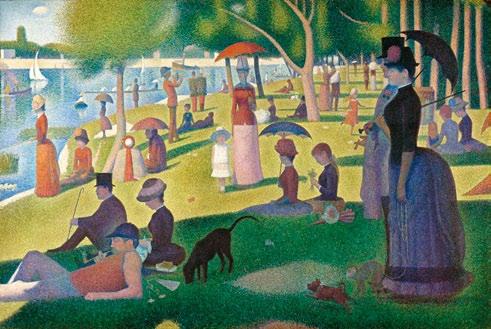

理解印象派外光色彩理论,修拉是一个关键。他曾经明确地说:绘画就是科学。他强烈地希望,出现在画面中的色彩关系必须经得起物理光学的色谱分析。也就是说,修拉认为他只是在用感性的方式去印证光谱的正确而已。修拉的观点提醒我们,所谓色彩理论,显然要和光学发展相联系。否则,是否属于“理论”,本身是要打个问号的。

沿着这个思路,我查阅了一下与此相关的文獻和历史,惊讶地发现,对色彩现象作出准确回答的竟然是一批物理学家而不是画家,画家只是在运用而已。比如,著名的“杨/赫三色理论”,也就是英国的托马斯·杨(Thomas Young)和德国的冯·赫姆霍兹(Hermann von Helmholtz)先后提出的关于眼睛感受色彩的理论。他们都是物理学史上赫赫有名的大家。大约在1801年,托马斯·杨指出:视网膜内存在着针对三种色光的不同的感受细胞,这是我们感应彩色世界的原因。按照这一理论,视网膜中的感光细胞分别对应于不同波长的光线并出现程度不一的兴奋与抑制,而且,这些波长集中表现为可见光中的红、绿、蓝(青)。比如,当感光细胞受到红光波刺激时,会抑制对蓝绿光波的感受,反之亦然。随后,在1860年,赫姆霍兹用物理方法成功测量神经传导速度,有力地补充和完善了杨的假说。有意思的是:直到1959年,这一理论才被实验所证实。1872年,德国物理学家和生理学家艾瓦尔德·黑林(Ewald Hering)在“杨/赫三色论”的基础上提出了“色彩互补”理论,认为发生在红黄绿之间的感受是通过刺激与抑制得以相互加强的。这就是今天交通灯为什么选择红黄绿三色的缘故。世界上第一张彩色照片也是由伟大的物理学家麦克斯韦(James Clerk Maxwell)在1861年拍摄的。根据上述理论,他分别采用3种不同的滤色镜单独拍摄同一物体,然后再叠加印制,就可以还原万千世界的表面斑斓。

如果为理论确定一个验证的前提,所谓色彩理论当然指的是上述物理学家的经典发现,这些经典发现今天依然在造福全体人类,是视觉时代色彩缤纷的基础。从这个意义讲,所谓理论指的是一种原理,是万千现象的初始因。

当然,艺术绝对不同于科学,所以,修拉的实践从历史角度完美地终结了错觉主义艺术。环境色说明固有色是一种幻象,色彩完全可以成为独立的语言离开既定物象的表皮而自说自话。印象主义因为蕴含着去物体轮廓的倾向,抽象主义才有机会尾随而至。同理,互补色说明了色彩产生力量的深层原因,凡·高才理直气壮地宣布,强调夜空中的深蓝色和咖啡馆漫射的黄色对比,可以表达一种“罪恶感”。蒙克则更干脆,把“嚎叫”置于强烈的血色调中,让美丽的黄昏“情可以堪”!

今天,几乎所有的画者都明白上述色彩理论,所以也就懒得追究其中的深意。相反,因为古典文献横亘眼前,更因为陌生,反而老祖宗在色彩方面的认识少有人去探究。彭德功德无量,以一己之力努力填补空白,可敬复又可佩。

问题是:老祖宗的色彩究竟是趣味,还是理论?这却是一个问题。

如果从文化就是一种编码的角度看,老祖宗的色彩肯定也是一种理论,至少是一个自成体系的编码系统;如果从构成视觉表象的原理出发,从产出如今纷繁多样的数码成像世界的人造景观出发,则老祖宗的色彩却仅仅是趣味,而且是一种过去的趣味。今天,这个趣味如果还在发生作用,那么,它就不得不嫁接在数码技术和视觉算法之上,除非人们不再看屏幕和玩手机;它成为漂浮在高科技所打造的载体上的伪装的侠客,把自己打扮成文化战争中的太极打手,顽强地诉说着曾经的荣耀。

其实,在我看来,趣味才是真正有效的迷幻剂,而原理因其冷漠反而常常让人生厌。太极拳的缓慢优雅迷倒了众多的西方看客,曾几何时还成为代表中国传统文化的身体符号。只是,近来很不幸,出了一个三流拳手徐晓冬,三下五除二,居然就把包括太极在内的传统武术还原为表演的招式,让趣味一下子落到惨不忍睹的阴沟里,孤独并惺惺然地喃喃自语:大象无形,大音希声,其中深意,易之为易,不可测也,莫要为一时失势而颓丧。

可见,趣味还是有顽强的生命力的。