型钢混凝土搅拌墙在工程实例中的应用

文云芝

(山西省建筑设计研究院有限公司,山西 太原 030013)

随着城市的快速发展,社会各项需求日益增加,土地资源紧张问题愈发严重,在建筑高度屡创新高的同时,地下空间也得到了极大的重视与应用[1]。与此同时,应运而生的基坑支护技术也取得了长足的发展。随着建筑行业可持续发展理念的提出,基坑支护也延伸出了型钢水泥土搅拌墙技术、支护与主体结构相结合技术、可回收式锚杆支护技术等一系列可持续发展的基坑支护技术[2]。其中,型钢水泥土搅拌墙技术凭借其在基坑支护的运用有着其他工艺方法不可比拟的经济和社会效益,得到了大力的推广和使用[3]。

型钢水泥土搅拌墙(SMW工法),即将型钢插入连续套接的三轴水泥土搅拌桩中形成的一种复合支护结构。这种地下工程施工技术是利用三轴搅拌桩钻机(钻机前端低压注入水泥浆液)在原地层中切削土体,将破碎的土体与水泥浆液充分混合搅拌形成具有隔水性的水泥土柱列式挡墙,然后将型钢插入未硬化的水泥土浆液中。SMW工法前身为二战后美国研制出的水泥土就地搅拌桩施工方法,即MIP(Mixing in-Place Pile)工法,后在日本得到了极大的发展,并在20世纪80年代引入国内[4]。1994年,上海隧道股份公司对SMW工法开展了系统的研究,在1997年通过上海市科委技术鉴定后得到推广与发展[5]。在推进SMW工法的过程中,众多学者也做出了巨大的贡献。

何颐华等[6]通过对黏性土基坑工程实例及模拟实验把悬臂支护结构的土压力与桩体位移建立了联系;王健等[7]通过抗拔验算和单元截面组合刚度的研究,探讨了SMW工法的设计、计算方法,并提出了新的型钢回收方法;郑刚等[8]通过型钢水泥土组合梁抗弯实验研究了型钢水泥土组合梁破坏模式及组合刚度贡献;顾士坦等[9]采用室内模型试验,研究型钢-水泥土组合结构的相互作用机理等;张忠苗等[10]依托工程实例进行数据分析,探讨了周边环境对SMW支护结构的影响规律。

1 工程概况

山西海智房地产开发有限公司拟建太原海尔国际广场,其拟建场地位于太原市万柏林区,西临文兴路,南为猗汾街。拟建建筑包括1栋37层的办公楼、5栋33层的高层住宅楼、1栋16层的公寓,配套的商业及地下车库等。该工程为大底盘地下车库,基础埋深为10.5~13.0m。

1.1 地形地貌、地基土构成及岩性特征

场地地形较平坦,场地地貌单元属汾河西岸一级阶地。根据勘探揭露的地层岩性和堆积物沉积旋回特征及区域地质资料,场区在勘探深度范围内地层主要构成如表1所示。

表1 地基土构成及岩性特征

1.2 地下水

第二层粉土及第三层细砂中所含地下水属潜水,第四层粉质黏土以下为微承压水。勘察时,混合水位位于自然地面下2.5~3.8m。地下水主要靠大气降水与侧向径流补给,通过大气蒸发与侧向径流排泄,径流方向自西向东。

1.3 场地类别、液化等级及场地周边环境

该建筑场地类别为Ⅲ类,属液化场地,液化等级为中等液化。

该工程地处城市中心区域,场地西侧紧临城市主干道文兴路,南侧紧临城市主干道猗汾街,道路之下均埋设有各种管线,东侧隔规划道路毗邻滨河体育中心,北侧隔规划道路与后北屯城中村改造项目相望,综合考虑基坑安全等级为一级。

由于拟建场地四面均有道路、管线及既有建筑物影响,且基坑开挖深度为10.5~13.0m,不具备放坡条件,因此必须采取支护方式。同时,鉴于该工程基底标高均位于地下水位之下,建议采用管井进行降水,同时设置截水帷幕。综上所述,该工程建议采用H型钢水泥土搅拌墙,基坑支护设计参数如表2所示。

表2 基坑支护设计参数表

2 型钢混凝土搅拌墙的设计计算

2.1 钻孔桩

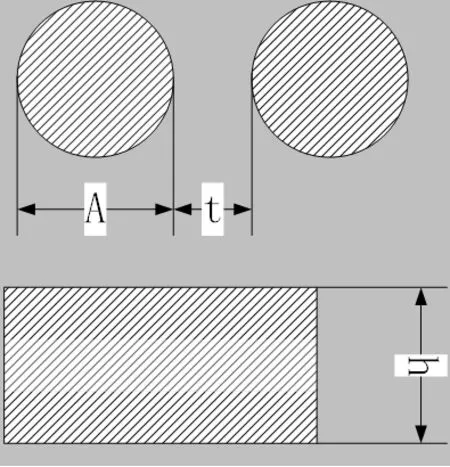

设钻孔桩径为A,桩净距为t,钻孔桩简图如图1所示。可理解为单根桩应等同于长A+t的地下墙,若地下墙厚为h,由等刚度转换的原则可得:

图1 钻孔桩简图

2.2 SMW工法桩

SMW工法桩如图2所示。在连续套接的三轴水泥搅拌桩内插入型钢,形成复合挡土墙,按等效刚度计算,则有:

图2 SMW工法桩示意图

式中:Es为型钢弹性模量;Is为型钢抗弯强度;Ec为搅拌桩弹性模量;ds为型钢间距。

作用于型钢水泥土搅拌墙的弯矩全部由型钢承担,则以型钢的受弯应力进行抗弯验算,如下:

式中:γ0为结构重要性系数;Mk为工法桩桩身弯矩标准值;W为型钢抗弯模量。

作用于型钢水泥土搅拌墙的剪力由型钢承担,则型钢的受剪应力进行抗剪验算,如下:

式中:Qk为工法桩桩身剪力标准值;S为型钢面积矩;I为型钢抗弯刚度;tw为型钢腹板厚度。

经以上验算,型钢受弯应力和剪切应力均小于Q235钢材的标准强度,表明该设计在理论上满足设计要求,型钢水泥土墙在该工程中的设计应用是合适可行的。

3 现场效果

为检验该型钢水泥土挡墙的设计合理性,待基坑开挖施工完成后,设置了43个观测点连续进行了沉降量观测,第54次监测沉降观测数据显示如表3所示。从表3中可知,工程累计沉降量最大为11.8mm,最小为1.81mm,表明型钢水泥土挡墙在该工程中取得了很好的应用效果。

表3 监测沉降观测数据

4 结束语

SMW工法在国内部分软土地区应用较广泛,在中西部地区使用较少,缺乏相应经验。此次在太原海尔国际广场基坑支护工程中使用SMW工法,在山西地区尚属首次,意义重大[11]。

(1)很大程度上解决了场地占用过多的问题,传统结构由灌注桩(800mm)和水泥土(850mm)搅拌桩组成,分别用于支护和止水帷幕,且量桩之间需布置200mm间隙,占用场地至少1850mm。而SMW工法仅需使用直径850mm的水泥搅拌桩,相比传统结构,很大程度上提高了空间利用率。

(2)减小了在打桩施工时对建筑物的工程扰动,在施工过程中,支护结构距离既有建筑物越远,扰动越小,相对就越安全。

(3)节约了施工所需时间,提高了施工效率。传统的施工方式需要分别做出灌注桩支护和水泥土搅拌桩止水帷幕,而SMW工法同时解决了支护和止水问题,能节约大概一半的工期。

(4)无须布置泥浆池,解决了工程场地紧张问题和混凝土运输问题,施工简便,扩大了施工工作面面积,增加了工程美观性。

(5)水泥搅拌桩中的工字钢具有可回收再利用的特殊性质,极大地增加了经济效益,经初步估算,可至少节约30%的工程造价费用。