语言学流派及语言观的历史嬗变∗

何伟 王连柱

(北京外国语大学,北京100089;新乡医学院,新乡453003/北京外国语大学,北京100089)

提 要:在追溯世界语言研究3 大传统、梳理7 种主要语言学流派的基础上,本文总结出交际工具观、自然生物观、符号系统观、天赋能力观、社会符号观和认知工具观6 种语言观。 从语言学流派及语言观的嬗变历程可知:人类需求、自然和社会历史条件、科学发展及哲学社会思潮是语言学流派及语言观嬗变的主要影响因子;语言观体现“3 大科学”“3个世界”,着眼自然、社会和人文3 种属性;语言研究方法的流变蕴涵理性主义和经验主义哲学思想的纷争与调和。 探寻语言学流派及语言观的演化发展规律,有助于语言研究创新工作的开展,使其紧跟时代步伐,并以解决现实问题为目标。

1 引言

人类的认知在历史推进的征程中获得迭代更替,认知的发展肇始于人类的需求、依附于历史进程中特定的自然和社会条件。 人们对语言本质属性的认知亦受此认知发展规律的制约。 在漫长的语言探索史上,研究者总是站在特定的时空坐标上观察、描写和解释人类的语言现象。 时空的更替、坐标的位移,带来语言学理论流派的兴替和语言观的嬗变。 每次新坐标的树立,都为语言研究翻开新的篇章。 结构主义语言学创始人Saussure(索绪尔, 1857 ~1913)(1910/1993:1)在深刻反思语言学研究的3 个“不尽完善的”历史时期的基础上,树起“以语言整体的普遍法则为中心”的新坐标,开启全新的结构主义时代(申小龙2016:47)。 然而,尽管Saussure 对3 个历史时期或称3种“相继出现的研究方法”进行过反思性批判,但这并不能因此消解3 种研究方法的积极意义(Saussure 1910/1993:1)。 它们仍然拥有强大且持久的生命力和影响力,仍然可以为新理论、新范式和新方法的建构提供可资借鉴的范本与经验。因此,为更好地认知和延续语言研究传统、阐释和继承语言学流派遗留下来的学术思想精华,有必要站在新的历史高度,在追溯世界语言研究3 大传统的基础上,接续Saussure(1910/1993,1916,1959)有关语言研究方法的反思与批判,系统探讨主要语言学流派所秉持的语言观,揭示诱发语言观嬗变的自然和社会因素,以启迪当今时代背景下的语言学理论创新。

2 语言研究的3 大传统、语言观及成因

任何科学都不可能发生在“真空之中”(Robins 1967:4)。 一门科学的缘起、流变和发展,除受制于自身历史条件外,还会受到当时各种自然社会环境,以及占据主导地位的学术观念、理念的影响(同上)。 语言学作为一门科学,与其他科学一样,其孕育、产生和发展同众多科学存在交集,这是由语言的自然、社会及文化属性所决定的。尽管语言学成为一门独立的科学是近两百年的事,但语言研究却横跨长达三千余年的历史,在世界语言学史上曾形成3 大主要研究传统——古希腊的逻辑语法、古印度的音韵和古代中国的训诂。3 种截然不同的研究传统的形成,映射出东西方3大文明在语言研究上的聚焦各有不同。 而导致聚焦差异化的直接因素是语言类型的不同,根本性因素则是人类需求、自然和社会条件、科学发展、哲学社会思潮以及知识结构等时代要素的不尽相同。

2.1 古希腊的逻辑语法研究

古希腊(约前800 ~前146)特殊的地理和自然环境孕育和塑造世界文明史上独树一帜的古希腊文明。 地理上,古希腊地处地中海东北部,覆盖范围包括希腊半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚海岸、黑海沿岸以及西西里岛等区域,系欧、亚、非3 洲的交通要冲。 自然环境上,古希腊以3 面环海、海岸曲折、海岛密布,地小山多、土地贫瘠,气候温和、风景优美为特色。 开放性的海洋环境、割裂性的城邦分布,以及适宜经济作物而非粮食作物生长的土地和气候环境,推动古希腊航海业、工商业等商品经济的繁荣与发展。 商品经济以平等和自由交换为基本准则,这对古希腊民主政治的确立起到决定性作用。

海外贸易、远洋探险和殖民扩张的现实需要,激发古希腊人对天文、地理、几何、数学、物理和气象等自然科学产生浓厚兴趣,他们由此也取得辉煌的成就,如古希腊首位自然科学家、哲学奠基人Thales(泰勒斯,约前624 ~前547)提出“地浮水上说”和“水本原说”,并在天文学、数学、几何等方面发表系列新见解;Thales 的学生Anaximander(阿那克西曼德,约前610 ~前546)绘制出世界上第一幅全球地图,并首先提出生物演化理论;古希腊数学家、首位哲学家Pythagoras(毕达哥拉斯,约前569 ~前475)首先证明“毕达哥拉斯定理”(a2+b2=c2,中国称勾股定理)、提出“数本原说”和“地圆说”;Heraclitus(赫拉克利特,约前540 ~前480)著有《论自然》,提出“火本原说”;Aristotle(亚里士多德,前384 ~前322)著有《物理学》《气象学》《动物志》等,关涉物理、气象、生物等自然科学,并在《工具论》中建构逻辑学说(亚里士多德形式逻辑);Euclid(欧几里德,约前325 ~前265)著有《几何原本》,阐释5 条公理、5 条公设、23 个定义和467 个命题,总结出四百余年的数学发展史(Deming 2010:15 -121;易宁等2014:328 -414)。

自然科学发展带来的理性主义哲学思想,以及哲学和民主政治发展带来的演说和辩论自由映射到语言研究上,则是由“论辩”推动、基于“逻辑”的语法和形态研究特色。 Plato(柏拉图,前427 年~前347 年)的《克拉底洛篇》(Cratylus)就是以论辩形式展开的、探讨词源及形态的著述。著述中有关事物与其名称之间关系——“自然”或“约定”的争辩,促进人们对思维、语言和存在3个分立世界的认识。 在思辨“名与实”关系的同时,哲学家们已初步确立一些语法范畴,如Plato以逻辑为基础首次将言语的句法构成区分为“主词”(ōnoma)和“述词”(rhēma)两部分(亦可译作“名物词”和“动作词”)。 Plato 开创的语法范畴“主—述”“名—动”二分体系,实际上兼顾语义和句法,一方面按照功能把句子分割为两部分,这一点可在Halliday(1967b,1968,1985)的系统功能理论中找到相似之处,即“主述位结构”;另一方面按照句法逻辑关系把句子切分为两部分,这一点可在Chomsky(1957,1965)的转换生成理论中找到相似之处,即句子推导机制“S(句子)→NP(名词短语) +VP(动词短语)”;再者按照词性把词语划分为名词和动词两大范畴(姚小平2018:33)。 在师承Plato 主—述二分的基础上,Aristotle又增添第三类句法成分sýndesmos,涵盖的词类包括而后划分出的连词(可能也包括介词)、冠词和代词;此外,他还在《解释篇》中给主词、述词和句子下定义,指出主词没有时间性而述词有时间性(Robins 1967:26)。 斯多葛学派(the Stoics)将sýndesmos 进一步细分为两类,即像名词一样有屈折变化的,如代词、冠词,总称为arthron,和无屈折变化的,包括连词、介词,仍称为sýndesmos。 公元前1 世纪,古希腊亚历山德里亚派(Alexandria)学者Dionysius Thrax(狄奥尼修斯·特拉克斯,前170 ~前90)撰写西方第一部系统、全面、完整的希腊语语法书——《语法术》 (Technē Grammatikē),讨论8 类词;另一位古希腊学者Apollonius Dyscolus(阿波罗纽斯·迪斯科洛思,80 ~160)于公元2 世纪撰写《论句法》(Peri Syntaksēos),该书系西方第一部句法专著,较系统地论述希腊语句法。 古希腊语言研究侧重语法学,把语句视作逻辑命题式的组合产物,这凸显语言研究的古希腊特色。

2.2 古印度的音韵研究

古印度位于南亚次大陆,北有高耸的喜马拉雅山脉将其与亚洲大陆隔开,西至浩瀚的阿拉伯海,东至辽阔的孟加拉湾,南入印度洋。 3 面水域、一面屏障使古印度处于相对封闭的半岛空间。独特的地理环境,以及奔腾的印度河和恒河、茂密的森林让印度先民对自然怀有敬畏之心,进而易于将自然力量神格化,造成神灵、巫术盛行。 因而,印度成为宗教王国并形成独特的宗教文化与其独特的地理和自然环境“不无关系”(刘建等2017:5)。

宗教文化和祭祀习俗不仅影响到古印度的政治、文化、社会、经济等诸多方面,而且使古印度的语言研究充满宗教色彩。 古印度人研究语言的主要原动力是,更好地保持自吠陀时期(约前1200 ~前1000)口头流传下来的有关宗教和礼仪的梵语文献,如婆罗门教的圣典《吠陀经》,使其不在历史上消亡和遭受方言的污染(Robins 1967:136)。公元前4 世纪,古印度语法学家Pānini(波你尼,生卒不详)在收集、整理大量口传语言理论的基础上,撰写世界上尚存的最古老的描写语法书《波你尼经》(Astādhyāyī),对“梵语发音结构和词汇形态”做出“极为精确的系统阐述”(克里斯蒂娃2015:86)。 古印度学者侧重语音学和音位学研究,并能取得“比了解印度语言学之前的西方以及世界其他任何地方”都要先进许多的成果(Robins 1967:141),这与宗教礼俗和祭祀仪式上颂诗吟经的传统有直接关系(克里斯蒂娃2015:86)。

古印度学者对发音器官、发音方式、连接音变、音节结构,以及生理语音学与音位学的区别等做出全面、详细的观察与描写。 他们将发音器官区分为口腔内和口腔外两大类,前者包括舌、齿、腭、唇等,后者包括声门、肺和鼻腔(Robins 1967:142)。 根据发音时发音器官的形态和功能,他们区分出若干类语音:(1)根据口腔张合度,区分出全闭合音、不完全闭合音、口腔半开发出的半元音和口腔全开发出的元音4 类;(2)根据声带颤动与否,区分出浊音和清音2 类;(3)根据声门的形态,区分出送气爆破辅音和不送气爆破辅音2 类;(4)根据气流过鼻腔与否,区分出鼻辅音和非鼻辅音2 类;(5)根据气流受阻部位,区分出6 类辅音,即喉音、软腭音、硬颚音、卷舌辅音、齿辅音和双唇辅音。 他们注意到,当清辅音结尾的词与浊辅音开头的词相连时,清辅音浊化,他们将这种音变现象称之为“连接音变”(sandhi)。 他们还注意到音节结构的问题,即元音是音节的中心,是判断音节的依据,元音之前可有一个或多个辅音,之后可接一个辅音。 此外,他们已意识到音位学与关照说话人实际发音的生理语音学之间的差异,并讨论词的发音与意义之间的关系。 古印度在音韵学研究上取得突出成就,引起19 世纪西方语言学家的关注,成为他们学习的对象,因此Robins(1967:141)说,现代语音学的奠基人Sweet(1877)是“从印度语音学研究所登上的高度起步的”。

2.3 古代中国的训诂研究

中国是一个疆域辽阔、民族众多、逐步走向统一的国家,拥有五千年的文明史。 辽阔但相对封闭的地理空间保护了中国古代文明的独立与稳定,也使中华文明成为世界上唯一未曾中断、延续至今的文明。 中华文明的独立性和延续性为汉字流传至今而未向拼音文字演化提供了保障,也使《马氏文通》(马建忠1898 -1899)之前的语言研究能够长期聚焦于汉字系统,包括字形、字音和字义。

从殷商甲骨文算起,中国的汉字已走过三千三百余年的演化历程。 从社会发展视角看,文字的演化发展既是社会的需要,也是诸多社会因素促动的必然结果:(1)社会的发展使事物命名的需求日渐增多,同音异义、一字多义现象日益普遍;(2)国家的动荡、政权的更迭和人口的迁移导致方言俗语群起、语言不通;(3)思维的发展使字句涌现新意、出现新解,后人难以读懂前人著述;(4)政权的巩固、思想的统一需有统一的语言文字。 以上古时期为例,春秋战国时国家出现大分裂、大动荡,原本统一的思想变成百家争鸣、各立其说,留给后人各种有关思想学说的著述如《诗经》《春秋》《论语》《孟子》《庄子》和《荀子》。 有些著述已从哲学视角论及语言文字的起源、“名实”关系,如孔子(前551 ~前479)不满礼崩乐坏、名存实亡的现象,提出“正名”主张,引发名实问题即名称与实际事物之间关系问题的争论,实质上已触及正确用字和释字;荀子(前335 ~前255)在《正名篇》中提出名实的社会约定性问题,即“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜”,实质上已探及字词的由来和字词的稳定性问题,起到警示随意更改字词的所指会造成混乱的作用。 为避免语言文字变化、地域方言兴起造成典籍阅读困难,以及统一思想,以解释词义尤其是解释古代典籍为主要工作的“训诂”便应运而生。 战国末年的《尔雅》则是中国古代语言研究史上的第一部训诂学专著,其问世标志着中国古代训诂学的建立,训诂学也成为中国语言学史上“最先出现”的学科(王力1981:53)。

除解释字义词义的《尔雅》外,春秋战国时还出现其他关涉训诂的著述,如训释《春秋》的《左传》《公羊传》和《谷梁传》,从儒家的“正名”出发,采用声训、形训和义训3 种方法,对实词(抽象名词、专门用语等)、虚词、词类活用等语法现象以及修辞进行释难解惑。 进入两汉,训诂学呈现蓬勃发展态势,出现专门解释字词的训诂学著述,如西汉末年杨雄(前53 ~18)撰写中国古代语言研究史上第一部专门研究方言的著作——《方言》,对方言和通语、古语和今语的字词作了比较和概说;东汉许慎(约58 ~约147)撰写第一部真正意义上的字典/词典——《说文解字》,首次全面系统地研究汉字的音形义,并归纳出6 种造字法即“六书”;东汉末年刘熙(生卒不详)撰写第一部词源学专著——《释名》,采用“声训”的方法即从字词读音的角度探求字词的来源、解释字词的意义。 除上述4 部中国训诂学的奠基之作外,还出现若干部专门注解古文经学(秦以前)的著作,如东汉马融(79 ~166)注解的《易经》《诗经》《尚书》《论语》《孝经》和“三礼”(《周礼》《仪礼》和《礼记》),和东汉末年郑玄(127 ~200)撰写的《周礼注》《仪礼注》《礼记注》和《毛诗笺》。 中古即魏晋至唐宋时期,训诂研究持续发展,涌现出多名学者和多部著述,如三国时期魏国张揖(生卒不详)及其《广雅》、晋代郭璞(276 ~324)及其《尔雅注》《方言注》、隋唐孔颖达(574 ~648)及其《五经正义》、宋代陆佃(1042 ~1102)及其《埤雅》和罗愿(1136 ~1185)及其《尔雅翼》等。 近古时期,以段玉裁、王念孙为代表的清代训诂家更是将训诂研究推向一个“崭新的”历史阶段(王力1981:157)。 从训诂研究最先兴起并历久不衰的事实可以看出,中国古代的训诂研究显著不同于侧重逻辑结构的古希腊语法和侧重语音的古印度音韵,以解释古代典籍的字词意义为目标的语义研究彰显古代中国语言研究的特色。

2.4 语言研究的3 大传统与语言交际工具观

世界语言学史上形成的3 大研究传统,蕴含着人类早期探索语言的智慧。 但鉴于自然和社会条件所限,这些早期的探索活动还不够聚焦,还没有将语言研究从哲学、经学、逻辑学中彻底剥离出来,使之客体化、前景化。 因而它们对语言结构、语言本质属性的认知是朴素的、浅层次的。 对逻辑语法而言,语言是哲人论辩和平民交流的通用工具,同时也是人文教育的重要载体。 与语言相关联的语法、修辞和逻辑曾是中世纪(6 ~12 世纪)欧洲“七艺”教育的首要课程。 因而对于逻辑语法,语言本质上是一种基本工具(本体论),具有交际性、逻辑性和人文性(认识论),主要借助逻辑思辨(方法论)来研究语言和语法。 与逻辑语法采用“逻辑主义”的研究路径不同,传统语文学(古印度的音韵和古代中国的训诂)紧握“规定主义”的利器。 通过对经书等典籍中字词的读音、意义等的匡谬正俗,进而达到规范吟诵、阐明义理,规整语言、统一思想的根本目的。 因而,对于传统语文学,语言本质上也是一种基本工具,具有交际性、人文性,在疏通、传继思想和文化方面发挥着“引导员”和“载体”的作用。

3 19 世纪以来的主要语言学流派、语言观及成因

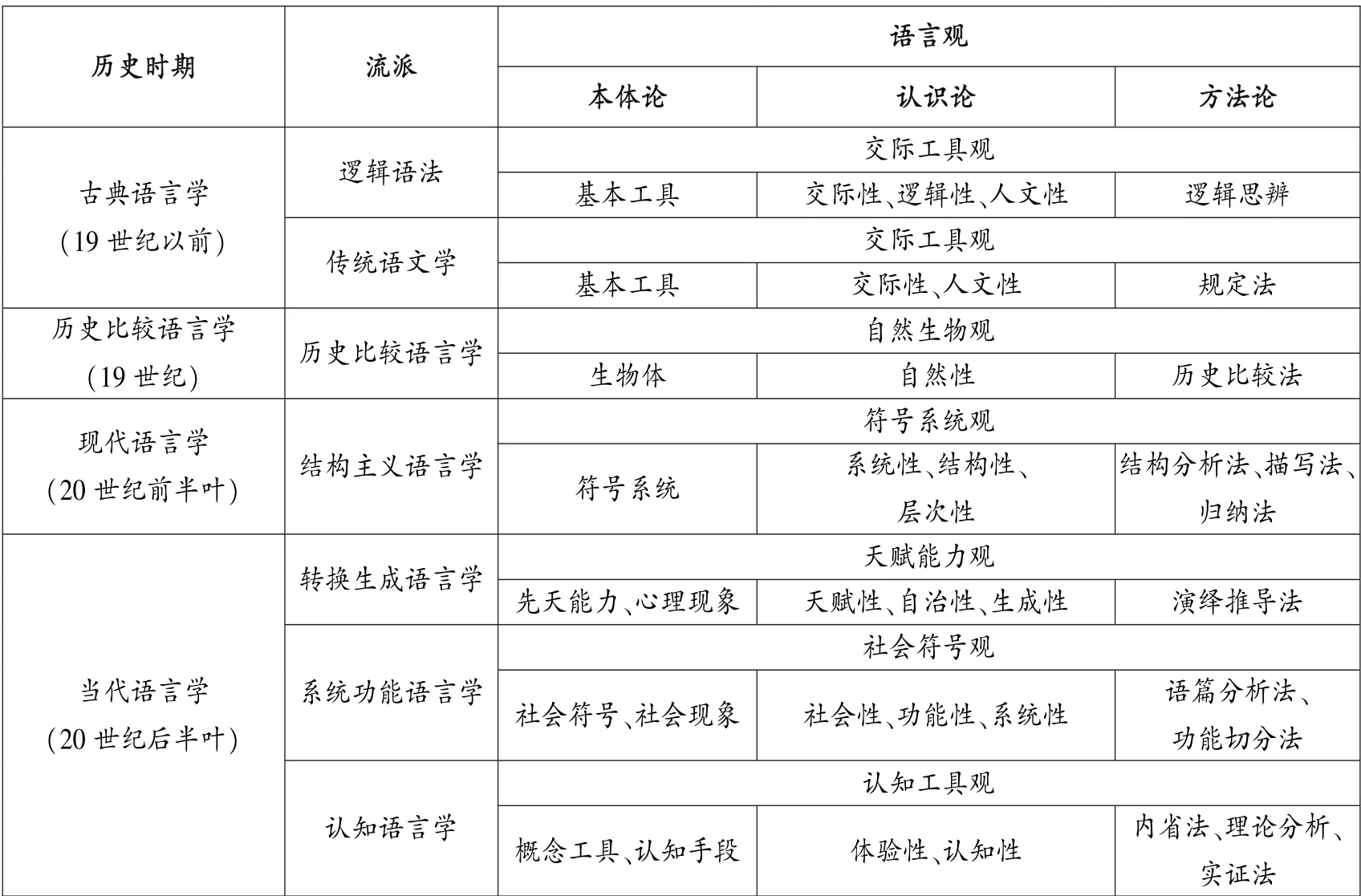

从语言研究3 大传统及语言观的形成可看出,语言研究是在宏阔的时代场景中展开的。 基于此认识,结合时代发展的脉络,以及语言研究所取得的成就,我们可以把语言研究划分为4 个历史时期(见表1)。 语言研究的3 大传统属于古典语言学时期,如上已做介绍,接下来将侧重梳理历史比较语言学及其后时期的主要流派、语言观及成因。

3.1 历史比较语言学与语言自然生物观

跨过漫长且黑暗的中世纪,欧洲迎来思想解放、科学发展、社会制度变革和对外经贸日趋频繁的崭新时代。 (1)哲学社会思潮方面,始于16 世纪德国、而后扩展至整个欧洲的宗教改革和兴于18 世纪法国的启蒙运动,将人们从蒙昧主义、专制主义、禁欲主义中解放出来,推崇“人”和“自然”、反对经院哲学和教会神学的人文主义、自然主义登上时代舞台(车铭洲2015:191);(2)科学方面,近代自然科学于16 世纪从欧洲兴起,天文学、数学、物理发展迅速,19 世纪自然科学出现3大“震撼世界”的发现:德国植物学家Schleiden(施莱登,1804 ~1881)和动物学家Schwann(施旺,1810 ~1882)提出细胞学说,德国青年医生Mayer(迈尔,1814 ~1878)等发现能量守恒和转化定律,英国生物学家Darwin(达尔文,1809 ~1882)提出进化论(刘润清2013:46);(3)社会制度方面,17 世纪中叶英国率先在欧洲发起资产阶级革命,建立资本主义制度,开辟资本主义工业化发展道路;(4)对外经贸方面,15 世纪末意大利人Columbus(哥伦布,1451 ~1506)开辟美洲航线,葡萄牙人da Gama(达伽马,约1469 ~1524)绕过非洲好望角到达印度,16 世纪初葡萄牙人Magellan(麦哲伦,1480 ~1521)实现环球航线,这些里程碑式的航海大事件不仅推动自由贸易的繁荣发展,而且使欧洲强国走上殖民扩张之路。 思想的解放、资本主义的兴起、海外的殖民扩张以及进化论等自然科学理论的提出,让欧洲认识到世界版图上的其他国家、民族以及他们的语言。 这大大拓宽欧洲语言研究的视野,其中对梵语的研究则直接触发语言研究范式的变革,使欧洲语言研究的主流转向历史比较语言学。

与传统语文学关注解经释典不同,历史比较语言学的目标与任务是:(1)借用历史比较法来确定两种及以上语言的历史亲属关系;(2)对存在亲属关系的语言的共同语进行构拟。 实际上,通过比较法来研究语言间的关系早在几个世纪前就已展开,如12 世纪冰岛人对冰岛语和英语做的比较、17 世纪德国哲学家Leibniz(莱布尼茨,1646 ~1716)对不同语言标本的比较、对语言起源的探究。 但是,这些早期的研究还不够系统、深入,收集的素材也不够全面,真正系统、全面的历史比较语言学研究肇始于1786 年英国学者Jones(琼斯,1746 ~1794)在亚洲学会上宣读的有关梵语与希腊语、拉丁语和日耳曼语族具有亲缘关系的论文。该论文在比较梵语、希腊语和拉丁语的动词词根和语法形式后断言,3 种语言源于同一原始语。琼斯的发现拉开19 世纪历史比较语言学的序幕。而后,丹麦学者Rask(拉斯科,1787 ~1832)1818年出版《古代北方语或冰岛语起源的研究》一书,借助语法对应和原始词对应这两条原则,考察冰岛语的起源,认为它源于“古色雷斯语”(希腊语和拉丁语),并得出结论说,斯堪的纳维亚诸语与日耳曼诸语是近亲旁支,它们同斯拉夫诸语和波罗的诸语一样都源自“古色雷斯语”;德国学者Grimm(格里姆,1785 ~1863)1822 年出版增订版《德语语法》第一卷,他以历史为基础,采用比较的方法对哥特—日耳曼语族的较古老的和较年轻的语言进行描写;德国学者Bopp(葆朴,1791 ~1867)1833 年至1844 年出版3 卷本巨著《梵语、禅德语、阿尔明尼亚语、希腊语、拉丁语、立陶宛语、古斯拉夫语、哥特语和德语比较语法》,他把梵语同多种印欧语系语言进行比较,以寻求语法形式的根源(汤姆森2009:63 -82)。 19 世纪中叶,随着达尔文进化论的提出,历史比较语言学转向自然主义研究范式,德国语言学家Schleicher(施莱歇尔,1821 ~1868)和英国语言学家Müller(穆勒,1823 ~1900)均是自然主义学派的代表,他们把语言看作一种自然界物体,主张采用自然科学的方法来研究语言。 Schleicher 的自然主义语言观包括“语言有机体”理论、语言生命的“两个时期”假说、语言分类理论、语言发展阶段论和语言谱系树理论(林玉山2009:72 -75),其中的语言谱系树理论借用生物学中描写生物进化类别的树形图,来构拟语言间的历史亲属关系,这是历史比较语言学的一大进展。

历史比较语言学既是语言研究的一个历史时期,也是语言研究的一个流派,它的诞生使语言学成为一门真正独立的科学。 历史比较语言学主张采用历史比较法来研究语言间的历史亲属关系、探究语言发展的规律,这明显不同于逻辑语法和传统语文学的“逻辑主义”和“规定主义”路径。此外,不同于它们把语言视为“基本工具”的本体认知,历史比较语言学把语言看作存在亲缘关系的自然生物体、有机体,因而侧重从生物学视角、在进化论指引下研究不同语言的历史亲属关系及亲疏程度,专注于语言的自然属性。

3.2 结构主义语言学与语言符号系统观

强调共时描写的普通语言学几乎与历史比较语言学的产生与发展同步。 19 世纪初德国语言学家Humboldt(洪堡特,1767 ~1835)对语言本质、语言结构与人类精神、语言类型、语言活动的机制等重要问题的阐释为普通语言学的诞生奠定基石,其论著《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》(Humboldt 1836/1988)被誉为“第一部普通语言学的巨著”(Bloomfield 1933/1973:18)。 Humboldt 坚信“语言是体系、有机体、有机整体”,这一看法不仅影响到历史比较语言学的自然派代表Schleicher 的自然主义语言观,而且对现代语言学之父、结构主义语言学创始人Saussure 的整体语言观产生深刻影响(林玉山2009:113)。

在深刻反思古典语言研究和历史比较语言学的基础上,Saussure(1916,1959)明确语言学的研究对象和范围、规定语言学的任务,指出语言的本质,使现代语言学具有区别于以往语言学的特征:(1)区别语言和言语,明确语言学的研究对象是语言;(2)注重系统性,把语言看成“表达概念的符号系统”(Saussure 1916,1959:16);(3)区别共时和历时,重视共时研究;(4)优先研究口语,对所有的语言一视同仁;(5)认为语言学应该是描写性的,而非规定性的;(6)关注语言各要素之间的关系如组合和聚合,而非个体要素;(7)强调语言研究的独立性、自主性,摆脱其他学科对语言的固有看法(林玉山2009:197 -198)。 Saussure 对语言学理论建设的这些思考,构成结构主义语言学理论大厦的基石,对而后的语言学流派都有着某种程度的指引和启迪作用。

结构主义语言学的诞生与发展是Saussure 对前人的语言研究进行反思的结果,这种反思与19世纪末20 世纪初科学的发展、新哲学社会思潮的形成,以及对历史比较语言学的批判等紧密相连。(1)科学研究方面,“物质结构”方面的研究先后取得巨大突破(鲍贵2007:23),如俄国化学家Mendeleyev(门捷列夫,1834 ~1907)发现元素周期律,并于1869 年制定元素周期表,而后科学家们依据他的预言发现多种元素如氮、氖、氙(1898年);德国物理学家伦琴(Röntgen,1845 ~1923)于1895 年发现X 射线,使人类能够进入不可见的物质世界;英国物理学家Thomson(汤姆逊,1856 ~1940)研究产生X 射线的阴极射线,于1897 年发现低质量物质微粒电子;德国物理学家Planck(普朗克,1858 ~1947)于1900 年提出“量子化”概念;物理学家Einstein(爱因斯坦,1879 ~1955)提出狭义相对论。 (2)哲学社会思潮方面,随着西方资本主义和自然科学的发展,人本主义、科学主义和经验主义成为现代西方哲学社会思潮的主流(车铭洲2015:317),以“人”为本、事实至上、经验至上的氛围蔚然成型。 (3)语言学研究方面,20 世纪初欧美地区形成一些批评青年语法学派(历史比较语言学后期形成的学派)的语言学学派,如以Meillet(梅耶,1866 ~1936)为代表的法国社会学派,接受Saussure 关于语言是社会心理现象的观点,反对青年学派把语言看作个人观念系统的做法;以奥地利语言家Schuchardt(舒哈特,1842 ~1927)为代表的“词与物”学派,强调语义的优先性,反对青年学派有关语音规律的论点;以德国语言学家Vossler(浮士勒,1872 ~1947)为代表的唯美主义学派把语言的变化归因于个人的创造行为和美学因素,反对青年学派仅把语言现象看作研究对象的做法(林玉山2009:159 -169)。 在上述要素的合力作用下,20 世纪初见证结构主义语言学的诞生。 而后,因研究侧重不同,结构主义语言学发展出3 个主要流派:捷克结构主义(布拉格学派)、丹麦结构主义(哥本哈根学派)和美国结构主义(美国描写语言学)。

布拉格学派以Trubetzkoy(特鲁别茨柯依,1890 ~1938)和Jakobson(雅可布逊,1896 ~1982)为代表,在继承Saussure 将语言视为符号系统这一观点的基础上,提出语言是开放的、不完全平衡的系统,由若干相互依存的子系统(语音层、词法层和句法层)构成;提出语言是多功能的结构体系,重视形式与功能的联系。 哥本哈根学派以Hjelmslev(叶尔姆斯列夫,1899 ~1965)为代表,把Saussure 提出的语言是符号系统的论点推向极致,认为语言是一种纯符号系统,是形式而非实体,“纯粹相互关系的结构”才是语言学的真正研究对象(同上)。 美国结构主义以Sapir(萨丕尔,1884 ~1939)和Bloomfield(布龙菲尔德,1887 ~1949)为代表,出于战争、传教和调查印第安语的需要,侧重从形式入手,采用替换分析法、分布分析法、对比分析法和直接成分分析法对语言的结构进行分析。 总结来看,3 个主要的结构主义学派都遵循Saussure 的语言符号系统理论,重视分析、描写语言系统的内在结构,侧重共时研究,真正把语言视作语言学的研究对象。

3.3 转换生成语言学与语言天赋能力观

20 世纪50 年代中后期Chomsky(乔姆斯基,1928 ~)的转换生成语言学崛起,一举打破结构主义称雄欧美语言研究四十余年的统治地位。 转换生成语言学的诞生与自然科学和心理学的发展、哲学社会思潮的兴替等时代背景密切相关。(1)自然科学方面,20 世纪40 年代始,数理逻辑进入蓬勃发展时期,非古典逻辑的新分支不断涌现,如公理集合论、模型论、递归论、证明论(“四论”);1946 年美国制造出世界上第一台可编程通用计算机ENIAC;1948 年美国数学家Shannon(香农,1916 ~2001)提出信息熵的概念,为信息理论的发展奠定基础;1944 年美国生物学家Avery(艾弗里,1877 ~1955)首次证实遗传物质是DNA 而非蛋白质,1953 年美国生物学家Watson(沃森,1928 ~)和英国生物学家Crick(克里克,1916 ~2004)共同提出DNA 双螺旋结构模型理论,标志着分子生物学的诞生。 (2)心理学方面,信息论、计算机科学的发展以及对行为主义心理学的批评,推动认知心理学的兴起。 (3)哲学社会思潮方面,在数理逻辑、计算机科学、生物学以及认知心理学等学科发展的推动下,美国逐步放弃行为主义和经验主义的哲学思想,转向Descartes(笛卡尔,1596 ~1650)的理性主义,以理性主义作为指导来探寻语言行为背后的抽象认知模式。Chomsky 的转换生成语言学就是在这样的时代背景下诞生的。

学界通常以《句法结构》(Chomsky 1957)的出版作为转换生成语法理论创立的标志。 在这本“经典理论”时期的代表作中,Chomsky 论证语法的生成能力,把语法视为能生成无限句子的有限规则系统。 语法家的任务就是要揭示大脑在生成语言时所遵循的这些规则,而这些规则可以借助数学符号、逻辑公式等抽象手段表现出来,因此对Chomsky 而言,语言学实际上是数学的形式系统。而后,Chomsky(1965)接受Humboldt(1836/1988:91)“语言是有限手段的无限运用”的思想,区分“语言能力”和“语言运用”两个概念,并认为语言研究应关心语言能力,因为语言使用的情况难以穷尽。 语言研究应以演绎为主要研究方法,以语言能力为研究对象,重点关注人脑中的普遍语法知识,因此对Chomsky 来讲,语言学也是认知心理学的一个分支。 Chomsky(1966,1968)接受Descartes“固有结构”的思想,提出语言能力“天赋性”和“语言习得装置”(LAD)的概念,把儿童习得本族语过程中的创造性作为其假说的论证支持,即智力发育正常的儿童到了一定年龄都会自然掌握母语,且可以听懂和说出未曾听过或说过的句子。 由遗传决定的语言装置,确保人类都拥有普遍语法知识;后天的环境则触发语言装置对可能的语法进行选择和调整,使不同语言社团的儿童获得具体的语言知识,也使同一语言社团的儿童获得基本一致的语言知识。 Chomsky 对语言能力先天性的认识除受Descartes 的影响外,显然也受到当时遗传基因研究的影响,他是把语言学当作生物学的一部分来进行研究的。 综上可知,Chomsky 把语言学视为自然科学,视为认知心理学的分支和生物学的一部分,其目的是通过研究人类语言的普遍法则,最终揭示人类的“认知系统、思维规律”以及“人的本质属性”(刘润清2013:202)。Chomsky 秉持的研究视角决定其语言观,即他把语言看成一种先天能力和心理现象,侧重讨论语言的天赋性、自治性和生成性,借助演绎法和形式化符号对语言进行明晰化描写和解释。

3.4 系统功能语言学与语言社会符号观

在20 世纪后半叶的世界语言学格局中,除以Chomsky 创立的转换生成语言学为代表的形式语言学外,最具影响力的还有功能语言学。 与形式语言学以转换生成学派为主不同,功能语言学的阵营可谓十分庞杂,其中较为经典的代表包括美国西海岸功能语法、系统功能语法等。 本文将以Halliday(韩礼德,1925 ~2018)的系统功能语法为例,讨论系统功能学派所秉持的语言观以及促发语言观形成的“气候”环境。

系统功能语法及语言观形成于20 世纪60、70 年代,源于20 世纪50、60 年代欧洲兴起的经济文化交流热潮和全球化浪潮,古希腊哲学家Protagoras(普罗泰戈拉,约前490 ~约前420)、Plato 的经典语言观,伦敦学派、布拉格学派和哥本哈根学派的社会学和人类学语言研究传统,以及Halliday 所接受的学术训练。 (1)社会方面,二战后相对稳定的国际秩序促进欧洲国家科技、经济、社会和文化的发展,国家间的经济交流、文化互鉴频繁,这为Halliday 借鉴、融合多家理论提供社会条件。 (2)语言研究方面,20 世纪初随着历史比较主义的衰落和索绪尔结构主义的兴起,欧洲语言研究逐步走向结构—功能主义,诞生多个从社会学和人类学视角研究语言功能的学派,如布拉格学派、哥本哈根学派和伦敦学派。 这些学派对语言功能的研究推动Halliday 功能思想的生发。 (3)学术方面,Halliday 不仅吸收其导师、伦敦学派创始人Firth(1935,1957/1968)的“系统”(源于Saussure 的“聚合”)论和“情景语境”(源于Malinowski)观,而且跟随中国语言学家王力学会如何进行方言的社会学调查。 在如上这些主要因素的影响和作用下诞生Halliday 的系统功能理论。

经典系统功能理论蕴含着Halliday(1961,1966,1967a,1967b,1968,1970,1978)早期对语言本质属性、语言研究方法的开拓性思考。 这些思考可提炼为8 种主要学术思想:层次思想、语境思想、级阶思想、盖然思想、系统思想、功能思想、语篇思想和符号思想(何伟王连柱2019),它们分布于几篇/部重要著述中。 在早期代表作《语法理论的范畴》中,Halliday(1961)描绘一个由4 个范畴(单位、结构、类别和系统)、3 个阶(级阶、说明阶和精密度阶)、5 个层次(3 个主层次:形式、实体和情景;2 个中间层:音系学/字系学和语境)和2 种意义(形式意义和语境意义)构成的语法理论——“阶和范畴语法”。 该语法理论架构凸显多个重要概念,如“系统”“情景”和“语境意义”。 在区分“语境意义”和“形式意义”的基础上,Halliday(Halliday et al. 1964/2007:19;Halliday 1978:33)进一步指出,情景语境关涉3 个变量,即语场、语旨和语体/式,它们分别由语篇中的经验、人际和语篇意义体现。 3 个变量的划分预示着语境与元功能间耦合效应的出现。 在《“深层”语法札记》中,Halliday(1966:60)把“系统”界定为“纵聚合关系的表征和特定环境下的显性特征集”。 该界定表明,对Halliday 而言,语言不再仅是Saussure(1916,1959:67)所说的“符号集”,而且是一种特征集、一种可用聚合关系表达的意义潜势和一种可供选择的意义资源。 至此,Halliday 已将其“阶和范畴语法”发展成为“系统语法”。 在《英语的及物性和主位札记》系列论文中,Halliday(1967a,1967b,1968)首度全面阐释语言的多功能性,将先前的“系统语法”进而扩展成为“系统功能语法”。 Halliday(1968:207 -209)指出,多功能性是语言的普遍性特征,语言能够实现4 种高度抽象的功能,即经验、逻辑、语篇和人际功能。 而后,Halliday(1970:143,164 -165)进一步抽象出三大元功能,即概念(经验和逻辑)、人际和语篇功能。 在《作为社会符号的语言:语言和意义的社会解读》中,Halliday(1978)阐明其语言观,即把语言视作社会符号系统、意义创造系统。 Halliday 强调在社会文化语境下解读语言和意义,旨在凸显语言的社会性、功能性和系统性。至此,系统功能理论的框架已基本成型,而后《功能语法导论》(Halliday 1985)的出版则标志着系统功能理论的成熟,从此进入功能语篇分析的实效化运用阶段。

3.5 认知语言学与语言认知工具观

语言研究的认知转向初始于Chomsky(1957)及其转换生成语言学。 转换生成语言学的兴起实现语言研究重心的转移,即从关注语言现象的描写转向关注语言现象的“心智”解释。 从某种意义上讲,Chomsky 也是一位“认知语言学家”(Taylor 2007:8),只不过Chomsky 把心智看作一种“模块性的”、先验的、先天的、刻有人类生物遗传密码的“原初”心理结构(同上:9)。 与Chomsky 基于天赋论、理性主义、心智主义和客观主义对心智进行解读不同(第一代认知科学),认知语言学家如Lakoff 和Johnson(1999)所理解的心智是建立在体验现实主义哲学基础上的“体验心智”(第二代认知科学)。 “体验心智”强调语言同人类身体的感知体验和人类的认知之间具有不可分性,语言能力是人类整体认知能力的组成部分,因此可以说,认知语言学是一门“以人为本”、内含“人本中心思想”的理论流派(王馥芳2014:179)。

推动认知语言学家20 世纪70 年代中期“背离”Chomsky 的转换生成理论,转而建构认知语言学理论体系的因素,不仅包括对转换生成理论把语言看成先天的、自治的、理性的、与主体无关的“机械装置性本体”的“反叛”,还包括认知心理学、发展心理学、完形心理学、神经科学等学科领域的新成果和新证据的作用与影响,以及人本主义哲学社会思潮的复兴。 (1)心理学和神经科学方面,瑞士心理学家Piaget(1972)借助发展心理学的实验和观察等手段,理论生物学的同化、顺化和平衡等概念,以及类逻辑、关系逻辑、命题逻辑和意义逻辑等逻辑工具,提出有关儿童认知发展的“建构论”,强调认知来源于主客体之间的相互作用,认知结构是在个体与环境的交互中逐步建构起来的,这是对Chomsky“天赋论”“自治观”的有力“抗争”;Rumelhart 和McClelland(1986)等人发展Hebb(1949)的“连通论”,提出“平行分布处理”的网络模型,把认知过程看成由形似神经元的单元对信息的并行加工活动,摒弃用符号运算和串行加工来解释认知过程的传统理念,凸显出信息处理的网络性、关联性和概率性,这有助于系统地模拟人脑的认知过程。 (2)哲学社会思潮方面,二战后周期性的资本主义经济危机使各种社会矛盾更加尖锐复杂,对人的价值、作用、地位、前途以及不幸等问题的思考与研究引发人本主义思潮的复兴。 (3)学术方面,Lakoff(2007:23)曾坦言,1975 年在伯克利分校聆听的由不同学科专家所做的系列报告,尤其是4 场重要的报告——人类学家Paul Kay 关于颜色的实验研究、心理学家Eleanor Rosch 关于基本层范畴的研究、语言学家Leonard Talmy 关于空间关系的跨语言研究和语言学家Charles Fillmore 关于框架语义学的研究,“完全改变了他以往相信的一切”,使其意识到意义的产生与人的生活体验有着千丝万缕的联系。Lakoff 的话语再次佐证,认知语言学学术思想的萌发是建立在心理学、人类学、语言学、哲学、认知科学等学科对语言与认知之间关系深刻反思的基础上的。

从Lakoff 和Thompson(1975a,1975b) 提出“认知语法”算起,历经四十余年、“3 个阶段”的发展(王馥芳2014:26),认知语言学业已成为一个统一于认知视角之下、包含众多理论框架的“理论聚合体”(Geeraerts 2006a:2),并在体验现实主义的哲学基础上形成“语言乃认知手段、概念工具”的语言观。 认知语言学认为,语言“不是一种自主的认知能力”(Croft, Cruse 2004:1),不是一种天赋的、独立的形式系统;语言的运作离不开社会文化、生理基础、心智作用、客观现实等要素,对语言的解释要以人的感知体验和认知活动作为参照系和出发点。 因而与转换生成语言学强调语言的天赋性、自治性、生成性不同,认知语言学则强调语言的体验性和认知性。 语言中的概念范畴不仅是对人们所思所想、所作所为以及所置身的客观世界的简单描写,更是对生活经验和世界经验的重组与重构。 在认知语言学家看来,语言远不止是人类的一种表达和交流工具,它是“一种重要的认知手段”和“基本的概念工具”(王馥芳2014:53)。 就语言研究方法而言,Talmy(2007:xi)认为,内省加理论分析系认知语言学传统上占据主导地位的研究方法。 近20 年来,有些学者如Geeraerts(2006b)已意识到仅凭直觉和语感获得研究结果缺乏科学性和可靠性,开始转向实证性研究,借助语料库、对比法、心理试验法、脑神经试验法等多元方法对特定的语言结构或现象进行研究。

3.6 其他语言学学科分支或流派

在人类知识的探索史上,知识创造模式经历“综合→分化→综合”的发展历程。 在19 世纪至20 世纪上半叶学科加速分化的基础上,近半个世纪,“学科交叉”“学科综合”的趋势日渐凸显。 就语言研究领域而言,缘于20 世纪自然科学和社会科学的迅猛发展,大批与语言研究相关的交叉学科飞速兴起,譬如临床语言学、神经语言学、计算语言学、文化语言学等。 这些交叉学科多为学科分支而非流派,因为流派成立的前提是有相对“独立的学术理念、学术思想”,即有关于人类语言本体、语言本质属性以及研究方法的系统阐释,而分支或理论主要解决的是语言系统内部的某个或某些问题而非全局性、整体性的问题,与其他分支之间更多的是一种“合作、配合的关系”,而不是学派之间存在的“竞争关系”(刘丹青2017:2)。 学科分支与学派之间并非泾渭分明,存在中间地带,譬如语言类型学。 在刘丹青(同上)看来,语言类型学既是现代语言学的一个“分支”,也是现代语言学的一个“流派、学派”。 但鉴于篇幅所限,本文不能够对所有的流派做逐一介绍,仅能撷取主要流派,连同其语言观加以阐释。

表1 主要语言学流派及语言观

如上,本文系统梳理语言研究的进化史。 从时空发展的视角来看,语言研究可大致分为4 个历史时期、7 个主要流派(见表1)。 流派的形成与时代场景紧密相关;流派不同,所秉持的语言观即对“语言是什么”(本体论)、“语言的本质属性是什么”(认识论)和“如何开展语言研究”(方法论)的回答则彼此有异。 语言研究史上形成的形形色色的语言观实际上反映人们对语言本质的最基本的思考。

4 语言学流派及语言观的嬗变规律

面对错综复杂、各有所异的语言学流派和语言观,我们可以借助比较和对比,梳理和提炼出如下3 条规律:

4.1 语言学流派及语言观的流变关涉人类需求、自然和社会历史条件、科学发展及哲学社会思潮等影响因子

无论是3 大语言研究传统的形成,还是7 个主要语言学流派的兴替,均与人类需求、自然和社会历史条件、科学发展及哲学社会思潮等要素紧密相关。 以既是语言研究传统,又是语言学流派的逻辑语法为例,其形成的原发动力、内在动力是演说和论辩的需要,正是这种表达和交际的现实需要激起古希腊哲人对语言的初始研究。 因受自然科学发展以及自然科学发展带来的理性主义哲学思想的影响,古希腊哲人把语法当作主要研究对象,把语句视作逻辑结构的组合体。 再以认知语言学流派为例,其产生和发展不仅是为了满足人们认知语言的交际性、工具性的需要,更是为了满足认知人的本性、人的意识和社会体系的需要。除受心理学、认知科学领域研究所获得的新进展的影响外,始于古希腊哲学家Protagoras、与科学主义相对立的人本主义思想、主体哲学在第二次世界大战后的逐渐复兴,也对以“体验现实主义”为哲学基础的认知语言学的诞生产生重要影响。

虽然人类需求、自然和社会历史条件、科学发展、哲学社会思潮同为影响语言学流派、语言观流变的因子,但它们之间却存在先后、中心与边缘之分。 首先,人类是语言研究的主体,人类从事的语言研究活动如同改造自然和社会的科学研究活动一样,皆为满足人类不同层次的需求。 因而,人类的需求是所有影响因子的中心,是不同时期、不同流派的语言研究活动共享的原发动力。 其次,自然和社会历史条件、科学发展、哲学社会思潮会制约人类的需求,也会促使人类为满足自身需求去改变自然和社会、提高科学发展水平和掀起新的思想革命。 再者,自然和社会历史条件能够为科学的发展和哲学社会思潮的兴起提供物质和社会基础;反过来,科学的发展和新思潮的兴起则有助于改善自然条件和社会环境。 最后,科学的发展有助于催生新的思潮;反过来,社会思潮的兴起则有助于推动科学的发展,引发新的科技革命。 如上要素是推动语言研究前行的主动力,其作用虽是根本的,但是间接的,要通过其他要素如个人学缘关系和兴趣等发挥出来。 当然,个体作用的发挥也是无法离开时代这个大场景的。

4.2 语言观体现“3 大科学”“3 个世界”,着眼“3 种属性”

7 个主要语言学流派的语言观可归纳为6种,即交际工具观、自然生物观、符号系统观、天赋能力观、社会符号观和认知工具观。 交际工具观是以演说和论辩为主要目标的逻辑语法和以解经释典为目标的传统语文学的共同语言观,尽管两个流派在语言研究方法上有所不同(见表1)。 6种语言观实际上对应3 大科学、3 个世界和3 种属性(参见潘文国谭慧敏2006:201):交际工具观、符号系统观和社会符号观主要对应社会科学、社会世界,侧重语言的社会属性;自然生物观和天赋能力观主要对应自然科学、自然世界,侧重语言的自然属性;认知工具观主要对应人文学科、人类世界,侧重语言的人文属性。 本文此处使用“主要对应”和“侧重”词语来概括和归纳这些语言观对应的科学门类、世界维度和属性领域,意在表明每种语言观都是高度复杂的,都关照各个科学门类、世界维度和属性领域,只不过是它们的侧重点不同,也就是讲,侧重点的不同正是它们的分野所在。

社会科学是研究各种社会现象、社会活动的科学,自然科学是研究自然界的事物和现象的科学,人文科学是研究人类自身的科学。 当与6 种语言观相联系时,3 大科学的出现顺序则为“社会科学—自然科学—人文科学”,这与“自然世界—社会世界—人类世界”的自然演化顺序不完全相同,究其原因,是因为人类早期首先要解决的是作为个体的自身在群体中生存的社会问题,因而对社会问题的关注要多于对需要更多理性思考的自然的关注。 虽然早期的哲学家如Protagoras、孔子等已从哲学视角论及人、人性,但是真正从人自身出发研究人与人、人与社会以及人与自然之间的关系,进而寻求解决有关人的各种问题的人文主义运动始于14 -16 世纪的文艺复兴,因而人文科学最晚出现,对语言的人文属性的研究也最晚出现。 因为有社会科学、自然科学的发展作为前期基础,研究者因而对人文属性的认知既包含人的社会文化属性,也包含人的自然属性,这种语言观目前主要对应的是认知工具观。

4.3 方法论的流变蕴涵理性主义和经验主义的纷争与调和

经验主义(经验论)和理性主义(唯理论)的纷争与调和、对立与统一贯穿于整个语言研究史(陈勇2003)。 经验主义认为,人的一切知识和观念皆源于感性的经验,主张借助经验归纳法获取知识;理性主义则认为,知识皆源于先验的理性,主张借助理性演绎法获取知识。 纵观人类知识的发生史可知,早期人类知识的获取方式主要是经验归纳,当经验累积到一定程度时,理性演绎便自然发生;而后,经验主义和理性主义的纷争交织于自古希腊和古罗马以来的西方语言研究。 17 世纪,西方更是出现经验主义和理性主义纷争的高潮。 以Descartes 为代表的欧洲大陆强调理性的重要性,认为人类的一切知识皆源于理性,只有依靠天赋的理性认知能力、借助理性的演绎方法,人类才能获取可靠的知识。 与之相对的是以Locke(洛克,1632 ~1704)为代表的英国经验论,强调感觉经验的重要性,认为人类的一切知识都是通过观察和感觉获取的,否认天赋观念。 进入20 世纪后半叶,理性主义和经验主义融合、并存的现象更趋明显,二者的高度融合预示着语言研究新趋势的出现,即语言研究逐步由结构走向认知、由描写走向解释(同上)。

7 个主要语言学流派采用不同的研究方法,这其中实际上蕴涵着经验主义和理性主义的纷争与调和。 古典语言学时期的逻辑语法借助哲学工具——逻辑思辨研究词类、句法等语言问题,体现理性主义所推崇的理性演绎、内省研究特色。 同属古典语言学时期的传统语文学采用的则是另外一种方法——规定法,即在梳理前人研究的基础上提出规约性的建议,进而达到规整语言、统一思想的目的,因而规定法体现经验主义的归纳研究特色,属于外部研究方法。 19 世纪的历史比较语言学因受生物进化论的影响,采用的是建立在演绎和归纳基础上的历史比较法。 演绎是历史比较的前提,即要首先假定语言像自然生物体一样存在历史亲属关系;归纳是历史比较的基础,即要对语音、词汇、语法等语言史料进行梳理、归纳,因而从本质上讲历史比较法兼有理性主义和经验主义的双重色彩。 20 世纪前半叶的结构主义语言学采用的是分析法、描写法和归纳法,因而主要体现经验主义。 20 世纪后半叶的转换生成语言学将数理逻辑引入语言研究,将语言学定性为自然科学、先验科学并推崇演绎推导法,因而其方法论具有理性主义性质。 与转换生成语言学基本同期诞生的系统功能语言学侧重从社会学视角研究语言,强调语言的社会性、功能性,主要的研究方法是语篇分析,属于经验主义范畴。 20 世纪70 年代产生的认知语言学秉持体验现实主义的哲学观,注重主客体间的互动性,把语言看成一种重要的认知手段,采用内省、理论分析以及实证相结合的研究方法,因而具有经验主义和理性主义的双重属性。 从方法论经历的“理性或经验→理性+经验→经验→理性或经验→经验+理性”的演变历程可知,纷争与调和、对立与统一是方法论发展的主基调。 对理性主义和经验主义这两大哲学思想的全面、系统认识,有助于推动语言研究的不断向前发展。

探寻语言学理论发展的规律,有利于启迪和指导未来的语言研究创新。 通过梳理和总结语言学流派及语言观的嬗变规律,我们可以得到两点重要启示:(1)创新语言学理论离不开强烈的时代意识,只有当语言学理论的发展与创新同自然科学、社会科学、哲学社会思潮的发展以及人类的需求等保持节奏上的一致时,才能有效确保理论的时代适切性;(2)创新语言学理论要以解决现实问题为导向,无论是专注于解决社会问题、自然问题还是人类自身的问题,都理应成为语言学理论发展与创新首要考虑的目标。

5 结束语

任何语言学流派都是时代发展的产物,其语言观的形成与人类需求、自然和社会历史条件、科学发展、哲学社会思潮等时代要素息息相关。 因此,对语言学理论创新而言,紧紧把握时代要素是必不可少的前提。 在社会剧烈变革、科技快速发展和人类需求日益多元化的当今时代场景下,语言学需要走横向联系的发展之路,要在与其他科学、其他社会要素的碰撞中不断获取新鲜灵感,要以解决现实问题、满足人类需要为目标。 譬如针对当今人类所面临的环境恶化、能源危机、物种消亡、国际社会局部动荡、国际关系变幻莫测等全球性问题,语言研究者应担负起保护自然生态和社会生态的责任,通过唤醒人们对语言与生态之间促动关系的关注,增强人们自觉使用生态保护型语言的意识,实现生态万物的“多元和谐、交互共生”(何伟魏榕2018)。 此外,语言如同当今的世界一样,具有复杂性、动态变化性,研究者应正视语言的这些特征,逐步摆脱传统研究惯于采用的拆分组合法,以超学科的视野看待语言的种种现象。 总之,语言研究要有宏阔的视野,要在准确把握语言研究史的基础上,着眼于人类需求和时代要素,推陈出新,建构具有时代特色的语言学理论新体系,推动语言研究事业不断向前发展。