从总体语言学到对比语言学∗

潘文国

(华东师范大学,上海200062)

提 要:普通语言学的本质是总体语言学,总体语言学与种种语言学之间是语言与方言的关系。 种种语言学理论能够交流和融合,因其拥有共同的基础,即总体语言学,和共同的出发点,即语言观。 对比语言学的性质是普通语言学,其起源可追溯至Humboldt 和Whorf 对学科宗旨和目标的阐释。 关涉两种及以上语言问题均属于对比语言学的研究范围,在语言层面包括结构、交际和认知3 层及哲学、理论、应用和实践4 级;在语言研究层面包括语言理论、语言思想和语言文化史“新3 层”。 历史文化条件是制约语言思想、语言观以及语言理论形成的关键因素。

1 语言研究的交流与融合

1.1 总体语言学

笔者认为,语言学本来就应该只有一个,分成各门各派只是历史阶段的产物,百川归海是必然的趋势。 我们都承认Humboldt 是普通语言学的创始人,但他的最初用语是“总体语言研究”,德语是gesamte Sprachstudium,后来又被称为Allgemeinen Sprachwissenchaft. Gesamte 的意思是“全部”,Allgemeinen 的意思是“总体”。 再后来译成法语时用générale,而générale 在法语中兼有“总体”和“普通”两个意思,这就容易造成歧义。 最后译成英语general,就只剩下“普通”的意思。 现在我们都在“普通”的意思上理解“普通”语言学,这与Humboldt 的原意相比有出入。 Humboldt 的“总体”可理解为“所有”语言,也可理解为“一种”语言。 Humboldt 曾说:“全人类只有一种语言,每个人都有一种语言”(Humboldt 1836/1988:53)。 他的“总体语言研究”就是希望通过研究“所有”语言来研究“一种”语言。 既然总体就是“一种”,那么在此基础上建立的总体语言学也应只有一个,而不应像现在这样山头林立,门派众多,各说各的,甚至互相“攻讦”。 在设立语言学科博士点的时候,有人对“语言学及应用语言学”分设在中国语言文学和外国语言文学学科下很不满意,他们说:“语言学就是语言学,分什么外国语言学、中国语言学!”。 同样,从总体语言学的角度看,我们也可以说,“语言学就是语言学,分什么形式语言学、功能语言学等等”。 我们承认只有一个“总体语言学”,那么这就意味着所有的语言研究都应朝着这个“唯一”的目标走。 这是各家各派语言学得以交流和融合的基础,也就是说,它们都承认:(1)研究的终极目标是一致的;(2)目前的差异由主客观条件的限制以及人们认知的差异造成;(3)从哲学上来看,人们认识世界的过程永远不会终止,因而总体语言研究也永远不会有终点。 不同语言学流派的形成和发展是一个长期的过程,汇通与交融也是一个长期的过程。客观地说,每一种新理论的提出,都有一定的依据,没有绝对的谁是谁非,更不可能只有我是人非。 因此,各派对己对人都要有一个清醒的认识,既要看到别家别派的“长”,也要看到己派的“短”。 通过互相交流,取长补短,进而共同向这个“唯一”的总体语言学前进。

1.2 种种“语言学”与总体语言学的关系

既然我们现在所作的任何语言研究、提出的任何理论和学说都处在向终极的总体语言学前进的过程中,那么现在我们说的种种“语言学”,如英语语言学、汉语语言学、生成语言学、心理语言学等,又是怎么一回事呢? 它们与语言学在本质上只应该也只能有一种的观点有什么关系呢? 我认为,各种带修饰语的“语言学”与总体语言学的关系就好比语言与方言的关系。 方言有地域方言与社会方言,林林总总的“语言学”其实也就相当于不同地域的语言学与不同视域的语言学。 英语语言学、汉语语言学等是地域语言学。 由于地域语言学只是总体语言学的组成部分,因此对它的研究就不能离开总体语言学。 英国语言学家Henry Sweet 曾说过,本国语的语法只有在普遍语法的关照下进行研究才有意义。 同样,具体语言的语言学也只有在总体语言学的关照下进行研究才有意义。 因此我主张,要谨慎使用“汉语语言学”这个词,凡是就汉语而汉语的研究,且脱离总体语言学关照的汉语研究,叫作“语言研究”没问题,但叫作“汉语语言学”就有问题。

“视域语言学”是从不同视角或出发点进行研究的种种语言学,也就是种种带连字符的语言学。 从根本上来说,不同视角只有两种:一种叫作本体论视角,一种叫作方法论视角。 本体论语言学的典型例子是Labov 的社会语言学。 他曾提到,社会语言学就是语言学,因为没有什么非社会的语言学,他把社会语言学当作语言学的本体来研究。 方法论语言学的典型例子是语料库语言学,许多人对语料库语言学的语言学身份提出质疑,其实从方法论角度看,把它作为一种语言研究的切入点也未尝不可。 本体论和方法论的区别有时体现在同一个名称上。 例如,在国内一度很有影响的文化语言学,其实可以分成非常不同的两种。 申小龙主张的文化语言学有点类似拉波夫的社会语言学,他也同样说过“文化语言学就是语言学”这样的话,认为没有什么非文化的语言学。而其他人,例如邢福义先生和游汝杰先生等所主张的“文化语言学”就与他不一样,他们认为语言是语言,文化是文化,文化语言学只是从文化角度出发对语言进行研究,因而只是一种方法论语言学而已。

本体论角度与方法论角度区别的标志就是,本体论语言学的“某某”二字可以去掉,而方法论语言学的“某某”二字不可以去掉。 方法论语言学不会引起争议,而本体论语言学是引起争论的根本所在。 举例来说,如果认为“形式语言学”是一种方法论语言学,“形式”只是切入点,谁也不会有意见,因为语言不可能没有形式;而如果认为它是一种本体论语言学,就是主张语言即形式,语言研究只能是形式研究,这就必然会引起其他流派的反对。 再如,“历史语言学”,如果作为一种方法论,从历史角度研究语言学,不会有人有意见,但如果作为本体,语言研究只能是历史语言的研究,就会引起争论。 现在各家各派“某某语言学”的主张者都要非常清楚自己主张的是哪一种语言学;是本体论的呢? 还是方法论的? 形式、功能、认知3 大流派都如此,其他如社会语言学、心理语言学、人类学语言学、数理语言学等也都如此。 只有在这基础上的交流才能达到借鉴和融合的目的。

1.3 交流融合的起点:语言观

语言学理论的交流和融合要有一个共同的基础,就是上面说的总体语言研究。 此外,还要有一个共同的出发点。 这个共同的出发点是什么呢?就是语言观,或者说对语言的基本认识。 总体语言学是对“语言”的总体研究,如果在“语言是什么”的问题上没有共识,那就只能是各说各的。尽管语言学家们都在说研究“语言”,但实际上他们对语言的看法不尽一致。 语言学理论上的种种差异其实是背后语言观的差异。 举例来说,结构主义语言学背后的语言观是把语言看作一个音义结合的自足系统;功能主义语言学的语言观是把语言看作交际工具;而认知语言学的语言观实际就是语言世界观。 不在语言观上取得共识,真正的对话就建立不起来。 如乔姆斯基认为社会语言学不是科学;韩礼德认为系统功能语法与转换生成语法之间没有共同点。 没有共同点,当然就不可能进行交流、融合。 2001 年,我曾经发表过一篇文章《语言的定义》(潘文国2001),文中考察了160 年来中外学者关于语言的68 种定义,认为分歧的背后就是因为语言观的不同,而语言观的不同反映出对语言研究属性的不同认识。 例如,自足系统观和先天机制观认为,语言属于自然科学;交际工具观认为,语言属于社会科学;而语言世界观认为,语言属于人文学科。 我的研究发现,3 大学科门类的划分不仅具有共时的意义,还有历时的意义。 3 个门类所研究的是前后相承的3个“世界”:“天地之始,宇宙初辟,一直到第一种动物诞生之前,这个只有矿物和植物相对静止的世界,就是自然世界;动物的出现带来由自由活动的个体组成的群体,有了群体就必然有关系需要协调,有信息需要交流,这时就出现第二世界——社会世界;动物进化到人,出现人类世界,其与第二世界的区别在于人类有语言和思想”(同上:105)。 所有的学科都可以归纳进3 大门类,当然学科之间可能会存在交叉,有的可能兼属3 个门类,但是不管怎样,它首先有个基本的归属,而这个基本的归属必然是研究对象的本质所在。 历史相承,后起的可以涵盖前面的,但前面的不能涵盖后面的。 如果认为语言兼具这三大学科门类的属性,且以人文学科属性为主,那么就可以涵盖这些不同的语言观。 在此认识基础上我对语言提出一个新定义:“语言是人类认知世界并进行表述的方式和过程”(同上:106),并希望这能成为各派语言研究的共同出发点。

2 对比语言学

在某种程度上,总体语言学和对比语言学本来就是一回事,其创立者也是同一个人——19 世纪的德国语言学家Humboldt. 对比语言学这个概念是上世纪80 年代以后才为人们所知,之后对它的认识逐渐深化。 下面从3 个方面对它作介绍。

2.1 对比语言学的性质

每个“某某语言学”在提出之时都应自问:我这个语言学是属于方法论的,还是属于本体论的?对比语言学从字面上看,当然首先是方法论的语言学,因为比较本身就是认识事物的方法。 然而从深层次看,对比语言学更是本体语言学。 我不止一次地强调:“对比语言学就是普通语言学”,原因有3 条。 第一,因为比较的方法不是一般的方法,它是人类认识事物的根本方法之一,具有哲学上的普遍性。 这里须要解释“对比”这个词。对比本来就是比较的意思,其区别在于对比一般限于两项之间,比如汉英对比、汉日对比,如果是3 项以上,比如汉语、英语、日语放在一起,那就只能说“比较”。 对比语言学之所以取“对比”的名称,其实是为了刻意跟已经存在的“比较语言学”相区分。 从根本上来说,研究语言不可能不比较,或是一种语言跟别的语言比,或是语言内部与方言比,或是语言的现时状态跟历时状态比,等等。这种全方位、全过程的介入,当然属于本体的研究。 第二,创建普通语言学的Humboldt 实际使用的是另外两个名称:“总体语言学”和“语言比较研究”,可见他认为这两者实际上是分二而合一的事。 “语言比较研究”(现在我们说的“对比语言学”)也就是“总体语言学”(现在我们说的“普通语言学”)。 第三,最具国际影响的中国语言学家赵元任先生说得更为明确:“所谓语言学理论,实际上就是语言的比较,就是世界各民族语言综合比较研究得出的科学结论”(转引自杨自俭李瑞华1990:1)。 普通语言学是通过语言间的比较和对比建立起来的,因此说对比语言学就是普通语言学,这是对它最确切的定性。

2.2 对比语言学的历史和宗旨

我们首先区分两种历史:一种是比较以及对比作为语言研究方法的历史,另一种是对比语言学作为学科的历史。 上世纪60、70 年代,对比语言学在国外兴盛起来,当时作为一种外语教学方法而引起重视,可追溯到的源头是两本书:Charles Fries(1945)的Teaching and Learning English as a Foreign Language 和Robert Lado(1957)的Linguistics Across Culture. 后来的溯源研究循着两条路走:关注理论的,1941 年美国语言学家Benjamin Lee Whorf 最早提出“对比语言学”这个名称;关注实践的,提出最早的是德国人Grandgent,他在1892 年出版《德英语音比较》。 在我们看来,后者关注的就是方法本身的历史,前者关注的则是作为学科的历史,当然我们对两者都很感兴趣,但我们更关注的是学科本身产生、发展的历史,原因在于,追溯比较方法的历史可以走得很远,甚至可以说,语言比较的历史跟语言接触的历史几乎同样长。 只要有语言接触,就必然带来学习与翻译,而语言教学与翻译的基本前提就是语言比较。 因而在西方,恐怕在上帝搅乱人类建造巴比塔计划之后语言比较已开始。 而在中国,不管是《禹贡》记载的诸夷来贡、《孟子》记载的齐人学楚语以及《史记·大宛传》记载的“重九译”的故事,都隐含着语言接触与比较,当然这个“语言”包括方言。而确凿的语言比较著作是公元前后扬雄的《方言》,这可以说是世界上第一部词汇比较著作。其后,在语言接触中产生的一些词汇或语法对照的书都是这种性质的。 以语法为例,1542 年出版的英国第一部拉丁文法书Lily's Grammar,其写法便是一边列出拉丁文规则,一边列出英文翻译。1703 年西班牙传教士万济国(弗朗西斯科·瓦罗2003:3)发表的世界上第一部汉语语法《华话官话语法》(Arte de la Lengua Mandarina),其所做的实际上就是“把中国人的语法翻译成我们的语法”,这些都可以看作具体对比的例子。 这种溯源虽然有历史价值,但对今天的对比语言学理论建设没有直接的意义,因此我们更关注另一种溯源,即学科真正产生的历史。

学科产生的溯源为什么这么重要? 因为这与学科性质的认定、学科目标的设定紧密相连。 上面提到的3 种关于源头的见解,其实都与学科性质的认定相关。 认为源头是Fries 和Lado 的学者,是把对比看作服务于二语教学的一种方法;溯源到具体对比项目的学者,则超越二语教学,从更广泛意义看待语言对比的应用;而溯源到Whorf的学者,则更认同他的“语言相对论”主张。 以Robert Kaplan 和Ulla Conner 所主张的对比修辞学为代表,在普遍以口语为研究对象的西方语言学界,他们的研究以书面语为主要对象,有些别树一帜。

在溯源的过程中我们发现很奇怪的一点:明明是Whorf 最早提出“对比语言学”的名称,但在很长时间里,从事对比研究的要么对此根本不提,要么提一下他是名称创立者就马上转到别处去(有点像我们的普通语言学教材,提一下Humboldt 是普通语言学创始人就没有下文)。 甚至有人连“对比语言学”的“语言学”3 个字都不敢提,而把自己的研究叫做“对比方法”(contrastive approach)或“对比分析”(contrastive analysis),然后又可怜兮兮地称自己是“语言研究中的灰姑娘”(Cinderella in linguistics)。 究其原因,还是没有对自己的学科、学科性质有深刻的认识。

因此我们认为对比语言学的溯源工作应当从Whorf 开始,因为他不仅最早提出“对比语言学”的名称,还非常明确地提出设立这个学科的宗旨。Whorf 指出:植物学家和动物学家为了研究世上的物种,开始是觉得有必要描述全球每个角落现存的物种,考虑到历史的因素,又加上化石;接着他们觉得有必要对这些物种进行比较和对比,以分门别类,理清进化过程,了解其形态和类型。 语言科学也正在做同样的工作,而我们现在从事的对距离遥远的事件的研究是研究语言与思维的一种新方法。 把地球上的语言分成来自单一祖先的一个个语系,描写其在历史进程中的一步步足迹,其结果称之为‘比较语言学’,在这方面已经取得了很大成果。 而更重要的是将要产生的新的思想方法,我们可以称之为‘对比语言学’,它旨在研究不同语言在语法、逻辑和对经验的一般分析上的重大区别(Whorf 1941:240)。

从中我们可以得到5 点认识,这些认识对于明确这门学科的性质至关重要:第一,提出“对比语言学”的正式名称;第二,认为这个学科是从“比较语言学”分化而来;第三,是区别“比较”和“对比”这两个概念,后人概括为前者以“求同”为主,后者以“求异”为主;第四,提出这门学科的宗旨是“旨在研究不同语言在语法、逻辑和对经验的一般分析上的重大区别”(同上);第五,他更关注的是“对距离遥远的事件的研究”(同上)。

在Whorf 的基础上往上追溯就是在接受这5点的基础上往前推,看看除第一条“名称”之外,另外4 条在精神上有没有前人与他是一致的,结果我们找到Humboldt.可以说,他完全是Whorf 的“精神先行者”。 在Humboldt 时代,“比较”方法如日中天,“比较语言学”业已建立,但他显然不同意那样的研究,他主张建立另外一种“语言比较研究”:语言比较研究如果要成为独立的学科,就要提出自己的目标和宗旨,那么它只能是用来深入持久地探讨语言,探讨民族的发展和人类的进步(Humboldt 1820:1)。 这个“语言比较研究”除名称以外,其性质和宗旨与Whorf 的“对比语言学”完全一致,而与和他同时的“比较语言学”几乎没有共同之处。 他也强调研究语言的差异:为实现上面提到的目标,我们在研究中必须首先将注意力集中在语言结构的差异上,而这种差异并不能追溯到一个语系最初的统一性(Humboldt 1836/1988:90,114)。 他提出“语言比较研究”即对比语言学的最高目标:语言如何从精神出发,再反作用于精神,这是我要考察的全部过程(同上:54,63)。 因此,把Humboldt 看作Whorf 之前对比语言学的真正倡始人是没有异议的。

正是在对对比语言学的性质和宗旨有了根本认识的前提下,我们才能对西方自Humboldt 以来及中国自最早引进西方语言学的马建忠以来的对比研究发展史作出梳理,把前者归纳为3 个历史时期,把后者归纳为5 个历史时期(潘文国谭慧敏2006)。 在总结前人认识的基础上,我们给对比语言学下一个新的定义:对比语言学是在哲学语言学指导下的一门语言学学科,具有理论研究和应用研究的不同层面,旨在对两种或两种以上的语言或方言进行对比研究,描述其中的异同,特别是相异点,并从人类语言及其精神活动关系的角度进行解释,以推动普通语言学的建设和发展,促进不同文化、文明的交流和理解,促进全人类和谐相处(同上:252 -253)。

如果说Humboldt 是“语言世界观、总体语言学、对比语言学”三位一体,Whorf 是“沃尔夫假说(包括“语言决定论”和“语言相对论”)、对比语言学”两位一体,那么我们的定义所补充的是“和”的概念,这既是中国文化的体现,也是对“对比语言学”过于强调“求异”的一个折中。

2.3 对比语言学的范围

对比语言学是强调采用比较与对比两种方式的普通语言学,因此其研究范围要比一般所认为的大得多,甚至可以说只要是涉及两种及以上语言的问题,都在我们的研究范围内。 我们可以尝试从3 个维度加以概括:

第一,从研究的广度来说,既然对比语言学涉及到语言的所有方面,那就意味着语言的范围到哪里,对比语言学的触角就到哪里。 如果语言包括语音、文字、词汇、语法、语篇、语义、语用,那么对比研究就可以在所有这些“平面”上进行;如果语言包括口语、书面语甚至手势语,那么所有这些载体也都有施展对比研究的余地;如果语言研究必须涉及文化,那么对比研究也可在语言文化领域进行;如果语言研究有理论和应用之分,那么无论在理论层面还是在应用层面都有对比研究发挥的余地。

第二,从研究的深度来说,对比语言学引入中国后,刘宓庆先生在总结国内外研究的基础上,很快就创造性地提出3 个层面的思想,获得广泛的认同,即对比研究可以在语言的结构表层(语音和语法)、意义中层(语言表达法)以及心理深层(思维方式)3 个层面进行。 对这个问题,我后来又进行过思考,觉得“表层、中层、深层”的提法有可能得罪人,可以改换个角度。 2003 年,在我发表的《对比研究与对外汉语教学——兼论对比研究的三个时期、三个目标和三个层面》(潘文国2003:7,52)一文中提出:如果我们换一个角度去看这3 个层面,我们还会发现,第一个层面的背景是结构语言学,第二个层面的背景是社会语言学,而第三个层面的背景是认知语言学。 ……如果我们再换一个角度去看这个问题,我们还会发现,第一层面的对比是用自然科学的方法去研究语言,第二个层面是用社会科学的方法去研究语言,而第三个层面是用人文科学的方法去研究语言。

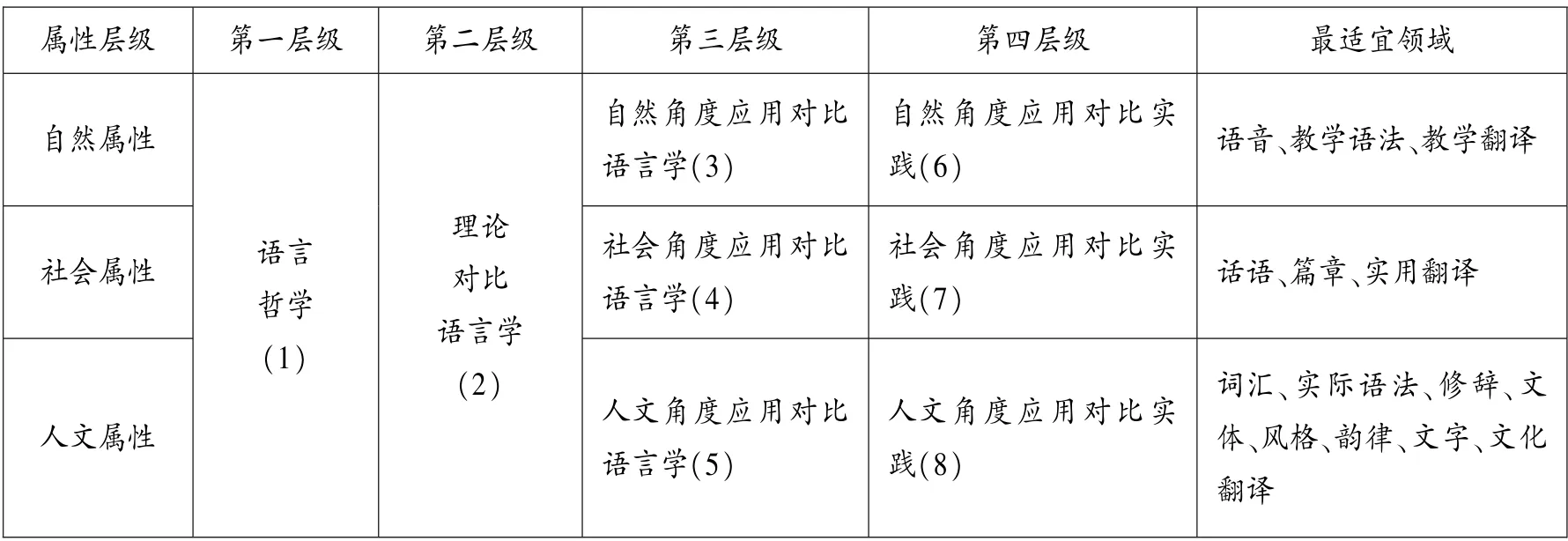

在对比研究理论与应用的关系上,波兰著名的对比语言学家Fisiak(1980)最早提出要区分“理论对比语言学”和“应用对比语言学”。 他后来还提出,在“理论对比语言学”背后还有个“元理论”,即一般语言学理论(Fisiak 1990)。 中国学者许余龙则提出,理论和应用是相对的,应用本身还可区分为“第一序列应用”(指具体理论)和“第二序列应用”(指具体应用)(许余龙1992:12 -13)。 综合他们的观点,同时结合笔者提出的哲学语言学主张,笔者建议每门学科都可以分成4个层面:学科哲学—学科理论—应用理论—应用实践(潘文国2004:100)。 这4 个层面不是彼此孤立,而是其间有相承的关系:应用理论是应用实践的基础,对实践有指导作用;学科理论是应用理论的基础,对应用理论的形成有指导作用;而学科哲学是学科理论发展的原动力,是学科理论保持生气勃勃的关键。 例如:……语言学:语言哲学(实为哲学语言学)—理论语言学—应用语言学—语言实践。 两相结合,我们提出一个比较完整的对比语言学研究框架(潘文国谭慧敏2006:237)(参见表1)。

“最适宜的领域”是举例性质的,在进行实际对比时,可能会有重叠、交叉。 如果名称太长,不便使用,在行文时可以把3 个层面分别简称为“结构层”“交际层”和“认知层”;把4 个层级简称为“哲学”“理论”“应用”和“实践”,例如“结构层的应用对比”“交际层的应用对比”“认知层的实践对比”等。

表1 对比语言学研究框架

第三,从研究的长度来说,如果上面两个方面着眼的主要还是语言学的“语言”层面,那么第三个方面涉及的则是语言学的“学”,即语言研究层面。 2012 年,笔者的文章《作为文化史的语言研究——英汉语的语言研究史对比》指出,不仅在语言层面可以如刘宓庆先生那样分出3 个层面,在语言研究上也可分出3 个层面:语言理论层面、语言思想层面和语言文化史层面。 第一个层面对比两种语言各自的语言学理论和学科体系,例如,对比英汉语的语法体系、英汉语的语言学理论体系、英汉语的语言学教材体系,甚至可以对比印欧语的语言学架构和传统汉语的小学研究架构。 第二个层面对比语言研究理论背后的语言观和语言思想,例如对比古希腊的语言哲学思想和先秦诸子的语言哲学思想、西方各时代语言哲学家和中国历代语言哲学家的语言思想,或者专题对比东西方的语言哲学。 第三个层面对比两种语言的语言文化史,即不但要知道两种语言的研究者提出什么样的语言研究理论和方法,在什么样的语言观和语言思想指导下提出各种不同的理论,还要研究这些理论和思想产生、发展的历史动因。

提出这个“新三层”的原因在于,我们一直认为语言学理论是解释语言现象的,但后来却发现,语言学理论受语言思想的支配,是不同语言观的产物。 现在又发现,语言思想和语言观的产生受到历史、文化的制约,是特定时代物质条件和精神条件的产物,语言研究史说到底是社会文化发展史的组成部分。 我认为,这个提法不仅在对比语言学的研究史上是第一次,恐怕在所有语言学的研究史上也是第一次。 可以说,这是对比语言学也是普通语言学研究的最新发展。

“新三层”的前两层,即语言理论的对比和语言观的对比已经有人做过,尽管还不多,第三层好像还没有人做过,因此我们做出初步尝试,考察不同的历史文化条件对语言的影响。

(1)语言研究的发生。 语言研究都起源于语言教学。 中国的语言教学起源于教“国子”识字,欧洲的语言教学起源于教外语,因而分别形成文字研究与语法研究的传统。

(2)语言研究的成熟。 语言研究的成熟或语言研究传统的形成与国家统一、强大后要求语言达到某种程度规范有关。 秦汉(公元前221 年-公元220 年)是中国历史上第一个大一统的辉煌时期,“书同文”,《尔雅》《方言》《说文》和《释名》都产生于这个阶段,文字学及训诂学是最早成熟的学科。 英语产生于5 世纪,但整个古英语和中古英语时期都没有像样的语言研究,语言研究作为一门学科是从现代英语时期开始的,英国第一段辉煌的历史时期是亨利八世与伊丽莎白一世相继在位(1509 -1547;1558 -1603)时期,语法书和词典如1542 年出版的英国第一部拉丁文法书Lily's Grammar 和1604 年出版的英国第一部词典A Table Alphabetical 都是这一时期的产物。

(3)语言学各分支发展的不同步。 语言学各分支的发生、发展取决于文化需要、物质条件以及其他学科发展所提供的条件。 中国各学科的发展顺序大体是:文字学—训诂学—方言学—音韵学—文章学—语法学,而英国各学科发展的顺序是:形态学—句法学—词汇学—语音学—篇章学,这些都可以用文化和历史条件来解释。 以前我们很少关注物质条件,其实有些条件,如造纸术和印刷术的发明,对书面语的规范起到很大作用,引发语言研究的重大变化。

(4)语言研究的影响与传播。 19 世纪末以来,语言学实现世界范围的大传播、大流动。 在有些国家,语言理论研究出现一波又一波的高潮。仔细研究后可以发现,这些理论的产生和变化都不是空穴来风,而是事出有因。 如历史比较语言学的产生与医学(比较解剖学)的发展有关,其成熟与达尔文的进化论有关;索绪尔结构主义语言学的产生可能受到化学发展(如门捷列夫元素周期表)的影响;美国描写语言学是调查印第安人语言需要的催生物;而转换生成语言学的产生显然与电子计算机的发明、机器翻译构想的提出有关。 语义学、语用学的诞生跟哲学研究的语言转向大有关系,甚至本来就是哲学催生的。 语言研究还在不同国家、不同文化之间流动与传播,有的是平等交流,有的是从强势语言流向弱势语言;有的产生积极影响,有的则产生消极影响。 如果仔细加以分析,无一不有据可查。 如东汉以后的佛经翻译对中国语言研究产生巨大影响,音韵学的成熟与向印度声明学(语音学)的借鉴有关,南北朝文体学的发展受到佛经分类的影响。 19 世纪末,中国和日本不约而同地引进西式语法,构建自身的语法体系,而在此之前,它们只有文章学而没有语法学。 至于20 世纪以来,中国的语法研究跟随西方理论亦步亦趋,更是众所周知。