基于二维与三维信息的南京市主城区生态网络格局对比分析

费 凡,尹海伟,*,孔繁花,陈佳宇,刘 佳,宋小虎

1 南京大学建筑与城市规划学院, 南京 210093 2 南京大学国际地球系统科学研究所, 南京 210023 3 宁夏大学土木与水利工程学院, 银川 750021 4 江苏省测绘工程院, 南京 210013

随着城市化进程的不断推进,人类高强度的开发建设活动导致土地利用格局及下垫面性质发生明显改变,致使城市生态系统的完整性遭到破坏,绿地生境斑块的破碎化、岛屿化程度逐渐增大[1- 2],从而隔离了物种在不同斑块之间的空间运动,降低了城市生态系统的生态调节功能,对城市的生物多样性造成严重威胁[3- 5]。人与自然是生命共同体,国土空间开发保护和城市规划建设必须尊重自然、顺应自然、保护自然。目前,现有的国家政策及诸多学者都提倡通过推进生态文明建设、构建生态廊道(Ecological corridors)及生态网络(Ecological networks)等措施来恢复破碎生境斑块之间的连接[6- 8],进而提高景观的连接度,增加种群及生境间的功能联系,维持景观生态格局的完整性和稳定性,维护自然生态系统的质量和保护生物多样性[9- 11]。

近年来,国内外学者对生态网络的构建方法进行了大量探索,1992年Knaapen提出最小费用路径法(Least-cost path method, LCP,又称最小累积阻力模型,Minimum cumulative resistance,MCR)[12],通过计算物种从“源”斑块出发经过不同阻力的景观类型所消耗的“费用”或克服阻力所做的功来模拟潜在的最小成本路径。最小费用路径方法可以快速识别出物种扩散的最优路径,因其所需数据简单、计算方便且结果直观而被广泛采用;但该方法也存在忽略物种在扩散过程中随机游走的特性、不能明确廊道的具体范围和关键区域等局限性[13- 14]。2007年,McRae等[15]将源自物理学中的电路理论(Circuit theory)原理应用到景观生态学、景观遗传学等领域,借助电路中电子自由流动的特性,来类比模拟生物流或基因流在异质景观中的迁移扩散过程,并通过计算电路中的电流密度(运动密度)来识别生态廊道和生态关键节点。该理论能够整合生态源地之间的多条可替代路径,模拟出景观格局中的整体连接情况,与物种运动的实际状态更加相符[14,16],目前已有一些运用该理论进行生态网络构建的有益探索[16- 18]。

基于电路理论与最小费用路径法的生态廊道构建过程较为相似[19],都需要进行源地(节点)的识别与阻力面(电阻面)的确定。目前源地的提取与阻力面的赋值多基于遥感影像解译获取的土地利用/覆盖数据来设置,其中源地大多根据绿地斑块的面积来确定,阻力面值则多根据土地利用/覆盖类型来设定[14,20]。然而,基于遥感影像数据得到的信息多为二维信息,并未考虑生态学意义上的三维植被结构及其相关的生境质量,因而导致一些有价值的信息被忽略[21]。LiDAR(Light Detection And Ranging,激光雷达)作为一种主动遥感技术,可以通过激光扫描来远距离获取研究目标的三维坐标数据及相关信息[22],具有精度高、受外部影响较小、穿透性较强等特点,其发射的脉冲信号能够穿透冠层表面的狭小缝隙,因而特别适合用于植被三维结构相关信息的获取,进而推动了当前城市绿地研究由二维平面向三维立体方向不断发展[23]。尽管目前LiDAR数据已广泛应用于三维植被信息的提取与测算,但将三维植被信息融入生态网络构建及其景观连通性评价方面的研究尚不多见。

本文以南京市主城区为例,基于高分辨率遥感影像与机载激光雷达数据分别获取了研究区的二维与三维绿地植被信息,采用最小费用路径与电路理论方法,分别构建了二维与三维情景下的生态网络,并对两种情景下构建结果的差异情况进行了对比分析,以期为研究区内生态网络的规划建设与格局优化提供一套科学的分析框架,从而实现研究区自然生态系统的整体修复与功能综合提升。

1 研究区概况

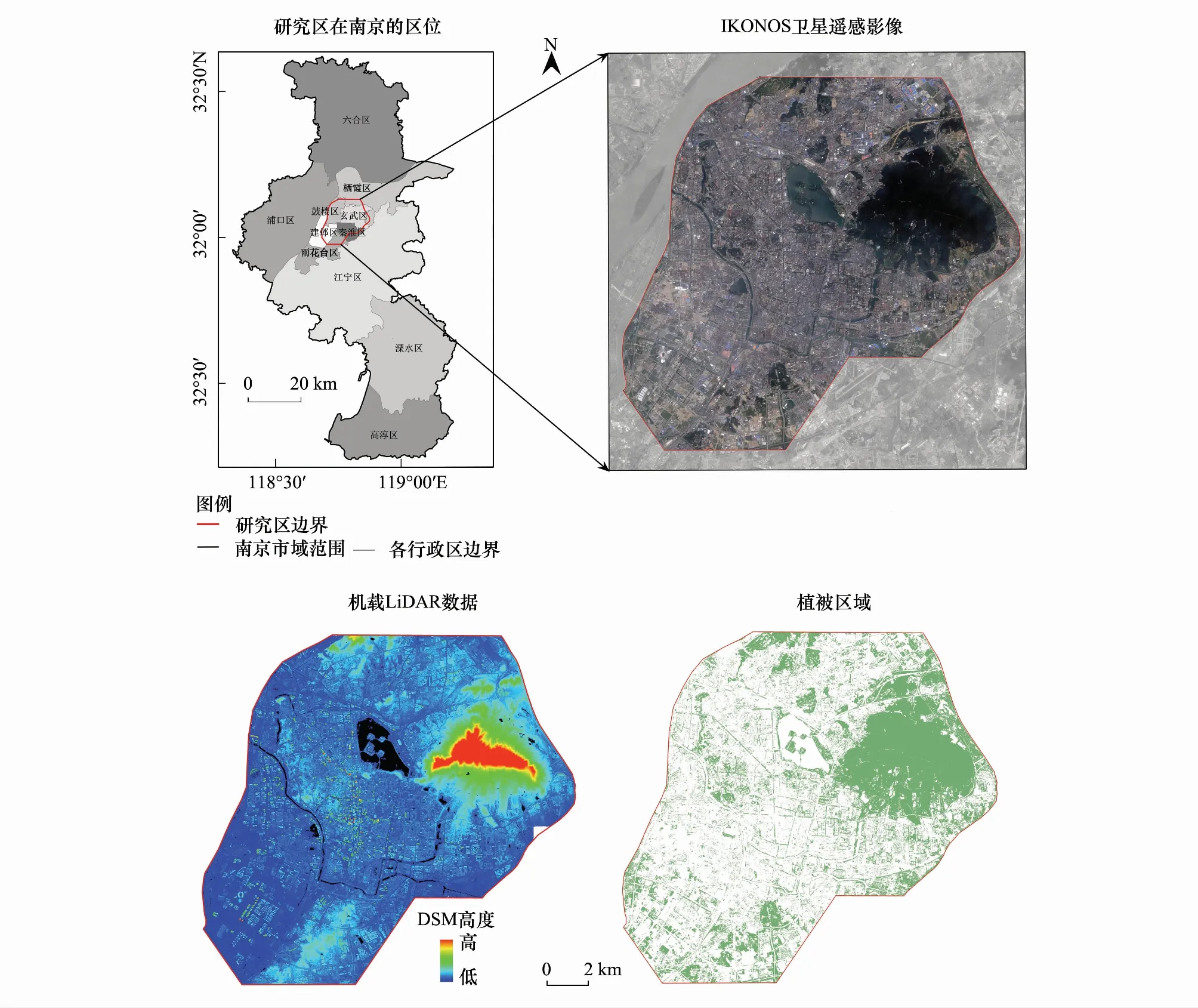

南京市作为我国东部地区重要的中心城市,生态资源丰富,拥有较多生态质量较高的森林公园、绿地与湖泊,植被种类、结构复杂多样。但由于近些年来城市规模的不断扩大与建设用地的高强度开发,原有的生态空间逐渐遭到蚕食。南京市主城区作为城市建设发展的核心区,绿地景观的连通性大幅降低,城市生物多样性受到威胁。因而,亟需进行生态网络的构建与修复,以提升其生态系统的完整性与稳定性。本文选取南京市主城区作为研究区(图1),并依据数据源对部分边界进行了修正。研究区范围内主要包括鼓楼区、玄武区和秦淮区的大部分,栖霞区、建邺区和雨花台区的部分地区,面积约为218km2。

2 数据与研究方法

2.1 数据来源与预处理

本研究首先将机载LiDAR数据进行航带拼接、去重叠、剔除噪声点、分类地面点及归一化计算等预处理,并将点云数据与IKONOS数据进行空间配准,使得所有数据具有相同的地理与投影坐标系统。然后,使用IKONOS数据的近红外波段,计算归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI),提取NDVI值大于0.2的区域作为植被区域(图1)[24- 25],并结合人工目视解译对局部区域进行修正。最后,使用修正后的植被区域作为掩膜,从预处理好的LiDAR数据中提取出植被的三维点云数据。

图1 研究区及研究数据概况Fig.1 Study area and research data overview

2.2 研究方法

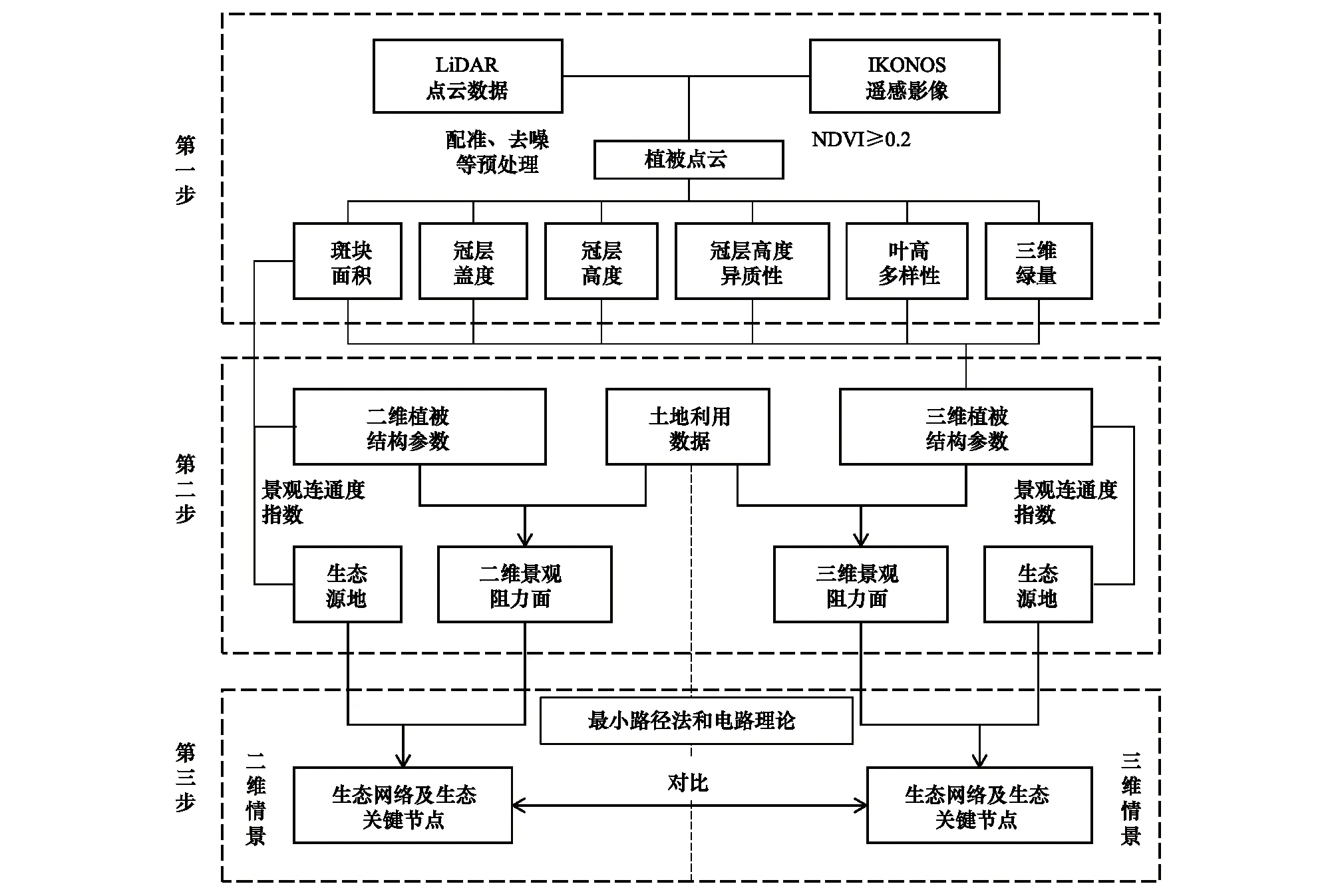

本文的技术路线如图2所示,具体的研究方法分别从以下4个方面进行阐述。

图2 技术路线图Fig.2 Methodology flow chart

2.2.1基于LiDAR三维点云数据的植被结构参数提取

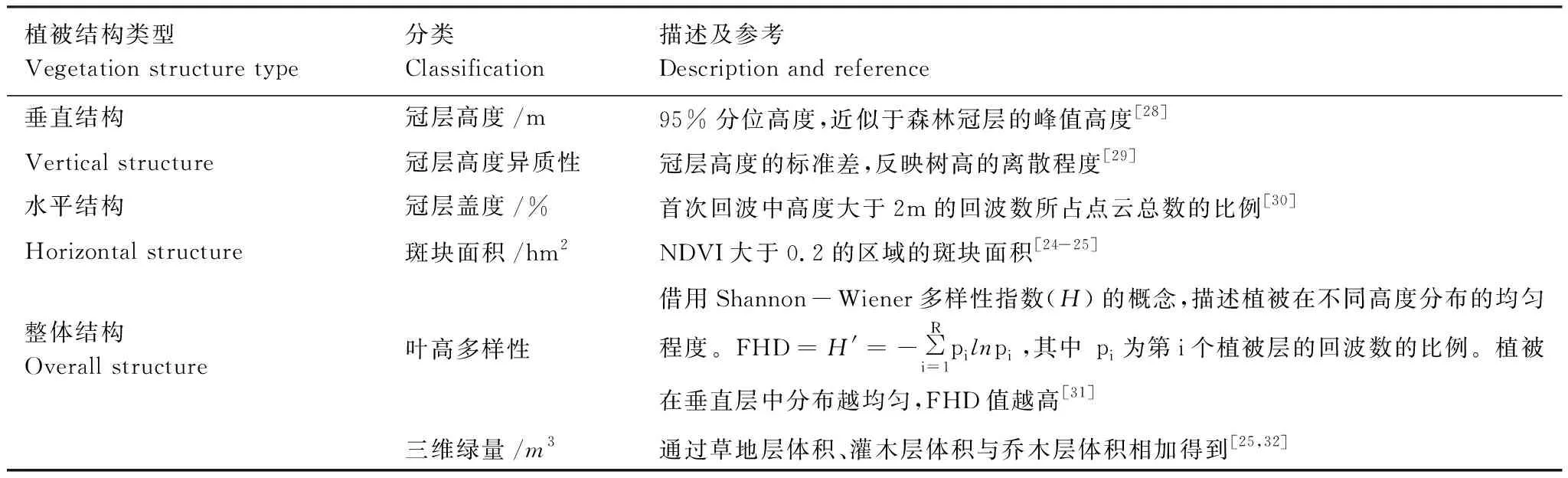

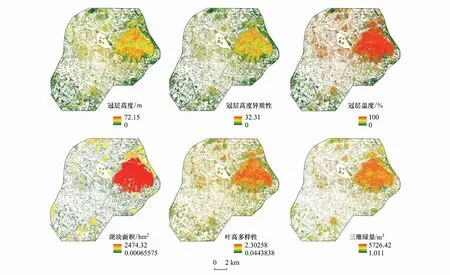

本文基于提取的植被三维点云数据,从垂直结构、水平结构和整体结构3个方面共计算了6项三维植被结构参数[26- 27](表1,图3)。

表1 通过LiDAR点云数据提取的植被结构参数

其中,垂直结构参数中的冠层高度(Canopy height,CH)与冠层高度异质性(Canopy height heterogeneity,CHH),可用来表征植被生境的复杂性与物种多样性[33-34]。水平结构参数中的冠层盖度(Canopy cover,CC),可反映植被生长的茂密程度[30];由于生境斑块的面积大小对区域生物多样性具有重要影响[1],因而本文也将斑块面积(Patch area,PA)作为水平结构的参数之一。在整体结构中,叶高多样性(Foliage height diversity,FHD)是描述植被剖面中叶片的密度和高度分布的指标,其值越高,代表植被在垂直层面上分布得越均匀,该参数与部分物种的生物多样性呈显著相关[31];三维绿量(Green volume,GV)是指植物茎叶部分所占据的体积,与传统二维面积指标相比,能够从三维角度更好地描述植被的空间结构,更精确地表征植被的生态效益水平及物种群落的丰富程度[35]。本文采用分层测算法,分别计算草地层(0—0.5m)、灌木层(0.5—2m)与乔木层(大于5m)的体积,并将三者相加得到最终的三维绿量[25,32]。其中,草地层与灌木层体积是通过每个斑块的平均高度与斑块面积相乘而得,斑块面积采用LAStools工具包中的lasboundary工具进行计算;乔木层体积是通过对乔木点云进行单木分割,得到单木的树高与冠径数据,进而参照相关文献的参数设定进行计算而得[25]。

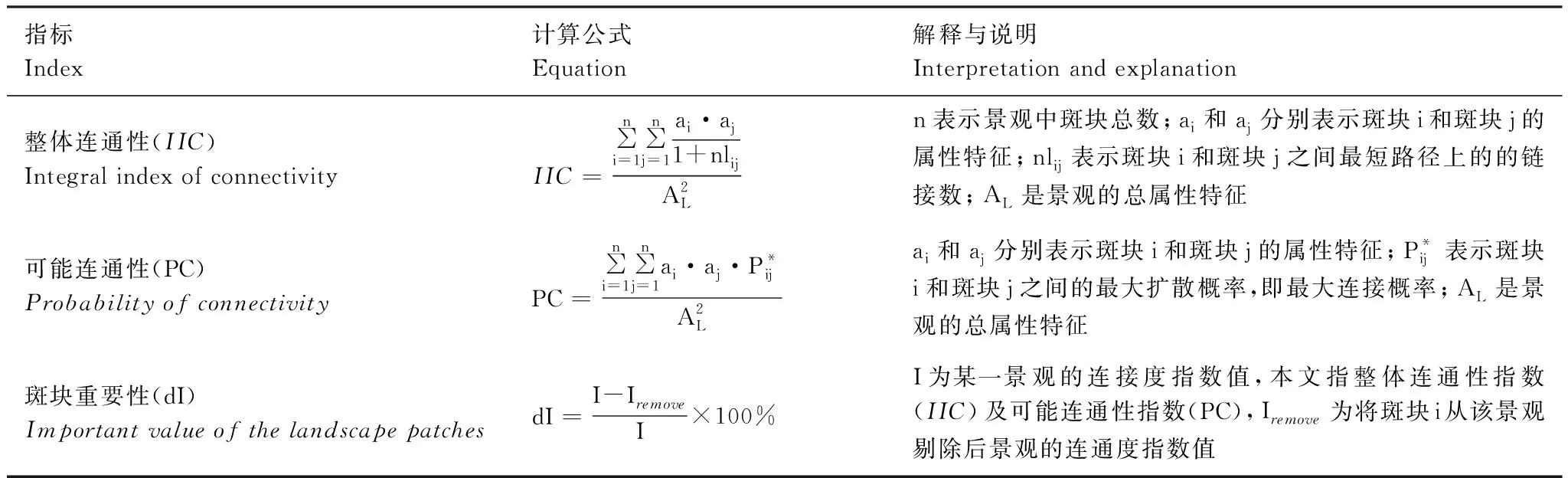

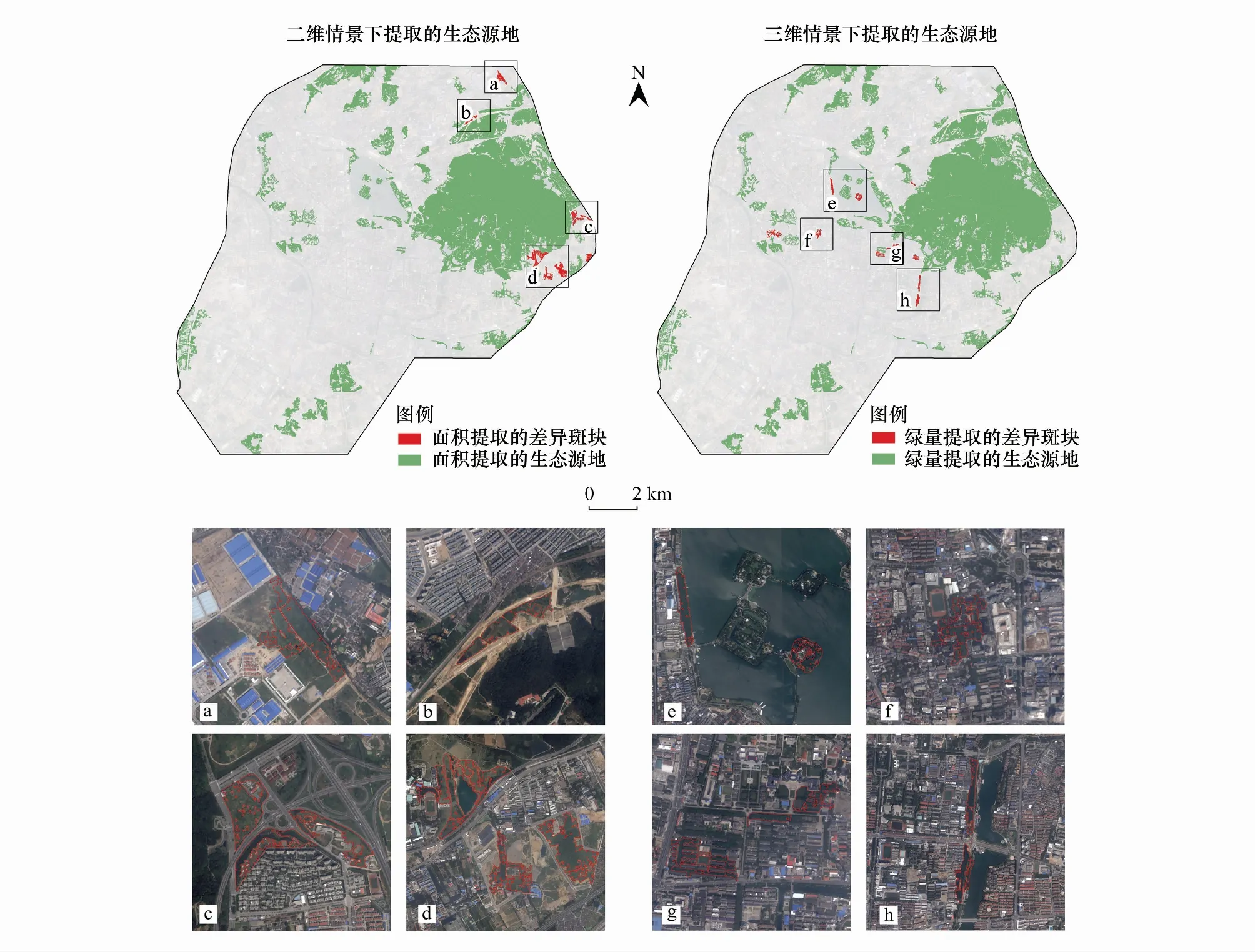

2.2.2基于景观连通度指数的生态源地提取

首先,基于ArcGIS 10.2与Conefor Sensinode 2.6软件平台,剔除掉不适宜物种长期生存的破碎细小斑块,选择面积大于1hm2的绿地作为输入斑块,在二维与三维两种情景下分别选取斑块面积与斑块绿量表征其生境质量。然后,依次进行整体连通度指数(Integral index of connectivity,IIC)与可能连通度指数(Probability of connectivity,PC)的参数设定与计算(表2)。其中,斑块连通距离是判断两个斑块是否相连接的距离阈值;连通概率则指生境斑块之间连接的可能性大小。本研究参照相关文献[36],结合研究区的范围与大小,将斑块连通距离阈值设置为1000m,连通的概率设置为0.5,计算绿地斑块的景观连通度指数。最后,将dIIC指数与dPC指数赋予相同的权重,计算得出斑块的重要性指数dI(公式1)。为了确保两种情景下提取的生态源地数量一致以便之后的对比分析,本文均提取斑块重要性指数前20%的斑块作为生态源地,并对照遥感影像图,分析了其差异情况(图4)。

《中国经济周刊》记者致电瑞华所,试图了解当时瑞华所与天成控股的沟通事宜,以及天成控股在这次审计完成后不再续约的原因。瑞华所答应接受采访后,记者发出采访函。数日之后,瑞华所又拒绝了采访。

dI=0.5dIIC+0.5dPC

(1)

2.2.3基于最小费用路径的生态廊道构建

景观阻力面的科学构建需要综合考虑景观类型、植被结构、人为影响程度等因素[1,11,20]。因而,本文采用公式2来计算景观阻力值。首先,将研究区的景观类型划分为绿地、水域、农田、裸地、道路及建设用地6种类型。然后,综合考虑不同物种的生活习性,参考相关文献[1,20,37- 38],进行不同景观类型基准阻力值的设定(表3),并对斑块内部不同的属性进行分级,确定相应的阻力系数(表4)。

Ci=Mi·∏Wi

(2)

式中,Ci为斑块i的景观阻力值,Mi为斑块i对应的景观类型的基准阻力值,Wi为斑块i的第j个属性分级后的景观阻力系数[20]。

图3 通过LiDAR点云数据提取的植被结构参数Fig.3 Vegetation structure index derived from LiDAR point cloud data

表2 基于图论的景观连通度指数

表3 不同景观类型的基准阻力值

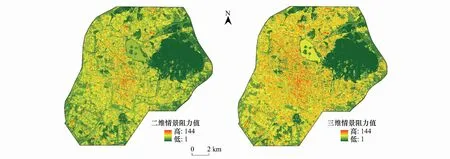

阻力面分别基于二维与三维信息两种情景来进行构建。在二维情景中,绿地斑块的景观阻力系数仅考虑斑块面积属性,而在三维情境中,绿地斑块的景观阻力系数则由6种植被结构参数共同决定。由于城市建成区是具有高度异质性的区域,建成环境的空间异质性会对生物栖息与迁移产生重要影响,因而本文计算了研究区每1hm2地块(100m×100m)内的建筑密度与容积率,用以表征建成环境对生物生境的潜在影响。水体与道路的景观阻力值则分别由面积大小与道路等级来设定。根据公式(2)分别得到二维和三维两种情景下的景观阻力面(图5)。最后,分别结合之前提取出的两类生态源地,基于ArcGIS软件平台工具箱Linkage Mapper Toolkit进行最小费用路径模拟,得到研究区两种情景下的生态廊道矢量路径(图6)。该工具箱由McRae等人研发,最早应用于野生动物栖息地的连通性分析,可以进行最小费用廊道的绘制,并允许调用Circuitscape程序进行电路理论等的相关分析[18]。

表4 不同景观类型的阻力分级表

2.2.4基于电路理论的生态关键节点区域识别

在电路理论中,一个区域内电流密度越大,则表示物种通过该区域内的可能性越大或者选择频率越高。生态关键节点是指廊道中的瓶颈点或窄点,在这些区域中,电流密度较大,即使出现小面积的破坏也会对廊道的连通性造成很大损失[39- 40]。这些节点具有较强的不可替代性,处于生态廊道中的关键地位,具有重要生态价值。

基于电路理论,运用Linkage Mapper Toolkit工具箱中的Pinchpoint Mapper模块,将二维与三维两种情景下的不同景观阻力值视为电阻值,将一个生态源地接地,其他所有源地分别输入1A的电流,并选择“all to one”模式进行迭代运算,得到研究区生态廊道的累积电流密度图(图7)。相关研究表明,廊道宽度不会改变关键节点的位置,也不会影响整个研究区的连接性[18,39]。因而本文为了结果显示更直观,设置10000m的成本加权距离作为廊道宽度。

3 结果与分析

3.1 生态源地的分布与差异

生态源地是城市生态网络中的核心构成要素,其作为生物物种生存繁衍的重要栖息地,具有非常重要的生态意义。由图4可见,研究区共提取出77个生态源地斑块,适宜生物生存栖息的生态单元大都集中于研究区北部,中部及南部城区的生态斑块较少。这与研究区内部的城市化发展水平与自然环境相关。北部地区地形起伏相对较大,存在较多的山脉与水系,形成了丰富的城市公园与绿地,整体绿化水平较高;南部地区城市化发展水平较高,人口密度大,景观破碎化程度高,因而生态源地数量相对较少。

图4 两种情景下生态源地的提取结果与差异图Fig.4 Extraction results and difference of ecological sources in two scenariosa、b、c、d: 面积属性提取;e、f、g、h: 三维绿量属性提取

图5 两种情景下的景观阻力面图Fig.5 Resistance surface in two scenarios

对比两种情景下提取出的生态源地,可以发现共有11处差异,占总源地数的14%。其中二维情景下通过斑块面积提取出的生态源地斑块面积约为4149hm2,占绿地总面积的61%;三维情景下通过斑块绿量提取出的生态源地斑块面积约为4115hm2,整体上的面积差异较小。但差异斑块二维情景下的平均阻力值为19.3,而三维情景下的平均阻力值仅为5.5,表明三维情景提取出的生态源地斑块在生态质量表征方面更为准确。由高分辨率遥感影像可以看出(图4),在这些差异斑块中,属于通过面积属性提取的多集中于研究区的东部,斑块面积相对较大,但内部多以草地为主,垂直结构较为简单,生态价值相对不高;而通过三维绿量属性提取的差异斑块多集中于研究区的中部,内部乔木或灌木较为丰富,垂直结构相对复杂,生态价值相对较高(图4)。

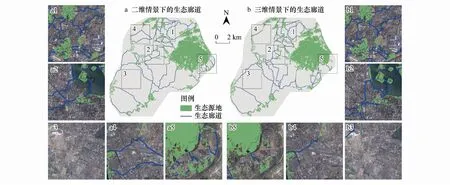

3.2 生态廊道的分布与差异

生态廊道的准确识别对于前瞻性地保护生物的扩散路径具有重要实践指导意义。由图6可见,两种情景下研究区东北部及中部区域的生态廊道均较为密集,景观连通性较好。这主要是因为东北部与中部区域存在较多可以发挥踏脚石功能的小型绿地斑块,且东北部生态源地较多,使得生态廊道的长度相对较短,密度较大,形成了联系紧密的生态网络结构。西南部有较大的廊道真空区域,主要是由于该地区缺乏发挥踏脚石功能的生态斑块,使得斑块之间距离较远而无法形成有效连接。

图6 两种情景下生态廊道的模拟结果图Fig.6 Simulation results of ecological corridors in two scenariosa1,b1: 东北部;a2,b2: 中部区域; a3,b3: 西南部; a4,b4: 西北部; a5,b5: 东部区

二维与三维情景下构建的生态廊道分别有137条与129条,平均每条廊道的单位距离阻力值分别为18.2与24.0。三维情景生态廊道的整体空间分布情况相较二维情景来说,数量有所减少,成本阻力值有所增加,廊道减少的区域主要位于研究区西北部与东部地区。这一方面是因为两种情景下生态源地的不同导致廊道位置发生变化,另一方面是由于部分绿地经过三维植被结构指数的细分之后,生态价值有所降低,致使二维情景下得到的部分廊道在三维情景下并不能承载相应的生态功能,未能形成有效的生态连接,且使得三维情景下的廊道阻力值有所增加(图4)。

两种情景下模拟的生态廊道差异最为明显的区域位于研究区的西北部区域,在二维情景下该处的廊道密度明显高于三维情景。这主要是因为该区域属于城市高密度建成区,现状植被较少且植被结构多为草地,缺乏生态质量较高的复合植被结构斑块作为生态源地及踏脚石,整体的生态效益较低,景观连通性也较差。这说明二维情景不能很好地区分绿地斑块的生态价值差异,导致研究区部分区域的景观连通度水平被高估。

3.3 生态关键节点区域的识别

两种情景下,生态关键节点的空间分布情况基本一致。由电流密度图(图7)可以看出,关键节点主要集中于西北部、中部以及东南部。其中,西北部的关键节点位于狮子山与象山的生态廊道上,其间存在两处小型绿地可以充当动物迁移的踏脚石,因而电流密度较大;中部的关键节点位于玄武湖与鼓楼公园附近,其中玄武湖附近的关键节点主要是由于湖面较大,物种扩散的路径受到限制,而鼓楼公园为周边高密度建设区之中少有的绿地公园,成为物种迁徙所选择的高概率区域;东南部地区由于源地斑块较为分散,且该区域仅有河流水系及两岸的绿地具有一定的生态价值,因而河流沿线的电流密度较高,被识别为生态关键节点区域。另外,研究区部分源地斑块之间相距较近,从而使其之间的通道成为扩散概率较高的区域,被识别为生态关键节点。

图7 两种情景下生态关键节点的识别结果与电流密度图Fig.7 Identification results of key ecological nodes and current density in two scenarios

4 生态网络结构优化的对策与建议

4.1 生态源地的补充与提升

在研究区南部源地真空区域应注重源地数量的补充,对原有生态空间进行系统修复,并提升已有绿地公园的生境质量,形成结构紧凑、联系紧密的生态网络体系,综合提升其生态系统服务功能。另外,对研究区生态源地进行分级管控,提升其生境质量。对于生境质量较高的斑块(如紫金山、玄武湖公园等),应保持其用地范围不被侵占、用地类型不被变更,并在一定缓冲区范围内禁止任何破坏性的开发建设活动;对于识别出的植被结构较为单一、生境质量一般的斑块,应注重生态空间的复合利用,通过多层次植物群落的营建增加垂直结构的生态位,进而提升其生境质量与生物多样性水平;对于源地斑块的边缘区域,应尽可能减少景观中的硬质边界,从而减少物种穿越景观的阻力[41]。

4.2 生态廊道结构的优化

对在二维情景下存在但在三维情景下不存在、具备成为高质量生态廊道建设潜力的区域,应注重对既有绿地斑块的保护,丰富斑块内部的植被群落结构,提升其生境质量。另外,应加强这些廊道区域内的用地管控,以保证生态廊道具有一定的宽度。这些廊道区域主要为河道或道路两旁的绿带,应将其纳入城市蓝线与绿线范围,进行严格管控;对于距离较近生态斑块之间的廊道连接,应积极开展生态修复综合措施,如建设动物迁徙时的专门通道[1],使功能性连接转变为结构性连接,从而增强生态连接的有效性和生态网络的稳定性。

4.3 踏脚石斑块的建设与保护

踏脚石斑块是指位于大型源地斑块之间,由一系列小型斑块构成的生物迁徙的中转站,增加踏脚石斑块可有效提高景观中的连通程度[42]。从整体来看,研究区南部的廊道比北部的少而且连接路径过长,说明缺乏必要的踏脚石斑块,在今后的规划建设中应多增加口袋公园、湿地水域等多种类型的生境斑块,降低源地斑块的离散程度,提高整体的廊道密度与联系强度。另外,两种情景下电路理论的模拟结果均表明生态关键节点主要位于西北部的象山与狮子山连接处、中部的鼓楼公园附近及东南部雨花台周边等地,应在这些区域加强踏脚石斑块的重点保护与格局优化。

5 结论与讨论

5.1 结论

本研究利用机载激光雷达数据,构建多个三维层面上的植被结构指标,对南京市主城区的绿地进行了量化评价,并借助景观连通性指数、最小费用路径方法和电路理论,科学提取了生态源地、生态廊道以及生态关键节点,并分析了传统二维情景与三维情景下模拟结果的差异。结果表明:使用三维植被参数可以更准确地识别具有丰富植被结构的生态源地;运用传统二维信息的模拟结果会在一定程度上高估景观连通性;不同情境下生态关键节点的空间分布格局基本一致,主要集中在研究区的西北侧、中部以及东南侧,并大多出现在距离较近的源地斑块之间。研究结果可为南京市主城区生态网络的规划建设提供参考依据,对三维绿地景观连通性的研究也具有一定的借鉴意义。

5.2 讨论

目前关于城市生态网络的构建与模拟的研究大多基于二维数据信息,未能很好地考虑植被三维结构信息所表征的多元生态位对生境质量的影响,致使生态网络的功能有效性有所降低。城市物种的丰富度与植被垂直结构的复杂性呈正相关[43]。同时,植被垂直结构对于斑块之间的连接性亦非常重要,因为生物并非在二维空间中移动,而是通常会利用植被结构的一个或多个层次,故忽略植被的三维结构信息可能会导致斑块之间连通性的较大偏差[44]。本文研究结果表明使用三维植被结构数据可以获取更加准确的生态源地信息,而使用传统二维数据信息则会高估绿地景观的连通性,这与国外的一些研究结果相吻合[24]。因而,基于三维植被结构数据信息准确量化生态斑块的生境质量,进而修正生态源地的选取和景观阻力面的构建,是未来生态网络研究的重要发展趋势。

不同物种的扩散距离和对不同植被群落结构与土地利用类型的适应程度均存在显著差异,因而需要针对不同物种来分别设置不同的距离阈值和景观阻力值。然而,本研究由于缺乏研究区生物多样性的详细观测数据与资料,在生态网络构建时未选取焦点物种,也未考虑物种间的差异,会对分析结果产生一定的影响。因此,在今后的研究中,应重视生物多样性数据资料的收集与整理,并选择焦点物种进行实证研究,以期不断完善本文构建的分析框架与方法体系,进一步验证生态网络模拟结果的科学性与有效性。