不同物探方法在深部金矿勘查中的应用对比研究

李邦勇

(贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队,贵州 贵阳550018)

自20世纪60年代我国开展大面积矿产普查工作以来浅部矿产资源大多勘查完毕,目前矿产普查工作已向深部地层展开,与此面对的找矿难度加大,成本提高的问题日益严重。为有效提高找矿速率,节约找矿成本,需选择合适的矿产勘查方法和技术。

物探方法可高效、快速的圈定找矿靶区,是矿产普查强有力的手段之一。目前常用于金属矿勘查的方法有重力勘探、磁法、地震、电法和放射性勘探等[1-4]。其中重、磁法所圈定的重、磁高值异常区多与岩体、岩体接触带及断裂带有关,而区域成矿与接触带或断裂构造密切相关可作为找矿的依据[5]。当浸染状矿体与其围岩电性差异较小时,体极化作用下矿体的激发极化效应非常明显,因此激发极化法在圈定含硫化物金属矿脉中有良好的应用[6]。在以往的工作中大多选择单一的物探方法,往往达不到预期找矿效果。通过在勘探区预先用多种物探方法进行试验,选择合适的物探方法;在满足勘探要求的同时避免了选择勘探效果不佳的物探方法,可节约找矿成本。本文针对西南地区卡林型金矿探查对比了磁法、激发极化法和音频大地电磁测深三种物探方法的应用效果。

1 探测方法基本理论

1.1 磁法

磁法勘探是通过测量各种岩矿石在地磁中所引起的磁场变化,分析异常特征、分布规律及地质构造或地质体之间的内在联系,以此寻找有用矿产资源和查明隐伏地质构造规律的一种地球物理勘探方法。按地质目的不同,将磁场分为正常磁场与磁异常,这里的正常场与磁异常概念是相对的。当消除了各种短期磁场变化以后,实测磁场与正常场的主磁场存在的差异成为磁异常。实地勘探时主要观测量是磁场强度。

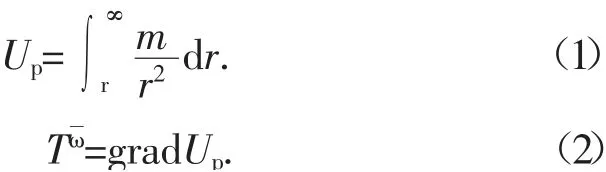

式中:Up是磁场力做的功即磁位;m为场源磁量;Tω为磁场强度。

1.2 激发极化法

激发极化法是通过激电效应即矿脉因电化学作用产生的随时间缓慢变化的附加场现象来寻找金属矿的电法勘探方法。对于呈层状的岩体,激发极化效应表现为面极化,对于浸染状矿体,表现为体极化。通过建立地下人工直流电场,依次加大供电电极与测量点电极之间的距离,测量得到不同深度下的地层电阻率数据,分析其变化规律,进而探明有矿产资源及类型。在铜矿床、铁矿床、和金矿等金属矿床均取得了―定的效果。下式为激发极化法观测和计算的物理参数。

式中:ρs是所计算的视电阻率,K为装置系数;U为测量电极M、N之间的电压;I为供电电极M、N向地下供入的电流接;ηs为计算出视极化率;ΔU表示总场,ΔU1为一次场(激发电位差),为二次场。

1.3 音频大地电磁

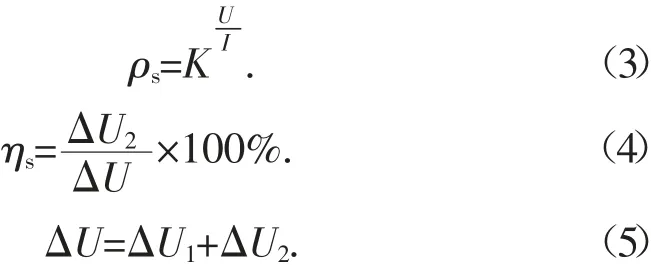

音频大地电磁测深(AMT)是大地电磁法的一个分支。该方法探测是基于宇宙空间的电磁波以平面波的形式垂直入射到地面,电磁法遇到地质界面或者地质异常体时会发生反射、感应,地面通过观测电磁场的场强,通过计算求取地质异常体的电性参数,从而通过地层的电性分布特征推断地层的赋存变化情况。该方法属于交流电法勘探范畴,其探测深度满足趋肤效应,即当地下地层地质信息(电性)一定的情况下,勘探深度与电磁波的频率平方根成反比,与大地介质的电阻率的平方根成正比。当工作频率高时,探测深度小,随着工作频率降低,探测深度也随着增大。下式是表征均匀各向同性大地介质条件下地面电磁测量与大地电阻率的关系。

式中:δ为趋肤深度表示Hoy衰减到时电磁波传播的距离;ρ为地层电阻率;f为电磁波的频率;μ为磁导率,μ=μ0=4π×10-7H/m;T为时间域;E为电场强度,mV/km;H为磁场强度,T。

2 应用实例

贵州省黔西南某勘查区要需开展物探扫面工作,进一步研究区内的构造特征,了解深部构造及蚀变矿化信息。在普查区开展物探工作之前,首先在与普查区成矿条件及成矿类型相似的已知矿区典型地段,开展物探方法试验工作,以选择对该地区卡林型金矿勘查较有效的物探方法。

2.1 测量装置和施工方法

本次物探方法试验在勘查区矿体出露的位置布置并实测了一条物探综合剖面,剖面与前期地质工作的勘探线剖面位置基本重合。根据现场施工条件在区内选用三种物探方法进行试验:

1)高精度磁法勘探,采用GSM-19T标准质子磁力仪。

2)激发极化法(激电测深和激电中梯),其中激电中梯施工参数为供电极距AB=800 m、AB=1 200 m和AB=1 600 m;接收极距为MN=20 m,点距10 m,激电测深工作选择等比(AB∶MN=10∶1)对称四极方法。

3)音频大地电磁,经试验测定选择电极距40 m进行数据采集。

2.2 成果解释

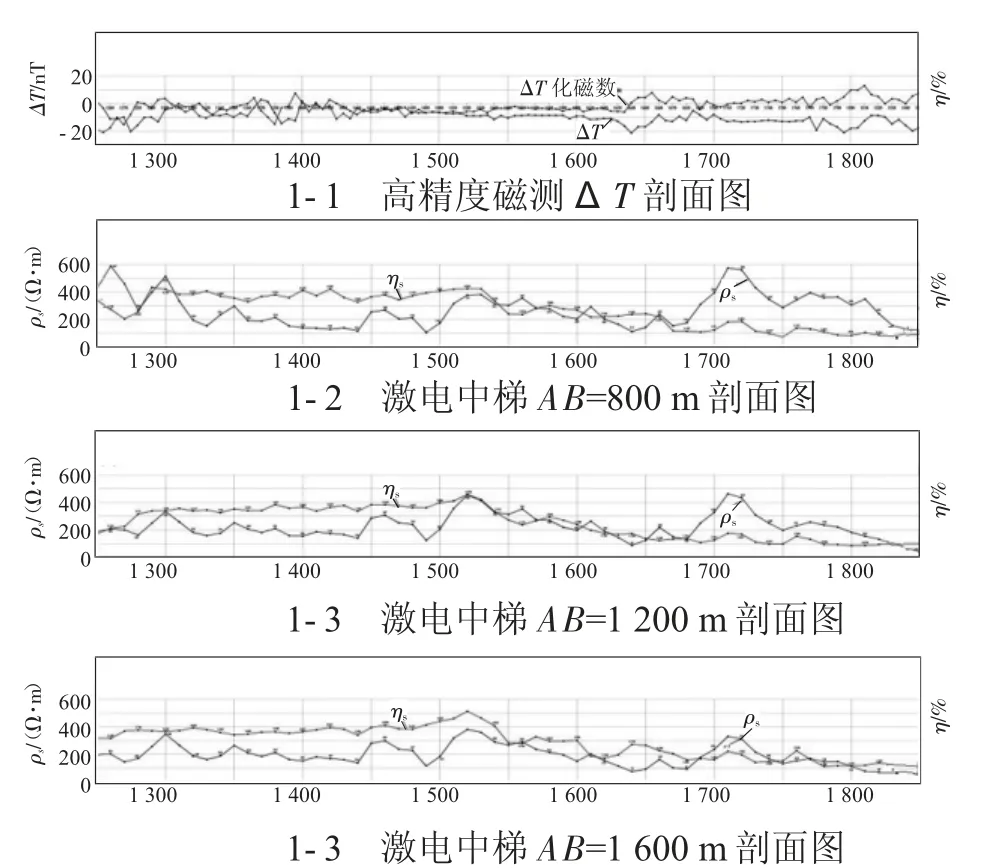

根据现场实测资料首先绘制了磁法与激电中梯折线图。图1-1为高精度磁测ΔT折线图,图中ΔT整体呈较平缓的磁场特征,为低磁场背景区,大多异常变化在10 nT之内,由于矿区为低磁性的沉积岩地区,且矿体也是低磁性的,因此该磁场特征该地区的地层特征表现一致。图1-2—图14分别为AB=800 m、1 200 m、1 600 m的激电中梯ηa曲线,三种装置的曲线特征相似,皆呈现中高极化率场特征,但各极距异常极值略有差异,随着极距增大,异常极值逐渐增大,反应了该极化体规模较大,埋深范围较深。

图1 磁法与激电中梯折线图

图2为根据激发极化法和AMT实测数据绘制的剖面图。图2-1图中极化率ηs异常较杂乱,主要可分为两种断面特征区域:以浅部区域为主的低值背景区;以深部区域为主的ηs异常区,大多ηs值在2%以上,极值可达5%以上,异常中心识别度高。图2-2为激电测深视电阻率断面图,图中整体视电阻率表现为低阻特征,ρs值大多在50~200Ω·m之间。仅在大号段的浅地表显示几处小范围的高阻体,ρs值500~2 000Ω·m之间。在现场异常检查时发现矿体北侧大号段地层的砂岩中含有较多的离散状黄铁矿化。因此,该剖面显示的中等带状异常主要由含金的硫化物富集断裂蚀变带所致,而小号段大范围极值较高的异大多为含黄铁矿化的地层所致,但某些区域的异常可能为含金的硫化物附近断裂带与含硫化物地层叠加所致。图2-3为AMT视电阻率独门面图,图中电性层大多横向不连续,测线中部浅层区域视电阻率值变化较小,ρs值大多在50~150Ω·m之间;深部及中深部呈纵向高低阻交替展布的电性特征,由小号端至大端依次显示高阻-低阻-中高阻-中低阻-中高阻。结合区内地质资料、认为浅部交替出现的高低阻为浅地表的不均匀地质体所致,深部横向排列的高阻及低阻带为地层本身的电性特征引起,也不排除少数低阻带为断层所致。

图2 成果解译断面图

3 结论

1)ΔT曲线基本呈稳定、平缓的状态,在已知矿区无明显磁异常显示。因此高精度磁法测量在勘查区内对矿体推断及控矿构造的圈定时有效性较差。

2)勘查区控矿构造均发育在三叠系地层中,地层整体呈低视电阻率,且各组岩性无明显差异,因此AMT取得的反演成果在矿体推断及岩性划分不能提供有利的信息。

3)激电中梯、激电测深的ηs成果资料均在已知矿体的位置及附近有较明显的异常显示,能通过视极化率异常结合已有成矿地质背景来对矿体及控矿构造进行圈定。因此激电中梯及激电测深的方法在该类型矿区内有较好的勘查效果。