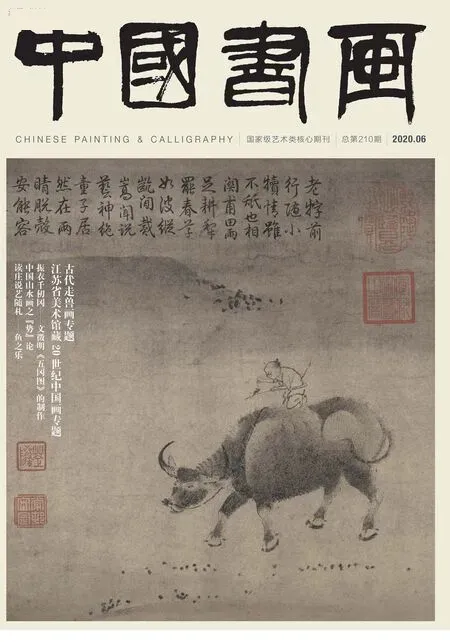

振衣千仞冈

——文徵明《五冈图》的制作

◇ 石守谦

前言

“振衣千仞冈,濯足万里流”,这是3世纪末期晋朝诗人左思《咏史诗》中的名句,表现出作者急欲挣脱官场,效法古隐士许由,在山水中追寻心灵自由的精神意象。文徵明对此意象也有高度认同。他自己在嘉靖五年(1526)冬辞去翰林院的职位,回到了他的家乡苏州。文徵明在京中三年,正好碰到“大礼议”事件所引起的政局动荡,个性端谨持重的他在当时朝中虽然官位低微,但应该也深刻地感到无法适应的困扰。进入仕途实践“士”的经世职责本是他的志业,却在短短三年不到便选择放弃他的梦想,心中之郁闷可以想象。然而,在梦断返家之后的二十多年中,文徵明反而在苏州开展出一个真正属于他的文化事业,不仅成为江南的艺术领袖,也以绘画形塑了影响后世深远的文人生活风格。“振衣千仞冈”的意象至此已非消极的出世,而出现了形塑另一种“无政治”的生活典范之积极意义。他晚年所绘《五冈图》上方的题诗末联“未论百年翔凤鸟,且临千仞振衣裳”,便以左思“振衣千仞冈”的意象为他的这幅山水画下了自我定义。

文徵明的绘画极少为了自娱,大多数都是制作来送给朋友的。《五冈图》也是如此。画上穿着长袍的文士倒未作振衣高冈、濯足清流的特别姿势,只是坐在只容一张方桌的草屋内。草屋建筑亦仅两间,呈直角并置,位于临溪的岸上。屋前空地外生长着三棵大树及少数较小植物,屋后则直立五座不高的山峰,其数正好是自题诗上“五冈宛转郁苍苍”的“五冈”。如此简单布置的山水,大概也可称作“幽居山水图”,对应着题诗中的第二句“冈下幽人座草堂”的意思,基本上承袭着元代文士们所创立的“书斋山水”的画意模式而来,呈现着文士家居的一种平淡生活情调。虽然是一种通用已久的模式,但是画家仍可经由对画中书斋周遭物象组合的调整,并使用自己的笔墨为之,加入自己的个人表现。就后者而言,此画描绘树石、山体的笔墨,便与一般常见的文徵明风格有些不同,不仅较为浓重,皴染也不似那般细秀。传统文物鉴赏界每称那种标准的文徵明风格为“细文”,而以“粗文”称此,并因其作品量少而得到特别的珍重。“粗文”的风格之所以量少,情况可与其师沈周之“细沈”风格远较“粗文”为少之现象相比拟。过去论者大都以师生二人的性格不同来说明这个现象。这固然有理,但如由风格选择的角度观之,我们也可讨论如此风格选择是否与画意表达有某种程度的关联。《五冈图》在此即提供了一个值得观察的案例。

一、作为幽居山水的《五冈图》

“书斋山水”是前辈学人何惠鉴在论述元代文人画时提出来的概念,主要用之归类一大群以文士隐居为主题的山水画,且认为是元代文人因出仕困难,不得不以隐士自高而发展出来的新现象〔1〕。不过,元代的书斋山水虽以书斋那种简化的形象来代表隐居生活的现实与理想,在形象的组合上却仍未形成定式。比较常见的是将书斋置于前景,隔着空阔的江面与远山遥遥相望,如张渥的《竹西草堂》、王蒙的《西郊草堂图》(故宫博物院藏)等都是如此;但也有将书斋置于山中,而大幅度地限缩了水景的比例,如王蒙的《青卞隐居》(上海博物馆藏)或徐贲的《溪山图》(Cleveland Museum of Art藏)等。这些样貌各异的书斋山水图都有不同的创作情境,有时是社交性地赞美主人的家居,有时是好意地祝福迁居,甚至可能是抒发离开家居的伤感。隐居的具体建筑、环境也通常与事实有所出入,然而画意里头那种不受世俗,尤其是来自政治方面的干扰之自由而无忧的生活境界,确实是当时许多人(尤其是有产阶级)的共同想望。至于这样的理想书斋应该有几个房舍组合,是在湖边、溪畔,还是深山、幽谷之中,即使这些相关画家或主人都身处号称水乡的江南,亦不必然形成共识。这或许便是14世纪时文人书斋山水画中缺乏一个容易辨识之“图式”的主要原因。

明朝政府的复行科举使得士人们的处境获得大幅度的改变。透过科举考试的机制,出仕又再度成为士人生活中的“正轨”,元代时那种半强迫式的隐居基本上已经不再是知识人无可逃。避的梦魇。在这个新状况下,以书斋为代表符号的隐居生活图像,因此也指向不一样的意涵。除了一些因个人或家庭因素而不能或不愿走上科举之途者外,此时书斋的家居意象大致意味着仕宦之路上的两种状态,一为科举任官前,另一则为离职返家之后,而后者又要比前者更为常见。对于离开官职在家闲居的士人来说,此种家居山水的意象一方面可以宣示本人的胸中丘壑,另一方面也可反过来对其过去的仕宦经历作一检讨,尤其要声明自己为官不在利禄,纯是出于儒者的传统职责。苏州画家刘珏完成于1458年的《清白轩图》(台北故宫博物院藏)即属此类。清白轩其实是刘氏在北京任职刑部时,为了自我砥砺清廉操守而对居所所取之号,而在归家后仍用之,既表示其为官时的坚持,也有向乡友展现其宦途坚持气节的自傲。画中的清白轩位在画面中央的水边,布置简单,重点在于借由屋内栏边人物的向外眺望,带出刘氏自己题诗中“清溪日暮遥相望,一片闲云碧树东”的隐居期许。本来这幅山水是在清白轩中一个雅集之后,应主客西田上人之请所作,当时在场尚有沈周的祖父沈澄、父亲沈恒及其他两位友人,他们都在画上题了诗,留下了此次雅集的文字记录。一般的雅集,除了以文字记其盛况外,亦可伴有图绘留影。然而刘珏实舍雅集图的形式,只以简单两三人代表这次的聚会,并将大部分的心力用在描绘清白轩前的水面、碧树与后方的峻直山峰,似乎有意以这些形象来映照主人的清白人格与自我期许。这意味着他要送给西田上人这位朋友的并非此次聚会的外表样貌,而是他辞官家居之最终精神回归的心志。众人的唱和诗题因此亦不仅是雅集活动的社交文字,更是对刘珏这位退职官员幽居陈述的见证。元代的书斋山水图中画的总是受画者的书房家居,画家极少明白地说到自己(倪瓒可能算是例外)。如果与之相较,《清白轩图》中的隐居则根本与出世僧侣的西田上人无关,完全颠倒了原来的主客关系,这不能不说是明代前期这种幽居图中值得特别注意的新现象。

图1 刘玨,《清白轩图》轴,纸本墨笔,台北故宫博物院藏。图版出处:中国古代书画鉴定组编,《中国书画全集》(杭州:浙江人民美术出版社2000年版),卷11,第9页,图12。

图2—1 沈周《东庄图》标名“振衣冈”,纸本册页,南京博物院藏。图版出处:《沈周书画集》(天津:天津人民美术出版社1996年版),卷下,图243。

图2—2 沈周《东庄图》之“振衣冈”,纸本册页,南京博物院藏。图版出处:《沈周书画集》(天津:天津人民美术出版社1996年版),卷下,图243。

刘珏之时当然也有很多未曾有仕宦经历的文士,需要有代表其闲居生活理想的图像,但这些图绘大多仅需借用元代已有的那种一河两岸的简单书斋山水的形式,未作太多的调整,比较没有突出之处。而像《清白轩图》这样的幽居山水相对照之下则显得似乎有意与之作出区隔,以其屋舍与山体、水域、树石之组合来展示隐居主人曾为官员的身份。在传统的文士社会里,一旦为官,不论时间长短,就已经不再是平民,即使是离职退休在家,仍被视为某种享有特殊地位的人士,社会上甚至还以旧官职敬称之。当然,正在服官之人亦可声称其公余的家居(或者故乡的本家)为隐居,以示其“心隐”,而有山水图绘之作。如果将这些全都加在一起,官员幽居山水图的数量就会变得颇大。其中就可让我们注意到相当数量的作品便采取了与《清白轩》相近的一些特殊处理。例如沈周曾为挚友高官吴宽作《东庄图册》(南京博物院藏)即旨在表彰吴宽于吴地家园中的心隐,虽然他大部分时间实留在北京执行公务。此册中“续古堂”一开特地采用唐代卢鸿《草堂十志图》(现存一件宋代临本藏于台北故宫博物院)草堂的古典形象,而以着官服的半身肖像画代替坐在草堂中的主人,提示着隐士身体不常在家的事实。册中其余各开皆作园中景点之描绘,但只有少数几开画了主人,其中之一的“振衣冈”(图2)一景特别值得一提。“振衣冈”一景之命名自是出于左思的咏史诗,图中冈顶再度仿效了卢鸿的作法,也画一小型人物,但隐约可见其着官帽,或即意味着“朝隐”吴宽“振衣千仞冈”的真正心志。

文徵明的宦历虽无法与吴宽之显赫相提并论,但毕竟也曾在名声清高的翰林院中任职过一段时间,这让他在返回苏州家居之后也能取得属于前辈刘珏、吴宽的社会地位。他在北京三年其实没有什么值得傲人的业绩,返乡之后对这段经历甚至有不堪回首之感,对于幽居理想之追求因此成为日后一种勉力忘却红尘旧梦方得以致之的平静,这是文徵明个人在拥抱左思“振衣千仞冈”生活时与一般泛称隐士高人颇为不同的心境层次。换句话说,文徵明在16世纪30年代以后的幽居,带有一种相当个人的避世情绪。相关文献资料每每称许他此时不但不与世事,还刻意不诣官府,不受权贵馈赠,过客造请,亦向不报谒,便都是此避居心态下的举止坚持。为了特别标举其与一般幽居者之不同,我们可以“避居山水图”来称呼文徵明对自我隐居意象的描绘〔2〕。它们的数量不少,图像细节也有些变化,其中成于1535年的《仿王蒙山水》(图3,台北故宫博物院藏)在此尤值一提。此图为一极为窄长的立轴山水画,极小的书斋位于画面右下角,然而在其上却堆叠了将近占去四分之三画面的山块,顺着中间曲折流泉的指引,带领观者逐步向上深入,“避”到群峰之内。如此书斋山水的布置,正如标题所示,来自对王蒙作品风格的取法,但其窄长而密实层叠的山体结构,却更加流露出一种原来所无的沉郁之感。这是文徵明最具自我抒情性的山水画之一。

图3 文徵明《仿王蒙山水》轴,纸本设色,台北故宫博物院藏。图版出处:台北故宫博物院编辑委员会编,《故宫藏画大系》(台北故宫博物院1993年版),册6,第18页,图247。

类似《仿王蒙山水》的个人抒情性避居山水较适合文徵明与知友间的交流,在这点上,《五冈图》就有所不同。从形象的组合来看,《五冈图》的幽居山水显得较为简洁,基本上只分上下两部分,前景的水边书斋配着三棵大树,上半段则平列五个不高的山冈,没有《仿王蒙山水》的密实层叠山体,也不作曲折深邃的动线提示。纵有如此的差异,《五冈图》的巨树、水边书斋与山体的组合却与《仿王蒙山水》有基本的相通处,也表示着退职官员的幽居意象,只是降低了文徵明自己抒怀情感的强度。个人抒情性的降低,一方面让这个幽居的平和闲散得到较充分的表达,另一方面亦可提升其对知友以外观者的可及性。它既是文徵明离职幽居的意象,亦可用来指称具有同类经验的其他隐居者之生活。那么,《五冈图》究竟为谁而作?如何具体地让画主与文徵明得以共同分享这个幽居意象?

那么,这位以五冈为号的画主又是什么人?我们能掌握的资讯不多,只能在此作一些推测。五冈之为号,可能来自唐中名相裴度宅第居于京城第五冈的典故,但是否也意味着此人亦如裴度有仕宦的经历则不清楚。画上题诗中有所谓“未论百年翔凤鸟”一句,应在赞美主人的文采声望,虽无法判断有无腴美,但至少视为文人大约不成问题。如果我们换个方向设法由与文徵明有所接触的,以才学知名于世且有宦历可查,又在“五冈”有关之人士中寻找一位可能人选的话,上海人陆深即具备了这些条件。陆深在《明史》有传,列入“文苑”一类,传中除评他“为文章有名”外,还特别记其“赏鉴博雅,为词臣冠”。根据唐锦所撰之《詹事府詹事兼翰林院学士俨山陆公行状》,陆深在家中“于居第北隅辇土筑五冈”,他确有可能以“五冈”名其家居〔3〕。文徵明亦与陆深相识,曾有诗为其祝寿,并在陆深卒后参加了编辑整理其文集《俨山集》的工作。《五冈图》会不会是文徵明绘陆深致仕(1541年)后的幽居山水?可惜的是,陆深较为人知的别号为“俨山”,是否也曾使用“五冈”之号,则尚无资料可证。《俨山集》仍存有陆氏为文徵明题画的一首七言律诗,开头四句云:“笔下尘埃一点无,开图知是贺家湖,秋风九月菰蒲岸,横著溪舟看浴凫。”〔4〕所画很可能也是水边的隐居。如果该画是为陆深而作,其样貌或即如《五冈图》所示。然而,陆深的可能性却与另一条来自诗塘上的线索不合。这是约制作完成五十年后董其昌所写的跋语,其中明白提到画主“五冈张君为鸿胪”。如果我们暂且不去计较董跋与画作有一点时间上的距离,那么这位张五冈会是某位曾经任职于鸿胪寺的退休官员吗?可惜,文献中也没有能找到直接相关的记载,可能因为等级很低,而未受注意。事实上,当时有许多文人由太学生荐授至此机构的职位都是鸿胪寺序班,秩位最低,而这种太学生又常以捐纳得之,故而可说是富裕者取得官方虚衔的方式之一,社会上一般亦会配合称这种富裕新贵为“鸿胪君”。综合上述的各种线索来推敲,这或是张五冈最有可能的情况。这是研究别号图经常遇见的问题〔5〕。

不论《五冈图》为谁而制,它所表示的正是一种幽居山水图的图式。它的运用也具有一种开放性,既可以是文徵明的隐居,也同时意味着共同具有仕宦经历者的悠闲生活意象。这个图式的发展,大致从元末之书斋山水到刘珏、沈周都有贡献,而至文徵明笔下终将图像的组合予以精简,成为后人更易于使用的范式。《五冈图》几乎就是如此幽居图式的一个标准版,亦可在其他文徵明作品中见之。例如存世多本的《茶事图》(其中最佳本应推现存故宫博物院者,图4)便使用了相同的图式:简化的草堂、屋旁四五大树与后方作为屏蔽的直立远山。《茶事图》所针对的主题是当时方兴未艾的文人品茶流行,是文人建构其自身独特生活风格的一环。《茶事图》之所以有多本流传,正好呼应着这个文人品茶文化的向外传播之积极现象。回观画作本身,文徵明却将原来应是主角的茶事细节减到最低,只把一位烹水的童仆缩在屋内一角,毫不引人注意,反而以幽居形式取代之而为画面的主体。如此处理既表明了幽居生活与品茶间的亲密关系,从另一个角度看,也显示着这个幽居山水图式在表现时的高度包容力。只要将草堂一角点出画家要凸显的文士幽居生活之具体项目,如弹琴、客话等,幽居山水图即可变化出许多不同的画意,配合不同制作情境之需求而使用。吴派后人如文嘉、钱穀、居节、陆师道等人亦都常用这个图式,只是稍作调整,来描绘他们所需制作的各种隐居山水图。

二、五冈图与董源风格

《五冈图》在幽居图式的基本架构上调整了屋后背屏山体的画法,出之以平列的五冈来颂美那位以才学知名之致仕友人的隐居。在这五个山冈之中,右边算来第二冈最为特别,不仅高度最高,而且冈顶作了往中轴线倾垂的造型,立刻吸引住观者的目光。这个造型独特的山体实与五代南唐画家董源的名作《溪岸图》(图5,The Metropolitan Museum of Art藏)中的主峰极为近似,二者间显然存在着一种直接或间接的承袭关系。自此点来说,《五冈图》可说是传世文徵明山水画中罕见之得与董源具体作品连上关系的重要资料。过去我们理解文徵明画风时都知他勤学古人,“元四家”之中的倪瓒、王蒙尤其重要,被认为是他得以形成个人“清逸深秀”风格特质的根源。对于更早的古代大师对文徵明的影响,例如文人山水画传统中具有开山宗师地位的董源、巨然等,究竟如何对文徵明及整个吴派山水画产生作用?这种问题却因资料不够具体,鲜少得到论者的探讨。《五冈图》与董源《溪岸图》间的具体联系无疑为我们企图弥补这个缺陷提供了一个难得的机会。

《溪岸图》至少从元代赵孟頫以来即被视为董源真迹,但它在明代时期的收藏记录则不太清楚。到底文徵明有没有机会目睹这件名作?这实是个难以明确回答的问题。然而,透过作品的图像比较,我们仍可试图重建文徵明与董源关系的可能状况。在此中,前文所及14世纪书斋山水画的重要推手王蒙扮演了不可忽视的角色。他的《青卞隐居》主峰上段顶部即刻意作向左悬垂的形状,与《溪岸图》的最高峰顶如出一辙,而且在山体结构的动势上,二者亦若合符节。在制作《青卞隐居》前一年完成的《夏山高隐》(1365,故宫博物院藏)上,相同结构的峰顶也出现在倒数第二个主峰,并以其浓重的笔墨,加强着它在画面上的主要地位。这两个例子共同说明了王蒙确曾有意识地取用了董源《溪岸图》的部分结构来绘制他的隐居山水图。《溪岸图》本是描绘南唐君主闲居之意象,亦是表达左思“振衣千仞冈,濯足万里流”的追效,是画史上第一个称为“江山高隐”画意的实例〔6〕。它也有前景大树、水边屋舍与背屏崇山的元素,但出之以符合10世纪结构概念的描绘。在其丰富的细节中,除悬垂的奇矫峰顶外,屋舍中主人配上妻、子的家庭形象也甚为特别。王蒙的书斋隐居山水经常会在家居景中另外添上如此家庭活动之意味,显得与常见之宋元画中一般隐居形象有别。看来这正是王蒙的有意识复古,而复古的目标就是董源的“江山高隐”山水。

图4 文徵明《品茶图》轴,纸本墨笔,1534年,故宫博物院藏。图版出处:《中国美术全集》(上海:上海人民美术出版社1989年版)绘画编,卷7,第52页,图48。

图5 董源《溪岸图》轴,绢本墨笔,The Metropolitan Museum of Art藏。图版出处:林柏亭主编《大观:北宋书画特展》(台北故宫博物院2006年版),第38页,图3。

王蒙对董源的学习还可见之于他所临仿的《秋山行旅图》上。这件董源的原迹已不可得见,王蒙的仿本亦不存,不过17世纪时王时敏所作的《小中现大册》(台北故宫博物院藏)尚有一开王蒙本的缩临本(图6),相当忠实地保留了原作大体的样貌。此缩临本的连贯山体偏向左侧,峰顶有悬垂之状,右上方的往后延伸平远远山位于特高的地平面上,这些都显示了与《溪岸图》相通的结构特征;而在笔墨的使用上,缩临本上的皴染水墨较重,披麻皴的线条较长,完全不像册中另两开临王蒙者,可见王时敏缩临时所对的王蒙仿本确实有本于董源《秋山行旅》的地方。《小中现大册》此开的对页可见董其昌的鉴定跋,除定名为“黄鹤山樵仿董源秋山行旅图”外,另言“秋山行旅图先在余收藏,及观此笔意,全从北苑出,实叔明未变本家体时杰作也”,也印证了王蒙仿本与董源者的直接关系。

图6 《小中现大册》之《仿王蒙仿董源秋山行旅图》,纸本册页,台北故宫博物院藏。图版出处:台北故宫博物院编辑委员会编,《故宫藏画大系》(台北故宫博物院1994年版),册7,第39页,图299—10。

《小中现大册》中《王蒙仿董源秋山行旅图》中那种“全从北苑出”的用笔,其实也与《五冈图》中者极为接近。五冈的中间二冈尤其在冈体分块时,配以长披麻皴,在边缘处留下清楚的细条状空白,与王蒙仿董源者左方山体的皴线结构几乎完全一致。我们因此可以推测:《五冈图》上的“粗文”用笔应该是从董源《秋山行旅图》或相关作品上学来的吧?!如果不是如此,二者间这种超出王蒙风格范畴的特殊现象怎么会出现?!为了要进一步尝试确认这个可能性,我们还可转向董其昌所提供的资讯寻求协助。

董其昌在王时敏缩临本上跋中称《秋山行旅图》曾是他的个人收藏。这个线索可以和《五冈图》上方的董其昌跋相互参照。《五冈图》上之董跋有云:

文太史一生止见董源溪山行旅图才半幅,沉石田家物也,每作董源笔,辄用此图之法,余从长安得之,足与文画相印证,此五冈图尤绝肖者……

董其昌家藏的董源《溪山行旅图》,与所谓的《秋山行旅图》画题只差一字,二者应为同一件。称其为“半幅”,则应与其上主山偏向一边有关,元代文献也称《溪岸图》为半幅董源,可说其来有自。另一个值得注意的可能是,董其昌所藏的董源《溪山行旅》根本就是王蒙的临本,只是没有说清楚罢了。宋徽宗在为古画作摹本时,常仍以原作者称之,也是这种现象的例子。无论董其昌收藏的那件董源如何,在他取之与《五冈图》上用笔作比较后,得到“尤绝肖”的结论,他的这个观察正与我们所作的一致。如此说来,《五冈图》与某件如《溪岸图》或和其相类似的董源山水画间的关系,便可自董其昌的观察中得到一些佐证。

文徵明作《五冈图》时的用笔用墨确如董其昌所言出自董源风格。在他存世的山水作品中还有几件可供比较的资料。其中年代较早,成于1536年的《仿董源林泉静钓》(台北故宫博物院藏)即为一例,其前景坡岸用笔浓重,几棵大树亦使用长线条交代树干及根部,树叶部分时出以较重之长点,都与《五冈图》上者相仿,而与其来自王蒙的风格不同,显然就是学自董源的笔法,那也是文徵明自己在题识时就直接标示清楚的。另一件具有清楚标示董源关系的作品是作于1544年之《松阴高士》(图7,上海博物馆藏)。此幅为尺寸较大的立轴,下方几株大树与背景直立山峰的结组模式亦与《五冈图》相通,唯将坐在流泉旁边高士取代了草堂中幽人而已。如果暂时略过前景三株巨松与一些结构较小的山石(风格上较近王蒙),它在正中上方山体块面上皴染的浓重与高光处的留白,以及几棵杂树干部及叶丛的处理,都接近《五冈图》。这应该就是画者自己在题识中所交代的“遥忆董北苑笔意”。《松阴高士》虽不画草堂形象,然作主人坐听流泉,亦是幽居之意。诗中“车马不经心似水,那知城市有红尘”,则一方面表明陶潜“心远地自偏”式的超越,另一方面也透露出画者(及画主)不得不面对的城居生活之现实。从此题的书迹风格来看,亦近似《五冈图》上者,估计两者制作的时间应相去不远,而它们所处之情境也属同调。

文徵明有意识地追仿董源风格,并发展出自己“浓古秀润”的笔墨诠释,这虽说是他的个人创获,却是在前辈所积累的基础上完成的。文徵明的吴门前辈自15世纪中期始即陆续从事学习董源的工作。据杜琼《杜东原集》的记载,他早年曾从朱景昭收藏中仿临一本董源山水画,后来这件摹本就被沈周收进了《诸家画卷》之中〔7〕。此画卷大概是沉周搜集来作为学画之用的样本集成,各家皆有,可见沈周学习之勤与来源之广,非后世如董其昌辈之文人画家可比。杜琼所仿董源之作想当然也是沈周时常学习的对象。《清白轩》的作者刘珏亦有类似之举。存世尚有一幅《夏云欲雨》(故宫博物院藏)是他临摹巨然作品的吴镇临仿本而来,确实仍存五代遗意。吴镇虽然对苏州画家而言本来就是一个学习的典范,但他同时所扮演的“董巨”传统继承人之角色也十分重要。刘珏除了透过这件吴镇学习巨然外,似乎还作过其他一些临摹工作来追溯领会“董巨”风格,而这个功夫也传给了沈周。沈周曾在他的《峦容川色》中自陈其画乃是由刘珏的一件临本而来,而他的动机实在于由刘珏、吴镇一步步往上追寻、揣摸其源头董源的宗师风神〔8〕。沈周本人甚至比刘珏更上层楼。他除了收藏杜琼的董源临本外,还有董源原作可供直接学习。董其昌在《五冈图》上说文徵明所学董源来自沈周收藏的《溪山行旅》,此讯息相当可信。董其昌在另件传为董源所作的《龙宿郊民》(现藏台北故宫博物院)诗塘上的题跋又说了此事,并进一步强调那件《溪山行旅》“是沈启南平生所藏,且曾临一再,流传江南”。看来沉周自己不但藏有此画,而且临摹了好几次,由之可见沈周对于董源学习之热衷。文徵明《五冈图》及其他数件仿董源笔意的作品因此可说是吴门自杜琼、刘珏、沈周以来未曾中断过的艺术作为。

三、董源追寻与选择的重要性

师法古人本为文人作山水画的途径之一,此自赵孟頫以下皆然。而且,他们都服膺宋代米芾的看法,以为董源的风格“平淡天真”,不但“唐无此品”,而且可称“近世神品,格高无与比也”〔9〕。在文人山水画中学习董源因此早已成为“正途”之一。那么,沉、文等人与董源的师法关系又有何值得特别注意的地方?他们也曾努力学习黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙等前朝江南大师的风格,选择董源又有什么必然的道理?难道只是另一个古代风格罢了?他们的选择董源风格,过去大都以“复古”的形式考量来说明,然而除了形式的复古兴趣之外,选择董源之举仍与其山水画的画意表达有所联系,而这个联系可能才是让选择董源成为必要的根本原因。如果从文徵明《五冈图》这种幽居山水来看,如此的必要性就显得尤其清晰。

《五冈图》上的董源风格除了最高山冈的悬垂顶部造型外,最主要呈现在笔墨的浓重秀润及较长披麻皴的运用上。这可说是文徵明对董源风格的诠释,而从他在16世纪30年代、40年代自称“仿董源笔意”的几件作品来观察,他的如此诠释已经明显发展成熟,能自在地施用来描绘各种高士生活场景,有时还可与他擅长的另种王蒙风格搭配。他的董源笔意之清晰凸显,甚至要超出其师沉周所为,例如沉周在1473年应友人之请示范“董巨”笔法的《仿董巨山水》(故宫博物院藏)。沉周此作的“董巨”追寻首见于构图上由近至远块体呈曲折上叠的布局,可能是来自学习如刘珏的《夏云欲雨》。而此中主要的笔墨则不取刘珏之法,以一种淡墨皴擦制造平行性的立体凹面效果,似有意要回复到皴法成立之前的原始样貌,以之代表他个人对“董巨”笔法的诠释。如此笔墨诠释应得自他自己收藏的董源,类似的笔墨特征亦可见于《小中现大册》中那开《王蒙仿董源秋山行旅图》。然而,它在水墨的使用上却没有文徵明者的浓重湿润,这大概便是沉周在模仿《峦容川色》后自我批评中所谓的“生涩”现象。沉周之自评其实意味董源笔意中应以“秀润”为要,生涩即为秀润的反义。文徵明的诠释应该就是承此而来,而其更早的定调还可溯至杜琼。杜琼曾在赠送名诗人刘溥之画上自陈他的艺术源流,被学者引为文人画史的最早论述,其中追到“董巨”时便云:“后苑副使说董子,用墨浓古皴麻皮,巨然秀润得正传。”〔10〕文徵明之以浓重湿润笔法为董源笔意的诠释要领,看来正是针对杜琼的“董巨”风格概念而来的实作。

当杜琼将自己画风上溯古代名家之时,其实也意味着认同上的选择。为了要与马远、夏珪这些专业画师作出清楚的区隔,杜琼所选择认同的历代先贤,从王维以下几乎都属社会上层阶级的士大夫。值得注意的是,董源与巨然在这个名单中却不免有些尴尬。董源虽有后苑副使之官职,恐是虚衔,实质上是宫廷画师;巨然是僧侣,而入宫廷所任则是画师之事,严格地说都非士大夫之流。但这些细节似对杜琼沉周等人而言似无关紧要。他们对董源、巨然到吴镇的一脉相传,尤其特别推崇,无意间也建构了“董巨”的高贵社会身份。沈周甚至明白地说:“绘事必以山水为难,南唐时称董北苑独能之,诚士夫家之最,后嗣其法者惟僧巨然一人而已。”〔11〕杜沉实非精于考据的史学工作者,且又处于江南文人画家逐步形塑自身群体意识之际,将董源视为“士夫家之最”的论述,显然意在提升其文人绘画的形象地位,实是他们尝试结合画派与社会身份认同之心态下的产物。

董源山水既被视为山水画中“士夫家之最”,当然就已经不再单纯的只是一种形式上的风格而已。最重要的是,在那风格之上多了一层精英阶层的身份意涵。类似之事早在11世纪苏轼刻意贬低吴道子,抬高王维艺术地位时已经发生过。不过,苏轼之举可能较偏于以人格立论,旨在塑造士大夫群体之超越性形象,并无涉及相关的风格形式。与苏轼同时的米芾虽对董源山水画之风格予以最高的赞美,但并没有明白地将之与其社会身份连在一起。与那个11世纪发展相较之下,15至16世纪的这批江南文士的群体意识更强,更为积极地以绘画作为形塑其独有的生活风格中之要项。对他们而言,唐代的王维固然具有被奉为宗祖的条件,可惜具体风格除了《辋川图》的后世石刻外,几乎无迹可寻,能够自他们从元代大师传承下来之风格往上溯源的尽头便只有锁定五代的董源了。董源一旦成为向古代学习的终点,其实质宫廷画师的身份疑虑,就有加以处理的必要。这个处理其实也不算太难,毕竟文献上明白地记载了董源曾任后苑(或北苑)副使之职,将他列入士大夫的行列,而推其山水风格为“士夫家之最”,遂亦显得合理。杜琼与沉周皆未曾任官,但似乎仍在意他们社会身份的认同,不愿被划在广义的“士大夫”之外。时人每称他们为“徵君”,意即曾受政府征召,但未接受官职之人。虽然实际上是拒绝了官职,“徵君”之名却重在征召之实,已非寻常百姓,可以视为“无职的士大夫”,与致仕家居者没有根本的差异。他们对董源风格为“士夫家之最”的定位,因此也可理解为其身份认同的一环。

《五冈图》作为广义士夫的幽居山水表现,其中之诉诸董源风格应该就包含了这层画意上的考量。固然此时所有的幽居山水图不见得一定要取用董源风格,但选择这个代表“士夫家之最”的宗师风格,无疑可使画家要表达的士夫幽居之意更为饱满。这并非文徵明突发奇想的创举。他的吴门前辈中也曾有意识地选用前人风格来丰富作品画意的行为。比杜琼更早一辈的无锡画家王绂曾为同乡潘克诚医师作《忆倪云林梧竹草堂图》(1408年,Art Museum,Princeton University藏),以回忆四十年前在潘家所见倪瓒《梧竹草堂图》的方式,用他整理过的倪式风格,向潘家人表达着他们共同珍惜的倪瓒记忆。潘家是无锡的医学世家,亦是倪瓒的至交,传世最能代表倪氏晚年风格的《容膝斋图》(1372年,台北故宫博物院藏)就是送给潘克诚之父 潘仁仲医生的。王绂的风格多样,他选用倪瓒风格作画赠给潘克诚,目的当然不仅在于重现一幅《梧竹草堂》,而更在于以此风格向潘家的家族记忆致敬,并承载他在画中欲与主人分享的情感〔12〕。沉周的早期巨作《庐山高》(1467年,台北故宫博物院藏)也是这种例子。此作是沉周祝贺老师陈宽生日的礼物,制作自是极为用心。为了要传达他对老师的崇敬之情以及祝福之意,沉周特意从他所学之诸多风格之中,选择了王蒙来精心描绘其上的山水主体。这个选择基本上有两层理由,除王蒙风格宜于表现山体结构上的丰富形式外,更重要的则是它意味着陈宽家族令人尊敬的文化传统。陈宽出自苏州的儒学世家,祖父陈汝言更是元末名士,与王蒙交情至深,两人合作绘制的《岱宗密雪》还成为艺坛佳话。陈汝言本身亦能画,其作《溪山图》(1367年,Cleveland Museum of Art藏),恰好成于《庐山高》制作的一百年前,其风格即近于王蒙,最能反映二人间的亲切关系。沉周在这件祝寿山水上选择王蒙风格,因此不能以一般的应酬视之,而应重视其对陈宽家族的个别意义,以及沉周对其所代表之文化传承的追忆与认同。

结语

文徵明选择董源风格来作《五冈图》,以及由之可以看到的幽居山水图之表现,还值得从后代画史发展的角度作一些观察。

董源从一位宫廷画师的身份,被重新定位为“士夫家之最”的文人画宗师,经历了一段漫长的发展过程。北宋时的米芾曾发其端,但未真正在创作上落实。他所作的米氏云山,只是自己的平淡天真,基本上与董源的风格无涉。到了15世纪,杜琼、刘珏与沉周等才开始新的一波由风格上重新追寻董源的努力,但成果似乎有限,以至于后世历史工作者大都忽略了这段过程。作为那两代前辈传人的文徵明则为这段过程作了阶段性的总结,在《五冈图》为代表的幽居山水图上,将董源风格的形式与意涵作了诠释与整合,为广义士大夫的“振衣千仞冈”理想制作了典范性的视觉图像。自此之后,董源为“士夫家之最”的位置才在艺术实作中真正确立。五十年之后,董其昌在所从事之绘画革新运动中,虽不免将文派后人纳入批判范围,却仍在文徵明所奠下的基础上,致力于对董源的新诠释。他每称董源为“吾家北苑”,甚至以其一生得以收藏七幅董源而自豪,由之可以想见他对“士夫家之最”的董源之推崇与认同。他也自认对董源风格的掌握较前人更为多面而深入,此即得力于这种对董源画作的倾力搜寻与研究。对此,他一定也感到十分的骄傲。当他在《五冈图》跋中说文徵明平生只见过董源作品“才半幅”,便多少透露了一种嘲笑式的争胜态度。然而,这种与文徵明争胜的陈述,其实另隐含着对前辈的肯定,对其在客观资料不足的不利状况下却仍有所见的钦佩。虽然引为“吾家”,非外人所易见,董其昌其实在内心中知道他的董源掌握,依然站在文徵明所建构的基础上。

《五冈图》的画面安排实可视为文徵明建立他的幽居山水图式的成果之一,也向观者展示了他如何据实际制作情境所需,灵活调整图式的实作状况。这个幽居图式所设定的观者,本来应以曾有仕宦经验而闲居在家的人士为主,重点在凸显其“振衣千仞冈”的心志。而在这种幽居山水的文化价值随着文徵明众多学生及支持者的推动,逐渐成为文化界的主流后,便吸引了更多的文人观众,其中有一大群人士具有富裕的商业家庭背景,虽经由各种不同的管道,晋升成为文人社群的新贵成员,但是相较于文徵明那辈文士而言,他们对政府公职实无兴趣。对这些文人社群的新成员来说,“振衣千仞冈”的实质意义已经改变,从一种属于政治的抉择中解放出来,成为企图超越一切俗世事务的普遍精神象征。自16世纪以后,中国的商业经济渐盛,出现了所谓的“儒商”历史现象,并促进了许多文化上的新发展〔13〕。幽居山水图在这个历史趋势中并未退场,反而因文人群体的扩大,成为更多人所支持的,甚至感到不可或缺的理想精神生活之视觉图像。这当然非文徵明一人之力所造成,他在制作《五冈图》时也可能无法预知这一切,但是他在这里所创造的幽居山水图式,却扮演了一个具有作用的角色。

注释:

〔1〕 何惠鉴,《元代文人画序说》,收入上海书画出版社编,《赵孟頫研究论文集》,上海书画出版社1995年版,第79 114页。

〔2〕 石守谦,《失意文士的避居山水 论16世纪山水画中的文派风格》,收入《风格与世变 中国绘画十论》,北京大学出版社2008年版,第297 334页

〔3〕 以上关于陆深资料,见《明史》(清武英殿本,中华书局点校,北京:中华书局2008年版),卷286,第7358 7359页;唐锦,《龙江集》明隆庆三年唐氏听雨山房刻本,上海古籍出版社1995年版,卷12,第5 6页。

〔4〕 陆深与文徵明来往资料,见文徵明著,周道振辑校,《寄寿陆俨山》,《文徵明集》,上海古籍出版社1987年版,第970页;陆深,《题文徵明画》,《俨山集·续集》文渊阁四库全书本,台北:台湾商务印书馆1983年版,卷2,第10页。

〔5〕 刘九庵,《吴门画家之别号图鉴别举例》,收在故宫博物院编,《吴门画派研究》,北京:紫禁城出版社1993年版,第35 46页。

〔6〕 请参见石守谦,《风格、画意与画史重建 以传董源《溪岸图》为例的思考》,收入《从风格到画意 反思中国美术史》,台北:石头出版社2010年版,第89 118页。

〔7〕 杜琼,《杜东原集》明代艺术家集汇刊本,台北图书馆1968年版,第135页。

〔8〕 沉周《峦容川色》之著录见高士奇,《江山销夏录》文渊阁四库全书本,台北:台湾商务印书馆1983年版,卷1,第72 73页。顾复以为是沉周早年佳作。见顾复,《平生壮观》清钞本,台北:汉华文化1971年版,卷10,第61页。

〔9〕 米芾对董源评价的画史意义,可参见古原宏伸,《米芾《画史》注解》,东京:中央公论美术出版1999年版,上册,第129 132页。

〔10〕 杜琼,《杜东原集》,第70页。

〔11〕 出自《峦容川色》自题,见注9。

〔12〕 对王绂《忆倪云林梧竹草堂》的讨论,见方闻著,李维琨译,《心印:中国书画风格与结构分析研究》,西安:陕西人民美术出版社2004年版,第149 150页。

〔13〕 参见余英时,《中国近世宗教伦理与商人精神》,台北:联经出版事业公司1987年版。

——文徵明《致妻札》

——读温奉桥新著《王蒙文艺思想论稿》