缺血性结肠炎临床特征分析:附101报告

龙禛朴,余阳华,陈霄霄,黄昊苏,彭杰

(中南大学附属湘雅医院 消化内科,湖南 长沙 410008)

缺血性结肠炎(ischemic colitis,IC)是指由于闭塞性或非闭塞性动脉供血不足或静脉回流受阻引起的结肠缺血性损伤[1]。IC是胃肠道缺血最常见的形式,占所有病例的50%~60%,发病率为4.5/10万~44/10万[2-3]。IC与性别和年龄相关,女性的发病率高,成年人在40岁之前的发病率几乎为零,但65岁之后的发病率为119/10万[3]。IC大部分为自限性疾病,由于缺乏特异性临床表现,老年人基础疾病可能被其他疾病的表象掩盖,因此早期误诊率高。本研究目的是分析IC的临床特点,以指导诊断和治疗。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究为病例对照研究。纳入2010年1月—2019年9月于中南大学附属湘雅医院住院的全部初发IC患者。参考世界卫生组织推荐的年龄分段方法[4],结合实际情况,将患者按照年龄分成两组,病例组患者年龄≥60岁(老年组),对照组患者年龄为45~<60岁(中年组)。本研究未发现<45岁的青年IC患者。IC的诊断标准参考2015年美国胃肠学院发表的《结肠缺血的临床指南》[1]:(1) 有IC的临床症状,如出现腹痛、腹泻,便血等;(2) 结肠镜提示肠壁缺血表现或术中发现结肠缺血、坏死;(3)伴(或不伴)腹部影像学提示的肠壁增厚、肠腔狭窄、肠管扩张、腹腔积气积液等及腹部血管狭窄或闭塞。此外排除:(1) 感染性结肠炎、假膜性肠炎、炎症性肠病、憩室炎和结肠癌等相关疾病;(2) 患者资料不完整。

1.2 研究内容

分析患者的一般资料、临床表现、内镜下特点和疾病转归情况,并比较不同年龄组患者临床特征的差异。

1.3 诊治与评价方法

1.3.1 结肠镜检查对临床上拟诊IC 的患者尽快行结肠镜检查,尽可能取活组织病理检查以明确诊断。描述阳性发现,记录病变的部位:左半结肠为脾区、降结肠和乙状结肠,右半结肠为回盲部、升结肠、肝区和横结肠,广泛结肠为左半和右半结肠的部分或全部。

1.3.2 腹腔血管评价以腹部血管超声和(或)计算机断层扫描血管成像(computed tomographic angiography,CTA)评价腹腔血管的情况,包括腹主动脉、腹腔干、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、肾动脉等。动脉狭窄分轻度(狭窄<50%)、中度(狭窄占50%~<70%)和重度(狭窄≥70%)[5]。

1.3.3 治疗及疗效判断方法治疗方式:目前IC的主要治疗手段以内科保守治疗为主,一旦考虑IC,应该马上常规禁食、静脉营养支持、改善循环、保护肠道黏膜及调节肠道菌群等治疗[6],必要时胃肠减压,尽早进行原发病的治疗,控制原发病有利于改善肠道缺血。预防性使用足量而有效的抗生素,保持内环境及生命体征的稳定[7-8]。疗效标准:显效,即治疗后,临床症状均基本消失,肠镜复查可见肠黏膜基本恢复正常,大便潜血试验结果显示为阴性;有效,即治疗后,临床症状均明显缓解,肠镜复查可见肠黏膜有所恢复,但仍存在轻度炎症,大便潜血试验结果显示为阴性;无效,即治疗1 周后,临床症状未得到缓解,肠镜复查见肠黏膜未好转,大便潜血试验结果显示为阳性;总治愈数= 显效+ 有效[9]。主要症状缓解时间:指出现临床症状,经治疗后达到有效标准所经过的时间。

1.4 统计学处理

应用SPSS 22.0软件进行统计学分析。呈正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t 检验;呈偏态分布的计量资料以中位数(范围)表示。计数资料以例数(百分数)[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05(双侧检验)为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 IC 患者的临床特点

共纳入101例初发IC患者,其中女62例(61.4%);年龄为45 ~93岁,平均年龄为(63±8.8)岁。老年组62例(61.4%),中年组39例(38.6%)。症状缓解时间为1~35 d,平均(9.5±4.3)d。6例(5.9%)在第1次出院1~6个月过程中复发再次入院。

IC患者在起病1~25 d时接受结肠镜检查,结肠镜下主要表现为黏膜充血,水肿,血管纹理紊乱,糜烂和溃疡。结肠受累情况:左半结肠是最易受累的部位,共69例(68.3%),其中同时直肠受累者6例;右半结肠受累者7例(6.9%);广泛结肠受累者25例(24.8%),其中同时直肠受累者4例。

共81例(80.2%)患者完成了腹腔血管检查,其中提示不同程度的血管狭窄者或血栓形成25例(30.9%),仅动脉硬化者14例(17.3%),无明显异常者42例(51.8%)。

2.2 不同年龄组IC 患者的一般资料及疗效

老年组IC患者62例,其中女42例(67.7%);中年组IC患者3 9例,其中女2 0例(51.3%);两组性别构成比差异无统计学意义(χ2=2.736,P=0.981)。老年组主要症状缓解时间为(9.7±3.8)d,中年组为(9.1±5.0)d,两组差异无统计学意义(t=0.672,P=0.459)。老年组总治愈数为53例(85.5%),中年组总治愈数为34例(87.2%),总治愈率两者无统计学差异(χ2=0.058,P=0.810)。

2.3 不同年龄组IC 患者的临床症状

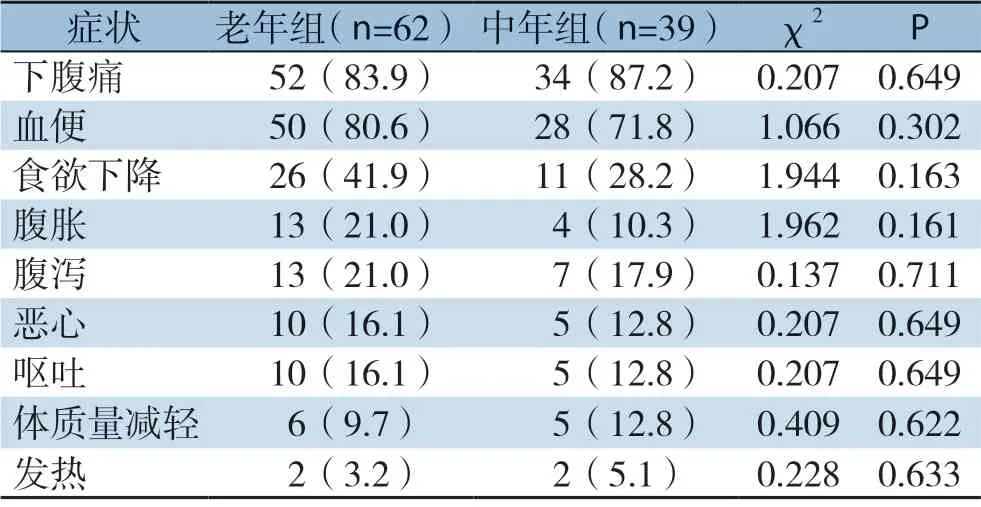

便血、下腹痛、恶心、腹胀均为IC 患者最常见的症状,两组患者便血、下腹痛、恶心、腹胀、体质量减轻、食欲下降、呕吐和发热的比例差异均无统计学意义(均P>0.05)(表1)。

2.4 不同年龄组IC 患者的伴随疾病

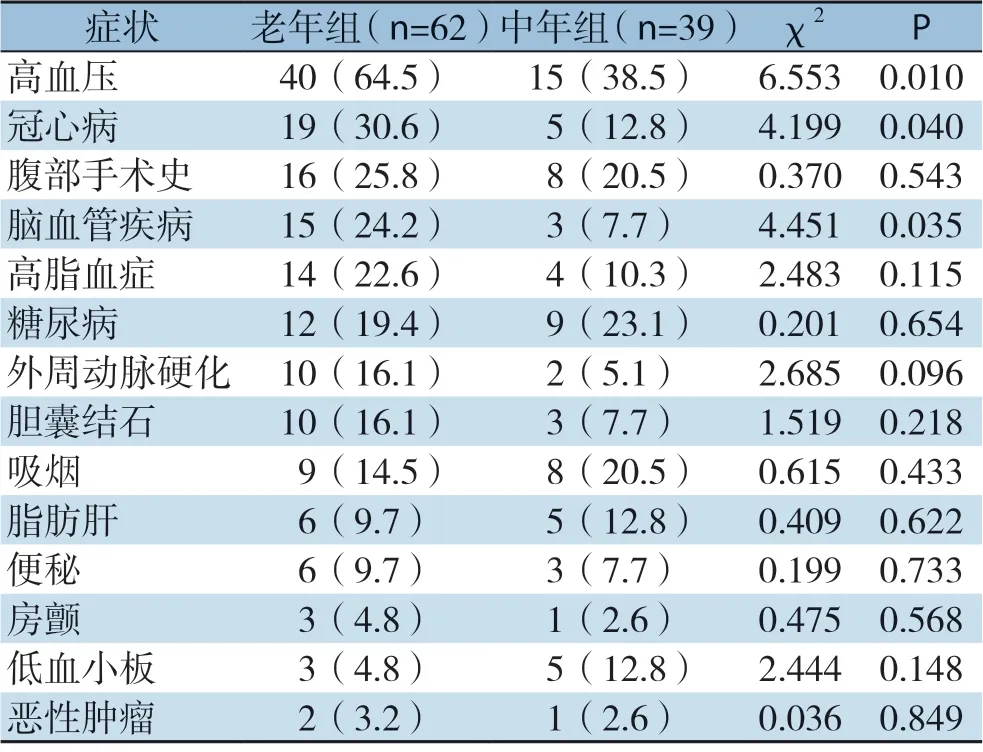

老年组患者最常伴随的基础疾病为高血压 (40例)、冠心病(19例)、腹部手术史(16例)、脑血管疾病(15例)和高脂血症(14例)。中年组患者最常见的伴随疾病为高血压(15例)、糖尿病(9例)、腹部手术史(8例)、吸烟(8例)。老年组患有高血压、冠心病及脑部血管疾病史比例明显多于中年组(均P<0.05)(表2)。

表1 老年组与中年组常见症状比较[n(%)]Table 1 Comparison of the common symptoms between oldage group and middle-age group [n (%)]

表2 老年组与中年组既往病史比较[n(%)]Table 2 Comparison of previous history of disease between old-age group and middle-age group [n (%)]

2.5 不同年龄组IC 患者的结肠受累情况

老年组和中年组患者均以左半结肠受累居多,分别为40例(64.5%)和29例(68.8%),两组差异无统计学意义(χ2=1.072,P=0.301);病变仅累及右半结肠者分别为4例和3例(χ2=0.257,P=0.811),累及广泛结肠者分别为18例和7例(χ2=1.579,P=0.209)。直肠受累患者10例,其中老年组6例,中年组4例,两组差异无统计学意义(χ2=0.138,P=0.924)。结肠镜下同时发现结肠恶性肿瘤者3例,其中老年组2例,中年组1例,两组差异无统计学意义(χ2=0.350,P=0.849)。

2.6 不同年龄组IC 患者的腹腔血管病变情况

50例老年IC患者和31例中年IC患者接受了腹腔血管评价。老年组20例(40.0%)患者发现腹腔动脉狭窄,20例(40.0%)发现腹腔动脉硬化, 10例(20.0%)无阳性发现;中年组3例(9.7%)发现腹腔动脉狭窄,12例(38.7%)发现腹腔动脉硬化,16例(51.6%)无阳性发现;两组差异有统计学意义(χ2=8.774,P=0.003)。

老年组中CTA检查示3例为肠系膜上动脉重度狭窄,并伴有血栓形成,1例为腹腔干中度狭窄并多段血栓形成;2例经肠系膜CTA检查证实为肠系膜下动脉重度狭窄;14例为腹部部分血管不同程度的狭窄。中年组腹腔动脉狭窄者中,1例CTA检查提示腹腔干并肠系膜上动脉重度狭窄,并血栓形成,1例血管超声检查提示脾动脉中度狭窄并部分血栓形成。

3 讨 论

IC是缺血性肠病中最常见的类型。老年人容易发生IC,并且随着年龄的增长,发病率增加,女性易患此病[10]。本研究共纳入101例IC患者,其中老年患者6 2例(6 1.4%),中年患者3 9例(38.6%),青年患者资料较少,未纳入统计,年龄为(63.0±8.8)岁。此外,本研究中IC患者以女性居多(61.4%),不同年龄组患者的性别构成比差异无统计学意义。

本研究中, IC患者症状缓解时间为(9.3±4.3)d,老年患者症状缓解时间与中年组相比差异无统计学意义。老年组总治愈数为53例(85.5%),中年组总治愈数为34例(87.2%),总治愈率两者无统计学差异。由于该疾病多发病于老年群体,发病率随年龄增高而升高,由于体质逐渐减弱使患者无法承受较大的手术痛苦,并且手术治疗过后若未予以良好的护理,则将产生较多并发症,因此大多患者选择保守方式进行治疗[11]。罂粟碱是常用的治疗药物,可直接作用于平滑肌细胞,一定程度上扩张血管,还可以减轻疼痛,但近年来大量的临床研究数据表明,罂粟碱对缺血性肠病的治疗效果并不十分理想,还有待寻求更加理想的治疗药物[12]。由于IC的发生和肠系膜发生粥样硬化或肠道内形成血栓有关,血栓形成后,肠道内血流阻力增大,血液灌注量不足,致使肠壁出现缺血性病变,因此临床治疗IC可从扩张血管着手。前列地尔中的有效成分为前列腺素E1,前列腺素E1能够对血管平滑肌细胞中存在的游离钙离子进行抑制,对红细胞的变形能力进行刺激,进而抑制红细胞的聚集,降低肠道内的血流阻力,改善肠道内血液的灌注情况,并且前列地尔还能对肠系膜上动脉进行扩张,刺激脂蛋白酶的活性,使肠道内堆积的脂质溶解,从而降低血液黏稠度,改善肠道内血液循环[13-16]。有研究[17]表明,在缺血性肠病的临床治疗中,采用罂粟碱和前列地尔联合治疗方案具有显著的临床治疗效果,同时,还具有较高的安全性。但长期使用该类药物将会产生较多的不良反应,如对血液系统与循环系统造成一定的不良影响,同时还可能对患者的肝、肾等脏器造成损伤,并且还将使患者产生较强的耐药性,进而影响药效的发挥,最终无法使患者获得良好的治疗效果[18]。随着人们健康意识的不断提升,目前临床有中西医结合的方式对患者进行治疗。文献复习,中医认为缺血性结肠炎主要由“淤血”所致,即患者的气血不畅,因此医生所秉持的主要治疗原则在于对患者进行活血化瘀[19]。黄芪、当归、川芎与红花等成分具有良好的补气活血功效,能够有效的使患者的气血通畅,加之地龙的通经的功效,能够有效的改善患者的气血循环,同时还能够起到有效的抗凝作用,对缺血性结肠损伤可起到化瘀生新的作用。由于该疾病的病变部位多出现于左半结肠,使用大黄能够有效的起到清热解毒的作用,并且三七粉能够有效的修复胃肠黏膜,因而使用四物汤加味能够有效的对病灶黏膜进行修复,从而起到进一步的治疗作用;采取中西医结合的方法,患者的临床总治愈率高达96.67%,并且腹痛消失时间与便血停止时间明显缩短[20]。除保守治疗外,必要情况时可进行介入治疗或手术治疗。IC的介入治疗包括经导管用药改善循环、溶栓、血栓切除、放置支架等。非闭塞性肠缺血患者需尽早经造影导管向动脉内灌注血管扩张剂,配合原发病治疗,效果满意。血栓形成或栓塞的患者可在时间窗内导管用药溶栓,有时可避免手术,用药需监测凝血情况,防止出血。文献[21]表明在通过导管用药同时,行血管成形或支架植入术,有助于恢复血流,降低复发。对于中重度肠系膜上动脉狭窄或闭塞者,需要借助外科手术的方法进行治疗。根据病变的程度和范围选择不同的方法。例如非闭塞性肠缺血患者,一旦出现腹膜炎刺激征,应及时进行手术探查[5]。需要注意的是:年老体弱合并严重的心脑肺血管疾病及重要脏器的功能障碍不能耐受手术、同时未发现肠坏死迹象者及动脉造影显示主动脉、肠系膜上动脉和腹腔干动脉病变广泛,预计手术效果差者为手术禁忌证[22]。

本研究中,急性起病的腹痛和腹胀为IC的常见症状,并多在腹痛24 h内出现便血[23-26]。其他常见症状包括腹泻(68%)、腹胀(63%)和恶心/呕吐(38%)[27]。研究显示,下腹痛和(或)便血伴以下危险因素(年龄>60岁、血液透析、高血压、低蛋白血症、糖尿病或药物导致的便秘)中的4项时,对IC的预测率可高达100%[28]。本研究结果显示,下腹痛、便血、腹泻和食欲下降是IC最常见的症状。

本病暂无明确诊断标准,临床诊断来源于对病因、病史、临床表现、实验室及辅助检查的综合判断。肠镜检查是缺血性结肠炎的主要诊断方法[29,30]。本研究中,IC患者结肠镜下主要表现为充血、水肿、出血、血管纹理紊乱、部分糜烂和溃疡,病变处与正常组织界限清楚,不同的结肠镜下表现除与病变严重程度不同相关外,还考虑与结肠镜检查的不同时机相关。部分患者就诊时间晚,来诊时症状已经缓解,因此肠镜检查时机不尽相同,均可能影响内镜下表现。文献复习,IC在结肠镜下的典型特点为病变黏膜与正常黏膜分界清楚,最常见的表现包括红斑、水肿、糜烂、溃疡、肠管狭窄和肠腔内出血,混浊背景下的深蓝色结节常提示坏疽[31-32]。

本研究结果显示,IC以左半结肠受累最为常见,共69例,也存在右半结肠和广泛结肠受累的情况,同时共出现了10例直肠受累的情况。老年IC患者结肠受累情况与中年患者比较差异无统计学意义。结肠接受肠系膜上动脉和肠系膜下动脉血供;直肠接受两侧髂内动脉和肠系膜下动脉的血供。肠系膜下动脉分支进入左半结肠、乙状结肠和直肠上动脉,分别供血给远端横结肠、降结肠、乙状结肠和邻近的直肠。两侧髂内动脉分出中-下直肠动脉供血给中-远端直肠,并与直肠上动脉和肠系膜下动脉的血供相连。直肠缺血较少见,因为它有相对丰富的双重血供[33]。两支不同血管的交汇处的分水岭区域是缺血的好发部位,这些区域包括结肠脾曲(Griffith点)和乙状结肠(Sudeck点),这两个区域侧支循环有限。如在结肠脾曲,连接中结肠动脉左支和左结肠动脉升支的吻合支很少;而Sudeck点是直肠和乙状结肠交界处的分水岭区域[34]。故左半结肠是IC最易累及的范围,右半结肠受累相对少见[35]。美国某项回顾性研究结果显示[31],IC单纯右半结肠受累比其他部位受累更为严重,考虑与腹腔血管病变重有关。

本研究中,老年IC 患者既往病史较中年组更加复杂,其中高血压、冠心病及脑部血管疾病史明显多于中年组,且有统计学意义,在治疗IC的同时,同时应考虑老年患者原发慢性基础疾病的治疗,本研究发现老年IC 患者腹腔血管条件更差,易发生狭窄及血栓,结合既往病史阳性结果,考虑与老年患者基础疾病多,病程长有关,因此,在临床工作中,遇到患有高血压、冠心病及脑部血管疾病史的老年患者时,应注意同时筛查有无腹部血管血栓的发生,对于有腹痛及便血症状的老年患者,可做肠镜检查,筛查IC。

综上所述,IC 好发于老年人,且女性易发病。IC患者易发生下腹痛及便血,无明显诱因出现腹痛、血便的老年患者应警惕本病,肠镜检查是缺血性结肠炎的最主要诊断方法,有条件者建议尽早肠镜检查。目前IC的主要治疗手段以内科保守治疗为主,一旦考虑IC,应立即进行常规禁食、胃肠减压、静脉营养支持、改善循环治疗。IC患者通常合并基础疾病多,腹腔血管条件差,应尽早进行原发病的治疗,控制原发病有利于改善肠道缺血。临床工作中应注意正确诊断、早诊早治,改善预后。