高快速路行车基本安全间隔分析

刘健

摘 要:分析了车辆的制动过程,确定了不同跟车类型和初始速度下高快速路需保持的基本安全间隔。从车辆减速和制动过程入手,结合高快速路上的车辆实际运行状况,确定了安全行驶过程中高快速路应保持的基本安全行车间隔。分析结果表明,同种车型安全运行时需要保持的车头间距随运行速度的增大而增大,车头时距基本保持不变;不同车型安全运行时需要保持的车头间距基本不变,车头时距则逐渐降低。

关键词:高快速路;车头间距;车头时距;制动过程;安全

中图分类号:U492.84 文献标识码:A

0 引言

车辆行驶需要占用一定的道路资源,而道路能够提供的可利用交通资源以及车辆的制动性能都是有限的,所以车辆越多时享有的平均行车间隔(包括车头间距和车头时距)就越小,发生尾随相撞等交通事故的几率就越大。通过对多条高快速路的调查发现,尾随相撞是高快速路的主要事故形态,其原因主要包括未保持安全车距、疲劳驾驶、车辆失控以及道路条件不利等。保持车距在一个合理的安全值以上能够有效降低交通事故几率,从而提升高快速路的行车安全性[1-2]。

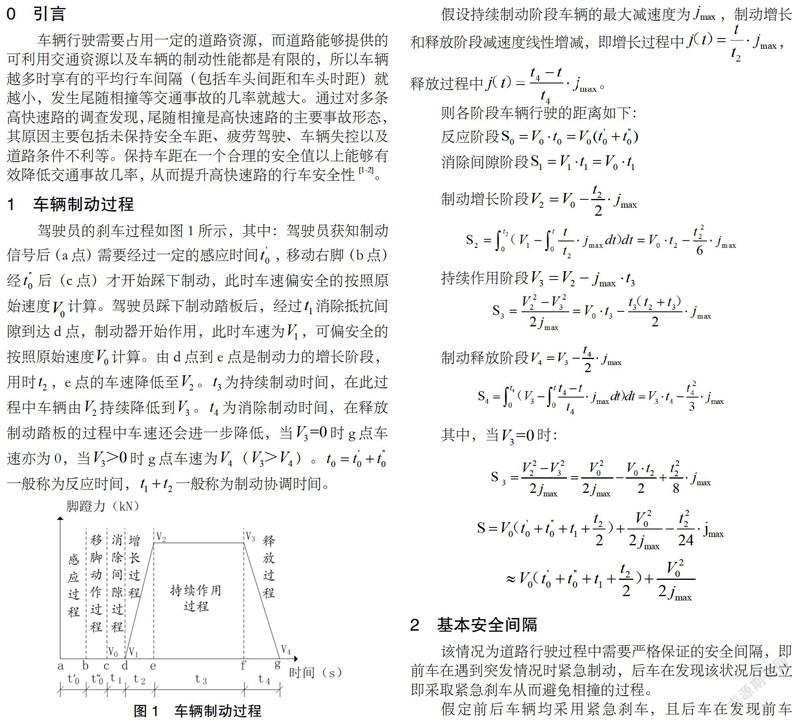

1 车辆制动过程

驾驶员的刹车过程如图1所示,其中:驾驶员获知制动信号后(a点)需要经过一定的感应时间,移动右脚(b点)经后(c点)才开始踩下制动,此时车速偏安全的按照原始速度计算。驾驶员踩下制动踏板后,经过消除抵抗间隙到达d点,制动器开始作用,此时车速为,可偏安全的按照原始速度计算。由d点到e点是制动力的增长阶段,用时,e点的车速降低至。为持续制动时间,在此过程中车辆由持续降低到。为消除制动时间,在释放制动踏板的过程中车速还会进一步降低,当时g点车速亦为0,当时g点车速为()。一般称为反应时间,一般称为制动协调时间。

假设持续制动阶段车辆的最大減速度为,制动增长和释放阶段减速度线性增减,即增长过程中,释放过程中。

则各阶段车辆行驶的距离如下:

2 基本安全间隔

该情况为道路行驶过程中需要严格保证的安全间隔,即前车在遇到突发情况时紧急制动,后车在发现该状况后也立即采取紧急刹车从而避免相撞的过程。

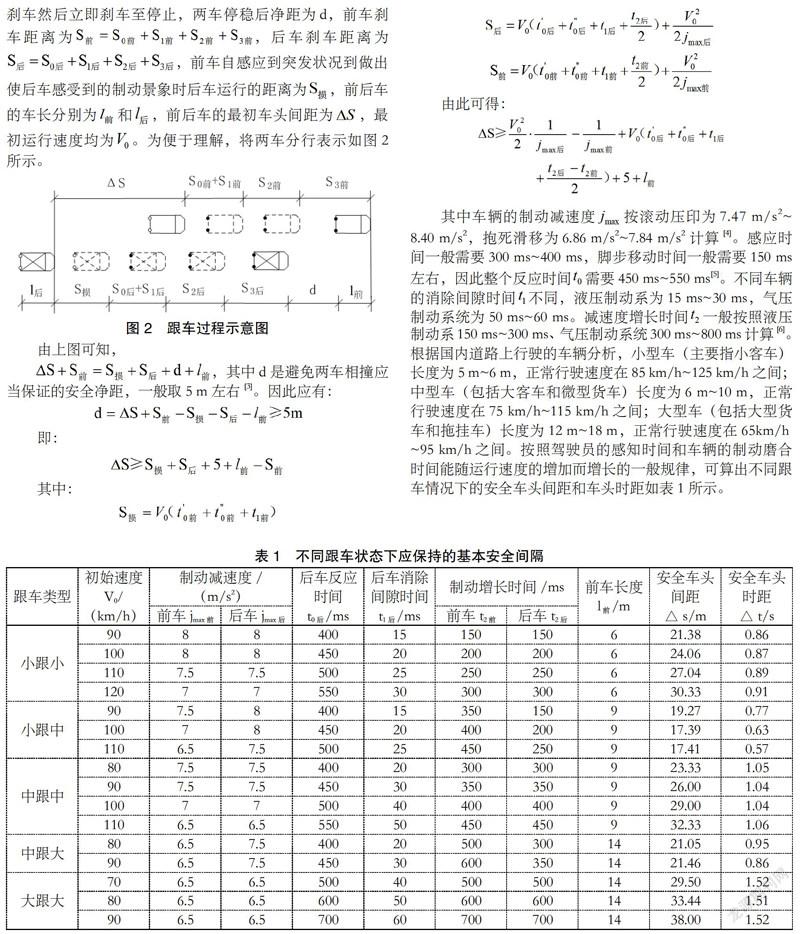

假定前后车辆均采用紧急刹车,且后车在发现前车刹车然后立即刹车至停止,两车停稳后净距为d,前车刹车距离为,后车刹车距离为,前车自感应到突发状况到做出使后车感受到的制动景象时后车运行的距离为,前后车的车长分别为和,前后车的最初车头间距为,最初运行速度均为。为便于理解,将两车分行表示如图2所示。

其中车辆的制动减速度按滚动压印为7.47 m/s2~8.40 m/s2,抱死滑移为6.86 m/s2~7.84 m/s2计算[4]。感应时间一般需要300 ms~400 ms,脚步移动时间一般需要150 ms左右,因此整个反应时间需要450 ms~550 ms[5]。不同车辆的消除间隙时间不同,液压制动系为15 ms~30 ms,气压制动系统为50 ms~60 ms。减速度增长时间一般按照液压制动系150 ms~300 ms、气压制动系统300 ms~800 ms计算[6]。根据国内道路上行驶的车辆分析,小型车(主要指小客车)长度为5 m~6 m,正常行驶速度在85 km/h~125 km/h之间;中型车(包括大客车和微型货车)长度为6 m~10 m,正常行驶速度在75 km/h~115 km/h之间;大型车(包括大型货车和拖挂车)长度为12 m~18 m,正常行驶速度在65km/h~95 km/h之间。按照驾驶员的感知时间和车辆的制动磨合时间能随运行速度的增加而增长的一般规律,可算出不同跟车情况下的安全车头间距和车头时距如表1所示。

由上表可知同种车型安全运行时需要保持的车头间距随运行速度的增大而增大,车头时距基本保持不变(小型车约0.9 s,中型车约1.1 s,大型车约1.5 s);不同车型安全运行(小跟中或中跟大)时需要保持的车头间距基本不变,车头时距则逐渐降低;在相同的跟车运行速度下,同种车型之间需要保持的安全间隔较不同车型要大,其原因是不同车型的车辆在跟车过程中后车驾驶员的警惕性要高一些。

3 结论

本文通过对车辆制动过程的分析,计算出了不同跟车类型下的高快速路车辆基本安全间隔。可将高快速路的实际行车间隔与基本安全间隔加以对比,从而判断其安全状况。

但是实际行车过程中还有很多涉及到人、车以及道路环境的其他因素,这些都会影响行车间隔需求值的大小。后期研究应进一步调查高速公路车辆运行特征,细化车辆减速及制动过程,以得到更为精确的行车安全间隔计算模型。

参考文献:

[1]项乔君,王炜,李伟.汽车最小行车时距计算模型的研究[J].东南大学学报,1998,28(03):79-82.

[2]许伦辉,罗强,傅惠.基于前车制动过程的车辆跟驰安全距离模型[J].广西师范大学学报(自然科学版),2010,28(01):1-5.

[3]王永平,赵胜林,周磊.高速公路停车视距研究[J].交通标准化,2010(228):129-137.

[4]王瑄,李宏光,赵航,等.现代汽车安全[M].北京:人民交通出版社,1998:178-200.

[5]徐杰,杜文,孙宏.跟随车安全距离的分析[J].交通运输工程学报,2002,2(01):101-104.

[6]王维,刘建农,何光里.汽车制动性检测[M].北京:人民交通出版社,2005:15-17.