费老画鹅逸闻多

费之雄

鹅,被认为是人类驯化的第一种家禽,它来自于野生的鸿雁或灰雁。它洁白纯净,姿态可爱,人们很容易想起唐代诗人骆宾王在七岁时写的“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌,白毛浮绿水,红掌拨清波。” 那首千古流传的《咏鹅》。短短十八字,模拟鹅的叫声,“曲项”的外形和“向天歌”的神态,再写鹅在水中嬉戏时有声有色的情景,鸣叫的神姿,嬉水的情景,“白毛”、“绿水”、“红掌”、“清波”,色彩对比,相映成趣。鹅的曲项高歌与鸡的引颈长鸣显然不同,语言清新欢快,写得自然、真切、传神。入编教科书,深受读者喜闻乐见,给人以鲜明而正确的视觉形象。表现出儿童时代的骆宾王善于观察事物,正确运用词汇和音乐节奏以及绘画勾勒的能力,是真善美三结合的文艺绝作。

湖州双林镇水乡灵秀,交通便捷,人文深厚,民风淳朴,费氏祖辈世代生息在这一乐土上,“失而复得,圯而复建;虹影成双,月影成林”。此联描述了双林人拾金不昧,得金感恩重建“还金亭”的故事、和“虹桥串月”特色风光。

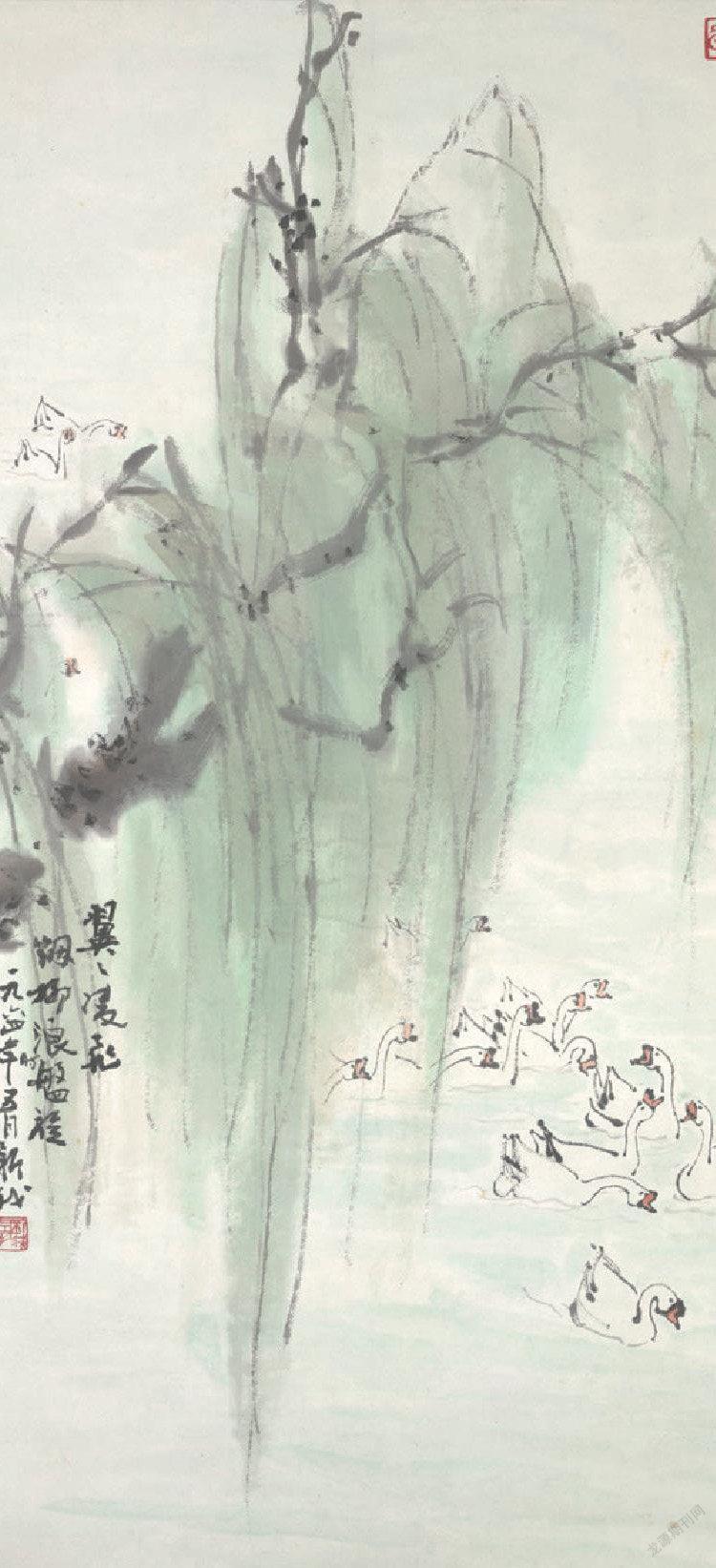

我父费新我青少年代,假日课余常在双林的碧波里游泳嬉水,拥有特好的水性,也改善了他早期羸弱体质,对他今后书写行草都有很大的好处。成群结队的白鹅栖息于水乡的绿草丛中,游荡在池塘水湾,动静映照,有声有色,增添了无限生机,观察写生,把握鹅的各种游姿走态,或探首四望,或相对而语,或埋头潜水,或引颈观天,或游弋水中,或憩息岸边,或梳理羽翼,或悠然自得,或蹒跚其步,或展翅飞舞,或扑水追逐,或埋头觅食,或前呼后应,三五成群,千姿百态,父亲带好写生本把鹅的特点形象,一一记录下来。

父亲画鹅,情有独钟,有生活,有情感,有技能,有艺术的积淀。但另外还有多重巧合因素:母亲肖常娥,小名阿娥,也养过鹅。“我,娥”和“鹅”乡音相合;父比母大两岁虽同住小镇,21岁完婚时始得相识,风雨同舟70年漫漫人生之路。晚年参加由全国人大、妇联等单位发起的全国一百对“金婚佳侣”评比活动时,父亲讲了一段往事:当初而立之年,已有三个儿子,可谓破釜沉舟,背水一战,易名“新我”,以示一切重新开始,如若不是母亲全力支持,否则也难有今日。老俩口几十年的事,让三媳詹小娴写成征文稿,很快《中国妇女报》以“新我常新,常娥非常”刊载了。不久,喜讯传来,两老由五弟昌潮陪同去北京领奖捧“双鹤铜雕”而归,并题匾"双鹤居”悬挂家中。我母1997年又获省寿星称号. 百岁寿终。父亲画鹅有特殊意义!

父当年曾加入由陈秋草主办的,上海最早的职工业余美术研究团体——“白鹅画校”,校名白鹅取其纯洁可爱。他凭精神支撑,食宿简陋在所不惜,求知如渴,日夜兼学,只争朝夕,素描、水彩、油画、人体写生,两年课程一年完成。画校毕业后,父亲回绝了各方邀聘,安贫守业,继入白鹅画会深造、研读画论,筑实基本功底,并随师远出北京、黄山、青岛等地写生,我父长秋草师三岁,师生之谊一如既往,至诚以待,坚守一生。陈后任上海美术馆馆长,一九八五年师生联合举办书画展,陈师作古,父挽联怀念:“曩昔坐春风,回首前情,难忘侍写黄山景;连年罹沉疴,伤心永诀,遗愿追谱白鹅章。”父亲画鹅对画校是一种情结,对老师是一种怀念!

明代宫廷工笔花鸟画家吕纪有《狮头鹅图》甚为有名,近代徐悲鸿也喜画鹅,每多留世。当年海派画家各有看家绝活,“张善孖画虎、熊松泉画狮、沈一齋画凤凰、孔小瑜画博古”。父亦想专以画鹅为业,后来相识万叶书店钱君匋, 迳自走出一条适应时需的编绘美术教材的路来,一套套铅笔、蜡笔、钢笔画册二三十种相继问世,其中不乏鹅的题材。

我父画鹅还有个因素,书圣王羲之曾书《黄庭经》换鹅,南朝《论书表》记载,王羲之爱鹅成癖,当时山阴道士以笼鹅换得王羲之写一本《黄庭经》,后被称为《换鹅帖》,小楷,一百行。原本为黄素绢本,在宋代曾摹刻上石,有拓本流传。作为画鹅书法家来说,更会增添画鹅的兴味。王羲之喜鹅是爱其味,求其养,还是欢其体形动态,能悟禽掌拨水之势而得其笔法,或恐兼而有之吧!

日本《朝日新闻》称父为“墨仙”,林散之先生世称当代“草圣”,均在江苏省国画院共事,素有书画诗函交往。1981年春天,林老提议用一幅《溪山图》交换父画三十只鹅。父亲欣然同意,在南京双门楼宾馆绘就一幅《鹅群图》长卷,亲自送到林老家中,林老观后欣即在画卷左侧上题写了饶有兴味的词句:“心向右军换白鹅,黄庭遗墨至今传。”一晃八年过去,两老相见也互不提及此事,渐入耄耋之年,父亲终于耐不住了,托徐植农先生写信给林老的公子林筱之先生重提此事,并附诗一首:“心同道合连天近,水绕山行去又还。艺趣融融疑是梦,鹅群八载换溪山。”筱之先生回信笑称:“费老用心良苦,以群鹅换溪山八年未得,传为历史趣闻。当时家父欲得三十只,后只得二十七只,不足数,因此家父赖账,拒不付画。古人欠债亦多,诸不如家父巧立名目而拖欠至今,老人已风烛残年手不应心矣!”父看信叹道:林老德高望重,年长我五岁,他决不会赖账的,未能践约主要是年纪衰老,力不从心吧!