指尖流云 雨中繁花

黄莎莎

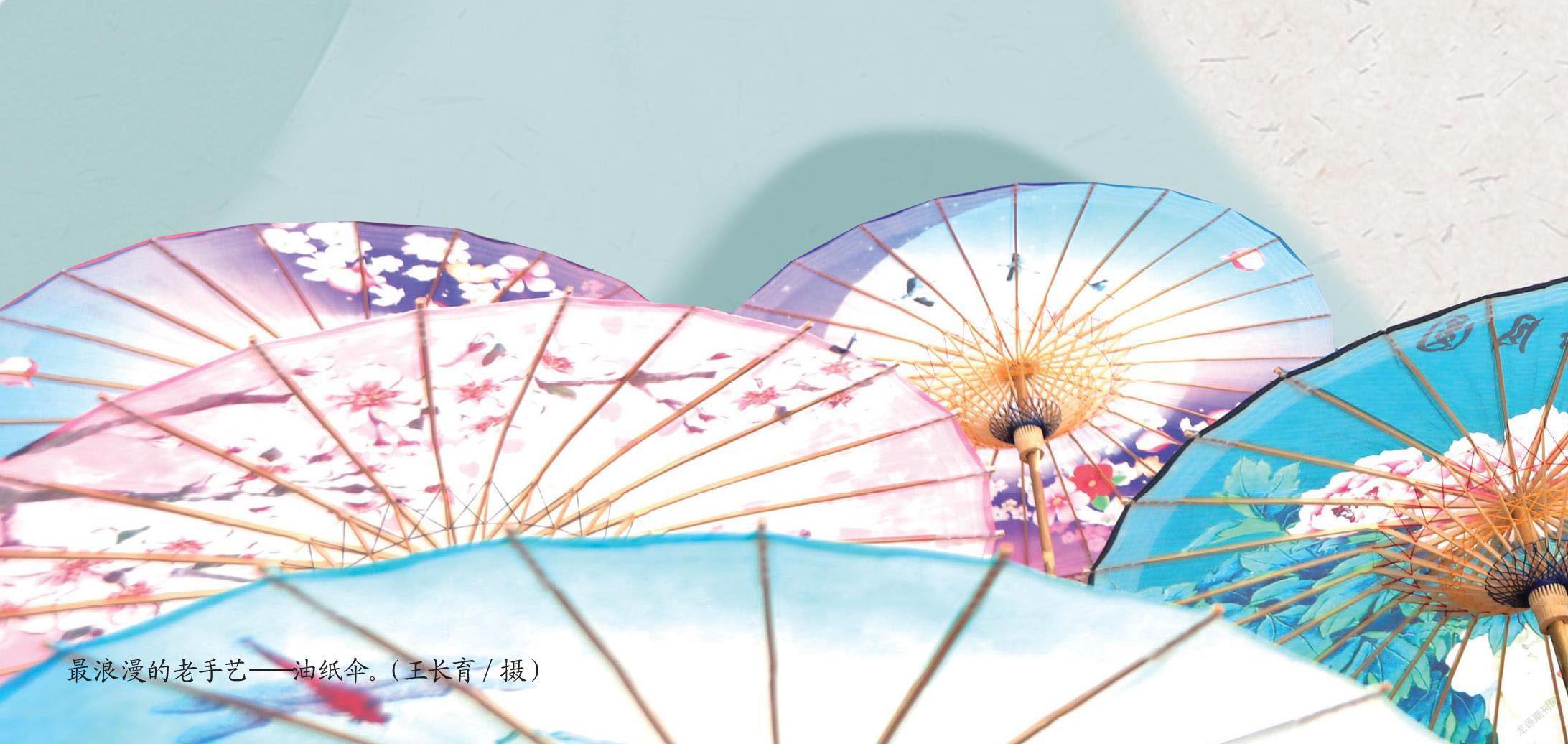

古镇幽,细雨纷,吊脚楼,青石路,一柄柄在空中绽放的油纸伞给丙安古镇更添一份雅致、一抹诗意,让人不禁憧憬,是否有一位如丁香一般的姑娘曾在这里执伞彳亍。

比起江南水乡的婉约,赤水丙安古镇更多一份粗犷:沿着蜿蜒而上的石梯登上古镇,窄窄的石板巷两侧店铺林立,屋檐下伸展着豆花鱼、白水鱼、豆腐坊等小吃招牌,引人食欲;古镇地势起伏不平,一些吊脚楼矗立在石块垒筑的地基上,那些或块状或条形的深褐色石块任凭多少年风吹雨打,依然坚固,一把藤编的椅子安静的靠在门边,一如千年前不被时光打扰的样子。

作为贵州四大古镇之一的丙安古镇,曾是赤水河航运繁荣的水陆码头,多少滇、川、黔三省区往来的盐船和商贾在这里停泊过夜,人们熟知它的久远历史、红色文化,但可能很少有人知道,在这里还能寻觅到油纸伞制作工艺。

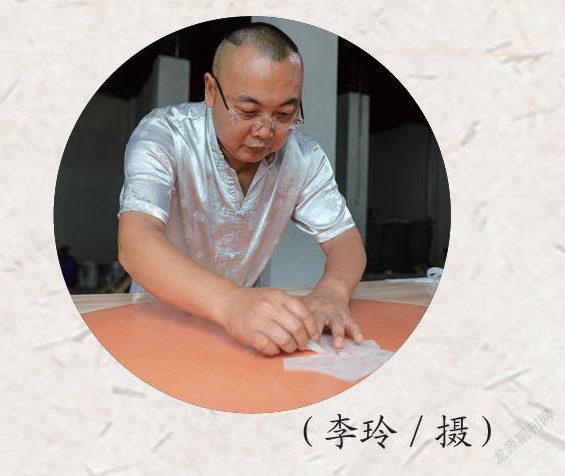

靠近丙安古镇铁索桥桥头,有一栋三层木楼在左右皆是一层木楼的民居建筑中煞是显眼,那就是国家级非物质文化遗产油纸伞制作技艺手艺人张其贵的伞铺。

1把油纸伞,108道工序

进入伞铺,一柄柄或靛蓝、或嫣红、或玄青的伞面悬挂屋顶,细看,伞面上或绘着清秀俊逸的墨竹、或花开富贵的牡丹,或喜上眉梢的梅花……充满浓浓的中国传统文化韵味。

其实,自古以来,伞在中国就具有很多美好的寓意。油纸,谐音“有子”,有多子多福的期盼;伞,繁体字是“傘”,人字头下还有四个“人”,有五子登科的希冀;以竹为骨,暗含竹报平安;以园为面又寓意团圆美满。

张其贵拿起一把油纸伞介绍说,“油纸伞看似简单,只有伞杆、伞骨架、伞面三部分组成,但背后却蕴藏着108道工序的精雕细琢,历经7天时光的打磨。”

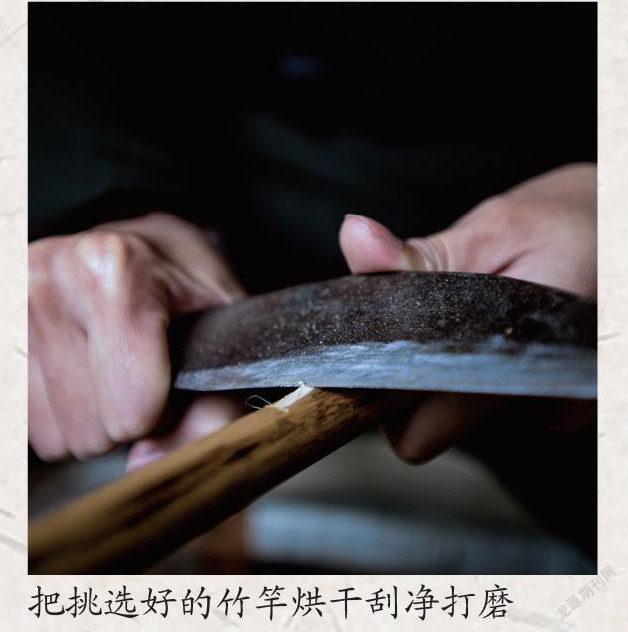

制作油纸伞,大致需要桐油、楠竹、水竹、木头、五彩线、皮纸这几种材料。其中,楠竹为衬,水竹为杆。楠竹坚韧耐用,可以承受住油纸伞的大开大合;水竹细长且直,適合做伞杆。

据张其贵介绍,制作一把油纸伞,从筏竹算起,大概要需经过刮青、削骨、做骨架、贴伞面、穿伞、涂油、晾晒几大工序。与现代伞比较起来,有以下几大特点:

骨架多。现代金属结构的雨伞一般是6至8条骨架,但是油纸伞的骨架则在24根以上。同时,根据伞面尺寸的大小,呈4的倍数增加。比如直径是80厘米的油纸伞有28根骨架;直径是1米的油纸伞有32根骨架;直径是1.2米的油纸伞,有36根骨架。为什么会有这么多骨架,张其贵告诉我,是因为纸比较脆,骨架多才能保证伞不会轻易被风雨淋坏。

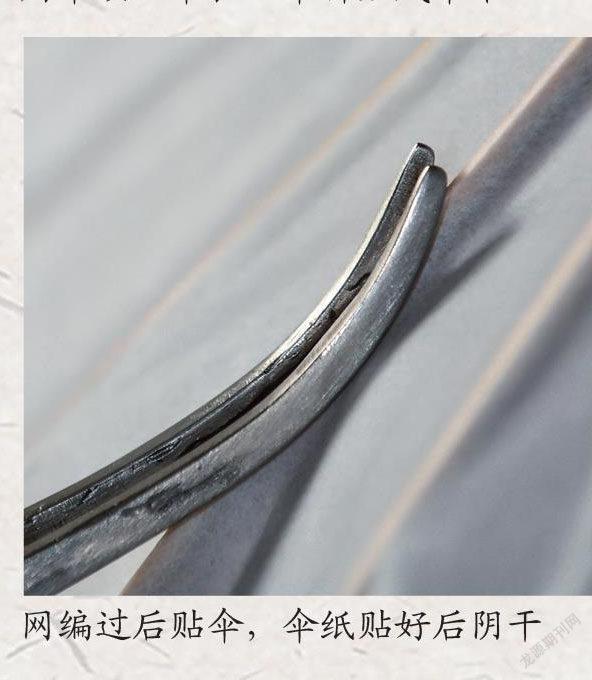

贴伞纸。张其贵制作的油纸伞与众不同的地方,就是伞面不是一整张纸,而是用八片纸拼接而成。在粘接的过程中要保证每张纸之间严丝合缝,这样拼接出的伞面才浑然一体。

不仅如此,好的油纸伞还会采用三层纸,即整个伞面是贴合紧密的三层纸。此举是保留了热胀冷缩的空间,避免伞面开裂和不平整。

熬制桐油。油纸伞能遮风挡雨的秘密就在于伞面上的桐油。

桐油是油桐树的果实压榨出来

的油。生的桐油要熬成熟的桐油后才能用于制作油纸伞。

千百年来,调制桐油过程中温度的控制,配料的添加都是各家油纸伞铺的“不传之秘”。在张其贵看来,调制桐油是一项需要长期实践和个人领悟才能具备的能力。第一,调制桐油要结合当天的天气情况,温度、湿度不同,调制方法就会有差异;第二,将稀释剂兑进桐油里的比例,需要细致拿捏。第三,刷桐油也是一项技术活,要刷的均匀,如果桐油刷的太厚,伞面会起壳,如果刷的太薄,伞面不够透亮,又会影响美观。

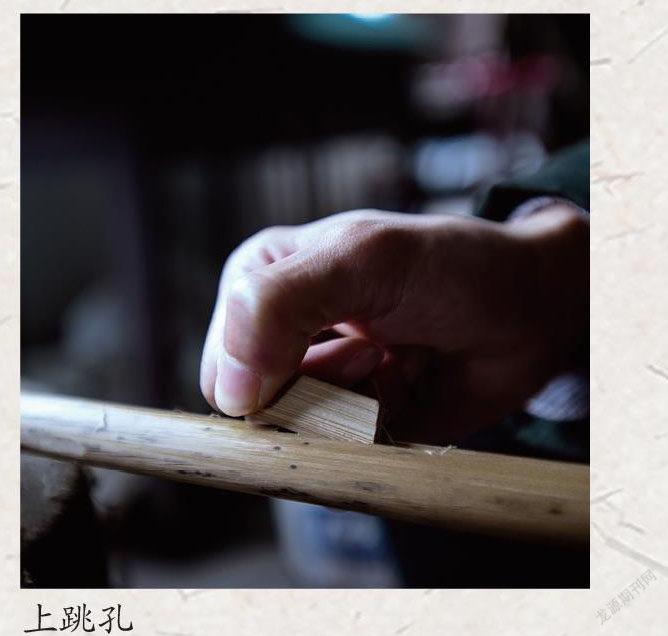

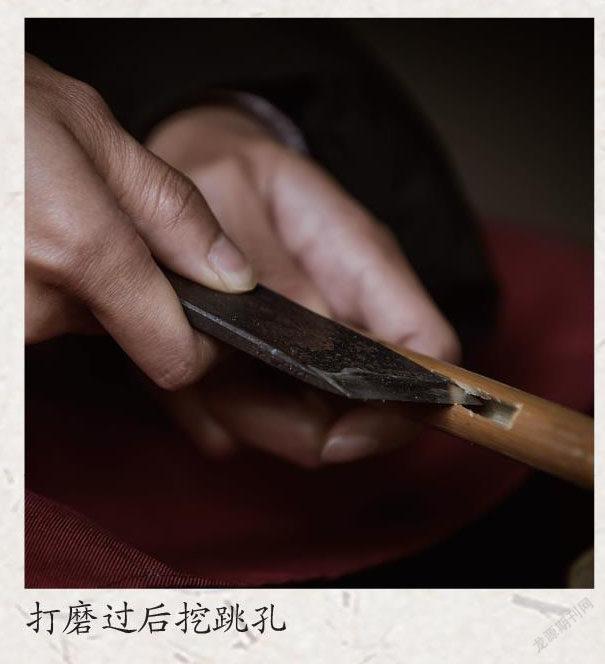

竹跳子。现代人并不知晓的是如今使用的折叠伞,其实是19世纪英国人根据中国油纸伞的开合原理,运用现代工艺制作而成。而油纸伞能够开合的关键就是一片薄薄的竹片。张其贵拿起一块好似人微微弯曲的手指形状的竹片说,这就是老祖宗的智慧,这个竹片就是收伞的开关。竹跳子完全是靠竹子的韧性,支撑着一把伞的开合。

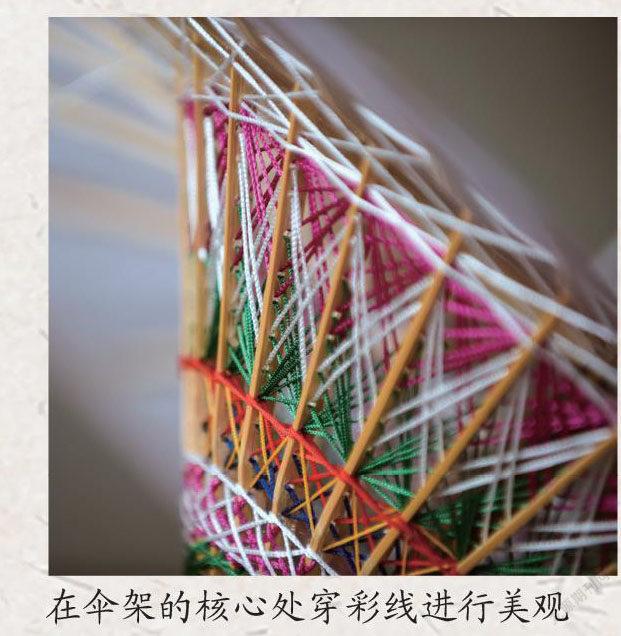

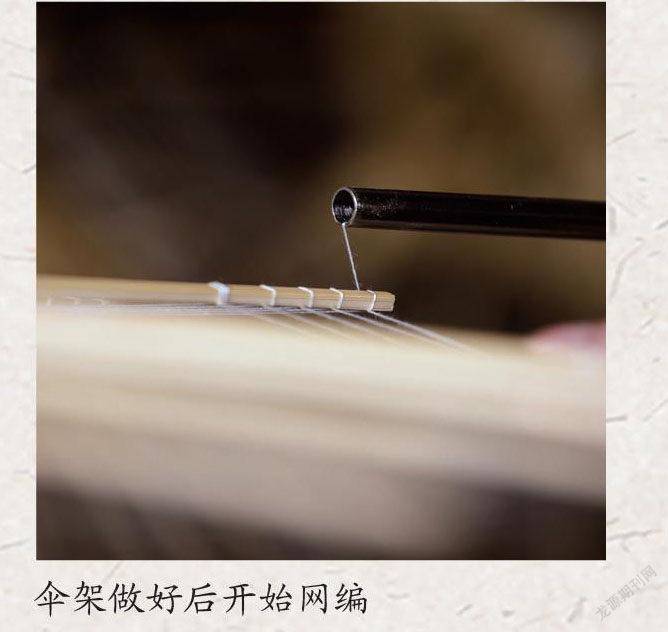

穿线。如果你仔细观察,会发现油纸伞内侧的线绳穿法各异。据张其贵介绍,油纸伞分为半穿和全穿两种。全穿就是指油纸伞伞架上穿满了五色丝线,红色、黄色、蓝色、绿色、粉色以及白色等颜色,一方面,使伞更加牢固;另一方面,五彩线与中国风的伞面交相辉映,形成一幅唯美的画面。半穿则只是穿了伞的上半部分或下半部分。看起来更简洁。穿线成功的关键是前期钻孔的孔位是否准确。

一把全穿的油纸伞,需要2000多针的穿渡。每一次穿渡都是指尖飞舞。

重新拿起一把油纸伞在手中轻轻转动,不禁为它蕴含的中国美感、古老智慧折服。

传承,迫在眉睫

与丙安古镇一河之隔的四川省泸州市合江县尧坝古镇,拥有400年历史的油纸伞制作技艺,张其贵就出生在这里。

张其贵的家是典型的川南民居四合院,竹林遍布房前屋后。一株株翠竹高耸挺拔,顶天立地,无论是严寒,还是酷暑,四季常青。也许是被竹子的身姿吸引,张其贵从小就喜欢竹子,“我喜欢竹子有韧性”。

张其贵的父母都是普通的农民,祖传制伞手艺。张启贵的父亲心中有一个朴素的想法,只要儿子有份手艺,就能娶到媳妇。于是,父亲做伞骨架忙不过来,就让张其贵去刮青;母亲穿伞线忙不过来,就让张其贵去穿线。对于张其贵来讲,童年少了一份孩童的乐趣,一双小手经常被竹条割伤,伤痕累累。但成年后的他回味起来,也领悟到其中是父亲对儿子一份深沉的爱。

“家里制作油纸伞,一般是我父亲做前半段,我母亲做后半段。有父母的教授,我学会了整个制伞手艺。”张其贵说。

成年后的张其贵与丙安姑娘相恋。2011年,张其贵决定将自己的伞铺开在丙安古镇。最初,他的油纸伞铺是一个家庭作坊,父母,妻子、儿子女儿,一家六口全部参与制伞。一楼是展示厅,二楼是自住,三楼是工作室。彼时,贵州旅游业初步发展,一到端午、中秋等节日期间,来丙安旅游的游人,人山人海,旺季月收入都能过万元。

近年来,随着人们生活水平的提高,复古产品再次进入大众视野,对油纸伞的喜爱又再次升温。看好油纸伞发展前景,张其贵又觅得一处新厂房,就在离伞铺不远的丙安老鹰坝。

我们去张其贵的新厂房时,他的厂房正在装修。厂房的地下一层弥漫着浓重的油漆味。

在这里,我看到一些独特的伞,比如植物标本伞。伞面上有枫叶或竹叶图案,这图案可不是手绘或者印刷上去的,而是张其贵从丹寨古法造纸中得到启发,将山上采摘的新鲜枫叶、竹叶,拿回家定型24小时候后,将枫叶、竹叶夹在伞纸中,做成的独一无二的树叶标本伞。

不仅如此,张其贵还会从古装剧、动漫中寻找灵感。古装剧《三生三世十里桃花》热播时,他就制作了伞面上印有桃花和书写有十里桃花四个毛笔字的油纸伞。“销量不错,火了一阵”。张其贵回忆说。

目前,他受朋友之托,正在制作一把扎染风格的布藝伞。但是因为伞面与伞的骨架粘贴不紧密,效果不理想,张其贵还在想办法。

从10多岁帮父母制伞,到如今知天命的年纪,张其贵津津乐道的作品是和其他50位工艺大师,一起合作的伞径达16米的巨型油纸伞。“不论做多大的伞,108个步骤一个都不能少。只是伞越大,制作空间也越大,需要事先砍伐竹子搭好脚手架,得踩在高处才能完成贴纸等工艺。”在张其贵看来,不论伞的大小,制作工艺并无二致。如今,和他一起做这柄巨型油纸伞的手艺人已有一半都去世了。

传承迫在眉睫。张其贵下一步打算是等厂房装修好,准备和赤水、丙安的小学、初中等学校联系,让孩子们到厂里观摩油纸伞的制作工艺,他适量收些费用“够支付厂房的水电费就行”。希望通过此举,在孩子们心中播下一颗种子。“等若干年后,不论他们从事什么工作,偶尔想起油纸伞时心头会涌现一些美好的回忆。”

虽然现代伞更轻便,但比起油纸伞却缺少了一份意蕴与生命力。而正是因为手艺人的坚守,我们还能一睹它的芳容,惊叹于油纸伞的细致与精美,领略油纸伞蕴含的美好寓意。(责任编辑/杨倩)

手艺人问答

《乡村地理》:做伞的时候你会想什么?

张其贵:在我看来,做伞就像钓鱼,是一种享受。

《乡村地理》:现在的生活状态是什么样的?

张其贵:我现在主要是研究,如何创新油纸伞。

《乡村地理》:做了这么多年伞了,还会坚持下去么?

张其贵:现在会这门手艺的人越来越少,作为传承人我有责任传承下去。比如我儿子就已经学会全部制伞技艺了。

《乡村地理》:做油纸伞收入如何?

张其贵:前年卖的比较好,卖了七八十万把油纸伞,收入上百万元。下一步,我也准备通过抖音等现代手段,推销我的油纸伞。