乱世中,我们可以亲近的一个杜甫

廖伟棠

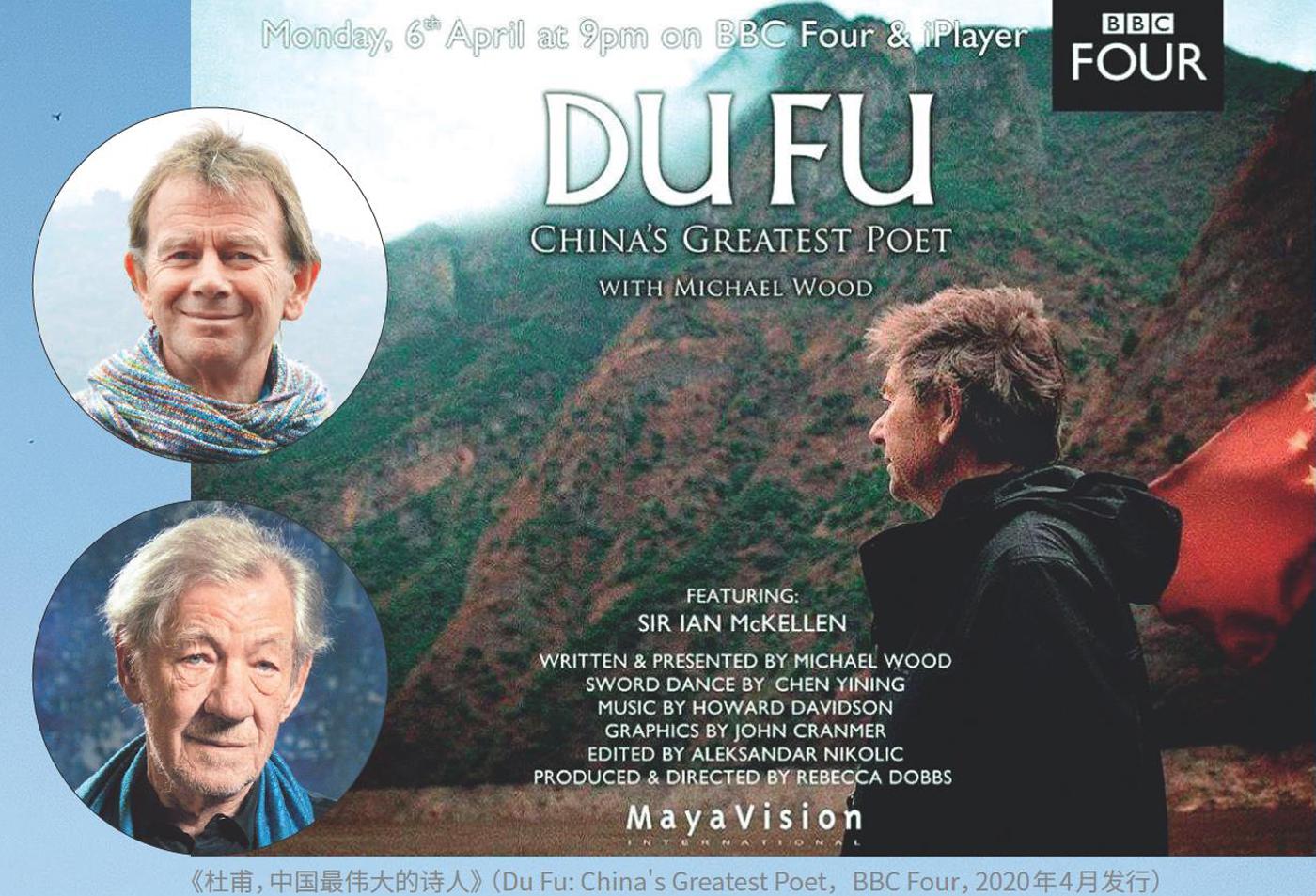

在西方疫情正炽的当下,BBC播出(在疫情前就拍摄好的)《杜甫,中国最伟大的诗人》,客观上能稍微缓和西方的仇华情绪,因为这部纪录片展现了中国文明最精髓的一面:诗。

它提醒了西方观众杜甫的祖国是一个诗歌文明比荷马史诗还绵长的国度,并非什么野蛮落后的地方。我想,作为中国观众,大多能感受这种善意,所以这部纪录片才能在国内形成轰动。

不过有意思的是,穿越一千三百年来充当这个文化大使的诗人杜甫,在他所生存的唐朝中国,是一个被政权遗弃的、也不受普通读者欢迎的“失败者”。他曾经“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛”,也曾“但觉高歌有鬼神,焉知饿死填沟壑”。直到安史之乱后流窜西南,他写的几乎都是苦难。

可以说,杜甫的战时诗就是安史之乱那时的“方方日记”,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”、《兵车行》、“三吏”“三别”,搁今天一定会被人骂,幸好他早就被教科书钦点为“伟大的爱国诗人杜甫”。

《杜甫,中国最伟大的诗人》中出镜最多、评点杜甫最到位的汉学家宇文所安,曾在《自我的完整映象——自传诗》(中译本收录于《北美中国古典文学研究名家十年文选》,江苏人民出版社)一文明确地提出,中国古诗是一种真正意义上的自传诗——而杜甫的诗则是其全面体现。

自传诗与日记的异同在于,它们都必须忠实于记录个体命运折射的时代从而提出证言,而自传诗则从更宏观的角度,借鉴天地、众生对自身和人类进行反躬自省,在证言其上加上诤言。杜甫诗如此,纪录片秉承其同名作、汉学家洪业的《杜甫,中国最伟大的诗人》和宇文所安的精神,也如此建构它的传主的复杂面貌,虽然它的叙事脉络很简单,但深刻之處都藏在迈克尔·伍德的解说词里。

这样一个逆行“写日记”的杜甫,也可以说他是乌鸦嘴,是不合时宜的预言者西比尔,其实他只是忠实于祖国命运的被流放者。BBC纪录片一开始描述说:杜甫“早年就知道他看待世界的方式是‘它应该是怎样而不是‘它实际上是怎样”。这符合西方学界对儒家理想主义者的理解。而纪录片没有明说,却用余下的大部分时间呈现了杜甫的写作角度是怎样一点点地从“它应该是怎样”转向“它实际上是怎样”的。

而书写“它实际上是怎样”是需要赤裸裸的勇气的,杜甫的不合时宜就来源于此,他欠缺(或不乐于)李白的超逸、王维的优雅、白居易的通俗,使得他在生前知音寥寥,而到了国情更惨烈的中晚唐才赢得他的第一批忠实读者,在两百年后的宋诗推崇中才成就诗圣的地位。

正如本片所说:安史之乱是唐朝的转折点,是杜甫诗的转折点。事实上也是这部纪录片的转折点,从此而降的解说词充满真知灼见。

首先令人惊讶的是,他对《同诸公登慈恩寺塔》秦山忽破碎的解读如此神奇:“秦山忽破碎,泾渭不可求。俯视但一气,焉能辨皇州。”被赋予了神秘主义色彩,成为西方传统里诗人预言能力的证据,诗人对时代浩劫山雨欲来的敏感,一下子鲜明落实了。接着把安史之乱与“一战”相比,把近代中国难民影像叠加西安城墙,继而引出“杜甫诗歌出现了其后中国历史的图像”,这样一来,杜甫在中国的枢轴地位跃然而出。

同时,甚至跨域借鉴在第一次世界大战之中,西格蒙德·弗洛伊德写下的一篇关于伤心的文章。他说,“一个人可能为了一种理想或文明感到深深的悲伤,就像是为了自己所爱的人一样,我认为这就是杜甫所经历的——一种文化的哀伤。”

当一切浑然相融,我们听到如此穿越的句子时也毫不意外:“但他并不害怕,因为另一位流亡者但丁说‘我们的命运不能被移除,因为它是对我们的馈赠。”仿佛但丁的幽灵、莎士比亚的幽灵,都通过伊恩·麦克莱恩爵士深情的念叨与杜甫之灵相通,他们互相安慰,尽管在现实的今天他们的后代们却难以做到。

西方视野看杜甫,另一个关键点在于“乱世与太平”对于一个诗人的意义,纪录片触及了这点。回到安史之乱,片中牛津大学的刘陶陶教授断言说,如果没有安禄山就没有我们今天熟知的杜甫,这也是中国人普遍的观点,源自清代诗人赵翼《题元遗山集》那句“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”。当代诗人西川也说过“杜甫的写作成就于安史之乱,没有安史之乱,他可能也就是个二流诗人。他被迫走进了安史之乱,将周身的感觉器官全部打开,记录下自己的颠沛经验,接通了一己‘天地一沙鸥的存在与当下历史、古圣先贤的坎坷,将自己的文字提升到日月精华的程度,同时解除了王维式的语言洁癖,靠近、接触、包纳万有。”

我的看法不尽然,西川的话很精辟,但倒过来理解未尝不可,正因为杜甫“靠近、接触、包纳万有”的诗歌能力,他遇见安史之乱里面的繁重题材才能驾驭,否则为什么千万受劫的诗人当中为什么只成就一个杜甫?

纪录片呈现了乱中的杜甫,也对太平中的杜甫不吝笔墨。草堂时期的杜甫无疑更亲和当代西方人,“老妻画纸作棋局,稚子敲针作钓钩”这样的充满人性幽默和生机的诗,是当代英美诗的主流。宇文所安也幽默说出他反对苏轼说杜甫“一饭未尝忘君”,他说杜甫生活宽裕的时候不会想起皇帝,在草堂时期大量写关于食物的诗,“体现出传统“儒家英雄叙事”中缺失的杜甫对感官享乐的追求。”这点正是中国研究所回避的,他并非我们教科书里一味往苦里塑造的那个惨老头儿杜甫。

事实上,我们可以从更宽广的角度看杜甫的“成圣”史。诗歌是一门高、精、尖的艺术,最好的诗人往往超前于整个时代的审美能力,也超前于整个民族对自身命运的理解。那就是说,杜甫身处的盛唐及中唐,几乎没有人能够完整地理解他的诗歌意义,也很少人能接受他于诗歌作出超越应酬、一己悲欢的努力,得出那些沉重、艰涩、庞杂的诗篇。在一片富丽堂皇的酬唱之中,他的悲叹和忧虑如此不合时宜,他的音韵之拗格、破格,词语组合之强硬锐利,也是不合时宜的,即使千年后的今天去读他依然是一个先锋派。

但到了战乱频频的晚唐,到了汉文化更稳定下来的北宋、丧失半壁江山的南宋,一般的读书人都醒悟到杜甫是民族命运的预言者,是不止局限于唐代的众生灵魂的安魂者。他的胃口如此之大,消化了多少不能被历史学家、社会学者所消化的宏观与细节。诗人是保存文化根脉的巫师,崖山之后、南明之后,汉人读杜甫,更明白兴亡是怎么回事,明白什么是我们需要珍惜的语言、事物、情感。韩愈、李商隐、黄庭坚、杨慎、宋诗派等一路下来的推崇,实在是心有戚戚焉的寄托。

至于另一原因则出自杜甫的诗人形象,他在一个个崇拜者的复述中建立起一个配得起他诗中悲剧时代的悲剧英雄形象。而恰恰杜甫的诗是最完备的“自传诗”,故能完美地保留自身的灵魂于文字之中,“见字如晤”这四个字形容读杜诗能见其人的感受最贴切不过。这样的诗与人互相映照的情景,的确可以哀感顽艳,使杜甫在中国的各个阶层都得到认可。

然而,要在更重视人性的西方引起共鸣,需要超越悲剧的那个杜甫。像写给妻子的《月夜》被引用是非常必须的,此诗写于天宝十五年,杜甫离家欲投奔灵武行在,反而途中被叛军俘虏至长安,有家归不得,写诗与妻。在这种大时代的流离背景前,诗人一反古诗传统写妻子总是“拙荆”“山妻”那些自谦滥调,反而用罕见的描写美人的惊艳修辞去写中年妻子,难得之余,一如《杜臆》所云:“‘云鬓‘玉臂,语丽而情更悲。”把美的脆弱和宝贵都凝结在泪水晃动的朦胧之中。

圣人不外乎一个知字,知天命知人情知盛衰,诗圣更是体察入微。孔子曰:“所谓圣人者,德合于天地,变通无方,窮万事之终始,协庶品之自然,敷其大道,而遂成情性,明并日月,化行若神,下民不知其德,覩者不识其邻,此谓圣人也。”换言之,圣人置身命运之中泰然任之的态度很重要,杜甫晚年随意漂泊,诗篇“浑漫成”,也是这个境界的体现。

纪录片中宇文所安也指出这种“任运”的力量之大:“我不能想象更有趣的流放地,在峡谷之中虽然对自己的身体造成了很大的伤害,但杜甫的天赋正是获取创造性的、充满想象力的自由。”纪录片最后从中国式宇宙的框架(“这是一个不断运动,充满了巨大改变的世界”)寻找诗人的秘密根源,宇文所安道:“情不自禁地,语言能够到达你认为汉语无法企及的境界,这就是挣扎于日常的偶然性并试图从中找出意义的艺术……”迈克尔·伍德补充说:“杜甫面对着自然与时间的广阔和人为的极限达成了妥协。”言简意赅,这是多少中国学者未能点出的杜诗机要。

要说这部纪录片的瑕疵,主要是三点,第一是一语带过了重要的秦州(天水)时期,那是杜诗彻底成熟的时间地点。

第二,很明显,公孙大娘/李十二娘舞剑那段落入传统西方漫画式的清朝中国人想象,那像是玉娇龙不是唐朝一个西(域)化妇人——剑器与浑脱是西域胡舞,其异国情调其自由奔放,成为唐文明另一面的象征,因此才会被杜甫如此重视。不过,从这首诗中寻找诗人命运戏剧性,联系头尾,这是西方纪录片的惯技,它成功了。

第三点是对中南大学杨雨教授的论点不加质疑地接受——她说:“很多年轻人很欣赏他的是在那样的痛苦中他还表现得很快乐的一面,能让我们感受到生活的希望。”这种简单的正能量近乎胡说,接着她和她的汉服学生们还认为杜甫给李龟年写诗“一定是按流行音乐可唱的曲调创作” ,然后演绎了一幕浓浓方文山风的歌唱。如果制作者以为这样能揭示杜诗能接今日中国之地气,无疑是一个误会。

中国的明白人都知道,杜诗的现在意义在哪里,在于他的质疑、直面和解剖、呈现。在纪录片的结尾,它也“图穷匕见”,说杜甫不只是一个诗人,“他的诗不仅仅可以展现自己的感情,还能象征整个文明在道德上的感悟能力”——这听起来多像是对杜甫光谱辐射而至的、缺乏道德感悟的那些人的一种讽谕和感召?“在他的诗歌中,他在建构这个国家的价值观方面比任何皇帝都做得更多。他用汉语中最伟大的语言,阐述了作为一个中国人意味着什么?”——一定不是意味着战狼,而是一个知耻近乎勇的承担者。

伊恩·麦克莱恩爵士读杜甫遗作《风疾舟中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》最后两句时,镜头呈现朗诵者是闭嘴的,只剩下画外音袅袅。这镜头如此动人,恰恰证明了“文章千古事,得失寸心知”的唏嘘。我感激汉语与英语的力量,穿越那些纪录片套路、俗例和假古董一样的当代景观,让我们再度成为杜甫的知心人。

也许这是一个契机,让东西方人都学习像杜甫那样理解我们面临的时代。