资本配置效率会影响企业创新投资吗?

——独立董事投资意见的调节效应

马连福,高 塬

(1.南开大学中国公司治理研究院,天津 300071;2.南开大学商学院,天津 300071)

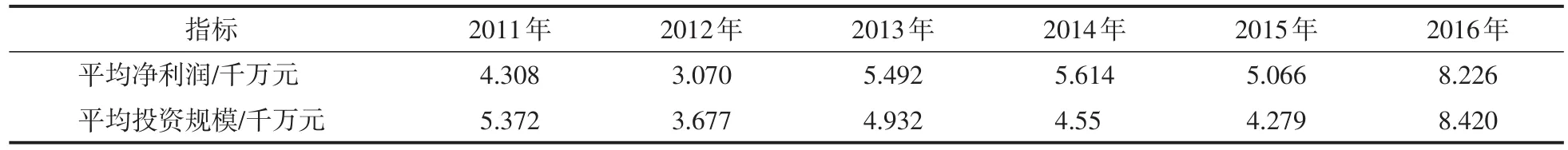

优化资源配置是提高创新产出的关键。技术创新具有专业性和保密性,加上科研突破的偶然性,使得创新的成功率和商业转化效果具有不确定性[1],这些因素给研发过程的监管带来了难题。表1的数据显示,上市公司投资项目之和接近甚至超出了企业利润,企业普遍面临较高的投资风险和较大的资金压力,公司需要在创新投资与资源分配效率之间寻找平衡,寻求在可持续发展前提下效益的最大化。

表1 2011—2016年A股上市公司平均净利润与平均投资规模Tab.1 2011—2016 average net profit and average investment scale of A-share companies

熊彼特指出,创新的本质是通过“建立新的生产函数”把关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系中,实现生产效率的提升[2]。各要素的投入水平和配置方式是创新活动成功的关键。已有研究围绕企业流动资产的来源、规模探讨了创新投资、研发平滑、创新绩效等受到的影响[3-5],并考察了资源冗余为应对不确定性冲击起到的作用[6-7]。后续研究还考察了不同资产配比与企业创新的关系[8-10],使得创新研究由关注资金、冗余资源向关注资产的流动性特征与最优配置结构转变[11]。市场提供了资源交换的条件,拥有充足流动资金的企业可以通过内外部市场获得用于研发活动的优质人力、技术、设备、土地等必要资源,而不同资产之间的流动性差异构成了企业分配投资优先顺序的关键。产业组织理论认为创新投资具有高调整成本、高风险、长回报周期等特征[9],因此,创新投资决策不仅是基于技术与战略的考量,更是对企业财务资源整合能力的考验。资本配置效率体现了企业对资本要素流动性和投资项目风险的约束,并最终影响企业的创新活动[12]。尽管当前创新研究逐渐深入资源优化过程,但是对资本配置效率与创新投资的相关性缺少系统的梳理。此外,董事会是决策的核心机构,其中独立董事更是被《公司法》赋予对重大投资事项发表意见的权利,可直接参与公司重大投资与创新投资的决策过程。但当前研究多从技术背景或网络位置出发探讨独立董事对企业创新的影响,忽视了从财务监督和资源优化角度考察独立董事对创新活动的作用。

本文通过资本配置效率考察创新投资变化,并结合治理理论探索独立董事在创新活动中的履职效果和路径。主要创新之处在于:①从资本配置出发考察创新投资,拓展了基于资源优化与融资约束对研发活动影响的研究,根据不同资本配置效率下管理者对资本要素的流动性与投资风险的约束特点,分析检验企业创新投资的变化规律,并比较创新投资与固定资产投入的变化趋势,揭示企业投资偏好;②借助独立董事发表投资意见行为研究董事会参与创新决策的效果,相较以往的静态董事会结构研究引入动态行为变量,针对性地检验了独立董事在不同资本配置效率下对创新投资的优化。上述研究工作揭示了企业经营者在效益与成长性之间的权衡,凸显了资源整合能力与创新之间的联动性,为评估经营者能力、完善董事会治理机制提供启示。

1 文献述评

1.1 资本配置与企业创新

除了基于外部资本市场实施的企业间资本配置以外,还存在管理者主导的企业内部资本配置[12]。ALMEIDA和WOLFENZON[13]认为企业通过合理配置内部各项资产的流动性实现企业效益最大化,促进内部资本市场的帕累托最优。通过归纳现有研究,方军雄[14]、钱雪松等[15]学者以企业投资水平与投资机会的匹配度衡量资本配置效率,显示出企业对资本要素流动性的约束程度:资本配置过度时企业留存的流动资产减少,资本配置不足时企业留存的流动资产增加[16]。

从微观视角出发,资金是企业进行研发活动的先决条件。早期研究关注了流动资产规模对创新投资和绩效的影响效果。朱丹和陈国庆[17]指出,研发活动是企业培育竞争力的关键,企业的预算管理对于维持研发活动有序高效进行具有重要作用。尽管MM理论认为投资活动与融资活动并不相关,但创新活动因其调整成本高、投资回报周期长等特征对稳定现金流供应的渴求度较高。蒲文燕和张洪辉[3]发现,创新投资与企业的现金持有呈正比,说明企业会提高自身的现金持有以应对技术创新的需要。HE和WINTOKI[18]则发现出于培育竞争力和获得投资者关注的双重考量,近年来美国公司因R&D投资加大而不断推高现金持有水平。研发活动需要一定的现金资源储备以应对不时之需,吴淑娥等[4]发现企业持有的现金资源增加能够增强创新投资的平滑性,保障研发活动有序、高效地进行。将创新过程中的不确定性应对纳入考量,促进了创新研究拓展至企业的融资约束问题[19]。鞠晓生等[9]、BOOTH等[20]指出,内外源融资能够帮助企业应对财务和市场风险的冲击,避免创新活动因资金链断裂而停止,而创新活动一旦突然中断,将会给企业造成重大损失。上述研究基于微观视角,涵盖了资金规模和不确定性应对两种因素下资源配置对创新活动的影响。

也有研究从宏观的资源构成和配比出发,运用实证研究、包络分析、数理模型研究等手段,探究创新活动中资源投入的最优组合。王京和罗福凯[21]发现知识资本与企业技术的均衡配置有助于企业成长。特别是对高新技术企业而言,其核心竞争力基于对人力资源、实物资源、资金投入等整合而成[16]。企业的资本配置往往因其个体而异,李艳和杨汝岱[22]发现地方国有企业对政府保护政策的依赖造成了资源配置效率的下降,进而影响企业的成长。这类研究将资源互补与平衡的理念纳入企业创新的研究范畴内,关注交易成本下降对资源配置有效性的提升。不过,相关研究关注的对象因相对抽象而难以体现企业创新的具体情境,对创新影响因素的作用路径也难以考察。

因此,从企业层面的资本配置效率出发探讨创新行为具有重要而现实的意义[23]。钱雪松[12]基于2009年产业振兴规划的自然实验发现,以“投资—投资机会”测度的资本配置效率在政府的产业振兴规划与企业全要素生产率之间起到调节作用。王雷和赖玉双[11]也验证了资本配置效率对战略新兴产业创新具有正向显著影响。以实际投资与预期最优投资偏差衡量的资本配置效率较好地弥合了前述微观与宏观资本配置研究中的不足。该指标基于实际投资与预期最优投资偏差,对资产组合的流动性受约束程度进行了测度,同时该指标的测量以现金持有水平和成长性等财务指标为基础,紧紧围绕企业内部资源这一微观层面要素。为此,本文考察资本配置效率与创新投资相关性,既是对资源优化研究视角的创新,也搭建了企业资本配置决策和创新决策的桥梁。

1.2 独立董事与创新决策

已有研究重视管理者对创新活动的影响,验证了薪酬、风险偏好、创新热情、过度自信等对研发的促进作用[24-27],也认识到CEO权力、悲观情绪、管理层防御行为等对创新的负面效果[28-29]。然而,董事会的作用也不容忽视,尤其是独立董事作为中小股东利益的代表,不仅会强化企业在财务上的抗风险能力、提升研发投资的持续性和平滑性,还会督促管理者通过创新来强化企业竞争力,并且制止其不当行为[29]。

胡元木等[29]指出,具有技术背景的独立董事能够协助高管优化战略决策,催生战略变革。技术董事的专业意见能提升方案可行性,提高企业的风险把控能力,把握稍纵即逝的市场机会。独立董事的技术背景有助于其掌握和评估研发活动的隐性信息,降低与管理层之间的信息不对称,而且董事的“朋友圈”也为其获取资源和信息提供了便利,从而降低企业创新失败的概率。另一类关注董事会与企业创新的研究着眼于董事网络的作用。组织学习理论指出组织能够观察和复制其他组织在应对外部不确定性时的成功经验。以此为依据,HAN等[30]验证了中国上市公司经由连锁董事模仿其他同行业企业的研发投资强度的现象。马连福等[31]发现,董事会的网络位置对于企业的创新投资具有显著影响,随着网络中心性的升高,企业的创新投资增强。严若森等[32]进一步验证了组织冗余对董事会网络与创新投资的相关性起到调节作用。此外,还有研究探讨董事会异质性以及董事会断裂带对企业创新的影响,凸显了董事会成员对创新投资与产出的深远影响[33]。

企业的创新决策是企业经营环节的一部分,需要技术与财务知识的双重智力支持。《公司法》规定,独立董事需要对关联交易、资产变动、投资收购等事项发表独立意见,担负重要的财务监督职责,直接参与资本配置决策。许楠和曹春方[34]发现独立董事能够通过关系网络为公司建立信息优势,降低现金持有并缓解企业融资约束。冉光圭[35]发现具有会计专业背景的独立董事会关注公司会计信息质量。这些研究表明积极介入公司投资决策活动的独立董事,不仅能够发挥监督作用,还能协助企业解决财务困难、控制财务风险,从提高财务绩效的角度提供专业意见。目前有关董事会对创新的研究往往集中在技术咨询能力、董事网络关系等方面,欠缺对独立董事履职能力、履职路径和履职内容的考察。从财务和战略角度来看,独立董事提供的专业建议可以提升创新成功率,增强管理层对风险的把控能力,在行业竞争中脱颖而出[36]。本文探讨了独立董事在资本配置与创新投资中扮演的特殊角色,挖掘出其意见背后蕴含的监督强度和决策偏好。

2 理论分析与假设

2.1 资本配置效率与创新投资

提高资金的使用效率,避免因投资失衡导致的财务困境,是企业在市场竞争中脱颖而出的关键。随着资本配置效率提升,资本投向根据回报率从高到低依次满足需要,并最终满足边际收益率相等[11]。WURGLER[37]指出,越活跃的资本市场,越倾向于将更多资本投资于有潜力的新兴项目,并减少对传统项目的投资。内部资本市场有效理论认为,有效率的内部资本市场可以节约信息成本,将闲置资金配置到边际收益高的项目中,解决企业的投资不足问题,让资金流向现值为正的项目[11]。因此,资本效率提升有助于优化企业资本要素结构,增大对研发项目的投资力度。然而,随着资本配置效率提升,企业的投资规模可能存在增大与减小两种趋势,需要分别加以分析。

当资本配置过度时,企业投资风格偏向进取,甚至使用高成本的外源性融资维持资本支出[38]。管理者往往在资本配置过度的企业中扮演了重要角色,SHEU等[39]对中国台湾企业的研究发现,过量的现金资源会促使管理层防御概率增大,为构建商业帝国而使企业增大投资支出,对R&D项目风险控制下降。过度自信的CEO在与股价表现高度相关的收益激励下,会加大对R&D项目的投入,但这些冒险行为往往是低效率的,有损股东价值。此外,风格进取的管理者往往希望通过创新活动占据市场先机,获得“赢家效应”,使得企业扩大创新投资的规模[9]。在资本配置过度的条件下,随着管理者对流动性约束的放松,企业对于高风险的研发投资项目容忍度增强,使企业创新投资维持在较高水平。当资本配置不足时,资本配置效率的提升与总投资支出水平正相关,而资本配置效率的下降意味着资本支出规模的下降。LAI等[38]发现受融资约束、债务规模等的限制,企业经营者对企业内部资本要素的流动性和投资项目风险的约束增强,会降低R&D项目的投入。与之相似,资本配置不足时企业的投资水平低于最优投资水平,风格偏向保守,对投资的成本、收益、期限较为敏感。而创新活动具有风险高、收益不确定性大、回报周期较长等特点,会导致风格保守的经营者选择缩减创新投资的规模。基于此,本文提出以下假设。

H1a 资本配置过度的程度越高,创新投资规模越大。

H1b 资本配置不足的程度越高,创新投资规模越小。

合理的投资既需要考虑规模,也需要考虑结构。对企业而言,在预期最优投资的限制下,需要根据不同投资在成本、收益、风险等方面的差异合理地安排各项具体投资的比例及顺序。在现金流充足或不足条件下,不同种类投资支出在调整成本、预期收益、回报期限、风险大小等方面的差异,将会影响企业投资结构的变化。CUERVO和UN[40]结合实物期权理论和资源依赖理论指出,仅掌握内部知识资源的企业往往倾向进行创新投资,同时掌握内部知识资源和外部知识资源的企业会在创新投资与其他投资之间进行选择,而缺乏内部知识资源的企业很少进行创新投资。创新投资和固定资产投资是企业常见的资本支出类型,在企业投资活动中存在竞争与替代。AMIR等[41]发现,创新投资与固定资产投资同时增大或减小,并且固定资产投资对创新活动具有支持效果,但二者并不维持同比例变化,其中固定资产投资对创新投资具有一定的替代作用。

BROWN和PETERSEN[42]发现,当企业遭遇财务困境时,对固定资产投资的缩减会高于创新投资。KLINGEBIEL和RAMMER[43]也发现,受研发活动高调整成本的限制,面临严重融资约束的企业会放缓创新投资缩减的速度。对于资本配置不足的企业,研发活动的调整成本是流动性和风险约束外经营者的重要考量因素,为了避免因创新投资缩减过度导致的技术人员外流、研发活动中断等给企业带来的损失,企业需要缓和创新投资的缩减趋势。相较而言,固定资产投资的调整成本较低,当资本配置不足时缩减的趋势会更快。这意味着随着资本配置不足的加剧,创新投资缩减的趋势要弱于固定资产投资。

另一方面,资本配置过度时,企业的投资活动超过了预期最优投资规模,会影响企业正常经营活动的可持续性,寻求外源性资金支持又会升高资金使用成本,使用高成本资金进行高风险的研发活动会进一步降低企业应对不确定性的能力。KOTHARI等[44]比较后发现,创新投资未来收益的不确定性高于其他资本支出。对资本配置过度的企业而言,管理者可能出于过度自信、商业帝国构建等原因放松了对企业资本要素流动性的约束,并且借助R&D项目掌控更多内部资源,但不可持续的创新投资以及过高的财务风险会给管理者职业生涯带来风险,超出了管理者通过投资R&D项目所获取的收益。相较而言,固定资产投入具有以下特点:①固定资产可用于债务抵押从而获得流动资金,有助于企业获得更大的融资弹性;②固定资产投资对于提振地方经济具有促进作用,有助于维持企业与政府的良性互动;③管理者可以利用固定资产投资控制更多的企业资源,提升任内业绩表现。对管理者而言,综合考量后在资本配置过度状态下继续增大创新投资,不仅给企业财务造成沉重负担,维持相应创新投资也存在困难。当创新投资为管理者带来的综合收益低于其积累的风险时,管理者就会选择将投资重心调整到其他项目。这些因素导致在资本配置过度条件下,企业对固定资产投资的扩张速度将超过对创新投资的扩张速度。基于此,本文提出以下假设。

H2a 随着资本配置过度的加剧,企业对固定资产投资的增加程度超过对创新投资的增加程度。

H2b 随着资本配置不足的加剧,企业对固定资产投资的缩减程度超过对创新投资的缩减程度。

2.2 独立董事财务监督的调节作用

对于陌生领域的技术开发,独立董事往往会从避免研发失败造成股价冲击的角度采取规避策略。LIU等[45]发现,独立董事会抑制公司的非效率投资行为,增强公司对投资机会的把握能力。BALSMEIER等[46]考察了董事会独立性对创新的影响,他们发现独立性提升有助于促进公司获取专利,但这些专利主要集中在公众熟知的主流创新领域内。与创新带来的市场地位、产业变革等相比,独立董事更加重视创新能否在短期内取得可视化效果,因此,他们一方面督促管理者进行创新,另一方面又规避风险过高的投资项目[46]。发表独立意见则是独立董事参与董事会决策的重要形式,并且促进其更准确地了解企业内部信息,从而提升判断的准确性和全面性。独立董事需要对发表的意见负责,声誉激励增强了其监督的积极性。另外,独立意见往往由多名独立董事联名发表,增强了意见的约束力度和独立董事的话语权。通过参加会议和发表意见,独立董事的观点获得了公开表达的渠道,并受到管理层重视[30]。对独立董事而言,既要增大创新成功率以获得行业竞争力,也要避免投资波动影响公司的正常运营。

资本配置过度时,企业的投资超过了维持正常运营的最优水平,加大投资意味着借助外部融资来维持创新投资,导致不可持续的高风险投资行为。企业过度投资的背后可能是管理者基于过度自信、商业帝国构建等因素导致的流动性和风险约束放松,损害股东利益。为此,独立董事出于维护中小股东利益的角度出发,对管理层的非效率投资行为加以干预。LIU等[45]发现,独立董事能够及时制止管理者的过度投资行为,改善公司的投资策略。LU和WANG[47]也指出,独立董事倾向选择风险小、回报快、效果可量化的研发活动,并且对于高杠杆条件下继续增加高风险的创新投资持保留态度。这显示在资本配置过度时独立董事会抑制企业增加创新投资等高风险投资项目,使得企业在资本配置过度状态下对投资机会的选择重归理性区间。

当资本配置不足时,独立董事基于股东利益出发,会督促管理层积极履职,提高对投资机会的把握能力,加大闲置资金的利用率,增加对R&D等带来未来成长性项目的投资支出。与此同时,独立董事倾向将创新投资向企业熟悉的创新领域进行调整,增加研发成功率和成果转化速率[46]。最后,为了避免研发活动因资金投入波动而受到影响,独立董事也会倾向在资本配置不足条件下维持创新投资的稳定,避免随投资规模缩减而快速下降。基于此,本文提出以下假设。

H3a 独立董事投资意见的充分表达会抑制资本配置过度对创新投资的放大效果。

H3b 独立董事投资意见的充分表达会缓解资本配置不足对创新投资的抑制效果。

3 研究设计

3.1 回归模型设计与变量

资本配置效率参考李鑫和李香梅[48]的研究,以RICHARDSON模型为基础建立如下模型。

其中,Invest为投资规模,计算方式为(购建的固定资产、无形资产及其他长期资产的支出+取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-当期的折旧费用-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额)/总资产。Growth为公司成长性,以托宾Q代理。Size为公司规模,以总资产对数表示。Lev为公司财务杠杆,以资产负债率表示。Ret为息税前的每股收益,考虑国家政策对不同规模科技公司创新投资的减税政策,采用息税前的指标进行衡量,排除政策对数据的干扰。大于0的模型残差记为Over,小于等于0的残差记为Under,作为投资过度及投资不足的衡量指标。Under显示企业投资低于预期最优投资规模,偏离程度越高,企业投资风格越保守,对资本要素的流动性约束加强。同理,Over显示企业预期投资风格进取,放松了对项目风险和资本要素流动性的约束。基于假设,提出分步回归模型。其中,RD为创新投资水平,使用创新投资金额占营业收入的百分比衡量[49]。Pref为投资趋势,综合AMIR等[41]的研究,比较当期较上期创新投资与固定资产投入的变化量。对资本配置过度的情况,当固定资产投资的增加程度超过对创新投资的增加程度时取值为1,否则取值为0。对资本配置不足的情况,固定资产投资的缩减程度超过对创新投资的缩减程度时取值为1,否则取值为0。Opinion是调节变量,为年内独立董事针对投资事项意见数的对数(根据《公司法》中独立董事对重大事项发表意见的要求,统计其中投资收购事项数量)。Control为控制变量,包括资产负债率(Lev)、第一大股东持股比例(Share)、独董比例(Indepr)、董事会规模(Boardsize)、公司成立年限(Age)、总资产收益率(ROA)、董事长总经理两职兼任(Dual)、前三名高管薪酬对数(Salary)以及行业和年度虚拟变量。

3.2 数据来源与样本选择

2004年,开始公布独立董事投资意见,因此,本文选取2004—2017年A股上市公司数据进行研究。剔除金融行业公司、ST公司以及数据不全的观测值,对连续变量在1%水平进行Winsorize缩尾处理,共获得8 358个观测值,其中资本配置过度3 682个,资本配置不足4 676个。本文数据来自CSMAR数据库,采用Stata 14.2软件进行统计和回归分析。

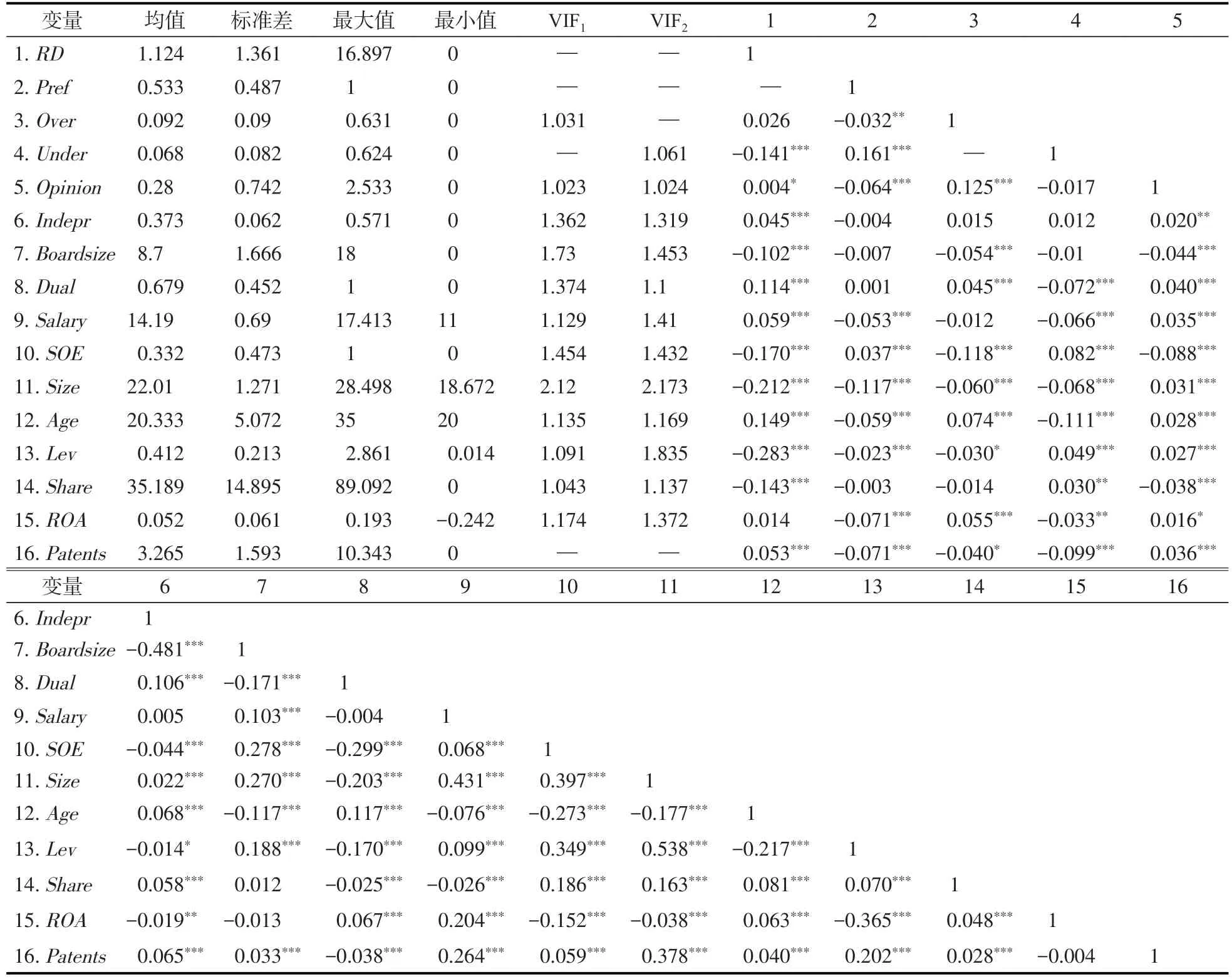

3.3 描述性统计和相关分析

表2为8 358个样本的描述性统计及相关分析结果。

表2 描述性统计和相关系数分析Tab.2 Descriptive statistics and correlation coefficients analysis

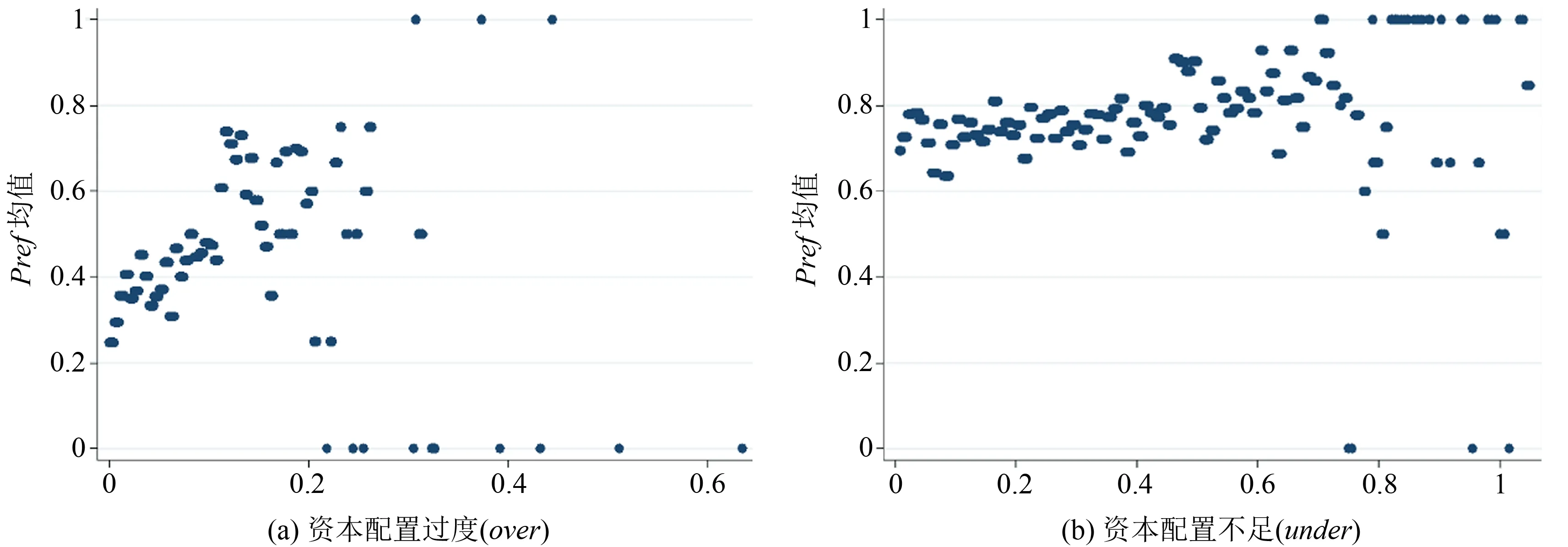

可以看出,RD均值为1.124,标准差为1.361,最大值为16.897,最小值为0,与既往研究统计结果近似[49]。Over均值为 0.092,标准差为0.090,最大值为 0.631,最小值为0。Under均值为0.068,标准差为0.082,最大值为0.624,最小值为0。资本配置不足的企业较多。Opinion均值为0.280,标准差为0.742,最大值为2.533,最小值为0。其他指标均值与刘慧龙等[50]研究的统计结果近似,说明样本选择不存在抽样偏差,具有较好的普适性和代表性。表2还汇报了Pearson相关性系数及方差膨胀因子检验结果。资本配置过度与创新投资金额对数和创新投资占比正相关,资本配置不足与创新投资规模和占比显著负相关。独立董事投资意见与创新投资显著正相关。各变量方程膨胀因子小于10,不存在多重共线性问题(VIF1、VIF2分别是Over、Under组中计算得到的各变量方差膨胀因子)。另外,以0.001为区间宽度绘制Over、Under与区间内Pref均值的散点图(见图1)。Over与Under取值增大时,观察值密度呈下降趋势。图1(a)中Pref均值呈现由0.2向0.8靠拢的趋势,显示随着资本配置过度(Over)的程度增加,固定资产投资的增长趋势超过创新投资的增长趋势。图1(b)中Pref均值呈现由0.6向1.0靠拢的趋势,显示随着资本配置不足(Under)的程度增加,固定资产投资的缩减趋势超过创新投资的缩减趋势。

图1 随Over和Under变化的Pref均值Fig.1 Distribution of mean Pref with Over and Under

4 研究结果和检验

4.1 回归结果分析

表3为回归分析结果,检验资本配置效率对创新投资的影响。M1和M2是资本配置过度和资本配置不足对创新投资的回归模型,对应H1a和H1b。本文进行了Hausman检验并选择固定效应模型。M3和M4分别为资本配置过度和资本配置不足对投资偏好的Probit回归模型,对应H2a和H2b。M1和M2的Within R2分别为0.131和0.113。在M1中,Over的系数为正但不显著,表明随着资本配置过度加剧,企业的创新投资并未显著提升,H1a未得到验证。可能的原因包括:首先,资本配置过度时降低了经营的可持续性,此时增加创新投资会进一步加剧企业经营风险,而管理者承担风险意愿不同;其次,资本配置过度显示企业并不欠缺投资机会,受悲观情绪等非理性因素影响,管理者会选择其他投资机会。M2显示资本配置不足与创新投资显著负相关,表明资本配置不足越严重,企业用于创新投资的规模越小,H1b得到验证。这和考察融资约束与创新投资相关性的文献结论具有一致性,表明资本配置不足时经营者对流动性和风险的约束抑制了创新投资。M3中Over与Pref显著正相关,显示随着资本配置过度的程度增大,企业对固定资产投资的增加趋势会超过对创新投资的增加趋势。M4中Under与Pref显著正相关,说明随着资本配置不足的程度增大,企业对固定资产投资的缩减趋势会超过对创新投资的缩减趋势,H2a和H2b得到验证。上述结果拓展了AMIR等[41]的研究,显示固定资产投资相较创新投资的变化趋势更快。

表3中的M5~M8检验了独立董事投资意见对资本配置效率与创新投资之间的调节作用。为避免共线性问题,对交乘项进行了去中心化处理。M5和M6验证了Opinion在Over和RD之间的调节作用,对应H3a。M5和M6中Over系数为正,与M1一致,同时M6中交乘项系数为负但不显著,H3a未得到验证。可能的原因是:首先,结合H1a的检验结果,当资本配置过度时,创新投资并未显著增加,独立董事未能发挥缓解创新投资过度、控制研发风险的效果;其次,资本配置过度的企业中管理者可能存在过度自信或管理层防御行为,抑制了独立董事意见的表达。M7和M8验证了Opinion在Under和RD之间的调节作用,对应H3b。M7和M8中Under系数显著为负,与M2一致,同时M8中交乘项系数显著为正。并且,M8的R2较M7进一步增大,表明交乘项加入后解释力度增强,H3b得到验证。该结果表明,独立董事投资意见的充分表达会缓解投资不足对创新投资的抑制效果,显示独立董事面对过于保守的经理人时更能发挥作用,督促其为股东创造价值并承担经营风险。

表3 研究假设的检验结果Tab.3 Test results of the hypothose

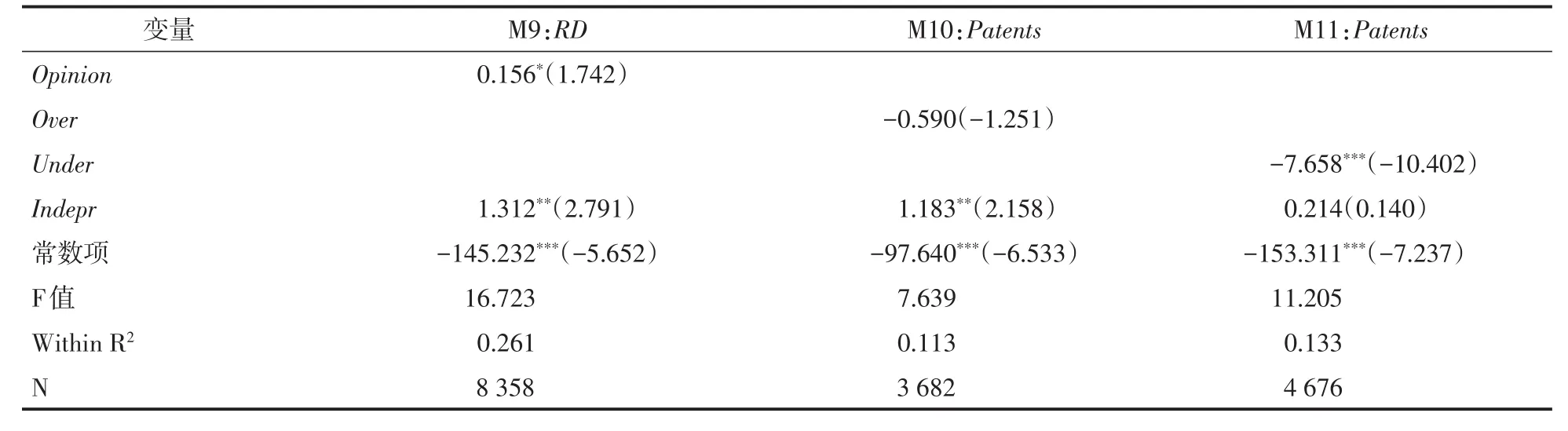

本文进一步验证了独立董事投资意见与创新投资的相关性,结果如表4所示。M9显示Opinion系数显著为正(系数0.156,t值1.742),且Indepr系数显著为正(系数1.312,t值2.791),表明独立董事投资意见的增加和独立董事比例的增加都能提高创新投资的水平,独立董事加强履职对于企业具有正面作用,这一结果拓展了基于董事会静态结构的研究,进一步验证了独立董事从投资优化的角度对创新决策的影响。

表4 进一步检验的结果Tab.4 Further test results

此外,本文还考察了资本配置效率对创新绩效当年专利申请数量对数(Patents)的回归结果。M10的结果显示资本配置过度与专利申请之间并不显著正相关,说明创新产出并不取决于总投资的规模,过度投资甚至会造成资金浪费。结合前文分析,即资本配置过度时,资金并不一定进入R&D项目。而M11显示资本配置不足与专利申请数量显著负相关,表明资本配置不足显著抑制公司的创新绩效,这也解释了独立董事关注创新投资的逻辑。此时,随着资本配置效率的升高,创新投资不足现象得到缓解,促进创新产出。企业在预期最优投资水平附近,创新产出达到效益最大化。

4.2 稳健性检验

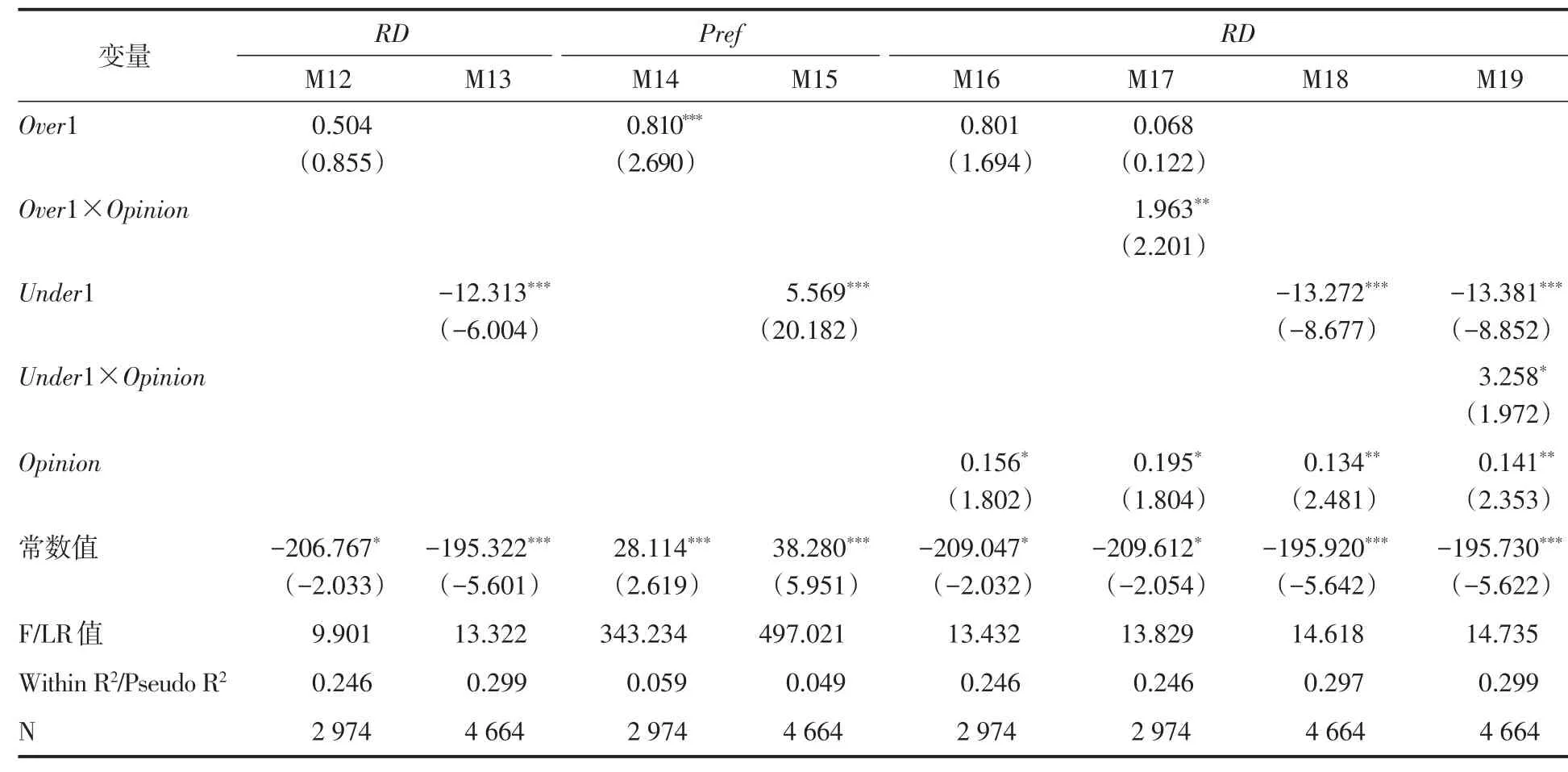

本文首先通过替换变量的固定效应模型检验稳健性,将RICHARDSON投资效率模型中衡量成长性的指标替换为营业收入增长率[50],从而获得新的资本配置过度与资本配置不足指标Over1和Under1并代入模型,结果如表5所示。M12中Over1系数不显著,M17中两者交乘项显著为正但Over1系数不显著,H1a和H3a不成立。M13中Under1与RD显著负相关,H1b得到验证。M14中与Over1与Pref显著正相关,H2a得到验证。M15中Under1与Pref显著正相关,H2b得到验证。M19中,Under1系数显著为负,且Under1与Opinion交乘项系数显著为正,H3b得到验证。上述检验结果与前文保持一致。

表5 替换变量的稳健性检验结果Tab.5 Robustness test by substitution variables

其次,采用Winsorize缩尾处理前的数据进行回归,表6列出了相应结果。M21、M22和M23分别验证了H1b、H2a和H2b,M26和M27表明H3b得到支持,说明前文研究结论依旧稳健。

表6 基于Winsorize前数据的稳健性检验Tab.6 Robustness test with the data before Winsorize

本文还结合企业性质对资本配置效率与创新投资的关系进行了分类检验,结果见表7。M28中Over系数显著为正、M29中Over系数显著为负,显示民营企业中随着资本配置过度的加剧,创新投资显著增加,符合H1a的预期,但国有企业中随着资本配置过度加剧,创新投资显著下降,不符合H1a的预期。这揭示了H1a不成立的重要原因,即民营企业经理人往往受到的约束较少,薪酬激励机制更加有效,风险承担能力较强,他们愿意增大R&D项目投资以追求未来企业成长。而国有企业受到薪酬制度约束,难以借助市场机制对经理人承担风险形成有效激励。同时,国有企业往往承担更多的社会责任,使得资本支出流向非R&D项目。另外,由于担负国有资产保值增值的重大责任,出于风险规避的需要和风险收益的权衡,国有企业经理人在资本配置过度时选择高风险的R&D项目的动机减弱。资本配置过度时国有企业与民营企业在创新投资上的差异,也揭示出资本配置过度时影响创新投资因素的复杂性。M30和M31中Under系数均显著为负,显示在国有企业和民营企业中,资本配置不足越严重,创新投资水平越低,H1b依然稳健。此外,针对H2a和H2b,本文选择Logit模型进一步加以检验,结果显示,M32中Over系数显著为正,M33中Under系数显著为正,分别与M3和M4保持一致,H2a和H2b进一步得到验证。

表7 基于企业性质的分类检验以及Logit模型的稳健性检验Tab.7 Robustness tests by enterprise’s property and by Logit regression

4.3 内生性检验

本文采用Durbin-Wu-Hausman test对资本配置不足与研发投入的相关性检验,结果显示DWH Chi2值25.72(p值0.000),Wu-Hausman F值27.79(p值0.000),表明两者可能存在内生性。为此,分别采用工具变量加两阶段最小二乘法及滞后变量方法解决内生性问题。

首先,在H1b计量模型设定过程中可能因遗漏关键变量导致内生性问题。此时模型的残差包含与解释变量及被解释变量都相关的因素,影响结果的稳健性。为了解决该问题,可以选用适当的工具变量并通过两阶段最小二乘法验证模型的稳健性。FISMAN和SVENSSON[51]指出,解释变量与被解释变量之间受某一因素共同作用而产生的同步性内生性问题,可以通过构造行业、地区层面的平均值作为企业层面该变量的工具变量,用以解决内生性问题。为此,本文采用资本配置效率的行业、地区平均值作为工具变量(分别以indinv和disinv表示)。从经济意义上看,构建的工具变量满足相关性要求:一方面,本行业、本地区的资本配置趋势为管理层提供了参照,影响其资本配置决策;另一方面,行业、地区的资本配置效率均值反映了公司所处行业、地区的投资机会,构成影响公司投资的外部条件。同时,资本配置效率的行业、地区均值作为企业外部客观环境的反映,不受个别公司具体特征或行为影响,从而满足排他性约束。从表8的检验结果看,代入工具变量并分别对创新投资进行回归后,资本配置不足与创新投资之间的负相关性不变。M34的一阶段回归中工具变量与解释变量显著相关。而提取模型(2)的残差与工具变量进行回归后,系数并不显著,说明工具变量与残差不相关,表明工具变量对被解释变量外生。而过度识别检验中Sargan检验(原假设为工具变量与干扰项不相关)p值为0.39,同样显示所有工具变量满足外生要求。此外,在识别不足检验中,Anderson canon.corr.LM值为184.446,p值为0.000。在弱工具变量检验中,Wald检验F=198.2,大于10,超过显著水平为10%的临界值19.93,这说明工具变量与解释变量具有较强的相关性。上述统计检验结果上显示工具变量满足相关性和排他性要求,且是有效的。进一步观察M35,第二阶段回归Under与RD显著负相关,从而验证了回归结论的稳健性。

表8 IV-2SLS内生性检验以及滞后变量检验Tab.8 IV-2SLS and lagged variables

其次,H1b可能存在因双向因果导致的内生性问题,即企业的资本配置效率因创新投资受到抑制而降低。对于这类内生性问题,通常采用滞后变量法加以解决。本文分别将滞后一期和滞后二期的解释变量代入计量模型加以检验[73]。这是因为从时序上看,滞后的解释变量是当期被解释变量的前定变量,因而不会受到其影响。同时,管理者对资本配置流动性和风险约束偏好具有延续性,滞后的解释变量保留了原解释变量的信息。具体而言,本文分别采用t-1期和t-2期的资本配资不足程度与创新投资进行回归,验证企业前期的资本配置不足程度是否对后期创新投资产生影响,回归结果如表8所示。可以看出,M36和M37中Undert-1和Undert-2的回归系数为负且显著,说明在考虑双向因果产生的内生性前提下,原结论仍旧稳健。

5 结论与启示

借助2004—2017年A股上市公司数据,本文探讨了资本配置效率与创新投资的关系,并且分析独立董事意见的调节作用。研究发现资本配置不足与创新投资存在显著的负相关关系,具体而言,当资本配置不足加剧时,企业对资本要素的流动性和投资项目的风险加强了约束,从而降低了风险较高的R&D项目投入。从投资结构的变化趋势看,资本配置过度(不足)的企业对创新投资的扩张(缩减)程度弱于对固定资产投资的扩张(缩减)程度。另外,研究发现独立董事通过发表意见可显著缓解资本配置不足对创新投资规模的抑制作用,独立董事基于股东长远利益出发,优化企业财务资源整合效率,对稳定创新投资规模起到重要作用。进一步研究还显示,随着资本配置不足的缓解,创新绩效也会显著升高。

同时,研究发现资本配置过度时企业创新投资并未显著增加。可能的原因包括:高管激励不足、悲观情绪等因素造成的风险承担能力不足[26]、其他投资机会的替代以及来自创新投资可持续性的压力。进一步研究发现,资本配置过度时民营企业创新投资显著增加,而国有企业创新投资显著减少。不同性质企业的经理人激励有效性的差异是导致资本配置过度情况下部分国有企业经理人采取保守研发策略而民营企业经理人采取进取研发策略的可能原因[49]。另外,受到资本配置过度时创新投资并未显著增加等因素的影响,独立董事未能对资本配置过度样本发挥缓解创新投资过度、控制研发风险的效果。

本文通过资本配置效率分析企业对流动性与风险的约束,进而探讨创新投资的变化规律,为结合财务理论与治理理论考察微观企业资本配置对创新活动的影响提供了启示。相较于以现金持有或融资约束探讨创新投资的现有研究,本文凸显了企业根据现有资金基础和未来成长前景所做出的综合投资判断,并且比较了创新投资与固定资产投资在不同资本配置条件下的变化趋势,拓展了资本配置结构优化研究。最后,本文对独立董事调节作用的检验不仅验证了独立董事在影响投资效率与创新活动中的有效性,也探索了管理者之外的企业利益主体对创新活动的影响,并且借助独立董事发表意见行为构建了衡量财务监督强度的新指标,为从行为出发考察董事会有效性提供了思路。

本文的研究启示包括两方面。①创新投资对保守企业的资本配置情况更加敏感。当管理者厌恶风险、收紧资本要素的流动性时,很有可能采取削减创新投资的行为。值得警惕的是,此时企业的冗余资金未能流向具有成长潜力的项目,会降低企业的发展预期。与此同时,创新投资在资本配置过度条件下并未体现出一致规律。不同企业性质下,资本配置过度的企业在创新投资上具有较为显著的差异。为此,国有企业应完善经理人激励制度,提升对研发投资机会的把握,而民营企业应强化对经理人的监督,防止其过度投资行为给投资者造成损失。②独立董事在维护股东的长远利益、监督高管创造更大价值等方面发挥了作用。特别是在资本配置不足的情况下创新投资受到抑制时,独立董事起到了显著改善效果。独立董事能够有效识别企业的财务状况、评估资本配置效率,通过发表投资事项意见对管理者的决策进行监督,促使风格保守的管理者积极承担经营风险,把握研发投资机会。本文也凸显了完善独立董事履职路径和规范性的重要性。同时,对于资本配置过度的企业,民营企业的经理人可能在薪酬激励下尝试高风险的研发项目,而国有企业经理人则会因规避投资风险而放弃研发投资项目。此时,更需要独立董事积极发声,从企业长远利益出发进行项目评估,避免代理问题加剧。