配电网运行管理中对电力自动化系统技术的应用

曹崴铭

(徐州华美电力工程有限责任公司,江苏 徐州 221000)

0 引 言

现代社会发展过程中,电力工程是各行各业有序发展的重要前提,相关工作人员必须对其加强重视。自动化系统的科学应用能确保配电网更加高效运行,推进我国电力工程的发展,使其更好地满足现代科技发展对各行各业的要求。

1 配电网电力自动化系统

1.1 系统概述

在电力企业发展过程中,自动化系统的科学应用对配网的运行管理具有重要价值。结合信息技术、通信技术、网络技术以及计算机技术,能使电力企业系统实现高度自动化,实现监控和运行的一体化发展。基于电力自动化系统,现场工作人员能进行实时监测和科学管理,确保及时发现问题并采取有效措施予以科学解决。自动化系统一定程度上可实现自动化操作,自主判断能力相对较强,可自动规避系统可能存在的风险,提高了电力系统的安全性,而且有效降低了人力成本,使得电力企业获得了更高的经济效益[1]。

1.2 系统构成

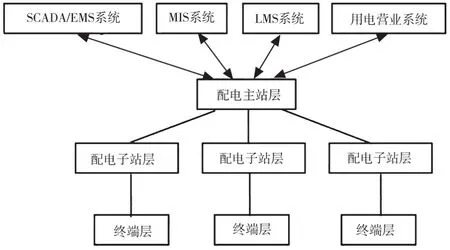

通常情况下,该系统包括变电站系统层、终端系统层、通信系统层以及主站系统层。通过计算机网络和通信技术收集和整合数据信息,实时分析并严格监管配电网的运行状态,可确保系统供电具有更高的可靠性和安全性。系统由监测终端、配网自动化控制、通信网络以及智能开关共同构成。其中,智能开关的科学应用能确保自动诊断,并有效隔离电网故障,不需要应用通信线路,但有效连接通信线路能实现更高程度的自动化遥测。通信网络包括多个子群,每个子群具有大量监控终端,利用一个通信控制器便可对其进行有效管理。监控终端和监测终端具有遥控功能和通信功能,能实时监测功率、频率、电能、电压以及电流等参数,确保相关数据具有更高的精确性[2]。自动化系统整体结构如图1所示。

2 电力自动化系统

2.1 应用原则

2.1.1 安全性原则

人们生活质量得到大幅提升的同时,对电力资源提出了更大的需求量。在配电网具体运行过程中,如果相关工作人员不能开展科学管理,将无法保障整体的供电质量。因此,电力单位必须高度重视配电网的运行管理,有效应用自动化系统确保管理配电网运行的高效性,以保障供电发展的安全性和稳定性。科学设计工程的实施方案,当系统出现故障时及时发出警报,通知检修人员进行电力维护,保障配电网供电的稳定性和安全性。

图1 配电网自动化系统框架

2.1.2 可靠性原则

在配电网具体运行和管理过程中,保障配网运行的稳定性和可靠性极其重要。通过有效落实配电网管理,能大大降低系统出现不良状况的概率,确保供电工作的稳定性和安全性[3]。在电力系统具体运行过程中,为确保整体供电系统具有更高的稳定性和工作效率,相关工作人员需要合理规划电网系统,确保电网系统建设具有更高的稳定性,同时保障系统的通信效果,使电力系统具有更高的工作质量和工作效率。

2.1.3 适用性原则

建设自动化系统的过程中,不能盲目借鉴发达国家的先进经验,必须严格遵循适用性原则,基于我国基本国情、当地用户的用电需求及用电方式制定合理的供电方案,确保能进一步满足当地用户的生活需求。

2.1.4 递进性原则

在配电网建设过程中,附件电力自动化系统建设是一项长期工作。现阶段,传统配电网规模已经相对成熟,如果完全拆除新建,则需要较大的投资成本,且会对周边居民的正常用电造成不利影响。因此,在具体管理配电网运行过程中,必须严格遵循递进原则,分阶段建设电力自动化系统[4]。

2.2 应用价值

科技高速发展过程中,居民生活质量得到了提升,电网用户增加,用户对电网性能提出了更高要求。我国疆域辽阔,人口众多且分布广泛,在配电网运行管理过程中,传统模式无法满足对电网运行提出的新要求,因此相关单位需对其进行有效改革。此过程中,配电网自动化能迅速隔离故障区域,大大降低了维护人员的劳动量,确保有效控制线路的维修成本。

配电网出现故障时能迅速查出故障的具体位置和原因,及时修复故障,恢复供电[5]。配电网自动化的科学应用能有效提升电网的经济效益,大大降低电网的线损。实时控制配电开关,重新搭配整个电网,投入控制资金的同时,可全面提升供电能力。此外,还可以提升电网的供电能力,配电网能进行有效负载,进一步提升馈线负荷率,从而增强电网的供电能力。此外,配电网自动化可以实现自动分析故障、自动监控设备以及自动抄表等,确保工程建设具有更高的经济效益和社会效益,从而满足现代社会的发展需求[6]。

3 电力自动化系统技术在配电网运行管理过程中的具体应用

3.1 自动化调度技术

该技术是指科学调控电力分布,确保实时采集和整理配电网运行产生的各项数据。基于不同用电时段电网的畅通情况和电源分布情况对其进行科学调整,有利于确保用户用电具有更高的可靠性,进一步保障电力的运行管理,确保高效应用配电网[7]。电力正常供应阶段,该项技术的科学应用能更高效地管理电能损耗,使其始终处于合理范围。

3.2 仿真技术

配电网运行包括需求管理、变电站管理、配电管理以及馈线管理等多项内容。想要实现自动化管理,需要在电力系统内合理引进仿真技术。这不仅能确保多种暂态与稳态共同展开,还能为实验提供丰富的参考数据。仿真技术的科学应用可以帮助相关工作人员进行仿真训练,确保科学技术人员高效测试新装备,熟练应用先进设备,明确系统的操作流程,确保相关工作人员后期可以高效开展各项工作,为电力自动化系统的有序运行提供良好的实验环境,保障电网运行的稳定性和安全性[8]。

3.3 自动化馈线技术

该项技术是指在用户变电站和电力设备间构成自动配电线路,具体工作表现在两个方面。

一方面,它能实时检测系统故障状态下出现的各项问题,有效分离故障区域,及时恢复供电控制。通过科学应用故障隔离功能,确保隔断局部出现的线路故障不会影响其他供电区域。处理构造问题前,需要明确配电系统的工作状态,确保高效地处理故障。通过科学应用馈线终端设备,有效确认故障检测信号和电流信号,同时与电网的内部结构有效结合,全面判断故障问题,并及时排除线路内部的故障隐患。

另一方面,有效测量正常工作过程中产生的相关数据,落实用户的检测工作,合理优化电路的运行状态。馈线自动化技术能明确系统内部存在的故障问题,落实电路的保护动作,还可实时监控相关线路,使相关人员高效处理线路故障。此外,该项工作的有效落实对其网络结构具有影响,可以通过远程操控整体馈线开关更好地发挥其自动化性,从而推进我国现代电力工程的发展[9]。

3.4 故障检测技术

配电网的故障定位和故障检测对低配网运行的可靠性和安全性具有重要作用。如果配网出现故障,由于定位工作较繁琐,往往无法第一时间明确故障的具体位置,易扩大故障影响。通过科学引进地理信息系统,可以有效拓展和强化自动化系统的应用功能,确保快速精确地定位故障位置,进而进行切除与隔离,保障自动化系统的稳定性。

3.5 信息采集技术

在电力系统具体运行过程中,信息采集技术的合理应用能实时监控电网运行的具体情况,并实时反馈相关设备的运行参数,从而确保其准确性和真实性。电力工作人员通过深入分析相关参数能明确电力设备的运行状态,并基于电网运行的具体需求对其进行科学调整,确保配电网运行具有更高的安全性。系统出现故障时,监控人员可以及时发现故障,并根据相关数据信息明确出现故障的具体位置和具体原因,第一时间排除故障,确保电网运行的安全性,保障电力工程的发展[10]。

3.6 地理信息技术

配电网系统具有相对较大的涉及范围和复杂的系统结构。系统出现故障时,相关工作人员必须确保能在第一时间确定故障部位,避免造成更严重的后果。在对配电网进行运行管理过程中,地理信息技术结合配电网,可确保在系统出现故障时能迅速定位故障,然后实时进行网络分析,确保电网运行具有更高的安全性和工作效率,从而推进我国电力工程建设的进一步发展。

4 结 论

管理配电网运行过程中,科学应用自动化调度技术、仿真技术、馈线技术、故障检测技术、信息采集技术以及地理信息技术具有极其重要的意义,可以确保电力工程实现更高程度的自动化,有效提升配电网运行效率,使其整体工程建设具有更高的经济效益和社会效益。