水稻硅营养及硅肥高效施用技术研究进展

张万洋,李小坤,2*

(1.华中农业大学资源与环境学院/农业农村部长江中下游耕地保育重点实验室/华中农业大学微量元素研究中心,湖北 武汉 430070;2.华中农业大学双水双绿研究院,湖北 武汉 430070)

硅(Si)是所有植物的有益元素之一,且是禾本科(水稻、小麦等)、甜菜、木贼属植物及某些硅藻品种植物的必须营养元素之一[1]。硅是植物细胞壁的组成成分,参与植物碳水化合物的合成与转运,对植物光合作用和蒸腾作用具有重要影响[2]。植物缺硅时常常出现植株矮小,生长缓慢,易感染病害等症状[3]。同时,硅与人的健康也密切相关,硅是人体中含量较多的必需微量元素之一,它在人体中参与骨的钙化过程,有助于结缔组织细胞形成细胞外的软骨基质,维护心血管正常功能,并有一定的抗衰老效果。人体缺硅会影响骨骼的正常发育和导致冠心病等。人体自身不能合成硅元素,必须通过摄取食物而获得,每天人体从食物中摄取硅量20 ~50 mg 就可以满足人体的正常生长发育[4-5]。水稻是我国三大粮食作物之一,在我国有近60%的人口以稻米为主食,而水稻还是喜硅作物,有“硅酸植物的代表”之称,同时硅又作为水稻的第四大营养元素,对水稻生长发育及品质具有重要影响。因此硅肥在水稻上的施用已成为水稻养分管理领域研究的热点[6-7]。据统计,我国约有1 330 万hm2水稻田有缺硅现象[8],严重制约了水稻产量和品质的提升。因此,了解水稻硅营养,掌握硅肥在水稻上的高效施用技术和管理对水稻高产具有重要意义。本文综述了硅在水稻中的生理功能、稻田土壤硅含量和缺硅诊断、水稻施硅效应及硅肥的高效施用技术,并对水稻硅营养研究进行了展望。

1 水稻硅营养特性

1.1 硅是细胞壁的组成成分

硅与植物体内果胶酸、多糖醛酸、糖脂等物质有较高的亲和力,形成稳定性强、溶解度低的单、双硅酸复合物并沉积在木质化细胞壁中,增强组织的机械强度与稳定性,抵御病虫害入侵[9]。水稻细胞壁中的二氧化硅与纤维素骨架结合形成硅沉积物,使茎秆细胞壁加厚,维管束加粗,抗倒伏性能力增强[10]。林熊[11]研究表明,硅可以增加茎秆粗、茎壁厚、单位节间干重,提高茎秆中的二氧化硅、纤维素含量,降低半纤维素含量,施硅处理抗折力在齐穗期、齐穗15 d、齐穗30 d 较对照分别增加了19.6%、20.6%和40.9%。研究也发现水稻叶片中硅的沉积增加了地上部茎叶的粗糙度和棘毛数量,从而限制了害虫的危害[12-13]。

1.2 硅对光合作用的影响

植物叶片的硅化细胞对于散射光的透过量为绿色细胞的10 倍,能够增加能量的吸收,使其吸收更多的光源,从而促进光合作用。陈伟等[14]研究发现,干旱胁迫显著降低了水稻叶片的叶绿素含量、叶绿素荧光参数Fv(可变荧光)/F0(初始荧光)和Fv(可变荧光)/Fm(最大荧光)值,而施硅处理显著提高了这些指标,与对照相比,两种材料施硅后的Fv/F0和Fv/Fm值分别增加了22.4%、24.6%,从而显著提高了水稻叶片的光合速率。在田间硅营养充足情况下,水稻叶片直立,植株受光姿态好,可以增加受光面积,从而间接增加光合作用[2]。高尔明等[15]在抽花期测定水稻倒二叶着生角度发现,施硅水稻倒二叶的着生角度较对照减小了1.9°,因此增加了叶片受光面积,提高了光合效率。施硅还能提高叶片中叶绿素含量和剑叶光合速率,抑制基部叶片过氧化物酶(POD)活性,通过测定水稻基部叶片POD 活性发现,施硅处理的水稻平基叶POD 活性降低了4.7 和3.3 OD470/(g·min),这表明施硅可以抑制基部叶片POD 活性,减轻木质化程度,延缓基叶早衰[16]。

1.3 硅对蒸腾作用的影响

植物吸收硅养分后,以硅酸形式随着蒸腾液流上升到地上部,水分最终散失,而大部分硅酸沉积在表皮细胞的角质层中,使细胞质中充满硅形成纤维膜,同时部分硅沉积在叶片表面,形成“角质-双硅层”结构,这种结构可以降低气孔蒸腾速率和水分渗透,从而降低蒸腾作用[17]。陈伟等[14]研究发现,在干旱胁迫下两个抗旱品种水稻的蒸腾速率均有所下降,分别降低了25.6%、24.4%,而施硅后两个品种的蒸腾速率均有所上升,分别增加了15.6%、23.7%。因为抗旱品种本身具有抗旱特性,所以在干旱胁迫下蒸腾速率会下降以减轻干旱胁迫,而施硅后水稻叶片蒸腾速率上升是因为施硅提高了水稻叶片水势和保水能力,要保证叶片内蒸腾速率的相对稳定,所以蒸腾速率会有所上升。同时Agarie 等[18]在大田试验条件下研究发现,常规水稻施用硅肥明显降低了水稻整片叶的蒸腾速率,在精确调控条件下,通过对比水稻叶片在缺硅和不缺硅条件下表皮电导率和叶片电导率发现缺硅叶片的电导率值越高,气孔导度越高。结果表明,施用二氧化硅降低蒸腾速率的主要原因是气孔蒸腾速率的降低。同时,硅还能促使碳水化合物向结实器官转运。这种转运的原因一般认为有3 个:硅提高了后期根系活力,防止水稻早衰;施硅后水稻机械组织加强,茎叶挺拔,受光姿态好,而且叶细胞的叶绿体较大,基粒较多,有利于光能利用;硅在叶片表层形成硅化细胞能起透镜作用[19]。研究发现,施用生物硅肥促进了膜脂脱氧化作用,延缓功能叶片的衰老;提高了植株干物质的合成与积累,同时通过提高酸性蔗糖转化酶、蔗糖磷酸合成酶等相关酶活性,促进了可溶性糖向淀粉的转移和碳水化合物的运输,协调了源、库关系[20-21]。

2 硅的吸收与利用

水稻吸收硅的部位主要是侧根[22]。硅主要是以单硅酸(H4SiO4)分子的形式通过转运蛋白运载进入根部,是一个消耗能量的主动吸收过程[23]。硅是通过水甘油通道被水稻根部吸收后,在两个转运子(Lsi1、Lsi2)的调控下进行吸收转运的。在吸收转运过程中Lsi1 将根部溶液中的硅元素转入到外皮层的细胞,同一细胞上的Lsi2 将硅元素转出,硅元素穿过辐射状排列的通气组织,运至内皮层,内皮层细胞的Lsi1 再将其转入,由同一细胞的Lsi2转出从而释放到中柱,再经木质部装载,随蒸腾作用运输到茎、叶,进而被水稻吸收利用[24-27]。

水稻对硅的吸收能力在不同生育时期差异较大,水稻在分蘖-抽穗期对硅的吸收能力最强,约为总吸硅量的65.3%~66.5%,在移栽-分蘖期对硅的吸收能力最弱,约为9.1%~9.6%,成熟期吸收能力在两者之间,约为23.8%~25.6%[28]。当硅酸被转运到木质部后,硅酸在蒸腾拉力的作用下被很快转运到地上部各个组织器官中积累[29]。硅在水稻中的分配利用状况因水稻生育期而不同,杨建堂等[30]研究发现,水稻孕穗前,硅主要分配在叶鞘中,其中叶鞘与叶片的分配比例为7∶3;分蘖至拔节期,叶鞘中的硅逐渐向叶片转移,此时硅在叶鞘和叶片中的分配比例为4.5∶5.3;孕穗期后,硅开始向穗转移。整个水稻生育期,硅的分配与利用经历了由叶鞘到叶片,再由叶片到穗的分配和转运过程。

3 土壤硅含量及水稻硅素营养诊断

硅是地壳中含量最丰富的元素之一,占元素总量的26.4%,仅次于氧,但土壤中的硅大部分为无效态,不能被作物直接吸收利用[31]。在土壤溶液中硅主要以单硅酸的形态存在,其浓度平均为14 ~20 mg/L。土壤中SiO2含量很高,占总量的50%~70%,是土壤养分的主要成分之一,但能被植物吸收利用的有效硅只有50 ~250 mg/kg[32]。因此施用硅肥对作物极为重要,但硅肥进入土壤会发生一系列物理化学变化后才能被作物吸收利用。硅肥主要以硅酸化合物的形式进入土壤,被土壤水溶液溶解后形成单硅酸(H4SiO4),单硅酸可聚合为多硅酸,分子增大后形成硅酸溶胶,在土壤中胶体态的二氧化硅主要以水合态单硅酸存在,这种形态硅较易溶解,易被水稻吸收利用[33]。长期以来,南方的酸性、微酸性土壤由于强烈的脱硅富铝化作用,土壤的有效硅含量较低。因此,酸性、微酸性土壤与砖红嚷、红壤、红黄壤等土壤缺硅,据粗略估计我国有1 330 万hm2稻田土壤有缺硅现象[8]。

水稻硅营养的丰缺程度主要是从稻田土壤有效硅含量及水稻植株硅含量两个指标进行评价的。土壤有效硅含量能反映土壤的实际供硅能力,不同测定方法得到临界值不同,刘鸣达等[34]研究得出我国南方有效硅临界值为90 mg/kg,当有效硅含量低于此临界值时(pH=4.0 醋酸缓冲液浸提),说明水稻有缺硅现象。而往往稻草含硅量和土壤有效硅含量关系密切,李发林[35]研究发现,当水稻剑叶中SiO2含量低于12%、茎秆中SiO2含量低于10%时,水稻表现为缺硅;石伟勇[2]研究认为当稻草含硅量低于11%时即可说明水稻有缺硅现象。

4 水稻施硅效果

4.1 施硅对水稻产量的影响

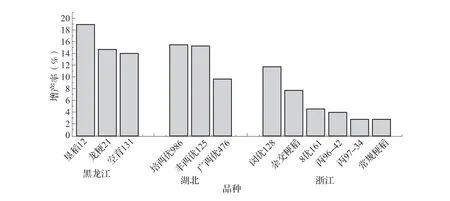

水稻施用硅肥具有一定的增产效果,各地均有报道。但因稻田土壤中有效硅含量以及地理、气候差异,增产效果不同,一般增产10%~25%之间,在极其缺硅地区,施硅可以增产近一倍[36]。张斌等[37]发现在安徽省沿江有效硅含量低的地区水稻施用硅肥可增产9.8%~21.8%。龚金龙等[38]在江苏地区试验表明施硅对武运粳24 和淮稻9 号较对照增产4.6%~19.5%。张军等[39]在黑龙江八五九农场研究发现施用硅肥可以增加水稻有效穗数,进而起到了明显的增产效果。蔡德龙等[40]在北亚热带地区的河南省信阳地区潴育性水稻土上的试验表明,在杂交水稻上施用硅肥不仅可以提高水稻的株高,还可以增加有效穗数、穗粒数、实粒数、千粒重等,从而提高稻谷产量19.8%~24.7%。因此,不同水稻种植区因土壤硅供应情况不同所产生增产效果也有所不同。同时,研究也发现不同水稻品种对硅肥的响应效果也不同,如图1 所示,在同一水稻种植区施用等量硅肥水稻的增产效果不同,如金正勋等[41]在黑龙江研究发现施等量硅肥下垦稻12的增产效果显著高于空育131 和龙粳21 品种,同时在湖北、浙江的试验研究也发现,不同水稻品种对硅肥的响应效果也不同。

图1 不同水稻品种对硅肥的响应及差异[41-44]

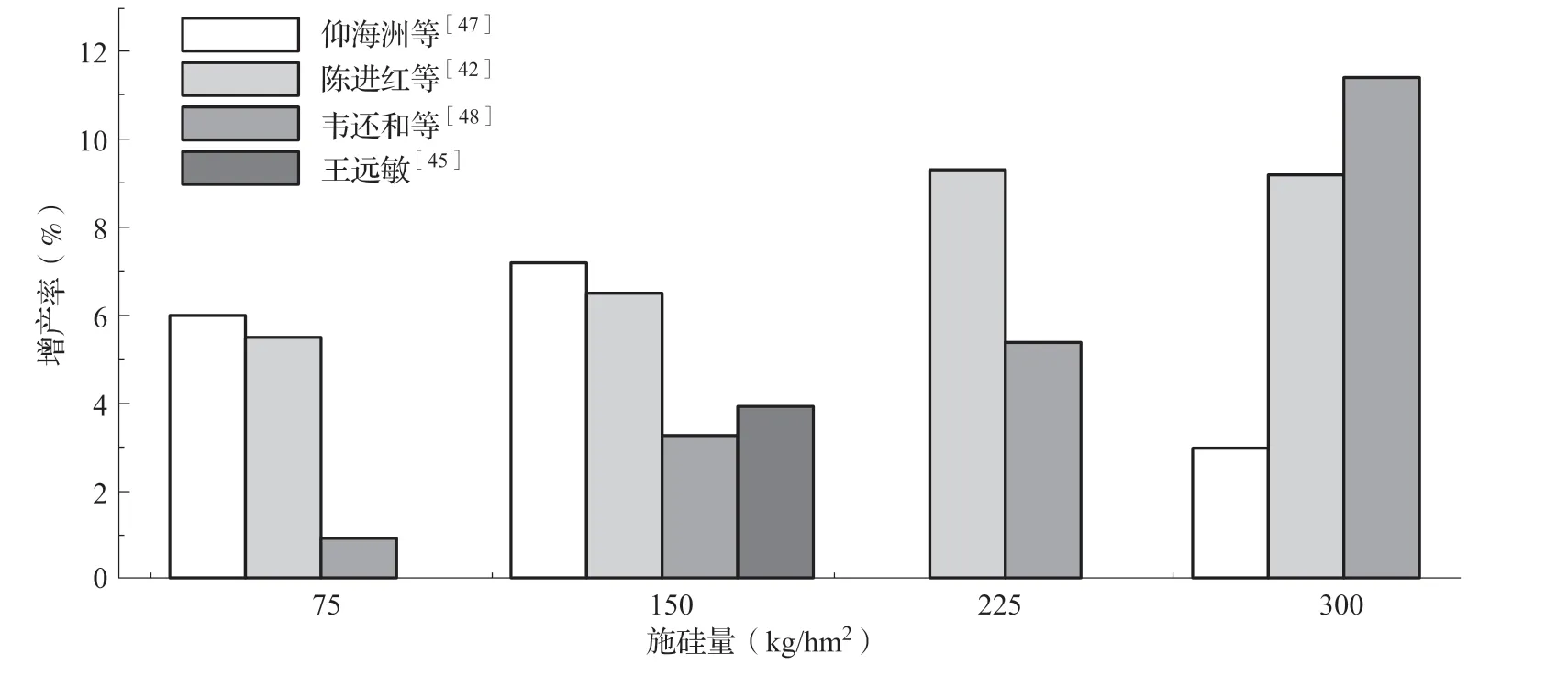

硅肥施用效果受施用量的影响较大。如图2 所示,随着施硅量的增加,水稻增产率也呈现先增加后降低的趋势,但最佳施硅量却不相同。如陈进红等[42]研究发现,当施硅量超过225 kg/hm2时,水稻产量有所下降;而王远敏[45]发现,施硅量超过150 kg/hm2时水稻产量有所下降;Cuong 等[46]在越南试验中也发现施硅对水稻产量有显著的正相关关系,产量随着施硅量的增加而持续增加,但当施硅量超过300 kg/hm2时,水稻产量会呈现下降趋势。不同试验中最佳施硅量不同,可能是由于土壤供应硅的能力及地理、气候的差异造成的,因此硅肥的施用应考虑当地土壤供硅能力、气候等因素,因地制宜,合理施用硅肥才能起到好的增产效果,反之过量施硅可能会导致水稻减产。

图2 硅肥施用量对水稻产量的影响

水稻产量是由穗数、穗粒数、结实率和千粒重4 个因素构成的,因此施硅增产机理也有所不同。张国良等[49]、黄秋婵等[50]研究认为,水稻施硅增产是因提高了水稻分蘖数及成穗数而导致的。施硅可以明显增加单位面积群体总颖花数和结实粒数,提高成穗率,同时还可以提高叶面积指数,进而提高开花后干物质的生产积累能力,并改善茎秆抗折力,提高抗倒伏能力,从而提高群体质量,最终实现增产[51]。瞿廷广等[52]研究认为,施硅能明显增加水稻的结实率、千粒重而使产量提高。王思哲等[53]研究发现施硅的增产作用主要是由有效穗数和穗粒数的增加而实现的,对千粒重的影响不大。Ma 等[54]采用不同的施硅量进行大田水稻生产,发现穗数略有增加,但产量提高了17%。此外,实验室和田间试验的研究都广泛阐述了许多作物的正常生长和发育需要硅,而在可持续水稻生产系统中,为了获得更高的水稻产量,需要更多的硅[55]。

4.2 施硅对稻米品质的影响

水稻的品质是由多种因素共同影响的,除了水稻品种的遗传特性外,外界环境条件和栽培措施尤其是人工施入化肥等对稻米的品质也有较大的影响[56-58]。大量研究表明,施硅可以改善稻米的品质。邓接楼等[59]研究表明,施硅显著提高了稻米碱消值,与对照相比提高了9.3%。也有研究发现,施硅在一定程度上降低了直链淀粉含量和水稻垩白率及垩白度,分别较对照平均降低了11.0%、3.3%和2.3%,从而提高稻米的食味品质和外观品质。任海等[60]研究认为施硅后,能够降低稻米的裂纹米率,提高稻米的透明度和胶稠度,改善稻米的外观品质,同时还可增加稻米的蛋白质含量,提高稻米营养品质。而对于稻米品质形成的硅素调控机理,目前研究报道的较少。江立庚等[61]研究发现,硅可以提高谷氨酸、丙氨酸、氨基转移酶(GPT)和Q 酶活性,促进了水稻对氮的吸收。因此促进了水稻光合物质的积累,提高了稻米的整精米率,降低了稻米的垩白米率,并且使蛋白质含量略增,改善了稻米的品质。Emam 等[62]研究发现硅肥在水稻上应用增强籽粒中酚类和黄酮的产生,提高了植酸且降低了草酸含量,从而改善了稻米品质。Ahmad 等[63]在盆栽试验中发现在水稻孕穗期喷洒1.0%的液态硅后水稻籽粒的蛋白质含量较不施硅的处理显著提高5.3%,淀粉含量较不施硅显著提高7.7%。Uchimura 等[64]在日本研究发现施硅的水稻适口性优于不施硅的水稻,硅的施用降低了精米的蛋白质含量,增加了最大粘度。因此,他们认为,施硅直播栽培水稻的适口性优势是由于蛋白质含量的降低和最大粘度的增加,这与籽粒灌浆的程度密切相关。

4.3 施硅对水稻生物或非生物胁迫的影响

充足的硅肥可以显著减轻水稻的生物和非生物胁迫[65]。水稻施硅对生物胁迫的影响:(1)抗虫:有关研究表明硅对植物抗虫性有直接或间接的影响,包括在一定程度上增强植物的抗生性,降低植食性昆虫的选择性[66]。Garbuzov 等[67]研究发现,水稻施硅,使水稻叶鞘细胞硅质化,形成硅化层,能够充当机械屏障,对外界食草性昆虫具有一定的物理抵御作用,由此降低了昆虫对水稻的侵害。Kvedaras 等[68]也发现,富含硅的水稻会使昆虫消化能力下降,不能满足昆虫生长发育所需营养,导致生长率下降,从而增加了水稻对虫害的抗性。(2)抗病:张翠珍等[69]研究发现,施硅对植物茎腐病、小麦菌核病、白叶枯病、胡麻叶斑病、稻曲病、穗颈瘟、叶瘟病、纹枯病、白粉病等均有一定的抵抗作用。纹枯病的抗性是可以通过施用硅肥来提高的。研究认为这种抗性是由于叶片结构发生了变化,叶肉细胞硅层厚度增加随细胞质硅浓度增加而增加。通过叶片糖含量和感染后光合速率的测定,发现硅对纹枯病菌的这些保护作用与叶片硅浓度有关。叶片硅含量高导致可溶性糖浓度增加,褐斑严重程度降低,但二者的作用是独立的[70]。大量研究也表明,硅肥的施加,还可以提高水稻对稻瘟病、纹枯病、白叶枯病的抵抗能力[71]。这些抗病性的途径主要是由于硅增强了细胞结构抗性,抵御病菌的入侵和通过调节生理代谢促进病菌免疫物质的分泌与释放,降低并消除了病菌的危害而导致的[72]。由于硅可在水稻叶片表皮细胞上形成“角质-硅双层”结构,因而增强了水稻对病原菌和害虫的抵抗能力。虽然硅的作用是通过提高叶片强度,导致生物抗逆性增加是无可争议的,但很难确定硅是否在分子防御相关的信号通路中也有直接作用。这必须独立于硅在为叶片组织提供更多物理保护方面的作用[65]。在缺硅土壤中施用硅肥,可以增强作物对病害的抵抗能力,从而大量降低杀菌剂的使用。关于硅调节植物抗病性机理,不能单一归因于某一方面,物理屏障防御机制与生物化学防御过程兼在。硅可能与关键的植物胁迫信号系统相互作用,而最终诱导产生对病原菌的抵抗,但是这方面的确切机制还不是很清楚,是今后的研究重点[73]。

水稻施硅对非生物胁迫的影响:(1)抗旱:这种“角质-硅双层”结构可以减少叶面水分消耗,降低呼吸速率,在短期干旱时保证植物的正常生长,从而减轻植物的凋萎。因此,水稻吸收硅后,提高了抗旱、抗干热风和抗低温能力。(2)减缓重金属毒害:土壤中的重金属污染已是农产品安全重要威胁之一。研究发现施用硅肥可以有效降低土壤中一些重金属的毒害作用。贾倩等[74]研究表明施入硅钙肥可以有效地降低水稻对土壤中镉、铅的吸收,减小对水稻的毒害。不同形态的硅肥对镉的影响不同。魏晓等[75]研究也发现,固态和液态硅的应用可以减少土壤中镉的移动和潜在移动,单硅酸与镉反应形成不溶性硅酸盐;其次,土壤镉可以被富硅物质吸附,从而降低镉的移动性;硅素还可以增加水稻质外体和共质体中单硅酸的浓度,从而使大部分镉积累在根部质外体中,有效降低镉在水稻组织中的迁移,硅也可因此降低水稻籽粒中镉的含量[76]。硅肥可以减少水稻对镉的吸收和运输,并增强对镉的耐受性,但其机理尚不清楚。有研究认为硅与细胞壁半纤维素关联,这些硅配合物在细胞壁上的负电荷可能导致镉结合增强,从而抑制水稻体内镉的转运[77-79]。施硅也可以降低水稻铝的毒害,Browne 等[80]研究发现,硅酸盐可以与金属铝反应生成新的硅酸铝复合物,从而降低铝的毒性。Lee 等[81]在研究不同土壤中砷的释放和植物毒性的影响时发现,施硅后,由于硅和砷在土壤固体上的竞争性吸附作用,土壤溶液中砷的浓度增加,土壤溶液中硅的浓度也提高到有利于水稻生长的水平,从而增加水稻对砷的吸收,减轻土壤中砷的浓度,减小污染。水稻在高锰胁迫下,叶绿素、类胡萝卜素浓度和净光合作用随叶绿体降解而降低。高锰浓度可能通过多种机制抑制光合作用,包括抑制叶绿素和ATP 合成,减少光收集过程,破坏光系统I(PSI)的稳定性和结构,以及减缓磷酸激酶的活性。硅通过提高叶绿素浓度、光能利用率、ATP 浓度、稳定PSI 结构、促进CO2同化,有效地提高了锰的耐受性[82]。

5 硅肥

根据硅肥生产所用原材料和生产工艺的不同,目前我国生产的硅肥可分成3 种:一是熔渣硅肥。主要利用炼钢铁的副产品熔渣作为原料,通过物理或化学方法制成的,主要包括黄磷或磷酸生产过程中的废渣。其中物理方法主要利用机械磨细的方式,其产品质量与机械磨细程度有关,产品越细,有效硅含量越高,产品质量越好;另一种是经过化学方法处理形成的一种硅肥。以上两种方法制造的硅肥,其主要特点是产品中有效硅含量在20%以上,有效钙在20%以上,有效镁在5%以上,还含有磷、硫、钾和其它有效态的微量元素,养分齐全。二是水溶性硅肥。它是以泡花碱为主,主要包括硅酸钠、硅酸钾等硅酸盐类化合物,不含其它副成分,水溶性二氧化硅含量50%~60%,有效硅含量高,但成本较高,主要包括硅酸钠、硅酸钾等硅酸盐。三是硅复合肥,它是由氮磷钾等复合肥添加硅肥经造粒而成,主要有硅钙肥、硅钾肥等,优点是含有氮、磷、钾营养元素,施用方便,农民易接受,但其有效硅含量较低[83]。

6 硅肥的高效施用技术

土壤供硅能力是确定是否施用硅肥的重要依据。土壤缺硅程度越大,施硅肥增产效果越好,因此,硅肥应优先分配到缺硅土壤上。

硅肥施用技术:硅肥一般以3 种方式施用。(1)基施:由于硅肥不易结块、不易变质、稳定性好,也不会下渗、挥发等损失,所以在土壤中保留时间很长,具有肥效期很长的特点。因此,硅肥不必年年施用,最好间隔2 ~3 年施用。其施用方法可以与有机肥、氮、磷、钾肥一起作基肥施用;养分含量高的水溶态的硅肥既可以作基肥也可以作追肥,但追肥时期应尽量提前。在水稻生产中应在水稻孕穗之前施用,以更好地发挥硅肥肥效。(2)追施:水稻在不同生育期硅的施用效果不同。陈绍荣等[84]研究发现,硅肥与缓控肥料一起施用,并在秧苗期、分蘖期和孕穗期各喷施1 次液体硅肥,这样可以使水稻籽粒达9 000 kg/hm2以上。(3)配施:硅肥还可以和氮、磷、钾肥配合施用。郭彬等[85]研究表明,氮肥与硅肥配合施用,水稻的有效穗数、穗粒数、千粒重、产量以及植株体内氮、磷、钾、硅的含量均高于氮肥、硅肥单独施用。孔宇等[86]研究发现硅肥与钾肥配施也具有增产效果。

硅肥施用量:一般根据土壤中有效硅含量以及硅肥硅含量确定施用量,原则上重缺重施,轻缺轻施。有效硅含量50%~60%的水溶态硅肥,每公顷可施90 ~150 kg;有效硅含量为 30%~40%的钢渣硅肥,每公顷可施用450 ~750 kg;有效硅含量低于30%,每公顷可施用750 ~1 500 kg[9]。硅肥用量过多不会出现肥害,喷洒在叶面上也不会烧苗。

硅肥施用注意事项:硅肥具有多种作用,但施用时也应注意一些问题:(1)虽然硅肥具有抗病虫害作用,但不能完全代替农药。(2)氮、磷、钾肥不能代替硅肥,必须科学配合施用。(3)由于硅肥会造成碳铵中氨的挥发,降低氮的利用率,因此硅肥不宜与碳铵混合施用。(4)施用粉状硅肥时,最好将硅肥和适量的湿土或氮、磷、钾肥混施,避免粉尘飞扬[87]。

7 展望

纵观水稻硅营养研究历程,自20 世纪70 年代我国开始对水稻硅营养进行研究,通过科研工作者40 多年的努力,目前对水稻营养功能、生理机制、增产机制及抗逆性研究已取得瞩目成果。但是硅肥在提升稻米品质及稻米品质形成的硅素调控机理方面的研究还不够清晰明确,因此,硅营养如何提高水稻品质和硅素对水稻品质调控机理研究还需进一步深入。其次由于水稻栽培方式及施肥措施的改变,原有的土壤有效硅临界指标已不能满足现在生产需要,加之目前全国水稻种植区稻田土壤有效硅含量尚不明确,难以科学指导施用硅肥,严重制约了硅肥在水稻上的应用,影响我国水稻产量及品质,因此需要重新研究确立稻田土壤有效硅临界指标评价体系并开展水稻产区土壤有效硅含量调查研究,实现水稻因时因地“精确”施硅,为生产出高产、优质、高效、生态的水稻做出应有贡献。