探讨增温施氮对高寒草甸生产力及生物量分配的影响

郝 楠

(兰州职业技术学院,甘肃 兰州 730070)

1 研究材料与研究方法

1.1 研究地区

试验区位于青藏高原东部天祝县金强河地区,海拔为2950m左右,气候常年寒冷,昼夜温差较大,年平均气温为0.7℃,年降水量平均值为425mm,其中超过65%的降水发生在7—9月份。试验区植物的主要类型为高山嵩草、丝颖针茅、窄叶苔草等,生长时间为5—8月,生长期为130d左右,土壤的主要类型为高寒草甸土。大气中氮沉降量均值为10kgN·hm-2·a-1。

1.2 试验设计

样品做覆盖的地区具有植被单一的特点,植被整体的覆盖率为40%左右。在对样地进行布置的时候采取的是二列式裂区设计,在主区模拟增温、副区模拟不同施氮梯度[1]。增温试验设计的时候,将整个试验区分为不增温和全面增温2种方式,以此来完成实验对比[2]。施氮试验设计的时候,分为不施氮、10kgN·hm-2·a-1、20kgN·hm-2·a-1、60kgN·hm-2·a-1这4个梯度,每个梯度有5组重复。

1.3 样品采集和测定

在对试验区生物量进行估测时,采取的是非破坏间接测量法。具体来说,在相邻2个样地的同一种植被区观察植物群落的覆盖情况,同时观测各个植被物种的高度[3]。在每个样地随机位置选取0.5m×0.5m样方,使用网格法确定各个样方当中植物群落的总盖度和物种的分盖度,然后选取其中8株能够代表高寒草甸植物群落的植物(高山嵩草、丝颖针茅、窄叶苔草、线叶嵩草、小嵩草、木根香青、二裂委陵菜、矮嵩草)进行高度测量,并将地下0~30cm、0~10cm、10~20cm以及20~30cm植物进行烘干称重,将称重之后所有的物种生物量进行增加,然后换算成每平方厘米的生物量[4]。在2个相邻的样地当中共调查40个样方,通过群落盖度、高度和地上生物量得到回归方程,以此来计算群落地上生物量[5]。

2 结果分析

2.1 增温施氮对高寒草甸生产力的影响

2.1.1 增温对生产力的影响

统计显示,在非植物生长期,增温的情况下,环境空气温度和土壤温度均有所增加,增加的量分别为1.4℃和1.2℃,其中土壤的含水量有所降低,降低幅度为3.9%。在植物生长期,增温条件下空气的温度增加了1.7℃,土壤温度增加了1.2℃,土壤的含水量降低了4.1%,这说明增温降低了高寒草甸的生产力水平。与此同时,在增温的情况下,土壤中无机氮含量减少,这说明适当增温在一定程度上会导致土壤中无机氮的流失。

2.1.2 施氮对生产力的影响

在不增温施氮的情况下,样地中生物群落出现了低氮促进、高氮抑制的趋势,而顶点对应的氮浓度为45.5kgN·hm-2·a-1,由此可以推断出高寒草甸植物达到饱和阈值时当浓度为45.5kgN·hm-2·a-1。如果施氮量超过这一数值,高寒草甸的生产力就会降低;未超过这一数值,高寒草甸的生产力就会增加。

2.2 增温施氮对高寒草甸生物量分配的影响

2.2.1 增温对生物量分配的影响

实验组和对照组样地在不同地下深度的高寒草甸群落生物量如表1所示。在地下0~30cm、0~10cm以及10~20cm时,增温情况下的生物量分配量明显低于不增温情况,只有地下20~30cm情况下高于不增温情况。说明高寒草甸增温可以降低生物量。

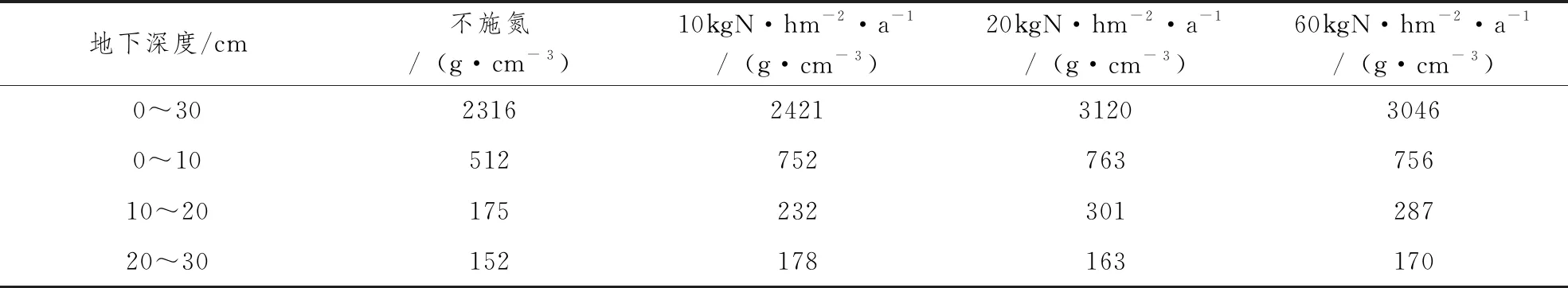

2.2.2 施氮对生物量分配的影响

不同氮处理情况下样地中高寒草甸群落生物量分配的情况如表2所示。由表2可知,在施氮浓度小于45kgN·hm-2·a-1的情况下,随着施氮浓度的增加,生物量也在增加,但增加的幅度并不明显。随着土壤深度的增加,生物量在减少,且减小的幅度比较明显。

表1 增温实验组和对照组地下高寒草甸群落生物量的分配情况

表2 不同氮处理情况下样地中高寒草甸群落生物量分配情况

3 展望

从草地管理的角度来说,确定好高寒草甸植物氮饱和阈值是十分有必要的,这一阈值受到多种因素影响,如气候变化、过度放牧等问题都会产生显著的影响。当前,青藏高原的高寒草甸呈现出了逐年退化的趋势,生态功能也在一定程度上受到损坏,草地的质量也呈现出不断下降的趋势。为了更好地实现对高寒草甸的保护,应合理、平衡地进行草地施肥,这对退化草地恢复与改良具有积极的作用。如果施肥量高于氮饱和阈值,反而会引起群落功能降低、土壤酸化等一系列的环境问题。因此,在高寒草甸区如果选择施肥作为恢复退化草地的措施,施氮量不要超过45kg N·hm-2·a-1。与此同时,植物在返青期间是整个高寒草甸生态系统氮循环的重要时期,在这一时期植物的能量流动和物质交换都比较剧烈,这也是植物对外界环境变化最敏感的时期,在这一时期做好施肥工作可以起到事半功倍的效果。