是东窗还是西窗

肖伊绯

图为1984年许鞍华导演电影《倾城之恋》剧照。

成语“东窗事发”源自秦桧与其妻在自家东窗下密谋杀害岳飞的故事,意指阴谋败露,罪行被揭露。原本,东面的窗户与西面的窗户,并无高低贵贱、善恶好坏之分,可经秦大官人这么一折腾,“东窗”成了不祥的隐喻,专门用于所有“人设”行将崩溃的古今大小事件。

而成语“西窗剪烛”则有所不同了。仅从字面上看即一副“诗情画意”的模样。唐代诗人李商隐那一首《夜雨寄北》,有“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”的名句,让千余年来的读者无不为之泛动“乡愁”,寄托无尽遐思。在“西窗”下,剪掉燃久朽掉的蜡烛灯芯,烛光为之更焕然一亮;烛光前的美眷良友,眉目亦随之更为明媚,这是何等的惬意光景?

于是,“西窗”成了美好亲切的寄托,“东窗”做了不祥之兆的暗示——窗户终于分出了朝向的好坏,终于挑出了人设的高低。这些源自唐宋时代的特定成语,映照着人情冷暖、世态炎凉的“窗户”,到了民国时期,又在新文学小说与自由体诗歌里,演绎出自己的新时代故事。

1943年9月,上海《杂志》第十一卷,张爱玲的《倾城之恋》首发于此。

“从你的窗户看月亮”

被“张迷”们誉为新文学“祖师奶奶”的张爱玲,今年迎来了她的百年诞辰。她在《倾城之恋》这部小说里,就安排小说的人物对“窗户”发表了一番独特的表白与对话。小说中的男主角范柳原,曾在香港某饭店的房间里对女主角白流苏说:

“流苏,你的窗子里看得见月亮么?我一直想从你的窗户里看月亮,这边屋里比那边看得清楚些。”

正是在这个谈论窗户的夜晚,二人坠入爱河。原本,一位是曾在南洋经商,对婚姻并无热望,可以四海为家,更可以四处留情的浪荡男子;一位是离过婚,年近30岁、对婚姻本身充满质疑但又迫切需要的中年女子。二人可以轻而易举地坠入爱河,拥有一段某个房间里“西窗剪烛”的亲密关系,但从理智与情感上都不太可能投入到婚姻的法定关系中。或许,他们只是想互换一下“窗户”与“风景”的异性朋友罢了。

可谁也没想到,因为“太平洋战争”的爆发,二人只能同期滞留香港,相依为命地生活下去了。此刻,二人的“窗户”再也换不过来了,注定要住在同一屋檐下,在枪械射击的嗒嗒声与飞机投弹的呯呯声中,蜷缩在一起共同生活、苟存性命,在停电的房间里偎依在一起“西窗剪烛”。从临时伴侣做成了乱世夫妻,竟然是因为一场战争的爆发,一座城市的倾覆。

1944年9月,收有《倾国倾城》等多篇小说的张爱玲专著《传奇》(增订本)印行。

白流苏也曾驚叹命运的无常。人生,完全是没有道理可讲的。一个人的不幸与幸运,似乎只是在别人的评说里才存在过,而对这个人自己来说,并没有哪一扇窗户后面的天空一定是苦雨凄风或者花好月圆。人生,只不过是推开一扇又一扇的窗户,直到推不动为止。管它是东窗还是西窗呢。

所以,当年张爱玲在同样被日军侵占,与香港相似的沦为“孤岛”的上海,静静地在所住公寓的一面窗下,缓缓写下:

“香港的陷落成全了她。但是在这不可理喻的世界里,谁知道什么是因?什么是果?谁知道呢?也许就因为要成全她,一个大都市倾覆了。成千上万的人死去,成千上万的人痛苦着,跟着是惊天动地的大改革……流苏并不觉得她在历史上的地位有什么微妙之处。她只是笑吟吟地站起身来,将蚊烟香盘踢到桌子底下去。”

最后,张爱玲拉上窗帘,仿佛是拉上了一场人生戏剧的幕布,要在幕布后面收拾各类文学与非文学的,虚构与非虚构的“道具”和“剧本”了。《倾国倾城》里的最末一段,应当是在拉上窗帘又微透着缝隙的、一扇上海公寓的夜窗下写成的:

“到处都是传奇,可不见得有这么圆满的收场。胡琴咿咿哑哑的拉着,在万盏灯的夜晚,拉过来又拉过去,说不尽的苍凉的故事——不问也罢!”

“放进四月天的阳光”

1943年9月,上海《杂志》第十一卷首次刊发了张爱玲《倾城之恋》。如果真有白流苏与范柳原这号男女人物,他们此刻还真是正在“倾城之恋”中呢。换窗户看月亮的阶段已经过去了,在停电的房间里“西窗剪烛”的阶段也差不多快过去了,基本上快到了女主角在楼上的窗户边站着,悄悄地看男主角在楼下的报摊买报纸的阶段了。

一年之后,收有《倾国倾城》等多篇小说的张爱玲专著《传奇》(增订本)也正式出版了。新书的封面很有意思,用红色线描的主图:一富户人家的少奶奶,与仆人及孩子正围坐在圆桌前;身后的阳台一角,如窗户一般的一角空间里,一个绿衣蒙头的不速之客正在向房间里窥探。封面上一片红光,只有那绿衣人从“窗户”里探出来,显得特别扎眼。

张爱玲在书前序言里,开篇就提到了书的封面,以及她对封面与窗户之前的联想。她这样写道:“以前我一直这样想着:等我的书出版了,我要走到每一个报摊上去看看,我要我最喜欢的蓝绿的封面给报摊上开一扇夜蓝的小窗户,人们可以在窗口看月亮,看热闹。”

与张爱玲笔下的苍凉冷静截然不同,徐志摩笔下的“窗户”是热烈轻快的。他爱“西窗”,尤其爱下午两三点间,有白晃晃、明咧咧的阳光透射进来时的“西窗”,为此,他写了一首自由体长诗,诗名就叫《西窗》。

诗的第一节就写出了上海弄堂生活里的特殊风味。这风味,从徐志摩眼中的一扇“西窗”里透射出来——人间四月天,下午三点钟,看那某一处上海弄堂里,西窗外的阳光,“一条条直的斜的”,洒在了诗人的床上;窗帘忘了拉上,还“放进一团捣乱的风片”,一股一股地跟花布窗帘亲昵,看得诗人心痒痒,于是开始写诗。

那么,诗人之家真的有这样一扇“西窗”吗?诗人之家究竟是什么模样的?当年,对此好奇的人可不少,报社记者、诗社群友都一门心思想上徐志摩家里瞧瞧,看看这诗人家里的“窗户”有什么稀奇名堂。“鸳鸯蝴蝶派”的老手周瘦鹃,也是《上海画报》的特约撰稿人,就去诗人之家去参观过两三回。

周瘦鹃《诗人之家》,原载《上海画报》。

“装饰了别人的梦”

事实上,在《上海画报》第256期(1927年7月27日)上,就有周瘦鹃所撰《诗人之家》一文发表,文中即对徐志摩家里的情形,以及是否有这么一扇诗情画意的“西窗”,做过一番精心考察。

1927年7月16日中午,《上海画报》的特约撰稿人周瘦鹃、金牌摄影师黄梅生,步入“环龙路花园别墅十一号”访晤徐志摩。原来,他居住的并不是诗中的弄堂,而是别墅。

一进门,有入户花园。所谓“繁花入户,好风在闼,书卷纵横几席间,真诗人之家也”。周瘦鹃等人闻到的是入户花园里的花香,身上吹到的都是别墅庭院间的“好风”。一众人等,鼻子里闻到并不是诗中写到的“放进下面走道上洗被单,衬衣大小毛巾的胰子味”,更不是“厨房里饭焦鱼腥蒜苗是腐乳的沁芳南”。

住在别墅里的诗人夫人陆小曼,“御碎花绛纱之衣,倚坐门次一安乐椅中”。诗人“徐先生坐其侧,方与梅生磐谈,见愚入,起而相迓,和易之态,如春风之风人也”。虽然待客殷勤周到,但诗人夫妇,主要工作却似乎只是秀恩爱——“徐先生呼夫人曰曼,夫人则呼徐先生曰大大,坐起每相共,若不忍须臾离者。连理之枝、比翼之鸟、同功之茧,盖仿佛似之矣”。

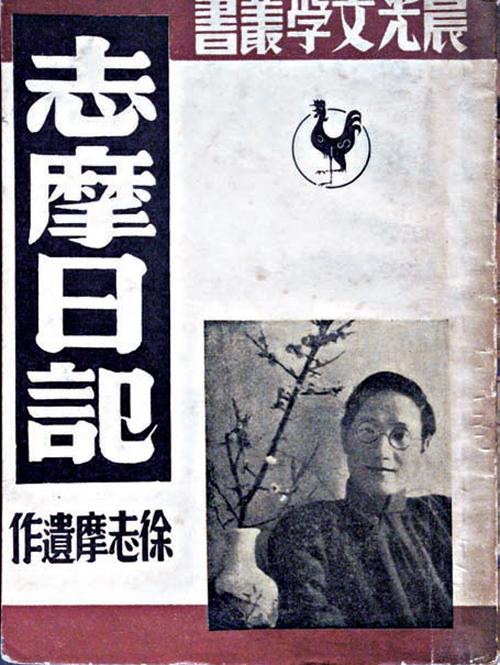

《上海画报》所刊“云裳公司发起人徐志摩陆小曼伉俪合影”。这张照片因后来被印在了陆小曼整理出版的《志摩日记》封面上而广为人知。

陆小曼整理出版的《志摩日记》,1947年晨光出版社初版(普通版),封面为徐志摩存照。

诗人之家里早为来客备好了午饭,排场也不小,酒菜都很精致。因为知道周瘦鹃喜欢紫罗兰,还曾办过一本叫《紫罗兰》的杂志,专门给备了一杯紫色的樱桃酒,可谓用心之至。

据周瘦鹃忆述称:“室中一圆桌,为吾辈噉饭之所。桌低而椅略高,徐先生因以方凳侧置于地,而加以锦垫,坐之良适。菜六七簋,皆自制,清洁可口。饭以黄米煮,亦绝糯。饭之前,徐先生出樱桃酒相饷,盛以高脚品杯,三杯三色,一红、一碧、一紫。知愚之笃好紫罗兰也,因以紫杯进。酒至猩红如樱实,味之甚甘,尽两杯,无难色。徐夫人不能饮,亦不进饭,笑啖馒首二,继以粥一瓯。会吴我尊君来,因同饭焉。”

天气太热,吃完饭还备有冰镇西瓜的果盘,很是周到。吃完冰爽的西瓜,又去鉴赏古雅的书画,周瘦鹃为之绘声绘色地忆述称:“饭罢,复出冰瓜相饷,凉沁心脾。徐先生出示故林宗孟(长民)书扇及遗墨多种,书法高雅,脱尽烟火气。又某女士画梅小手卷一,亦遒逸可喜,卷末有梁任公题诗及当代诸名流书画小品,弥足珍贵。又古笺一合,凡数十种,古色古香;弸彪手眼间,摩挲一过,爱不忍释焉。”

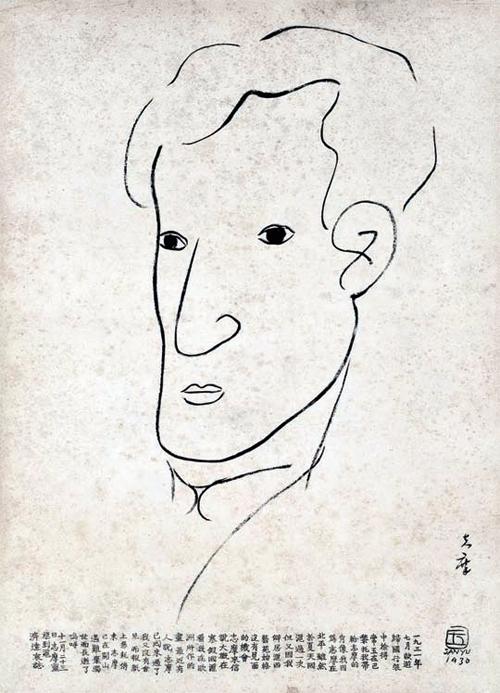

常玉繪徐志摩肖像

这样的居家环境与文化品位,岂一个“雅”字了得?哪有什么弄堂“西窗”下阳光晒床的烟火气?

从午饭时分,周瘦鹃与徐氏夫妇“闲谈至三时许”“乃起谢主人、主妇,与梅生偕出。此诗人之家,遂又留一深刻印象于吾心坎中矣。”下午三点,乃是访客们走出“诗人之家”的时间,恰恰正是诗人在《西窗》里,躺在弄堂“西窗”下晒太阳、睡不着午觉的时分。

言归正传,精致归于精致,周到归于周到,但无论怎样,别墅里的诗人之家,跟诗人笔下弄堂里的“西窗”完全是两码事了。诗人在别墅里备好精致酒菜,却一边又去想像弄堂的人间风味,把别人的“西窗”用来装饰了他的文学殿堂。

这样的情形不禁又让人想起了另一位诗人卞之琳,以及那一首著名的《断章》:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”

看来,关于窗户的问题,从古到今,从秦桧到李商隐,从张爱玲到徐志摩,都既有切身体会,也有借题发挥。人生的抉择与想像,是惴惴不安地担心着“东窗事发”,还是满怀眷念地追忆着“西窗剪烛”?人生的体验与期待,是看别人家的窗,还是自家的窗?所有这些,都既是问题,又不是问题。

其实,管它是什么窗,只要推开一扇,那窗前窗后的彷徨,有可能都是别样风光。所谓“人生”,不过是一扇又一扇窗前窗后的人间生活罢了,真真不过如此。