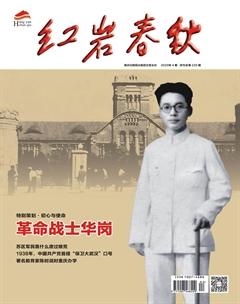

1938年,中国共产党首提“保卫大武汉”口号

郑学富

82年前,在中华民族生死存亡的紧要关头,中国共产党人率先喊出了“保卫大武汉”的口号。全国军民心向武汉,前赴后继,打响了团结抗敌、救亡图存的武汉保卫战。

《新华日报》社论提出“保卫大武汉”

1937年12月13日,南京失陷后,尽管国民政府已决定将首都迁往重庆,但国民政府的重要职能部门、各国驻华使节大多迁往武汉。为进一步加强国共两党合作抗战,发展南方国统区党的力量,中共中央在武汉也设立了派出机构——中共中央长江局(对外称中共代表团)和八路军武汉办事处。武汉实际成为当时中国的军事、政治、经济、文化中心,战略位置十分重要。

日军占领南京后,就开始研究攻占武汉和广州的作战方案,企图迅速灭亡中国,可是由于各方面的条件限制,暂时搁置。中国方面也加紧调兵遣将,部署武汉会战。为了抵御民族大敌,国共两党进一步加强合作。在徐州会战前,中共中央明确提出了保卫武汉的任务,并派周恩来、董必武、叶剑英等到武汉工作,以加强统一战线,动员和组织各界民众配合军队作战。

1938年1月3日,周恩来、叶剑英受中共中央委托,专程到武汉大学半山庐蒋介石下榻住所,向蒋面呈中共中央及长江局研究后的军事建议。1月8日,蒋介石在武汉召开重要军事会议,研究保卫武汉的战略部署。蒋介石通过对开战以来作战情况的研究与反思,充分吸纳了中共中央的军事建议,决定改变以往“消极防御”的策略,采取以攻为守、积极防御的战略。

1月11日,中国共产党在武汉创办的《新华日报》正式出版发行,并于13日在一版显著位置发表社论《怎样保卫大武汉》,第一次提出“保卫大武汉”的口号。社论指出“必须迅速地进行直接保卫大武汉的工作”,阐述中国共产党对于保卫大武汉的抗敌军事主张和动员全民抗战的思想,提出“欲保卫武汉必须先从远后方去牵制和打击敌人,从野战中去消灭敌人,这才能争取时间,加强起大武汉的保卫力量,建立起新的军备,以准备决定胜负的战斗”。

5月19日,日軍攻陷徐州,大本营陆军部认为:“攻占汉口作战是早日结束战争的最大机会”,“通过这一作战,可以做到以武力解决中国事变的大半”,“只要攻占汉口、广州,就能统治中国”。日本侵略者还认为:“占领了汉口,才能切断国共统治地区的联系,并可能产生两党的分裂。”

6月15日,日本天皇主持御前会议,正式决定攻占武汉。日军大本营在华中地区集中了14个师团的兵力,直接参加武汉作战的是第2军和第11军共9个师团,约25万余人,以及海军第3舰队、航空兵团等,共有舰艇120艘、飞机300架。主力沿长江及南北两岸进攻,另一部沿大别山北麓西进。

国民政府军事委员会为适应当前战局形势,增强指挥机构与作战能力,决定调整作战序列,于该年6月中旬新编第9战区。同时,以第5、第9两个战区所属部队保卫武汉。参加武汉保卫战的部队以及空军、海军,总计14个集团军、50个军,作战飞机200架、舰艇30余艘,总兵力近100万人。苏联援华志愿航空队也参加了这次会战。

6月11日夜,日军趁大雨突袭安庆,武汉会战正式打响。12日,《新华日报》发表社论《保卫大武汉》。社论在分析抗战的总体形势后指出:“提出并强调保卫大武汉的口号,在目前紧急的时机,有特别重要的意义。不过所谓保卫大武汉,不是把武汉当作一个孤城来死守,武汉的存亡是决定于前面野战军的胜败,只有争取第三期抗战的胜利,而武汉才能保持。”并对保卫大武汉提出六项意见:

(一)热烈地动员武汉三镇的青年壮丁,积极地组织起来,武装起来,为着保卫大武汉而参加前线作战,充实我们的野战军。

(二)所有愿意参加敌人后方活动的青年战士迅速组织起来,在政府领导和资助下,英勇地到敌人后方去工作,特别是留居在武汉的难民中的热血青年。

(三)武汉及其附近的劳动者,只要他能够出力,就应参加兵役和参战的动员,帮助进行军事运输及构筑工事等工作,把通敌方要路上的集团工事加紧完成和巩固。

(四)为着帮助政府巩固武汉,就应该在政府领导下,组织自卫的武装,维持武汉的秩序。

(五)给前线以丰富的补给,便是争取胜利极重要的保证,因此,要有物资的动员,要有高度的生产,同时也要有计划地进行物资的疏散。

(六)提高前线作战的勇气,巩固守备队伍顽强据守的决心,固然是靠军队中政治工作的效能,同时群众热烈的鼓动和宣传,也是有效的手段,特别是妇孺殷勤的劝勉,长老谆谆的致词,都能发生强烈的兴奋和感动的。

6月27日,国民党中央宣传部、国民政府军事委员会政治部发表《抗战一周年纪念宣传大纲》,正式提出“保卫大武汉”的口号。从此,“保卫大武汉”的吼声叫响抗日前线,响彻大江南北。

延安首先唱起《保卫大武汉》

热血沸腾在鄱阳,火花飞迸在长江,全国发出了暴烈的吼声,保卫大武汉!武汉是全国抗战的中心,武汉是今日最大的都会,我们要坚决地保卫着她,像西班牙人民保卫马德里。粉碎敌人的进攻,巩固抗日的战线,用我们无穷的威力,保卫大武汉!粉碎敌人的进攻,巩固抗日的战线,用我们无穷的威力,保卫大武汉!

这首名叫《保卫大武汉》的歌曲,首先在中共中央所在地延安唱起。由延安的三位文艺青年工作者创作,沙旅、尔东作词,郑律成谱曲。

沙旅,1919年生,又名沙子建、沙勋昌,江苏省南通市如皋人。1937年参加抗日救亡活动,1938年投奔延安抗大学习,曾任抗大政治部宣传股长。

尔东,1917年生,原名陈耳东,后更名为林韦,山西沁县人。1936年参加革命,1937年赴延安抗大学习,曾任抗大校刊主编,创作多首抗日歌曲。

郑律成,原名郑富恩,1914年出生在朝鲜全罗南道光州杨林町。1933年,来到中国南京参加朝鲜人组建的义烈团等抗日组织。七七事变后,他结识了冼星海,同年10月奔赴延安,先后进入陕北公学、鲁迅艺术学院音乐系学习。1938年,任抗大音乐指导、鲁迅艺术学院声乐教员。

武汉保卫战打响后,中共中央在延安的机关报《新中华报》和机关刊物《解放》等及时报道武汉保卫战的消息,宣传中国军队浴血奋战的英勇事迹,刊登一些时评和文艺作品。当时,同在抗大工作学习的沙旅、尔东和郑律成经常在一起讨论武汉战况,想为抗日勇士鼓与呼,激励全国人民投身保卫大武汉,于是联合创作了歌曲《保卫大武汉》。

此歌一问世,便唱响延安大街小巷,在整个陕甘宁边区流行起来,并传到了激战中的武汉。

1938年8月9日下午5点,武汉三镇各界民众会集武汉公共体育场,举行声势浩大的歌咏大游行。次日,《新华日报》报道:“由于九江失陷,武汉告急,《保卫大武汉》的歌声充满了街头里弄。昨天是节约运动歌咏漫画火炬游行示威日,这首雄壮有力的歌曲更拨动了武汉人们的心弦。”

歌咏表演有5000多人参加,由冼星海指挥,齐唱《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《保卫大武汉》《中华民族不会亡》等歌曲。之后,队伍在武汉闹市区游行,人们高举熊熊火炬,高唱嘹亮战歌,围观的群众深受感染,纷纷加入到游行队伍中。

他们坐船渡江到达汉口,与聚集在三民路孙中山铜像前的汉口歌咏游行队伍会合,达10万之众。浩浩荡荡的队伍中,“保卫大武汉要到军队里去!”“保卫大武汉要到游击队里去!”“反对一切悲观、失败逃亡主义!”口号此起彼伏,“歌声口号声回荡在空中,汇合成一个巨大的吼声,我们要保卫大武汉!”

中共中央提出具体的军事战略意见

武汉保卫战牵动着各党派、各阶层和全国人民的心。中国共产党对武汉保卫战给予多方支持和积极配合。

1938年6月15日,在武汉的中共代表团通过《新华日报》发表了《我们对于保卫武汉与第三期抗战问题的意见》,具体阐述了保卫武汉和有效地开展第三期抗战工作在军事、政治、经济和文化工作的保障等,提出了详细方案。7月5日,在延安的毛泽东等向国民参政会提出建议:“武汉成为敌人急切觊觎的目标,因之,我们认为最急迫的问题莫过于如何保卫武汉与取得第三期抗战胜利。”8月3日,蒋介石会见周恩来等,进一步交换有关两党团结和保卫武汉的问题,并答应中共代表团和中共湖北省委代表参加保卫武汉的工作及动员委员会。

8月6日,毛泽东等就保卫武汉的方针问题致电在武汉的周恩来等,指出:“保卫武汉重在发动民众,军事则重在袭击敌人之侧后,迟滞敌进,争取时间,务须避免不利的决战,至事实上不可守时,不惜断然放弃之。”9月底,中共中央召开六届六中全会,毛泽东在《论新阶段》中再次谈到关于武汉会战的军事战略。他说:“保卫武汉斗争的目的,一方面在于消耗敌人,又一方面在于争取时间便于我全国工作之进步,而不是死守据点。到了战况确实证明不利于我而放弃则反为有利之时,应以放弃地方保存军力为原则,因此必须避免大的不利决战。”

上述战略意见,被蒋介石重视、采纳,对于国民政府制定武汉保卫战的战略和策略,起了积极的作用。

10月7日至9日,《新华日报》连续以社论形式发表周恩来撰写的《论目前抗战形势》。文章根据毛泽东《论持久战》的观点和该年7月6日中共中央关于武汉问题的指示精神,阐述了中国共产党关于保卫武汉的主张,指出“中国抗战是长期的,不是短期的,持久战的方针是确定的”,必须经过毛泽东所说的持久战的三个阶段,才能取得最后胜利。“保卫武汉的战斗固然愈久愈好,但决不能在长期保卫武汉的条件尚未具备的今天,想作孤注一擲的侥幸的尝试,这不仅对于保卫武汉并无大的帮助,而且对于继续长期抗战是有害的,是不利于转入相持局面之过渡阶段的。”

文章强调发展敌后广大的游击战争和巩固与扩大抗日民族统一战线,指出:保卫武汉重要,坚持持久战更重要!只有坚持长期抗战,加强国内团结,才是克服困难,争取胜利地转入相持局面的基本方针。即使武汉不保,我们也还有可能继续长期抗战,争取最后的胜利。

社会各界齐心协力、同舟共济

1938 年 7 月上旬,为纪念全国抗战一周年,周恩来同郭沫若等商定,由国民政府军委会政治部第三厅发起献金运动,以激发群众的爱国热忱和抗战决心。

7月10日,《新华日报》以《献金洪潮弥漫武汉,中国共产党热烈献金,劳动同胞慨捐血汗钱》为题对献金活动作了详细报道:7月9日午后2时半,在江汉关献金台上,中国共产党中央委员会发布致武汉各届抗战建国周年纪念筹备会公函,并从党费中捐出1000元;八路军全体将士节食一天捐献1000元;周恩来捐出在军委会政治部所得的一个月薪资240元;毛泽东、陈绍禹、秦博古、林祖涵、吴玉章、董必武、邓颖超将其参政员7月份的薪金全部献出。国民党的军政要人和民主党派及无党派爱国人士黄炎培、史良、邹韬奋、张澜、陶行知、沈钧儒等200余人也积极献金。武汉的世界、光明、明星、新市场等影剧院,分别公映《日俄尼港战役》《热血忠魂》《为国争光》和《保卫我们的土地》等影片,将全部票房收入捐献;武汉各平剧、汉剧等剧院,12家歌剧戏院及2000多演职员发表了《敬告各界书》,举行慰问出征献金公演,将全部收入和当天的薪酬捐献出来。各界群众老弱妇幼皆走上献金台为抗日捐献;武昌乞丐所全体乞丐自动绝食一天献金;武昌残废院全体受伤将士献出康复津贴;一些儿童则当街为人擦鞋以集资捐献。妇女中有人献出心爱的戒指和耳环。许多在武汉的外国朋友及华侨也慷慨解囊。

社会各界踊跃献金,原定三天的献金时间不得不延长至五天,武汉人民献金达50余万人次,捐款总计100多万元。此后,宜昌、襄樊、西安等地也开展了献金活动。7月12日的《新华日报》社论指出,献金活动“表现了武汉及各地千百万民众在目前国难危急的情势之下,对于抗战建国事业发挥了自觉的积极性与伟大的英勇精神”。

8月12日,中共湖北省委发出《为纪念“八一三”保卫武汉宣传大纲》,号召全省共产党员以身作则,动员人民群众进行有益于保卫武汉的工作。在中国共产党的推动下,来自全国各地的爱国知识分子和青年学生云集武汉,先后组织了武汉青年救国团、中华民族解放先锋队、中国工人抗敌总会筹备会等数十个抗日救亡团体。第三厅团结大批文化人士,通过歌咏、演讲、戏剧、漫画等多种形式开展抗日救亡宣传。

在武汉外围争夺最激烈的时刻,武汉各届慰劳前线抗敌将士委员会向民众征集慰问信30万封,以表达后方同胞对奋战在前线将士的关心和鼓舞。9月16日,郭沫若带领30多人组成的代表团,携带大批慰问品赴前线慰问苦战中的将士。在中国共产党的号召下,“保卫大武汉”成为全体中国人民的共同心声。

同仇敌忾,众志成城。中国军队与日军血战四个半月,毙、伤日军近四万人。日军虽然占领了武汉三镇,并控制了中国的腹心地区,但是由于中国军队的英勇抗击,大大消耗了日军的有生力量,打破了日军妄想速战速决、迫使中国屈服的战略计划。武汉保卫战是抗日战争战略防御阶段规模最大的一次战略性战役,成为中国抗日战争进入战略相持阶段的重要转折点。

编辑/韩西芹