发挥水价杠杆作用促进都江堰灌区水资源节约与绿色生态发展

范云伟,陈开峰

(四川省都江堰人民渠第二管理处,四川 德阳,618000)

1 灌区基本情况

1.1 灌区概况

都江堰水利枢纽工程创建于公元前256年,距今已有2276年的历史,它是中国乃至世界水利史上生态水利的工程典范。新中国成立后都江堰迎来了高速发展阶段,经过70年大规模的扩建、维修和改造,人民渠、东风渠两大“高速水道”已将灌区从成都平原扩灌到川中、川北丘陵区。都江堰水利工程已发展为引蓄结合、配套完善的特大型水利工程体系。实际灌溉面积已由1949年的18.8万hm2,增长到2019年的72.63万hm2,为四川省粮食安全、经济发展、社会稳定、环境美好提供了坚实的水安全保障。

作为都江堰水利工程的重要组成部分,人民渠二处灌区始建于1958年2月(官渠堰五期工程),新建、扩建完成于1985年2月,由人民渠六期干渠、五七期干渠和鲁班水库灌区三部分组成。干渠长度310余公里,辖管支渠51条,分水洞566处,控灌成都、德阳、绵阳、遂宁4市10个县区,设计灌面18.55万hm2,有效灌面13.42万hm2,占都江堰总灌溉面积的18.5%。

1.2 水资源状况

都江堰灌区水资源总量约273亿m3,由岷江干流入境水、边缘山区中小河流入境水、灌区平原地表水以及丘陵灌区地表水四部份组成。据资料统计,20世纪30年代,岷江来水多年平均径流为174.1亿m3,50年代为156.4亿m3,70年代为142.5亿m3,90年代为141.7亿m3,岷江来水占据都江堰灌区水资源总量的50%左右。此外,按照《四川省都江堰水利工程管理条例》配水原则“丘陵灌区以夏季、秋季引水囤蓄为主,其他时段由省都江堰水利工程管理单位根据来水情况进行调度”,导致丘陵引水直灌区在春灌用水期间矛盾较为突出,而且随着灌区面积不断扩大,各类综合用水不断增加,加上生活、工业、生态用水逐年增长,都江堰灌区水资源紧缺的矛盾日益突出。

作为都江堰的尾水丘陵灌区,人民渠二处灌区水源主要采取以蓄为主,引、蓄、提相结合的方式来满足灌区用水。灌区现有各类蓄水设施18000余处,蓄水能力7.0亿m3,多年平均引都江堰上游来水约7.5亿m3。

2 人民渠二处灌区水资源现状

2.1 水资源时空分布不均

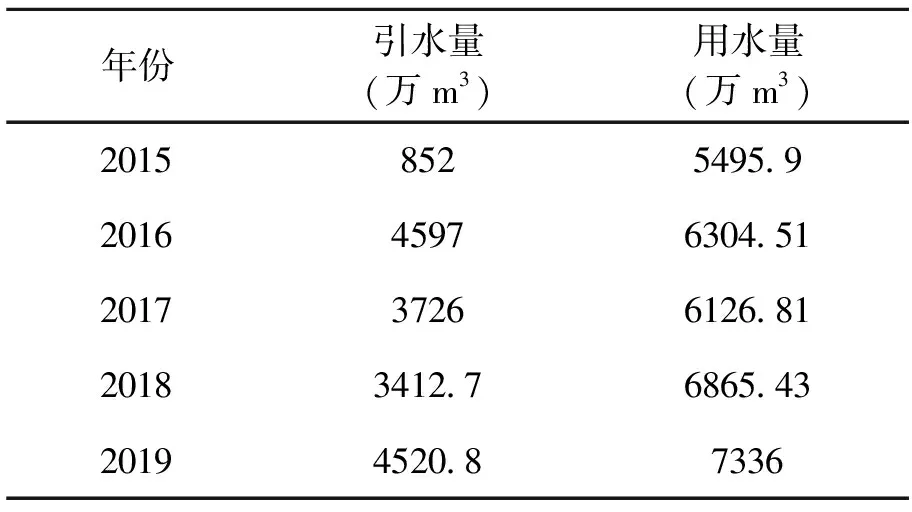

人民渠二处灌区全年降水在600mm左右,7-9月降水量占全年降水总量的65﹪左右,主要农作物需水期的4-6月降水仅占全年的20﹪左右。从多年引、用水过程来看,年平均引水量约7.5亿m3,其中1-3月1.5亿m3,4-6月1.0亿m3,7-12月5.0亿m3,分别占比20%、13%、67%;而灌区农作物用水总量多年平均为1-3月0.7亿m3,4-6月4.2亿m3,7-12月1.8亿m3,分别占比10%、63%、27%,引水量与用水量在时空分布上极不匹配,尤其是在春灌用水高峰时期(5月份)引、用水矛盾突出(详见表1)。

表1 人民渠二处灌区近5年春灌高峰期(5月)引、用水量

2.2 干渠中上游调节能力较弱

灌区有各类蓄水设施18000余处,其中大(2)型水库1座,位于人民渠五七期干渠末端;中型水库10座,分布在人民渠六期干渠3座,均位于干渠50km以下,分布在人民渠五七期干渠7座,均位于干渠110km以下;山坪塘、石河堰共计18000余处,也多分布在灌区中下游。由于干渠中上游缺少蓄水设施,导致对水资源的调节能力不足。

2.3 上游来水与实际需求存在差异

根据历年都江堰水量调配原则:向丘陵灌区输水囤蓄,集中在当年6月以后至岁修开始前,其余时间在保证平坝灌区用水的前提下,根据需要与可能调配。而灌区上游2.33万hm2灌面,必须依靠都江堰来水直灌,特别是五七期工程天河闸以上,六期工程何家堰以上灌区,更是依赖来水直灌解决用水问题,因此,灌区的实际用水需求与上游配水方式存在差异。

3 两部制水价的内容

针对丘陵灌区用水存在季节性用水量差异大、蓄水设施分布不均、配用水矛盾突出的问题,人民渠二处通过水价杠杆作用来调节灌区内水资源的再分配,以达到节约用水和灌区绿色生态持续发展的目的,早在1984灌区就开始搞两部制水价试点。1988年,四川省水利电力厅联合四川省物价局以“川水发〔1988〕127号”文件推进人民渠二处灌区农业用水按照“基本灌面配给基本水量,收取基本水费,超用水量按方收费”的两部制水价制度全面实施。

3.1 基本面积

“川水发〔1988〕127号”文件在核准人民渠二处两部制水价的同时,也对灌区基本水量面积作了规定:“考虑到五、六、七期工程属引蓄结合灌区,工程还未达到设计的实际情况,配基本水量面积暂定为64.2万亩”。1988年以后陆续有县区申请增加基本水量面积,至2018年中江县人民政府以“江府〔2018〕75号”文件申请将凯江河沿岸0.59万hm2耕地纳入都江堰灌区水费征收基本面积,人民渠二处灌区基本水费面积达到5.27万hm2,不到有效灌溉面积13.42万hm2的40%。

3.2 基本水量

基本水量是指配给每亩灌面的定额水量。“川水发〔1988〕127号”文件对基本水量作了规定:五七期灌区1-6月配基本水量100m3/亩,7-12月配基本水量200m3/亩;六期工程何家堰以上1-6月配基本水量100m3/亩,7-12月配基本水量200m3/亩;何家堰以下1-6月配基本水量60m3/亩,7-12月配基本水量290m3/亩;鲁班水库灌区配基本水量240m3/亩,其基本水量配水制度一直沿用至今。

3.3 基本水价

基本水价是指达到供水成本的水价。“川水发〔1988〕127号”文件规定:每亩基本灌面收基本水费黄谷4.0公斤,采用实物计征,货币结算。90年代由于粮食市场开放后,市场波动较大,水费结算时难以达成一致意见,逐步调整为货币定价,经过几次调整完善,2011年,四川省发展和改革委员会以“川发改价格函〔2011〕22号”文件规定了基本水费收费标准:每亩基本灌面干渠的农业供水价格为14元,沿用至今。

3.4 超用水量及超计量水价

超用水量是指用水户在基本水量不足的情况下超用水量部分。

超计量水价是指在保障供水成本的基础上略有利润的水价。“川水发〔1988〕127号”文件规定,五七期天河闸以上和六期干渠工程灌区,每供水100m3收费为:1-3月收黄谷1.5公斤,4-6月收黄谷2.5公斤,7-12月收黄谷1.0公斤;五七期天河闸以下干渠工程灌区,1-6月每供水100m3收黄谷2.5公斤,7-12月每供水100m3收黄谷1.0公斤,鲁班水库灌区每供水100m3收黄谷2.5公斤。2003年,“川价函〔2003〕50号”文件对超用水量作了调整:每立方米超用水量水价,五七期、六期灌区1-3月0.05元/m3,4-6月0.07元/m3,7-12月0.04元m3;鲁班水库灌区1-12月0.06元m3。

4 实施两部制水价的积极意义

4.1 调节灌区水资源在时空上的分布

根据“川水发〔1988〕127号”文件的配水方式,在六期干渠,何家堰以上1-6月配基本水量100m3/亩,7-12月配基本水量200m3/亩;何家堰以下1-6月配水60m3/亩,7-12月配水290m3/亩。这种配水方式的差异,能有效促进灌区利用蓄水设施调节水资源在空间上分布不均的问题。灌区内的18000余处蓄水设施,在每年4-6月农业用水高峰期,能为灌区提供近3亿m3的水源,为水资源在时空上的分布起到重大调节作用。另外,按照现行超用水水量水价:1-3月0.05元/m3、4-6月0.07元/m3、7-12月0.04元/m3,这种季节性水价差异,能引导、鼓励灌区用水户多用秋水(7-12月),尽量少用4-6月平坝灌区用水集中时段水量,能调节平坝灌区与丘陵灌区错峰用水。

4.2 推进灌区节水制度日趋完善

两部制水价的核心是:“计量用水、计量收费”。围绕这一核心目标,人民渠二处开展各项节水制度建设。首先是量测水计量设施建设,经过30多年的建设,在干渠重要断面、支渠口已建起相对完善的量测水点,按照分级管理的原则,人民渠二处能计量到县(区),县(区)再计量到镇(乡),部分县能计量到村组,甚至用水户;其次是坚持计划供水,每年组织各县区编制年度用水计划,上报都江堰管理局批复,在用水过程中根据水利厅、都江堰管理局批复的年度配水计划编制县区阶段性用水计划,并严格按照计划配水;再次是实行合同供水、有偿供水,每年与灌区各县区签订供水合同,在合同中约定双方的责任与义务,以法律的形式来保障灌区的用水安全;最后是规范供用水制度,双方共同协商确定交接水文断面、编绘水文流量关系曲线、并实行“三段式”观测,已全面实现了供水“开闸签字,关闸结算”,水量“日清月结,据实交费”的供用水制度。

4.3 加快灌区水源工程合理布局

人民渠二处灌区的用水特点及季节性水价差异,在一定程度上促进着灌区水源工程的合理布局。2004年,为解决六期干渠中下游用水难的问题,中江县在黄鹿镇修建黄鹿水库,水库建成以后,六期工程中江县范围内80%以上灌面用水得到有效保障;近年来,五七期干渠旌阳区内建成后的华强沟水库,将会每年为德阳市城区提供0.9亿m3的生活用水保障;同样,为支持“一干多支”区域发展新格局,以人民渠五七期干渠为水源的东风水厂目前正在进行扩建,建成后的水厂将以8.24万m3/d的供水量为成都“东进战略”提供坚实的水资源支撑。

5 两部制水价的影响

5.1 促进灌区群众节水意识的普遍形成

两部制水价的推广促进了灌区用水户养成节约用水的习惯。以前用水户没有对水资源的商品属性产生正确的认识,也未形成节约用水的概念,在用水过程中,对合理规划引水工作认识不足,存在丰水期未做好蓄水、枯水期争相用水的现象。两部制水价执行后,灌区群众对“水是商品,用水就要交费,多用水多交费”的认识逐渐增强,节水意识逐渐提高。自1988年两部制水价执行以来,在有效灌面逐年增加的情况下,年平均农业用水量呈逐年减小的趋势,远低于《四川省农业生产取用水限额(试行)》中农业灌溉综合取用水限额的规定,节水成效显著(详见表2)。

表2 人民渠二处灌区1988-2019年灌面及农业用水量统计

5.2 促进灌区绿色生态可持续发展

十九大以来,国家把生态文明建设提到前所未有的高度,四川省也先后出台多项措施,以绿水兴川行动践行绿色生态可持续发展。都江堰灌区作为四川省经济文化的核心区域,以占全省不到5%的土地面积,集中了全省25.8%的人口,粮食总产量和国民经济生产总值分别占全省的27.1%和41.8%。走绿色生态可持续发展道路是贯彻新时期十六字治水方针的必然要求。

“节水优先”是灌区绿色生态可持续发展的前提,作为都江堰灌区重要组成部分的人民渠二处灌区,通过两部制水价的杠杆作用对水资源实行再配置,实现了对水利工程设施分布不均的“补短板”,并逐渐建立起了日趋完善的供用水制度,在供用水过程实行了“强监管”,所产生的节水效果是显著的,对灌区绿色生态可持续发展具有深远影响。

5.3 为上级部门制定农业水价文件提供参考

人民渠二处灌区在1988年就因地制宜地实行:“基本灌面配给基本水量,收取基本水费,超用水量按方收费”的两部制水价,并按照丰枯季节,分区域配基本水量,收超用水量水费。这一实践,为2003年国家发改委和水利部联合出台的《水利工程供水价格管理办法》中关于“基本水价”与“计量水价”提供了参考,也为2016年《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》中“促进农业节水,因地制宜探索实行两部制水价和季节水价制度。”的论述提供了可行性意见。

6 结语

都江堰水利工程建堰初始就以生态水利工程润泽川蜀大地,在水资源日益紧缺的当下,如何继续走绿色生态发展道路,需多方考虑。其中,水价制度对水资源的再调节作用所产生的节水效益不失为一种参考。随着生态水利时代的到来,都江堰灌区将继续探索完善更加适合灌区良性发展的水价模式,以便为灌区产业发展、生活富裕、生态宜居的乡村振兴战略提供更坚强的水资源支撑。

——