公关与新闻报道之间关系的探索研究

李琎

摘 要:公关与新闻报道之间一方面存在着密切的联系,另一方面两者之间又互相利用,存在激烈的对抗关系。本文主要回顾现代公关发展历程,探索公关与新闻报道间的互动关系,以及公共对新闻报道的干涉,最终从公关角度提出以对话范式为基础,提倡主体间的平等对话,以此创造两者间的和谐共生关系。

关键词:公共关系;新闻报道;对话范式

一、现代公关的发展历程

按格鲁尼格的四种公关模式,可将近代的公关实践划分为四个时期:

1.代理人模式

该模式始于19 世纪中后期,代表人物为巴纳姆。 巴纳姆深谙媒介传播之道,制造噱头,甚至不惜为记者提供离奇的新闻报道,借此引发公众关注,从而牟取暴利。他的许多行为放在当代十分令人不齿。

在巴纳姆看来,公众是被愚弄的对象,新闻报道则是其牟利的工具。所以虽然巴纳姆在某些方面具有开创性的作用,但是他的行为也充分暴露了代理人模式公关的局限性。有学者认为,公关是权威对大众的控制,诱惑、服从、幻象、催眠、招魂、遮掩,甚至赤祼祼的欺骗等手段而非真正的心灵相契来制造社会认同[1]。同时巴纳姆的行为也最早揭示了公关与新闻报道之间既紧密又冲突的矛盾关系。

2.公共信息模式

这一模式大致形成于1900-1930年代,代表人物为艾维·李。作为公关之父,艾维·李的公关活动具有划时代的意义。30年代,“扒粪运动”盛行,各大公司疲于应付媒体记者和公众的质疑,损失惨重,由此引发了一系列的社会危机。

有鉴于此,艾维·李创立了史上第一家公共关系事务所,旨在通过公关活动调节组织和新闻报道之间的矛盾。艾维·李认为,只要双方能够开诚布公摆出所有事实,就可以消除误会和争执,从而降低组织的损失并维护社会整体的利益。

艾维·李找到了公关活动在组织、新闻以及公众之间合适的发展空间,并且恰当的缓解公关行为和新闻报道之间的矛盾。在其著名的《原则宣言》中说道:“我们的原则是诚实和开放地代表企业和公共机构关切的利益,及时和准确地向美国人民和新闻界提供关乎公共利益、对公众有价值的信息。”[2]

因此他的实践活动能将公关引入正轨,通过确立真诚、公开等道德标准,为现代公关职业化和专业化发展奠定了基础。

3.双向非均衡模式

该模式约形成于1940-1970年代,代表人物为爱德华·伯内斯。所谓双向,意指公关主体(组织)和公关客体(公众);非均衡是指在权力关系上,表现为组织对于民众思想、意见的支配。

伯内斯是在大学正式讲授公共关系课程的第一人,他的公關模式可以划分三个阶段:

首先,制造新闻事件;然后,制造新闻;最后,利用新闻报道挑动大众的心理需求,继而影响其行为模式[3]。

在伯内斯看来,社会共同体有义务并且有权利指导他的成员过上更高级的社会生活,而民众自身限于教育、阶层等条件不足以完成这一目标,因此必须接受社会精英阶层的统治。而公关正是完成这一统治任务的重要工具。伯内斯实质上是将公关作为一种温和的手段,通过劝服、引导来实现组织对于公众的控制。在这一时期,传播学亦以劝服研究为主,即新闻报道与公关之间互相利用,共同“劝服”民众。

4.双向均衡模式

该模式形成于1980年代,代表人物为格鲁尼格。所谓双向均衡,即组织和民众之间是平等而非支配关系。

格鲁尼格于1990年代将该模式发展为“卓越公关理论”。该理论倡导,组织应与公众之间进行双向、平等的沟通,建立相互依存、互惠共生的均衡关系,从而谋求合作与共赢。这一理论具有理想主义倾向,实践过程中仍不免落入组织本位[4]。

在格鲁尼格的四模式之外,还有第五种模式,即2000年以后逐渐形成的对话模式。该模式的代表人物为伯顿。这一模式尚处发展阶段。它的主旨包括,在主体层面,强调组织与公众互为主体;在方法上,强调以对话实现多元主体间的彼此承认;目标层面,追求价值共享和共同建构。

从上述公关发展史中不难看出公关与新闻报道之间存在着密切的联系,它们有时相互合作,完成共同的使命,有时则又激烈竞争,相互排斥。之所以存在这样的矛盾关系是由其内在属性决定的。

二、相关概念的定义

根据研究视角的不同,公关可以有多种定义。

1.传播说

认为公关实质上是一种传播沟通方式。“旨在传递有关个人、公司、政府机构或其他组织的信息,并改善公众对于其态度的种种政策或行动。”[5]“是一个社会组织在运行中,为使自己与公众相互了解、相互合作而进行的传播活动和采取的行为规范。”[6]

2.管理说

认为公关是一种管理职能,“确定、建立和维持一个组织与决定其成败的各类公众之间的互利关系。”[5]

3.关系说

认为公关是组织与公众之间的关系协调。“是处理一个团体与公众(决定该团体活力的公众)之间的关系的职业。”[5]

对于新闻报道,其定义也较为多样。

新闻报道是“对新闻的生产、加工和传播的全过程中的任一过程和任一活动,进行创造性的谋划和运筹,最大限度地挖掘新闻社会价值,获得最好的传播效果和传播效益。”[7]

新闻报道是“新闻传播主体,遵循事物发展和新闻传播的基本规律,围绕一定的目标,对已占有的信息进行科学的分析和研究,着眼现实,发掘已知,预测未来,制定和实施相应的政策和策略,以求最佳效果的创造性的策划活动”[7]。

新闻报道重在策划,就是要“新闻采编人员按照事物发展规律,对已经或者将要发生的新闻事件如何报道的谋划与设计,把新闻传播过程中的某个元素和现实中其他与新闻传播密切相关的元素联结组合起来,以充分发挥该事件的新闻价值,形成更有效的传播结构。”[7]

对比上述公关与新闻报道的定义不难发现,无论从何种角度出发,定义中要么明确揭示,要么在隐含的逻辑前提中,总是离不开着组织、公众和传播这三个要素。这说明公关与新闻报道在理论概念以及社会实践上都是密切交织的,这为我们理解和诠释两者之间既要合作又相互对立的矛盾关系提供了逻辑基础。

三、公关与新闻报道间的密切关系

(1)从业人员的要求基本相同

许多优秀的公关人员都有过做记者的经历,例如艾维·李和伯纳斯都是如此。实际上公关从业者与新闻记者在很多方面的要求都是相同的。

现代社会对于公关从业者的提出多方面的要求,主要包括:

1.扎实的专业技能,包括公关的原理、实务和技巧,新闻传播理论、社会舆情理论等。

2.较高的文化素养和宽广的知识面。除专业知识外,公关从业者和新闻记者都应广泛涉猎心理学、社会学、文学、历史、管理学等方面知识,具备较高的文化素养。

3.优秀的文字和语言表达能力。公关人员和新闻记者都必须具备独立撰写宣传材料、新闻稿、演讲稿、调研报告等技能,能够巧妙的辗转于各类社交场合,清晰的表达所思所想。

4.较强的心理素质和抗压能力。公关人员和新闻记者都需要面对复杂的人际关系,应对千头万绪的工作,因而都需要具备过人的心里素质,抗住各方压力。

5.高尚的道德素质。相比其他行业,公关人员与新闻记者都面临更多的利益诱惑。例如,1985年美国公关协会主席弗朗科就因事先知晓雇主股票信息而进行内幕操作,从中谋取巨额利益,最终身败名裂。

(2)伦理道德的一致性

公关自诞生之初,其道德合法性就受到普遍质疑。然而历史实践已经证明,公关是现代社会不可或缺的一项重要职业,也因此有许多学者对其伦理基础进行了探索。

香农·博文提出当代公关行业的伦理标准为:

公关实践应当基于人们的普遍理性和道德律令;公关决策必须充分自治,免于不恰当规则和雇主私利的牵绊,在道德决策的灰色地带更应自律;人非手段而是目的,公关业者要护念人的尊严和对人的尊重;公关业者要承担对利益相关者的义务,并始终抱持道德上的善意 [4]。

我国学者胡百精指出,公关是组织与利益相关者之间规程化的对话,在事实层面,对话促进信息传播和利益互惠; 在价值层面,对话推动信任生产和意义分享。强调公关的伦理标准,至少应满足:有利于信息传播,即对话而非对抗、讲真话;有利于互蒙其惠,即相互适应、平等互惠;有利于建立信任,即坚守专业准则,担当社会责任;有利于分享意义,即遵从公共道德,奉行“绝对律令”[2]。

新聞报道的道德准则是指“新闻记者本身所采纳与控制的一套专业性行为的指导原则”,主要包括:承担社会责任;应是真实、准确、客观、中肯的;应是自由却自我约束的;应遵守伦理信条与专业性准则;应保护公共权益;形成舆论;应尊重消息来源的完整性[8]。

比较以上公关和新闻报道的伦理道德原则,不难发现在强调社会责任、公共权益、真实、准确以及传播等方面,两者是基本一致的。因此,公关与新闻报道之间是能够就公共权益、平等对话等方面达成一致,从而进行合作共赢的。

四、公关对新闻报道的介入

从实践来看,现代公关对于新闻报道的干涉是多方面的,本文限于篇幅,仅以议程设置、消息来源和新闻空间为例,阐述公关对于新闻报道的介入。

(1)议程设置

李普曼说:“那个我们必须与之打交道的政治世界,我们看不见,摸不着,想不到。”其意为,在信息化时代,人们是通过媒体和新闻报道间接与外部世界打交道,所思所想无不受到媒介的影响[9]。

麦库姆斯认为,“新闻编辑与主管影响我们对当前什么是最重要的事件的认识。”“这种影响各种话题在公众议程上的显要性的能力被称作新闻媒介的议程设置作用。”他指出,“新闻媒介在告诉人们怎么想这一方面可能并不成功,在告诉人们想什么的方面则异常成功。”[9]简言之,新闻报道影响乃至决定了民众每天交流讨论的话题。

公关通常是通过影响新闻报道,间接的影响大众对于议程的设定和其态度。换言之,有效的公关必然要参与到新闻报道的议程设置过程中,干预新闻报道的正常走向。

其主要环节包括:

第一,监督与组织相关的新闻报道内容和价值取向;

第二,提供新闻报道感兴趣的话题,获取媒介关注;

第三,跟踪新闻报道实时反馈,并根据反馈结果动态调节公关策略。

现代公关中,由于组织往往具有强大的资本和权力优势,因而能够强力的渗透到新闻报道过程的方方面面。对新闻从业者来说,公关犹如一柄悬在头顶的达摩克里斯之剑,面临着公关从业者的强势干涉和违规操作的威胁,稍有不慎便可能被异化为资本与强权的工具。

(2)新闻来源

李普曼指出,组织的公关人员通过对事实加以整理和组织,为新闻工作者提供新闻事件的消息来源。他们的宗旨就是协助新闻人员发掘事实,虽然这些事实通常是只对己方组织有利的说明[10]。

这一理论早已为当前的新闻实践所证实,尤其在医药、科技、教育等高度专业化的领域,新闻记者很难独立撰写高质量的新闻报道,不得不依赖于组织的公关人员提供信息。

陈先红等对信息来源进行的量化分析清楚的反映了这一问题[10]。

陈先红等引入“消息来源卷入度”的概念,分别从广度和深度两个方面进行分析,她的研究结果表明:

作为信息来源的公关主体对新闻报道的影响十分普遍,且政府官方是我国报纸新闻的最主要消息来源;

群众类消息来源的卷入广度仅约政府官方类的一半,但增长趋势明显,十年内上升48%;

不同类型的消息来源卷入度与媒体、议题和时间等因素显著相关,对于新闻报道产生的影响也不同。这说明各公关主体在提供新闻来源时是有强烈针对性和目的性的,并非是随机行为。

(3)新闻报道空间

虽然现代新闻媒介的方式是多样的,并且随着智能手机、移动网络的普及,新闻报道可以说随时随地的伴随着人们的生活。然而,即便如此,公众对于新闻报道所能投入的时间和精力仍是有限的,并且主流的新闻媒体也是有限的,所以新闻报道的空间也是有限的。

例如,新浪微博设置了50个热点话题,知乎热搜通常也只显示前10个焦点话题。对于这些焦点,无论是传统媒体还是新媒体,大都在同一时间内竞相报道,由此造成报道内容同質现象十分严重。这在很大程度上已经压缩了新闻报道的空间。

在这种情况下,当公关利用自身的权力或资本优势,过分侵占新闻报道空间,就会形成一种集中攻势,压缩其他类型的新闻报道,例如买卖热搜等行为。其结果便是民众在短时间内,被铺天盖地的同一公关新闻反复“洗脑”。最终要么就逃避,要么成为公关组织的驯服羊,无论如何,都会损害新闻报道的价值。

五、基于对话范式的合作与共赢

陈先红等参照生态学原理,提出新闻报道与公关之间存在的八种可能关系,包括竞争、捕食、食草、中性、共生、合作、附生、寄生等情形。并且指出合作关系是当前两者的常态,而共生关系,即两种职业之间相互需要、共生共融,而且分开之后不能生存,是最为理想的模式[11]。

然而,要实现公关与新闻报道间的合作乃至共生关系必须要考虑第三个要素,即民众。脱离了民众的正常参与,任何讨论公关与新闻报道之间共赢的方式都将偏离“自由”、“民主”的时代主题,脱离了民众的公关与新闻报道间合作只能加深社会的裂痕。

本文以公关对话范式为基础,从学理上探讨公关与新闻报道之间的和谐共生关系。

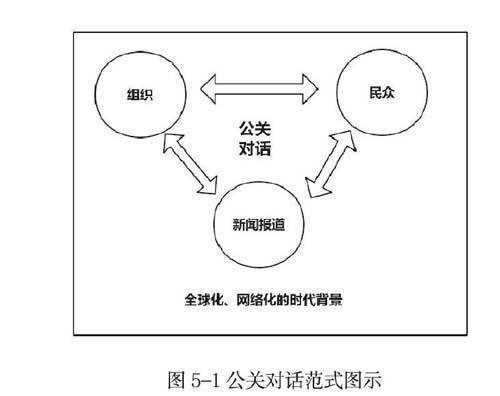

对话范式业已成为一种全新的哲学范式,它不仅渗透于人类社会生活的诸多方面,而且也可以成为构建和谐社会的思想资源[12]。格鲁尼格在进入21世纪后,曾屡屡强调“今后公关研究的中心问题是对话”。所谓对话,意味着参与者之间不再是“主体—客体”的关系,不再是一方对另一方的宰制;而是“主体—主体”间的平等协商[13]。基于这一范式,公关与新闻报道以及公众之间的关系,可以下图表示。

在此图关系中,组织、新闻和民众,是三个既密切联系而又相互独立的主体,而公关则是不同主体之间的对话。对话范式是将不同参与主体间的矛盾与合作都落实到对话中解决,在彼此间的差异中寻找共识。

该范式相比传统的公关模式有以下几个不同:

首先,以公关为不同主体间的对话,坚持以人为本,倡导价值分享。这一范式不同于传统公关模式,仅强调利益互惠,而忽视主体间的价值分享,最终使主体间关系沦为以利益为导向,相互欺瞒、相互斗争的物化关系。以人为本,是在“人是目的而非手段”的道德原则下,把人置于问题的中心,在坚持自身立场的情况下,尊重他者的权益。

其次,民众不是愚昧、不开化的被统治者,公共空间的被动参与者。而是作为受尊重的独立主体,主动、积极地与其他主体共同设置公共议题,共同建构公共空间。

第三,新闻报道既不对组织趋炎附势,也不取悦民众,对组织公关抱有强烈的抵触心理。它站在客观立场上,一方面协助民众监督组织,另一方面又帮助组织进行信息传播,引导公众理性思考。

最后,组织不再借由宣传、新闻、广告等手段对民众进行劝服或欺瞒。而是以平等姿态,受到其他主体的监督和制约,在对话和协商中达到与其他主体分享共同的价值,实现共赢。

公关的对话范式具体落实可在四个方面实现:

第一,参与主体间在对话过程中,保持情感与动机上的真诚性;

第二,对话过程中所用语言的可理解性;

第三,对话内容的真实性;

第四,对话中遵守共同的道德伦理规范,保证其行为的在程序和价值上的合法性。

当前,在全球化、网络化和自媒体时代,伴随着网络技术的发展以及民众自主意识的觉醒,公众和弱势群体的话语权增加,官方媒体也在通过微博、知乎、抖音等平台,与媒体和公众间进行互动。这为实现公关与新闻报道、组织和民众之间建构和谐的对话范式提供了必要的基础。

参考文献

[1] 哈贝马斯著.曹卫东等译.《公共领域的结构转型》.学林出版社 1999

[2] 胡百精, 杨奕. 现代公共关系伦理史纲[J]. 现代传播-中国传媒大学学报, 2013, 35(1):38-44.

[3] 张笑颖. 公共关系与新闻报道的关系研究[D].湘潭大学

[4] 胡百精, 高歌. 公共关系的哲学批判与回应[J]. 现代传播, 2016, 038(006):31-36.

[5] 胡学亮.公共关系:理论与实务[M].知识产权出版社,2013.

[6] 居延安.公共关系学[M].复旦大学出版社,2013.

[7] 吴玉兰等著.新闻报道专题研究[M].中国社会科学出版社,2015.

[8] 麦奎尔.《大众传播理论》[M].清华大学出版社,2010.

[9] 马克斯韦尔·麦库姆斯.议程设置——大众媒介与舆论[M].北京:北京大学出版社.2008.3

[10] 陈先红, 陈欧阳. 公关如何影响新闻报道:2001-2010年中国大陆报纸消息来源卷入度分析[J]. 现代传播, 2012, 034(012):36-41.

[11] 陈先红, 刘晓程. 专业主义的同构:生态学视野下新闻与公关的职业关系分析[J]. 新闻大学, 2013(2):8-13.

[12] 胡军良. 从哲学的对话范式看构建和谐社会的三个维度[J]. 青海社会科学.

[13] 胡百精. 公共关系的“元理由”与对话范式[J]. 国际新闻界, 2007(12):11-16.