王元化:敞开的客厅

蓝云

图/雍和

王元化先生经常对人说,他很不同意鲁迅先生说的,吃鱼肝油不是为所爱的人,而是为敌人的观点。他说自己虽然十分敬仰鲁迅先生,但是反对这种恨人的哲学。因此,他好交朋友,交游广阔,结交者中既有世界闻名的一流大学者,又有文学、音乐、美术、戏曲等各界名流,还有门内门外的弟子和小辈们,甚至还有许多默默无闻的普通人。王元化先生家里的客厅并不大,但它的大门总是敞开的,吸引着南来北往的客人们。这里是学术思想、文化艺术交流的“大沙龙”,也是各界人士云集的“小社会”。

先生19岁加入中国共产党,在上海一直做着地下党文委的工作。先生多次说道,他是吸吮着地下党文委的乳汁长大成人的。文委的一些成员对先生思想和人格的成长有过重大影响。这些人中有林淡秋、束纫秋,还有我父亲蓝瑛。他们从热血少年到耄耋老翁,尽管身处不同工作岗位,却始终患难与共亲如兄弟。

当年地下党文委过组织生活,地点就在束纫秋所在银行办公室。1949年后束纫秋先在上海市委宣传部工作,1957年调任《新民晚报》总编辑(“文革”中《新民晚報》停办)。 1976年“四人帮”粉碎后,出任上海出版局副局长兼上海辞书出版社社长、总编辑。这段时间他的最大贡献,是着力完成了《辞海》这一重大出版工程。 1980年代初《新民晚报》复刊,束纫秋重新担任总编辑,和社长赵超构一起,继续着他们对于中国新闻事业的理想。

有束纫秋在,《新民晚报》就是先生最愿意发表文章的领地(另一家报刊是《文汇读书周报》)。先生把重游故乡荆州和重访清华园等游记都交《新民晚报》连载,还在晚报开设过一个由他口授、我帮他整理的不定期专栏——“清园谈话录”。在网络没有兴起的年月,《新民晚报》是全国发行量最大的报纸。

先生与我父亲蓝瑛的终身情谊缘于一封信。1939年或1940年的某一天,先生接到时任中共上海地下党文化工作领导人王任叔(巴人)的一封信。信中介绍了一位来自浙江奉化竺家村的青年竺宜俊(父亲的原名),说竺宜俊已经是一名中共地下党员,是可以信任的同志,请让他一起参加地下党文委组织的活动,并请先生对他多加关心。拿着这封信,先生在陕西路长乐路弯弯曲曲的弄堂里找到了我父亲——一个年方15岁的少年。

第一次与先生相见,这位兄长的热情亲切、博学多才和理论水平让父亲深为折服。先生鼓励他写作、读书,父亲的不少文章都是先生修改后在上海的报纸杂志上发表。父亲曾对我说:“由于王伯伯的帮助,我真正跨进了学习革命理论以及从事理论写作的门槛。”后来先生和我说:“那时候,我让你父亲写作时起一个笔名,他起了一个名字叫‘蓝瑛。我想,怎么起这么个女人的名字?你父亲说,他是借用了明代画家蓝瑛的名字。”抗战初期上海地下党文委组织的活动很多。父亲还记得《译报》 组织了一个“文艺通信站”,地点在陕西北路新闸路转角边的一所小学,一批年轻人一起读书、讨论、出版刊物,十分活跃,而先生就是他们的“头”。到了饭点,谁身上有铜板,就凑起来买烧饼充饥。

王元化与蓝瑛

1941年“皖南事变”前夕,父亲离开上海,奔赴苏中新四军根据地,担任报刊编辑工作。一直到1953年春天,父亲母亲才从部队转业来到上海。

1955年春天开始“反胡风”运动,胡风等人被打成“反党集团”,揭露、批判、清查“胡风反革命集团”的斗争愈演愈烈。先生曾经和胡风有往来,但是他对胡风并没有太多的认同,所以他并不是胡风“圈子里的人”,只要承认“胡风是反革命”,他就可以撇清自己和“胡风集团”的干系。但先生不顾个人安危,旗帜鲜明地表态:胡风是有错误,但不是反革命。先生坚持不违心,不说假话,结果被扣上“胡风分子”的大帽子,开除出党。父亲不顾忌旁人怎么看,我们两家人依旧时相往来,依然是朋友。

父亲总是跟我们说,先生是被冤屈的,他的问题总有一天要得到纠正。那时候父亲是市委宣传部副部长,他说,“胡风专案组”组长张春桥认定先生态度恶劣,主张从严惩处。但市委另外两位领导王一平和石西民不同意把态度问题作为定性反革命的依据。父亲还跟我们说,周扬表示过,王元化是党内少有的对马克思主义文艺理论有着很深造诣的学者之一。话外之音不言而喻。石西民更是对先生表现出特有的关切,他知道父亲和先生走动密切,就常常来打听:“元化先生最近研究一些什么问题?他身体好吗?”父亲如实禀报,并更加坚信,老大哥的冤屈总有一天会得到昭雪。“文革”前的某一天,石西民对父亲说想见见先生。约定了时间,父亲把先生领到海格大楼,在石西民的办公室里,他们谈了很久。 可是到了1966年,又一轮风暴席卷而来。 “文革”中,父亲被揪斗,其中一项重点批判的罪名是包庇“胡风分子”王元化。先生的处境就更不用说了,在干校一次批斗会上,先生心因性精神病发作,当众高呼:“我想翻案……”父亲也一次又一次被揪斗,我们从原来的居所被“扫地出门”,一家8口人挤到两间小房间里捱日子。随后又是干校,“上山下乡”。即便在那些日子里,父亲心里仍然关心先生遭遇了什么,但是只能把惦念藏在心里,不再能来往走动了。“文革”结束,先生的问题得到彻底平反,我们终于可以自由往来了!久违了的老兄弟又能够对坐畅谈了。先生的住房得到了改善,搬到和我家比邻的淮海路吴兴路,我们成了“近邻”。

先生病中住在瑞金医院时,父亲要我照顾好他的老哥哥,对我说:“你不要担心我,我还有你妈妈。元化伯伯更重要,他不能离开你。”于是,我在父亲母亲的支持下,每天清早跑先生所住的瑞金医院,带上先生能吃的东西,一天也不落,直到他生命的最后……先生离世前一周,父亲带着母亲去瑞金医院探望先生。那时,先生的精力已经耗尽,每吐一个字都非常吃力。但还是紧紧拉着老弟的手,低声对他说:“我们认识已经70年了! ”

林毓生

有两位“林先生”,他们是先生在美国的挚友,一位是哈佛燕京学社高级研究员林同奇,另一位是威斯康星大学思想史学者林毓生。

林毓生和先生交情甚厚,用林毓生的话说,他们是“一见如故”。他俩初次相见是在出席1992年美国夏威夷东西方文化中心举办的“文化社会:20世纪中国的文化反思”国际研讨会上。在他们下榻的饭店,林毓生去先生房间拜访,一谈就谈到了午夜时分,整整谈了4个多钟头。林毓生说为什么如此有缘,就是一见之后,元化先生觉得我可以信任,我也觉得他可以信任。人和人之间的信任是很玄妙的东西,先于你头脑的分析,也许仅仅是对方的一个表情、一个动作,给你一个直觉,对方是哪一类人,可否信任,这就是人身上的一种气。先生身上“五四”以来爱国知识分子的气很重,林毓生正是为先生身上的这股“气”所折服。

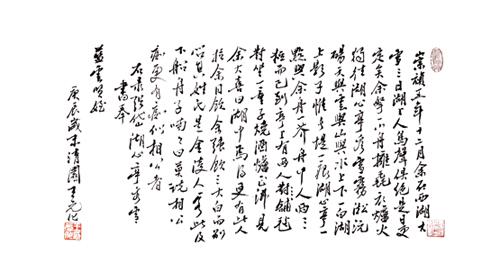

《湖心亭看雪》

那时候林毓生带着关心中国问题的心情写了一本《中国意识的危机》,谈了“五四”时期整体性反传统主义。这篇文章1986年译成中文后,在国内学界引发了赞同和反对两种声音。那时候,先生还属于后者,他在《人民日报》海外版发表了很长的一篇书评 《论传统与反传统——为“五四”精神一辩》。林毓生读后写了一个非常厉害的反驳寄给《人民日报》海外版,但未被理睬。此事不了了之。之后,香港有报纸同时刊出两方面的文章,形成了一场热闹的 “笔战”。但是之后若干年里,先生在1990年代对“五四”精神进行了反思,他的观点彻底发生了转变。

1998年底,先生受台湾联合报系文化基金会邀请,赴台作为期两周的讲学、访学,得林毓生电话告知届时将偕夫人祖锦出席此会,所以先生决定带着学生胡晓明一同赴会。两位先生下榻于同一饭店,他们已经有4年多未见面了,这回异地相逢,相见甚欢。11月21日《联合报》刊载了这次论坛的信息,大致内容为:联合报系文化基金会主办的“跨世纪文化反省及展望系列论坛”邀请大陆知名学者、华东师范大学教授王元化及“中研院”院士、美国威斯康星大学林毓生来台主讲、对谈。王元化及林毓生昨晚分别抵台。王元化以正直著名,坚持思想应该多元,广受学界敬仰,林毓生对他也非常推崇。这次论坛的主题 “百年来中国知识分子的思想特色”,即由林毓生和王元化共同研商后决定。因为这是他们两人长期思考的问题,也希望借由两位重量级学者的演讲及对话,呈现两岸学者对近代知识分子之角色及历史作用的不同反思,同时对下一世纪中国知识分子之角色及历史责任有所期许。在这次论坛上,先生演讲的题目是“知识分子要走的路还很长”,林毓生讲的是“知识分子应发挥的社会力量”。《联合报·文化版》以头版发表了两位先生的谈话。记者介绍先生在大陆是“促进思想现代化的重要人物”,以及先生提出的“学术既需要思想提高,思想也需要学术来充实”。先生说这次演讲自己不如林毓生先生讲得内容丰富、语言简练,自觉讲得“并不成功”。当晚,先生和林先生夫妇一同在餐厅吃火锅,相见甚欢。

及至先生罹患癌症后,林先生来上海就干脆住在先生居住的庆余别墅,希望能多多陪伴老友。林先生还带来了先生心仪的哈佛大学费正清东亚研究中心教授本杰明·史华慈的遗作《中国与当今千禧年主义——太阳底下的一桩新鲜事》。史华慈怀着对人类文明的深刻隐忧,在临终前告诫世人,技术进步和各种新科学给人类带来的物质主义和消费主义,业已成为一种物质性的末世救赎论,而轴心文明时代积累下来的人文主义精神正在衰落。这一观点使得先生深受震撼。先生撰文指出:“中国现在实在没有理由为西方消费主义、物质主义为内涵的普世理念蔓延感到兴奋! ”(《关于〈中国与当今千禧年主义〉的几句话》)他在给林先生的信中说:“以赛亚·伯林说20世纪是个很糟糕的世纪,但从目前的趋势来看, 21世纪恐怕是个文化崩溃的世纪”,“每一想及此事,真是悲从中来,我已进入耄耋之年,一无所求,但是想到我们的后代,想到我们悠久的文化传统,倘听其毁于一旦,实在是于心难堪此劫”,“我对19世纪比对20世纪有更多的感情,直到今天,19世纪文学仍旧是我最喜爱的读物……我在精神上是19世纪之子,是喝着19世纪作家的奶长大的”,“我喜欢19世纪的文学处处渗透着人的感情,对人的命运的关心,对人的精神生活的注重,对人的美好感情的肯定。 ”

先生最后的日子里,适逢林毓生先生到香港开会,他每天上午都会和先生通电话,也会谈论关于“王元化学馆”的规划。先生的癌细胞已经发生脑转移,听力下降,只好由我接听林先生的电话后,再贴着先生的耳朵逐句转达。2008年初,林先生和祖锦专门从香港赶到上海瑞金医院。病榻上,先生和林毓生先生就中国近代史问题,分两个上午进行了对话。这时候,林毓生先生仍旧谈得洋洋洒洒,而先生却只能勉力而为了。他们的这次对话由严搏非请人整理出来,先生趁着每日上午清醒时,审读了对话稿清样以供发表。这是先生在世时发表的最后一篇文章。

王元化和夫人張可

先生对史华慈的学术思想甚为倾慕,而他对史华慈的了解主要来自另一位林先生——林同奇。他们相识于1992年,先生去美国参加哈佛大学“文化中国:诠释与传播”研讨会,与林同奇先生同住在会议安排的小旅馆。早餐厅里,他们不经意地邂逅了。他们一边吃一边闲聊,就这样结缘终生。这是他们第一次见面,竟也是最后一次见面。开完会后他们各奔东西,18年间天各一方,再没有机会相见。但是他们保持着通信往来,也时常通越洋电话。先生每有新作问世,都会寄给林先生一本,并在通电话时反复询问是否收到。他们的联系不算频繁,但是按林先生的话说,似乎“有某种思想心灵的神交跨越重洋”。

2003年先生收到第6期《开放时代》,上面登载了林先生所著《误读与歧见之间》,不顾自己眼睛有疾,一口气读完了这篇文章。他说文章太精辟了,是近年来难得一见的好文章。这是一篇阐述史华慈思想的论文,因为史氏文章号称难读,长期以来中国没有译本。后来史氏的《中国古代思想世界》和《严复》有了中文译本,但是先生对译者是否理解原著、能否译得精准持怀疑态度。而林同奇先生能如此深入、准确、细致地阐明史氏思想,一般人是做不到的。先生认为这是由于林先生本身的学识才能,加之亲炙史氏日久,对史氏为人治学极为熟悉的缘故。先生立即让我给林先生回信:“从尊文前面阐释史氏的表述方法,可以看出这种表述方法是基于思维方式而来的。它不是单一的,而是多条线索交织在一起的;不是简单化的,而是错综复杂、头绪纷繁的。因此,这种隐奥的文笔反映了作者在思想上,是经历了沉潜往复、多面推敲、曲折进展的历程的。只有单线思维,不知怀疑、但求简明结论的人,永远不能理解史氏的表述方式以及体现这种表述方式的思维方式。”先生还在这封复信中高度评价林先生对史华慈的研究:“你的文章一上来就用‘抽去思想保留句子形式的方式,阐明史氏的隐奥文笔,把一个使人不容易明白的问题,阐述得多么好,多么灵巧,这只有像你这样经常接触史氏并对他有着深切了解的人,才能达到这样举重若轻的诠释。”先生还说:“我们这里的一些理论家,只有一个黑白分明单线思考的头脑,所以永远也不能揭示问题的真相,写出具有思想深度的文章。我希望你这篇文章对我们的思想界可以形成一种启示,在一些论者身上发生有益的影响,如果大家认真地去读你的文章的话。”随后,先生把林先生的这篇文章复制了好几份,分发给周围熟悉的中青年理论工作者。

王门弟子探病

2008年初,先生的病情已经非常危重,他在病中嘱我给林先生寄去新出版的精装本《清园丛书》5册(原定6册,还剩一本《清园谈戏录》未出)。林先生读了这些文章,在电话中和先生交流了他的读后感,准备细读后再深入交流。这时候,我告诉林先生,先生得的是前列腺癌,已经出现大面积转移,正在住院。由于先生的听力逐步下降,电话里的声音往往听不清楚,林先生决定抓紧时间和先生进行一场最后的笔谈。林先生在2008年3月22日的来信中说起,自己细读了先生的《清园丛书》,有5条感想:

一.我记得章学诚在谈及考据、词章、义理三种学问时曾从人的性情入手提出“考据主于学”需“记性”,“词章主于才”需“作性”,“义理主于识”需“悟性”。章氏的“三性”主要是指天生的资质或“基因”,你甚幸似乎集三性于一身。

二.你的文章无不发轫于国家民族的劫难和个人生活的遭遇。往往是“灵魂的拷打(煎熬)”与“心灵的解放”并存,是痛苦与欢乐的交集。

三.你的学与思都体现了熊十力先生的两句话:一是“沉潜往复,从容含玩”,二是“根柢无易其固,裁断必出于己”。

四.你的“反思”甚具特色,国内外少见。我猜想可能与中国的传统有关,但也融入了西方典型的求真精神。

五.我几年来一直在研读史华慈著作,在研读你的著作的过程中,强烈地感到:东哲西哲,心有灵犀一点通。

我靠近先生耳朵,大声读给先生听,先生听了林先生的来信很感动,立即嘱我拿来纸笔,吃力地逐字逐句口述了给林先生的复信:

同奇仁兄:

非常感谢你以同情的态度、爱护我的心情,对我进行了鼓励性的分析和评价。

我现在躺在医院里,已经有5个多月了,什么事都不能干了,我说自己已经由一个精神人变成为一个生物人。但我是个唯精神主义者,这样的生活实在过不惯,只有隐忍以赴之。

我觉得在治学方面还有一个特点,就是我热爱我的工作,就像热爱我的生命一样。你对我的评价说得太高了一些,我只能说我的记性比较好,我现在还能记起我四五岁时候的童年生活,跟我家里的其他人相比,这是比较特殊的。你提到你最近看的那些书,我觉得自己也没有做深刻的发掘,也没有作更进一步的阐发。那些观点只有几个比较了解我、爱护我的朋友赞同,可是大多数的人反对它们。我自己觉得需要努力的时间还很长,是不是可以把我的一些想法说得更清楚一些,让大家可以了解它们。还有很多话,想和你多谈一会儿,但身体虚弱,没有力气谈了。

最后,我想再回应你一条意见,就是做笔记的方法很有用,不要拘于形式上如何整齐漂亮,只要唤起记忆,能够点拨思想就行了。

王元化 2008年3月26日上午10时

如果说先生有一位无话不谈的朋友,那一定就是李子云。先生和李子云认识于1950年代初,那会儿李子云是华东局宣传部部长夏衍的秘书,先生由宣传部文艺处长调任新文艺出版社总编辑,他们在夏衍主持的会议上常常见面。后来上海市委成立了文艺工作委员会,先生担任文学处处长,直到卷入“胡风案”遭受审查。子云姐总告诉我说那时候的先生“恃才而骄,颇为自负,不苟言笑,发言带着不容置疑的口气”,说他“‘很凶还不传神,要用俗话说‘很飚才行”!我理解也许作为年轻理论家的先生有点傲气,让子云姐感觉不太容易接近。我问先生是不是有这样的事,先生却又是一番说法:“那时候她是为夏衍工作的,她的眼睛长得多高啊,她的眼里哪里会有我们?”

“文革”开始,他们都进了“牛棚”。先生是算过旧账的“死老虎”,如果老实服罪就可以不受追究。1970年張春桥要在上海进行一次深挖“黑线人物”运动,拟将李子云“挖”出来批斗,李子云也从造反派内部得知,自己将在某日早上“天天读”时被揪出。但那一天,造反派领导在“天天读”结尾时做“杀一儆百”的总结发言:“我警告你们牛鬼蛇神,不要翘尾巴,翘尾巴是没有好下场的!”话音未落,只见先生站了起来说:“报告,我不但有翘尾巴思想,我还想翻案。”一下子全场鸦雀无声。李子云顿觉浑身冷汗淋淋,定定地看着先生,真想对他大叫:他们是要揪我,有你什么事儿呢!先生继续说:“把我定为反革命分子,我一直想不通,不服,我一直等着翻案的机会。这几年我埋头研究莎士比亚,我又担心我对李尔王、奥赛罗、麦克白斯的分析是自己不满情绪的流露。”这时会场响起一片“痛击翻案风”、“打倒反革命分子王元化”的口号声。这是自投罗网,审问、抄家重新来过,“死老虎”变成“活老虎”,本来针对李子云的批斗转向了先生。

有一天下午,先生突然出走了,说是准备回家去取《莎士比亚全集》,某些造反派极端分子正好想借机扩大事态。幸亏当时未进“牛棚”的茹志鹃挺身而出,說了公道话,说先生在“胡风案”发生期间曾患过精神病,要求造反派先把先生送到精神病医院去做检查,根据检查结果再行惩处。到医院后,先生又碰巧遇到一位有良知的医生,他给先生下了“心因性精神病”的诊断,才使先生躲过这一劫。子云姐说谢天谢地,先生得以回家养病,他们提着的心终于放下了。这是子云姐和先生患难与共的经历。

在先生的客厅里,更多的是年轻人。先生以他的思想、学识和人格魅力,引领了一代学人。这里有邵东方、汪丁丁、李庆、夏中义、翁思再,等等,等等。

丁丁和小李每次来访,总是想方设法给先生带一些好吃的食物,因为先生往往一个人生活在工作室,吃得非常简单,仅是果腹而已。而丁丁夫妻俩是十足的“吃货”,他们希望领着先生外出一起分享。一次,丁丁和小李专门带先生去新天地的“老夜上海”吃一餐精致的本帮菜。进了富丽堂皇的饭店,座椅舒适大气,可是,端上来的一个个硕大的盘子里,盛着的却只是小小一份色泽诱人的家常菜。比如葱油拌面,大盘子里只是盛着一小筷子面条加上一撮炸成金黄色的葱花和几颗虾米,虽然色香味俱全,先生还是直摇头:“真是太洋盘了!花的都是冤枉钱!丁丁啊,你不会吃!”当然这并不妨碍在上海和杭州,先生和“不会吃”的吃客丁丁,经常在同一张饭桌上会客聊天,这也成为先生生活中必不可少的“乐事”。

夏中义在先生眼里,是最能“读懂”他的人。2004年开春,寒意未退,但先生表现出热情很高的样子。原来是一篇解读和评论他的文章,令他兴奋不已。此文将在《上海文学》杂志发表,编辑部提前送来了校样稿,他越读越有劲儿。文章的作者年龄不算大,是上海交通大学文学研究所所长夏中义教授(后任该校中文系主任),之前他与先生素无个人交往。先生对我说,能够如此“读懂”他,这样入木三分地解析他的,他尚没遇到第二人。之前,先生的床头常放着一本封面黑乎乎的书——《九谒先哲书》。先生有时会背靠着床,信手翻阅。这是夏中义借函谒民国时期清华园的梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓等9位先哲,自喻“盗墓招魂”,旨在发掘先哲掩埋在清华园的睿智、傲骨、苦泪、悔悟,向21世纪呼唤“魂(学统)兮归来”。正是这位作者,如今把笔头转向了健在的王元化。先生审视涉及其学思的文章,眼光历来犀利,能得到他本人如此这般认同,实属不易。夏中义对先生的诸多剖析切中要害,使先生颇感诧异。尤其是对1955年先生因“胡风案”遭遇不测、罹患心因性精神病的深层成因,以及日后如何痊愈的解析,合情合理且层层深入,直指病根,先生不得不佩服。他问夏中义:“这病是我得的,后来病好也是我好的,连我自己也弄不清这些名堂,你是怎么知道的?”夏中义笑答:“不都写在你的书里吗?我都是从你的书里读出来的。”先生器重夏中义,尤为重视与他的会面。每次约见夏中义,谈话必定“一对一”,回绝其他访客,关起门单独谈。如果约了夏中义,先生就满心期待,急切等候。有几次夏中义临时有事没来,那就急煞先生了。我劝先生:“不等了,可能什么事情缠身,来不了了吧。”先生不依, 一定要打电话去夏中义家追问。当确定夏中义来不了了,先生就一脸失望,老半天提不起精神。

在先生的学生中,被先生认为最得其真传的弟子是胡晓明。从入先生门下做博士生开始,胡晓明就再也没有离开过先生。偶尔出差,也不过三五天、十来天的时间。他在华东师范大学读博,后又在华东师大中文系任教。先生离世后,他任华东师大图书馆馆长,兼任王元化学馆馆长。在先生的5个博士生中,他是随时听从召唤的弟子。先生特别赞赏胡晓明写自己的那篇文章———《一切诚念终当相遇》,说是把自己描绘得入木三分。其他人写先生的文章很多,也有写得不错的,但是比起胡晓明的这一篇,总要逊色一些,于是先生会在自己的著作中,插入胡晓明的这篇文章作为附录。胡晓明还是先生学术工作时时需要的帮手。要查找什么资料,只要一个电话给胡晓明,胡晓明就会立即把资料送来——当然还有傅杰。有许多需要先生作的应酬文字,先生实在不能推脱,又实在不想应付的,这时胡晓明是给先生解围的不二人选。记得有位著名画家出画册来求序言,还送了一幅白莲图。先生无奈,就把任务派给胡晓明,晓明二话不说,即刻洋洋洒洒一篇序言交来。先生说:“晓明的赋和骈体文写得真是好,现在有这般功夫的人不多了。叫我是写不出来的,我没有这样的本事。”

胡晓明、陆晓光在先生家留餐

先生的客厅是天下最热闹的客厅之一,名流贤达在这里畅谈文化、学术,谈笑风生,还有许多慕名而来的“闯入者”,他们在这里各得其所,都有收获,先生也从各路友朋那里打开了眼界和思路。

一口纯正北京话的宋连庠老先生经常来先生这里闲聊,告诉先生近来他“客串”了什么戏。先生说他出身名门,交游广,经常被电影厂邀请去扮演国民党高官,说他有底气,派头十足,还说他是很有水平的语文老师。先生曾经表示过要教我女儿娇娇语文,但是一番实践以后发现自己干不了。娇娇参加高考那年,先生就介绍了宋连庠老先生给她补习语文。

还有褚钰泉先生。当时他任《文汇读书周报》主编,先生的大块文章一写毕就吩咐送给他,很快他就会拿出一个大版面刊发。先生说时下只有这张报纸最好看,褚钰泉办报有水平。后来,褚钰泉应邀为江西有关单位主编《悦读》,果然身手不凡,以一人之力,推出了这本人人说好的杂志。褚钰泉还带着我替先生编了那本《人物、书话、纪事》,那时我刚开始帮助先生编书,没有什么经验,而他像一个大哥哥,耐心辅导我完成了这部书的编排。出版的时候,他划去自己的名字,只留下我的名字。

还有姚以恩,也是应该写上一笔的。老姚扬州大户人家出身,从小就会吃。他的“吃经”吸引了先生。那时茂名路上的“联谊餐厅”延请了淮扬菜大师莫有才的儿子任主厨,老姚带来这个信息,于是先生在相当长一段时间里成了那儿的常客,很多客人都被先生带到那儿用餐,老姚也总是来做陪客。除了吃,老姚还擅长“咬文嚼字”,先生的著述,大多交由他校读。他是最较真的、令先生最放心的校对者,常人看不出的毛病逃不过他的眼睛。这事儿往往没有报酬,老姚出力也不为“捞好处”。有时候先生也有点嫌他烦,他唠叨,开了口就刹不住车,先生说“这个姚以恩,实在有点吃他不消”。

龙应台结识先生以后,对先生很有感情。记得一次先生说龙应台给他来信,信中说她在多瑙河游船的甲板上看见一对老人,是一位老先生推着轮椅,轮椅里坐着一位白发老太太,迎着微风和霞光,她蓦然想起先生和阿可阿姨。先生给我看了龙应台写的那封信。以后,她隔一段时间就会写信给先生,包括告诉先生她对是否要去担任马英九的文化局长的思虑。卸任文化局长后,龙应台来上海时专门选择住到衡山宾馆,为的是早上可以陪先生去徐家汇公园散步。

太多的朋友,构成了先生晚年生命中的欢乐场景。他不仅是一个大学者和思想家,也是一个可亲可爱的长辈。

感谢先生这么多年对我的教诲。他从不嫌我才疏学浅,鼓励我积极地从古今典籍中提高自己,特别要求我要多读莎士比亚、罗曼·罗兰、契诃夫、屠格涅夫、杜甫、陆机,曾经专门从家里给我搬来契诃夫和莎士比亚的剧本,要我一定认真阅读。他说“腹有诗书气自华”,要我跳着去“摘葡萄”。没有先生,我不会成为今天的我。