社会理论视野中法律移植困境的重释

陈征楠

法律移植通常在比较法学的背景中被理解为法律制度的跨国承继。众所周知,我国曾受益于以德、日为主的域外制度资源,并以此为基础构建现代法律体系。在此过程中,舶来之法的实践困难往往被文化相对主义理论解读为外来制度与本土文化之间的不适配性。〔1〕不同的学科对文化的内涵有不同的理解。社会学往往将文化界定为特定族群的生活方式或集体习惯,人类学或符号学则将其视为在一定范围内具有约束力的意义模式或符号系统。不论持何种界定视角,相对性、非普适性均为其必要特性。而除此共识之外,似乎再无法提取统一的文化定义。据人类学家克鲁伯(A. L. Kroeber)和克罗孔(C. K. M. Kluckhohn)考证,早在1952 年的人类学文献中,针对文化这一具有高度复杂性的概念,已经发现了160 种定义。Vgl. Johannes Kopp, Anja Steinbach, Grundbegriffe der Soziologie, 12 Aufl., Springer VS, 2018, S. 249-250.任何制度的实践都表现为一种客观秩序的生成过程,根据文化相对主义理论,植根于独特历史经验中的文化意识,将在外来制度内化为本土秩序的过程中产生难以回避的拮抗作用。此类解释进路的优势固然在于,将法律规范动态地理解为外在制度与内在秩序的有机结合。而其缺陷则表现为,将这种结合过分历史性与地域性地限制在民族传统选择或个体局部互动的静态语境中,这导致文化因素在法律移植的过程中始终被视为充斥着任意性与固定性特征的现实障碍,从而造成了困扰着制度实践的普适性与地方性之争。〔2〕有关文化该种既任意又固定的特性,详见索绪尔以语言为例的论述。参见[瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1999 年版,第109 页。在笔者看来,与此不同,法律文化中的本土资源并非一成不变的历史遗珠,其恰恰在当下的制度实践中方得以获得情境性的诠释和化用。进而,法律移植的困境并非源自绵延并寓居于传统观念之内的文化壁垒或所谓文化异质性,而表现为如何在具体的制度实践情境中实现外来制度与当下社会关系之间的转译与衔接。以此为论证目的,本文以社会理论思想史为背景,将文化解释方法论视野中法律移植的普适性与地方性之争,还原为理论社会学脉络中的社会实在论与社会建构论之间的范式对立,从而实现对法律文化分析进路传统视野与研究惯式的克服。

一、法律移植困境的表象及其认识论基础

在文化相对主义理论传统视野的关照之下,法律移植的实践困境被理解为域外舶来制度与本土文化符号之间的冲突。后者所具有的时代及民族个性化特征,对前者在具体适用过程中社会实效性的发挥,形成了源自基层的阻抗与抵牾。据此,法律移植中的制度适用难题表现为某种个性化困境。亦即,如何以移植后的制度框架为基础,在具有个性化特征的本土文化背景中,切实有效地催生出移植主体所欲获取的秩序效果。

“法律移植”概念始于艾伦·沃森对法律制度跨国别迁移现象的隐喻。〔3〕沃森于1974 年在其比较法著作中首次提出“法律移植”这一概念,意指法律规则以类似于植物学与医学意义上的移植方式在不同法系间移转。See Alan Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law(2th.ed.), The University of Georgia Press, 1993, p. 21.作为法史学家,沃森对法系间的规则移植持一种反历史主义立场,试图以大量实证研究证明历史性因素如习俗、传统等并不实际构成法律跨区域传播的障碍。例如,不同时代,国家的侵权法或婚姻法条款就其核心构成要件的相似性而言,均在一定程度上共享某种最古老的法律渊源。此种认可法律规范相对自主性的观点,为比较法学科另一阵营中持法律具有本土文化依赖性立场的学者,如罗杰·科特雷尔、皮埃尔·罗格朗等所反对。在科特雷尔看来,法律是文化表现形式的一部分,〔4〕科特雷尔将法律视为分属于文化的一部分,即便存在一种法律移植逻辑,也当且仅当移植规则与继受社会环境中的文化内容融为一体时才能成立。See Roger Cotterrell, Is There a Logic of Legal Transplants?, in David Nelken and Johannes Feest ed., Adapting Legal Cultures, Hart Publishing, 2001, p. 70-92.罗格朗则认为,文化构成法律赖以生存的语境。〔5〕罗格朗认为法律规则的内在意义是特定文化的产物,移植的法律规则与异质文化具有不相容性。规则一经移植,其内部含义便发生扭曲从而无法达到本身应有的效果。就此而言,法律移植甚至注定是失败的。See Pierre Legrand, What “Legal Transplants”?, in David Nelken and Johannes Feest ed., Adapting Legal Cultures, Hart Publishing, 2001, p. 55-69.规范自主性理论的支持者在我国也曾同样面临来自文化依赖论相对主义观点的挑战,〔6〕我国早期关于法律移植的讨论多以上述沃森等人之争为基础,对法律的文化依赖性持赞同态度的学者如高鸿钧、信春鹰等,参见高鸿钧:《法律文化的语义、语境及其中国问题》,载《中国法学》2007 年第4 期;信春鹰:《法律移植的理论与实践》,载《北方法学》2007 年第3 期。沈宗灵先生亦对沃森的法律自主性观点持保留态度,参见沈宗灵:《论法律移植与比较法学》,载《外国法译评》1995 年第1 期。而后者所获得的经验性论据使前者处境颇为艰难。例如,我国当前在《信托法》《刑事诉讼法》《反垄断法》等领域仍面临移植法本土化的实践难题,具体表现为慈善信托主体的资格认定、非法证据排除制度适用范围、反垄断执法的指导原则等问题。近年来与之相关的实证研究仍在一定程度上遵循着社会文化解释进路,将外来制度适用困境的源头,归结为对何谓慈善的独特民族性理解、实质正义传统观念与权利本位法治理念的冲突、社会财富平均分配的集体主义价值观等文化性因素。〔7〕相关研究参见丁茂中:《反垄断执法的移植与本土化研究》,载《法商研究》2013 年第4 期;吕鑫:《从公益信托到慈善信托:跨国移植及其本土建构》,载《社会科学战线》2019 年第10 期;胡旭晟、刘毅:《中国法律移植的文化解释——以非法证据排除植入我国刑事诉讼法为例》,载《江苏行政学院学报》2019 年第5 期。

纠缠于文化依赖性与规范自主性间对立的上述传统观点,体现了法律移植现实困境的表象,而究其根本,是在追问法律规则是否具有超越历史地域个性化语境的可能。这在沃森等人在20 世纪中后期所发起的争论中,获得了典型的现实表现。“二战”后,以沃森为代表的比较法学者试图推动欧洲私法的统一化,通过总结各国法律秩序共同存在的普遍原则,以此佐证欧洲各国私法所具有的同源性,强调法律规范的自主性。但随着文化左翼思潮对社会现代化进程的反思与批判,坚持法律作为文化的一部分而否定法律全球化的声音变得更符合时代氛围,凸显出法律对于历史文化之依赖性的立场。比较法学也就此走向文化依赖论与规范自主论的理论分野。规范自主论反对法律是一种社会镜像的观点而将之理解为独立于文化传统的、具有自主性与可普遍化特征的规范领域。文化依赖论强调法律是不可复制的地方性知识与本土资源,虽然其对于“文化”概念的使用并不严格统一,但大体而言可理解为特定历史背景与地理环境中演化而来的思想传统与风俗习惯。

然而,无论是沃森等人的争论抑或我国学界对法律移植可行性的思考,大多仍胶着于法律文化的表象层面而未触及它深层的社会理论基础。笔者认为,围绕法律移植的比较法学争论,在理论社会学这个更具基础性的学科层面上,可被还原为相关思想史中社会实在论与社会建构论之间的分歧。实在论视社会为一种客观存在的结构,建构论则重视个体的主观能动性并将社会看作由个体行动者所建构的、存在于主观意志内的意义网络。当代著名社会学家卢曼更进一步将上述分歧化约为符号学或认识论意义上的指涉问题。根据他的理论,如果我们将法律理解为一种符号,法律移植的根本矛盾即可被理解为,法律规则在特定语境中产生意义从而催生出秩序的过程,是否可被理解为某种具有固定路径的意指实践,即法律符号与其指涉物之间是否存在一种在不同的时空环境中具有恒定性的对应关系。如果答案是肯定的,那么某一特定的法律符号,其在不同的民族与历史语境中,乃是以固定和共有的具体实践或客观实在为统一的指涉对象,故而该法律符号具有被跨时空移植和适用的当然可能性。反之,法律符号则无法在具有差异性的适用语境中实现移植。〔8〕Vgl. Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1992, S. 31.另据卢曼,符号本身表现为一种字符结构,而其蕴含意义则代表它的指涉结构,符号的本质及其发挥作用的前提即在于这两种结构之间的不重叠性。Vgl. Niklas Luhmann, Soziale Systeme, 17 Aufl., SuhrkampVerlag Frankfurt am Main, 2018, S. 107.这就好比在以醉酒开车为构成要件的“危险驾驶罪”这一法律符号的问题上,之所以能够对该罪名结构进行移植,原因正是在于我们可以有效证明,大量饮酒这一要件行为,与自控力减弱乃至意识丧失这一符号指涉物之间,存在着超越于民族或人种的固有联系。法律移植的支持者基于一种实在论立场将法律符号与其指涉物间的关系,视为主观认识反映客观实在的对应过程。反对法律移植的观点持一种建构主义立场,进而强调法律符号与其指涉物之间的相对联系是由具体历史所建构的,这一联系扎根于特定的社会土壤无法被一并移植,进而导致被移植的法律符号在新的语境中仅表现为空洞的概念。这两种符号学立场之间的理论对立造成了移植法所面临的实践难题,即法律符号与其指涉物间的特有联系在新的适用环境中究竟是否能够被还原或复制,从而使作为符号的规则发挥移植主体所预期的规范效果?换言之,法律符号的指涉过程,是否具有一种超越于文化土壤的独立性?故此,法律移植问题中的制度适用困境呈现为文化依赖性与规范自主性之间的对立,而笔者认为,该表象的深层理论基础在于两种认识论立场间的分歧。

法律移植困境的核心在于法律规则的意义生产过程是否具有无法复制的单一路径,法律符号与其指涉物之间的联系是否具有在不同历史与民族语境中的可再现性?在这一问题上的分歧以认识论思想史中实在论与建构论间的对立为基础。在主体与客体的关系这一认识论核心问题上,实在论的核心主张在于人类认识所指称客体的真实存在,认识与所指称的自然实在之间是一种一一对应的符合关系。〔9〕Vgl. Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1992, S. 31.建构论者则主张作为认识客体的自然或社会为人类在特殊的语境中所建构,认识无法通达真实的存在,意指实践只是一种具有相对性的语言游戏。在此对立的认识论框架内,法律规则的概念结构,究竟是对接于具有普适性的社会客观结构,进而其规范内容的意义生产途径具有可复制性,抑或仅仅不可再现地生成于具有时代和地域相对性特征的个体实践,成了一个悬而未决的公案。

针对法律符号与其指涉物之间是否存在超越于具体时空之固有联系的问题,认识建构论与认识实在论之间的上述对立,构成了法律移植困境的认识论基础。建构论与实在论之间的此种认识论分歧,植根于20 世纪中期对个体实践与社会结构间关系问题的社会学聚焦,在哲学上则以存在主义与结构主义两种思潮间的本体论对立为内在源头。在前者的观点中,具体历史与地理场域中不可复制的独特个体行动构成社会实践的主要内容。据此,任何能够产生实际规范效果的制度实践,均以特定时空环境中的独特行为选择为内容,脱离了这种无法再生的个性化内容,制度文本无法成为能够被独立移植的完整机体。而在后者看来,处在不同时空环境中的某些社会形态之间,共享着具有客观普适性的社会内在结构,如产业结构、城乡结构乃至表意结构等,进而形塑着具有超时空统一性的社会关系,最终为特定制度文本在不同民族与时代之间的移植提供了基础和可能性。我们应当认识到,对法律移植问题的探讨,须跳出所谓地方性与普遍性、文化依赖性与规范自主性的传统争论,转以一种融合性立场重新审视法律规则的意义生产过程。原因在于,表现为一套符号系统的制度文本,法律规则据以发挥实际效果的社会基础,既非单纯地被个体行动选择的不可复制性所解构,亦非固化于普适性的绝对结构之中。

二、建构论与实在论之争:对法律移植困境的社会学还原

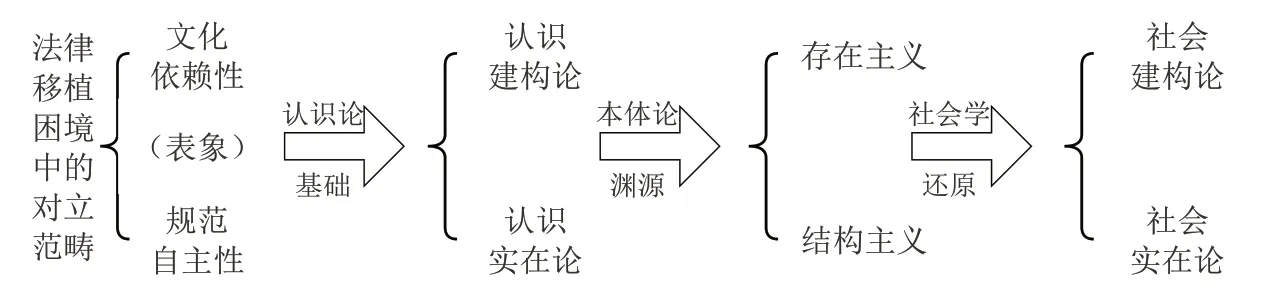

概而述之,法律移植现实困境中的根本矛盾在于对法律是否为一种可普遍化规则的差异性理解。针对这一问题,分别生发出强调文化依赖性的否定性立场与坚持规范自主性的肯定性立场。二者对立的现实表象以认识论中建构论与实在论的分歧为基础,进而溯源于本体论思想史中存在主义与结构主义间的深层博弈(图1)。

图1 法律移植困境中的对立范畴

法律移植的困境表现为,有待被移植的制度文本,它的普遍适用如何能够在具有独特性的时空环境中寻获现实基础,这种特殊性与普遍性之间的张力,可被还原为理论社会学层面上个体行动与社会结构之间的关系问题。具体来讲,在社会何以形成这一社会学根本问题上,持存在主义立场的社会建构论认为社会由具体行动者所组成,行动的独特意义构成了真实的社会实体;反之,持结构主义立场的社会实在论则将社会视作一种可从外部加以把握的客观结构。〔10〕布迪厄将社会理论的分歧解读为以涂尔干、列维-施特劳斯为代表的客观主义、结构主义立场与由狄尔泰等人所代表的主观主义、建构主义立场之间的冲突。结构主义立场又被其称为社会物理学、实在论,建构主义立场又被其称为社会现象学、建构论。此两组对立关系亦是社会理论领域的通说,为与上文保持一致,下文将沿用社会建构论与社会实在论这一对提法。参见[法]皮埃尔·布迪厄、[美]华康德:《实践与反思:反思社会学导引》,李猛、李康译,中央编译出版社1998 年版,第9 页。对于法律移植的实际可行性而言,这种对立衍生出的争议点在于,制度的本质究竟应当被视为某种无法复制的个性化行动策略进而稍纵即逝,还是作为客观结构的共有事实从而具有自然而然的可移植性?围绕这个问题,社会建构论与社会实在论两大理论阵营中的诸多经典学者,形成了泾渭分明的思想对垒。

(一)社会建构论框架中的法律移植困境

社会建构论强调个体的主观能动性,认为具有资格能力的行动主体通过其在日常生活中的实践活动持续不断地建构着世界,如传统、规范等社会现实正是由这些充满个性经验的具体行动所成就的。在建构论框架下,法律制度作为发生在社会主体行动间的意义关联,是多次交互行为稳定化后形成的共识准则。若以韦伯关于法之产生与发展的观点来看,法律的产生与发展是由习俗到习律再到法秩序的过程。〔11〕在韦伯看来,法律首先产生于由群体下意识的模仿行为所构成的民间习俗,习律则是习俗固化的样态,对习律的违反可引起普遍反对意见,法秩序则是具有某种强制性外在保障的习律。三者在遵守强度上呈现为由弱到强的关系。See Max Weber, Economy and Society, An Outline of Interpretive Sociology, University of California Press, 1978, p. 34.由此,法律规则是由社会个体的共有实践发展而来的,对于作为其意志产物的规则天然地存在文化认同。此种对法律规则生成途径的理解对于法律移植的理解而言意味着某种文化依赖性观点。但需要注意的是,文化认同仅作为个体行动的其中一种伦理动机,哈贝马斯所提出的实用或道德向度的实践理性运用途径,在逻辑上同样能够作为遵守法律的有效理据,这其中所蕴含的价值理念恰恰证明法律规则具有某种可实现的普遍性内容,进而超越个体文化的桎梏。

现象学社会学创始人舒茨在对韦伯理论的批判性发展基础上试图进一步完善社会行动与意义联结的方法论,其指出,韦伯并未解决两个核心问题:行动者如何对行动赋予意义以及他人与自我如何通过意义联结在一起,即意义起源与主体间性的问题。舒茨以共同体的经验图式回应了主体间性何以可能的难题,其行动主客观意义区分理论可用以描绘被移植的法律规则,在意指实践过程中所面临的困难。〔12〕舒茨所谓的立场或视角互换,是指将自我放置在他人的行动者位置上,并将自身经验类比于他者经验。关于立场互换的详细阐述可参见候钧生:《西方社会学理论教程》,南开大学出版社2001 年版,第243 页。前述提及,法律移植真正的理论分歧在于如何理解法律规则的意义生产过程,若对此过程采取一种舒茨式的理解将陷入自我循环的困境。舒茨所谓的行动参考框架或经验图式乃是行动主体在日常生活中阐发其社会行动的依据,而这些经验图式是由过往行动者经验之意义构造而构成的秩序模式。过往意识过程创造的主观产物被当然地视为如今的客观意义联系。这意味着法律规则对于个体理解而言必将是高度历史性的,尽管个体在其意识过程中将创造对于规则的个性化理解,但这一理解仍是建立在过去早已形成的经验图式基础上。在延绵不断的意识构造活动中,客观意义与主观意义进入无尽的封闭循环,这意味着法律规则将陷入从纯粹历史中获取正当性的相对主义风险。由于特定经验图式的缺失,外来法律制度在继受场域内无法获得一种相对独立于本土历史的普遍性理解。

在加拿大社会学家戈夫曼的符号互动论中,可发现与舒茨相似的行动者理论思路,但前者凸显个体力量的同时也承认社会对个体行动存在某种结构性制约,进而超越了仅以个体意志诠释社会构成的传统建构论观点。〔13〕戈夫曼提出“拟剧理论”,亦被称为符号互动理论,其认为社会成员的行动如同遵循脚本但允许一定程度内自主发挥的具体情境互动,参见[美]乔纳森·特纳、简·斯戴兹:《情感社会学》,孙俊才、文军译,上海人民出版社2007 年版,第82 页。符号互动理论提出角色采择的概念,即社会个体在互动过程中将自己置于他人的位置或角色,通过交互的角色采择,社会个体以促进互动为目的不断调适相应行为,或根据需要中断和破坏互动。角色采择使得社会个体的行为更具可预测性,个体以他人表现为前提作出相应的调整以保证彼此行为的协调性。在此过程中,社会个体将自我外化为特定情境中的评价对象,广泛的文化脚本则为这种评价提供了道德准则。通过角色采择,社会成员能够在文化框架和社会结构限制的参照下调节行为。戈夫曼的互动理论为个体自我提供一种社会性,自我是在与他者的交互行为中被塑造的,而生活中所有的互动都先在地享有调节规则,即交往行为在先具备发生条件。戈夫曼进一步指出,社会个体间的交互行为是高度社会化的过程,作为行为发生条件的调节规则遵循着文化框架限制。尽管承认个体行动存在某种框架性限制,戈夫曼也反对一种机械的结构主义观点,即把个体行动单纯看作社会结构的产物。在其看来,社会结构反而是模式化互动的产物,因此有赖于个体的行动能力。也正因此,戈夫曼所言的社会结构是一种流动的互动模式。

若以戈夫曼的符号互动理论观测法律规则的生成过程,生活事实与法律规范的关系或许可作为一种非单向的理解。法律规范并非透过毫无意志的行动主体生产出符合规则的社会行动,而是为行动主体提供着规范期待,或称互动脚本。借由行动主体模式化的互动,该规范期待逐渐发展为稳定的法秩序并进一步反哺此种互动。戈夫曼式的理解相较于舒茨而言更强调“当下性”,法律规范作为互动脚本指导个体当下的行动,并通过个体行动生成更稳定的法秩序,从而在某种程度上超越了历史循环的困境。这意味着,经由哈贝马斯所谓实践理性伦理向度之运用而产生的个性化正当性追问,对法律移植所产生的压力至少可在一定程度上得到缓解。

(二)社会实在论框架中的法律移植困境

社会实在论试图以一种近乎物理学的方式透视社会,其将社会视作一种可从外部加以把握的客观结构,并对其展开超越于其间主体意志的观测与勾画。这一社会学立场的思想基础具有鲜明的结构主义特征,其代表人物有涂尔干、列维-施特劳斯等。涂尔干将个体的行为方式视为从外部约束个体且普遍存在的社会事实。在他看来,社会仅是外在于个体的客观实在并表现为具有强制性的集体行为或思维惯式。社会事实的客观性为其强制性提供基础,社会事实以集体意识的形式对个体意识施加压力,进而体现为由外至内的物理强制而非自内向外的自我约束,涂氏将之称为客观制约力。〔14〕涂尔干认为以集体意识为内涵的行为方式属于客观的社会事实,因而集体意识是具有客观属性的物理强制。参见[法]E. 迪尔凯姆:《社会学方法的准则》,狄玉明译,商务印书馆2009 年版,第18 页。涂尔干进一步指出,客观制约力并非源于某种同意契约,进而并不认同法律的约束力来源于个人的自由意志或某种事先假定的原始契约,如果存在某种义务,那必定源于个体意志以外的实证性因素。

就遵守法律的策略选择而言,涂尔干式的实践根据在于规范合乎社会事实的本性,即符合“事物之间自然的相互关系”。〔15〕涂尔干将规范视为重复着的行为方式,而行为方式是符合事物本性的相互作用。法律则是对事物之间自然的相互关系的表达。参见[法]埃米尔·涂尔干:《职业伦理与公民道德》,渠东、付德根译,上海人民出版社2006 年版,第86 页。法律之所以得到遵守乃因其自身符合事物的本性而得以成为“善法”。法律规则作为社会事实基于其自身的客观必然性将对个人意志产生约束力。在此,即便一种人为自身立法的观点被认同,从而制度仍然能够被解读为意志的产物,此意志也不再是卢梭式的普遍意志,而是以客观事物的自然法则为前提。这意味着个人的自主并不能抗拒自然法则,为社会主体制定的主观法则并不能违背事物的客观本性。由此,个体通过认识并理解事物之自然本性及其衍生法则的方式获得自由,而非不加追问地服从某种现实主权。进一步说,涂尔干同样认可规范由重复的习惯转化而来,但习惯的渊源并非个体主观赋予的意义而是事物的本性。〔16〕参见[法]埃米尔·涂尔干:《社会分工论》,渠东译,三联书店2000 年版,第326 页。若以此立场理解法律移植的问题,则会发现社会秩序的基础不在于历史相对主义的个性化观念,而是如同自然法则一般内含必然性的社会法则。其内在逻辑在于,法律规范是合乎事物本性的、公正的必然法则,因而具有普遍效力。舶来之法依照其调整对象的内在逻辑而制定,这一内在逻辑作为物的本性是客观必然因而外在于个体之主观意志的。进而,移植法的实践是依照其对象内在必然性的展开,换句话说,法律符号与其指涉物之间仅存在单一的对接路径,且不会因环境的更迭而有所改变。

克洛德·列维-施特劳斯为上述立场提供另一种角度的论据。其同样认为社会具有一种普遍结构,但区别于涂尔干式的社会事实,他返回行动主体自身并尝试从人类深层的心灵结构中找到必要的共性。列维-施特劳斯认为文化现象是心灵结构的产物,而此心灵结构并非人所直接意识到的心理现象,而是处于个体意识表象之下的集体潜意识。〔17〕参见李幼蒸:《结构与意义:现代西方哲学论集》,台湾联经出版社1993 年版,第263 页。因此,所谓普遍的社会结构,并非存在于经验的实体,而是借助于心灵共有结构所发展而成的规则总体。进而,他将社会行动的规律性总结为某种集体无意识。以此为基础,列维-施特劳斯将社会秩序视为心理意义上的深层无意识结构,该先验结构普遍存在于人类心灵当中,并对社会表层结构如社会关系、神话叙事等具有支配作用。由此,包括法律在内的社会表层结构之合理性源于人所共有的心智结构。不同于涂尔干的自然法则,列维-施特劳斯式的共同潜意识理论或将从主体心灵出发为法律规则的普适性寻找基础。从原始社会到现代社会,人类深层的心智结构并不因语言、传统等文化性因素的流动而发生变化。就此而言,所有文化现象可最终还原为某种虽主观但又普遍的规律,法律规则的实践根据由此被认为源于具有先验性特征的共同意识结构。列维-施特劳斯对于文化现象间共有规律的实证总结在法律移植争论上具有一定参考价值,据此,以文化地方性为阻抗理由而反对法律移植可行性的立场将在根基上被动摇。原因在于,依其观点,各种文化形态间并不存在某种质的差异,社会结构表层相异性之下的共有意识结构,早已使法律移植所面对的文化坚冰沦为了假想敌。

在缓解法律移植个性化困境的问题上,社会实在论阵营中的各经典流派,基于主体意识或客观实在的角度,或许形成了某种具有普遍性的论据,但恰恰由于对历史环境或个体意志的忽视,上述理论对法律移植困境问题的解释力均存在尚属明显的瑕疵。涂尔干理论下的个体仅具备服从社会法则的消极自主性,这是其理论的硬伤。申言之,忽略观察对象所处的历史环境而作静态化、绝对性的说明,其结论必将不足为信。退一步讲,即便存在着某种集体潜意识,其触发机制或许仍有赖于某种心灵以外的客观因素。这就如同基因表达与具体环境间的关系。即便不同法域中的规则被还原和抽象至最基础的层次之后具有可识别的同质性,其具体运作过程与规则外部环境必定是协同作用的。一言以蔽之,纵使我们赞同由涂尔干或列维-施特劳斯所代表之社会实在论的基本立场,不再坚持认为文化异质性本身将构成法律移植的根本困境,舶来之法如何能够在继受语境中得到具体地适用,仍存在一个规则与事实间的解码、转译和对接问题。

三、布迪厄社会实践理论视角下法律移植困境的出路

社会建构论与社会实在论均为法律移植困境提供了颇具启发意义的解释框架,但正如上文业已指出,由于两种立场本身的理论缺陷,其从各自角度提供的论据均不具备充分的说服力。个体行为既不能单纯被动理解为对于外在社会因素如微观的互动结构或宏观的文化、经济格局的机械反应,亦非内在因素如某种主观意志或精心算计的简单结果。鉴于传统的建构论与实在论立场并未真正把握行动者主观意图与社会结构之间的深层联系,诸如布迪厄、吉登斯等当代理论社会学家做出了超越上述立场的尝试,以消解社会理论研究中经典的二元对立。〔18〕布迪厄认为,人类活动的形式并非列维-施特劳斯或涂尔干总结的客观结构,抑或某种主观主义的结果,而是双方中和的产物,其论述指出:“客观主义和主观主义,机械论和目的论,结构必然性和个人能动性,这些对立都是虚幻的……这些对立混杂在一起,掩盖了人类实践的人类学真相”。同前注〔10〕,皮埃尔·布迪厄、华康德书,第10 页。笔者认为,在这些尝试中,布迪厄社会实践理论在行动与结构相互生成性方面的创见,可为突破围绕法律移植困境的传统理解提供可观的理论指导力。

借助于“惯习”“场域”以及“实践”等概念工具,布迪厄在一定程度上完成了对理论社会学中实在论与建构论间分歧的超越。社会空间以在个体实践活动中所形成的客观联系为依据,分化为持有不同运作逻辑和资本偏好的场域,场域透过自身的现实结构再生产着具有独特倾向性的个体实践,这些行动倾向在场域的竞争性关系中得到筛选和沉淀,进而生成所谓的惯习。场域形塑着惯习,惯习又通过具体的实践活动支撑着场域的运作,并将场域结构化为一个富有价值和意义进而不断触发个体行动的关系网络。与此同时,个体行动也无时无刻不在以自身的独特选择影响着场域和惯习的演化。〔19〕关于“惯习”的详述,同上注,第19 页,及 Pierre Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, Cambridge University Press, 1977, p.72, 95. 关于“场域”的具体表述,同上注,第134 页。关于“实践”的相关论述,参见[法]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,蒋梓骅译,译林出版社2012 年版,第115 页。总之,在布迪厄的理论中,社会结构与个体行动不再处于非此即彼的决定论范式中,转而呈现为一种变动不居的相互生成关系。对于法律移植问题来讲,这种具有革新性的社会学观点所能够带给我们的启发意义在于,作为一种现代社会主动建构形成的社会治理结构,法律与个体性、民族性文化选择之间,并不存在难以撼动的对接障碍。透过制度实践的现实过程,法律结构不断以自身的资本偏好为基础,将移植而来的客观规则,不断注入兼具主观倾向性与客观实在性的惯习系统,进而持续地调试乃至重塑着文化与规范于其中展开互动和共生的开放场域。

法律移植可能性在所谓规范自主论与文化依赖论之间摇摆不定,前者以制度内含的普遍性原理为法律跨境承继的理性根据,后者则因法律乃历史生成的独特产物而否认异质文化中移植法适用的可能性。依据本文前述的理论背景,此两类观点着实局限于某种实在论或建构论的静止视角,而并未觉察到法律规范与生活事实二者间具有动态属性的互构格局。在笔者看来,布迪厄的上述研究体现了在围绕本文主题的讨论中,引入“历时—共时”双重观察视角的必要性。具体表现为,若不对场域结构的横断面作一种共时性分析,则无法把握特定场域的动力机制;相应地,若不对场域结构的生发过程及其中各位置节点间的微观张力,以及各种类型场域之间的宏观张力展开纵向的历时性观察,也无法恰当把握特定场域的结构特征。

据此,若从历史线索的历时性角度考察法律场域的形成,则会发现其处于相对排他的话语秩序之建构与强化的历史进程中。由前述可知,场域运转的动力机制在于通过个体行动展现的内在冲突。在法律场域尤其是作为其核心而存在的司法论证中,这种竞争关系尤为凸显。法律制度本身关乎对抗双方的利益分配,进而,为控制法律决定权中所形成的行动者与制度间的关系,行动者始终处于相互竞争的客观格局中,这一点尤其体现于个体对司法资源的追逐进而对法律文本解释权的争夺之中。法律场域在漫长的实践进程中产生职业分化的趋势,在场域中占有优势地位者掌控着隐藏于法律文本下的符号性权力并在法律解释中形成一种话语力量,最终实际决定了制度与个体的关系。

微观上讲,法律文本的解读由此逐渐发展为具有自身逻辑的实践活动,该实践逻辑经个体在司法场域中的持续活动得以强化。由此,在法律场域中最初演化形成的位置差异成为个体行动的客观倾向系统亦即惯习,并进一步借由个体倾向性的实践活动维持并强化差异,这一差异再生产过程正是法律场域形成其特有运作逻辑并区别于其他场域的社会分化进程。在这一点上,法律场域中的运作类似于卢曼所言的法律系统的自我再制,即“透过元素的生产,系统进行着自我制造与自我维系”。〔20〕G. Kneer & A. Nassehi, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme: Eine Einführung, 4. Aufl., Wilhelm Fink Verlag, 2000, S.58.法律场域中话语秩序的垄断导向了规范文本的专业化与体系化,经由生活用语向专业术语的大量转译,法律场域与日常生活逐渐分离。该转译工作的另一目的在于从生活事实分类并抽象出某种共有形式进而产生普遍效力,以使司法资本持有者在法律场域中拥有优于其他类型资本持有者的超然地位。历史上数次法典化运动正是法律场域强化其自主性的体现,而这似乎是超越地域限制的一种趋势。有学者指出,作为德国近代以来第一部重要的刑法典,1751 年制定的《巴伐利亚刑法典》有着类似于当今刑法总则与分则的区分架构,这一体例不同于此前任何德国刑法典,但与我国《唐律》极为相似,这或许是对唐代法典化立法经验的借鉴。〔21〕该学者指出,欧洲启蒙时期与中国多有接触,前往中国的传教士自十七世纪中后期开始向欧洲介绍关于中国的知识。参见陈惠馨:《清代法制新探》,台湾五南出版社2014 年版,第90-93 页。尽管法律场域总是存在强化其自主性的倾向,但仍需注意的是,这种自主性来源于法律职业群体对法律符号的支配权,而此符号性权力最初来源于受其支配的行动者之合谋与授意。换言之,法律场域的运作是合法化语义的再生产过程,其运作逻辑最初源于共同认可的价值与制裁程序的结合。

当转而以横向共时性视角关注法律场域与其他类型场域间的关系时,将会发现不同法律传统中制度符号的相对权力,是与法律场域在更大的权力场域中的总体位置联系在一起的,社会关系客观环境的变迁对法律场域的影响尤为直接。原因在于,法律场域的动力机制源于个体间竞争关系,而此类关系随着社会整体权力结构的调整往往发生显著变化。各场域间在其象征资本权重结构最相似之处将呈现出一种动态界限,这亦是法律场域与文化、权力场域相互影响的根本原因。社会行动者所持之象征资本可流通于任意社会子场域,但各场域赋予特定象征资本的价值权重因其运作逻辑与功能取向之差异性而有所不同,这直接决定了行动者在不同场域中所处的独特位置以及相应的行动策略。这在法律场域中则表现为法律从业者对固有秩序的维持与他者试图对此展开的干预。尽管司法运作经由程式化与专业化的演变,已成为自我生成的实践活动,但其调整的人际关系本身将它置于更为宏大的社会结构中。

由此,跨国法律迁移活动所面临的困难来自不同权力结构下的多类型社会关系,这一点在清末修律活动中有着较为明显的体现。时任修律大臣的沈家本所奏呈之《刑律草案》便因违背“因伦治礼,准礼治刑”的立法原则而饱受争议,该草案被视为与传统社会结构中的君臣、父子、夫妻关系格局不相符合,进而受到驳反。〔22〕同上注,第202-204 页。但仍需注意,社会关系本身生成于社会总场域中各行动者以其持有物质或象征资本所奠定的相对位置,而非由某种超验的绝对因素所决定。因利益分配模式的强化是以法律场域中司法运作的方式得到保证,社会关系的固化实则法律运作的结果。由此,如同行动与结构总是呈现为相互生成的关系,生活事实与法律规范亦互相生产着彼此。吉登斯就此问题亦提出过相关论见。在其结构化理论中,个体经验与社会结构以实践的方式相勾连,社会结构通过制度关系及规则制约着个体的社会行动。与此同时,个体通过自身的社会行动不断地生成新的需求并以此来影响、规范和调整个体行为规则以及社会制度,进而使社会结构产生潜移默化的改变。社会结构同时又是“社会再生产过程中反复涉及的规则和资源”与“人们头脑中的记忆痕迹”。〔23〕参见[英]安东尼·吉登斯:《社会的构成》,李康、李猛译,三联书店1998 年版,第52 页、第79-80 页。换言之,社会行动和社会制度不可分割地交织于社会的结构化进程中,结构化是制度制约个体行动与个体行动创造制度的方式。法律秩序的生成也可被理解为一种螺旋式上升的过程,即事实与规范交织于秩序的生成过程,法律规范在调整着生活事实的同时也为生活事实所调整。

对于理解法律移植的困境而言,布迪厄社会实践理论的启发意义在于,超越形成于社会理论层面上实在论与建构论间经典分歧的惯有理解,反思文化壁垒与地域限制的传统思路,以一种交织于社会结构与个体行动之间的新思路看待被移植制度的适用实践。伴随着经济场域、文化场域之符号资本的跨国别流通,社会关系已然具备从有限的地方性情境获得升华的可能性,这体现了制度交流的客观需求与前提条件。其中所蕴含的道理正如前已述及,社会关系本身并非由某种固化的结构所决定,而是个体交往结构化的产物,这一结构化的过程并不是自我封闭的,它时刻向当下的经验敞开。行动个体与其所处的生活场域之间,并非笛卡尔式的分离关系,也不存在某种永恒的理性法则或自然规律来决定二者的关系。个体总是具身化地存在于世界之中,与他者不断地产生联系,并将其社会化活动编织为庞杂的行动网络。为简化决策的思维流程,个体以通过他人传授习得或自我总结的方式将可重复出现的选择固定化,并最终形成某种行为倾向。这类行为倾向并非不可再行分解与追问的神秘事物,而是一个在个体的生活经验中可再现的行动选择,其可再现性源于它在某一类具体情境中相对最能获得凸显的适宜性,其并不导致依此行事的绝对正确性。原因在于,使得某一选择成为行为倾向的因素很可能是随机出现的,而这类行为倾向往往随着情境的变更而有所改变。〔24〕这就好比适宜种植水稻的地区传统上倾向以大米为主食,而适宜种植小麦的地区则倾向以面食为主食。此类饮食传统并非由某种先验因素决定,而是由外在的自然事实决定的。行动个体身陷其中的历史场域并非以某种形而上的理性为线索不断地向前推演,其往往由于某种偶然因素产生断层,因此,生活场景并非依照某种先验规定性呈现为固定的演出,而仅仅是具体时空维度下的行动个体与他者无剧本地灵活互动。行动个体总是面向当下特定的情境作出具体的筹划,依照、调整或彻底改变以往的行为倾向。这正如布迪厄之社会实践理论所试图揭示的,由于场域中的个体总是持有某种维系或颠覆其所处位置情境的行动倾向,个体行动与社会结构间相互生成的关系,使得试图改变既有交往模式的行为选择,为打破个体行动与结构化之传统观念间的封闭循环注入了可能性。

以上述原理为背景,应当认识到,具有社会结构性特征的法律规则与行动主体的个性化经历间是一种于具体情境下的相互生成关系。在这种关系中,规则并非如实在论范式中的社会结构那般,全然不需理会独特的个体;文化也无法承载个体意识曾在建构论范式中被赋予的使命,脱离社会结构背景独断地发挥决定作用。总之,法律规则并非由时代性、民族性的文化经历单向决定,其常常以反事实性〔25〕有关法律规则作用机制的反事实性特征,卢曼曾有精当的解读。他指出,法律系统所保障的,并非对符合义务要求之事实行为的认知性期待,而是对该行为“应当”出现的规范性期待。后者的反事实性特征体现在,即使义务主体没有实际做出该行为,期待主体仍有权主张他的此种期待。Vgl. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 7. Aufl., Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2018, S.135.的规范姿态调整个体行动并形塑新的社会传统。在过往的相关研究中,移植法的实践困难常被解读为外来制度与本土传统文化的不适配性,此类文化解释进路往往认为个性化的文化经历与法律规则间是一种前者决定后者的单向关系。据此,外来制度势必面临无法逾越的实践困难。如果仅仅将法律规则视为地方性文化的镜面投射,甚至一国之内不同地域间亦无法共享同一部中央立法层面的规范性文件。常理告诉我们,法律规则的调整对象只能是具有可再现性的普遍化对象,因此,其并非某种个性化观念的单纯产物。为免于陷入自我指涉的困境,具有普遍性的规制对象表现为共有实践场域下的生活事实类型,如一夫一妻制背景下地方性的婚姻家庭关系、共享左舵车交通惯例的通用驾驶行为、跨国贸易背景下的商业行为、物联网技术背景下的区域间线上交易活动,等等。总之,在共有实践的背景下,规范才是可理解的,法律制度的跨国别迁移亦以此为前提。

众所周知,当既有规则不再适合当下的生活事实时,移植域外制度的现实需求才会产生。这意味着移植法所能够规制的生活事实与本土当下有待规制的生活事实间具有相似乃至共有的实践背景。例如,新中国成立后所进行的婚姻家庭制度改革,并非以植根于传统文化中的封建婚姻格局为观念基础,而是受益于自民国时期以来所引入的婚姻自由域外经验。又如,1963 年制定出台的《发明奖励条例》以鼓励民众从事发明和技术改进活动为立法目的,并以适当的精神和物质奖励作为激励机制,同时强调了对私有制的否定立场。该条例所处的历史情境并不与我国当代《专利法》所拟规制的生活事实共享某种实践背景,《发明奖励条例》中所蕴含的集体主义文化观念,并未对目前《专利法》中围绕个体知识性财产权利的保护理念形成拮抗作用。概言之,由于法律规则总是为当下的个体互动提供基础脚本,因此它只能在具体的时空境遇中产生指导力。业已生效的规则在时间中沉淀下来,进而成为法律传统,但这一传统并不能据以对未来的个体互动作出任何预测,它只能在当前制度实践的语境中被解读,并有选择地成为规则的一部分。恰如伽达默尔所言,所有对历史的理解都是当下存在的理解。因此,无论是外来制度还是承继惯习的本土法律资源,均是面向当下敞开的制度文本,后者并不必然享有得益于传统的适用优势。进而,法律移植实践中所面临的困难并非源于外来制度在本土文化视野中的不可理解性,而是指向如何实现新生制度与当下有待调整之社会关系间的转译与衔接。

我国《反垄断法》的立法实践突出体现了上述原理。现行《反垄断法》的制定出台,移植和借鉴了大量域外制度,如美国《谢尔曼法》、日本《反垄断法》、德国《反不正当竞争法》等。如此借鉴得以成型的前提在于,我国《反垄断法》制定出台于21 世纪初叶,该特定的时空环境与上述被借鉴制度的原生地域之间,存在着对特定市场经济规律的共享。随后围绕该制度文本所发生的反垄断执法困难,并不在于所谓的文化异质性,而是由于,美国早期执行《反托拉斯法》的严厉风格源于经济萧条时期贫富分化引发的巨大社会矛盾,这与我国当代的经济形势并不相似。我国《反垄断法》出台于市场经济秩序相对成熟的时期,当时经济发展面临的主要障碍是计划经济转型期遗留下来的以地方保护与部门割据为特征的行政垄断问题,行政主导模式下的整体经济环境缺乏竞争压力,可能导致因循守旧、阻滞技术进步,因而不利于社会资源的有效配置。进而,结合我国市场经济秩序的实际情况,《反垄断法》的价值目标更多在于规范市场经济秩序,优化市场资源配置,从而提升社会整体效益。若似美国当年那般,以分配社会财富而非配置市场资源作为我国反垄断执法的当代原则,制度的适用必然遇到阻遏与困难。故而,法律移植中制度转译与衔接工作的核心,在于反思性地在具体境遇中理解当前的生活事实,这要求我们把目光投向此时此刻正在发生的那些作为法律适用背景的当代共有实践,而无论是相同空间维度上的过往惯习,抑或相同时间维度上的域外经验,均只有在这种实践中才可以被诠释为具有借鉴意义的。这就好比近些年在围绕针对食用狗肉的社会现象是否应当展开立法规制的争议当中,关键点并不在于这个饮食习惯是否代表了一种传统文化,而在于其中所蕴含的公共健康、生态保护等普世性问题。

在信息化技术日新月异的当代社会,多场域中的个体行动以社会关系为载体,不断冲击着固有社会结构并触发新的制度需求,法律移植的必要性得以彰显。在这样的背景中,法律移植已然演化为基本需求共识导向下的制度对接路径重构工作,它的困境并非源于本土文化所造成的理解困难,而是如何通过符号转译形成外来制度与本土法律场域中社会关系之间的衔接。这要求法律移植者具身地立足当下,寻获能够于客观制度需求背景中实现跨民族流通的象征资本,进而以这些表现为货币、知识、技术等形式的资本为框架,建构法律适用的共有实践背景。这诚如布迪厄本人所言,“把当下现状向我们显现出的最普遍共有的内容,真正地予以普遍化”。〔26〕See Pierre Bourdieu, The Scholastic Point of View, Cultural Anthropology, Vol. 5, 1990, p. 385.

四、结语

法律制度的跨国承继频发于现代性特征高度演化的转型社会中,舶来之法的本土实践困难往往被化约为多元文化冲突的缩影,这代表着诠释法律移植困境的主流观点。这一解释进路源于20 世纪中后期比较法学界围绕法律移植可行性问题所产生的意见分歧,导致了该问题上规范自主论与文化依赖论的理论冲突。笔者认为,此经典难题可在社会理论框架中被认为是还原建构论与实在论的对立。二者对个体行动与社会结构之关系持截然相反的看法。前者将富有存在主义色彩的行动者视为社会的创造者,其通过主观意志将行动编织为充满意义的社会网络;后者则在结构主义思潮下视社会为一种可从外部加以把握的客观结构,该结构径直决定个体行动而不为其主观意志所左右。建构论视角下的法律移植活动面临着历史经验所构筑的文化壁垒,外来制度的适用过程与本土资源之间产生难以克服的抵牾。实在论的思想路径或可为法律移植的可行性带来具有普遍性乃至超验性特征的正当化理据,但此路径中的行动个体仅存在完全服从规则的消极被动性。笔者认为,从理论社会学角度来看,法律移植长久以来所面临的逻辑困境,正是源于上述处于对立关系的二者,均未能在社会关系的生成进而形塑秩序的问题上,恰当把握个体行动与社会结构之间的动态联结。以调和乃至超越古典社会理论中建构论与实在论之经典分歧为初衷,当代社会学家布迪厄以“场域”“惯习”与“实践”等概念工具重构个体行动与社会结构间的互动模型,作为个体行为倾向系统的惯习,勾连着实践着的主体与包括法律在内的场域结构,并使二者处于相互生成的关系之中。这种思路是否能够形成某种独立于建构论及实在论的社会学新范式,或许尚有待后世学界的检验,但它至少有助于在法律移植及其秩序生成的问题上,帮助我们将法律规则与生活事实之间的关系格局,恰当地理解为一种社会结构和个体行动于其中展开博弈的螺旋式互构。据此,其必然性源于某种客观制度需求的法律移植,方不致迷失于由历史相对论和机械决定论所构成的悖反关系之中。