晚清民国时期全国图书馆调查工作与统计资料述论

樊 桦

(国家图书馆 北京 100081)

1 引言

民国肇始,百废待兴。各项事务的开办,均需依据精确的统计数字。受西方影响,各机关单位深刻意识到统计材料的重要参考性,纷设专职,自行搜集调查之工作。“时中央及各省设立之统计机关,风起云涌,颇呈盛象。各项数字报告,亦纷至沓来。”[1]其中对被视为国家兴衰强弱关键的教育事业的相关统计,备受政府和社会各界的瞩目。而图书馆作为社会教育的职能机构,其调查事业也随之发展起来,并日臻完善。主持统计者也由政府扩展到学术机构、报馆、其他机构或个人,为后人留下了很多宝贵的统计数据和报告。文章旨在从调查主体出发,对晚清民国时期的图书馆调查工作和统计史料作全面梳理,陈述其各自的调查目的、方法、内容及成果等,初步探讨这些调查统计的特点和作用,以期为后人开展晚清民国时期图书馆各项研究提供参考,并为图书馆统计体系的完善提供借鉴。

2 官方开展的图书馆调查

2.1 晚清政府时期

我国对图书馆的统计发端于政府。图书馆自萌芽开始,就被纳入到政府的统计体系当中。1905年,清政府设立学部,统一管理全国教育。1906年,学部拟定庶务科设员外郎一名,主事一名,凡关于图书馆、博物馆等事均归其办理。同时,会计司下属的建筑科则负责图书馆建造、经营的相关事务[2]。1909年,学部又奏报朝廷颁布了《京师图书馆及各省图书馆通行章程》,明确了全国图书馆建设的统一法规,并规定京师及各省省治,应先设图书馆一所,各府、厅、县治各依筹备年限以次设立。由此可见,在图书馆行政规划与管理方面,学部都有专门的设置。但此时暂无部门专门负责图书馆统计,图书馆仅作为一项学务,由学部进行全国学务统计时一并进行。

1907—1909年,为全面细致地掌握全国各地教育状况,学部采用编制和下发调查表的方式,一共组织完成了三次全国性学务统计,并编制了三次教育统计图表,即《光绪三十三年分第一次教育统计图表》[3]28-29《光绪三十四年分第二次教育统计图表》[3]30-31《宣统元年分第三次教育统计图表》[3]32-33。这三次统计图表中,就包含了当时全国图书馆的统计数据。从目前笔者查询到的史料来看,此即我国最早进行的图书馆统计记载,相关数据摘录见表1。

这三次教育统计图表中呈列的图书馆统计数据,既包含了全国各省市已建立的图书馆数量及职员数,还详细列明了图书馆经费的主要收支动向。由此也能粗略推断得知当时全国图书馆建设的发展速度和发展规模等,因而能促进学部更好地引导和管理全国图书馆事业的发展。但因清末图书馆尚处于萌芽阶段,全国性教育统计刚刚起步,而各省承办人员对统计事务又不十分了解,缺乏必要的统计素养,各省造报的表册中存在虚报、漏报的可能。

表1 《清末三次教育统计图表》中全国图书馆数据汇总表

2.2 北洋军阀时期

民国伊始即设立了教育部,代替清季新政时期的学部,掌管全国的教育事项。教育部下设社会教育司,主管图书馆、博物馆等机构。同时,政府承袭清末遗制,在各部门设有规模不大的统计科。教育部也于民国初年设有统计科,但该科于民国二年就遭裁撤,统计工作由文书科兼办,民国五年(1916年)后才恢复了统计科的编制[4]。因此,北洋政府时期对图书馆事业的发展规划管理和调查统计分析,教育部都设立了相应的部门负责。

1912—1916年,教育部共主持了5次全国性教育统计,并编制了相应的《中华民国教育统计图表》。在1912—1914年前三次教育统计图表中,未找到图书馆方面的相关统计资料。1914年,教育部颁布《通俗图书馆规程》,规定“各省治、县治应设通俗图书馆”“私人或公共团体、公私学校及工场,得设立通俗图书馆。”[5]13同年又颁布了《图书馆规程》,再次通令图书馆的设立,并于第四条规定:“公立图书馆应于设置时,具左列事项,由主管长官咨报教育部:名称、位置、经费、书籍卷数、建筑图式、章程规则、开馆时日。这是关于图书馆登记的最早规定。”[5]15同年10月,教育部又特此向各省发函咨询该省立图书馆和通俗图书馆的情况。因此,1915年《中华民国第四次教育统计图表》中始载有图书馆相关统计资料[6],1916年也得以延续[7]。此后因军阀割据,政府对图书馆事业的发展主导时断时续,统计调查事项也深受影响,甚而有搁置未办的迹象。目前暂未见1917年之后的相关史料。

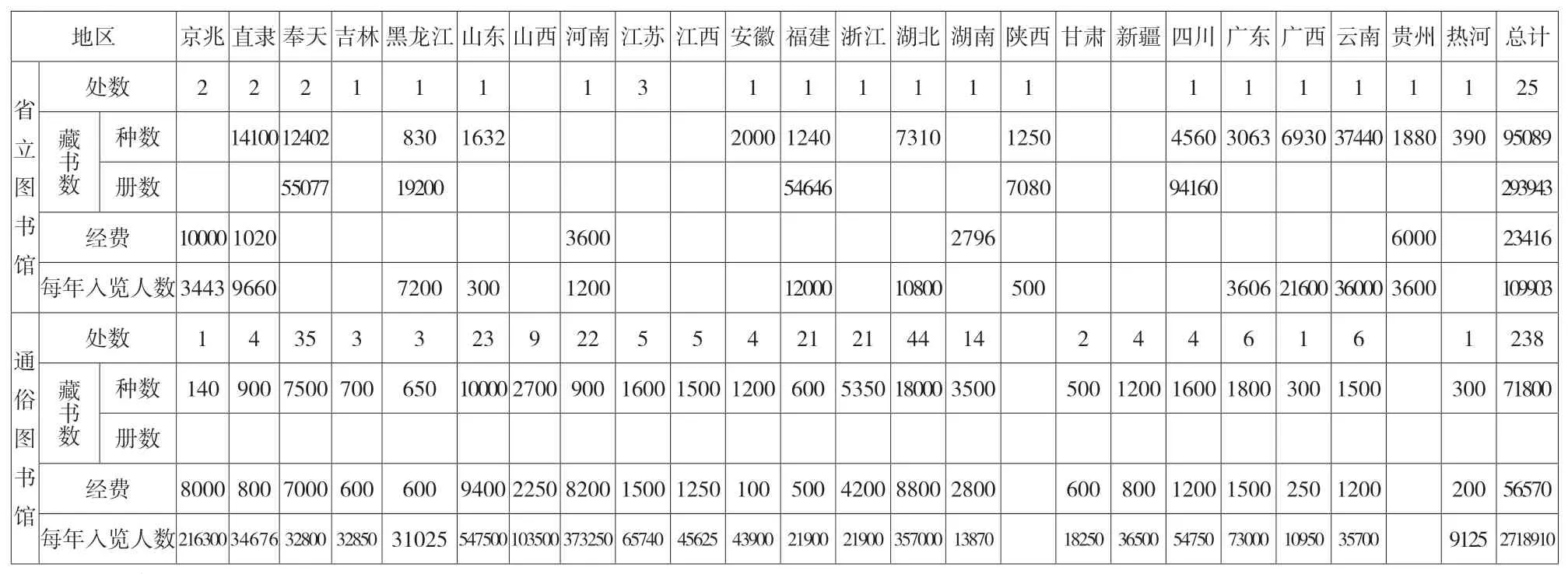

表2 《中华民国第四次教育统计图表》中全国图书馆数据汇总表

1914年调查成果除见于《中华民国第四次教育统计图表》之外,还在《教育公报》1915年第3卷第10期得以详尽刊载[8]。此报道开篇即言明调查目的:“有清季年,始采列国之制设图书馆于京师,又令各直省皆行设立大集群书以备观览。除京师图书馆外,各省如江南浙江等处所设之图书馆并称完善,然创制未已即经变革。民国既建,仍踵前规,欸绌事繁,图书馆成不易。今京师既设图书馆筹备处及分馆而各省之制经调查所得亦粗具梗概,谨述其沿革及现状如左。”此时调查采用的统计方法已经很完善,涵盖了统计法中登记和调查两种主要的资料收集方式。同时,调查的地域范围也很广泛,基本包含了全国所有的省市区。调查项目涵括馆名、馆址、藏书数量、阅览人数、成立年月、经费等,基本反映了当时我国公共图书馆的概貌。调查结果按省立图书馆和通俗图书馆两种类型作了大致划分。省立图书馆汇总后,详述了京师图书馆及分馆,并编制了《各省图书馆一览表》;通俗图书馆部分介绍了京师通俗图书馆,并编制了《各省通俗图书馆调查表》,按照省份进行了分省统计。但是,从统计的图书馆类型来说,此次调查仅限省立和通俗图书馆两种,没有包括当时数量较多发展较完备的学校图书馆和机关团体附设图书馆,以及巡回文库、阅报处等机构,因而不能反映当时全国图书馆的整体情况。

2.3 国民政府时期

1927年国民党政府定都南京,统一全国后,图书馆统计工作才走上正轨。国民政府成立之初设立“大学院”替代原来的教育部,图书馆工作纳入大学院管理。1928年,大学院裁撤,教育部随之恢复,并下设社会教育司,负责图书馆各类事项。至1949年,图书馆事业归教育部门管理的情况基本未变。同时,1931年,国民政府设立了主计处统计局,专门负责全国各项统计调查事项,作为重要的社会教育机关之一的图书馆也包含在统计之列。因而,在国民政府时期,进行图书馆统计调查的部门除教育部之外,还有主计处统计局,两者相辅相成。

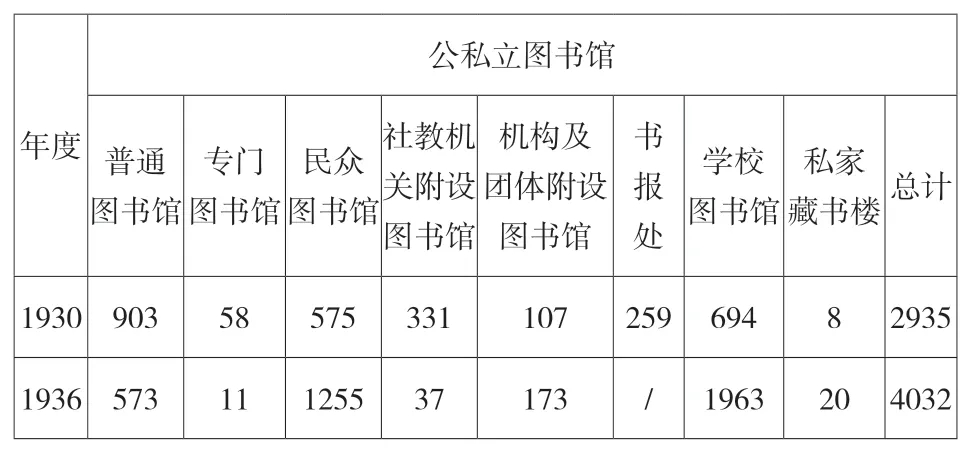

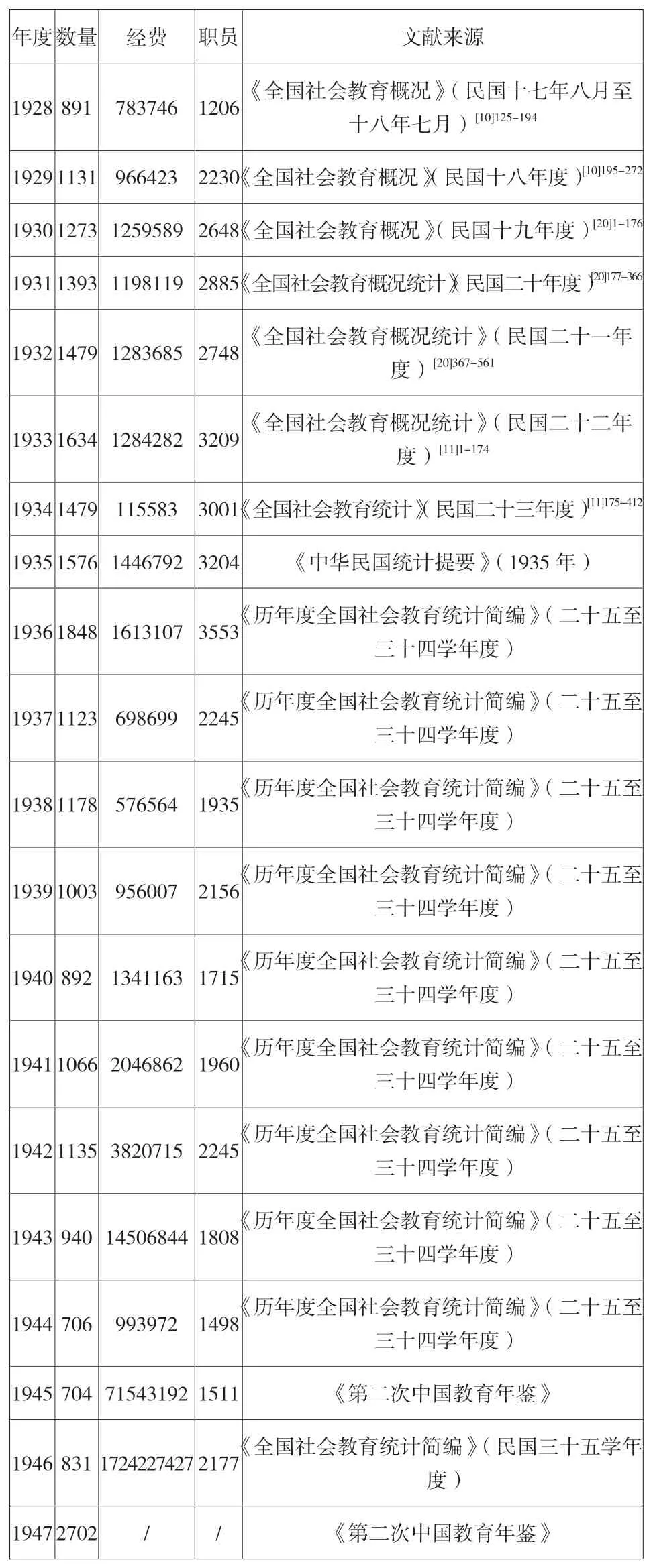

教育部方面完成的图书馆调查工作和统计资料主要有三种形式:①全国社会教育概况调查。1927年12月大学院颁布《图书馆条例》,第四条规定:“公立图书馆设置时,应由主管机关开具左列各款呈报大学院:名称、地址、经费(分临时费与经常费二项,并需注明其来源)、现有书籍册数、建筑图式及其说明、章程及规则、开馆日期、馆长姓名及履历。”这项法规保证了图书馆统计工作得以顺利实施。自1928年度开始至1935年度,教育部社会教育司以各省市教育厅呈报为基础,每教育年度都编制印行《全国社会教育概况》(下文简称《概况》),将该年度图书馆的整体发展现状包括数量、经费、员工人数等,用图表的形式进行了纵横向对比,并提供各省市图书馆概况分表。抗日战争全面爆发后,暂时只见1939年[9]、1943年[10]273-280、1948年[11]413-418编印了简要的全国重要社会教育概况表,以及1947年编制的《历年度全国社会教育统计简表》(二十五至三十四学年度)[12]。《概况》在例言中列明了统计的图书馆类型仅包括专门、普通、儿童及民众图书馆等;②编制全国图书馆一览表。教育部先后在1930年[13]51-236和1936年[14]印行了《全国公私立图书馆一览表》,见表3。第一次的统计项目仅包括名称、性质、地址、备考等,后者还增加了中外文藏书册数、上年购书册数、全国图书馆购置费、成立年月等内容。两次统计结果的对比,能直接反映当时图书馆的发展变化。这两次统计覆盖面很广,包括全国33个省市区。涵盖的图书馆类型也比《概况》更全面,包括学校图书馆、机关团体工厂商店等附设的图书馆等10个类型,因而统计的数据也远远多于《概况》;③编制教育年鉴。教育部还先后在1934年[15]和1948年[16]出版了《中国教育年鉴》。第一次教育年鉴主要援引了社会教育司的呈报数据。第二次年鉴编有专门的章节,用文字和图表概述图书馆的发展历史和现状,着重对比了抗战前后图书馆的概况,其中包括《全国图书馆统计表》(1936年和1947年)、《全国公立图书馆经常费及藏书一览》等。

表3 教育部《全国公私立图书馆一览表》中全国图书馆数据汇总

国民政府主计处统计局编制的相关图书馆调查统计资料主要汇总于4次《中华民国统计提要》(1935年[17]、1940年[18]1-304、1945年[18]419-618和1947年[19])。相 关 数据主要采自教育部统计处的统计报表和教育部社会教育调查表,统计项目包括各省图书馆的数量、经费及员工人数,体例与教育部社会教育司编制的《全国社会教育概况》相似。

3 图书馆界开展的全国图书馆调查

3.1 沈祖荣

沈祖荣先生为“中国图书馆学先驱者”中的第一人,是中国图书馆界和图书馆学教育界最杰出的专家[21]。他十分重视国内图书馆的调查,不仅开创了中国私人调查图书馆事业的先例,而且还成为了中国图书馆史上调查图书馆事业绝无仅有之人[22]。他认为,深入国内图书馆进行实地调查,了解实况,发现问题,并提出解决之道,是图书馆人应当遵循的原则。他一生进行了多次图书馆相关调查,全国性的图书馆调查就有3次,为后人留下了数份不可多得的学术性调查报告[23]。

表4 国民政府统计资料中全国图书馆数据汇总表

1918年3月,沈祖荣先生开始了首次全国图书馆调查。他认为当时图书馆已逐渐萌芽,多个省份均有设立,但因缺乏全国性的法令和规范,各馆各自为政,无统一的标准,极大阻碍了图书馆事业的进一步发展,因而其决心开展全国图书馆调查。“其宗旨一以调查各省之办法,列为总表,俾阅者取长弃短,以为改良之借鉴;一以全国图书馆逐年调查表互相比较,以占将来之陈绩。且更欲籍调查表,与各省馆长为声气之应求,互相联络。”[24]调查采用发放问卷的方式,项目包括省别、图书馆类别、藏书卷数、每季阅书人数、书籍能否外借、馆长姓名、图书目录如何编订、图书装订应否改良、图书证券是否取资、每年经费等。调查共收到北京、天津等地33所图书馆的回复,主要为通俗图书馆、大学图书馆两种类型。调查结果汇总后编制成《中国全国图书馆调查表》,连同33个图书馆所填报的原始材料,刊载于教育杂志第10卷第8期。根据此表,即可对全国图书馆之办法情形了如指掌。沈祖荣先生因之继而提出了当时图书馆发展面临的几个问题及改进措施,包括图书馆数量远远不足、图书馆不应收取阅览费用、缺乏统一规范的分类法;图书宜采用西式装订、图书采选应重在满足地方人民之需要、减少古籍图书及大学参考图书、全国图书馆经费支出不够、需社会各方面力量的资助等。

1933年,受中华教育改进社委托,沈祖荣先生再次展开了全国图书馆普查,旨在了解民国成立后10年来图书馆事业的发展状况。此次采用的方法沿袭了首次调查,共收到30多所图书馆的回复,合并首次调查表的资料,一共获得52所图书馆的材料,较首次多了19所。调查结果汇总后编制成《中国各省图书馆调查表》,并撰写了《民国十年之图书馆》一文。文中陈述了图书馆的发展与现状,指出了存在的各种流弊,强调了图书馆建设的重要意义,并提出了诸多改进办法。1934年,沈祖荣又受中华图书馆协会之托,对湖北等10个城市的30所图书馆进行了实地调查,提交了《中国图书馆及图书馆教育调查报告》。此报告依次介绍了被调查的30所图书馆的概况,或详或略,凡有突出问题的都一一指出,并将此次调查所发现的问题,总结为13条,旨在希望图书馆界同仁共谋纠正。

3.2 中华图书馆协会

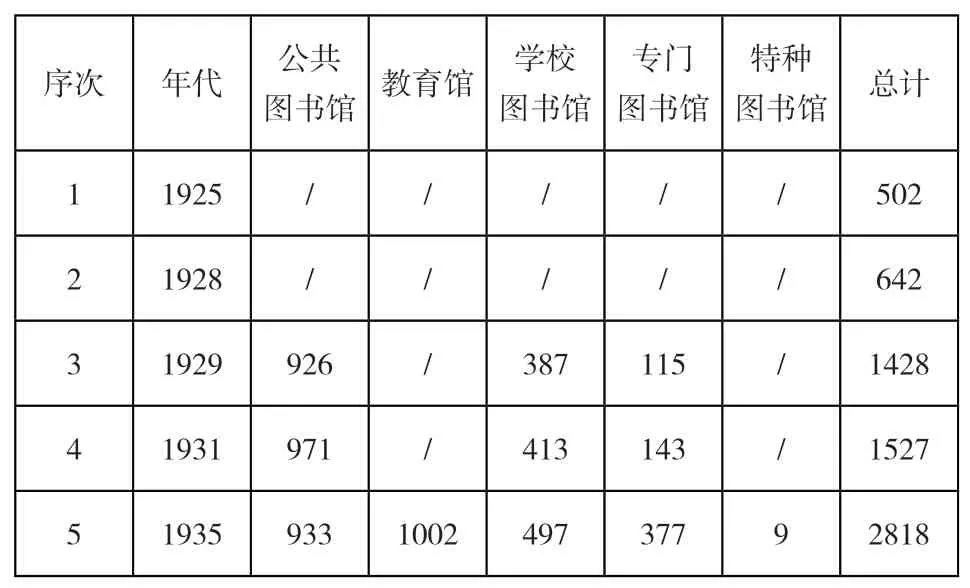

作为图书馆行业领导机构,中华图书馆协会自1925年成立以来,就十分重视调查工作。在《中华图书馆协会概况》中,协会着重指出:“欲求事业之发展,研究之切实,调查之事至关重要。”[25]至抗战前夕,中华图书馆协会一共进行了5次全国性调查。1925年10月,协会刚成立不久就请各省教育厅配合,对全国图书馆现状进行了首次调查[26],调查采用发放问卷的方式,调查范围包括北京、直隶、山东、山西、河南、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、福建、广东、广西、云南、贵州、奉天、吉林、黑龙江、热河、察哈尔等24省市。调查结果汇总后编制成《全国图书馆调查表》,以单行本出版,并刊载于协会会报。1926年对第一次调查表进行了补订[27]。第一次调查表刊布之后,“图书馆界同仁、以及各出版机关、各官署,莫不引以为便,纷纷索函早经绝版。年来各省行政刷新,图书馆之创立者甚夥,故特重编此表,以应检索。”因 而,1928年[28]、1929年[29]、1931年[30]和1935年[13]409-474又先后4次对《全国图书馆调查表》进行了修订。1931年和1935年表末附有《全国图书馆分省统计表》和《全国图书馆分类统计表》。

中华图书馆协会开展的全国性图书馆调查,最显著的特点一为延续性,一经调查后多年连续对其进行修编订正;二为调查的图书馆类别宽泛,包括公共图书馆、教育馆、学校图书馆、专门图书馆、特种图书馆等多种类别,同时明确规定调查表包括民众教育馆,而规模太小之阅书报处则不列入。但是,中华图书馆协会对图书馆调查的内容十分有限,仅限图书馆的名称和地址,无法深入了解各馆的具体情况。

表5 中华图书馆协会全国图书馆调查数据汇总表

3.3 浙江省立图书馆

浙江省立图书馆自1909年成立以来,一直十分注重图书馆研究辅导和学术研究活动,期间多次组织省内外图书馆调研,出版有《全省图书馆概况》《全国图书馆汇录》等。1931年,该馆编印了《全国图书馆一览》[13]281-407,列出了1 421所图书馆,但仅分省简要介绍了各馆馆名和馆址。

4 其他机构或个人开展的全国图书馆调查

4.1 申报年鉴社

20世纪30年代,我国年鉴事业进入首个高峰期。1932年创办的《申报年鉴》是当时国内最有名的年鉴之一,也是民国时期调查与统计资料的一个重要来源。1933年,《申报年鉴》第一编出版,此后每年改编出版,直到1936年抗战前夕停刊,连续出版4卷。1944年又复刊,仅编发了一卷即再次停刊。《申报年鉴》分门别类地汇总了多个领域的资料,包括该领域的重要事件、统计数据及重要学术研究成果。这些资料除来自申报馆所藏图书馆外,均由派员或通函各方征求而来,务必以最新最确者为标准,因其真实性、可靠性和史料价值值得肯定。这其中就包含了很多民国时期的图书馆调查统计资料。

在这五编年鉴当中,图书馆作为社会教育的重要机构,不仅在全国社会教育统计总表中均有统计数据,而且还有专门的章节用文字加图表的方式作详尽阐述。但是,前两编和最后一编中有关图书馆的资料主要援引教育部和中华图书馆协会的调查统计材料,只有1935年和1936年为申报年鉴社新编。1933年,年鉴第一编参考教育部十九年度统计资料和中华图书馆协会二十年度调查报告,编制了《全国图书馆之分布》《全国公私立图书馆分类统计表》和《全国各大学图书馆图书册数统计》[31]。1934年,年鉴第二编参考教育部十九年度社会教育概况,编制了《十九年度各省市图书馆概况统计表》[32]。这两编年鉴,虽然只是援引了其他机构的统计材料,但对这些材料,申报馆并不是简单挪用,而是对当时的统计资料作甄选后进行了汇总、摘录和对比分析,譬如1933年年鉴在介绍全国图书馆分布情况时,就列比了教育部和中华图书馆协会的统计数据。同时,申报馆对甄选的材料进行了简要分析,指出了不同来源数据的差异性并试图找出原因。

1935[33]、1936[34]年,鉴于“吾国图书馆之统计,以调查方法之未善,一般观念之不重视,与取舍标准之不一律,故至今尚无确切之结果。而历年公布统计,往往不甚可信,且有年份相近而差异颇大者”,申报年鉴社与浙江省图书馆共同发起了对全国图书馆概况的调查。采用向各省市教育厅局和各大图书馆寄送特制调查表的方式,共收集了全国28个省4个直辖市2个行政区的信息,统计汇总后特邀图书馆专家根据材料撰写《中国之图书馆事业》,内含《全国各省市各种图书馆数量统计表》《全国各省市立图书馆概表》《全国重要大学图书馆概表》等多种表格(包括馆名、地址、藏书册数、全年总经费、组织、馆长、馆员和成立年月等信息),用文字和数据详尽反映了当时图书馆的发展现状。文字内容包括中国图书馆事业沿革概略、近年来图书馆事业进步鸟瞰、最近全国各项图书馆之统计、国立图书馆概况与最近发展、各省立图书馆之现状、重要大学图书馆概况、图书馆协会等。值得一提的是,这两编年鉴在图书馆的章节中,都有“最近全国各项图书馆之统计”一节,除介绍其他机构的图书馆调查近况之外,还专门陈述了申报年鉴社所进行的图书馆调查之目的、方法及成果。

表6 《申报年鉴》新编的有关全国图书馆数量统计表

由此可知,在民国时期图书馆统计方面,无论是从广度、深度和延续性,还是从数据来源的准确性和完整性来讲,《申报年鉴》所做的工作都堪为代表。相较于其他机构的统计数据,申报年鉴社在第三、四编中统计的图书馆总数要高于一倍之多。究其原因,可能在于其统计学校图书馆数量时采取了不同的取舍标准。年鉴社认为,中等以上学校必设有相当规模的图书馆。

4.2 许晚成

许晚成是民国时期上海社会性调查行业当中成就最大、贡献最多之人。他曾在数所学校任教,也曾兼任过多所图书馆职务。1934年,他自行创立龙文书店,成为了一个专门从事社会调查和编辑社会调查书籍的专业人士[35]。他认为当时图书馆的有关统计“不免误漏或陈旧不合现状”,奋志进行全国图书馆调查,“目的有四:明了全国图书馆内容、管理及效用;为图书馆同仁联络,可互相通函研讨;为研究分类方法;做图书馆营业有关者之书局等等之指南。”[36]154-1551935年,在与二三同仁勤勉辛苦调查一年之后,编制出版了《全国图书馆调查录》[36]147-594。从此调查表显示来看,此次调查的统计项目十分全面,包括馆名、馆址、性质(公立还是私立)、开办年月、藏书总数、藏书较多的图书类别、分类方法、日均阅览人数、馆长及职员姓名等,能比较细致详尽地反映每所图书馆的状况。此外,此次调查首次在统计标准上作了明确要求,即“本调查之所列之图书馆,皆以有固定名称及组织,并有相当人员之管理者为限,一橱一桌可称图书馆者概不列入”。据调查录可知,1935年全国共有图书馆2 520所,其中公立2 005所,私立515所。据其自序《编行本调查录之目的与经过》,此次调查采用的方法,千方百计,或一馆探问数次,或远道通函数十次调查,或遇不复者委托当地朋友实地探访,或亲自出访,或请专员前往外地。总之,调查必求有事实可依,并非臆断。因而此调查报告的可信度很高,在图书馆界和文化界反响很大。杜定友先生题写书名,黄警顽、宋景祁、陈伯逵先生纷纷写序。他们一致认为此调查报告对当时图书馆运动作出了特殊贡献。

4.3 杨家骆

杨家骆幼承家学,学识渊博,治学严谨,是民国时期以来著名的文献学家[37]。他曾任职于教育部图书馆,1930年在南京创办了中国图书大辞典编辑馆和中国学术百科全书编辑馆,致力于大规模的图书编纂和出版工作。他编纂的首部巨著《四库大辞典》曾得蔡元培等多达数百位社会名流的题词,得出版界重要领袖王云五的盛赞,连续数次出版。其后又陆续编辑出版个人著述25种,图书1 500余册,其中1935年出版的《图书年鉴》[38]和1936年出版的《中国教育馆图书馆博物馆一览表》[39]就是反映全国图书馆调查资料的两种图书。

《图书年鉴》是我国第一部图书年鉴,是从读者如何利用图书和图书馆角度出发编纂的不可多得的工具书。上册为中国图书事业志包括中国图书大词典述略、图书事业法令汇编、全国图书馆概况和全国新出版家一览,下册为新书总目提要。在上册第三编《全国图书馆概况》中,分地区介绍了1 135个市县共2 940所图书馆,并列明了727个未曾设图书馆的县名。《中国教育馆图书馆博物馆一览表》,依据“民国史稿法人单位资料卡片”编制而成,分地区共介绍了3 630所图书馆。

此两次全国图书馆调查资料中,涵括的图书馆类型十分广泛,包括各类公私立图书馆、民众图书馆、通俗图书馆、学校图书馆、藏书楼等,调查项目包括各馆馆址、沿革、人事、经费、藏书等详目,调查方法不仅采用了通信调查,还有托人调查与亲往调查等。最为独到之处是将全国图书馆概况与图书介绍交融在一起,两者相辅相成,既为民众推介了文化典籍,又为之举荐了获取这些书籍的途径,为当时文化运动的推进作出了切实的贡献。

5 结语

综上所述,晚清民国时期虽然战火不息、社会动荡,图书馆的调查统计工作却一直广受社会各界的关注和重视。从政府到民间,从机构到个人,诸多的调查主体开展了数次多层次多阶段的全国性图书馆调查活动。同时,调查成果编制成了数量可观的统计资料和报告,既包括带有图表的纵横类比的统计表,又有各馆信息的详尽文字介绍。无论是源于官方正式造送的材料,还是出自于机构和个人的调查,这些编制的统计资料大都经过缜密的审核和严谨认真的取舍,因而都从不同程度上真实记载和反映了当时图书馆事业的发展现状和历程,具有十分重要的现实意义和史料价值。政府和相关机构依此能进一步从宏观层面规划和调控全国图书馆事业的发展,图书馆界能互通信息、协同发展,民众也能更深入了解和利用图书馆。但因调查主体、方法、范围和标准等的不同,各种统计报告存在较大差异。主要表现为两种情况,一是图书馆类别划分无统一标准,如教育部调查表将图书馆按7个大类划分,而中华图书馆协会的调查主要分为5种类型。二是相近年代统计的图书馆数据出入颇大。如1935年全国图书馆总数量,教育部《全国社会教育统计》为1 576所,中华图书馆协会调查为2 818所,《申报年鉴》中统计为5 828所,许晚成调查为2 520所,杨家骆调查为2 940所。同时各类调查在具体实施过程中存在各种复杂性,本身统计的数据可能存在疏漏差误之处。因此,研究者在利用和评估各具体调查统计资料时需要采取谨慎的态度,认真考辨甄别并相互印证,做出符合实际的分析和解释。

——卯年大事件