残疾人体育志愿者心理耗竭的成因与对策

徐 敏,江 芸

(1.泉州师范学院体育学院,福建泉州 362000;2.福建师范大学 体育科学学院,福建福州 350117)

0 引言

随着经济的高速发展、社会文明的不断进步,越来越多的人关注残疾人的生存与发展.残疾人参与体育活动已被视为他们向社会彰显自己顽强活力、克服身体和精神残障的决心和勇气的象征.一场成功的残疾人体育赛事需要志愿者的无私奉献和贴心服务,因此,应该营造一种理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚社会氛围,这样才能更好地推进残疾人慈善事业的发展,助残志愿服务和其它服务产业的发展才能得到有效的保障.在残疾人体育赛事中,由于残疾人身体不便,他们参与体育赛事或活动离不开志愿者的帮助,且残疾人体育志愿者在比赛或活动中扮演的角色以及服务对象的特殊性,会造成志愿者在志愿服务过程中产生心理问题,引起志愿者服务质量下降、厌倦服务、甚至退出服务等不良后果.可见,志愿者保持健康的心理对志愿服务的发展具有重要的影响.针对心理健康服务和社会心理服务体系建设工作,党中央、国务院格外重视,出台了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“健康中国2030”规划纲要》[1]分别提出:要加强心理健康服务;要加强心理健康服务体系建设和规范化管理.分析如何预防和干预志愿者的心理耗竭,这将对残疾人体育赛事志愿服务的可持续发展、对我国残疾人体育事业的开展,以及构建和谐社会具有一定的促进作用.

1 心理耗竭的概念

心理耗竭是一个比较复杂的概念,它属于心理学的研究范畴,一般是指个体在长期的高压工作中,体力和情感被耗尽,心理资源出现殆尽的状态.[2-3]残疾人体育志愿者的心理耗竭主要表现为志愿者对所从事的志愿服务失去信心与欲望,造成情绪低落,感到身体上和心理上的双重疲乏,大部分体育助残志愿者还伴有消极状态,有些甚至在价值观上出现明显变化.Maslach & Jackson(1981)[4]等国外专家学者对“心理耗竭”界定了三因素模型,这三因素模型是基于人际服务行业所扩展的内容.主要为:情绪枯竭(Emotional Exhaustion)、去人性化(Depersonalization)和个人成就感丧失(Reduced Personal Accomplishment).该心理耗竭的定义得到了大部分学者的认同,很多学者做相关研究都是在该定义的基础上展开的.

2 心理耗竭的主要表现及成因分析

2.1 心理耗竭的主要表现

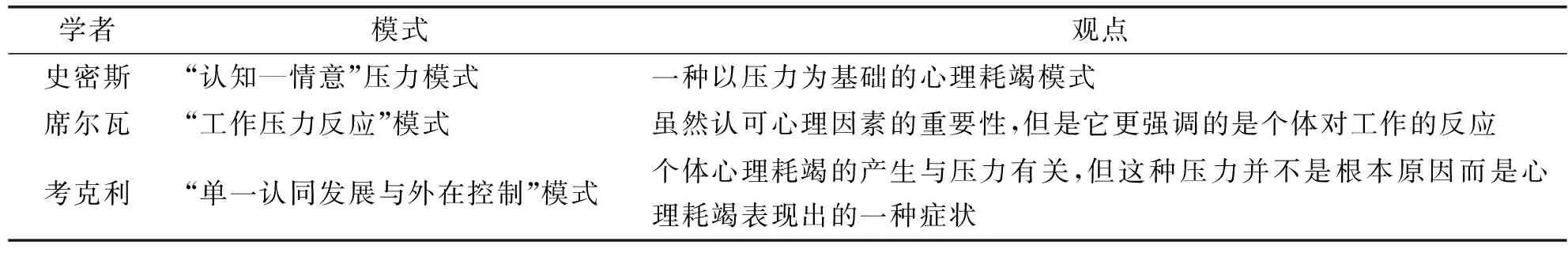

残疾人体育志愿者的心理耗竭是一个包含生理反应和心理反应双重的、复杂的应激反应过程,它的产生机制与几种模式相关[5-7].(见表1)

表1 不同学者对心理耗竭产生机制具体表现的观点Tab.1 Views of different scholars on the specific manifestation of psychological exhaustion

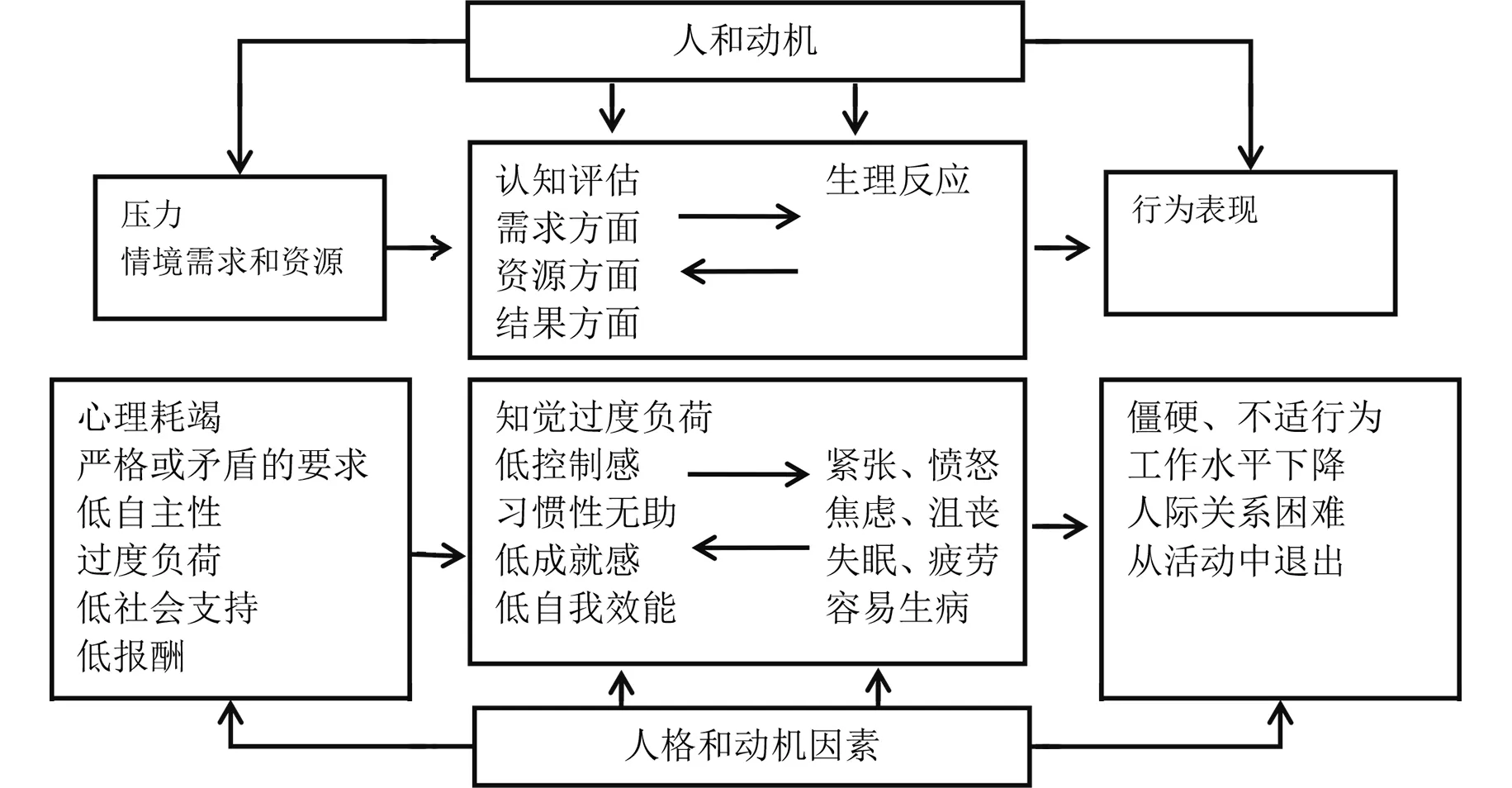

深入分析可以看出:席尔瓦的“工作压力反应”模式和考克利的“单一认同发展与外在控制”模式都认为个体心理耗竭与压力具有相关性,但是这两种模式的侧重点各不相同.席尔瓦的“工作压力反应”模式强调的是个体对工作的反应,而考克利的“单一认同发展与外在控制”模式更多的是强调社会因素的作用.但是在本研究中,笔者主要根据史密斯的“认知—情意”压力模式与志愿者心理耗竭的关系进行讨论.该模式比较全面,不仅包含了其它两种模式中所涉及到的影响因素,还将心理耗竭分为四个阶段,分别是:情境需求、认知评估、生理反应和行为表现[8](见图1).

图1 史密斯“认知—情意”压力模式示意图(Smith,1986)Fig.1 Schematic Diagram of Smith's "Cognition-affection" stress model (Smith, 1986)

从史密斯的“认知—情意”压力模式的结构上看,该模式可以分成四个阶段:第一阶段为“情境需求”阶段,该阶段主要表现为个体对于环境的控制力、他人的期望值、社会的支持度、人际关系、外界的负面反馈以及时间的要求等,倘若这些方面控制不好,志愿者在此阶段往往会表现出一定程度的焦虑、不安,对残疾人体育志愿服务失去兴趣,不愿接受既定发生的事实,从而影响志愿者对所从事的残疾人体育志愿服务的全身心投入;第二阶段为“认知评估”阶段,该阶段的主要表现为个体对于情境中发生事件的评定,如志愿者对于自身所处的环境评价效果低、不满意自己的服务表现、人际关系极度紧张、所付出的努力不能达到或基本达到所期望的目标,导致志愿者感到绝望与无助;第三阶段称为“心理反应”阶段,该阶段的主要表现为个体在残疾人体育志愿服务工作中出现的焦虑、紧张、抑郁、失眠、疲乏及易于患病等症状,不仅会产生严重的心理问题,还会造成体育助残志愿者的服务水平明显下降;第四阶段为“行为表现”阶段,该阶段的主要表现为个体在志愿服务过程中工作水平明显下降、人际交往出现障碍、志愿服务表现令人失望、处理不好人际关系或干脆退出志愿服务等各种消极反应,导致志愿者很难继续从事残疾人体育志愿服务.[9]

2.2心理耗竭的成因分析

有研究者在史密斯的“认知—情意”压力模式的基础上进行深入探讨,认为个体产生心理耗竭的因素包括:情境需求、对情境的认知评估、个体的生理/心理反应、个体的行为反应、个体的人格和动机因素等.(见表2)

表2 与个体心理耗竭相关的因素Tab.2 Factors related to individual psychological exhaustion

残疾人体育志愿者在志愿服务中产生心理耗竭的因素包括主观因素和客观因素.其中,主观因素主要由志愿者本身所引起的,如身体疲惫、缺乏志愿服务兴趣、未掌握助残技巧等;客观因素主要来源于志愿服务团队的领导者、社会支持、志愿服务的环境等.[10]此外,在志愿服务过程中,志愿者的心态会受工作环境的影响,如:残疾人运动员对志愿者进行指责、谩骂甚至侮辱,这将令他们感到沮丧、气愤和疲惫,导致身体上、情绪上和心理上产生一定程度的退缩;在炎热的夏天进行残疾人田径赛事时,体育助残志愿者们不得不在烈日的暴晒下做好自己的志愿服务工作.在部分田赛项目中,有些体育助残志愿者可以在有遮荫的场地进行志愿服务;而在径赛的项目中,大部分体育助残志愿者需顶着烈日在赛场上进行志愿服务,有些志愿者由于长时间暴晒出现脱水或者中暑的现象.工作环境的不同会造成志愿者们的心里不平衡.另外,有些学生作为体育助残志愿者并不是为了实现个人的人生价值,而是为了追求个人利益方面的需要(为了赚取学分、增加综合测评分数),有了这些荣誉可以帮助他们更好地获得奖学金亦或是“优秀学生干部”、“ 三好学生”等荣誉称号;当体育助残志愿者的辛勤付出被当作是“免费的劳动力”时,志愿者们会感到愤怒且缺乏成就感.这也表现出社会当前对志愿者工作本身的价值评价较低.这些因素都会造成体育助残志愿者从心理疲惫、心情沮丧发展到心理耗竭.

总的来说,体育助残志愿者的心理耗竭受到情境需求、对情境的认知评估、个体的生理/心理反应、个体的行为反应、个体的人格和动机因素的影响.这些因素直接或者间接地影响体育助残志愿者从事志愿服务,只有处理好这些影响因素,才能让体育助残志愿者们避免陷入困境感和危机感.

3 不同性别残疾人体育志愿者心理耗竭程度的分析

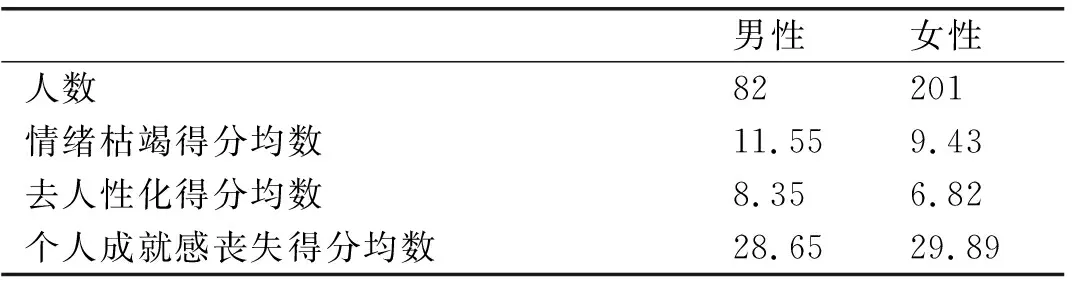

根据本研究的具体调查,笔者亲自参与了2017年9月开展的福建省残疾人体育健身指导员培训班、2017年12月举行的福建省第六届特殊奥林匹克运动会以及2018年11月举行的福建省第八届残疾人运动会,在上述的活动中,对参加培训的学员和参加活动的志愿者进行调查问卷的发放,该问卷是由Michael Leiter教授编制,2002年李超平[11]教授获得该量表的使用权,并在国内修订了工作倦怠量表(MBI-GS).该量表是工作倦怠方面最权威、最常用的量表.适用于16岁以上各个行业的所有人群,包括服务行业的所有工作者.此量表有三个维度:情绪枯竭、去人性化和个人成就感丧失.这三个维度的内部一致性系数分别为:0.88、0.83、0.82.证实该量表具有较好的信度和效度.该量表共 15 个条目组成,量表采用7点评分,从“从不”到“非常频繁”,得分越高,表明心理耗竭程度越高.此外,本次调查的对象是长期接触或服务残疾人的工作者,因此具有很强的代表性.本研究共发放问卷300份,回收288份,剔除无效问卷后,最终有效问卷283份(其中男性82人,女性201人),有效回收率为94.33%.

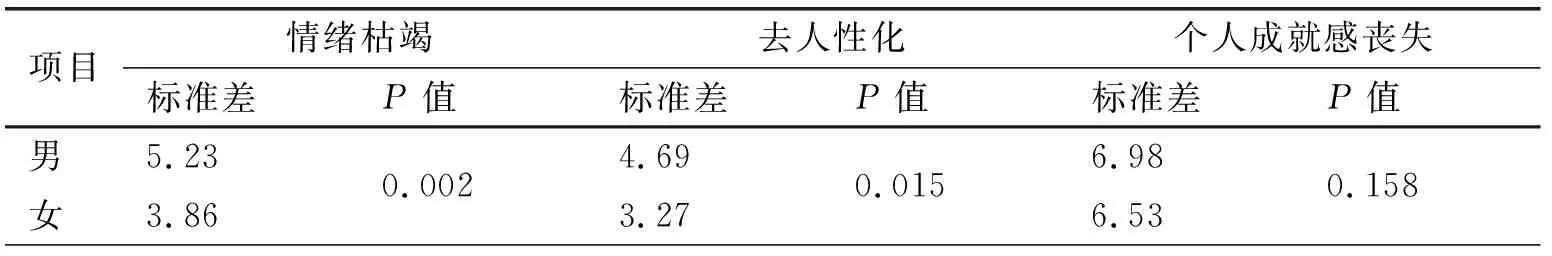

笔者对残疾人体育志愿者心理耗竭在性别变量中进行描述性统计和非参数检验中的两个独立样本差异检验,结果见表3、表4.

表3 残疾人体育志愿者心理耗竭的描述性统计(N=283)Tab.3 Descriptive statistics of psychological exhaustion of disabled sports volunteers (N=283)

表4 不同性别残疾人体育志愿者心理耗竭的非参数检验(N=283)Tab.4 Nonparametric test of psychological exhaustion of disabled sports volunteers of different genders (N=283)

从表4上来看,在“情绪枯竭”维度上,P=0.002<0.01.因此,在该维度上,男性体育助残志愿者与女性体育助残志愿者具有高度显著性差异.深入分析,可知在“情绪枯竭”维度上,男性的标准差(5.23)要大于女性的标准差(3.86).表明在该维度上,男性体育助残志愿者要比女性体育助残志愿者波动更大;在“去人性化”的维度上,P=0.015<0.05.因此,在该维度上,男性体育助残志愿者与女性体育助残志愿者具有显著性差异.深入分析,可知在“去人性化”维度上,男性的标准差(4.69)要大于女性的标准差(3.27).表明在该维度上,男性体育助残志愿者较女性体育助残志愿者波动大;在“个人成就感丧失”维度上,P=0.158>0.05.因此,在该维度上,女性体育助残志愿者与男性体育助残志愿者不存在显著性差异.

“情绪枯竭”主要表现在个体感觉到精疲力竭;“去人性化”主要表现在个体消极的自我意识和一种对生活、工作、他人的消极态度.那为什么男性体育助残志愿者和女性体育助残志愿者会在这两个维度上存在显著性差异呢?通过查阅相关资料和进行深入的分析,总结具体原因如下:

第一,女性体育助残志愿者大部分表现出感情细腻、富有爱心、善于理解与沟通,在志愿服务的过程中亲和力强,且大部分女生参与公益事业的积极性很高.因此,在“情绪枯竭”和“去人性化”两个维度上,男性波动较大.

第二,大部分女性体育助残志愿者在志愿服务过程中不喜欢具有挑战性的任务,相比具有挑战的工作,她们更愿意或更喜欢被引导着完成任务,而男性志愿者大部分敢于担当,想通过完成任务来体现自我价值.但在很多时候,男性体育助残志愿者不容易在志愿服务中脱颖而出,自己和他人的高期望与现实的反差容易造成男性志愿者的失落感.相比而言,女性志愿者能够胜任每项任务且都能高质量的完成任务,自我评价也高,因此两者在“情绪枯竭”和“去人性化”两个维度上差异显著.

第三,男性体育助残志愿者喜欢具有挑战性、创造性且能体现自我价值的志愿者工作,倘若他们所从事的志愿者工作没有任何挑战性或是无法实现自我价值,男性志愿者就会有较大的情绪波动.然而女性体育助残志愿者一旦参加志愿者工作,就会全身心地投入到工作中,用心把任务完成,因此工作很容易被肯定,达到自我的期望值.

4 心理耗竭的危害

4.1 影响残疾人体育志愿者的服务动机

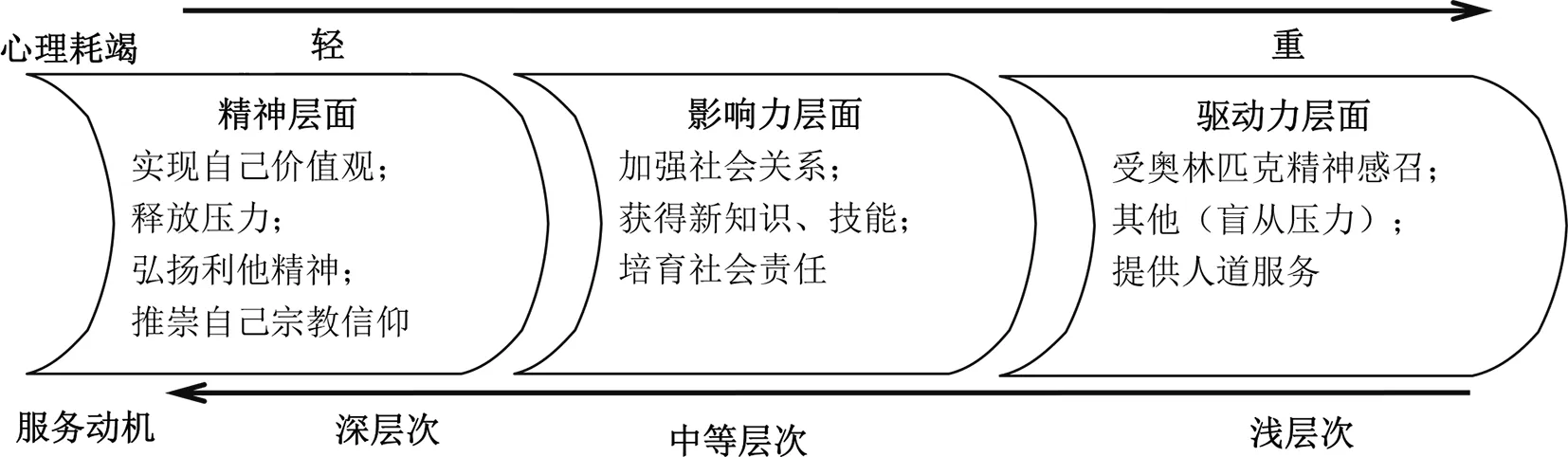

残疾人体育志愿者服务动机的结构是多层次:精神层面动机是最深层次的,它主要来自个人价值观的实现、合理地释放压力和精神信仰.服务动机处在这个层面上的残疾人体育志愿者心理耗竭程度最轻;影响力层面动机处在中等层次,它主要是培育一种社会责任,这种社会责任是个体生存中自我能力增长的需要,是由人的自我完善需要而产生的,这类体育助残志愿者心理耗竭程度次于深层次的精神层面动机的志愿者;驱动力层面动机是最浅层次的,它表现在个体是被外力推动而形成的,这类体育助残志愿者心理耗竭程度最重.根据体育助残志愿者服务动机所表现出的不同层次,可以将志愿者服务动机表述分为三层结构:深层次、中等层次、浅层次.(如图2)总而言之,体育助残志愿者心理耗竭程度越轻,服务动机将处在深层次,表现在:有强烈的服务意向、有稳定的服务动力、有持续的服务行动.相反,体育助残志愿者心理耗竭程度越重,服务动机将处在浅层次,表现在:微弱的服务意向、波动的志愿服务动力、短暂的志愿服务行动.

图2 志愿者服务动机分层图Fig.2 Hierarchical map of Volunteer motivation

4.2 影响残疾人体育志愿者的工作积极性

有研究者表明[12]:心理耗竭属于一种社会现象,它的发展会影响某一组织的正常运作.倘若残疾人体育志愿者心理耗竭出现了,那么志愿者将感到心理压抑,缺乏工作热情、丧失积极向上的精神和要求,不能实现组织的目标,呈现出不良的工作状态,不仅会造成志愿者之间关系冷漠,还会导致志愿者之间缺乏沟通和信任,甚至在工作过程中,会因为某位志愿者工作没有做到位而互相埋怨和推卸责任,就很容易导致志愿服务团队的内耗,极大的影响了残疾人体育志愿者的工作积极性,使志愿服务团队的目标难以实现.相反,在轻松、舒适的志愿服务环境下,每位体育助残志愿者对工作充满积极的态度,志愿者之间相互信任,也有共同的工作目标,可以把一项任务很好地完成.

4.3 影响残疾人体育志愿者的服务效果

残疾人体育志愿者心理耗竭一旦发生对他们的服务效果将产生很大的影响,不仅会使助残志愿者失去对志愿服务本身的执著,还会导致志愿者今后不愿意参加志愿服务工作,对志愿服务的内容和目标出现淡化的倾向.在体育助残志愿服务过程中,即使志愿者助残技巧掌握的较好,如果心理素质较差,将难以胜任所分配的工作,也难以取得令人满意的服务效果.[13-14]要想在残疾人体育志愿服务中取得良好的效果,志愿者一方面要进行专业的志愿服务培训和掌握专业的助残服务技巧;另一方面志愿者需要与各类残疾人进行很好的沟通和互动.但是,在长期的体育助残志愿服务中,许多助残志愿者经常重复地进行相同的志愿服务,这些服务的内容简单、枯燥,服务方式单一,容易导致体育助残志愿者对志愿服务失去兴趣、感到乏味,尤其像志愿服务这种重复性比较大的活动,加之志愿服务前期要接受专业的志愿服务培训,服务过程中还要和各类残疾人沟通,过高的要求容易导致残疾人体育志愿者出现一定程度的心理耗竭.因此,心理耗竭现象一旦产生势必会影响志愿者在助残志愿服务过程中的发挥,志愿服务的效果也就不尽如人意了.

5 对策

5.1 营造良好的工作氛围,满足志愿者的情境需求

良好的工作氛围不仅可以保证工作环境的舒适度,减轻残疾人体育志愿者的工作压力,还可以降低志愿者心理耗竭发生的风险.在适宜的情境需求中,志愿者们自然会放松心情、互帮互助.团队任何一位成员遇到困难时,大家都会伸出援助之手,帮助其顺利完成志愿服务任务.一方面,能圆满完成常规的志愿服务工作;另一方面,还能提升每位助残志愿者的工作韧性.另外,体育助残志愿服务团队可以自发组织一些以“社会支持”“社会关爱”为主题的活动,提升团队的凝聚力,让大家都充满激情和活力从事体育助残志愿服务工作.

5.2 树立正确的情境认知,提升自我价值

当心理耗竭让人难以体验到成就感和幸福感,沉浸在迷茫无助中感到身心俱疲时,要树立正确的情境认知,发掘工作和生活中的积极因素,并从中获得价值感.此外,还应该进行积极的自我认知,学会观察并调控自己的情绪变化,能够正确地认识自己的身心状态,善于发现志愿服务工作的乐趣,享受志愿服务的过程.

5.3 积极进行自我调适,建立良好的人际关系

在发现自己情绪不稳定、注意力不集中、容易疲劳的时候,不能听之任之,置之不理.要主动审视自身存在的问题,进行自我调适,找到最佳的处理方法.与他人交往不仅需要坦诚相待,还要更多的理解和包容,这样人际关系才会更加和谐.另外,在遇到困难和挫折的时候,要积极寻求同伴的支持和帮助,对今后的工作与生活要保持乐观,充满希望.

5.4 密切关注个体行为反应,调整其身心压力

对于志愿者在志愿服务中出现的身体上的退缩、情绪上的退缩、心理上的退缩等各种不良表现,团队负责人要关注志愿者的行为变化,及时与志愿者进行全方位的沟通并强化对其进行心理疏导,灌输以精神层面的服务动机,让志愿者更好地实现自我价值、更合理地释放压力、更好地形成精神信仰.此外,尽可能让志愿者将自己内心的困惑表达出来,给予针对性疏导,帮助他们消除心理障碍,减轻身心压力.在志愿服务过程中,还应观察志愿者的心理动向,进而有针对性地制定相应的措施来保证良好的心理资本,帮助缓解心理耗竭.

5.5 完善志愿服务激励机制,调动工作积极性

在助残志愿服务过程中,存在着公众对残疾人体育志愿者和助残志愿活动不理解,造成志愿者的低胜任能力知觉和高挫折感.若没有有效激励,体育助残志愿者就没有十足的动力从事志愿服务.因此,对于志愿者的激励,要切实满足助残志愿者在个人生存发展方面的合理需要,激发他们的服务热情.如政府部门可以在制度上对服务成绩突出的助残志愿者和团队进行表彰和奖励,尤其是精神奖励,如授予荣誉称号,同时规定企事业单位在招收员工时应对有助残志愿服务经历的人员择优录取等.

6 结语

随着残疾人体育事业的不断发展,志愿服务事业也越来越受到重视.近年来,众多学者也越来越关注与志愿服务相关的研究,目前大部分学者关注两个问题:一是关于志愿服务动机的研究;二是关于志愿服务可持续发展的研究.然而志愿者心理耗竭会对志愿者的行为动机和志愿服务的长效性产生很大的影响.并且,国家相关部门提出:要重视和发挥社会组织和社会工作者在心理危机干预和心理援助工作中的作用.在这样的大背景下,笔者希望通过研究残疾人体育志愿者心理耗竭的相关问题,帮助志愿者在志愿服务过程中避免心理耗竭的发生,调适健康的心理状态,进而提升体育助残志愿服务水平.与此同时,笔者也希望能有越来越多的志愿者融入到体育助残志愿服务中,关爱残疾人这一弱势群体,这是我们的责任更是我们的使命,让我们肩负这份责任和使命把残疾人体育事业建设得更加美好.