目标设置干预策略对产后盆底功能障碍患者康复训练依从性的影响

严燕萍 周小英 梁美娟 雷艳爱 熊丽云

盆底功能障碍疾病是女性妊娠分娩后的常见病症,发生率可达11.0%~18.5%[1]。目前临床推荐产妇在生产后42 d 进行盆底康复锻炼,恢复盆底肌力和弹性,预防产后压力性尿失禁、盆腔脏器脱垂的发生[2,3]。临床发现,我国产妇对于盆底康复锻炼的认识仍存在不足,传统的健康教育无法满足产妇需求[4,5],产妇居家进行盆底康复锻炼的依从性差,影响康复疗效。目标设置干预策略在慢病管理中应用广泛,能明显提高患者依从性[6]。本研究对本院产后盆底功能障碍产妇采取目标设置干预策略,探讨对产妇康复锻炼依从性以及康复效果的影响,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1月~2019年6月本院收治的60例产后盆底功能障碍产妇为研究对象。纳入标准:①单胎产妇;②足月妊娠,经阴道自然分娩;③产后42 d 盆底肌力≤Ⅲ级。排除标准:①孕前盆底功能障碍;②盆底康复禁忌证。采用随机数字表法将60例产妇分为观察组和对照组,各30例。观察组初产19例,经产11例;年龄21~34 岁,平均年龄(28.46±2.68)岁;妊娠周期37~41 周,平均妊娠周期(39.14±0.82)周;产后42 d 盆底肌力:Ⅲ级9例,Ⅱ级16例,Ⅰ级5例。对照组初产17例,经产13例;年龄22~35 岁,平均年龄(28.85±2.34)岁;妊娠周期37~41 周,平均妊娠周期(39.25±0.76)周;产后42 d 盆底肌力:Ⅲ级7例,Ⅱ级15例,Ⅰ级8例。两组产妇一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组产妇产后42 d 开始进行盆底康复锻炼,持续锻炼6 周,直到产后3 个月结束。盆底康复锻炼计划:①提肛运动:缓慢缩紧会阴和肛门,每次持续缩3~5 s,然后再放松3~5 s,持续练习15~30 min,3 次/d。②使用盆底肌肉康复器(阴道哑铃)锻炼,将阴道哑铃放入距离阴道口2 cm 位置,配合日常活动锻炼,20 min/次,3 次/d。

成立盆底康复干预小组,负责产妇的盆底康复锻炼健康教育、随访工作。对照组产妇进行常规健康教育,举办盆底康复锻炼讲座,讲解盆底康复锻炼知识。观察组产妇实施目标设置干预策略:①开展一对一访谈,根据个体情况制定易于实施的康复锻炼计划。②进行知信行教育,帮助产妇意识到自身对盆底康复的错误认知,增强对盆底康复的信心。③进行目标设置教育,制定详细的行动计划表,表格中明确写出每次盆底康复锻炼的具体操作、次数和时间,产妇按照行动计划表中的内容完成当天的康复锻炼,当天完成进行签到。护士每周对产妇进行1 次微信或电话随访,若产妇当周盆底康复锻炼的频率和效果不佳,及时分析问题所在,提出改正计划。

1.3 观察指标及判定标准 ①盆底康复锻炼依从性。依从性良好:锻炼次数≥90%计划次数;依从性中等:锻炼次数达到计划次数的60%~89%;依从性差:锻炼次数<计划次数的60%。依从率=(依从性良好+依从性中等)/总例数×100%。②干预前(产后42 d)、干预后(产后3 个月)分别评估产妇的盆底肌力。参考盆底肌力牛津分级系统[7],分级标准:Ⅴ级表示正常,Ⅳ级表示及格,Ⅲ级以下说明盆底肌力欠缺。③压力性尿失禁、盆腔脏器脱垂的发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。等级资料进行秩和检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

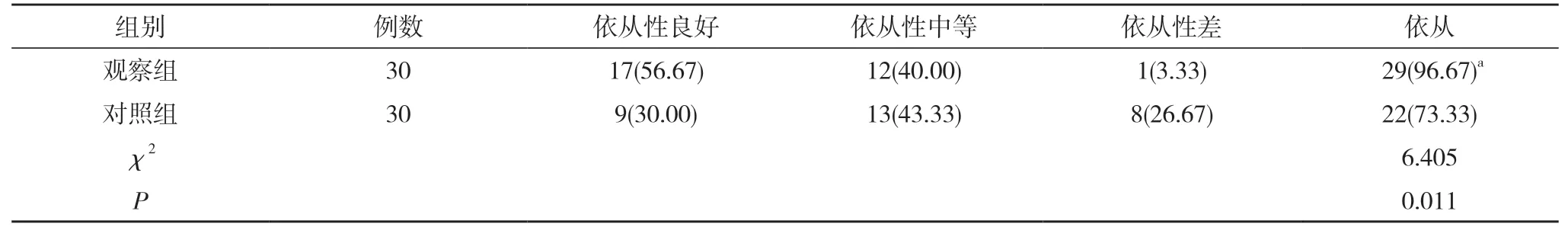

2.1 两组产妇盆底康复锻炼依从性比较 观察组产妇盆底康复锻炼依从率为96.67%高于对照组的73.33%(P<0.05)。见表1。

2.2 两组产妇干预前、后盆底肌力比较 干预前,两组产妇盆底肌力等级比较,差异无统计学意义(U=0.915,P=0.360>0.05)。干预后,两组产妇的盆底肌力等级均明显高于本组干预前,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组产妇的盆底肌力等级高于对照组,差异有统计学意义(U=2.744,P=0.006<0.05)。见表2。

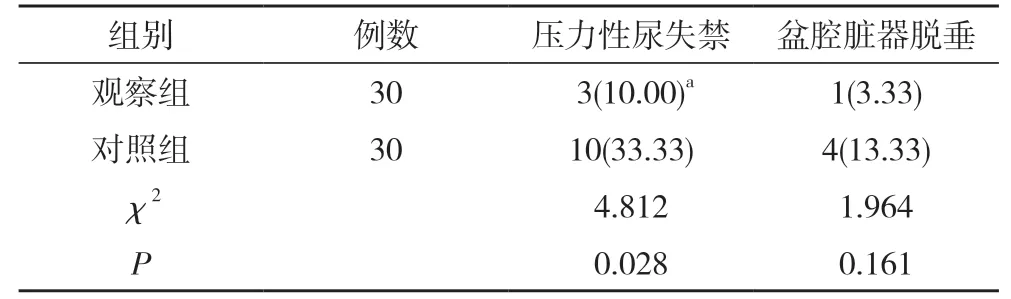

2.3 两组产妇压力性尿失禁及盆腔脏器脱垂发生率比较 观察组产妇压力性尿失禁发生率为10.00%低于对照组的33.33%,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组、对照组产妇盆腔脏器脱垂发生率分别为3.33%和13.33%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表1 两组产妇盆底康复锻炼依从性比较[n(%)]

表2 两组产妇干预前、后盆底肌力比较(n)

表3 两组产妇压力性尿失禁及盆腔脏器脱垂发生率比较[n(%)]

3 讨论

多次分娩、阴道分娩、产后体力劳动是产妇发生盆底功能障碍的重要原因[8]。提肛运动是盆底肌肉锻炼的常见方法,可以促进会阴部的静脉血液回流,增强盆底肌肉群的肌力,改善肛门括约肌功能,有效缓解压力性尿失禁[9]。

产后42 d 至产后3 个月是产妇盆底康复锻炼的最佳时机,本研究在此期间对产妇进行干预,实施目标设置干预策略,制定个体化的家庭盆底康复锻炼计划,观察组盆底康复锻炼依从率为96.67%高于对照组的73.33%,差异有统计学意义(P<0.05)。目标设置干预策略基于认知行为理论基础,重点在于加强产妇的积极行为意愿,制定详细的行动计划表,产妇可以根据行动计划表落实每次盆底康复锻炼的频率和时间;而且产妇还可以将自身行为与既往行为作比较,对比康复锻炼前后的效果,这种明显效果改善更提高产妇锻炼的积极性和自我效能感,形成良性循环,进而提高康复锻炼的依从性。观察组的盆底肌力等级高于对照组,说明实施目标设置干预策略的产妇康复锻炼效果更好。另外,观察组压力性尿失禁的发生率为10.00%低于对照组的33.33%,差异有统计学意义(P<0.05)。这说明实施目标设置干预策略的盆底康复锻炼能明显降低压力性尿失禁,有效缓解产后盆底功能障碍。

综上所述,对盆底功能障碍产妇实施目标设置干预策略的盆底康复锻炼,有助于提高产妇的盆底康复锻炼依从性,改善盆底肌力,减轻产后盆底功能障碍,效果良好,可供临床借鉴。