基于“作战云”的“云作战”问题探析

姜 斌,梁 敏,霍 贝

(火箭军工程大学,西安 710025)

0 引言

“云”就是网络、互联网的一种比喻,云技术的本质是一种分布式数据计算方式,为构建新一代作战数据中心提供了新的手段和途径,促进依托网络化信息系统的侦察监视、指挥控制、精确打击和综合保障能力的全面提升。美国国防信息局从2008年开始着手云计算应用,并正在研发一系列云计算解决方案,包括Forge.mil、快速响应计算环境等项目,并在其他业务部门进行了云计算的应用研究,主要有美陆军的陆军体验中心项目和美空军的PSDT 项目。随着云计算技术在军事领域的广泛应用,势必推动新的作战理念的创新和作战样式的变革。

1 “作战云”的内涵

“作战云”最初是美空军为解决第4 代和第5代战机平台之间无法有效兼容、高效协同问题而提出的解决思路。期间,美空军空中作战司令部司令迈克·霍斯蒂奇将军在2013 年1 月,首次提及“作战云”概念;翌年12 月,美空军空中力量学院院长德普图拉中将阐述了“作战云”概念的有关内容;2015 年9 月,美国空军协会提出了通过“作战云”实现融合式战争的全新理念。

1.1 “作战云”的概念

“作战云”是依托网络通信技术、虚拟化技术、分布式计算技术及负载均衡技术,将分散部署的作战资源进行有机重组而形成的一种弹性、动态的作战资源池[2]。可被“池”化的作战资源通常必须具备快速入网及快速部署能力,以便其在被使用过程中可实时、准确、快速地受领并完成任务,其通常包含数据类资源和实体类资源两大类型。

1.2 “作战云”的核心思想

“作战云”思想既体现了“整体大于部分之和”的系统整合原理,又将基于“共享-合作-同步”原则的时空转换的指挥与控制原理进一步拓展到整个作战体系。“作战云”作为作战体系的一种全新呈现形态,其依托云技术实现多维作战数据的高度共享和全域战场资源的优化整合,并将各作战要素汇集成“云”,构建战场数据的网状交互,增强作战信息融合的时效性,联合作战协同的高效性,促进作战指挥控制效能的提升。其融合的本质还可以实现在认知域、信息域、物理域层面全方位战场感知、认知、行动的互联、互通乃至互操作。

1.3 “作战云”的根本目标

“作战云”是依托“制信息权”优势,构建一个以分布式、自适应、全领域的信息网络化作战体系,旨在打破作战力量深层次的边界,营造全域全要素的深度力量融合态势。依托计算机网络技术,实现作战资源跨建制、层级、功能、时间和空间的整合,根据梅塔卡夫网络法则(网络能力与节点数的平方成正比),采用分布式部署方式,为体系效能提升提供更多的潜能,促使作战体系建设逐步摆脱平台的限制,颠覆体系对抗的理念,进而转为“云”对抗。

1.4 “作战云”的制胜机理

“作战云”理论以云计算技术作为物质技术基础,其作战过程表现为“云部署-云聚合-云攻防-云重组”,基本指挥控制方式是“集中指挥、自主控制、分布式执行、跨域协同”。基于“作战云”的新型作战样式,最大限度实现了战场感知、认知的共享及融合,作战资源的动态聚能和释放,作战任务的临时受领和作战企图的即时达成,以及跨领域作战能力的互补增效。

2 “作战云”的特性

“作战云”作为“云计算”理念在军事领域的全新运用,其虽与“网络中心化”、“基于信息系统体系化”理论一脉相承,但同时又具备“云计算”服务的典型特征。

2.1 “云”来“云”往

基于“作战云”的网络化作战体系,是以“云”为节点,战场信息、资源、态势等通过“云”之间的网络结构(边)互联、互通。同时,随着作战进程的演变,“云”所享有的资源会不断扩展,即各种战场信息态势在不同类型、不同级别的“云”之间互通有无、共享融合,实现作战资源的灵活运用、重塑可扩。通过“云”来“云”往的互动过程可进一步强化“云”的这种弹性和可容性,确保作战资源动态、迅速、最大限度地满足作战需求。

2.2 “云”聚“云”散

“作战云”是利用网络通信和虚拟化技术将地理位置上高度分散的作战资源进行“池”化;利用分布式计算技术完成海量战场信息的关联分析及预测;利用负载均衡技术实现作战资源的统筹调配。“作战云”的这种形散力聚的特性可以实现分布式部署的各类作战资源的快速重组及推送,进而达成作战能量的快速聚合及释放。并且,“云”聚“云”散是动态的、时敏的,贯穿于作战全程。

2.3 “云”里“雾”里

“作战云”通过网络结构实现分散部署的作战资源的聚类,在资源分配上是按需推送。海量的数据信息汇集于“云”里,虽然在理想状态下这些资源面向用户开放,高程度共享,但是出于安全保密的考虑,“云”服务应是有限的。在需求端设置访问规则,用户只对自己所需的“云”里的资源是透明的,而其他的部分是不清楚的。另外,从攻守的角度考虑,鉴于分布式部署、分布式执行的作战方式,增加了攻方在战场感知、作战筹划、目标保障等方面的难度,使信息化条件下日趋透明的战场环境迷雾化。

3 “作战云”的外延

“作战云”是基于美军提出的“网络中心化”和我军提出的“基于信息系统的体系化”的继承和创新发展,是以作战资源高效整合、高度共享为出发点,以最大限度满足作战需求、提升作战效能为落脚点。在建设理念上,将传统的为我所有转变为为我所用、为作战所用,摒弃了军兵种之间、各类作战资源之间的本位主义;在运用方式上,从基于能力向基于需求转变,在互联、互通、互操作的基础上,能够完成作战资源的全域组织、作战力量的快速重组,实现作战效能的最大最优;在管理模式上,由“各建分管”向“整合统管”转变,以实现作战资源的分布一体化和动态共享。

3.1 基于“作战云”的指挥控制方式

“作战云”依托分布式计算技术和负载均衡技术,可以实现作战指挥控制的端口前移,使不同层级的“指挥决策云”在职权范围内具备独立指挥控制和辅助决策的能力,即自组织能力。变“命令驱动”式控制为“目标牵引、自主可控”的控制模式,变“集中指挥控制”为“集中指挥、分布式自主控制”,大大提高作战指挥效率。

3.2 基于“作战云”的作战保障模式

战场态势感知与融合是“作战云”的核心能力,信息化战争中,伴随着战争进程的推移,作战信息数据呈指数级涌现,借助云端对这些海量数据进行搜集、传输、处理,将颠覆ISR 保障模式。“池”化的情报、监视、侦察信息在云端聚类,形成“保障云”,并与指挥控制、打击力量共同组成能够独立完成战场态势融合——作战行动控制的全要素“作战云”。同时,各“保障云”通过网络结构进一步被“池”化、聚类,形成更广域的,内含更丰富、更高能级的“保障云”,并可为其他“云”开放共享,各能级的“云”按需索取作战保障资源。

3.3 基于“作战云”的作战样式

基于“云”的作战突破了军种界限、专业分工和平台隔离,改变了传统的集中指挥统一行动的作战模式,通过“云”来“云”往的深度融合,实现“云”聚“云”散的跨域分布式作战。将信息化条件下一体化联合作战样式进一步引申为基于“作战云”的全域一体化分布式作战样式即“云作战”。

4 “云作战”体系及流程设计

体系是相互联系、相互关联着而构成一个整体的诸元素的集,“云作战”体系是以通信网络为依托,以“云”作为节点,基于大数据、云计算的快速动态响应跨域高效协同的全维立体作战网络。其基本构成要素包括:“指挥控制云”、“打击云”、“保障云”和基于GIG 的通信网络。

4.1 “云作战”体系构成

各类“云”分别对应相应的作战要素,其相关功能作用与一体化联合作战体系组成要素相同,不作赘述。重点结合“云作战”的内涵特性,从多维度、全域的角度分析“云”之间的组织关系。

如图2 所示,根据“云”的类型(指挥“云”、保障“云”、打击“云”)、部署地域(以驻地为域)和能级(职权)共可形成8 种组合,分别是:

图2 “云作战”体系要素关系

1)同域横向同类“云”。同种类型同一级别的“云”在指定区域(不跨域)的。“云”之间的作战资源在互联、互通、互操作的基础上可以实现融合共享;

2)跨域横向同类“云”。同种类型同一级别的“云”超出指定区域(跨域)的。跨域的“云”在网络结构上是互联、互通的,并根据相关规则,在取得相应权限的前提下可实现共享、互操作;

3)同域横向异类“云”。不同种类型同一级别的“云”在指定区域(不跨域)的。在网络结构上是互联、互通的,它们之间存在指挥、支持、保障的关系,从作战资源支配的角度出发,它们之间是按需所取的自组织协同关系;

4)跨域横向异类“云”。不同种类型同一级别的“云”超出指定区域(跨域)的。各“云”在网络结构上是互联互通的,在运用上是按相关规则,在取得相应权限的前提下可实现高效协同;

6)跨域纵向同类“云”。同种类型不同级别的云超出指定区域(跨域)的。各类“云”在同域内上一级完成整合聚类,并与跨域高能级保持联通,同时上级“云”保有对下级“云”开放的权限;

7)同域纵向异类“云”。不同类型不同级别的云在指定区域内(不跨域)的。各“云”通过网络实现通联,并可依据规则实现作战资源的共享和协同;

8)跨域纵向异类“云”。不同类型不同级别的云超出指定区域(跨域)的。各“云”通过网络实现通联,并可依据规则实现作战资源的共享和跨域协同;

综上所述,同类“云”在纵向上完成聚类并高度开放共享(向下),横向上通联融合;异类“云”横向上联合协同,纵向上互联共享;各级、各域的“云”依职能和规则在网络结构通联的基础上,实现作战需求的自组织和跨域协同。

4.2 “云作战”体系建模

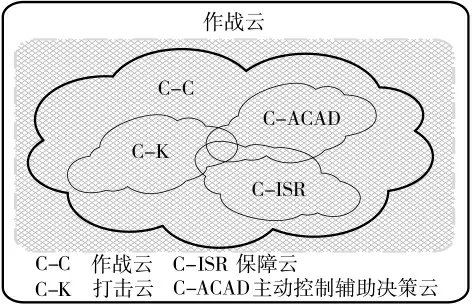

4.2.1 “作战云”

图3 “作战云”概念模型

“作战云”由“保障云”(C-ISR)、“打击云”(C-K)、“主动控制辅助决策云”(C-CACAD)组成,具备独立作战能力。既可以是基本作战单元也可是跨域协同作战集团,同时作为“云作战”网络体系的各大小节点。

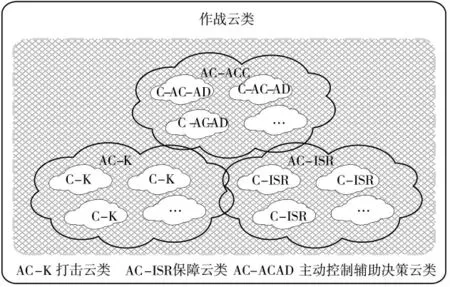

4.2.2 “作战云”类

图4 “作战云”类概念图

“云类”是具备相同性质的一类“云”的聚合,主要包括“打击云”类(AC-K)、“保障云”类(AC-ISR)、“主动控制辅助决策云”类(AC-ACAD)。基于分布式部署的各“云”,从单个实体到系统乃至整个体系所有的作战资源,都是在广域的范围内不断自下而上地动态充实融合,并形成更具规模的“作战云”。在纵向上开放式聚类的同时,横向上同步实现异类之间的高度协同。

2.微波炉的工作原理:微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。装食物的容器则是用绝缘材料制成。微波炉的心脏是磁控管。这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5 cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物便被“煮”熟了。用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其他炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上。目前,其他各种炉灶的热效率都无法与它相比。

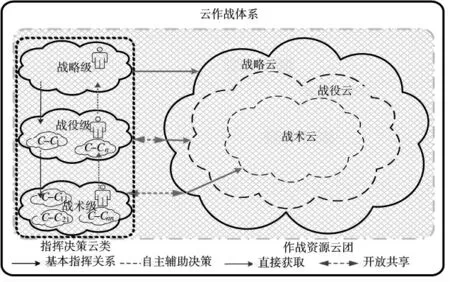

4.2.3 “云作战”体系

“云作战”体系的基本组成单位是基于作战力量融合的具有相对独立作战能力的“作战云”,理想状态下体系概念图应如图5 右侧“云”所示,由“指挥云”、“保障云”、“打击云”融合而成的跨域分布的“作战云”聚类成全域“作战云”,实现作战资源的高度共享和互操作,并化立体能级指挥模式为水平作战协同,即取消纵向能级关系,只存在横向自主协同关系。

图5 “云作战”体系概念图

限于指挥体制,不可能取消基于指挥职能权限的能级指挥模式。故将“作战云”组成要素之一的“指挥云”调整为“主动辅助决策云”。“指挥云”是“主动辅助决策云”的聚类,如图5 左侧黑线框所示。同时,为体现人的重要性,融入了人在回路思想。

4.3 “云作战”流程设计

基于“作战云”理论的云作战是通过网络通信技术、虚拟化技术、分布式计算技术及负载均衡技术,根据作战需求将广域分散部署的作战资源迅速聚力,任务完成后恢复分散部署状态,在“云”聚“云”散、“云”来“云”往中达成作战意图。

如下页图6 所示,根据作战进程可以将“云作战”过程划分为“云”部署、“云”聚合、“云”对抗和“云”重组4 个阶段,分别对应传统作战的平时状态、作战准备阶段、作战实施阶段和作战结束阶段。

图6 “云作战”基本流程

“云”部署阶段。各级根据使命任务区分分散部署于指定地域,通过通信网络技术等互联互通,各类“云”强化自身能力建设,并在联合作战演练演习中不断“池”化壮大“云”功能。

“云”聚合阶段。受领相应作战任务后,各类、各级“云”在互联、互通的基础上取得相应权限,获取遂行作战任务所需的作战资源,完成战前聚能。

“云”对抗阶段。依令展开攻防对抗,对抗中各级、各类“云”高度同步密切协同,形成“云”对抗的非对称优势。

“云”重组阶段。作战结束后,自下而上完成作战数据“池”化、聚类,并自上而下完成各级、各类“云”的力量重组、能量恢复。

5 结论

“云作战”样式是一体化联合作战的创新发展,是以大数据、云计算、虚拟网络、智能化和先进的武器系统为技术物质基础,以分布式作战、跨域作战、扁平化指挥等为理论依据。“云作战”通过信息域、认知域、物理域和行动域有机融合,作战资源的高度聚合共享,实现快速跨域作战,降低了时空对作战的制约程度,进而促进作战效能提升。