鳖甲丹芍化瘀汤联合替诺福韦二吡夫酯治疗慢性乙型肝炎的疗效观察

范治东

(山东省临沂市莒南县人民医院 莒南276600)

慢性乙型肝炎是指乙型肝炎病毒所致的传染性疾病,具有较高的发病率及致死率。现阶段,临床多采用西医药物治疗慢性乙型肝炎,疗效确切,但也具有一定局限性,如费用较高,毒副作用相对较大,还容易引起病毒变异耐药[1]。因此,近年来越来越多的学者开始从中西医结合的角度寻找治疗慢性乙型肝炎的有效方法。有研究表明,中医药治疗慢性乙型肝炎的效果显著,在提升免疫功能、改善肝功能方面均有突出的表现,毒副作用亦较少,具有较高的治疗安全性[2]。本研究探讨鳖甲丹芍化瘀汤联合替诺福韦二吡夫酯治疗慢性乙型肝炎患者的临床疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2017 年2 月~2019 年2月收治的慢性乙型肝炎患者90 例作为研究对象。纳入标准:符合中华医学会肝病学分会制定的《慢性乙型肝炎诊断标准(2015 年版)》[3]中慢性乙型肝炎诊断标准;对本次研究内容知情,自愿参与并签署知情同意书。排除标准:有心、脑、肾、血液系统等严重原发病,或伴有恶性肿瘤者;妊娠患者;合并其他严重肝病,或参与研究前6 个月内曾应用过抗纤维化、抗病毒药物者。采用随机数字表法将90 例患者分为西医组和中西医结合组,各45 例。西医组男23例,女 22 例;年龄 27~62 岁,平均(44.36±1.23)岁;病程 1~18 年,平均(8.96±1.24)年。中西医结合组男 24 例,女 21 例;年龄 26~63 岁,平均(44.69±1.19)岁;病程 1~17 年,平均(8.57±1.17)年。两组一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 治疗方法 西医组予以替诺福韦二吡夫酯片(国药准字H20163436)口服抗病毒治疗,300 mg/次,1 次/d。中西医结合组在西医组治疗基础上联合鳖甲丹芍化瘀汤口服治疗。方剂组成:醋鳖甲15 g、丹参 15 g、赤芍 15 g、莪术 6 g、柴胡 10 g、枳实 10 g、陈皮 10 g、香附 10 g、当归 12 g、黄芪 12 g、党参 12 g、炒白术12 g、炙甘草6 g。水煎,取药液400 ml,分早晚2 次温服,1 剂/d。两组均以3 个月为一个疗程,二个疗程后观察治疗效果。

1.3 观察指标 对比两组疗效,乙肝病毒的脱氧核糖核酸(HBV-DNA)及乙肝表面抗原(HBsAg)转阴率,肝脏瞬时弹性硬度检测值有效下降率以及不良反应发生情况。HBV-DNA 阴性检测下限为<500 IU/ml;肝脏瞬时弹性硬度值采用Fibroscan 设备检测,检测值下降大于1 即判定为有效。临床疗效根据《中药新药临床研究指导原则》制定,分为4 个等级[4]:基本治愈,临床症状消失,肝功能指标回归正常范围;显效,症状、体征累计积分较治疗前减少75%以上,肝功指标改善50%以上;有效,症状、体征累计积分较治疗前减少30%~75%,肝功指标改善30%~50%;无效,治疗后症状、体征累计积分及肝功能无改善。治疗总有效率=(基本治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.4 统计学处理 采用SPSS20.0 统计学软件分析数据。计量资料用()表示,采用t检验;计数资料用%表示,采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效对比 中西医结合组治疗总有效率明显高于西医组(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效对比[例(%)]

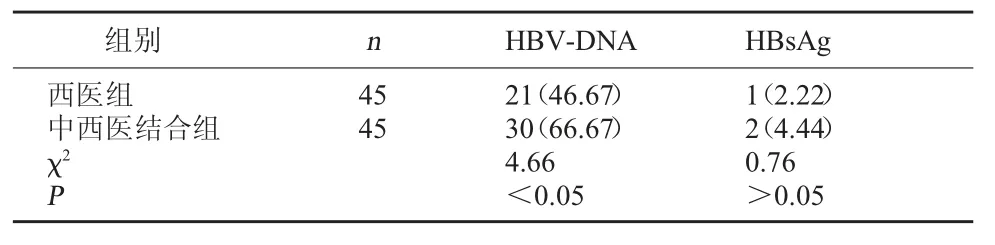

2.2 两组HBV-DNA 及HBsAg 转阴情况对比 中西医结合组HBN-DNA 转阴率高于西医组(P<0.05)。两组HBsAg 转阴率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表 2 两组HBN-DNA 及 HBsAg 转阴情况对比[例(%)]

2.3 两组肝纤维化疗效对比 中西医结合组肝瞬时弹性硬度值有效降低率明显高于西医组(P<0.05)。见表 3。

表3 两组肝纤维化疗效对比()

表3 两组肝纤维化疗效对比()

组别 n 肝脏瞬时弹性硬度值(kPa)治疗前 治疗后 平均差值降低总有效[例(%)]西医组中西医结合组t/χ2 P 45 45 10.23±1.42 10.15±1.51 9.49±1.09 8.83±1.21 0.74±0.11 1.32±0.14 23(51.11)35(77.78)5.51<0.05

2.4 两组不良反应发生情况对比 中西医结合组不良反应发生率明显低于西医组(P<0.05)。见表4。

表4 两组不良反应发生情况对比[例(%)]

3 讨论

慢性乙型肝炎具有病程长、部分患者病情重以及容易反复的特征,同时还是引发肝硬化与原发性肝癌的主要因素。研究表明我国慢性乙型肝炎患者肝硬化的年发生率为2%~10%[4~5]。因此如何降低慢性乙型肝炎患者的病毒数量,保护与修复肝功能,减轻不良症状是治疗慢性乙型肝炎的最终目的。西药抗病毒作用在该疾病中易受种属特异性及受体依赖性的影响,因此对个体存在较高的选择性,不同个体间的疗效存在较大差异,加之副作用发生率高[6],因此单用西药治疗的效果虽明确,但并非最理想的方案。

中医学认为慢性乙型肝炎的病机为湿热之邪致正气亏虚,继而肝气疏泄不利、脾胃生化失司,最终久病致瘀,久病入络[7],当予以疏肝理气、补气健脾、活血化瘀之法治疗。鳖甲丹芍化瘀方中醋鳖甲、丹参、赤芍具有疏肝通络、化瘀散结的功效;莪术破血消积、行气止痛,舒缓患者生理不适;柴胡、枳实、陈皮、香附可强化理气疏肝止痛的效果;当归可补血;黄芪、党参、炒白术可补气健脾;炙甘草可调和诸药,促进药物更好的通达病所。上述诸药合用可以起到疏肝理气、补气健脾、活血消积的功效。现代药理学研究证实,鳖甲可以有效提高机体中细胞因子水平及信号传导通路的调控能力,同时对肝星状细胞的活性与增殖行为具有抑制作用,可有效阻止肝纤维化进程[8]。此外,黄芪具有免疫调节、保肝、抗肿瘤等作用[9]。替诺福韦是一种新型核苷酸类逆转录酶抑制剂,可有效对抗多种病毒,能用于治疗慢性乙型肝炎患者。

本研究结果显示,经治疗,中西医结合组治疗总有效率、HBV-DNA 转阴率、肝脏瞬时弹性硬度值有效降低率明显高于西医组(P<0.05)。两组HBsAg转阴率比较无显著性差异(P>0.05),中西医结合组不良反应发生率明显低于西医组(P<0.05)。表明采用鳖甲丹芍化瘀汤联合替诺福韦二吡夫酯治疗慢性乙型肝炎患者可以显著控制病情进展,具有较高的安全性。